Pentesilea, l’ultima ‘città continua’

‘Discontinuo’ è un termine importante per Calvino. Potremmo ipotizzare che per lui acquisti valore il rapporto tra ‘discreto’ e ‘continuo’, a cominciare dal saggio del 1967, Cibernetica e fantasmi. Successivamente, emerge lentamente in Calvino il profilo di un filosofo epicureo o lucreziano che vede il mondo come continuità, ma si tratta sempre di leggere il continuo con strumenti che individuano il discreto: i corpuscoli di sabbia che spesso diventano una metafora importante nelle sue riflessioni sulla scrittura indicano un mondo dove entità minuscole costituiscono un insieme coeso, almeno se guardato da una certa prospettiva (Utopia pulviscolare è il saggio del 1974, l’ultimo del trittico dedicato a Fourier).

Sotto la rubrica ‘città continue’ Calvino raggruppa cinque città che si distribuiscono tra la settima, l’ottava e la nona sezione delle Città invisibili. Sono le ultime tre sezioni, e nell’ultima (la nona) le città continue sono tre: Procopia, Cecilia, Pentesilea. Procopia ha una tonalità comico-surreale, è un anticipo della cosmicomica intitolata Tutto in un punto. Polo parla di una città dove le presenze umane si infittiscono esponenzialmente, e chi racconta si trova in una stanza assediata di suoi simili («siamo alloggiati in ventisei», CI, p. 482) dalla quale vede uno spazio altrettanto assediato da altri esseri. Cecilia è un luogo dove l’esterno della città e il suo interno si mescolano in un insieme che non lascia più spazio al discontinuo. Polo credeva di essere ormai arrivato in un’altra città, ma a distanza di anni ritrova il pastore che aveva tentato di indicargli una direzione e che invece adesso gli dichiara: «I luoghi si sono mescolati», e poi «Cecilia è dappertutto» (CI, p. 488). La continuità dello spazio riflette dunque il passaggio del tempo, entrambi essendo ormai parificati.

Pentesilea è la terzultima città del libro. Il racconto di Polo si svolge in quattro fasi. L’incipit parla della città attraverso un dato in negativo: Pentesilea sconfessa la forma tradizionale delle città, per cui solitamente si scorgono le mura da lontano prima di arrivare alla porta di ingresso, dalla quale poi si entra in uno spazio disegnato dalle pietre che formano gli angoli delle strade. Tutto questo manca. Manca la marcatura delle città antiche, il muro che disegna un perimetro, la porta che indica il passaggio tra esterno ed interno, il ‘disegno’ che lentamente si rivela seguendo gli angoli delle strade. Priva di questi segnali, la città senza forma non può diventare un oggetto pensabile. Senza forma non c’è orientamento, non si è mai ‘dentro’ o ‘fuori’ la città. Per Calvino i due avverbi sono il fondamento della scrittura, dal momento che nei libri, nelle opere, nelle frasi si entra e poi si esce. In un certo senso, dopo le Città invisibili questo principio andrà irreversibilmente in crisi. Nelle sue opere successive si entrerà solo illusoriamente, così come si uscirà solo illusoriamente. La tensione della soglia si abbassa fino a raggiungere quasi un grado zero. In questa direzione punta la lettura di Gianni Celati intorno a Palomar. Ma possiamo anche ipotizzare una presenza di Celati dentro Pentesilea: non si tratta di una città «diluita nella pianura»? non vede Polo «casamenti pallidi che si dànno le spalle in prati ispidi» (CI, p. 491)? Non siamo dunque in un’atmosfera vagamente padana, che anticipa con i «terreni vaghi» o «la fiera con le sue giostre» (ibidem) il paesaggio che rivedremo nella Voce della luna di Fellini (con l’incrociarsi di una linea Celati-Cavazzoni che rivitalizza archetipi immaginari leopardiani)?

A Pentesilea manca la linea di un confine, manca la soglia del passaggio, manca un centro. «Ma la città dove si vive?» (CI, p. 492), cioè dove si trova il dentro vitale della città? La domanda di Polo implica un effetto a ritroso su tutto il libro. Il libro dove si vive? Si vive nella sua molteplicità fatta di centri che si collegano, sia nel tempo che nello spazio. Celati, che ha in testa Deleuze, afferma: «qui non c’è una pista che meni a qualche svelamento, ma tante piste che si intersecano su un piano, suddividendolo in caselle» (Celati 1998, pp. 176-193). Il tassello della scacchiera è il centro ideale del gioco dialogico tra i due protagonisti, il Kan e Polo. Le altre città hanno centri spostati sopra o sotto, al di qua o al di là. Polo le racconta facendo emergere di volta in volta il loro nucleo segreto, o perlomeno esibendo tracce dalle quali questo nucleo può essere ipotizzato. Invece qui, anche nelle domande rivolte ai propri interlocutori, Polo dimostra che lui non sa se è avvenuta realmente un’entrata in città («dove si vive?») e tantomeno sa come uscirne. Il suo passaggio gira a vuoto, non è un passaggio. Se non c’è esperienza della città non può esserci neanche racconto di essa. Nell’ultima sezione Polo propone due ipotesi che si contraddicono a vicenda: Pentesilea potrebbe essere nascosta «in qualche sacca o ruga» di un luogo che la circonderebbe (un «circondario» oltretutto «slabbrato») oppure potrebbe essere solo «periferia» (CI, p. 492). Pentesilea cioè potrebbe essere solo «periferia di se stessa» (ibidem), il che significa che il rapporto tra centro e periferia viene rinnegato, esiste ormai solo lo spazio indistinto (continuo) della periferia. Il centro potrebbe essere dovunque. E se può essere dovunque significa che non è più centro. Senza la distinzione tra centro e periferia non c’è forma. E se non c’è forma, cioè non c’è la linea che fonda la differenza tra esterno e interno, allora non c’è un ‘fuori’. Per questo Polo ha la sensazione complementare e simmetrica di non entrare in uno spazio definito ma anche di non poterne più uscire. Calvino mette sul tavolo i concetti fondamentali della sua scrittura. Pentesilea è l’incubo del libro, è il sogno che non può essere interpretato né da Polo né da Kan, e tantomeno dalla loro collaborazione ambigua. Per questo, non essendo concepibile il fuori, il passaggio di Polo attraverso Pentesilea anticipa il ragionamento finale del libro, quello in cui Kan vede nella città infernale il luogo d’approdo di tutte le ipotesi di città di cui il libro è fatto. A cui segue la rettifica con cui Polo parla di un apprendimento costante grazie al quale riconoscere zone di resistenza all’interno della città infernale. Così il libro si chiude aprendo una possibilità seppur risicata di salvezza. Ma non questo era il finale di Pentesilea, dove Polo lancia l’immagine di una città limbo dalla quale non si esce, se non passando in un altro limbo: «non fai che passare da un limbo all’altro e non arrivi a uscirne» (CI, p. 492). C’è qualcosa che è peggio dell’inferno, allude forse Calvino? E si tratta di un limbo senza uscita, cioè di luogo che si rivela non-luogo?

Non possiamo ignorare il bivio proposto da questi due finali, e tantomeno pensare che il finale vero sia l’ultimo, cioè quello in cui si ferma la scrittura di Calvino. Altrimenti dovremmo togliere all’opera il suo carattere affascinante di uno spazio pluriprospettico, di una rifrazione che crea un gioco di effetti visivi fatti apposta per ingannare il lettore-viaggiatore e il lettore-meditatore. Se alcuni interpreti si consolano leggendo l’ultima proposta di Polo bisogna far capire loro che distruggono la complessità dell’opera. La soffocano sul piano monodimensionale della mappa, direbbe il geografo Franco Farinelli, e non si rendono conto della volumetria del globo. Pentesilea, regina delle Amazzoni, è colei che fa sbranare Achille di cui è innamorata, è la vittima di una illusione per cui scambia amore e violenza. Fa sbranare Achille ma poi ne bacia il corpo, affermando che il baciare è equivalente al mordere. Un errore della conoscenza inganna anche Polo, ma potrebbe ingannare ogni lettore, cioè credere che il mondo (ogni singola città) sia conoscibile attraverso i sensi e il pensiero, mentre invece i sensi e il pensiero ormai non comunicano più tra loro ma procedono dolorosamente separati. Il vero problema di Calvino viene ora fuori con tutta la sua evidenza, ma era già lì sotto gli occhi, fin da quando le lucciole che incantavano Pin nella notte erano pur sempre bestie schifose (come ogni essere adulto) che solo un trucco della percezione (la distanza) faceva diventare belle rendendole quindi oggetto del pensiero, e di conseguenza della scrittura che poteva stargli incollata senza difficoltà, dichiarandolo.

Dunque Pentesilea non è transitabile, dal momento che non ha un limite, non ha una porta di accesso, non ha un centro, non ha una periferia. Non si può arrivare da un punto all’altro, tutti i punti si sovrappongono e creano un effetto di collosità che non è vita (Amerigo Ormea, entrando in una città infernale, il Cottolengo, sente che il processo di collosità è diffuso ancor prima nella città che la contiene, e trova proprio nella città dei deformi un principio di ordine capace di dare significato alla non-vita di chi si trova là dentro imprigionato: è la città dei deformi a ridare senso alla città dei normali, ma ciò avviene grazie al transito dell’esperienza dello scrutatore).

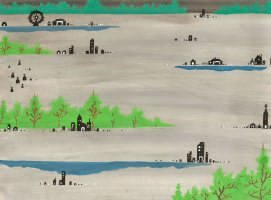

La serie delle città multicolori disegnate da Polo per alleviare la malinconia di Kan si cancella nel grigiore piatto di Pentesilea, in quell’alternarsi di palude e di edifici asimmetrici che fa pensare a un Manganelli trattenuto sull’orlo del visibile, non ancora precipitato nella voragine dell’ombra psichica. Dunque, se Pentesilea è intransitabile, se non se ne può fare esperienza, potrebbe essere complesso anche immaginarla, cioè tradurla in immagini. E infatti Joe Kuth [fig. 1] la ha resa immagine riprendendo la tecnica dell’informale romantico che fa pensare a Turner: fasce di colore che si contrappongono (l’ocra della pietra in basso, un bianco azzurro di nuvole in alto); come se lo spazio si fosse dissolto e non ci fossero più traiettorie grazie alle quali l’occhio può muoversi. Come avviene a Polo, anche chi osserva l’immagine non sa letteralmente individuare una città, l’invisibile ha preso il sopravvento.

Si può tentare però di avvicinare Pentesilea attraverso una serie di immagini che la circondano, creando un confine ‘visibile’ al suo essere ‘invisibile’.

Giulio Paolini ha creato un montaggio di nove opere di natura diversa (foto e disegni a matita) al centro del quale si evidenzia una stringa di tre immagini dove emerge il tema del portico: un portico stilizzato che nasce dal portico della Piazza d’Italia (1912) di De Chirico [fig. 2], dal quale poi proviene lo sfondo di un secondo portico stilizzato a matita da cui sembra uscire Italo Calvino, sorridente, forse per il piacere di aver attraversato quella piazza vuota derivata direttamente dall’opera di De Chirico. Paolini ha infranto i confini tra le immagini, le ha reduplicate, anzi triplicate, confondendo il rapporto tra ‘aliud’ e ‘idem’, sconfessando cioè il principio di non contraddizione. ‘Idem’, cioè l’opera di De Chirico, può diventare ‘aliud’, cioè un luogo irreale in cui passeggia Calvino.

Il retablo di nove quadrati si trova ora (riprodotto in una serie di formati diversi) nella copertina della nuova edizione di Idem [fig. 3], opera di Paolini rieditata con un gioco complesso di riflessi paratestuali da Andrea Cortellessa (che recupera anche il dattiloscritto originale composto da Calvino per Paolini e poi rimaneggiato per la stampa: ‘idem’ – naturalmente – ma anche ‘aliud’). Il rimando sottinteso è al discorso saggistico su De Chirico scritto da Calvino nel 1983 e poi pubblicato sulla rivista di Franco Maria Ricci, oggi di nuovo leggibile con il titolo Viaggio nella città di De Chirico all’interno della raccolta Guardare composta da Marco Belpoliti per completare il quadro del Calvino ‘visivo”’ solo in parte presente nei Saggi del Meridiano. Quello su De Chirico è un viaggio nei quadri compiuto da un Marco Polo in ritardo di dieci anni (e un po’ di maniera) rispetto alle Città invisibili. Il Calvino di Paolini ha dunque attraversato una piazza fascista resa attraverso il profilo a matita delle arcate buie di De Chirico, i portici delle piazze italiane riassestate dagli urbanisti del ventennio. Non a caso si tratta del quadrato centrale di un insieme di tre per tre (nove) dove si intravede – come spiega Cortellessa – anche un profilo di Isfahan, mèta di un viaggio di Calvino del 1984 (poi in Collezione di sabbia). La congiuntura della piazza fascista e della città persiana porta inevitabilmente verso Pasolini, con un cortocircuito onomastico Paolini/Pasolini che sembra fatto apposta per creare una confusione rappresentativa oltre che urbanistica.

Anche Pasolini è al centro di un ritratto che parla di uno spazio urbano fortemente formalizzato. Nel famoso servizio di Dino Pedriali il corpo di Pasolini si trova dislocato con diverse angolature ai margini di una reale piazza fascista, quella di Sabaudia [fig. 4], città semi-invisibile che compare anche nella seconda parte della famosa Forma della città, il documentario RAI del 1974. Con un atteggiamento didascalico accentuato, Pasolini mostra a Ninetto come la città antica, Orte, che ripresa con un obiettivo ristretto sembra racchiusa nella perfezione di una forma ellittica, perde invece la sua perfezione se l’obiettivo si allarga fino a riprendere una costruzione moderna cresciuta come un tumore appena fuori dalla città [fig. 5]. Orte è una forma chiusa nella sua dimensione atemporale, l’occhio può ancora goderne dalla distanza giusta, ammesso che il suo raggio d’azione non si allarghi troppo. Quell’occhio (non forse l’occhio di Ninetto, non addestrato per questo esercizio artistico) deve rispettare un limite, un perimetro. Pasolini, poi, entra nella città, salendo un sentiero di ciottoli consumati dal tempo ma – per Pasolini – da considerarsi opera d’arte. Quel sentiero conduce alla porta della città, è il segno di un praticabile attraversamento che immette in un tempo lontano (una sopravvivenza di tempo, non cancellata dal presente).

Pasolini ha recensito nel 1973 le Città invisibili considerandola un’opera che lo riavvicina a Calvino proprio perché elaborazione di un lutto generazionale: entrambi, come fratelli, hanno iniziato un percorso intellettuale sotto il fascismo e, dopo essersi allontanati, si ritrovano a un incrocio dove le rispettive malinconie si rispecchiano. I sentieri non si biforcano, ora, ma corrono paralleli. Ogni città descritta da Polo è un’anomalia, sostiene Pasolini, ma nello stesso tempo rimanda a un’idea platonica che si realizza nell’imperfezione terrestre. Pasolini sta girando le sue Mille e una notte, che sono un intrico di strade attraverso città orientali, dove si perdono e poi si ritrovano due giovani innamorati, dopo una serie di prove iniziatiche (il modello profondo sono i Promessi sposi di Manzoni, trapiantati sotto cieli non più lombardi). Isfahan è una di queste città, colta dal fotografo Roberto Villa che accompagna Pasolini e che inquadra una profonda enorme arcata decorata a mosaici luminescenti.

Pasolini può in modo irriverente muoversi tra Sabaudia, Orte e Isfahan, così come può contaminare i tempi che ognuna di queste città contengono. E lo fa proprio perché nella sua visione della Storia ormai si è aperta una nuova epoca, la prima vera epoca che modifica i tempi dell’esistere dopo secoli di continuità che neanche il fascismo aveva scalfito. Per Pasolini la forma perfetta dell’antica Orte è come il centro che Calvino ha inseguito nei viaggi di Polo. E che lui ha riprodotto nel suo libro, costruito secondo la forma di un trapezio, cioè due triangoli con al centro un quadrato (come ha dimostrato anni fa Carlo Ossola). Un centro significa una forma, una struttura che tiene in piedi un insieme. Se invece non c’è più centro, l’insieme può muoversi in tutte le direzioni. Al pensiero utopico, che ha sempre una base di regolarità anche se proiettata nel futuro, si sostituisce il pensiero eterotopico, come dice Foucault: «il disordine che fa scintillare i frammenti di un gran numero di ordini possibili» (Foucault 2016, p. 7). Questa è la funzione di Pentesilea nel libro delle città che possono sembrare, per un errore della visione, immagini utopiche. Le utopie consolano, mentre le eterotopie inquietano, sostiene Foucault. In una lettera a Celati da Parigi (Calvino 2000, p. 1150), Calvino allude allo studio di Lino Gabellone (amico intimo di Celati) che arriverà a essere pubblicato solo nel 1977 con il titolo L’oggetto surrealista. Il testo, la città, l’oggetto in Breton. Calvino ne ha ricevuto in lettura un anticipo, e dice esplicitamente che ha ricavato nuovi spunti per il libro che ha deciso di terminare. Subito dopo cita L’homme nu di Lévi-Strauss, che nelle pagine finali esamina l’idea di «piccoli dèi» che «cercano di avvicinarsi alla continuità del vissuto» (Lévi-Strauss 1974, p. 636). La costellazione surrealista e strutturalista gira intorno alla genesi della sua nuova opera, dove l’ipotesi della città perfetta può essere formulata solo come discontinuità («partendo di lì –a fferma Polo – metterò assieme pezzo a pezzo la città perfetta, fatta di frammenti mescolati col resto, d’istanti separati da intervalli, di segnali che uno manda e non si sa chi li raccoglie», CI, p. 497). Dunque non esiste una vera città, nessuna città si può considerare come definitiva. Pentesilea, con il suo presentimento oscuro, è il sottofondo di ogni città, esattamente come Orte si mostra con un disegno ormai corrotto, alterato dal presente: l’annuncio delle città periferiche moderne.

Forse, per un attimo, si presenta l’alternativa della città orientale, che viene attraversata come eterotopia. Nel grande spazio che si apre al centro del mihrab della Moschea del Venerdì (o Moschea dello sceicco Lotfollah) di Isfahan si fissano gli occhi di Calvino e di Pasolini, entrambi alla ricerca di una possibile alternativa [fig. 6]. Si tratta di una porta – spiega Calvino – ma «d’una porta che fa di tutto per mettere in vista la sua funzione di porta ma che non s’apre su nulla» (Calvino 1995, p. 613). Parole che potrebbero essere trasposte sullo spazio eterotopico a cui si riferisce Foucault. Le eterotopie spezzano i legami tra i nomi e le cose, frantumano il linguaggio e la sintassi. È questa la sindrome che serpeggia nei dialoghi tra Polo e il Kan, dove una forza narrativa cerca di tener testa a una forza opposta di disgregazione. Calvino può allontanarsi radioso nella prospettiva del portico dechirichiano, Pasolini può nominare il tempo di Sabaudia come un tempo rassicurante rispetto al nuovo fascismo degli anni Settanta. Entrambi però cercano una (impossibile) via d’uscita. Contro la luce di Isfahan, Pentesilea rimane un incubo opaco, Orte la sopravvivenza di una violenza perpetrata dalla storia. Opposte e complementari, sono entrambe ‘ultime’ città, porte sul futuro.

Bibliografia

I. Calvino, Lettere 1940-1985, a cura di L. Baranelli, Milano, Mondadori, 2000, p. 1150.

I. Calvino, ‘Il mihrab’, in Collezione di sabbia, oggi in Saggi 1945-1985, a cura di M. Barenghi, Milano, Mondadori, 1995, pp. 611-614.

M. Foucault, Le parole e le cose: un'archeologia delle scienze umane; con un saggio antico di G. Canguilhem, Milano, Bur, 2016.

G. Celati, ‘Il racconto di superficie’, Verri, marzo 1973 e poi in Alì Babà. Progetto di una rivista 1968-1972, a cura di M. Barenghi e M. Belpoliti, Riga, 14, 1998, pp. 176-193.

C. Lévi-Strauss, L’uomo nudo. Mitologica 4, trad. di E. Lucarelli, Milano, Il Saggiatore, 1974.