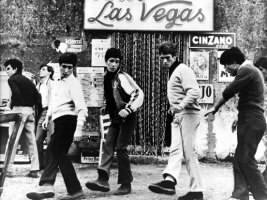

Siamo all’inizio di Uccellacci e uccellini: Totò e Ninetto, comparsi da un’indefinita strada della periferia romana, arrivano in un isolato casolare adibito a bar. Mentre Totò ordina da bere, Ninetto non resiste alla tentazione di aggregarsi ai ragazzi che, di fronte a un juke-box, stanno ballando sulle note di uno scatenato rock. Prima gli rivolge la parola il compare più effeminato, che a un certo punto, senza spiegazioni, si ritirerà dal ballo; poi si unisce anche il capelluto barista, che mostra a Ninetto i quattro passi della disordinata coreografia del gruppo. Nelle inquadrature frontali, come nell’immagine, i ragazzi sembrano muoversi su una sorta di improvvisato palcoscenico, da recita paesana, in cui la tenda a frange della porta funziona da quinta per l’entrata e l’uscita dei personaggi. Ne scaturisce un’accentuazione dell’aspetto iconico-performativo dei corpi nonché del significato ludico del ballo, interrotto soltanto dall’arrivo dalla corriera che riporta i ragazzi alla realtà: mentre la musica continua a suonare, li vediamo – in campo lungo – allontanarsi dal bar e rincorrere a perdifiato il mezzo che li sta lasciando a piedi.

Siamo anche a metà circa degli anni Sessanta; il film, ideato nel 1965 e presentato al Festival di Cannes l’anno dopo, segue di non molto una dichiarazione rilasciata da Pasolini nell’ambito dell’inchiesta sulle canzonette promossa da Vie nuove nel 1964:

Sulle ‘canzonette’ potrei dare due tipi di risposte del tutto contrari. Niente di meglio delle canzonette ha il potere magico, abiettamente poetico, di rievocare un “tempo perduto”. Io sfido chiunque a rievocare il dopoguerra meglio di quel che possa fare il Boogie-Woogie, o l’estate del ’63 meglio di quel che possa fare Stessa spiaggia stesso mare. Le “intermittences du coeur” più violente, cieche, irrefrenabili sono quelle che si provano cantando una canzonetta. […] Aggiungo infine che non mi dispiace il timbro orgiastico che hanno le musiche trasmesse dai juke-boxes. Tutto ciò è vergognoso, lo so: e quindi contemporaneamente devo dire che il mondo delle canzonette è oggi un mondo sciocco e degenerato. Non è popolare ma piccolo-borghese. E come tale profondamente corruttore. La Rai Tv è colpevole della diseducazione dei suoi ascoltatori anche per questo. I fanatismi per i cantanti sono peggio dei giochi del circo.

Da un lato, Pasolini appare consapevole che le canzonette fanno parte di quell’industria dell’intrattenimento che corrompe e diseduca il pubblico; dall’altro, però, ne riconosce la potenza simbolica, la prepotente capacità di creare associazioni prerazionali, in grado di agire non solo sulla memoria involontaria dei singoli individui, ma anche sulla costruzione identitaria di una comunità. Ancora più esplicitamente nel 1968, dalle colonne del Tempo, avrebbe parlato di «una certa poesia della canzonetta stupida, quale fatto bruto della realtà, che tuttavia […] ha il potere fisico di concentrare in sé molta esistenza di un certo momento degli anni attraverso cui viviamo».

Inevitabilmente queste parole si ergono a commento dell’immagine da cui abbiamo preso le mosse. In primo luogo, il fatto che nello stesso discorso Pasolini menzioni il boogie-woogie e poi il tormentone Stessa spiaggia stesso mare ci fa capire come, a suo avviso, anche la musica rock di provenienza anglosassone faccia parte dell’universo pop; non a caso, «canzonetta di tipo negro-americano» l’aveva definita in una precedente inchiesta promossa da Avanguardia nel 1956. Questo ci autorizza a considerare il ballo dei ragazzi in Uccellacci e uccellini un momento cruciale della rappresentazione della musica pop nell’opera pasoliniana, in nome della comune appartenenza dei corpi e dei suoni alla fisicità poetica della realtà, come si evince anche dalla sceneggiatura:

Ninetto va, facendo apposta la camminata strascicata del malandro, nato stanco, verso il banco: ma in quella ecco un’esplosione. È il juke-box. Romba una musica assordante: i Beatles, i Beatles!

Intorno al juke-box, si sono radunati i quattro cinque burinelli, tozzi, coi loro fagotti sotto il braccio.

Già da questi accenni si intuisce come la presenza delle canzoni in Pasolini, seppure minoritaria rispetto al suo uso della musica classica o popolare, sarebbe comunque meritevole di un’indagine approfondita: dai ritornelli cantati dai ragazzi di vita alla passione rock dei teddy boys della Nebbiosa, dalla ‘canzoni di moda’ che suona Nicolino in Strade di Roma ai ragazzi che ballano il twist nei titoli di testa della Ricotta, dalla colonna sonora di Comizi d’amore alle filippiche contro Sanremo e Canzonissima. Conviene però adesso concentrarsi sull’aggiunta che Pasolini fa quasi di straforo alla propria ‘vergognosa’ ammissione a Vie nuove: il ‘non dispiacere’ che gli procura il «timbro orgiastico» del juke-box. Ciò che viene pronunciato tra parentesi, in termini negativi, a malapena sfuggito all’autocensura, risulta spesso decisivo e così è per questa affermazione, che ci illumina su quanto la sequenza del ballo sia impregnata di piacere erotico-estetico: rappresentando quegli ingenui e goffi corpi che si muovono spensieratamente, dimentichi dei loro doveri quotidiani, ma anche in preda a una primitiva estasi rock, Pasolini celebra la grazia sessuale dei ragazzi che hanno costituito l’oggetto della sua mitografia. E la circostanza che la canzonetta, invece che un pezzo dei Beatles, sia un brano strumentale non fa che accrescere la forza delle immagini.

Una simile celebrazione, tuttavia, ha i tratti, oltre che della festa, anche del congedo: all’interno non solo della formazione di compromesso tra comico e tragico che è di per sé Uccellacci e uccellini, ma più precipuamente nell’orizzonte del rapporto contraddittorio di Pasolini nei confronti della natura bifronte, di commerciale Erlebnis, della musica pop. Siamo, come si diceva, a metà circa degli anni Sessanta; sta per accadere qualcosa, agli occhi dell’autore, di spaventoso:

La prima volta che ho visto i capelloni, è stato a Praga. […] Cosa dicevano, col linguaggio inarticolato nel segno monolitico dei capelli, i capelloni del ’66-’67? […] Ed ecco che una sera, camminando per la strada principale, vidi, tra tutti quei ragazzi antichi, bellissimi e pieni dell’antica dignità umana due esseri mostruosi […]. Il ciclo si è compiuto. La sottocultura al potere ha assorbito la sottocultura all’opposizione e l’ha fatta propria […] Ora così i capelli lunghi dicono, nel loro inarticolato e ossesso linguistico di segni non verbali, nella loro teppistica iconicità, le «cose» della televisione e delle réclames dei prodotti […].

Sono stralci, questi, del celebre «Discorso» dei capelli, con cui il 7 gennaio 1973 Pasolini inaugurò la sua collaborazione al Corriere della sera. La musica pop non è nominata, ma la evocano la contiguità con le serie sottoculturali menzionate e il taglio di capelli dei due «esseri mostruosi», corti davanti e lunghi dietro, come li portava nel ’72 la popstar più importante del decennio, il David Bowie di Ziggy Stardust. Se, come ha notato Bazzocchi, la repulsione ideologica verso il neofascismo consumistico si nutre della concreta, corporea delusione estetica nei confronti dell’omologazione in corso dei corpi e dei comportamenti, si capisce come la sequenza di Uccellacci e uccellini fotografi la mutazione antropologica neocapitalistica a un passo da quello che Pasolini considererà un autentico genocidio: la mutazione degli amati ragazzi, preistorici e barbarici, in «giovani italiani», resi mostruosi dal loro ingresso nella storia piccolo-borghese del benessere, come esemplificato dalla lunga Visione del Merda in Petrolio.

Mai più il Ninetto messaggero dei Persiani di Alì dagli occhi azzurri sarebbe apparso vestito come i Beatles nella polis italiana, ma anche, nel crescendo apocalittico di Pasolini, occidentale e globale: perché nel frattempo anche i Beatles – «i Beatles, i Beatles!» – si sarebbero fatti crescere i capelli e il lato corruttivo della musica pop avrebbe prevalso. E Las Vegas non sarebbe più stato il nome teneramente sfarzoso di un povero bar di borgata, come nel fotogramma si legge sul cartello sopra la porta, ma l’insegna premonitrice delle multicolori luci consumistiche che, come uccellacci, avrebbero di lì a poco accecato gli uccellini danzanti.

Bibliografia

M.A. Bazzocchi, Corpi che parlano. Il nudo nella letteratura italiana del Novecento, Milano, Bruno Mondadori, 2005.

R. Calabretto, Pasolini e la musica, Pordenone, Cinemazero, 1999.

P.P. Pasolini, ‘Alì dagli occhi azzurri’, in Id., Romanzi e racconti (1962-1975), a cura di W. Siti e S. De Laude, Milano, Mondadori, 1999, pp. 327-890.

P.P. Pasolini, ‘Scritti corsari’, in Id., Saggi sulla politica e sulla società, a cura di W. Siti e S. De Laude, Milano, Mondadori, 1999, pp. 265-335.

P.P. Pasolini, ‘Uccellacci e uccellini’, in Id., Per il cinema, a cura di W. Siti e F. Zabagli, Milano, Mondadori, 2001, I, pp. 675-805.