Nel 2002, nell’ambito del progetto Children in Need finanziato dall’associazione non governamentale Amref, Marco Baliani parte per Nairobi, dove comincia a dirigere un laboratorio teatrale con un gruppo di ragazzi provenienti dalle bidonville del quartiere Dagoretti, uno dei più svantaggiati della città.

Se li chiamano Chokora [spazzatura in Swahili] – scrive Baliani nel bel libro che narra la genesi dello spettacolo – è perché questi ragazzi non sono persone, sono cose, non hanno uno statuto d’esistenza, non posseggono un’identità, sono non-persone, che sopravvivono ai margini di quello che è già marginale. L’unico segno di riconoscimento è quello dell’appartenenza alla banda, al gruppo, alla ‘Base’. Per il resto del mondo non esistono, possono essere uccisi, violentati, malmenati oppure rinchiusi in prigione quando la polizia mostra i muscoli e ripulisce le strade del centro. Intuisco che il mio lavoro teatrale deve partire da qua, dalla mancanza di dignità e di identità individuale (Baliani, p. 21).

Si spiega così la scelta di Pinocchio come filo conduttore degli esercizi teatrali proposti da Baliani, durante i quali i ragazzi non soltanto apprendono i rudimenti del mestiere di attore, ma provano anche a mettere in comune le proprie dolorose storie di vita, usando la marionetta collodiana come doppio fittizio e maschera protettiva. Le dis/avventure di Pinocchio, infatti, somigliano straordinariamente alle loro. Pinocchio è un legno di scarto da cui mastro Ciliega vorrebbe ricavare una gamba di tavolino e che Geppetto trasforma, invece, in un burattino, pensando di trarne qualche guadagno. Pinocchio è un marginale, povero, affamato, analfabeta, senza origine. Irriverente e svogliato, ma anche privo di qualsiasi arma di difesa contro gli adulti che vorrebbero approfittare di lui, dopo essere stato ripetutamente ferito, umiliato, ingannato, derubato, sbattuto in prigione senza motivo, trasformato in asino, in cane da guardia, venduto a diversi padroni, dato in pasto ai pesci, quasi fritto in padella e persino impiccato a un albero dai suoi truffatori, si decide, infine, a lavorare duramente di giorno e a studiare autonomamente di notte per modificare la propria condizione sociale e quella del suo vecchio padre. Mentre la libertà iniziale del burattino in costante ribellione contro qualsiasi forma di autorità si rivela apparente, sfociando in diverse forme di schiavitù, la sottomissione finale alle norme sociali diventa paradossalmente la condizione per diventare un ‘vero ragazzo’, un soggetto libero e autonomo. È questa dialettica tra controllo e autonomia, tra norme e trasgressione, tra emancipazione e asservimento, già presente nel romanzo di Collodi, che lo spettacolo Pinocchio nero – messo in scena nel 2004 al termine di un percorso formativo di due anni – rende ulteriormente esplicita, usando la storia di Pinocchio come allegoria dei processi di assoggettamento/soggettivazione dei subalterni e trasformando il palcoscenico in una vera e propria soglia tra la vita e la finzione. Dopo essere stato presentato in diversi teatri di Nairobi e, in particolare, nel quartiere Dagoretti, il capolavoro di Collodi, rivisitato da Baliani e dai suoi ragazzi, torna al paese di origine in una forma che ricorda il talking back postcoloniale, affinché il pubblico italiano possa reinterpretare questo classico e vedervi inscritto non soltanto un percorso di normalizzazione dei ribelli e marginali come Pinocchio, ma anche un messaggio di emancipazione sociale e culturale per i subalterni.

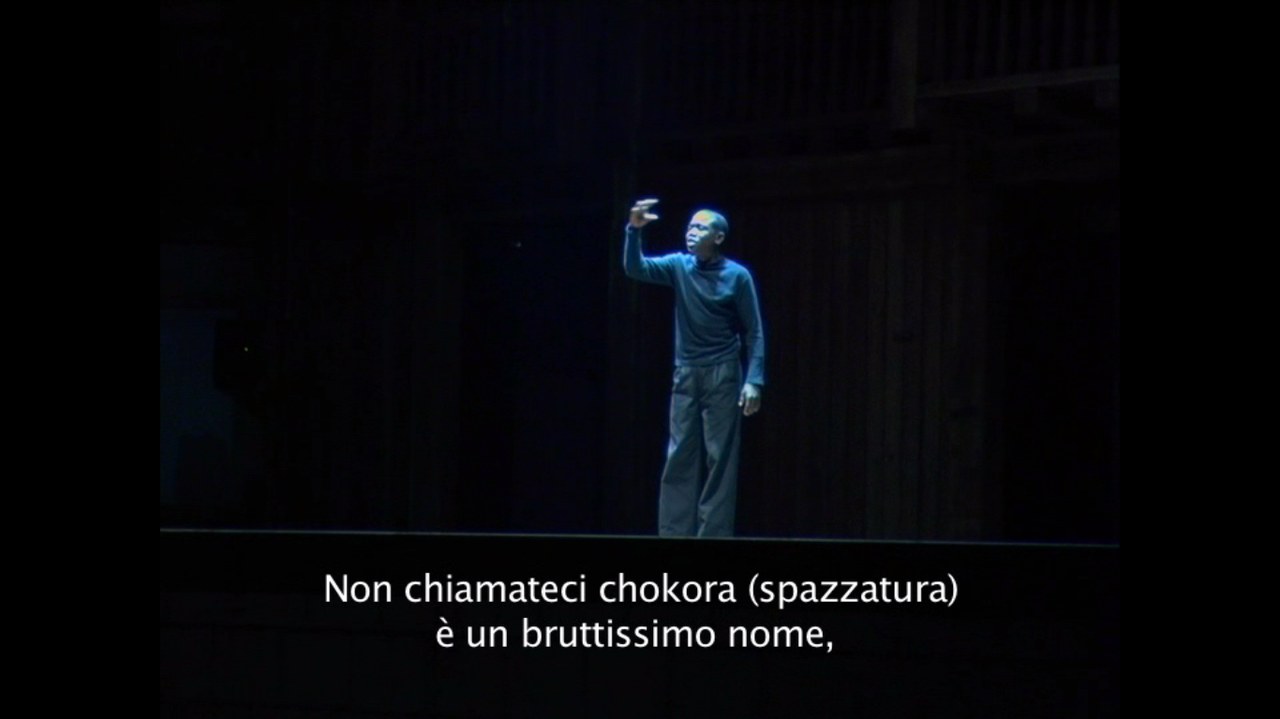

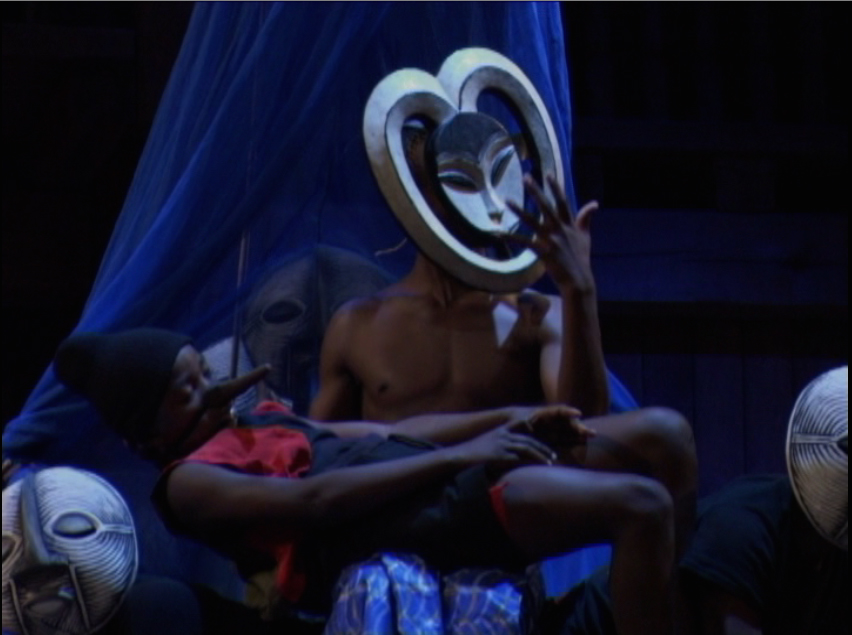

Pinocchio nero si apre con un canto a cappella intonato in kiswahili da un ragazzo che assume il ruolo del narratore, spesso presente in scena [fig. 1]: «Non chiamateci Chokora [spazzatura] / è un bruttissimo nome / fa male al cuore / Fratelli, amiamoci l’un l’altro / i problemi ci hanno fatto scappare dalle nostre case / costringendoci a vivere per strada a chiedere l’elemosina ecc.». Questo brano di apertura, benché cantato da un solo attore, stabilisce immediatamente la dimensione corale dello spettacolo, ribadita dalla ripresa del celebre incipit di Collodi «C’era un volta … un re! No! C’era una volta un pezzo di legno» (Collodi, 1995, p. 361), qui pronunciato dal narratore in italiano e accompagnato dall’ingresso di tutti i ragazzi del gruppo, che si sparpagliano sul palcoscenico rigidi come tronchi d’albero. Il narratore sceglierà uno tra questi ragazzi-tronchi [fig. 2] e, secondo un rito masai, gli infonderà la vita, attribuendogli anche un nome: Geppetto. A sua volta, costui sceglierà il suo legno e scolpirà il burattino. Tra la prima scena – dove la vita sfuma progressivamente verso la finzione – e l’ultima – dove, come vedremo, la vita e la finzione si sovrappongono – si succedono sedici scene aderenti all’intreccio e al contenuto del testo collodiano, eccezione fatta per alcune contrazioni imposte dalla durata dello spettacolo e alcuni adattamenti culturali che rinviano alle tradizioni animiste masai e al milieu delle periferie di Nairobi. È nel contesto di un tipico mercato africano che Geppetto acquista l’abbecedario per Pinocchio in cambio di un vecchio cappotto; non è Pinocchio a bruciarsi i piedi da solo, per inattenzione e inesperienza, sopra un caldano pieno di brace accesa, ma sono tre ragazzi di strada a dargli fuoco per pura cattiveria, di notte, mentre riposa; è un guerriero masai vestito di rosso con un abito bordato di monili ad annunciare lo spettacolo di Mangiafoco [fig. 3]; il burattino non viene ingannato e impiccato dal gatto e dalla volpe, ma da un gruppo di assassini senza volto nella notte oscura [fig. 4]; nel paese dei balocchi, a realizzarsi è il sogno dei Pinocchi-Chokora di giocare a pallone tutto il giorno con delle vere scarpe da calcio, in una scena irresistibile dove, al ritmo di una musica incalzante, scelta direttamente dai ragazzi, gli attori danzano tutti insieme e giocano con un pallone immaginario [fig. 5]. Infine, il personaggio della fata – che secondo Baliani è stato il più difficile da concepire («I ragazzi hanno accettato con più facilità l’idea di un pezzo di legno parlante che non la presenza di questa donna magica con i capelli blu che non sanno come e dove collocare nella loro esperienza»: Baliani, p. 89) – non è una bambina-capretta-signora dal manto o dai capelli turchini, ma una presenza vaga, impalpabile con il volto nascosto dietro una maschera africana; sembra piuttosto uno spirito della natura, il cui ingresso in scena è accompagnato da una musica eterea e leggermente inquietante [fig. 6].

Nella conclusione dello spettacolo, la dimensione collettiva fa nuovamente irruzione in maniera esplicita. Usciti dal ventre del pescecane, tutti i Pinocchi avanzano sul palcoscenico portando sulle spalle, ciascuno in modo diverso, Geppetto, il padre perduto e infine ritrovato [fig. 7]. Dopo aver appoggiato il burattino di legno senza vita su un bidone dell’immondizia, Pinocchio, ormai deciso a cambiare e a prendersi cura dell’anziano padre, prende la parola e recita in italiano: «Com’ero buffo, quand’ero un burattino! E come sono contento di essere un bambino». Il romanzo di Collodi si conclude con queste parole (benché seguite da tre puntini di sospensione); lo spettacolo, invece, continua, e tutti i Pinocchi si lanciano in un’esilarante danza liberatoria sulle note del celebre brano jazz Her Cab di Gianluigi Trovesi e Gianni Coscia. Mentre la musica decelera, i movimenti degli attori rallentano di conseguenza, fino a quando si accasciano al suolo. I Pinocchi muoiono come marionette per rinascere ragazzi. A questo punto si alzano uno a uno, brandiscono fieramente i passaporti e urlano con gioia il proprio nome: «Mi chiamo Alex Wachaga e ora ho un passaporto! Mi chiamo Joseph Muthoka! Mi chiamo Wilson Franko! Mi chiamo George Kamau! […] Mi chiamo Onesmus Kamau e vengo dal Kenya!» [fig. 8]. Nel momento in cui gli attori sfilano dalle tasche i documenti d’identità, tutt’a un tratto non siamo più a teatro, ma il passaggio tra la finzione e la vita reale è avvenuto senza chiusura del sipario. A ben guardare, infatti, non vi è una discontinuità radicale tra l’una e l’altra, non soltanto perché i giovani attori, grazie alla mediazione di Baliani, si sono appropriati delle dis/avventure di Pinocchio trasformandole in una metafora delle loro storie di vita, ma anche perché, grazie a questo spettacolo, hanno modificato, almeno in parte, la propria condizione sociale: come il Pinocchio collodiano si è risvegliato bambino in una «bella camerina ammobiliata» (Collodi, 1995, p. 525) con un vestito nuovo e quaranta zecchini d’oro, questi ragazzi hanno abbandonato la colla con cui si drogavano, ritrovato quello che restava delle loro famiglie e ristabilito dei legami sociali nella comunità di appartenenza. Le avventure di Pinocchio, attraverso la reiterata infrazione delle norme imposte dalla società e dagli adulti e le gravi conseguenze che ne derivano, raccontano la difficile ricerca di un’identità e l’accettazione di una normalizzazione che coincide tutto sommato con la liberazione dalla schiavitù imposta dalla miseria e dall’ignoranza. È anche grazie al laboratorio teatrale e allo spettacolo che questi ragazzi – pur nel quadro di un progetto umanitario di cui non si può ignorare il risvolto paternalista e pur rinunciando alla loro apparente libertà di ragazzi di strada – hanno acquisito un qualche statuto di esistenza: concreto (grazie a un passaporto che sancisce l’appartenenza a una nazione, ma anche la libertà di lasciarla) e simbolico (attraverso l’appropriazione di un’identità narrativa che ha permesso loro di condividere le proprie storie, tra di loro, insieme ai membri della comunità di Dagoretti e davanti a un pubblico internazionale): «Il teatro – scrive Baliani nel diario dello spettacolo – ha messo in testa a questi ragazzi di essere delle persone con una storia personale che vale la pena di raccontare e trasfigurare sulla scena. […] Forse soltanto quando si prova a essere un personaggio, a essere un ‘altro’, si scopre di essere qualcuno, perché per fingersi altro da sé ci deve essere da qualche parte una persona, un sé, che può permetterselo» (Baliani, p. 118).

Bibliografia

A. Asor Rosa, ‘Le avventure di Pinocchio. Storia di un burattino di Carlo Collodi’, in Id. (a cura di), Letteratura italiana. Le opere, Torino, Einaudi, 1995, vol. 3, pp. 3-87.

M. Baliani, Pinocchio nero. Diario di un viaggio teatrale, Milano, Rizzoli, 2005.

M. Belpoliti, ‘Carlo Collodi, Le avventure di Pinocchio’, in F. Moretti (a cura di), Il romanzo, vol. 4. Temi, luoghi, eroi, Torino, Einaudi, 2003, pp. 773-785.

C. Collodi, Le avventure di Pinocchio, in Id., Opere, a cura di D. Marcheschi, Milano, Mondadori, 1995, pp. 359-526.

G. Genot, Analyse structurelle de Pinocchio, Firenze, Industria tipografica fiorentina, 1970.

E. Garroni, Pinocchio uno e bino, Roma-Bari, Laterza, 1975.

C. Mengozzi, ‘Pinocchio migrant et postcolonial. Parcours de subjectivation entre Europe centrale, Italie et Afrique’, Jeunesse: Young People, Texts, Cultures, 8, 2, 2016, pp. 36-61.

F. Nasi, ‘Pinocchio tra Hollywood e Nairobi’, in Id., Specchi comunicanti. Traduzioni, parodie, riscritture, Milano, Medusa, 2010, pp. 195-221.

M. Poettinger, ‘Un burattino in libertà nell’Italia di fine Ottocento’, in C. Ceccuti, A.I. Fontana (a cura di), Carlo Lorenzini. Dal Risorgimento all’Unità, [Firenze], Associazione Culturale Pinocchio, 2011, pp. 127-182.