Viaggio nel sud è un’inchiesta in dieci puntate con audio in presa diretta del documentarista torinese Rai Virgilio Sabel, che si avvale dell’ausilio degli scrittori Giuseppe Berto e Giose Rimanelli e della voce narrante di Arnoldo Foà. È andata in onda dal 24 aprile per due settimane il giovedì sera dopo Lascia o raddoppia sull’unico canale Rai nel 1958 e nello spazio di palinsesto definito «di educazione civica e scientifica».

La sigla di Teo Usuelli, uguale per ogni puntata, è composta da musica e cantato su alcuni frammenti visivi (tratti, come scopriremo, dai vari episodi) che ritraggono personaggi particolarmente impressivi, per un motivo o per un altro. Ciascuno di essi diventa attore in uno spazio particolare e decisivo a livello simbolico e narrativo, che si gioca: sull’opposizione dentro/fuori; la casa vs ciò che casa non è; e se non è casa, nella migliore delle circostanze è il lugo di lavoro, al chiuso; oppure semplicemente niente, assenza di casa (per sua irrappresentabilità) ma anche di lavoro.

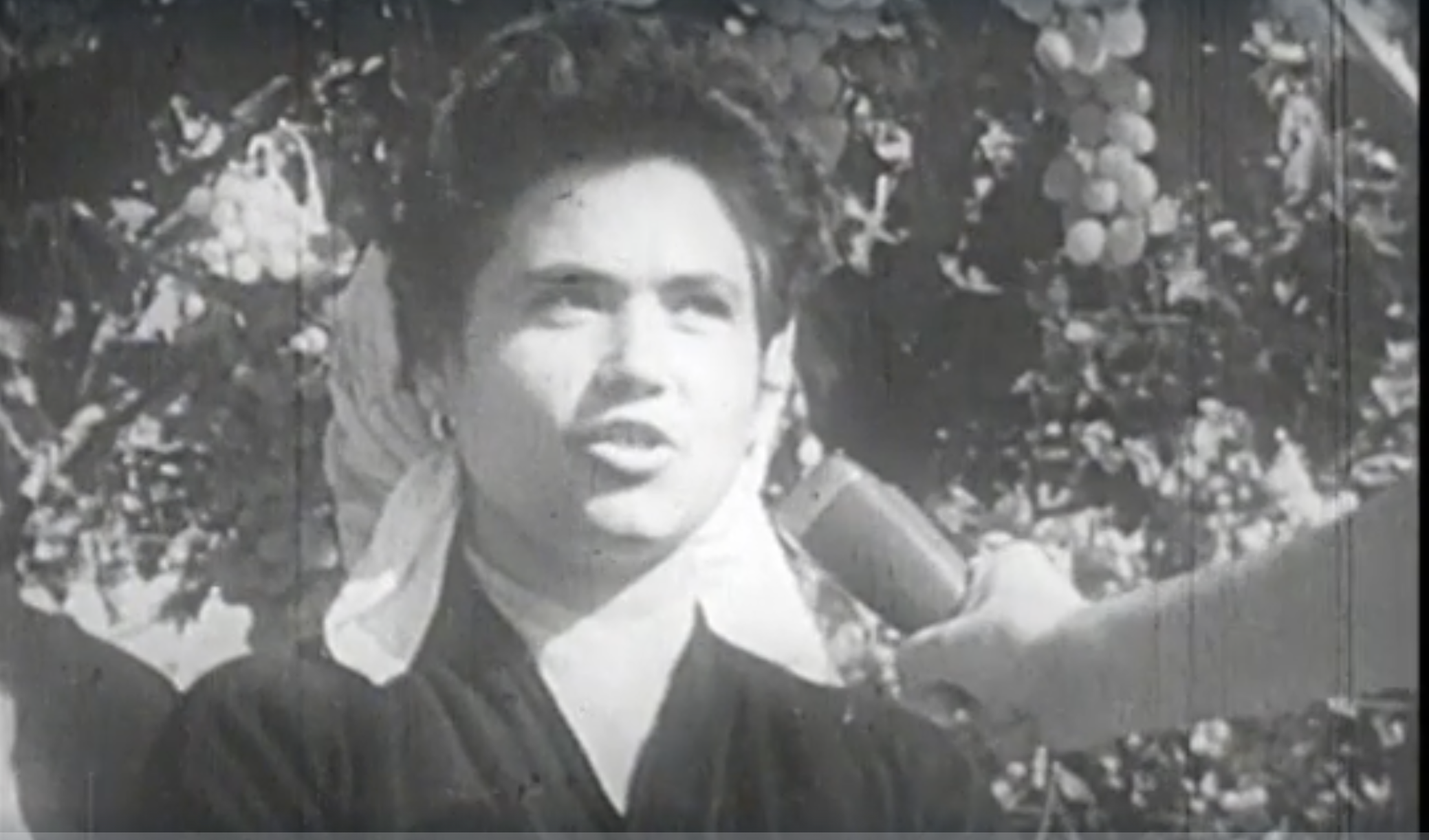

Cinque su otto sono soggetti femminili. Una di loro, subito ne chiarisce i termini. Nel breve taglio di montaggio dedicatole, afferma di non aver affatto intenzione di lavorare, quando si trasferirà a Milano: «io? nooo, che cosa faccio qua? Quest’anno vado a Milano… invece mi sposo, sto ‘dentro’, sto seduta, faccio la signora». Si tratta di una giovane donna, si direbbe quasi una ragazza. Ha l’aria della contadina. La troupe posiziona la donna all’aperto, in campagna, ponendo alle sue spalle una vite [fig.1]. In un primo momento sembrerebbe che la campagna serva a identificarne la professione, e che dunque la scelta del luogo abbia un valore funzionale. Solo immergendoci nella visione dell’intero ciclo d’inchiesta capiamo che la campagna, le strade, e in generale gli spazi aperti, pubblici, rappresentano simbolicamente qualcosa di più rilevante: sono il teatro di posa preponderante delle riprese. In opposizione alla casa. È a questa che si riferisce la ragazza con «dentro»; lei è una donna supposta ‘di casa’. Ma è la casa la grande assente dalla rappresentazione del Sud.

Viene in mente a questo proposito l’inchiesta Gente nel sud, del 1974 di Aldo Falivena, che racconta la storia di Gaetano Micciché. La moglie si siede al suo fianco e ai due viene dedicata una lunga ripresa silente e triste. Le riprese avvengono all’interno della loro abitazione. La moglie non desiderava che i giornalisti entrassero in casa, si vergognava per le sue condizioni. Quando il giornalista ne chiede spiegazione, Gaetano dice che nel 1973 questa situazione dovrebbe essere superata, mentre loro si ritrovano ancora nella miseria. Dichiara che avrebbero diritto ad avere un posto più civile come tutti gli altri cittadini. La moglie resta malinconica e pensosa al suo fianco, guardando a terra, con una mano sulla guancia. La ripresa si stringe in un primo piano. Il giornalista chiede conferma alla moglie di quanto dichiarato da Gaetano: «era per questo che non voleva che entrassimo?», «per questo, sì: una casa con tre figli grandi, ‘senza pulire’, brutta. Loro hanno un’unica camera dove stanno tutti, mentre gli altri hanno tre stanze…».

Si noti che nel 1964, più o meno a metà strada tra Viaggio nel Sud e Gente nel Sud, Liliana Cavani realizza la nota inchiesta La casa in Italia (Federico 2023). Eppure, in tutte queste immagini di case se ne vedono assai poche. Se si tratta di interni, l’unica possibilità, almeno per quanto riguarda il sud, è l’officina.

L’ultima protagonista della carrellata di figure femminili presenti nella sigla ci porta in un altro spazio di vita: la fabbrica. Anche in questo caso si tratta di una donna – ancora una volta una giovane ragazza – riccia, capelli corti, evidentemente seduta ai macchinari di un’azienda (tessile?) che ride imbarazzata, con voce rauca di fronte alla macchina da presa. Risponde a una domanda posta dall’intervistatore (Sabel) la cui voce off (doppiata da Pino Locchi) entra in scena dicendo: «quanto costano quegli orecchini?». Lei li indossa, sono a forma di foglia. La ragazza abbassa il capo [fig. 2], poi lo rialza e ridendo dice: «costano cento lire» [fig. 3]. Conosce il prezzo, perché li ha comprati lei stessa, per sé. Forse. Il testo della sigla (i pochi testi della sigla sono dello stesso Sabel, ispirato dalle storie e dai volti incontrati via via nel suo viaggio) riprende dopo una breve pausa, e il motivo di uno sguardo altrui, maschile, si aggiunge all’idea di un acquisto in prima persona: «li ha comperati, per sole cento lire, a più di cento miglia, risplendon gli orecchini su di te, amooore!».

Il viso della donna rimane lì, all’interno della fabbrica, e lancia un’inconsapevole promessa, e una scommessa sul futuro. Svolge quella funzione che in teoria della narrazione chiameremmo di «prefigurazione» (Robbiano 2000). Promessa/scommessa mantenuta e vinta due volte. La prima, interna, infratestuale, riguarda il valore paratestuale, o forse propriamente peritestuale della sigla (Genette, 1986), il suo entrare in relazione con il testo che premette, che la rende foriera di attese, e quindi elemento narrativo: la ragazza, seppur tardi, nella penultima puntata, fa la sua ri-apparizione. La seconda ha a che fare solo apparentemente con un’unità testuale. Dieci anni più tardi, infatti, il torinese Sabel ritorna al Sud e – letteralmente – realizza una nuova inchiesta dal titolo Ritorno al sud (1968). Sono passati dieci anni, e la ragazza, ormai donna, è sempre lì; e si sottolinea che per ‘sempre lì’ si intende nello ‘stesso luogo’, al chiuso: un posto di lavoro. Ma avrà un sacco di novità da raccontarci, anche se dovrà passare un po’ di tempo.

Viaggio nel sud è effettivamente un itinerario nel Sud, e ogni puntata è dedicata a un’area del Meridione. Nella prima, La questione meridionale, ci troviamo in Puglia. È una puntata cruciale perché vengono poste le motivazioni storiche dell’arretratezza del Sud rispetto al resto della penisola, area che invece un tempo poteva vantare una posizione di privilegio sul Nord. La voce narrante (Arnoldo Foà, che legge i testi degli autori-scrittori) chiarisce anche subito il suo intento demistificatorio. Il luogo comune è quello di un Meridione assimilato al resto d’Italia, terra del sole, mentre «bisogna dire le cose come stanno: il Meridione è una terra difficile». Anche se questa dichiarazione ascriverebbe l’inchiesta di Sabel al genere del ‘documentario sociale’, quello volto cioè a rendere la misura delle sue criticità (Palmieri 2019), in realtà, quest’intenzione è, lungo il corso della trasmissione, alternativamente sia confermata che sconfessata, e sostituita probabilmente dall’ambizione di offrire una panoramica il più possibile multiprospettica e completa sulla ‘questione’. «Amici telespettatori, siamo in Lucania», a Bernalda, «non vi inganni l’allegria di queste casette bianche sotto il sole. Dietro questi muri famiglie di sette/otto persone vivevano cinque anni fa con trecentomila lire l’anno. Avete capito: cento lire a testa al giorno». Si noti che ancora una volta le riprese restano all’esterno e si delega la sola voce a raccontare (o propriamente lasciare immaginare) un interno inviolabile perché indignitoso. Ecco comparire al contempo uno stilema cruciale dell’inchiesta, che fa da suo asse portante: il frequente appello ai telespettatori da parte di una televisione al suo quarto anno di esistenza che istituisce un doppio ruolo: c’è chi guarda e c’è chi è guardato. Si istituisce la dinamica, cioè, tra «osservato e osservatore» (Forgacs 2015). Chi guarda può diventare attivo nel processo di trasformazione, chi è guardato ha finalmente modo di mostrarsi. Tra i due poli, la televisione diventa canale di un dialogo finalmente reso possibile, con l’auspicio che quest’incontro assuma valore unificante delle due Italie. Non un mezzo individualista, strumento che isola, marchingegno diabolico, ma dalla capacità di collegare, di mettere in comune. Anche come prassi: in questo momento il televisore, posseduto da pochi, diventa elemento d’aggregazione per una visione collettiva nei luoghi pubblici e nelle piazze (Sainati 2024). Le piazze si fanno salotti e cucine a sostituire quelli di case troppo piccole o impresentabili, e dove il televisore non è ancora giunto.

Seguendo le forme tipiche del documentario dell’epoca (Bernagozzi 1979), il format della trasmissione è, così, spesso ‘dialogante’, e le domande dell’intervistatore, entrando di frequente in scena, si fanno attrici della drammaturgia di un contatto, tra i personaggi in campo e gli spettatori a casa. Come ben mostra un’intervista della prima, fondamentale, puntata. L’opera di «unificazione» trova il favore delle popolazioni locali, definite «capaci» da un dirigente torinese (il meridionale non è rappresentato, né figurativamente, né con parole). Qui si respira «aria di benzina come a Piacenza»: si sta formando una classe operaia anche al Sud, «ci sono migliaia di operai specializzati che parlano il tuo linguaggio, o operaio di Lambrate, anche se con un accento diverso». Il vocativo si rivolge a uno spettatore certo e ben individuato: è del Nord e possessore di tv.

A Manfredonia il giornalista lancia un appello turistico, un invito: «venite qua quest’estate e contribuirete ad accelerare il processo di emancipazione del Meridione». Mentre a Battipaglia, dopo una settimana di troupe nella città, «si mette in scena il gioco della televisione». I bimbi vogliono fare ingegnere e maestra di piano, oppure «la televisione». Proseguendo, a Metaponto «avrete notato, cari amici telespettatori, che per i giovani l’Italia è veramente una, che non ci sono mentalità differenti, più linguaggi differenti tra il Nord e il Sud, salvo l’accento e i dialetti, che identici sono l’impegno, la costanza e la coscienza dei migliori». Giunti a Bisaccia, si intervista una donna, alla quale alla fine si domanda: «se avesse l’opportunità di chiedere qualcosa a qualcuno che cosa chiederebbe?». Vedendola un po’ interdetta, Sabel le dice incoraggiandola: «la televisione la guarda una sacco di gente, magari qualcuno la ascolta ed esaudisce il suo desiderio…».

Il viaggio volge al termine, e finalmente, dopo Carpinone, eccoci a Napoli. Siamo in una fabbrica di cucito, e la puntata si chiama Napoli industriale. È qui che troviamo la ragazza della sigla, sorridente e sguardo furbo. La prima promessa, quella di una sigla annunciatrice, è mantenuta. Ce ne eravamo ormai dimenticati, sono passate otto puntate e invece eccola apparire. Il giornalista le chiede: «è fidanzata?». Lei risponde di no. «Ora che sta nei titoli della nostra trasmissione – risponde il cronista – chissà quante proposte… Auguri!».

La stessa ragazza ritorna però nell’inchiesta successiva, quella del Sessantotto, Ritorno nel Sud, a dieci anni di distanza dalla prima. Ci avviciniamo alla seconda promessa. Cosa è successo da allora? Le domanda Sabel. Ha fondato un suo atelier nella Napoli ‘bene’. Il luogo di lavoro è stato operatore di trasformazione di status trasformandosi anch’esso: la donna anche questa volta non è in casa, tanto meno all’aperto, è ancora ‘sul posto di lavoro’, al chiuso, dove l’avevamo lasciata, ma questa volta si tratta del ‘suo posto di lavoro’. E degli spasimanti ricercati, invocati, grazie a una tv che si fa altoparlante, che può arrivare ovunque, «che ci dice?», le chiede Sabel. Ha ricevuto tanti messaggi, dice [fig. 4]. Ma è una cosa detta di passaggio, all’inizio. Per lei è importante aver realizzato i suoi sogni professionali. Gli orecchini che ha ora non costano più solo 100 lire. Ha messo in piedi una sartoria tutta sua. Ha lavorato in quell’industria fino a quando non è riuscita a mettere da parte qualcosa, allora aveva quindici anni, ora ne ha venticinque. Di sé stessa dice: «in me c’è stata una tale costanza, un’idea così fissa». Il suo atelier si trova in via Chiaia, nella zona più elegante della città, le fa notare Sabel: «E lo so – risponde lei – volevo fare una cosa ma farla bene, perché se volevo fare la sarta comune, sarei rimasta a Casalnuovo». La ripesa si stringe sui suoi orecchini, in un dettaglio: «questi sono orecchini che faccio io, costano fino a 10.000 lire» [fig. 5]. Al momento ha quattro impiegate e conta di averne in futuro una quarantina. Evidentemente di ‘spazio’ ce n’è.

La televisione, che ha per un attimo ambito a svolgere addirittura la funzione di agente matrimoniale, cede il passo a un’imprenditrice, a cui di ciò non sembra importare granché. E questa scommessa vinta ci piace di più. Serva o meno a dimostrare la tesi di un Sud Italia finalmente all’altezza di chissà quali aspettative.

Bibliografia

G. Bernagozzi, Il cinema «corto». Il documentario nella vita italiana dagli anni Quaranta agli anni Ottanta, Firenze, La casa Usher, 1979.

M. Federico, “La casa in Italia. Un’inchiesta sulla società”, in Il tempo, la Storia, il Mito. Il cinema di Liliana Cavani, a cura di Valentina d’Amico, Pisa, Ets, 2023.

D. Forgacs, Margini d’Italia. L’esclusione sociale dell’Italia dall’Unità a oggi, Bari, Laterza, 2015.

G. Genette, Soglie. I dintorni del testo, [1987], tr. it. Camilla Maria Cederna, Torino, Einaudi, 1989.

M. Palmieri, ‘Le due Italie. Il Sud come periferia nel documentario’, in S. Parigi, C. Uva e V. Zagarrio (a cura di), Cinema e identità italiana, Roma, RomatrePress, 2019, p. 311-320.

G. Robbiano, La sceneggiatura cinematografica, Roma, Carocci, 2000.

A. Sainati, ‘“Di sera a Roccamandolfi”: la televisione e la provincia italiana nel 1961’, Imago. Studi di cinema e media, 29, 2024 (in corso di pubblicazione).