Arianna Frattali: Parliamo del ritorno di Eugenio Barba dalla Danimarca nella sua terra d’origine, la Puglia, ed in particolare nel Salento degli anni Settanta seguito da un gruppo di attori dell’Odin, cercando di capire insieme il nesso che esiste fra l’esperienza italiana e il gruppo di spettacoli successivi, definiti da Eric Exe Cristoffersen ‘la camera aperta’.

Eugenio Barba: Tutta la longevità dei cinquantasei anni di vita dell’Odin Teatret dipende da alcuni fattori ed uno di questi è quello che io chiamo ‘terremoto’, cioè quella situazione che sconvolge le nostre abitudini di gruppo teatrale, la nostra routine, le nostre sicurezze, ponendoci in situazioni che non sappiamo dominare. Dopo il ‘primo terremoto’, nel 1966, quando ho deciso di lasciare la Norvegia per emigrare in Danimarca, il secondo è stato nel 1970, quando ho deciso di sciogliere l’ensemble dopo il grande successo di Ferai. Dei miei otto attori di allora ne rimasero solo tre, fra cui proprio Iben. Dopo Ferai, sempre negli anni Settanta, abbiamo allestito un nuovo spettacolo, La casa del padre e alla fine del 1973, dopo 322 rappresentazioni pubbliche, io iniziai a pensare a un nuovo spettacolo da creare in nuove condizioni, che non fossero quelle a cui eravamo abituati. Noi lavoravamo ad Hostelbro in una sala nera o bianca ed io ho deciso di creare tutt’altre condizioni per fare spettacolo: all’inizio pensavo all’Africa del nord, però erano anni di grande fervore politico e non avevo voglia di andare in paesi dove fossimo sospettati di fare ‘imperialismo culturale’. Allora ho pensato di tornare nelle mie terre di origine, ma non a Gallipoli, dove sono nato e cresciuto e che mi ha profondamente marcato nel mio modo di sentire la mia relazione con il mondo. Cercavamo dunque un posto e in quel momento è stata fondamentale l’Università di Lecce, dove c’era un giovane professore che si chiamava Nando Taviani con il quale esisteva un rapporto già dai tempi di Ferai; quando l’ho contattato lui si è messo alla ricerca di un luogo adatto insieme con i suoi studenti del gruppo Oistros, fondato insieme a Gino Santoro e Giuliano Carpani. La scelta è ricaduta su Carpignano perché era un piccolo paese abitato da mille/milleduecento persone, con un gran numero di emigrati al nord e all’estero e un giovane politico, che si chiamava Nino Calò, a garantire verso la popolazione locale la credibilità di questo gruppo di stranieri. Eravamo nel 1970, i tempi della Festa dell’Unità: una delle caratteristiche fondamentali era il rifiuto totale della tradizione; i figli dei contadini che avevano studiato all’Università erano diventati marxisti e tornavano al paese con i loro padri contadini che non volevano fare la rivoluzione.

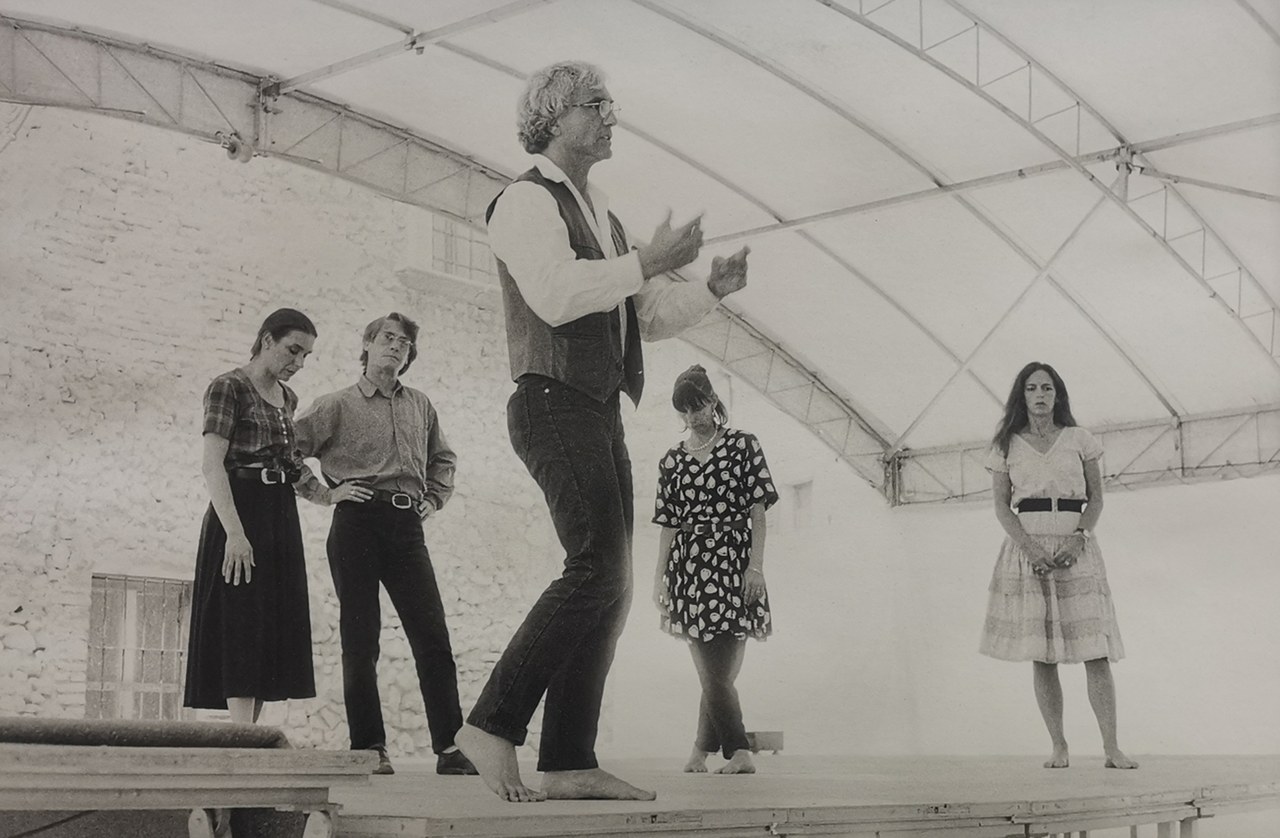

Noi arrivavamo dunque in questa situazione, non per fare attività, ma per preparare un nuovo spettacolo, quindi affittammo un locale a Carpignano per fare le nostre prove, con la consapevolezza, però, che questa attività avrebbe avuto comunque ripercussioni sull’ambiente. Per un paio di mesi abbiamo lavorato curandoci solo delle nostre prove, lasciando che fosse l’Oistros a fare animazione coi bambini, ma gli abitanti facevano domande, chiedendoci se facessimo spettacoli, dato che eravamo attori. Da qui nacque la domanda: chi è un attore quando non ha uno spettacolo? Ha un’identità? Ha una consistenza? La riflessione sull’identità si sviluppa su un duplice binario: una culturale (privata e storica) e una professionale. Alla fine ho deciso di mostrare questa identità attraverso il nostro training: il modo in cui l’attore si prepara a creare, cioè la fase della creatività in nuce, allo stato di potenzialità, ma anche di potenza. Per questo il training, gli esercizi, la preparazione significano prepararsi a essere presenti.

Iben Nagel Rasmussen: Forse è importante dire che questo era un periodo speciale, perché non si trattava di un allenamento normale come quello che avevamo svolto nelle fasi precedenti. Era un periodo in cui stavamo sperimentando nuovi modi di fare training. Se noi fossimo andati lì con i nostri tricot neri, come avevamo fatto in precedenza, saremmo stati poco in sintonia con i noi stessi di allora, perché era un periodo in cui ad Hostelbro avevamo iniziato a cucire da soli i nostri costumi, avevamo dipinto gli abiti, avevamo lavorato con strumenti musicali, con accessori, ricavando bandiere, nastri colorati, tamburi.

E. B.: Tutto questo apparteneva alla definizione di ‘terremoti’ della quale parlavo prima: lavorare fino ad un certo punto in un modo, e poi cambiare totalmente direzione. La svolta a Carpignano fu quando andammo a trovare i componenti di Oistros nella loro sede e portammo con noi gli strumenti musicali; non li trovammo e, non sapendo che fare, iniziammo a suonare e cantare. Arrivò poi Uccio, un camionista e cantore, che iniziò a cantare e ci scambiammo canzoni. Tutto questo ci ricordò l’esperienza di alcuni mesi prima in Sardegna, ad Orgosolo, dove noi avevamo fatto lo spettacolo gratuitamente. Gli anziani che avevano partecipato ci avevano detto di non aver capito niente, ma di aver ugualmente apprezzato. Questa fu una delle reazioni particolari dei nostri spettatori – ne potrei raccontare molte –, ma fu questa esperienza che ritornò nella mia mente quando anche a Carpignano gli attori si misero a cantare fuori della casa dell’Oistros ed iniziò a cantare anche Uccio.

Era dunque possibile fare questo scambio a livello di culture. Non avevo la minima idea di come farlo, ma uno dei miei attori pensò a uno spettacolo di clown; io non l’avevo mai fatto, ero solo molto interessato, per cui Ian, Odd e Iben da soli lo allestirono ed io ci lavorai su.

Non volevo farlo gratis e non volevo neanche prendere soldi perché a Carpignano la gente era molto povera. Cosa potevano dare che non fosse in denaro? Mi venne un’idea: chiedere un giornale. A quel tempo era difficilissimo trovare un giornale a Carpignano, per cui chiesi ai bambini di portarmi un giornale per assistere a uno spettacolo di clown nella scuola. Ancora una volta la popolazione di Carpignano si chiese quanto fossero bizzarri questi danesi: si erano trasferiti, andavano a fare il training nei campi, facevano strani esercizi nel cortile del palazzo ducale affittato, facevano gli attori ma non spettacoli, facevano infine spettacolo, ma volevano essere pagati con un giornale. Ebbi l’idea di far portare dai bambini i giornali in un posto abbandonato e iniziare con loro a creare animazione con la costruzione della cartapesta. Non avevo mai fatto animazione, ma pensavo potesse essere utile, un modo per trasformare il pagamento in compenso, cioè il giornale in qualcosa che mettesse in moto un processo di collaborazione, qualcosa di pratico. I bambini dopo lo spettacolo andavano dove adesso c’è la villa comunale (allora un campo vuoto) a lavorare con gli attori. A luglio però faceva troppo caldo e si sviluppò una tendenza all’assenteismo; fu un momento critico, perché noi attori soli, dopo il training, continuavamo ad andare al campo a lavorare. Lavoravamo fino alle 13:00, poi pausa fino alle 16:00 e poi riprendevamo, così verso le 18:30/19:00 iniziarono ad arrivare alcuni giovani. All’epoca il paese era diviso a livello politico, c’erano i socialisti, i comunisti, i democristiani e loro ci chiedevano a quale partito appartenessimo. Ci chiesero anche di fare lo spettacolo dei clown a Martano e a Castrignano De’ Greci e noi abbiamo accettato, ma a pagamento, anche non in denaro: volevamo scambiare lo spettacolo con canti e danze.

Nel film girato da Ludovica Ripa di Meana è ripreso a lungo un baratto a Martano dove erano solamente i vecchi a danzare e cantare perché i giovani non erano in grado di farlo. Così cominciò il baratto, molti ci invitavano per un primo atto e in cambio stava a loro organizzare il secondo. Noi eseguivamo Il libro delle danze, un montaggio di danze drammatiche e canti basati sul nostro allenamento, la popolazione dei vari paesi prescelti, in cambio, offriva piatti tradizionali, canzoni e persino giochi. Quando noi siamo partiti questa presenza aveva lasciato delle tracce: alcuni dei giovani l’hanno portata avanti con la Festa de lu mieru che è stata in realtà, per alcuni anni, l’incubatrice di tutte le sagre oggi conosciute.

A. F.: Se dovesse dare una sua definizione del concetto di ‘presenza’ riferito all’attore, quale sarebbe?

E. B.: Essere attore è un mestiere che consiste nel fare quello che tutti fanno nella vita (muoversi, raccontare, parlare, etc.), ma in una maniera potenziata, per catturare l’attenzione dello spettatore il più a lungo possibile. Come potenziare queste azioni in modo tale da stimolare i processi neuronali? Preparandosi. Per gli attori di teatro si tratta di creare un comportamento leggermente insolito, sia esso mimico o vocale, e tutto questo presuppone una preparazione.

A. F.: Parlando della preparazione, qual è il suo concetto di training e come cambia (se cambia) nel tempo?

E. B.: La parola training in inglese significa ‘apprendere’. Il training dell’attore corrisponde a una scuola teatrale. Dove nasce? Nei gruppi teatrali che sono una manifestazione particolare di una cultura giovanile che appare dopo il Sessantotto. L’Odin aveva iniziato nel 1964, quindi era un pioniere di tutto questo. Nasce come un gruppo dilettante, formato da attori rifiutati dalla scuola teatrale. Io non ho trovato lavoro perché non avevo un diploma o altre preparazioni in Norvegia, ed il primo problema era diventato acquisire conoscenze tecniche. L’Odin inizialmente era costituito da ragazzi senza esperienza (compreso me), che si sono inventati un modo di apprendere, e questo modo di apprendere è diventato un modello per tutte le generazioni successive. Il training significa dunque un periodo di apprendistato: gli attori dell’Odin sono stati educati da me ai ‘terremoti’ di cui parlavo, e hanno sempre avuto un tempo a loro disposizione che era indipendente dalle necessità della produzione, perché l’elemento di novità dell’Odin si concretizzava (e si concretizza) nell’invenzione di un nuovo sistema di produzione. Non esisteva prima la possibilità che un’entità teatrale facesse, allo stesso tempo, pedagogia, lavoro sullo spettacolo, animazione, addirittura nelle carceri o come teatro di strada. L’abbiamo fatto perché non avevamo un teatro e non avendolo ci siamo spostati nelle strade. Perché abbiamo usato le bandiere? Perché permettono di far vedere qualcosa che si muove. Perché i trampoli? Perché elevano l’attore e le persone lo possono vedere. Le modalità di interazione con il pubblico sono sempre nate dalle necessità.

A. F.: Quindi si dimostra che l’arte teatrale, essendo un mestiere a tutti gli effetti, è legata alla contingenza, alla necessità materiale, non tanto a delle teoriche che pre-esistono alla creazione sul palcoscenico.

E. B.: Totalmente d’accordo, perché se consideriamo i cinque continenti del teatro e la storia del teatro vista dall’angolazione delle soluzioni tecniche trovate dagli attori in tutto il pianeta, queste sono sempre le stesse: partono da contingenze materiali.

A. F.: Questo è molto importante perché alle volte si tende a procedere per astrattismi legati alle teoriche, invece, vedendo lavorare i grandi maestri si rileva una necessità cogente, che spinge a fare. A volte anche una mancanza, un limite che però è quello che porta a inventare qualcosa e questa invenzione non è una speculazione, ma una necessità dettata dalla ‘fame’ in senso astratto e materiale.

E. B.: Esatto, qui tu colpisci il chiodo sulla testa, come si dice. Come se tu avessi due polmoni. Uno è questo: esiste una forma di calcolo che si basa sull’esperienza, sulle conoscenze, che puoi immaginare e può avere effetto in quel determinato contesto e su quello spettatore. Dall’altro c’è un secondo polmone che è l’immaginazione, e lì rientrano tutte le poetiche, perché se un giovane o vecchio attore legge Artaud e si infiamma tutto questo dialoga con l’altro polmone. Noi non lavoriamo solo con le poetiche o, al contrario, solo con le contingenze. La capacità che ciascuno di noi ha di saper realizzare quella parte che ha a che vedere con l’immaginazione è evidente: sono le motivazioni, le ferite personali, la rabbia, l’ingenuità, il desiderio di essere accettati, l’esibizionismo. Tutti questi sono fattori importantissimi nella miscela creativa che costruisce una presenza sulla scena, una drammaturgia, una sequenza di avvenimenti che a livello di ritmo, sonorità, concetti o associazioni stimoli costantemente la percezione di spettatori con aspettative e vissuti diversi.

A. F.: Penso alle lamentele dovute a situazioni economiche difficili come in questa era post/durante Covid (perché non è ancora terminata), o a questioni relative al pubblico che non si appassiona più a teatro. Lamentarsi e basta della situazione non ha gran senso, perché proprio dalla crisi dovrebbe nascere una nuova spinta creativa, seppure nelle difficoltà, che lei stesso ha vissuto e raccontato. All’inizio è sempre difficile trovare i finanziamenti per una compagnia emergente e degli attori disponibili a rischiare.

E. B.: Ecco il grande equivoco: tutti aspettano di essere finanziati, ma la storia del teatro dimostra che il teatro nasce offrendo. Le sovvenzioni sono state inventate nei paesi di dittatura perché le prime sovvenzioni arrivavano dall’Unione Sovietica. Quando Grotowski lavorava in Polonia, nei quattro anni che sono stato là, ho sentito lamentele perché c’erano la censura e la polizia segreta e lo Stato interveniva sempre sul modo in cui poteva essere interpretato lo spettacolo, ma nessuno si è mai lamentato dei problemi economici, perché tutti avevano coperte le spese. I problemi economici erano al centro delle lamentele in Italia, dove tutti potevano dire quello che volevano e viaggiare all’estero, ma non avevano una lira. Il teatro devi farlo di tasca tua, nessuno ti chiama a fare teatro dicendo che è importante per la società. Devi farlo per tuoi motivi personali. Io ho avuto la fortuna di incontrare dei politici che mi hanno dato un po’ di soldi, ma non un teatro, una fattoria abbandonata, che io ho saputo trasformare in teatro e, ancora una volta, è lì che l’uso degli spazi teatrali nasce, non dall’originalità della scelta.

A. F.: Abbiamo parlato della questione dell’attore: training e presenza; quindi, volevo sapere da Iben come ha influito sulla sua ‘presenza’ in scena l’esperienza salentina.

I. N. R.: Il punto di partenza è stato sicuramente entrare in contatto con situazioni performative esterne, che non avevamo mai affrontato prima, poiché si era trattato principalmente di un lavoro ‘al chiuso’ dovuto al fatto che Eugenio era molto influenzato da Grotowski, il suo maestro. Ma quando abbiamo iniziato con La casa del padre da Dostoevskij, Eugenio ha sperimentato un nuovo linguaggio, più ‘colorato’, anche se a quel tempo c’era una grande mescolanza tra le scoperte degli attori e le idee di Eugenio stesso. Io avevo iniziato per esempio a fare un allenamento nuovo, avevo cominciato a tingere e colorare indumenti passando dal nero al variopinto, a tagliare e cucire nastri e bandiere. Proprio nel periodo in cui sperimentavamo queste nuove modalità rappresentative, siamo partiti per l’Italia. Arrivati a Carpignano facevamo gli allenamenti in esterna e attiravamo i curiosi, la gente si fermava e Eugenio pensava potesse essere materiale di training. Per noi scandinavi venire in Salento era un mondo diverso ed Eugenio voleva proteggere il suo ricordo infantile, imponendoci mille divieti: noi donne, per esempio, non siamo uscite per tutta la prima settimana, e dopo solo coperte con gonne lunghe. Il suo atteggiamento verso la popolazione era molto controllato, mentre ricordo che per noi era tutta una meraviglia. Il fatto di spostare la performance all’esterno è stato totalmente nuovo: fare il clown, fare il baratto, stare in mezzo alla gente, stare insieme, scambiare queste esperienze a Carpignano ha cambiato il nostro modo di fare teatro, spostandolo con decisione verso una forma più aperta.