L’affastellarsi di ricordi autobiografici puntella romanzi, testi drammaturgici, sceneggiature, autobiografie costruite da Ingmar Bergman, a volte alla stregua di composizioni narrative come in Lanterna magica,[1] altre di riflessione diretta del regista sulla genesi della propria produzione artistica come in Immagini,[2] e altre ancora di ricognizione aspra e dura sul dolore dell’esistere, come nel caso di Tre diari[3] scritto insieme alla moglie Ingrid von Rosen e alla figlia Maria al fine di elaborare il dramma della malattia e della scomparsa di Ingrid.

Senza alcuna ingenua volontà di rivelare una qualsivoglia verità esperienziale, la scrittura in Bergman, sia essa letteraria o filmica, risponde a una sorta di contagio tra percezioni modellate nel tempo e immaginazione. L’autobiografia nelle opere del regista non testimonia una fedeltà ad un genere ma, più profondamente, interroga processi creativi nelle loro potenzialità trasformative: luci, colori e suoni alimentano parola e composizione visiva. In diverse sue pellicole il processo creativo stesso si definisce a partire da un’immagine. Viene così generata una fitta tessitura che espone figure, luoghi e sentimenti alla manipolazione della costruzione artistica.

La presenza di ritratti fotografici partecipa in alcuni suoi film a tale pratica di incroci.[4] E in più casi la loro è una messa in scena autobiografica, contaminata da costruzioni fantasmatiche[5] che, a loro volta, modellano la scrittura di autobiografie e romanzi, Karin Ansikte (Il volto di Karin, 1984) e Trolösa (L’infedele, 2000), quest’ultimo scritto da Bergman e realizzato da Liv Ullmann, sono i film da me scelti per un confronto tra i due procedimenti.

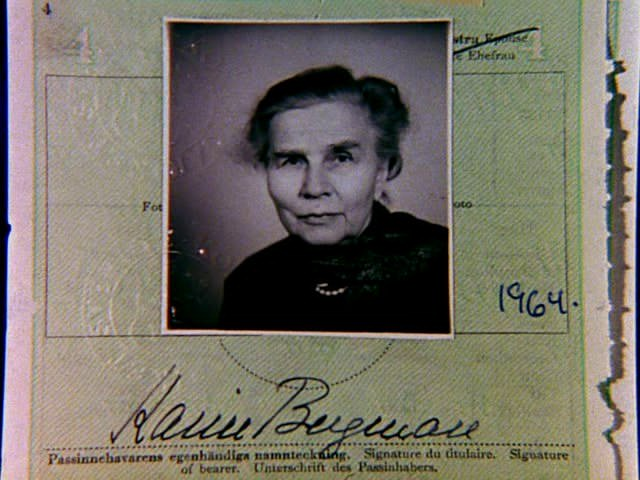

Il volto di Karin, breve film composto attraverso l’esposizione di ritratti fotografici che ripercorrono diverse tappe della vita della madre, Karin Åkerblom, dalla giovinezza sino agli ultimi mesi di vita, si conclude con la fotografia di lei impressa sulla carta di identità; foto scattata pochi mesi prima della sua fine e su cui lo sguardo di Bergman si sofferma più volte.

Un ampio ventaglio di fotografie di famiglia e il diario da lei scritto in segreto sono la fonte per la realizzazione del film-ritratto della madre. Nell’intimo mosaico privato costruito dal regista la macchina da presa esplora pieghe del volto di lei, dello sguardo, di sue posture e gesti. Sono scrutate anche le foto della famiglia di Karin e del marito Herik, con anche il padre e la madre di lui. «Gli Åkerblom erano una famiglia che amava fotografare: dopo la morte di mio padre ereditai un numero considerevole di album […]», racconta Bergman nella prefazione al suo romanzo Con le migliori intenzioni,[6] ispirato ai primi anni di vita coniugale dei genitori, istituendo all’inizio del testo letterario un rapporto stretto tra parola memoriale e immagine fotografica. E prosegue:

C’è indubbiamente una magia in quelle immagini, soprattutto se le si osserva con una buona lente d’ingrandimento; volti, volti, mani, posture, abiti, gioielli, volti, animali domestici, vedute, luci, volti, tendaggi, quadri, tappeti, fiori estivi, betulle, fiumi, pettinature, espressioni truci, seni in boccio, baffi imponenti, si potrebbe andare avanti all’infinito, perciò è meglio fermarsi. Ma soprattutto volti. Io entro in quelle immagini e vado a sfiorare le persone, quelle che ricordo e quelle di cui non so nulla. È quasi più divertente che guardare vecchi film muti che hanno perso i sottotitoli. Posso costruirmi trame di fantasia.[7]

Nel Volto di Karin ritroviamo l’affastellarsi di particolari e dettagli messi in luce dalle parole di Bergman. Il film è muto, alcune didascalie scandiscono in singoli momenti la trama visiva, con la cinepresa che a volte, mediante misurati movimenti di macchina, sembra sfiorare e accarezzare visi, mani, particolari delle vesti, oggetti, percorrendo linee tensive e rapporti tra figure che, abbiamo visto, il regista richiamerà pochi anni dopo nel suo romanzo. Il ritmo sonoro, scandito da note al pianoforte eseguite da Käbi Laretei,[8] accompagna l’esplorazione delle immagini, con soste momentanee che accentuano l’indagine sulla superficie dei volti increspata da microtensioni, da contorni mossi da impercettibili intensità espressive. Nella parte finale di questa preziosa creazione appare più volte il volto di Karin: impresso sulle molteplici superfici fotografiche, lo seguiamo attraverso lo scorrere degli anni. Bergman sembra percorrere e scrutare i battiti dell’esistere declinandoli in un movimento rianimato nel presente. Seguendo la lezione di Roland Barthes, il singolo ritratto testimonia la doppia fodera di realtà contingente e al contempo di passato: «è stato sicuramente, inconfutabilmente presente, e tuttavia è già differito».[9] Potremmo certo leggere in tale operazione il tentativo di colmare e dare cornice simbolica al senso di perdita, ma credo che il film vada anche oltre. Abbracciando un moto immersivo, aderente a una sorta di temporalità dell’après-coup, faglie della memoria di vite assenti generano un inedito andamento trasformativo.[10] «Un ritratto tocca, altrimenti è solo una foto d’identità, una foto segnaletica, non un’immagine» afferma Jean-Luc Nancy. E ancora, aggiunge il filosofo, «ogni immagine ha qualcosa del “ritratto”, non perché riproduca i tratti di una persona, ma perché trae […], estrae qualcosa, un’intimità, una forza e la getta in avanti».[11]

La cinepresa scorre sui corpi, sulle vesti, per soffermarsi in alcuni momenti su singoli dettagli, come una preziosa spilla, o su frammenti di documenti che segnano eventi simbolici nell’esistenza di Karin.

Per Antonio Costa in quest’opera «non ci sono solo i ricordi di una vita. È la vita stessa delle immagini il tema […] di questo piccolo film, e la relazione con il tempo, la morte, l’oblio».[12] E al pari che in altre sue pellicole anche in questa il lavoro sull’immagine investe la scrittura autobiografica. In Lanterna magica il regista rimaneggia materiali della memoria, ricomponendo frammenti, al fine di costruire un quadro in cui le tracce di singoli eventi non siano ancorabili a un tempo solidificato per sempre, piuttosto si facciano agenti di una spinta che consenta di rileggerli filtrati dal desiderio nel presente, che ne rintraccia trame e filigrane.

Nella sua autobiografia, Bergman evoca con queste parole le percezioni e gli affetti provati di fronte ai ritratti fotografici del volto di Karin Åkerblom:

Mi chino sulle fotografie dell’infanzia e studio il volto di mia madre con una lente d’ingrandimento, cerco di penetrare sentimenti ormai decomposti. Sì, l’amavo e lei è molto attraente sulla foto: i folti capelli neri con la scriminatura in mezzo ricadono sulla fronte larga e bassa, il dolce ovale del viso, la bocca amabilmente sensuale, lo sguardo caldo e schietto sotto le scure sopracciglia ben modellate, le mani piccole, forti.[13]

All’interno di Lanterna magica il complesso e doloroso legame del regista con la madre è tratteggiato nella prima parte[14] attraverso il racconto della sua fine: avvenuta in un giorno di poco successivo a un incontro tra i due, incontro che li aveva visti in un primo momento impegnati in un aspro confronto per poi alla fine giungere a una momentanea pacificazione. E l’autobiografia si chiude con un capitolo a lei dedicato, costruito con una forte impronta fantasmatica: il regista immagina di tornare nella canonica dove visse e di avere un intenso e profondo colloquio con Karin, stanca e affaticata. Il testo si conclude con un brano del diario della madre, traccia di ferite mai ricomposte, creando in tal modo un flusso tra le due scritture soggettive. Il capitolo richiama nello scheletro narrativo la novella Colloquio con la madre di Luigi Pirandello, inserita tra i Colloquii coi personaggi, in cui lo scrittore vede stagliarsi nell’oscurità della stanza l’ombra della madre, già morta, immagine fantasmatica custodita dall’oblio.

La narrazione di Bergman in Lanterna magica, inframezzata dalla ricostruzione intorno alla genesi del film con riflessioni e note sui particolari delle foto, favorisce, a mio parere, accostamenti con immagini, toni e colori di altre sue pellicole. La parola, la parola piena della scrittura che legge e analizza le foto, si trasfigura in altre immagini, che attraverso proprietà trasformative, come in un andamento metamorfico, abitano altre pellicole. Pensiamo ad esempio alla ricorrenza nei suoi film di personaggi femminili spesso accostati alla luce o a toni cromatici a lungo studiati.

Per la realizzazione di Sussurri e grida (1973) le sagome di quattro donne, con indosso abiti bianchi lunghi sino alle caviglie, immerse nella luce grigia di una camera dalle pareti rosse, ossessionano a lungo Bergman. Potremmo considerare tale fantasia una sorta di cellula generatrice che feconda il film.[15] La sequenza finale, traduzione per immagini delle pagine del diario di Agnes (Harriet Andersson), sembra vicina per assonanze cromatiche alla scena visiva che affolla la mente del regista. Le tre sorelle protagoniste del film, in compagnia della fedele Anna (Kari Sylwan), con eleganti vesti bianche e con ombrellini anch’essi candidi, passeggiano nel parco, come a comporre in un breve attimo di totale pacificazione un quadro del teatro di Anton Čechov. Tale composizione visiva può richiamare alla memoria, per consonanza tattile e cromatica, una delle foto della madre di Bergman in Il volto di Karin nella quale la giovane donna, in occasione del rito ufficiale della confermazione, indossa una camicetta bianca. Il regista in Lanterna magica descrive così l’attrazione visiva per questo ritratto selezionato tra le altre foto: «una camicetta bianca alla russa, riccamente ricamata, una ragazzina come quelle di Čechov, languida e misteriosa».[16] E ancora nota Bergman «Le mani della mamma, corte, robuste, le unghie tagliate, la pellicina mangiucchiata».[17]

L’insistenza con cui nel film la macchina da presa ritorna ripetutamente sulle mani di Karin ci trasporta alla potenza espressiva nel suo cinema di ricorrenti primi piani delle mani, là dove frequentemente i personaggi, imprigionati nella propria solitudine, non riescono a creare un contatto epidermico e tattile, se non, a volte, fugace e momentaneo. Emblematici tra altri per questo tema sono Sussurri e grida e Sarabanda. Nell’epilogo di quest’ultimo, all’interno di una sequenza particolarmente significativa sul piano espressivo, vediamo la protagonista, Marianne (Liv Ullmann), accarezzare con la mano il volto fisso e muto della figlia ormai assente, immersa in un suo mondo lontano. Ricoverata all’interno di una clinica psichiatrica, il corpo immobile della giovane risponde a quel gesto con un sussulto e gli occhi, precedentemente orientati verso il vuoto, sembrano per un istante animarsi. A quel cenno di istantaneo ‘risveglio’ anche lo sguardo di Marianne, prima immerso nel dolore, si illumina, replicando ora a quel minimo segno di apertura. Lei madre riesce per la prima volta a ‘sentire’ un contatto con quel corpo chiuso in se stesso. Il ricordo di quel momento per lei densamente abitato da una inattesa vibrazione è stato generato a partire dal ritratto fotografico di un altro personaggio, Anna, estratto da una moltitudine di foto sparse sul tavolo del suo studio. E dopo avere afferrato la foto, abbiamo scorto il volto ritratto di Anna per un attimo, come generato da un bagliore, stagliarsi all’interno dell’inquadratura. Subito dopo uno zoom ci avvicina al viso spaesato di Marianne che, stringendo in mano la foto di Anna, confessa di pensare insistentemente all’amore sempre manifestato da quella donna.

In Sarabanda Anna, non più in vita, è apparsa in scena unicamente sotto forma di ritratto fotografico, agendo all’interno della narrazione come una sorta di fantasma. Evocata più volte dai personaggi maschili viene ricordata quale figura rappresentativa di un’apertura verso un universo di possibilità che i singoli, chiusi in un isolamento difensivo, non sono riusciti ad attraversare. L’intimità portata in superficie di cui ci ha parlato Nancy, a proposito del ritratto, in questo epilogo, sembra slittare, ‘gettandosi in avanti’ da un volto all’altro, da quello fissato in foto di Anna a quello di Marianne, per giungere infine a trasmettere la possibilità per la protagonista di compiere un gesto carico di valore: «sentii, confessa, che stavo toccando mia figlia, la mia bambina».[18]

Ma torniamo a Il volto di Karin. Analizzando la fotografia che incornicia Karin e Herik il giorno del fidanzamento, le parole di Bergman in Lanterna magica ci fanno penetrare nelle pieghe, negli esili fili di rapporti chiamati a rivelare l’altra scena che si insinua nei ritratti:

[…] Il fidanzato è seduto vicino a un tavolo, ben pettinato ed elegante nel suo primo abito sacerdotale, sta leggendo un libro. Allo stesso tavolo siede la fidanzata, davanti a sé tiene la tovaglia che sta ricamando. È leggermente china in avanti e osserva la macchina fotografica, la luce piove dall’alto e mette in ombra gli occhi scuri e spalancati – due solitudini che non confinano l’una con l’altra.[19]

Ripercorrendo la breve e tagliente riflessione, volta a marcare la solitudine e la distanza tra i due, con cui si chiude il brano, il pensiero corre a Conversazioni Private (1996), lungometraggio ispirato ai diari della madre, scritto da Bergman e realizzato da Liv Ullmann.[20] Dalla fotografia e dalla scrittura privata dei Diari, pure in questo caso, sembra emanare un flusso generativo che porterà negli anni seguenti il regista a concepire un film che scava, al pari di un affilato coltello, nella carne di quell’incontro mancato.

Mi piace pensare che la forza espressiva del Volto di Karin risieda soprattutto nelle fughe verso una intensità fantasmatica che contamina anche la parola in Lanterna magica, trasfigurazione di un dialogo visitato da spettri. Frammenti della trama della propria esistenza vengono allora tradotti dall’artista in nuova forma, ovvero in un quadro ricco di passaggi animati da vibrazioni pulsionali. E al contempo è come se attraverso il mosaico di singole particelle visive che evocano accostamenti con procedimenti interni ad altre sue opere si potessero intravedere in questo breve film, nella filigrana materica dei ritratti della madre e di come essi sono percorsi dallo sguardo dell’autore, l’addensarsi di un processo mnestico concentrato sul proprio atto creativo. Ovvero dietro il tratto visibile del volto di Karin si può scorgere una costellazione condensante altre immagini, altre genealogie fantasmatiche, quadro o finestra sempre aperta, indefinita, mutevole perché modulata da una molteplice gamma di allusività ai processi stessi.

Non pare allora arbitrario l’accostamento con un film, molto differente per forma e durata, quale L’infedele (2000), scritto da Bergman, che ormai stanco, affida la regia a Liv Ullmann ma su sue precise indicazioni.

Il ritratto fotografico nell’opera di Bergman, si è detto, genera processi creativi. Alcune fotografie, nelle quali è impresso il volto dell’attrice di teatro Lena Endre, ispirano Bergman durante la stesura della sceneggiatura. In un primo momento egli ha difficoltà a stendere lo scheletro narrativo, forse per l’eccessiva vicinanza autobiografica agli eventi narrati (ripercorsi anche in un capitolo di Lanterna magica), ma, nel momento in cui individua in alcuni ritratti fotografici dell’attrice la figura che interpreterà Marianne (Lena Endre), l’inibizione iniziale scompare per far posto a una scrittura che in tempi rapidissimi prende forma.[21]

Nel film parola e immagine si intersecano in procedimenti compositivi complessi: una grande finestra divisa in singoli quadrati affacciata sul mare di Färo diventa lo schermo su cui si staglia, nell’immaginazione del protagonista, scrittore dall’allusivo cognome Bergman (Erland Josephson), il volto di Marianne, attrice teatrale. Attraverso la propria ‘sensibilità femminile’, la donna aiuta l’uomo a comporre un testo al cui interno prendono corpo porzioni della vita di Ingmar Bergman da lui già narrate in Lanterna Magica.

Si addensano passaggi tra forme diverse della parola, tra dimensioni temporali differenti: il passato memoriale ricostruito dalla protagonista, seguito nel suo scorrere narrativo, si trasforma in scrittura fissata dall’autore sulla pagina bianca; al contempo la ricostruzione di Marianne rimanda ancora al passato di Ingmar, già tradotto in parola nella sua autobiografia.

La traccia fantasmatica di lei è affidata alla sua voce fuori campo rivolta allo scrittore, primo segno della sua entrata nella diegesi filmica, traccia vocale che prende materialmente corpo solo dopo la sua richiesta che lui delinei i tratti che la caratterizzano. Al contempo la sua presenza è stata in qualche modo anticipata da un dettaglio (la bocca) di una fotografia custodita in un cassetto e coperta da alcune cartelline. Riconosciamo dal taglio della bocca il volto di Lena Endre: man mano che il dialogo con lo scrittore procede lei entra in scena per prendere posto in prossimità della grande finestra. Una volta inquadrata, lo scrittore riapre il cassetto, scruta e tocca di nuovo la foto di lei, la copre definitivamente per poi richiudere tutto. Ancora una volta da un dettaglio del ritratto fotografico si genera la possibilità del racconto.

Ultimo particolare legato alla presenza espressiva delle fotografie: nel corso della narrazione singoli ritratti fotografici puntellano la presenza dei personaggi che sfilano nella ricostruzione memoriale di Marianne.

L’effige fotografica di Lena Endre, che ha sbloccato il momento di stasi creativa di Ingmar Bergman, dà avvio a una narrazione filmica anche in questo caso nutrita da tratti fantasmatici: sia per le modalità della costruzione scenica, sia perché, nel corso del suo racconto, scopriremo che il personaggio da lei interpretato si è tolto la vita. Parole e gesti che alimentano la creazione del protagonista provengono quindi da uno spettro (anche in senso barthesiano),[22] frutto probabilmente del suo pensiero immaginativo. Scrittore trasfigurato nel film in una sorta di alter ego del regista-sceneggiatore, che in Lanterna Magica aveva tradotto in parole vicende simili a quelle narrate da Marianne e appartenute a brani della propria vita.

Il nodo di rimandi si propaga nelle creazioni di Bergman in scenari in cui regnano ombre fantasmatiche. Un universo estetico popolato da incontri che, attraverso differenti materiali, suscitano ricordi tessuti da figure generate dall’inconscio, imponendo alla memoria il movimento di un sempre nuovo inizio.

1 I. Bergman, Lanterna magica [1987], trad. it. di F. Ferrari, Milano, Garzanti, 1987.

2 I. Bergman, Immagini [1991], trad. it. di R. Pavese, Milano, Garzanti, 1992.

3 I. Bergman, Tre diari [2004], trad. it. di R. Zatti, Milano, Iperborea, 2008.

4 Sulla dimensione della soggettività al punto d’interazione tra parola e immagine, si veda L. Haverty Rugg, Self-projection and Still Photography in the Work of Ingmar Bergman, in M. Koskinen (a cura di), Ingmar Bergman revisited. Performance, Cinema and the Arts, London-New York, Wallflower Press, 2008, pp. 107-119.

5 Nel cinema di Bergman non di rado sono presenti spettri, ma pure il registro fantasmatico in altri casi concorre a impregnare il tessuto narrativo e visivo. Nella prospettiva lacaniana il fantasma è finestra-inquadratura, ovvero la scena nella quale per il soggetto si costruisce il campo della realtà. Al contempo è una sorta di schermo: una costruzione psichica volta a schermare, a fornire una cornice, a delimitare l’angoscia determinata dall’incontro con un reale inassimilabile.

6 I. Bergman, Con le migliori intenzioni [1991], trad. it. di C. Giorgetti Cima, Milano, Garzanti, 2001, p. 7.

7 Ibidem.

8 Allora moglie del regista che avevamo visto eseguire brani musicali al pianoforte in Fanny e Alexander (1982).

9 R. Barthes, La camera chiara [1980], trad. it. di R. Guidieri, Torino, Einaudi, 1980, p. 78.

10 Per i legami tra autobiografia e percorso memoriale in Il volto di Karin rimando al saggio di F. Pezzetti Tonion, ‘La messa in scena del ricordo. Fotografia e memoria in Il volto di Karin’, Fatamorgana, 15, settembre-dicembre 2011, pp. 211-215.

11 J.-L. Nancy, Tre saggi sull’immagine [2002], trad. it. di A. Moscati, Napoli, Cronopio, 2002, p. 35.

12 A. Costa, ‘Il cinema di Ingmar Bergman, Il volto, la scena, la parola’, in Id. (a cura di), Ingmar Bergman, Venezia, Marsilio, 2009, p. 8.

13 I. Bergman, Lanterna Magica, p. 8.

14 Ivi, p. 9.

15 Cfr. I. Bergman, Immagini, p. 71.

16 I. Bergman, Lanterna magica, p. 257.

17 Ibidem.

18 I. Bergman, Sarabanda [2003], trad. it. di R. Zatti, Milano, Iperborea, 2005, pp. 90-91.

19 I. Bergman, Lanterna magica, p. 257.

20 Nel medesimo anno, il 1996, Ingmar Bergman pubblica l’omonimo romanzo (I. Bergman, Conversazioni private [1996], trad. it. di L. Cangemi, Milano, Garzanti, 1999).

21 L’Infedele in forma di manoscritto viene inizialmente steso da Bergman adottando la narrazione in prima persona e in un secondo tempo trasformato, attraverso più fasi, in vera e propria sceneggiatura. La realizzazione cinematografica asciuga leggermente il testo. Per il particolare legame tra le fotografie di Lena Endre e le fasi di elaborazione della sceneggiatura rimando all’intervista S. Björkman (a cura di), ‘Ingmar Bergman, Liv et Lena’, Cahiers du cinéma, 551, novembre 2000.

22 «La fotografia trasforma il soggetto in oggetto e anzi, se è dato dire, in oggetto da museo» scrive Roland Barthes. E continua qualche riga dopo affermando che davanti all’obiettivo il soggetto rappresentato prova una micro-esperienza della morte: «io divento veramente spettro» (R. Barthes, La camera chiara, p. 15).