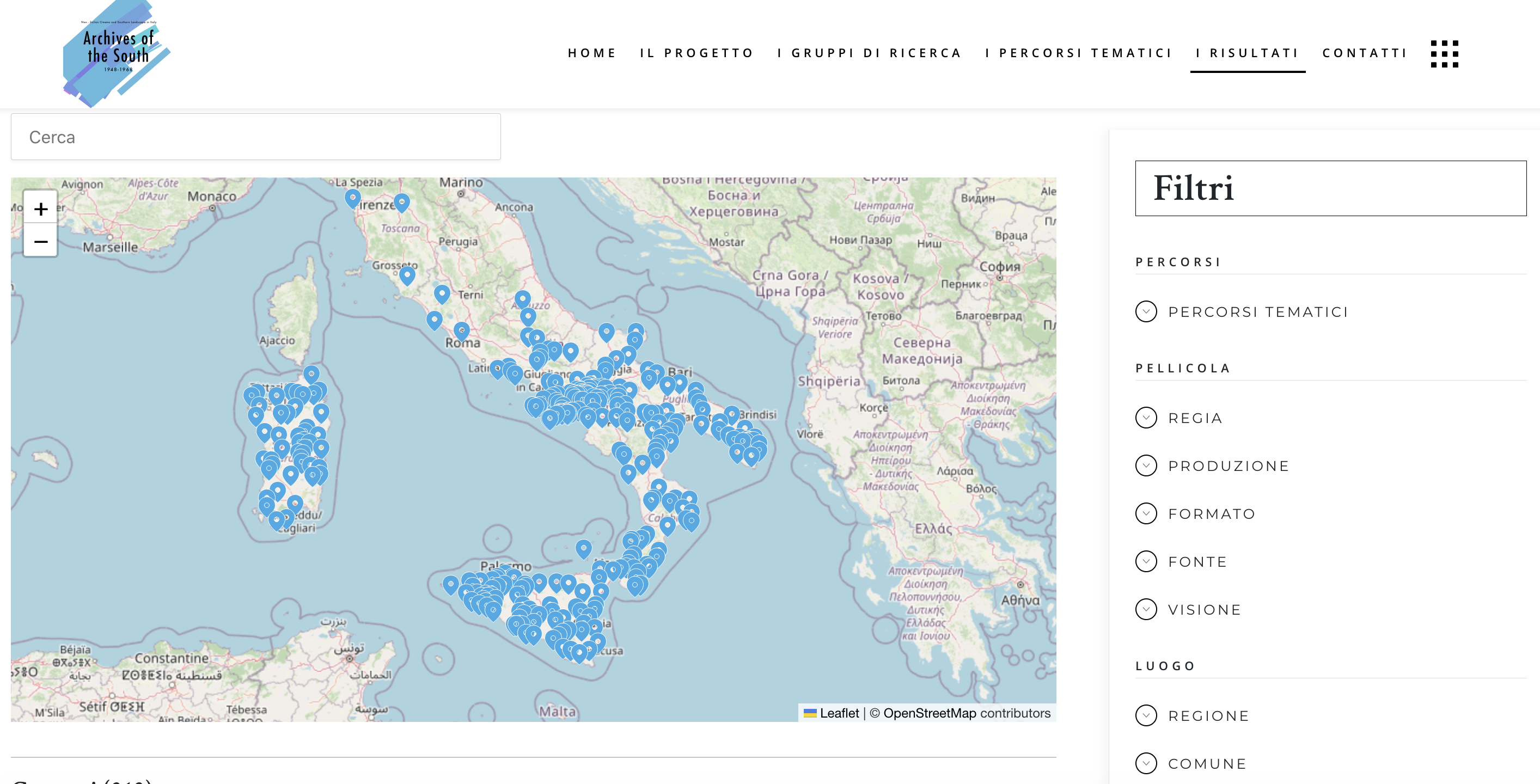

La Galleria che qui presentiamo è stata concepita nell’ambito delle attività di ricerca del PRIN 2017 Archives of the South. Non-fiction Cinema and Southern Landscape in Italy (1948-1968), condotto dalle Unità dell’Università della Calabria, di Catania, di Palermo e del Suor Orsola Benincasa. L’obiettivo-guida dell’intero progetto era tornare a considerare l’incidenza e le diverse forme della rappresentazione del ‘paesaggio meridiano’ (Cassano 1996) all’interno della produzione documentaristica italiana di un ventennio cruciale, sia dal punto di vista produttivo sia in riferimento all’affermarsi di esperienze e pratiche di visione che avrebbero portato a una nuova grammatica del reale. Tra il 1948 e il 1968, infatti, sorgono collaborazioni irripetibili tra antropologi, poeti, letterati, fotografi e registi, il cui esito è testimoniato da prodotti ibridi – si pensi a testi complessi come Stendalì - Suonano ancora (1960) di Cecilia Mangini e La taranta (1961) di Gianfranco Mingozzi – che sperimentano format via via diversi, superando la semplice etichetta del cinema d’inchiesta. Dentro questo calderone immaginifico, che abbraccia e mette in dialogo figure autoriali, linguaggi e tempi apparentemente incompatibili, trovano posto tantissimi nomi, capaci di generare traiettorie espressive di grande rilievo ma in parte ancora inesplorate. Carlo Levi, Ernesto De Martino, Pier Paolo Pasolini, Leonardo Sciascia, Vittorio De Seta, Luigi Di Gianni, Michele Gandin, Giuseppe Ferrara, Ugo Saitta, Francesco Alliata, Folco Quilici, Ferdinando Scianna, Annabella Rossi, Mario Cresci, Mario Gallo: questo elenco, ancora parziale, testimonia un fervore creativo peculiare e invita a ricostruire il profilo multiforme di un racconto che fonde insieme le sostanze del mito, del folclore, della memoria e dell’identità, e che intreccia i margini narrativi di un’esperienza di scrittura liminale, attraverso cui è la voce del paesaggio stesso a emergere, in un portentoso gioco di traduzioni continue tra il regime dell’immagine e quello della parola, la realtà e la finzione, il tempo e la Storia.

I ‘paesaggi di vita’ (Bertozzi 2002) da cui prende le mosse questo atlante in progress richiamano una geografia mossa, nella quale un Sud per lo più contadino tenta di muovere i primi passi verso una modernità possibile, lasciandosi ora abbagliare dalle insegne del boom economico, non senza cadere nelle astute trappole di un progresso a buon mercato, ora invece mantenendo fede alle proprie tradizioni, o arroccandosi perfino nell’ostinata difesa del mito della famiglia e dell’onore. Non mancano naturalmente le eccezioni, i varchi, i paradossi, e così la mappa disegnata dai contributi qui raccolti offre un significativo catalogo di occorrenze da cui trarre un primo, provvisorio bilancio della porosità di un territorio offerto, quasi senza sforzo, all’intelligenza critica e visiva di registi e fotografi. Per organizzare al meglio il perimetro di questa cartografia abbiamo distinto sei sezioni, da intendersi come suggerimenti di lettura, non come percorsi obbligati: non si tratta di tassonomie rigide, di binari a senso unico, ma semplicemente di soglie permeabili, da ‘smarginare’ e ricomporre senza vincoli troppo assertivi. La flessibilità di questi argini non è segno di indecisione o debolezza interpretativa: è la natura stessa delle opere a suggerire una struttura mobile, perché le tessere di questo mosaico si spostano e si sovrappongono per effetto del carattere ‘indisciplinato’ degli sguardi creativi che le hanno prodotte.

La prima sezione, Fede, superstizione, incanti, raccoglie al suo interno i contributi di Lucia Di Girolamo, Alessandro Di Costa e Samuel Antichi, rispettivamente dedicati al tema della ritualità nel cinema di Ugo Saitta, all’inquietudine metafisica della ricerca di Luigi Di Gianni e all’uso performativo della fotografia in alcuni testi di Michele Gandin. In tutti e tre i saggi emerge un tratto comune: l’attrito fra testimonianze (dirette o riattivate) e codificazione di uno stile di ripresa. Ognuno di questi registi si muove, infatti, di fronte al racconto di processi di devozione o di manufatti artistici verso un sempre più marcato principio autoriale, capace di trasformare i dati oggettivi in frammenti mitopoietici.

Per Di Girolamo, Saitta documenta «in che modo l’uomo sia riuscito a rendere contemporaneo l’orizzonte leggendario della più grande isola del Mediterraneo»; l’intreccio di paesaggi fisici e culturali contribuisce a definire un vero e proprio «rituale della narrazione», votato al riuso di schemi legati a miti, tradizioni e costumi millenari. L’esito di tali contaminazioni appare una sorta di «paesaggio di figure periodiche» necessario alla rappresentazione della progressiva transizione della Sicilia verso l’età moderna, passaggio delicato e per lo più frainteso, ma del quale rimangono sequenze decisive, che attendono ancora un’analisi compiuta.

Nel presentare alcuni cortometraggi metafisico-esistenziali di Di Gianni, opere in cui la pretesa neorealista evolve in direzione di rigorosi «paesaggi dell’anima», Di Costa sottolinea come la fascinazione verso l’espressionismo tedesco consenta all’autore di superare la visione storico-sociale di De Martino nei confronti delle pratiche magico-rituali del meridione per attingere a un «nuovo umanesimo», secondo cui la magia è una risposta al vuoto dell’esistenza e della morte.

Il cinema di Michele Gandin viene letto da Antichi alla luce di un modo peculiare di messa in forma del rito, reso possibile dal meccanismo di ‘rimediazione’ di immagini fisse. Grazie al movimento della macchina da presa le fotografie descrivono precise dinamiche narrative e restituiscono alle cerimonie ritratte profondità di sguardo e di racconto. Si tratta di una formula codificata a partire da una consapevolezza tecnica ed estetica molto puntuale, espressa in saggi e scritti che aiutano a cogliere la precisione del meccanismo diegetico.

La stagione del documentario italiano del secondo Dopoguerra conosce un vertice assoluto grazie alla lezione espressiva di Vittorio De Seta, a è dedicata la seconda sezione. I tre saggi di Alessia Cervini, Marco Benoît Carbone e Antioco Floris inquadrano la vocazione paesaggistica del regista secondo tre prospettive complementari – quella siciliana, calabra e sarda – a riprova delle linee di tensione e di torsione del suo cineocchio. Del resto Cervini sottolinea subito quanto certe opere del passato mostrino come si «costruiscono – e non solo si rispecchiano – forme specifiche di vita e ambienti che esistono grazie all’intervento di uno strumento come il cinema, che tecnicamente li disvela, li porta alla luce».

Nella sua analisi Cervini coglie, all’interno della produzione desetiana, una tendenza ecologica ante litteram, in grado di anticipare alcune delle questioni più urgenti legate all’Antropocene. In particolare i corti del regista, oltre che attestare la sparizione del mondo contadino e la progressiva cancellazione di certi mestieri antichi, documentano l’osmosi uomo-animali-ambiente con una prevalenza verso l’osservazione della metamorfosi degli elementi naturali, giungendo fino a una sorta di «deantropomorfizzazione» dell’obiettivo cinematografico. La rilettura dei film di De Seta in ottica ecocritica serve pertanto a rilanciare la sua visione ‘performativa’ del paesaggio, il rapporto di interdipendenza e reciprocità fra esseri, spazi e gesti, e accanto a questo la concreta assunzione di una prospettiva attiva di «salvaguardia ambientale».

Benoît Carbone propone un’attenta messa a fuoco del film I dimenticati (1959), dedicato alla rappresentazione dei riti di comunità del paese calabro Alessandria del Carretto. Si tratta di un’opera solo apparentemente ‘decentrata’, rispetto al fulgore dei corti siciliani, nella quale il regista «ci presenta un paesaggio che è al contempo pre-culturale e antropico, selvatico e domesticato». La centralità del dispositivo festivo innesca una serie di dinamiche interne per cui la posta in gioco del rito non è «solo il suo contenuto simbolico, vale a dire l’affermazione dell’umano sul mondo naturale, ma la vita che mette in scena, la struttura sociale che lo produce».

Floris individua le linee di conflitto nella relazione uomo-paesaggio in Banditi a Orgosolo (1961), film manifesto dello stile espressivo di De Seta e del suo sguardo sulla Barbagia. Il destino dei due protagonisti, i fratelli Michele e Peppeddu, viene riletto a partire dal peso dei loro corpi immersi fra le montagne, in considerazione degli effetti delle forze che l’ambiente esercita su di loro, secondo la lezione di Deleuze. Combinando apporti teorici diversi (da Deleuze a Clément, da Carpitella a Bernardi), Floris mostra come «il paesaggio, da semplice luogo in cui si svolgono le vicende, diventi elemento determinante nella narrazione evidenziando che dietro la vita quotidiana c’è sempre il mito».

La terza (Il segno del fuoco) e la quarta sezione (La sorpresa dell’acqua) sviluppano considerazioni analoghe intorno alla dimensione materica del paesaggio, alla dialettica tra elementi sensibili e identità culturali, cruciale per una rilettura del Sud attraverso l’estetica documentaria. La lezione di Epstein, indagata da Chiara Tognolotti e Laura Vichi in riferimento a La Montagne infidèle (1923), dà avvio al percorso recuperando le ‘impressioni’ vivide del regista-teorico di fronte allo spettacolo del vulcano. Le immagini del film del 1923 recuperato dalla Filmoteca de Catalunya incarnano lo spirito e la tensione del saggio epsteiniano, consentendo di (ri)elaborare una teoria del paesaggio in sette voci, una sorta di sinfonia del fuoco che si offre come una danza.

Simona Busni lavora, invece, sui climatescapes (meridiani e non) di Antonioni, ritagliandosi lo spazio per un esperimento critico che conduce all’‘ingrandimento’ di dettagli legati alle forme (i)coniche del cinema del regista. Le traiettorie di questo serissimo divertissement consentono di approfondire il rapporto del regista ferrarese con la natura e in particolare con il fuoco, da ricondurre principalmente «alla presenza del vulcano – come ideale ultimo baluardo sacro di scomposizione – o, in alternativa, alle apparizioni di alcuni suoi riconoscibili simulacri».

Giacomo Tagliani introduce un tassello importante di una possibile (e necessaria) storia della materialità elementale del paesaggio italiano: la sua analisi descrive, infatti, l’avvento del ‘fuoco’ industriale e degli idrocarburi attraverso una composita antologia di opere filmiche, dedicate alla rappresentazione della «nuova epopea energetica». Pur nella diversità di poetiche visive, e di condizioni produttive, emerge dal discorso di Tagliani un tratto unificante, «l’inconfondibile icona del paesaggio della modernizzazione italiana: la ciminiera ardente che si staglia nel cielo azzurro interrompendo con la sua verticalità il tradizionale andamento orizzontale dello sguardo che abbraccia il territorio».

La dimensione prometeica del fuoco viene controbilanciata dall’essenza primordiale dell’acqua, sostanza simbolicamente vitale, fluida, proteiforme. I due saggi di Massimiliano Gaudiosi e Simona Arillotta esplorano un doppio asse legato alla ‘cultura del mare’: l’esercizio della pesca come mestiere e l’esplorazione dei fondali come sfida al regime stesso delle immagini. Gaudiosi si sofferma sui documentari di De Seta dedicati ai pescatori siciliani, un unicum per potenza e nitore rispetto a una produzione media, piuttosto stereotipata, che inquadra esclusivamente il folklore turistico del mare e delle sue tradizioni. De Seta, al contrario, sviluppa «il racconto attorno a un tempo non umano che scandisce l’esistenza dei pescatori, rispettosi conoscitori della ‘grammatica dell’acqua’; un tempo che è contemporaneamente quello del pesce spada e quello del cinema».

Il «‘cine-occhio’ anfibio» è il punto di partenza della lettura filmologica e filosofica che Arillotta conduce intorno alla pioneristica esperienza subacquea della Panaria Film. Lo slancio visionario del principe Francesco Alliata e dei suoi sodali si traduce in un’invenzione straordinaria, capace di ribaltare il punto di vista sul paesaggio meridiano, di scoprire le bellezze dei fondali marini, stabilendo un principio inedito di reciprocità fra media e natura. In questo modo appare più stretto il nesso tra le forme dell’ambiente e la materialità dell’immagine.

La quinta sezione, Interno/esterno, pubblico/privato: sguardi obliqui, non abbandona la prospettiva naturalistica ma ne muta il punto di osservazione, concentrandosi sulla relazione fra ambiente e dimensione sociale. I quattro contributi qui raccolti, rispettivamente di Milo Adami, Enrico Riccobene, Caterina Martino e Nausica Tucci, esplorano diversi formati cine-fotografici restituendo tutta la complessità e la ricchezza di pratiche espressive legate ai ‘paesaggi di vita’. Adami e Riccobene propongono una lettura incrociata di alcuni documenti contenuti nella serie Sguardi del Sud, promossa dall’unità di Catania in collaborazione con la Fondazione Home Movies di Bologna. In particolare Adami insiste sulle peculiarità del cinema di famiglia, un dispositivo che nel tempo ha permesso di produrre e conservare un bacino di «storie mute» che oggi, grazie all’azione di digitalizzazione e preservazione della Fondazione, possono essere riattivate. I frammenti di memoria privata sedimentati nei fondi cinematografici consentono infatti di ricostruire il perimetro di una Storia collettiva plurale, indispensabile per guardare al Novecento con nuove consapevolezze e un più minuto sguardo su riti e pratiche sociali, ovvero su quell’insieme di «forme simboliche» su cui si costruisce l’identità di luoghi e comunità antropiche.

In questa stessa direzione si muove Riccobene, pronto a rintracciare sulla scorta di Barthes i diversi livelli del cinema amatoriale (storico, mediale, privato/personale), a partire da una serie di immagini ricorrenti. Automobili, riti contadini, antichi santuari: sono questi i primi indici della collezione Sguardi del Sud, sequenze di un’epopea nascosta che torna alla luce e suggerisce nuove retoriche sociali. La nostalgia di molti filmati di ‘ritorno a casa’ implica infatti un’attenzione diversa per queste pratiche di visione dal basso, per nulla scontate, anzi cariche di ‘croste’ di un tempo ancora da scoprire.

Martino presenta alcuni aspetti del lavoro fotografico di Mario Cresci sul paesaggio lucano tra la fine degli anni Sessanta e gli anni Ottanta, incrociando due tipi di sguardi: quello dell’outsider e dell’insider. Le campagne fotografiche di Cresci risentono dello spirito del Politecnico e coinvolgono in modo partecipato la comunità del luogo, del resto lo scopo dell’impresa era «orientare il rapporto fra gli uomini e il territorio […], interpretare e conoscere la realtà di una comunità per capire le direzioni del suo sviluppo e le attese dei suoi cittadini, e dare a queste tendenze i mezzi per realizzarsi» (Il Politecnico 1967). A partire da queste premesse, Martino ricostruisce le linee di tensione dei progetti fotografici di Cresci e sottolinea come il suo sguardo sfugga «a qualsiasi documentazione pietistica (il Sud bisognoso e sottosviluppato) o monumentale (tipicamente italiana, si pensi ai Fratelli Alinari) aprendosi a narrazione, sperimentazione, arte e scienze umane».

Tucci chiude la sezione con un approfondimento sulla dimensione intima del paesaggio calabrese di Mario Gallo in riferimento a un ‘trittico sentimentale’. Gallo in questo mini ciclo parte da un intento di denuncia, «dal voler raccontare le condizioni di miseria, sfruttamento e disoccupazione della Calabria degli anni Cinquanta-Sessanta», ma finisce poi per sublimare quell’esperienza restituendo di quell’ambiente «un’immagine poetica», fatta soprattutto da incontri d’amore.

La sesta sezione, Paesaggi femminili, si muove sulla soglia di una dimensione visuale specifica, attraversata dal risalto della condizione della donna, non più soggetto marginale, fuori campo, ma motore di investimenti culturali e simbolici di grande pregnanza. I contributi di Martina Federico, Giancarlo Felice e Giovanna Santaera trovano tre diverse occasioni per rilanciare l’agency femminile nel contesto del paesaggio meridiano del secondo Dopoguerra, disegnando così un diagramma ancora provvisorio ma di sicura presa.

Federico si interroga sugli elementi di significazione messi in atto nella serie televisiva in forma di inchiesta Viaggio nel Sud del 1958 e nel ‘sequel’ Ritorno nel Sud di dieci anni dopo. Al centro del suo sguardo c’è la metamorfosi di una ragazza che da impiegata in un piccolo atelier di orecchini diviene imprenditrice, riuscendo a guadagnarsi un posto negli ingranaggi della nascente industria italiana. L’autrice suggerisce un approccio che tenga conto in modo dialettico dell’apporto di elementi non ‘paratestuali’ ma di ‘prefigurazione’ e ‘provocazione’, come quelli della sigla. L’attenzione alle modalità di ripresa delle interviste coglie, invece, la relazione ‘teatrale’ che intercorre tra lo ‘spazio’ reale e quello narrativo e simbolico delle donne.

Felice si sofferma sull’escursione ‘femminista’ dell’indagine antropologica di Annabella Rossi, a partire dalla documentazione fotografica custodita presso l’archivio storico del Museo delle Civiltà di Roma. La sua analisi incrocia referenze visuali e fonti ‘letterarie’ (stralci e studi della stessa Rossi), giungendo a costruire una sorta di ‘atlante’, in chiave warburghiana, capace di restituire le diverse occorrenze mitografiche delle donne riprese dalla ricercatrice. L’effetto delle tavole richiama un’«estetica vernacolare», secondo la quale le figure mettono in scena la loro disposizione rituale, esibendo corpi, volti, gesti che appartengono a una grammatica solo apparentemente codificata: in ogni posa, infatti, sembra possibile intravedere un punctum, una piega, da cui scaturisce tutta l’ambiguità e la potenza di donne senza tempo.

L’esistenza di ‘paesaggi femminili’ nel cinema meridiano si sostanzia di questioni quotidiane, sociali e politiche che si riflettono nei format adottati e nelle relazioni fra persone-personaggi/e e ambienti. Questo aspetto emerge in modo molto netto nelle riflessioni di Santaera, che si occupa di un corpus variegato di opere che tematizzano la condizione e le pratiche lavorative delle donne. Anche Santaera ricorre al ‘sistema delle tavole’ per rendere più esplicito il livello di comparazione delle «grammatiche alternative» in atto nei documentari presi in esame; è possibile così analizzare in dettaglio la ciclicità quotidiana dei racconti, l’impatto sul territorio del lavoro delle protagoniste e il loro percorso di affermazione all’interno di un predominante sistema patriarcale.

Bibliografia

M. Bertozzi, ‘L’occhio e la maceria. Dieci anni di cinema documentario italiano (1945-1955)’, Il nuovo spettatore, 2002, pp. 11-32.

F. Cassano, Il pensiero meridiano, Roma-Bari, Laterza, 1996.

R. De Gaetano, D. Dottorini, N. Tucci, Il paesaggio degli autori. Cinema e immaginario meridiano, Cosenza, Pellegrini, 2023.

M. Federico, A. Sainati, Le vie del sud. Transiti e confini nel cinema meridiano, Pisa, ETS, 2023.

F. Giordano, Paesaggi meridiani. Luoghi, spazi, territori del sud nel cinema italiano (1987-2004), Milano-Udine, Mimesis, 2020.

Il Politecnico, Quaderno del Piano, a cura del gruppo di elaborazione del Piano Regolatore Generale (Mario Cresci, Aldo Musacchio, Ferruccio Orioli e Raffaele Panella), Tricarico, 1967.