1. Introduzione

Ma io? Io? Io? Io?

Io sono

due volte io.

Questo infelice corpo doppio

la mia disgrazia

è il mio ornamento. Ora.[1]

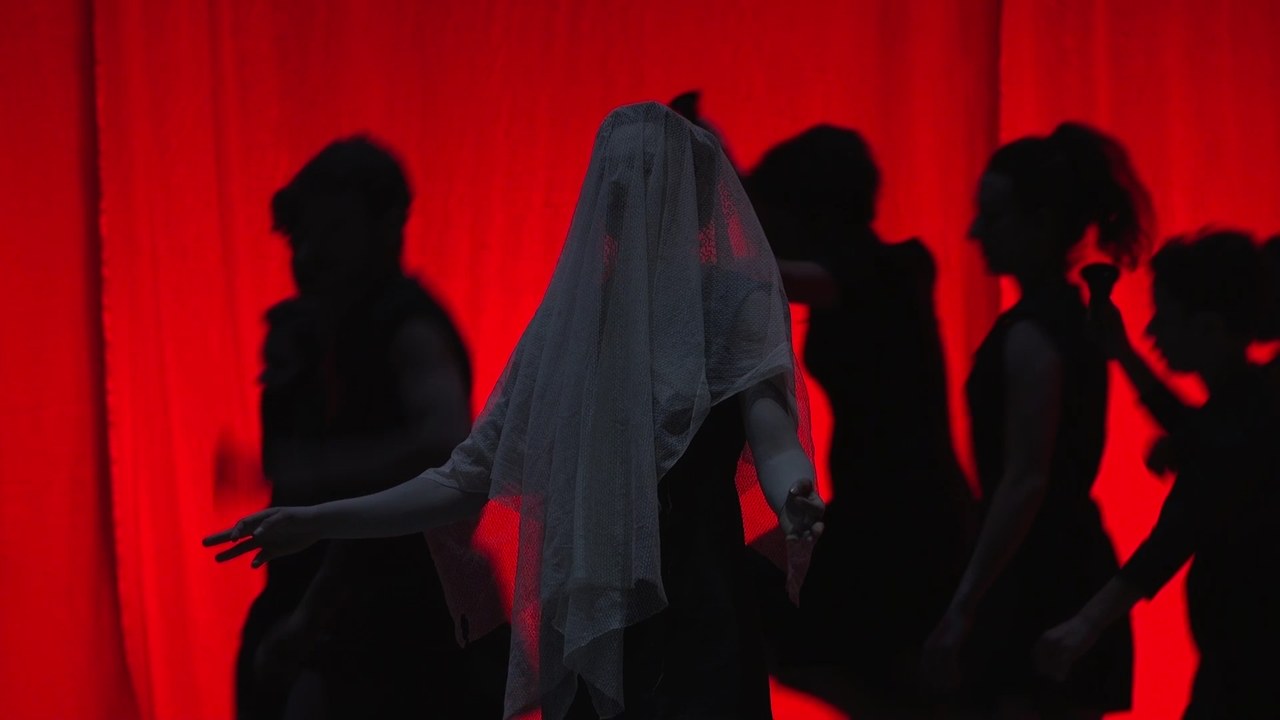

Sono i versi di A chi esita, la terza parte di Paesaggio con fratello rotto, trilogia del 2005 firmata Teatro Valdoca; a pronunciarli, al centro del palco, un attore e un’attrice legati in un unico vestito di scena, simbolo di una figura insieme doppia e spezzata. L’immagine funziona bene anche se pensata come manifesto della compagnia, nota per la doppiezza che la caratterizza: il mondo plastico e pittorico della scena, diretto da Cesare Ronconi, e quello verbale (poi sonoro) dei testi poetici di Mariangela Gualtieri, autonomi nella collana einaudiana ma nati per e sul palco.

Molta letteratura critica[2] si è soffermata a lungo su questa spaccatura, che da sempre risulta fertile, ha indagato gli scarti e le potenzialità dell’incontro tra versi e scena, il sofferto passaggio dal silenzio degli esordi alla ‘parola Valdoca’, le tensioni e le sintonie possibili tra corpo e testo. Emanuela Dallagiovanna ha parlato in tal proposito di una «parola incarnata», e quindi della composizione degli spettacoli come di uno «scontro amoroso»,[3] suggerendo che la parola di questo teatro nasca combattendo con la scena e gli attori una guerra innamorata senza tregua, quella che alla fine, proprio esibendo le ferite che procura, garantisce ai lavori un carattere unitario.

È alla luce dei precedenti studi, e al loro fianco, che vogliamo pensare l’indiscussa unità di questi spettacoli come punto di partenza per nuove indagini, tentando una riflessione che proceda per riconoscimenti, somiglianze, e che rintracci una stessa logica a guida di tutte le autorialità gravitanti intorno al gruppo. Questa intuizione nasce nell’occasione per cui, osservando quelli che sono i segni materiali del suo teatro, emerge con forza qualcosa di ‘terzo’ nelle dinamiche spettacolo-attore, attore-regista, spettacolo-spettatori: tali relazioni sembrano seguire le ragioni e i principi della poesia. La centralità del silenzio, i valori di premonizione e conoscenza del sé conferiti alla pratica scenica, la rete di possibili significati e significanti che si tesse a partire da richiami e ascolti interiori, sono motivi percorsi da molti teatri che nel caso Valdoca segnano invece un preciso marchio d’azione.

Era di Marco De Marinis l’idea che in Mariangela Gualtieri l’essere poeta fosse primario rispetto all’essere drammaturga e attrice.[4] Lo studioso non voleva insistere su una gerarchia tra ruoli, ma suggerire la poesia come elemento fondante della scelta teatrale dell’autrice, riferendosi con stupore soprattutto a quando, con Lo spazio della quiete (1983) e Le radici dell’amore (1984), «faceva poesia anche quando creava con Cesare Ronconi spettacoli privi di parole».[5] Sulla stessa scia allora vogliamo chiederci qui se la compagnia tutta, ovvero, oltre ai due fondatori, quell’insieme di artisti che negli anni hanno transitato e abitato la casa Valdoca lasciando impronte e venendo a propria volta ‘marchiati’ (da Gabriella Rusticali a Muna Mussie, da Danio Manfredini a Chiara Bersani, da Silvia Calderoni e Leonardo Delogu a Elena Griggio e Silvia Curreli), sia stata influenzata e condizionata dal territorio poetico non unicamente in ragione della presenza di una sua rappresentante attiva che ne scrive i testi. Crediamo che parlare di teatro di poesia per questo gruppo non abbia a che fare neppure con una generale estetica, che pur ne caratterizza gli spettacoli, ma che si tratti piuttosto di tutta una serie di ideali e presupposti non semplicemente ricorrenti, ma strutturali, di immagini veicolate e logiche di insegnamento che determinano le intenzioni e le pratiche di lavoro.

Immaginare così l’apriori di questo teatro impone necessariamente, almeno in un primo momento, la rottura del legame della poesia con la parola scritta, ed è Gualtieri ad aprire il ponte per la nostra analisi più estesa:

Che succede alla parola, in questo percorso? Come dalla pagina va a sistemarsi nel moto ondoso della scena? Come si fa largo? È forse il sottile gioco fra i due emisferi: la parola in quanto significato muove il sinistro, ma in quanto suono e verticalità poetica, forse riguarda il destro. Ma i due emisferi possono lavorare insieme? Non è forse solo nel destro che risiedono quelle che Julian Jaynes chiama “voci allucinatorie” e che pare siano rimaste attive solo negli schizofrenici e nei poeti?[6]

Il risultato del sottile gioco tra i due emisferi sarebbe certo evidente e ben riuscito se volessimo cadere nella comune trappola di pensare il testo come appartenente alla sola sfera del significato e la scena a quella del suono. Sappiamo che i versi di Gualtieri, mai solo tessuto drammaturgico, determinano i lavori Valdoca sia da un punto di vista strettamente fonico-ritmico, essendo composti in comunione con le prove, sia da uno più generalmente registico-compositivo; sappiamo che nello stesso tempo però, dalla scena sono condizionati, e più che dall’andamento della penna sembrano guidati da quello della saliva e del respiro. L’intuizione della drammaturga però ci costringe invece a uno squilibrio rispetto alla polarità genericamente proposta, e spostando l’interesse immagina la possibilità che la poesia, pur essendo testo dotato di significato, sia devota all’altro emisfero, il destro, l’unico che permette al poeta l’ascolto di «voci allucinatorie».

Ci sembra utile provare a ripercorrere allora, a grandi linee, i caratteri più generali del dire lirico, indagandolo come esperienza strettamente percettiva e legata al sentire, e successivamente tentare di individuare le tracce raccolte all’interno delle varie stanze dell’officina Valdoca. Le pagine che seguono saranno una prima ricognizione in questa direzione, utile se non altro a sottolineare più esplicitamente, corredandola di riflessioni e sostegni teorici, un’unità già chiara nell’evidenza degli spettacoli.

2. Poesia e poeti: coordinate per un ascolto teso

La breve mappatura che proponiamo riguardo il dire lirico sarà volutamente circoscritta ad alcune sue zone specifiche, in particolar modo quelle vicine al Teatro Valdoca. La parola poetica cui facciamo riferimento è carne: sia nel piacere fisico del suo suono, quando la si pronuncia e ascolta nel margine di una comunità, sia nello stretto rapporto che essa instaura con una vocazione, un richiamo, e quindi con un altro tipo di ascolto, quello interiore.

Se oggi pensare alla sua veste performativa significa far riferimento a un moderno ecosistema di intermedialità e ibridazione, è noto che anticamente la produzione di versi era parte integrante di numerose forme rituali. Volta ad accrescere in potenza quel momento in cui il singolo poteva riconoscersi come parte di una communitas e insieme di un ordine cosmico, la poesia era un sigillo tra il tempo umano e il tempo divino, tra il singolare e l’universale. Un dettaglio non di poco conto questo, che si situa alla radice del rapporto verticale che essa intrattiene con la realtà: non di semplice rappresentazione ma di svelamento, non volta a comunicare il visibile, bensì a rendere visibile. La poesia è sempre stata parola-azione, e in quanto tale – pur nella sua forma scritta – nasconde la costante richiesta di essere detta, qui però non vogliamo riferirci all’efficacia delle figure di suono se pronunciate, ma a una necessità specifica e più interna a tutta la poesia, ovvero quella di un corpo da abitare, e insieme di un ritorno, di un uditorio, uno spazio acustico in cui essere agita: la poesia chiede di essere detta, ma soprattutto di essere ascoltata.

Non sono poche le riflessioni riguardanti la percezione uditiva che hanno significativamente incrinato il solido primato della vista[7] e che quindi possono esserci utili nel considerare la poesia sotto un punto di vista diverso rispetto a quello dell’immagine/senso. È proprio pensando alle possibilità di scomposizione e ricomposizione tipiche del mondo fonico e sonoro che il filosofo Jean-Luc Nancy, nel suo A l’ecoute,[8] spingeva per una rottura del legame tra dimensione acustica e significato, e insisteva sulla capacità del canale aurale di aprire tutto il corpo al senso. Un discorso che evidentemente imbocca la strada dell’ontologia, ma che è utile perché non ci suggerisce solo una diversa esperienza dell’udire, ma una diversa esperienza dell’essere al mondo. Si tratta della possibilità di avere una visione che passi attraverso il corpo senza dover prima sostare nel pensiero, la stessa cui ci sembra essere necessario dare rilevanza all’interno di un discorso che metta al centro poesia e poeti, in vista poi di accedere al teatro.

Facendo perno sulle intuizioni di Nancy, potremmo intanto avvicinare suono e poesia non solo riferendoci alla lettura ad alta voce o alla presenza di un corredo sonoro interno alla scrittura, ma anche nei termini di una simile tensione verso il marginale e verso la ciclicità di un ‘costante rinvio’. Con più chiarezza: come il suono, la poesia non ha un incedere che è solo rettilineo, per concordanze di significati disposte di seguito, ma è caratterizzata da un continuo infrangersi nel vuoto, sporgersi e tornare indietro, ripetersi e ramificarsi. Pensiamo a quanto spesso i versi ci sembrino iridescenti nel momento in cui incontriamo rinvii, ritornelli, ma soprattutto a quanto la poesia ci sembri più viva in punta di verso, al limite di quella che pare una spaccatura, nella tensione che ci rimanda ‘a capo’. Milo De Angelis, poeta amico della Valdoca, voleva pensare così all’andatura tipicamente ‘spezzata’ della poesia:

Un andare a capo ancora più lontano dal senso […], che fosse innalzabile da una specie di dettatura, la quale imponeva di spezzare una frase senza spiegazioni e di amare questa spaccatura in una visione totale della poesia.[9]

Con questo riferimento alla ‘dettatura’ di nuovo la poesia entra in contatto con una sorta di dimensione aurale, per cui chi la compone obbedisce a un «udito ineccepibile». È una lunga tradizione quella che vuole il poeta dotato di un ‘sentire’ più spiccato, simile a quello del bambino, dell’oracolo o del mistico, chi dunque è potenzialmente dotato di parola ma vicino a un precedente non propriamente linguistico. Nelle pagine dello Ione,[10] per bocca di Socrate, già Platone argomentava a tal proposito immaginando il poeta pervaso da una forza che nel momento della composizione lo rende una cavità vuota, risonante, in attesa del dettato della divinità.

Non è nostra intenzione fare di tutta l’espressione poetica una tendenza al sentimentalismo elegiaco, che pur ne caratterizza più o meno direttamente tanta produzione. La questione del pre-linguaggio visto come accesso all’autentico sentimento dell’interiorità, ci è utile solo da sponda per una considerazione ben più semplice: la poesia è frequentatrice di uno stato aurorale. Dire che il poeta tende verso l’origine comprende se non altro quell’indeterminatezza del suo mandato, caratterizzato da un desiderio di osservare e ascoltare ciò che lo circonda con lo sbigottimento di una prima volta, con un sentimento libero alla ragione, più istintivo, e insieme la dichiarazione di un limite, l’incapacità di aderire totalmente alle cose che lo circondano. Da qui l’inaccessibilità, la separatezza da quell’origine sperata, che spesso conduce all’orizzonte tematico dell’indicibile, e insieme della nostalgia. Aver ricalcolato le sorti della poesia sulla base dell’ascolto però ci permette di aggiungere almeno un dato in più a questo generale sentimento di mancanza radicato nell’immagine del poeta.

Poco più su, seguendo Jean-Luc Nancy riguardo l’essere ‘all’ascolto’, abbiamo fatto riferimento alla possibilità che la poesia veicoli un senso che non abbia a che fare con la ragione ma con la natura sinestetica della percezione. Si tratta di un senso simile a un flusso continuo di vibrazioni che trapassano costantemente il corpo, «come fosse tutto intero (e senza organi), cassa o tubo di risonanza dell’oltre senso (la sua “anima” – come quando si parla di un tubo di cannone, o della cassa del violino che trasmette le vibrazioni tra la tavola superiore e il fondo».[11] L’espropriazione del sé, la capacità di un sentire che si smargini dal pensiero radicandosi in tutto il corpo è certamente una prerogativa del poeta, ma contribuisce a definire la sua interiorità come un luogo cavo, vuoto, di acuta solitudine e smarrimento. È di nuovo Nancy che ci suggerisce un’immagine, mutuata da Antonin Artaud, giusta per un poeta in ascolto teso: «corpo senz’organi»,[12] un corpo che vibra in sé e fuori da sé, ma che diventa per questo «ferito, scavato in sé stesso, sottratto alla possibilità di raggiungere mai una qualche pienezza o identità assoluta».[13]

Il dire lirico cui abbiamo voluto far riferimento dentro la nostra mappa si situa all’interno di un orizzonte che richiama il sublime e un certo sentimento del tragico, e che per questo vive dentro una ferita. Questa slabbratura, costitutiva dell’umano, è possibile però trasformarla in materia e ritmo stesso del poetare. Proprio ‘il dire’ permette all’essere di non disperdersi in un sentire travolgente e sconquassato, è spesso la parola, nella sua pesantezza, nelle sue forme ingombranti, che ricuce la ferita. In questo senso la poesia è anche ri-nominazione, fede nella parola in quanto rivelatrice della ‘presenza’ delle cose, e non di meno di sé stessi.

Così lasciava scritto Rainer Maria Rilke nella nona delle Elegie Duinesi, non a caso tra i primi versi che fanno comparsa in uno spettacolo Valdoca, Ruvido Umano (1986), e che in qualche modo ne determineranno le sorti:

Forse noi siamo qui per dire: casa

ponte, fontana, porta, brocca, mandorlo, finestra,

al più: colonna, torre. Ma per dire, comprendilo bene

oh, per dirle le cose così, che a quel modo, esse stesse,

nell’intimo,

mai intendevano d’essere.[14]

3. Teatro Valdoca: logiche poetiche per una creazione scenica

Ruvido umano[15] oltre ai versi di Rilke comprendeva quelli di Jukebox all’idrogeno, di Allen Ginsberg, e sparse poesie dialettali del romagnolo Nino Pedretti; ma soprattutto, in alcuni inserti, l’inedita prima comparsa della penna di Mariangela Gualtieri. Pur non essendo il primo spettacolo Valdoca con la presenza della poesia segna di certo una svolta radicale, o meglio, è a più livelli il simbolo di uno smantellamento. Non si trattò solo della scoperta di un linguaggio con il quale vestire una scena ancora perlopiù muta, né della volontà di comunicare più direttamente certi significati, piuttosto fu la necessità della compagnia di scavare dentro il suo impianto alla ricerca di qualcosa di già attivo da portare alla luce: la logica della poesia. Spieghiamo meglio.

Mariangela Gualtieri racconta che durante le prove di questo spettacolo, ancora attrice, ha individuato nella lettura delle Elegie Duinesi la possibilità di un suo moto di scrittura: «Io credo di essere nata lì, come poeta, di essere nata prima come poeta che legge e poi come poeta che scrive».[16] Non stupisce la scoperta della vocazione all’interno dell’esercizio attoriale, in particolar modo vocale, anzi, ancor meglio inquadra la natura fluida dei testi, che sembrano procedere secondo un triplo ritmo scrittorio: quello della penna, quello della voce, e quello dell’ascolto. Ciò che per ora ci limiteremo a considerare però è che l’impronta ideologica di quel Rilke – solo uno dei tanti a condizionare l’assetto scenico e drammaturgico della Valdoca – ha aiutato l’intera compagnia nella ricerca della sua fisionomia.

Nel loro essere carichi di invocazioni, richiami, preghiere, appelli declinati al presente o all’infinito, fin dal principio i versi di Gualtieri procederanno sì in vista di una sicura efficacia teatrale, ma soprattutto dichiareranno uno status. L’abitante Valdoca è eroe-idiota, asino, mendicante, ebete, ma, come l’uomo cantato nelle Elegie Duinesi, si fa scudo dell’unica arma che possiede, quella del dire, del chiamare per nome, dell’invocare, del pronunciare ad alta voce. Gli spettacoli Valdoca faranno sempre riferimento a una specie di scollamento: le figure proposte, mai del tutto personaggi, sono escluse dall’armonia del creato, che si mostra a loro con un marchio di bellezza e insieme di ‘terribilità’, è ‘l’Aperto’, quello che solo l’animale vede «con tutti gli occhi».[17] In questo senso la sofferenza professata ha radici in un generale sentimento ‘del mancare’ connaturato nel ruolo dell’uomo sulla terra, ma la parola scelta non è mai quella del quotidiano, ormai usurata, attinge invece dall’unico campo di forze in cui torna a esser freccia,[18] la poesia. È infatti come un singolare poeta che, stretto dentro un sentimento di forte nostalgia, chi abita il mondo[19] edificato dal Valdoca si affida ai versi per rispondere alla separatezza dall’origine.

L’immagine di un corpo spezzato che cerca l’unità ascoltando, guardando, pronunciando ad alta voce, diventa a più livelli il collante di tutto il tessuto compositivo della compagnia: non solo dentro le tematiche e i contenuti ideologici veicolati dagli spettacoli, ma fin dentro la scrittura drammaturgica, la pratica attoriale e registica.

Un buon riferimento è quello di Giorgia Bongiorno, che ha notato come il verso di Gualtieri sia caratterizzato da «una distorsione morfosintattica diffusa che sonda i risvolti della lingua, la tende o la frammenta, ne apre le funzioni principali, facendole perdere l’equilibrio e adattandola all’energia della pronuncia».[20] Si tratta di una sintassi spesso disarticolata, che manipola e inverte i nessi di concordanza e coniugazione, un fatto che poi agisce direttamente sia sulla pronuncia che sull’ascolto dei versi, provocando la sensazione di una forte stonatura.

Questo italiano inventato, fatto di strafalcioni, è particolarmente evidente nella figura del Macellaio in Fango che diventa luce, primo capitolo della già citata trilogia Paesaggio con fratello rotto.

Lo spettacolo, tra esortazioni, interrogazioni e preghiere, trattava dell’uomo e dell’inevitabilità del male, e insieme della sua altra faccia, la pietà, il divino luminoso nascosto al suo interno. Al centro del palco tre attrici indossavano enormi teste d’animale (d’orso, di giraffa e d’agnello), i corpi erano segnati da pitture bianche e rosse, e si muovevano dinoccolate con alti tacchi vicino a un altare, più simile a un grande banco da macelleria. Piangono, urlano, si dimenano, cadono a terra con duri tonfi mentre l’Oracolo, una figura con le palpebre chiuse e due occhi dipinti, lamenta «la spaccatura micidiale tra noi e l’anima del mondo».[21] Il Macellaio era il boia sulla scena, ma allo stesso tempo la vittima: professava la violenza e il dolore di una figura «separata dal vero e dal cielo».[22] Queste le parole affidategli:

MACELLAIO:

che

vegnisse

sbrancasse

accioccasse

vegnisse come lui pare, ci pare, vegnisse, scassasse,

come ci piace e pare

e io andare male, non dire non fare non ci tirare

non salvo animale, ci inficco pugnale

e scasso sconquasso, ci spegno cuore, ci tronco

respiro, bestia te mangiare, io te sanguinare,

bestiaccia animale sbrindello randello spacco

che ti vegnisse a salvare tuo bello Signore

che si facci vedere, che mi vegnisse

a cercare, da suo firmamento scalare qui giù,

piombare su tavolaccio, fermare mio braccio

fare suo lavoro di creatore,

no mancare e mancare,

no silenziare per lungo sì tempo,

no buttare qua giù, arruffare e sparire.[23]

Si tratta di errori in vetrina, ferite scoperte, palesi deviazioni e storture di un linguaggio che non regge il peso del reale, incide la lingua fino al punto più interno, dritto verso il suo significato lo apre, ma rendendolo ben più ampio rispetto a quello concessogli dalla forma corretta. Affiancate dal gesto zoppo, dalle urla straziate, le parole certo dipingono l’orrore di una scena di martirio, ma basta guardarle in controluce perché si intraveda una supplica di pietà: il macellaio è il male, la stortura, ma è dall’interno di un’orrenda ferita che chiede redenzione.

L’uomo, ci dicono gli spettacoli Valdoca, è separato dal mondo che lo circonda e da cui proviene: la necessità di indicare quel punto di rottura, e insieme quella di pronunciare una preghiera di ricongiungimento, percorrerà come un filo tutta la produzione Valdoca. Può essere esemplificativo tra gli altri Predica ai pesci (2001), che metteva in scena un doppio monologo: da un lato la richiesta di chi cerca contatto, di chi si innamora del mondo, di chi dice agli alberi «Sono dei vostri. Ci separa soltanto un fiato infantile»; e dall’altro la risposta, con voce tonante e farfugliata, del mondo: «Tu non sei dei nostri».[24]

Se i versi di Mariangela Gualtieri per il Teatro Valdoca si eserciteranno a veicolare un vuoto, una ferita, dichiarandone l’appartenenza sia nei contenuti che nella forma, il sentimento del mancare non risparmia certo la recitazione. Torniamo di nuovo a Ruvido Umano.

Anche per Cesare Ronconi lo spettacolo del 1986 fu uno smantellamento: «venivamo da spettacoli rarefatti e senza parole; Ruvido umano era il modo di buttare fuori le parole di quei lavori».[25] La regia riscopriva così, nella possibilità di un dialogo dei corpi con l’allora inesplorato territorio della voce, il suo ruolo di guida e, diremo più avanti, la sua aderenza alla ‘logica della poesia’.

Il Teatro Valdoca scelse i versi per il forte bisogno di una scrittura oracolare, sragionata, decise di volerli piegati, deviati fin dentro la loro forma, e la stessa violazione fu quella che richiese a chi li portava in scena. Esercitare gli attori in vista dell’avvento della parola poetica significava in primo luogo fare i conti con la sua richiesta di un corpo nudo, spogliato del proprio io, un luogo di vibrazioni, sudore, muscoli in tensione, ma soprattutto un luogo che si facesse ‘cassa di risonanza’. Fu di nuovo nei termini di una spaccatura che si risolse lo «scontro amoroso»[26] tra poesia e corpo nella pratica Valdoca, che sempre esibirà nei suoi spettacoli una voce non naturale, impedita, bloccata, manipolata fino allo stremo. Sulla scena di Ruvido Umano Gabriella Rusticali pronunciava i versi di Allen Ginsberg con la gola rovesciata all’indietro, tesa fino al pericolo del soffocamento; Pierre Reanux, in piedi su una sedia, recitava le Elegie Duinesi con la bocca piena impastata di pane. Più tardi, tra i tanti, sarà quel già citato Oracolo di Paesaggio con fratello rotto a dire la sua supplica al genere umano con un elastico teso che gli attraversa la bocca.

Proprio come nelle pratiche ascetiche, lavorare con la voce significava lavorare per rimozione, toccare un punto di rottura attraverso l’esaurimento delle forze (fondamentali la corsa, l’urlo, lo sfiancamento fisico e mentale). Dellagiovanna ha parlato della pratica del regista sul corpo degli attori come di un «levare michelangiolesco, opposto alla fabbricazione di immagini, piuttosto in attesa di una sola visione».[27] Sono spinti all’abbandono del pensiero, a seguire la strada dettata dalla materia corporale, dell’istinto, quella tipica dell’animale e del bambino, che ben conoscono, pur dentro l’inconsapevolezza degli ‘stolti’, l’unità concessa dall’origine, la stessa verso cui tende il poeta. Dice Ronconi:

L’attore non dice il testo, accoglie dentro di sé una voce molto più antica di lui. È come passasse dentro di lui un fulmine. L’attore fa da parafulmine per un testo pre-scritto, che di colpo viene e si sedimenta in lui […]. L’attore, allora, diventa risuonatore perfetto: solo lui può parlare, può catturare quel fulmine, in quel momento, sulla scena.[28]

Riferirsi a chi è sul palco come a un «risuonatore perfetto» ci conferma, ancora, l’assonanza dell’assetto di questa compagnia con la natura auricolare e risonante del poeta: nelle sue scelte ideologiche, nei contenuti e nella pratica.

Nella dialettica corpo-voce lo sragionamento e l’abbandono richiesto non si limitano alle prove o al lavoro dell’attore su sé stesso, pur determinanti, ma si rivelano anche nell’evidenza delle scelte di regia. Canto di ferro, parte centrale di Paesaggio con fratello rotto, insisteva ancora sulla doppiezza del male, sfidandolo a colpi di vulnerabilità e leggerezza. Due figure sulla scena: la Ragazza-Uccello, con grandi ali dal piumaggio verde scuro, e la Geisha, tutta dipinta di bianco e con tacchi altissimi: se l’una al microfono diceva il verso, ecco che l’altra la seguiva con il solo moto delle labbra, quasi a riscrivere ciò che le veniva suggerito dalle parole della compagna: gesto, voce e scrittura si fondevano, miscelavano, e ripetevano nuovamente. L’uso del microfono ricorre in tutti gli spettacoli Valdoca, gli fa da contrappunto l’altra presenza distintiva: la voce nuda del coro che si alterna alle presenze singole. Ciò che è ancor più caratteristico però dei lavori della compagnia è questo doppiaggio praticato in scena, per cui una figura muove le labbra e un’altra, presente o assente, fa risuonare la sua voce dentro un microfono. È così in Predica ai pesci, in Nei leoni e nei lupi (1997), in Chioma (2000), in Caino (2011), si tratta di figure che attraverso queste modalità di recitazione veicolano di volta in volta significati stratificati e diversi, ma richiamano tutte quell’appartenenza alla dimensione oracolare della poesia. Era stato Milo De Angelis a sostenere quanto questo elemento richiamasse la disciplina della mantica:[29] l’attore è parlato da una voce che non gli appartiene, che gli è lontana, in definitiva egli non dice, è abitato da un dire più antico, che ‘in lui è più vecchio di lui’.

Torniamo al già citato A chi esita:

Ma io? Io? Io? Io?

Io sono

due volte io.

Questo infelice corpo doppio

la mia disgrazia

è il mio ornamento. Ora.

[…]

tutto lo vedo assai somigliante,

somigliante a qualcosa

che non mi spiego.

C’è qualcosa in me

più vecchio di me.[30]

Ogni elemento collabora a rendere le figure in scena i testimoni di un divino scollamento: quel «corpo doppio» allora, che teneva insieme due attori dentro un unico vestito, che pareva smembrarsi e insieme tendere all’unità, a chiare lettere ci riconduce alla fine a quell’immagine del ‘corpo senz’organi’ che seguendo i suggerimenti di Jean Luc Nancy e di Artaud abbiamo voluto per il poeta. Tale è lo spirito comune a tutte le figure proposte dal Valdoca: ugualmente ferite, casse di risonanza per un antico dettato, martoriate fino alla deformazione da un sentire smarginato, eppure veggenti.

È chiaro che quello che pare impegnato nell’obiettivo del dire sia non di meno un esercizio all’essere: l’indagine vocale, oltre che comune training, allenamento all’extra-quotidiano, è uno strumento di scoperta personale, e oltre che espettorazione, fuoriuscita, è anche svelamento di un luogo interiore, di nuovo cassa di risonanza, anima. Ancora però, in questa scoperta del sé che l’attore Valdoca tenta attraverso la voce, è la dimensione aurale che ci sembra giocare un ruolo fondamentale, il ‘sentirsi’ e insieme il ‘sentirsi sentire’. In quanto contemporaneo all’evento sonoro, l’ascolto ha a che fare con la presenza: un corpo esiste anche nel momento in cui teniamo gli occhi chiusi, la voce, invece, esiste solo nel momento in cui la si ascolta. Lo spiega meglio Nancy quando dice che il sonoro, al contrario del visivo, «arriva: comporta un attacco».[31] Per questo, continua:

Forse sotto questa luce va visto un neonato col suo primo grido, come se fosse egli stesso – il suo essere o la sua soggettività – l’espansione improvvisa di una camera d’eco, di una navata dove riecheggia, al contempo, ciò che lo strappa e ciò che lo chiama, mettendo in vibrazione una colonna d’aria, di carne, che suona alle proprie imboccature: corpo e anima di qualcuno nuovo, singolare. Uno che viene a sé, sentendosi rivolgere la parola proprio come si sente gridare (rispondere all’altro? chiamarlo?), o cantare, sempre ogni volta – in ogni parola, nel grido o nel canto – es-clamandosi: come ha fatto venendo al mondo.[32]

Lavorando la voce allora l’attore nasce nuovamente, si scopre di nuovo nella sua unicità, o meglio si scopre esistere in una nuova dimensione, quella che lo rende unico e insieme molteplice, abitato da una pluralità di voci.

Associare la pratica di Valdoca a quella di una ri-nascita non è cosa nuova, seguendo un percorso diverso Valentina Valentini si è proposta di analizzare la loro produzione attraverso la prospettiva del paradigma rituale, pensando il processo performativo come «processo transizionale, come esperienza iniziatica».[33] Non è necessario aggiungere che, in ogni caso, riconoscere nella liminalità e nello svelamento l’assetto simbolico e spettacolare della compagnia la avvicina alla poesia, che abbiamo detto essere zona di passaggio tra il dentro e il fuori di sé, ma soprattutto tensione verso l’origine, recupero di un proprio io primario.

Pensiamo al fatto che l’abitante Valdoca è sempre segnato dalla cerimonia del trucco, «ultima soglia prima di andare in scena, la più intima, [che] cancella il carattere individuale e rende visibile il daimon di ognuno. È un rituale di morte e rinascita».[34]

In Giuramenti (2017) gli attori prima vengono ricoperti d’argilla, a simbolo di un passaggio dal molteplice all’unitario per cui il singolo diviene cifra dell’umano, e solo successivamente Ronconi interviene, passando su mani, bocca e occhi gli stessi colori puri che accompagnano il Teatro Valdoca dal suo esordio: rosso, bianco, nero. La pratica del regista di marchiare l’attore come nei termini di un battesimo, sommata poi a quella cattura della voce come un primo vagito, non può che ricordarci quella della ri-nominazione che prima abbiamo voluto caratteristica della poesia: scoprire le cose come viste per la prima volta, e così nominarle.

Nell’antica raccolta indiana dei Rgveda, tradizione di grande ispirazione per la compagnia, l’atto del nominare è strettamente legato alla composizione poetica.[35] Più che l’imposizione del nome si tratta di una sua ri-scoperta: solo con un’attenta ricerca il poeta può rintracciare, dentro il suono e la forma del nome, la ‘parola vera’, nascosta, appartenente a un mondo e a un tempo precedente. Allo stesso modo si può parlare degli spettacoli Valdoca, nei quali il regista è colui che si mette in cerca di un Io che esiste primariamente dentro l’attore, di nuovo ‘una voce in lui che è più vecchia di lui’: nominarlo, o meglio, marchiarlo, è la cerimonia che gli permette di dar forma a qualcosa di già suo.

Dire quindi che la poesia condiziona un insieme di metodi, accorgimenti, ‘disposizioni del sentire’ dell’intera tribù Valdoca significa riferirsi, tra le altre cose, a ciò che porta il regista stesso a parlare del suo magistero quotidiano come della «ricezione in cuffia di un segnale»,[36] e quindi a inserirsi in quel movimento circolare di ascolto e risonanza che determina lo spazio della poesia. Ronconi ha sempre parlato della sua pratica registica come di una fedele rinuncia alla progettualità, e dunque al racconto, alla razionalità, al procedere per legami di causa-effetto. Al contrario preferisce una composizione istintiva, data dallo stupore di una professata ignoranza, dall’accoglienza del vuoto di un non sapere. Così ne parla Gualtieri, a sigillo di una stretta identità tra il mandato del suo regista e quello del poeta:

Il vuoto verso cui gli attori vengono spinti, dentro di loro, è lo stesso vuoto perseguito dalla regia, in tutte le sue scelte. È lo stesso vuoto dentro cui il regista guida se stesso, passo dopo passo, accogliendo la possibilità di andare a perdersi, e anzi perseguendola, perché lo smarrimento colloca in un grande aperto e non si sa, non si sa proprio che cosa, in quello slargo, apparirà, che cosa verrà consegnato dentro quel palmo che è riuscito per intero a svuotarsi, a snudarsi. […] la poesia nasce da quelle stesse leggi che presiedono il fare del mio regista: da quel vuoto, da quella attenzione plenaria, da quell'essere stranieri dentro la propria lingua, da quella rinuncia al dominio degli eventi, da quella consegna alle forze, da quella attesa impavida.[37]

4. Il Poeta Valdoca

La poesia è una forma di conoscenza legata allo svelamento. Non alla fondazione di un linguaggio, ma allo svelamento di un mondo precedente. La poesia rivela qualcosa che già c’era prima di noi.[38]

Oltre a trovare una felice assonanza con il verso ormai più volte incontrato «c’è qualcosa in me/ più vecchio di me», la riflessione qui riportata di Milo De Angelis riguardo lo svelamento ci ricorda quanto la poesia sia sensibilmente vicina al teatro. Per entrambe le arti il silenzio e l’attesa precedono l’irrompere improvviso di un suono o di un’immagine in un preciso e tagliente momento che schiude la visione. Poesia e teatro condividono in questo senso lo stesso tempo, il kairos, il punto esatto in cui il segmento del tempo umano attraversa il tempo circolare della divinità: è l’istante, l’unico frangente in cui si rivela possibile che «una sola immagine possa contenere un tale vigore, una tale attesa, un tale spaesamento da irradiarsi fuori di sé e diventare un mondo».[39]

La consapevolezza di Gualtieri e Ronconi è sempre stata che il teatro, come la poesia, è lo spazio che lega il singolare con l’universale, e in questo senso ha il compito di raccontare ciò che esiste nel mezzo di queste due entità; per questo motivo gli spettacoli aderiscono ai propri intenti ogni volta come se fossero gli unici per un teatro possibile, o, dice di loro Ferdinando Taviani, per un teatro «necessario».[40] La comune difficoltà, del poeta come del teatro, è sempre la consegna di questo svelamento, così ne parla Mariangela Gualtieri in merito alla pratica che dalla parola scritta porta a quella detta:

Dalla pratica dell’attenzione alla apparente fissità dello spettacolo compiuto, c’è uno strappo che toglie il sonno, un dispiacere e disagio che trovano pace solo nella consegna all’attore, il quale riabitando per maestria lo stato da cui sono venute le azioni che compie e le parole che pronuncia, dà riposo al torrente in piena da cui tutto è nato, e lo consolida nella geometria energica di una fonte a cui attingere per togliersi la sete. E ancora, di fronte allo spettatore, che rimpiombando in quella stessa attenzione ricrea da capo tutto, secondo il motto del poeta: “chi legge le mie parole le sta inventando”.[41]

Il nodo della questione allora, quello che probabilmente concede al Teatro Valdoca una posizione diversa rispetto ai teatri di poesia, è proprio quel suo piantare le radici all’interno di una mancanza, dentro la consapevolezza di un limite. Preparato in ogni sua componente nella stessa fucina della poesia, non ha certo l’ardire di consegnare un prodotto finito, «arriva sul ciglio di un baratro, si affaccia ad una ringhiera molto sbalzata e tu come spettatore senti quello che c’è sotto».[42] Per Valdoca superare questo limite significa più semplicemente abitarlo, come la poesia di Gualtieri abita la mancanza e la rottura, ma nello stesso tempo concepirlo come il segno di una provenienza più antica. Il motto «chi legge le mie parole le sta inventando» è, sotto un’altra forma, lo stesso verso per cui «c’è qualcosa in me più vecchio di me», e lo stesso per cui «io sono due volte io».

Alla luce di queste considerazioni, pur non ritenendole inadeguate, le espressioni ‘teatro di poesia’ e ‘poesia scenica’ non ci sembrano del tutto sufficienti ad abbracciare ogni intento della compagnia a cui ci siamo riferiti. Il caso Valdoca, nella sua singolarità, potrebbe concedere l’opportunità di ripensare queste definizioni a partire da nuovi interrogativi. Qui ci limitiamo ad aggiungere a margine una considerazione, più simile a una riflessione che a un cavillo strettamente terminologico. Se risulta oramai abusata l’idea che avvicina una compagnia teatrale a un corpo umano, nel suo essere unico ma allo stesso tempo composto di numerose e fondamentali più piccole parti, crediamo sia possibile concederle nuova vitalità se applicata al caso Valdoca. Tenendo in considerazione gli elementi trattati, e disposti ad accoglierne di nuovi, ci sembra giusto dire che il regista di questo teatro, la sua drammaturga, gli attori, i danzatori, gli acrobati, la sua serie di spettacoli, i suoi laboratori, tutti collaborano insieme alla creazione di un grande corpo, ma si tratta di un corpo che professa non solo doppiezza, ma una frattura di fondo. È un ‘corpo senz’organi’: rotto, spezzato, scavato al suo interno, ma l’unico che può farsi eco di un sentire più alto. Non è sufficiente dire che ‘utilizza’ la poesia, o che ne proporne l’effetto: esso è, in fin dei conti, un poeta.

1 Teatro Valdoca, Paesaggio con fratello rotto, Roma, Luca Sossella editore, 2007, p. 79.

2 Per un approfondimento sul Teatro Valdoca rimando a tutti gli studi e alle interviste che citerò di seguito, imprescindibili tra i molti sono la monografia a cura di E. Dallagiovanna, Teatro Valdoca, Catanzaro, Rubbettino, 2003 e gli scritti nel già citato Paesaggio con Fratello rotto. Altri fondamentali ma non citati sono: V. Valentini (a cura di), Nessuno ma tornano, Rende (CS), Centro Editoriale e Librario Università degli Studi della Calabria, 1995; V. Valentini, ‘Punctum e studium’, in Id., Sue Dimore, Roma, Catalogo Palazzo delle Esposizioni, 1996; M. Valentino, ‘L’affresco lirico di Mariangela Gualtieri e Cesare Ronconi’, Acting Archives Review. Rivista di studi sull’attore e la recitazione, VII, n. 14, novembre 2017. Per lo specifico di Mariangela Gualtieri tra gli altri segnalo con particolare attenzione: G. Bongiorno, ‘Una luce «senza ristoro d’ombra». La poesia di Mariangela Gualtieri’, Italies, Littérature - Civilisation – Société, Poeti d’oggi/Poètes italiens d’aujourd’hui, n. 13, 2009, p. 445; M. Gualtieri, ‘Caro ba’, qui il sudario non ce l’hanno cavato’, in F. Loi, D. Rondoni (a cura di), Il Pensiero dominante – Poesia Italiana 1970-2000, Milano, Garzanti, 2001; M. Gualtieri, ‘Una parola sul modello del silenzio’, Prove di Drammaturgia. Rivista di inchieste teatrali, X, n. 2, dicembre 2003; M. Gualtieri, ‘Quando il labbro mi sanguinava di linguaggio’, L’Ulisse. Rivista di poesia, arti e scritture, n. 9, ottobre 2007; M. Gualtieri, ‘Lettera su ciò che non scriverò’, Culture Teatrali, n. 20, 2010.

3 E. Dallagiovanna (a cura di), Teatro Valdoca, p. 123.

4 M. De Marinis, ‘Intorno al Teatro della Valdoca: parole, regia, destini’, Prove di Drammaturgia. Rivista di inchieste teatrali, X, n. 2, Dicembre 2003, p. 5.

5 Ibidem.

6 M. Gualtieri, ‘Quel baratro tra scritto e orale’, in V. Valentini (a cura di), Drammaturgie Sonore. Teatri del secondo Novecento, Roma, Bulzoni, 2012, p. 147.

7 Per un affondo sull’ascolto nello specifico dell’ambito teatrale rimandiamo a D. Legge, ‘Forme del silenzio, tracce del suono. Appunti per un ascolto teatrale’, Arabeschi, n. 14, luglio-dicembre 2019,

8 J. L. Nancy, All’Ascolto [2002], trad. it. di E. Lisciani Petrini, Milano, Raffaello Cortina editore, 2004.

9 M. De Angelis, ‘Andare a capo. (Autobiografia)’, in Id., Poesia e destino, Bologna, Cappelli, 1982, pp. 16-17.

10 Cfr. G. Reale (a cura di), Platone, Ione, Milano, Bompiani, 2001.

11 J.L. Nancy, All’Ascolto, p. 49.

12 L’espressione ‘corpo senza organi’ è presente per la prima volta in una performance radiofonica di Antonin Artaud, Per farla finita con il giudizio di Dio, nel 1947. È poi di uso ricorrente nel pensiero filosofico di Gilles Deleuze e Félix Guattari. Cfr. G. Deleuze, F. Guattari, L’anti-Edipo. Capitalismo e schizofrenia [1972], trad.it. di A. Fontana, Torino, Einaudi, 2002; G. Deleuze, F. Guattari, Millepiani. Capitalismo e schizofrenia [1980], trad. it. di G. Passerone, Salerno, Orthotes, 2017.

13 E. Lisciani Petrini, Noi: diapason-soggetti, introduzione a J.L. Nancy, All’Ascolto, p. XXV.

14 R.M. Rilke, ‘Nona Elegia’, in Id., Poesie, Novara, Edipem, 1973.

15 Prima nazionale: Modena, Teatro San Gimignano, dicembre 1986.

16 M. Gualtieri, ‘Un rito di guarigione’, in E. Dallagiovanna (a cura di), Teatro Valdoca, p. 98.

17 R.M. Rilke, ‘Ottava Elegia’, in Id., Poesie, Novara, Edipem, 1973.

18 Cfr. B. Barbara, ‘Le parole sono frecce, intervista a Mariangela Gualtieri’, in V. Valentini (a cura di), Vedute, Palermo, Sellerio, 1992.

19 È Valentina Valentini a parlare dell’edificazione di un oikos a proposito degli spettacoli Valdoca, cfr. V. Valentini, ‘Gli spettacoli-rito del Teatro Valdoca’, Arabeschi, n. 11, gennaio-giugno 2018,

20 G. Bongiorno, ‘Una luce «senza ristoro d’ombra». La poesia di Mariangela Gualtieri’, p. 445.

21 Teatro Valdoca, Paesaggio con fratello rotto, p. 23.

22 Ivi, p. 35.

23 Ivi, p. 23.

24 M. Gualtieri, Fuoco centrale, Torino, Einaudi, p. 109.

25 C. Ronconi in E. Dallagiovanna, ‘Un perfetto salto mortale, Conversazione con Cesare Ronconi’, in Id., Teatro Valdoca, p. 55.

26 E. Dallagiovanna, ‘Figure di grazia’, in Id., Teatro Valdoca, p. 123.

27 Ivi, p. 114.

28 C. Ronconi in E. Dallagiovanna, ‘Un perfetto salto mortale, Conversazione con Cesare Ronconi’, p. 54.

29 Ivi, p. 27.

30 Teatro Valdoca, Paesaggio con fratello rotto, pp. 79-81.

31 J.L. Nancy, All’Ascolto, p. 24.

32 Ivi, pp. 28-29.

33 V. Valentini, ‘Gli spettacoli-rito del Teatro Valdoca’.

34 M. Gualtieri in Teatro Valdoca, Album dei Giuramenti, Macerata, Quodlibet, 2019, p. 45.

35 Cfr. N. Di Vita, ‘Appunti per una preistoria del bilinguismo’, in Giardino di studi filosofici, Macerata, Quodlibet,

36 Cfr. C. Ronconi in E. Dallagiovanna, ‘Un perfetto salto mortale, Conversazione con Cesare Ronconi’, p. 23.

37 M. Gualtieri, ‘Grande aperto’, in Teatro Valdoca, Paesaggio con fratello rotto, pp. 92-94.

38 M. De Angelis, ‘Che cos’è la poesia?’, in Id., Tutte le poesie, Milano, Mondadori, 2017, p. 407.

39 Ivi, p. 415.

40 F. Taviani in Teatro Valdoca, Paesaggio con fratello rotto, p. 135.

41 M. Gualtieri, Nei leoni e nei lupi, Porretta Terme (BO), I Quaderni del Battello Ebbro, 1997, pp. 5-6.

42 C. Ronconi in E. Dallagiovanna, ‘Un perfetto salto mortale, Conversazione con Cesare Ronconi’, p. 56.