Secondo la celebre interpretazione di Walter Benjamin, nell’epoca moderna della riproducibilità tecnica l’opera d’arte perderebbe una delle caratteristiche fondanti che l’avevano contraddistinta sino (e poco oltre) l’apparizione della fotografia: l’aura, quell’alone di sacralità e di unicità che aveva reso l’opera d’arte un oggetto cultuale. La possibilità di moltiplicare e di mercificare l’oggetto artistico ne ricondurrebbe la sfera ontologica dal trascendente all’immanente, modificando in maniera ineludibile la percezione e la fruizione da parte di un pubblico sempre più massificato. L’aura sembrerebbe quindi assumere i tratti di un concetto storico, dotato di una sua specificità temporale che ha, come limite ad quem, l’epoca modernista: con l’avvento del cosiddetto postmoderno e della società tardo-capitalistica, quei residui auratici che Benjamin ancora individuava nel dagherrotipo (e che appartengono in qualche modo anche ai primi esiti cinematografici) vengono a cadere in modo evidente non solo per quanto riguarda i meccanismi produttivi, ma anche all’interno delle stesse poetiche di artisti e scrittori, consci ormai dei processi di reificazione in cui sono immersi.

È dunque possibile parlare di aura all’interno della produzione artistica attuale? Questo articolo propone una lettura “eccentrica” di una scrittrice contemporanea, Ali Smith, da molti considerata fra le voci più originali del panorama britannico e non solo e le cui opere sono state spesso interpretate in chiave postmodernista e culturale (secondo prospettive gender, queer, eco-critiche). La lettura qui proposta di alcuni suoi romanzi (in particolare Artful e How To Be Both) mira invece a rintracciare un possibile recupero dell’aura nell’uso che Smith fa delle immagini all’interno del tessuto narrativo. Lontano dal citazionismo ironico e dall’uso ludico della cultura visuale esibito da buona parte della letteratura postmodernista, l’impianto iconografico delle opere di Ali Smith si innesta sulla vita emotiva, psichica dei personaggi all’interno di una configurazione molto spesso luttuosa. Come vedremo, proprio l’insistenza sulla distanza (sia temporale che intermediale, nel restituire sulla pagina scritta la sfera visiva) e sulla dimensione dell’«è stato»[1] delle immagini inserite all’interno della narrazione fa sì che queste ultime acquisiscano agli occhi tanto dei personaggi quanto dei lettori quella dimensione auratica, magica e trascendente che Benjamin aveva identificato nell’era pre-massmediale.

1. L’aura benjaminiana: un tentativo di (ri)definizione

Nel corso della propria riflessione teorica, Walter Benjamin rifletté a più riprese sulla natura dell’aura. Come hanno ben rilevato Andrea Pinotti e Antonio Somaini nell’introduzione ad Aura e choc,[2] recente riedizione di alcuni testi fondamentali del filosofo tedesco sulla medialità, si tratta di un concetto complesso che affonda le radici in tradizioni eterogenee quali la mistica ebraica, l’occultismo, la filosofia irrazionalistica, le teorie goethiane sulla percezione, il simbolismo visionario di Baudelaire, la concezione proustiana della memoria.[3] Sono almeno tre i passi in cui il filosofo tedesco enuncia in modo quasi programmatico la propria concezione di aura. I primi due in realtà coincidono, e ritornano in due opere fondamentali quali la Piccola storia della fotografia (1931) e il primo dattiloscritto de L’opera d’arte nell’epoca della sua riproducibilità tecnica (1935-36), dal quale è tratto il brano seguente:

Che cos’è, propriamente, l’aura? Un singolare intreccio di spazio e tempo: l’apparizione unica di lontananza, per quanto possa essere vicina. Seguire placidamente, in un pomeriggio d’estate, una catena di monti all’orizzonte oppure un ramo che getta la sua ombra su colui che si riposa – ciò significa respirare l’aura di quelle montagne, di quel ramo.[4]

Il secondo passo appartiene invece al saggio Su alcuni motivi in Baudelaire (1938-39): qui la riflessione muove a partire dal meccanismo della memoria involontaria come depositaria di esperienza,[5] rivelata dalle epifanie proustiane della Recherche:

Se si definiscono le rappresentazioni radicate nella mémoire involontaire, e che tendono a raccogliersi attorno a un oggetto sensibile, come l’aura di quell’oggetto, l’aura attorno a un oggetto sensibile corrisponde esattamente all’esperienza che si deposita come esercizio in un oggetto d’uso. […] L’esperienza dell’aura riposa quindi sul trasferimento di una forma di reazione normale nella società umana al rapporto dell’inanimato o della natura con l’uomo. […] Avvertire l’aura di un fenomeno significa dotarlo della capacità di guardare.[6]

L’involucro auratico sembra dunque contraddistinto dal bagaglio esperienziale che il soggetto riesce a trasferire sull’oggetto, e che si trasforma in una sorta di scambio di sguardi fra l’uno e l’altro. Questa capacità di rimandare lo sguardo tipica dell’oggetto auratico e dunque precluso, di norma, a fenomeni seriali quali la fotografia e il cinema, sarebbe posseduta tuttavia dai primi dagherrotipi, come enunciato nella Piccola storia della fotografia: le caratteristiche tecniche del mezzo (i lunghi tempi di esposizione, l’isolamento dei soggetti, la continuità luce-ombra, l’iniziale unicità delle lastre d’argento) condizionano proprio gli aspetti più propriamente tematici della dagherrotipia, popolata da soggetti fantasmatici, dagli sguardi sospesi, proiettati nell’eternità paradossale dell’hic et nunc del gesto fotografico.[7] I ritratti delle prime lastre fotografiche esprimono quindi in maniera moderna quell’«apparizione irripetibile di una lontananza» che è l’aura, proprio perché rivelatori dell’inconscio ottico,[8] di quella capacità di suggerire una dimensione altra, magica, segreta che si cela nell’immagine.

I passi citati ci inducono quindi a definire l’aura come l’essenza dell’opera d’arte percepita in condizioni di distanza e di malinconica nostalgia. L’elemento sacrale dell’aura non è da intendersi in senso letterale,[9] bensì rimanda alla natura trascendente dell’opera d’arte, alla sua facoltà di suggerire al soggetto una dimensione ulteriore che può essere più intuita che compresa razionalmente. L’esempio del dagherrotipo ci consente di capire due punti fondamentali dell’aura di Benjamin: il suo essere intimamente collegata all’hic et nunc (all’unicità, all’irripetibilità) e all’esperienza intesa come processualità (che nel dagherrotipo ben si sintetizza nella dimensione ancora fisico-manuale del procedimento).

Alla luce di queste considerazioni, è più facile comprendere quali siano quelle componenti che vengono a mancare una volta che la riproducibilità tecnica prenda il sopravvento. A causa della meccanicizzazione dei processi, la specificità spazio-temporale dell’oggetto e dell’esperienza artistica scompare, insieme alla sua dimensione condivisa, e viene sostituita dalla ripetitività del gesto per l’appunto meccanico[10] e dall’immediatezza tanto nella produzione quanto nella fruizione artistica.

2. Ali Smith e la riflessione sulle immagini

Se pensiamo alla nostra contemporaneità, in cui allo scatto della macchina fotografica o della cinepresa si è sostituito il clic dell’era di Internet, possiamo dunque immaginare quanto difficilmente possa essere attuale un concetto come quello di aura, che prevede una capacità, una spazialità ed una temporalità percettive oggi difficilmente attuabili. Eppure, anche nel panorama contemporaneo ci sono alcuni esempi interessanti che mettono in discussione il nostro rapporto, ormai apparentemente disincantato, non solo con oggetti artistici più canonici, ma anche con i prodotti più pop della moderna industria culturale (fotografie, film, canzoni, programmi televisivi), generalmente considerati in termini post-auratici. E forse è sintomatico che uno dei tentativi di riflettere e di riformulare l’esperienza visiva provenga da una scrittrice, che usa dunque un medium eterogeneo rispetto all’imperante proliferazione delle immagini, e che tuttavia interpreta quelle stesse immagini in modo straniante.

La scrittura della scozzese Ali Smith si colloca all’interno di un dibattito critico ancora in evoluzione (pochi gli studi monografici su di un’autrice che si sta affermando sempre più a livello internazionale),[11] che spesso ha letto in chiave ora postmodernista (per i temi, come ad esempio la fluidità dell’identità di genere, o la propensione alla metafinzionalità) ora neomodernista (per lo stile, che fa spesso ricorso a tecniche sperimentali quali il flusso di coscienza) la sua produzione sia romanzesca che di narrativa breve. Uno degli aspetti più evidenti e tuttavia ancora poco studiati è l’insistenza di una riflessione incentrata, sia tematicamente che stilisticamente, sullo sguardo. Le figure che popolano le narrazioni di Ali Smith sono soprattutto personaggi che vedono e che riflettono su quello che vedono. La rappresentazione di dispositivi scopici è decisamente pronunciata, e la loro varietà ben testimonia l’attenzione dell’autrice per i vecchi e i nuovi media: passiamo così da cicli di affreschi al tablet alle fotografie ai poster, dalle riprese amatoriali all’allusione cinematografica, fino all’evocazione fantasmatica di dive del cinema degli anni ’60.

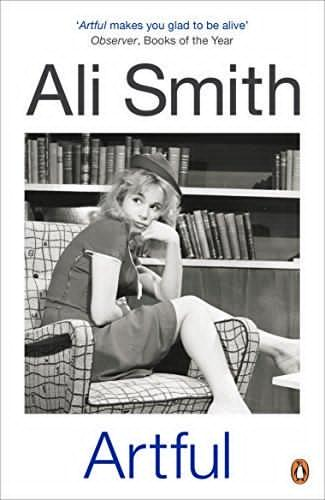

I due romanzi su cui ci concentreremo maggiormente presentano strutture complesse, caratterizzate da numerosi rimandi interni. Artful, pubblicato nel 2012, nasce come raccolta di una serie di lezioni che Ali Smith ha tenuto al St. Anne’s College di Oxford tra il gennaio e il febbraio dello stesso anno. Il corpus delle lezioni viene tuttavia incastonato all’interno di una cornice finzionale, che trasforma la scrittura accademica in fiction romanzesca. La voce narrante, che racconta al passato alternando la prima e la seconda persona singolare, si rivolge a un tu, la persona amata, deceduta in un passato ancora recente, che le riappare di quando in quando sotto forma di fantasma: si tratta di una figura dalle fattezze umane che, tuttavia, si esprime attraverso frasi sconnesse e parole talora incomprensibili, e che spesso evoca una figura femminile bionda immersa in scenari enigmatici (una barca, un'osteria, un autobus). Nel frattempo la voce narrante si dedica alla (ri)lettura di Oliver Twist di Dickens e delle lezioni universitarie rimaste fra le carte della persona defunta. Solo nell’ultima di queste scopriamo, insieme all’io narrante, che le parole e le descrizioni evocate dal fantasma si riferivano ad alcuni film greci degli anni Sessanta con protagonista l’attrice Aliki Vougiouklaki.

How To Be Both, uscito nel 2014, è indubbiamente il romanzo che ha imposto Ali Smith sulla scena internazionale e si presenta come una narrazione binaria, suddivisa in due parti che possono essere lette in ordine alterno.[12] Una delle due si concentra su George, un’adolescente che vive uno stato di crisi interiore in seguito alla morte della madre. La narrazione si focalizza su due fronti: il rapporto della ragazza con il ricordo della madre, con la quale aveva condiviso un viaggio a Ferrara, e l’amicizia con H, una coetanea grazie alla quale progressivamente George comincia a riprendere un contatto positivo con il mondo esterno. L’altra parte ha per protagonista il fantasma del defunto (o meglio della defunta, come si evincerà in seguito) Francesco del Cossa (personaggio storico realmente esistito sul quale si innesta l’immaginazione di Smith), autore (anzi, autrice) del celebre ciclo dei mesi di Palazzo Schifanoia a Ferrara (che George e la madre avevano avuto occasione di vedere). Le vicende del personaggio sono scisse temporalmente secondo due linee narrative: da un lato il fantasma si ritrova catapultato nel mondo presente, e osserva la vita di George; dall’altro rievoca la propria esistenza e la propria esperienza artistica.

I temi e gli elementi stilistici messi in campo dai due romanzi sono numerosi e poliedrici, ma rispetto alla trattazione delle immagini possiamo individuare due tendenze principali. Da un lato, osserviamo una manifesta fascinazione per espressioni che potremmo sì ascrivere alla pop culture, e tuttavia marcate da un gusto d’essai, rivolto ad epoche ed autori specifici: i film di Chaplin, Antonioni, Hitchcock (per citarne solo alcuni); le interpretazioni e le immagini di due dive del cinema anni Sessanta come Aliki Vougiouklaki e Monica Vitti; le canzoni (e l’immagine) di Sylvie Vartan, e l’elenco potrebbe continuare. Dall’altro, la presenza di elementi fantasmatici e stranianti (il fantasma della persona amata in Artful, il lutto di George e il fantasma rinascimentale in How To Be Both) rappresenta una costante della narrazione, e nel corso dell’analisi vedremo come essi si leghino in modo indissolubile proprio all’esibizione delle immagini visive.

Ma in che modo possiamo affermare che la rappresentazione narrativa delle immagini nella scrittura di Ali Smith recupera quella cifra auratica così come era stata delineata da Benjamin?

3. La distanza intermediale

Uno dei punti sui quali si era maggiormente insistito nella definizione dell’aura benjaminiana era la percezione di un’intrinseca distanza. La combinazione di presenza e assenza è una delle componenti che farebbe scaturire dall’oggetto d’uso (o dall’immagine usuale) la sua essenza inattingibile. Una prima modalità attraverso cui questa distanza viene calata all’interno del tessuto narrativo risiede proprio nella natura intermediale del rapporto fra espressione verbale e immagine visiva. Le immagini, siano esse fotografiche, filmiche o pittoriche, vengono riportante sulla pagina scritta attraverso un medium che non è quello visivo: questa condizione rende la percezione dell’immagine come qualcosa di distante, lontano. La sensazione di lontananza viene accresciuta da almeno altre due tecniche specifiche: la decisione di non inserire immagini effettive all’interno del corpo narrativo (ma confinandole, eventualmente, in apparati paratestuali come appendici o copertine); il ricorso all’allusione ecfrastica e solo più raramente alla citazione vera e propria. Il richiamo alle immagini non viene dunque esibito in modo dichiaratamente esplicito, ma piuttosto suggerito, evocato: proprio questa dimensione dimessa e soffusa ricrea, dal punto di vista narrativo, quell’alone di distanza che ricopre l’oggetto auratico.

In Artful l’icona cinematografica di Aliki Vougiouklaki viene esibita e nascosta allo stesso tempo. Il testo, nell’edizione inglese, presenta infatti due apparati iconografici indiziali, che fungono da suggerimento e da supporto alla lettura. Il primo è la copertina, in cui la figura dell’attrice appare in uno scatto in bianco e nero seduta su di una poltrona davanti a una libreria. A questa immagine se ne aggiunge un’altra che appartiene invece all’appendice iconografica che correda il testo. La scelta di inserire le immagini non all’interno del corpo testuale principale bensì all’intero degli apparati paratestuali (l’appendice iconografica compare infatti dopo una breve indicazione bibliografica e i diritti riferiti a citazioni e immagini) è quanto mai significativa. La volontà, infatti, è quella di lasciare che sia l’immaginazione di chi legge a dare primariamente corpo alle immagini, mantenendo dunque un rapporto di distanza grazie alla mediazione della parola scritta. L’icona di Aliki Vougiouklaki viene scoperta infatti attraverso un procedimento di progressivo svelamento che fa affidamento non solo sulla parola, ma sull’incorporazione dell’immagine all’interno del processo esperienziale del personaggio. La prima traccia dell’icona cinematografica viene infatti evocata durante il primo dialogo fra la voce narrante protagonista e l’amato fantasma:

Tell me where you’ve been, I’d said to you earlier. […] You pointed first at one wall then another. Dark. Dark. Dark. But one is light. Three dark walls and one light wall? I said. You tapped the coffee table with your hand. Again? you said. It’s a table, I said. Yes, a table, and people, and food, a woman, hair, it’s what is it? Light, bright hair. There’s a woman there? I said. With bright hair? What woman? Who? Do we know her? And a man, next to the woman, you said. […] - he’s got, a wood, with, what is it, again? String? Hand. A man, and the wood with the string, in his hand, you know. Eponomy.[13]

In principio la voce protagonista attribuisce le visioni e i racconti del fantasma a proprie allucinazioni. Ma man mano che le apparizioni proseguono, le descrizioni di questa realtà oltremondana diventano sempre più particolareggiate, e si caricano di un significato arcano soprattutto per la presenza di parole ignote all’io narrante.

Tell me some more, I said, about the place you go, the place you are when you’re not with me. The place with the woman with the bright hair in it.

Oh, you said. Okay. Well. There’s three dark walls and one covered with light. On this wall there’s a woman, a girl, with bright hair. And sometimes she’s all colourful and sometimes there’s no colour but her hair is bright everytime. And she lives in a village on an island, and there’s and old sea captain in the same village, only he’s gone mad now that he’s been on land for so long, and she goes to the docks with him […] Yes I said. I closed my eyes and listened […] Then what? I said. Then it’s in colour and she stowed away on a boat to be near her true love, who’s a sailor, a cadet […] inside the boat the girl eats the bread and the cheese with a look of total happiness on her face.

Through all these weeks you’d been back, whenever I’d asked you about the other place you’d been, you’d told me pieces of story like these, always about this hungry, bright-headed girl. Then you’d said words I’d never heard of, words that didn’t really sound like they were words. […] Guide a ruckus, you said now. Trav a brose. Spoo yattacky. Clot so. Scoofy.[14]

La descrizione si configura in scene dal carattere già dichiaratamente filmico, tanto nella dinamica (si tratta di scenari distinti gli uni dagli altri, caratterizzati da una specificità di luogo, ma soprattutto di azione) quanto nel dettaglio, tutt’altro che trascurabile, della condizione spaziale più generale: tre pareti scure ed una luminosa (in cui non è difficile scorgere la descrizione di uno schermo, sia esso di un cinema, di una televisione o di un computer) e l’alternanza di bianco e nero e colore (che fa evidentemente riferimento ai film in questione). La lacunosità[15] delle ekphrasis (in quanto inizialmente non dichiarate in quanto tali) si combina alla scelta di riferirle alla stessa esperienza del personaggio fantasmatico. La percezione dell’immagine cinematografica, attraverso la mediazione diegetica del personaggio, è dunque distante e vicina allo stesso tempo. Solo alla fine del romanzo l’io narrante scoprirà che le parole incomprensibili sono in realtà i titoli delle canzoni recitate nei film di Aliki Vougiouklaki. La rivelazione compare proprio all’interno della lezione evocativamente intitolata On offer and reflection, ultima lezione accademica scritta dal fantasma quand’era ancora in vita e rivolta direttamente all’io narrante, come se si trattasse di una sorta di testamento sentimentale:

You think I’m in here working really hard and listening to Beethoven on the headphones, what I’m actually sitting looking online - […] I’m watching a blonde girl sitting and dancing in countless bright 60s film sets. […] it all started because I was thinking about Antigone […] I typed into the Google search box three or four things all together one after the other to see what would happen […] The first thing on the screen was the name of a Greek woman […] Anyway she was apparently a legend in Greek cinema and theatre from the 50s all through the 60s and 70s, into 80s, even the 90s […] What I know immediately was how much you would really love these films. So here’s a small present for the future from the past, from me to you with love. […] if you type this in she’ll come up singing: Aliki Vougiouklaki. I can just see you watching these. It gives me such pleasure to imagine it.[16]

A questa rivelazione in qualche modo epifanica seguono alcune ekphrasis cinematografiche: la prima, ancora negli appunti della lezione, riguarda il film Modern Cinderella, cui appartiene anche una delle canzoni evocate dal fantasma, Yponomi; la seconda invece viene compiuta dall’io narrante, che, sulla scorta del dono ricevuto, si cimenta in una visione online di alcuni film dell’attrice, di cui descrive alcune scene (molto simili, se non coincidenti, a quelle narrate dal fantasma). Il mistero è stato svelato, così come la natura ecfrastica delle descrizioni che hanno accompagnato la lettrice e l’io narrante: come la Alice carolliana, anche la Aliki cinematografica, l’io narrante e l’amato fantasma «swapped sides of the mirror» e si trovano in un luogo di in-betweenness, fra realtà e finzione, tra vita e morte: nello spazio limbico dell’aura.

Rispetto alla concezione dell’aura benjaminiana, le immagini filmiche evocate acquisiscono quell’alone nostalgico ed essenziale attraverso tanto la tecnica letteraria (l’ekphrasis lacunosa) quanto l’istanza diegetica (la scelta della prima persona, che trasferisce su di sé le scene cinematografiche).

How To Be Both è un romanzo sullo sguardo, sul confronto fra vecchi e nuovi media, sulle molteplici declinazioni della visione (quella artistica, quella pornografica, quella luttuosa, quella sorvegliata e sorvegliante). Fra la giovanissima George e il fantasma della donna che si nasconde dietro all’identità di Francesco del Cossa si instaura una serie di relazioni e di parallelismi che si fondano proprio sulla descrizione di atti della visione, e su come questi atti si cristallizzino nella costruzione artistica di un muro iconico. Da un lato, troviamo il muro della camera di George, che nella prima parte del romanzo è minacciato da una pericolosa infiltrazione d’acqua che proviene dal tetto. Tutte le pareti della stanza si coprono progressivamente di immagini. Le prime a popolarle sono vecchie fotografie che ritraggono la madre a diverse età. A queste, di carattere dunque luttuoso e malinconico, se ne aggiungono ben presto altre. L’amica di George, Helena/H, sapendo che l’amica ha una predilezione per gli anni ’60 proprio in ricordo della madre, le porta un giorno una busta contenente una fotografia:

George opens it. Inside there’s a photograph on thick paper. It’s summer in the picture. Two women (both young, both between girl and woman) are walking along together past some shops in a very sunny-looking place. Is it now or is it in the past? One of them is yellow-haired and one of them is darker. The yellow-haired one, the smaller of the two, is looking at something off camera, off to her left. She’s wearing a gold and orange top. The dark-haired taller girl is wearing a short blue dress with a stripe round the edging of it. She is in the middle of turning to look at the other. […] The yellow-haired one looks preoccupied, intent. The dark one looks as if something that’s been said has struck her and she’s about to say a yes.

Who are they? George says.

French, H says. From the 1960s. […] I thought this one (she points at the blonde one) looked a bit of you.[17]

Ancora una volta, ci troviamo di fronte ad un’ekphrasis apparentemente lacunosa, dal momento che non viene svelata immediatamente l’identità delle due giovani donne. Tuttavia, in aiuto alla lettrice non adusa alla musica francese degli anni Sessanta viene l’apparato paratestuale: la copertina infatti dell’edizione originale inglese riporta proprio la fotografia di cui si parla nel testo: si tratta delle cantanti francesi Sylvie Vartan e Françoise Hardy, due icone degli anni ’60.

A partire da quest’immagine si crea una fitta rete di corrispondenze interne al romanzo. In un punto più avanzato della narrazione, osserviamo George intenta ad ascoltare proprio una canzone di Sylvie Vartan che le suscita un senso di vita e tristezza insieme. Della canzone viene indicato un verso in cui compaiono le parole francesi per dreamed e read: e si tratta dello stesso verso della canzone Mon Testament che compare in epigrafe insieme ad altre citazioni: «J’ai rêvé que sur un grand mur blanc/je lisais mon testament». Il riferimento al muro come testamento crea un ponte temporale fra George e Del Cossa. La fotografia si collega al rituale mattutino che George dedica alla madre (una danza su musiche anni ’60), ma testimonia anche l’importanza dell’amicizia con H, grazie alla quale la sedicenne riuscirà a superare progressivamente il proprio disagio. Inoltre il verso anticipa quello che la lettrice scoprirà solo successivamente, e cioè che George inizierà a sorvegliare e a fotografare la casa della presunta spia/amante della madre, Lisa Goliard, creando una sorta di collage fotografico con queste immagini. Di questo verremo a sapere grazie allo sguardo di Del Cossa, che nella seconda parte del romanzo, oltre a raccontare la propria storia, osserva con sguardo straniante la vita di George. Il fantasma presta un interesse particolare proprio a quei dispositivi scopici che George impiega quotidianamente. Così lo smartphone e il tablet vengono interpretati prima come tavolette votive da parte dell’artista del passato poi come camere oscure in miniatura; ma l’attenzione di Del Cossa si concentra soprattutto sul muro di George, e sulle sue immagini:

There are many made pictures, all true to life in their workings, on the 4 walls in this room. The south wall, along with the narrow bed runs, has a picture of 2 beautiful girls seen walking along like friends do: one has gold hair, one has dark but the dark of her hair is sunlit to lightness - […] their clothes are mosaic of gold and azzurrite […] the goldener one is preoccupied: the darker-headed girl turns her head towards her in a most natural gesture in open air […] The picture is by a great artist surely in its patchwork of light, dark, determination, gentleness.

The west wall has a large picture of I singularly beautiful woman: her eyes look straight out: there is something just beyond you, it says, I can see it and it’s sad, puzzling, a mystery: this is a very clever thing to do with eyes and demeanour: one of her arms is tight around her neck holding herself […] the curve of her face makes her face look like the mask that means sadness in Greek ancients: she is sorry I think: I think on behalf of the victims: cause she is a figuring of St Monica I guess from it saying underneath in words that chance to be in my own language MONICA VICTIMS.[18]

Questa volta le ekphrasis esibiscono un carattere pittorico, nell’attenzione manifestata per i colori, per l’intensità degli sguardi delle figure. Ma l’elemento forse più interessante è il carattere straniante, di Entfremdung, che l’ekphrasis riferita al poster di Monica Vitti esibisce grazie all’uso dello sguardo di Del Cossa. L’immagine, che per George ha un carattere emotivo-memoriale di ricordo della madre, del viaggio compiuto a Ferrara, e che la ragazzina rafforza guardando il film di Antonioni L’avventura (presentato nella prima parte del romanzo attraverso la consueta modalità di ekphrasis allusiva), viene qui risemantizzata attraverso lo sguardo ‘estraneo’ dell’artista rinascimentale, che coglie l’immagine della diva interpretandone il carattere ‘divinum’, di icona sacra.[19]

4. Il tempo, l’esperienza, lo sguardo

La percezione delle immagini assume dunque una connotazione di distanza sia grazie alla diversità dei media sia per le specifiche strategie stilistiche adoperate dall’autrice: è come se osservassimo le immagini da lontano, dal momento non solo che esse ci vengono rese indirettamente attraverso parole (e non segni iconici), ma anche perché la loro descrizione appare lacunosa, misteriosa, costruita attorno ad un procedimento di suspense e di svelamento enigmatico. Tuttavia, le immagini acquisiscono il proprio carattere auratico anche (e soprattutto) in virtù di un’altra distanza: quella temporale. In tutti e tre i romanzi, infatti, sussiste una divergenza fra il tempo della storia (cioè quello in cui sono ambientate le vicende dei personaggi) e il tempo delle immagini (cioè l’epoca cui esse appartengono o fanno riferimento). Nella maggior parte dei casi, le immagini alludono alla sfera temporale del passato, anch’esso declinato secondo due modalità: un passato collettivo, che in entrambi i casi si colloca nella cultura d’essai degli anni ’60 (anche se How To Be Both mette in scena anche un passato più remoto, quello dell’Umanesimo e Rinascimento italiano), espresso attraverso le immagini tipiche della modernità novecentesca (fotografia e cinema); ed un passato più individuale, intimo, privato, in cui le immagini collettive acquistano un significato specifico attribuito da parte dei personaggi in relazione alla propria dimensione privata. Accade questo in How To Be Both (George recupera le canzoni, le fotografie e i film degli anni ’60 perché è quella l’epoca prediletta dalla defunta madre) e in Artful (i film di Aliki Vougiouklaki).

Ciò che allontana queste immagini e il loro riferimento dalla semplice citazione giocosa postmodernista è il carattere esperienziale dato proprio dalla distanza e dicotomia temporale. All’interno di un inquadramento collettivo del passato (Erfahrung) trova spazio il carattere individuale (Erlebnis) che esperisce il passato non come semplice dato da archiviare, ma come un ‘è stato’. La distanza, la nostalgia, l’alone dell’opera d’arte auratica si trasferiscono sulle immagini fotografiche e cinematografiche della cultura pop d’essai attraverso l’investimento emotivo del lutto. Ciò che Barthes aveva identificato come il noema fotografico è anche lo stesso elemento che rendeva auratici i dagherrotipi agli occhi di Benjamin, e cioè quel collegamento fra immanente e trascendente che l’immagine è in grado di creare nel suo rendere contemporaneamente accessibili la vita e la morte. E proprio in virtù del preciso significato emotivo, luttuoso, che i personaggi di Ali Smith esprimono nel loro relazionarsi alle immagini, ecco che le immagini stesse diventano oggetti “che guardano”, come sosteneva Benjamin a proposito dell’aura, capaci di rimandare uno sguardo.

Le icone dell’era post-auratica vengono dunque assimilate sempre di più al sistema iconografico-iconologico delle opere d’arte, e questo è ancora più evidente in How To Be Both, dove si crea un parallelismo crescente fra le immagini della contemporaneità delle fotografie, del cinema, dei tablet, degli smartphone, e quelle canoniche della pittura. Il dato iconologico (cioè di lettura del significato culturale dell’immagine) riceve una lettura rinnovatrice a partire dal dato psicologico del personaggio, che impone una propria interpretazione all’immagine, sovvertendo il carattere più immediatamente massmediale.

Così in Artful l’immagine di Aliki Vougiuklaki passa da semplice icona del cinema greco anni ’60 a dono amato, che suggella anche una serie di riflessioni, portate avanti nel corso delle lezioni incastonate nel romanzo, sul rapporto fra arte, amore e morte, sui procedimenti artistici come attraversamenti di barriere, di specchi e di schermi.

In How To Be Both il parallelismo fra i muri pieni di fotografie della stanza di George e l’affresco sul muro di Palazzo Schifanoia non solo sancisce una risemantizzazione in chiave iconologica delle immagini pop (Monica Vitti/St Monica protettrice delle vittime, e in qualche modo protettrice di George), ma prosegue la riflessione sul rapporto fra rappresentazione artistica e memoria/morte. Così la fotografia di Sylvie Vartan è per George ricordo della madre, auto-identificazione (le assomiglia) e simbolo dell’amicizia con H., e il suo corrispettivo per Del Cossa è il terzo decano del mese di Marzo (che l’edizione inglese riporta nel secondo risvolto di copertina, in cui l’artista ha rappresentato se stessa attraverso un’immagine androgina e dai simboli ambigui.[20] Il poster di Monica Vitti è per George dono della madre e ricordo del viaggio a Ferrara, e si accosta, nell’intensità dello sguardo, alle immagini di santi (San Vincenzo, Santa Lucia.[21] Le fotografie della madre che George guarda con sguardo malinconico trovano un corrispettivo nell’affresco di Del Cossa, che attribuisce ai personaggi delle scene i volti dei propri cari (i genitori, i fratelli, le donne amate nel bordello). Il collage di fotografie della casa di Lisa Goliard che George ha scattato nel corso di mesi viene salutato dal fantasma dell’artista con l’esclamazione «she’s an artist». Ci troviamo di fronte alla riflessione su quella che potremmo definire, sulla scorta di Warburg e Cometa,[22] la forma atlante: una giustapposizione di immagini che si illuminano a vicenda e il cui carattere tanto contenutistico quanto stilistico acquisisce un nuovo significato grazie a questa lettura contrappuntistica.

La pregnanza della risemantizzazione delle immagini è resa evidente non solo sul piano del contenuto e della trama, ma anche su quello della forma, o della diegesi, grazie alla funzione affidata allo sguardo. L’uso di tecniche quali il discorso indiretto libero (la parte di George in How To Be Both) il monologo interiore e drammatico (in Artful, tutto in prima e seconda persona e nella parte su del Cossa in How To Be Both), lo stream of consciousness (all’inizio e alla fine della sezione narrata da Del Cossa in How To Be Both), oltre a delineare uno sperimentalismo che è stato giustamente assimilato dai critici a quello del modernismo anglosassone, rileva anche e soprattutto un’attenzione nei confronti dell’interiorità di ciascun personaggio e della problematicità del loro sguardo. Le immagini, come abbiamo potuto notare nei brani riportati dai romanzi, non sono mai descritte in modo ‘oggettivo’, ma sempre già filtrate dal punto di vista individuale del personaggio, che investe le immagini di uno specifico pathos.

Potremmo dunque concludere osservando come nelle immagini di Ali Smith si produca un passaggio semantico da semplici icone (cioè immagini che appartengono ad un passato collettivo) a fotografie (non solo in senso letterale, ma nell’accezione di immagini in cui prevale la dimensione dell’‘è stato’), a iconografie (in cui le caratteristiche visive delle immagini vengono vivificate dal significato esperienziale dei personaggi). A partire quindi dalla triangolazione icona/fotografia/iconografia si compie quel processo di recupero dell’aura: la risemantizzazione del dato iconografico avviene in virtù costantemente fatto oggetto di un investimento emotivo che il soggetto proietta sulle immagini. La componente luttoso-memoriale che i personaggi imprimono sugli oggetti visivi consente il recupero di quella tensione fra hic et nunc ed eterno, tra vicino e lontano, che è caratteristica dell’aura.

1 Facciamo riferimento alla celebre definizione di Roland Barthes a proposito del noema della fotografia in La camera chiara. Nota sulla fotografia [1980], trad. it. di R. Guidieri, Torino, Einaudi, 2003: «Il nome del noema della Fotografia sarà quindi: “È stato” […]: ciò che io vedo si è trovato là, in quel luogo che si estende tra l’infinito e il soggetto […]; è stato là, e tuttavia è stato immediatamente separato; è stato sicuramente, inconfutabilmente presente, e tuttavia è già differito» (p. 78).

2 W. Benjamin, Aura e choc. Saggi sulla teoria dei media, a cura di A. Pinotti e A. Somaini, Torino, Einaudi, 2012.

3 Ivi, p. xx.

4 Ivi, p. 21.

5 Per Benjamin il concetto di esperienza è fondamentale per spiegare i profondi cambiamenti epistemologici che caratterizzano la modernità. Egli evidenza il passaggio da una società comunitaria come quella contadina alla civiltà industriale riflettendo sul profondo mutamento del concetto di “esperienza”. Secondo il filosofo tedesco, la società pre-industriale era contraddistinta da un senso sociale e da un’esperienza di stampo collettivo: la memoria della comunità si sedimentava all’interno degli individui attraverso un processo di Erfahrung, termine tedesco che sta per “esperienza” in senso collettivo, laddove essa viene sostituita dalla molto più limitata Erlebnis (esperienza individuale) nel contesto metropolitano.

6 Ivi, pp. 194-197.

7 Susan Sontag in Sulla fotografia. Realtà e immagine nella nostra società [1980], trad. it. di E. Capriolo, Torino, Einaudi, 2004, e particolarmente nel saggio ‘Oggetti malinconici’ mette bene in luce l’intrinseca dimensione malinconica della fotografia (e soprattutto di quella di fine Ottocento), nel suo evidenziare la temporalità, la caducità e il paradossale collegamento fra movimento-vita da un lato, e fissità-morte dall’altro. Sul collegamento fra vecchie fotografie e aura riflette anche Agamben, il quale, a proposito della concezione di aura elaborata da Benjamin, cita come fonte lo scrittore Léon Daudet e il suo La melancholia (1928), in cui Daudet, oltre a parlare del concetto di aura in termini di ambiance, considera la capacità, ad esempio, del cinema di cogliere ‘l’atmosfera’ (G. Agamben, Stanze. La parola e il fantasma nella cultura occidentale, Torino, Einaudi, 2011, p. 53). Su questo tema si veda anche il saggio di B. Carnevali, ‘Aura’ e ambiance: Léon Daudet tra Proust e Benjamin ’, Rivista di Estetica, 46 (3), 2006, pp. 117-141.

8 Per una riflessione sul concetto di inconscio ottico si veda anche F. Vaccari, Fotografia e inconscio tecnologico, Torino, Einaudi, 2011.

9 Su questo punto riflette anche Georges Didi-Huberman nel saggio intitolato ‘La doppia distanza’ [1980] (in Id., Il gioco delle evidenze. La dialettica dello sguardo nell’arte contemporanea, trad. it. di C. Arruzza, Roma, Fazi, 2008, pp. 100-116). In particolare Didi-Huberman sottolinea la necessità di interpretare in senso secolare l’attributo cultuale dell’aura, considerandola quindi in termini di “immanenza visiva e fantasmatica”.

10 Benjamin stabilisce un’analogia fra lo scatto fotografico o l’occhio della macchina da presa con il gesto meccanico dell’operaio: in tutti questi casi, la giustapposizione dei gesti, non collegati gli uni con gli altri da un punto di vista logico o temporale, ingenererebbe la perdita definitiva di qualunque possibilità memoriale e (dunque) esperienziale (W. Benjamin, Aura e choc, pp. 182-183).

11 All'interno del dibattito critico segnaliamo l'unica (a nostra conoscenza) raccolta di saggi interamente dedicata all'autrice: M. Germanà, E. Horton (eds.), Ali Smith. Contemporary Critical Perspectives, London, Bloomsbury, 2013.

12 Fra le peculiarità del romanzo, infatti, si segnala la volontà dell’autrice di pubblicare due versioni differenti del romanzo, in cui le due parti si presentano in ordine inverso. Sta a chi legge scegliere a partire da quale partizione iniziare. All’interno di questo articolo farò riferimento all’ordine personale che ho seguito nella lettura del romanzo: la prima parte corrisponde a quella dedicata a George, la seconda a quella dedicata al fantasma di Francesco del Cossa.

13 A. Smith, Artful [2012], London, Penguin, 2013, pp. 42-43.

14 Ivi, pp. 63-64.

15 Sul potere narrativo della lacuna si rimanda a N. Gardini, Lacuna. Saggio sul non detto, Torino, Einaudi, 2014.

16 Ivi, pp. 175-176.

17 A. Smith, How to be both [2014], London, Penguin, 2015, pp. 81-82.

18 Ivi, pp. 287-288

19 A tal proposito è molto interessante il discorso sviluppato da Elisabeth Bronfen e Barbara Strauman nel volume Die Diva: Eine Geschichte der Bewunderung (München, Schirmer/Mosel, 2002). Le due autrici interpretano il significato culturale della diva nella sua contraddittorietà: il significato etimologico di “divinum” sembra sopravvivere in un’accezione moderna proprio nella somiglianza fra la diva e il martire (cosa che proprio l’interpretazione dell’immagini di Vitti fatta da Del Cossa sembra suggerire implicitamente): entrambi instillano nel pubblico un senso di speranza (nella gloria terrena/nella gloria ultraterrena); entrambi perdono in qualche modo il proprio corpo (a causa dell’effetto mediatico/a causa della morte); entrambi si esibiscono di fronte a un pubblico che diventa il vero possessore della loro vita (i fan / i fedeli); entrambi vivono una dicotomia fra un’intrinseca solitudine e il bisogno del pubblico per asserire il proprio status.

20 Non a caso quest’immagine compare, tanto nell’affresco quando nei risvolti di copertina, opposta all’altro decano, che sappiamo rappresentare un vigoroso “infedele”, unico uomo che l’ha vista nella sua natura sessuale di donna. È interessante riflettere anche sulla capacità di rilettura delle opere di Del Cossa all’interno del romanzo: lontani dalle interpretazioni di Aby Warburg, il romanzo, sfruttando il potere dell’immaginazione artistica, rielabora completamente il significato di simboli, tratti e dettagli delle opere artistiche, secondo una lettura che possiamo definire femminista.

21 Proprio il dettaglio degli occhi/fiore del dipinto è stato usato nel romanzo per introdurre la parte dedicata a Del Cossa.

22 M. Cometa, ‘Fototesti. Per una tipologia dell'iconotesto in letteratura’, in V. Del Marcio, I. Pezzini (a cura di), La fotografia. Oggetto teorico e pratica sociale, Roma, Edizioni Nuova Cultura, 2011, pp. 63-101.