L’ospite di questa seconda conversazione di Lighting Light(s) non è un light designer in senso stretto, ma ‘fa’ il light designer a tutti gli effetti (e senza ‘effetti’…). Concepisce questa parte della creazione scenica così come tutte le altre componenti, in un rapporto dunque serratissimo e necessario tra drammaturgia e linguaggi espressivi.

Il percorso di Alessandro Serra è segnato da un’etica profonda, che talvolta può apparire come uno spirito intransigente; esigente rispetto all’impegno di attori e spettatori. L’impegno di un patto onesto che prevede esercizio, attenzione e sincerità; in cambio di questo impegno Serra regala visioni di rara bellezza, che deriva certamente da una dote estetica raffinatissima, tradotta in primis nel rapporto della luce con le ‘cose’ del mondo (corpi, spazio, oggetti, aria, suoni…).

Nel 1999 fonda Teatropersona, che reca nel nome un omaggio a Ingmar Bergman. Rivedere Persona tenendo a mente gli spettacoli della compagnia e la poetica di Alessandro Serra rivela consonanze non meramente esteriori.

Non è un caso che il motivo del silenzio affiori in modo ricorrente nel percorso dell’artista.[1]Una condizione che crea fertili relazioni con l’impiego della luce (e del buio), come si leggerà in questo scambio di riflessioni.

Dovendo scegliere in questo ‘foyer d’ingresso’ alla nostra conversazione un tratto da mettere in evidenza, lascerei il compito alle suggestioni che possono evocare i nomi di alcuni spiriti ‘tutelari’, oltre al già citato Bergman, figure come Proust, Beckett, Schulz, Kantor, accanto alla luce di artisti amati da Alessandro Serra che sono stati scintille per le sue creazioni: Hammershøi, Hopper, Giacometti, ma anche Rembrandt.

Per la documentazione visiva e le presentazioni degli spettacoli rinviamo al sito della compagnia Teatropersona, dove sono raccolte anche alcune tra le molte recensioni e i vari saggi critici dedicati al suo lavoro (https://www.teatropersona.it).

Mi fa piacere inoltre ricordare che, come nel caso di Pasquale Mari interlocutore del dialogo precedente, anche Alessandro Serra è intervenuto in diverse occasioni nel contesto delle lezioni e dei seminari presso l’Università di Padova, e che un suo contributo ‘visivo’ (una splendida serie di scatti) farà parte del prossimo numero di Sciami / Ricerche, dal titolo Sentire luce, dedicato al tema della luce nella sua declinazione ‘atmosferica’.

Infine, ad aprire le nostre riflessioni, un video ‘d’occasione’ girato da Alessandro Serra, un omaggio ai ficus retusa di Cagliari, al bosco di Birnam, allo spirito sardo che ha pervaso la trasmutazione di Macbeth in Macbettu.

Mi è parso una sorta di precipitato del suo mondo. Vi è il suo sguardo sulla realtà – attimi penetranti colti all’istante, una prospettiva sempre mutevole, il processo di de-realizzazione che ci fa percepire il movimento puro grazie al dinamismo della luce. E infine, una condizione instabile e reversibile tra positivo e negativo, chiaro e scuro.

Sono motivi che gli spettacoli di Teatropersona mettono in campo con forza e con lirica precisione.

1. Composizione, regia e creazione luci

Cristina Grazioli: Concezione della luce e idea registica: in anni lontani le mie ricerche sulla luce in scena hanno incrociato il dibattito sulla ‘nascita’ e affermazione della regia.[2] La mia idea era che la consapevolezza di una potenzialità unificante della luce (e l’aspirazione – se non ancora la pratica – di un suo impiego in tal senso) si sia affermata di pari passo alle prime istanze di riconoscimento di un principio unitario della messinscena. E che forse l’evoluzione dell’illuminazione sia stato un fattore che ha accompagnato e favorito la pratica di uno spettacolo concepito come organismo coerente e pulsante all’unisono.[3]

Si tratta in entrambi i casi di fattori (il principio registico e la luce) ‘invisibili’, immateriali, eppure strutturanti, cardini della composizione e della costruzione artistica di una messinscena.

Prendo spunto da questo dato storico in quanto tu sei uno dei (pochi) casi di regista e creatore luci nella stessa persona. Ci sono certo esempi illustri (basti il nome di Bob Wilson); ed è vero che tu assommi non solo le funzioni di regista e creatore luci, ma anche quelle di costumista, scenografo, Dramaturg… e spesso anche fotografo di scena.

Tenendo conto di questa prossimità, che cosa avviene a livello di processo di composizione, esiste una priorità – o un fattore che incide maggiormente sull’altro? Nei tuoi spettacoli si coglie immediatamente l’inscindibilità tra i diversi codici scenici, ma come nasce questo nodo in sede di processo, e quale tipo di materia-luce viene chiamata dallo ‘spirito’ dell’idea registica?

Alessandro Serra: Fare luce è per me fare regia, non vi è alcuna distinzione. Forse perché ho iniziato da subito a occuparmi di questi due aspetti del mio lavoro insieme ad altri. Se avessi prima iniziato a fare il regista, forse ora le due cose sarebbero distinte. Inoltre molto prima di conoscere il teatro avevo già iniziato a praticare la fotografia e quindi, forse inconsciamente, sapevo già del potere evocativo e narrativo della luce.

Quando studio per prepararmi a una nuova scrittura di scena prendo appunti sulla luce, penso, scrivo, cerco immagini, scarabocchio qualcosa. E così ad esempio in questi ultimi due mesi trascorsi a lavorare su La Tempesta di Shakespeare, quando traduco Prospero che dice: «I have bedimmed the noontide sun» (ho oscurato il sole a mezzogiorno), non è che occorra chissà quale picco di creatività per capire che la tempesta si svolge in pieno giorno ma è totalmente avvolta dalle tenebre. Poi in teatro cercherò insieme a Stefano Bardelli, il mio tecnico, di ricostruire quel particolare buio a mezzogiorno che è come il sole a mezzanotte, un momento metafisico in cui si schiude la magia. Cos’è questa? La mia attività di traduttore, non essendo io un traduttore? O di Dramaturg, non essendo un Dramaturg? È regia? O sto forse pensando come un light designer? Per comodità chiamo tutto ciò scrittura di scena.

È un processo simultaneo, uno dei vantaggi della povertà di mezzi dei miei primi anni di attività. Anni in cui dovevamo fare con quel poco che avevamo: poca esperienza, poca sapienza, una piccola stanza fornita di una rudimentale attrezzatura, un pavimento in legno per il training, quattro barre di alluminio al soffitto per appendere una decina di proiettori usati. E così quando iniziavamo le prove, come in un piccolo rito domestico, chiudevamo le tende e accendevamo i fari, non so quanti chilometri ho percorso su e giù dalla scala per cercare di disegnare la scena. La luce agiva sin dai primi giorni e così si imponeva nel racconto, cercavo effetti per impressionare il pubblico, a volte purtroppo li trovavo, ma l’essenziale fu rendersi conto da subito della forza narrativa ed emozionale della luce. È uno strumento narrativo potentissimo, soprattutto in quei momenti in cui il tempo si dilata, e si scivola in una dimensione più sottile. In quei passaggi la luce oltrepassa gli altri mezzi espressivi e così ad esempio in AURE,[4] cambiando la temperatura colore della stanza, impercettibilmente si accede alla camera oscura interiore. Sulle porte bianche, illuminate frontalmente quasi a voler sottolineare la loro funzione quotidiana, lentamente subentrava una luce che scendeva in picchiata e creava minuscole ombre, la piccola maniglia si sdoppiava, agevolando così un’invisibile diplopia. Inoltre questa luce segreta piovuta dall’alto aveva una temperatura più fredda che si miscelava con quella calda frontale. Le porte si stagliavano nel buio ma cambiando la luce si aveva come la sensazione che aprendole si potesse accedere a un’altra dimensione e non a un’altra stanza di un comune appartamento. Se apro quella determinata porta vado in cucina, ma se la apro al crepuscolo, quando un lieve bagliore la colora impercettibilmente di blu ecco allora che in quel preciso istante, per un attimo, quella diviene la porta dell’infanzia. E di là c’è nostra nonna che stende con il mattarello una sfoglia di dodici uova, una per ogni figlio…

Forse non è così, forse è una mia illusione, ma stando ad alcune testimonianze ci sono stati spettatori che hanno percepito questo mistero, questa possibilità…

La luce può cambiare un oggetto, può modificare totalmente la scena, la percezione della realtà. Mi pare un’arma formidabile per compiere l’intento sovrano dell’arte: rendere lo spazio e il tempo sensibili. Concedere cioè a chi guarda il privilegio di percepire lo spazio e il tempo non come concetti astratti o filosofici ma come un’esperienza concreta, materica.

2. Luce: il corpo dell’Invisibile

C.G.: AURE emana bagliori che evocano insieme Proust, Hammershøi, Appia, Rilke, il tuo omaggio a Zolla – poetiche che non a caso potremmo sentire aleggiare nella sfida simbolista di Salzmann,[5] L’invisibile reso visibile, che risuona anche in un regista a te caro come Peter Brook.

Da spettatrice, confermo l’impressione della porta che come ad un soffio di memoria inatteso rovescia il nostro sguardo sull’interiorità. AURE è esempio straordinario di ‘resa visibile’, in mutato contesto, delle poetiche di ambito simbolista.

Penso anche a quanto mi suggeriva la visione di Macbettu, dove il buio è la pagina della scrittura di una scena che sembra non avere confini: è il buio che consente alla scena di essere percepibile oltre il perimetro del visibile. Come se la vita di suoni, oggetti, presenze non cessasse oltre il quadro scenico.[6]

D’altronde Hammershøi è stato per te maestro nel rendere percepibile il silenzio della luce, dell’azione immobile, della presenza di ciò che è invisibile agli occhi ma percepibile; avevo ammirato in AURE, tra le altre cose, l’‘intuizione’ di quello spazio sussurrato senza cadere nella citazione, nella riproduzione di un’immagine: come se lo spazio della scena facesse respirare la stessa aria dei suoi quadri, senza mostrarli veramente, senza ‘esibirli’.

La prima volta che venisti a Padova per un incontro con gli studenti raccontasti della tua curiosità e voglia di conoscere – anche nei dettagli – gli ‘strumenti’ dei quali ti potevi servire. L’esempio fu proprio una lampada: smontarla per capirne il meccanismo e poterla utilizzare o ricostruire. Una delle proprietà che rendono la luce così affascinante è il fatto che essa unisce questioni molto tecniche (siano esse semplici o sofisticate, artigianali o industriali) ad un portato simbolico immenso, che si spinge fino alla mistica della luce, l’aura: materia e luce, percezione sensibile e suo riverbero emotivo e spirituale. Penso anche ad una espressione che ti ho sentito pronunciare spesso: ‘Accendere lo spazio’.

A.S.: La luce è per me puro istinto, la percepisco prima degli oggetti, la sento, mi scuote l’anima. Mi riferisco alla percezione della realtà sensibile: la luce non si vede, ma fa vedere. In questo senso possiede la stessa funzione dell’attore.

Molti grandi maestri parlano di corpo trasparente o corpo di luce, penso ad esempio al corpo trasparente di Iben Nagel Rasmussen o all’attore invisibile di Yoshi Oida. Alcuni antichissimi testi tibetani si spingono fino alle soglie del corpo di arcobaleno: la trasmutazione di un corpo ordinario in pura luce di arcobaleno.

L’attore così come la luce: mostra e non si mostra. E dunque quando uno spettatore nota la bellezza di un determinato passaggio luminoso in una mia opera allora significa che lì ho fallito.[7] La luce non si deve vedere. La realtà di tutti i giorni è continuamente animata da meravigliosi fenomeni luminosi, in un vicolo di una grande città o nei meandri di una faggeta. Eppure quando viviamo, viaggiamo, raggiungiamo una persona, quando mangiamo all’aperto in una grande piazza di una città sconosciuta la luce è lì che delinea forme, ammanta cose e persone e noi semplicemente non ce ne accorgiamo. Chi fa il mio mestiere o immagino un pittore o un fotografo, chi insomma è ‘condannato alla creatività’ (così diceva Grotowski) non può fare a meno di cercare la luce quasi prima della forma. Per il resto, così nella scena come nella vita, la luce fa il suo: passa, accarezza e se ne va. Ci concediamo solo rari momenti di contemplazione quando qualcuno che ci è a fianco all’improvviso dice: guarda che luce! E per un attimo tutto si sospende.

In scena dovrebbe essere così. Penso molto a Peter Brook e ai suoi scritti, pochi, sulla luce. Il fatto cioè che, forse, la luce non dovrebbe distrarre colmando con effetti spettacolari una mancanza registica o attoriale o decorando la scena come orpello esteriore, posticcio e non necessario.

E questo non dipende dal numero di fari a disposizione.

La luce in teatro o c’è o non c’è. Non la si può relegare a un fatto accessorio, come spesso accade, per cui faccio la regia e poi chiamo qualcuno che a un certo punto “mi fa le luci”. In teatro spesso le luci non servono, si può fare teatro in una stanza con un’orrida luce al neon, oppure all’aperto, in una squallida piazza, o a Epidauro, sfruttando le infinite gradazioni e temperature del tramonto.

Abbiamo creato L’ombra della sera[8] al Nostos Teatro di Aversa, un piccolo nido di cultura e amore per il territorio e per l’arte. Lo spazio era piccolo, non troppo alto, mancava una quinta o meglio al posto della quinta c’era il bagno (del bar) e così durante le improvvisazioni, Chiara ha aperto la porta e acceso la luce, una luce al neon che s’è messa a sfarfallare con una grazia che mai più siamo riusciti a ripetere. Quel limite è divenuto fonte di ispirazione. Chiara si guarda allo specchio, si cambia d’abito, dopo aver acceso una luce al neon di un comune bagno.

Si può fare teatro in un grande teatro e illuminare scena e platea con le ben note luci di servizio, se la scrittura di scena lo prevede. Ma dal momento in cui si iniziano a usare le luci, subito si attiva il linguaggio e così la luce diventa presenza materica, racconto, veicolo di emozioni, daimon segreto dell’attore. In questo senso dico che la luce c’è o non c’è. Dal momento in cui una minima fonte luminosa si accende nel buio, si attiva la drammaturgia della luce, uno strumento meraviglioso che in pochi, credo, sanno davvero gestire. Nel mio caso essendo integrata nel processo di scrittura di scena credo di riuscire a coglierne le potenzialità espressive e narrative ma non credo che riuscirei mai a fare un disegno luci per un altro regista. Così come non farei una scenografia su commissione, né saprei disegnare i costumi per un’opera che non fosse mia.

C.G.: Materia e daimon della luce… possiamo declinare questo motivo sulla tua concezione dell’attore. Presenze riverberanti[9] gli attori, corpi che non ‘interpretano’ ma creano linee dinamiche, direttrici che articolano lo spazio, lo muovono – lo agiscono e ‘animano’. Corpo riverberante che è anche un giunto tra la luce che illumina lo spazio, creando volumi di massa luminosa e la luce che si posa su piani e oggetti, creando zone pittoriche. Forse quello che auspicava Appia.[10]

Mi sembra sia uno dei temi più delicati, un discorso tra i più difficili da afferrare e definire con le parole, il rapporto tra la luce e l’attore/attrice – tra l’illuminazione e il corpo (membrana attraverso cui ‘emana’ altro); quando pongo la questione a registi o creatori luci noto che si fatica a individuare i termini del discorso.

L’attore così come la luce mostra e non si mostra. Prendo spunto da un tuo scritto di tempi lontani; è il tuo primo saggio pubblicato, che io sappia, Il corpo risuonante in Ipercorpo (2005).[11] Leggendo il testo ci si rende conto che questo risuonare ha a che vedere con l’irradiare luce.

Scrivevi:

Finché ci saranno ancora attori che avranno il coraggio di chiudere gli occhi insieme a me per cercare di vedere non smetterò mai di professare la mia sacra, visionaria bestemmia […]. Tuttavia la complicazione nasce dal fatto che sfortunatamente all’attore non basta chiudere gli occhi per vedere (prodigio che si perde con la pubertà), […] deve addestrarsi fino a trasformare il proprio corpo in un bastone per ciechi: è il bastone che consente la visione, il potere rivelatore dell’arte. […] Non si tratta di svelare, ma di ri-velare. La nostra imperdonabile cecità consiste nel non riconoscere l’arte come il più prezioso dei veli che coprendo rivela una realtà altrimenti impercettibile e sconosciuta. Per trasformare il proprio corpo in una simile fonte di luce non vi è che un modo, antico e ormai fuori moda: l’addestramento. Poiché l’unico modo per raggiungere l’impossibile, è compiere il possibile.

L’attore è un essere di ritorno dall’Ade, è un veicolo, non uno zombie ma una creatura luminosa.[12]

Tra l’altro, a proposito del testo drammaturgico, portavi l’immagine del tappeto, ricordando come più lo si calpesti e più esso acquisti valore: sparisce l’intreccio ed emerge l’immagine;[13] implicitamente attribuendo al calpestio, che è movimento del corpo, la funzione di ‘attivare’ l’immagine.

E ancora – già allora: «Un simile corpo, prossimo alla morte, non ha più bisogno di dimenarsi per rubare l’attenzione dello spettatore, poiché finalmente ha smesso di recitare e ha iniziato a emanare.

Un corpo luminoso che è come la luce: non si vede ma fa vedere».[14]

Recentemente riflettevo sulla scelta dei miei territori di ricerca: Figure e Luce. Se sono state le marionette (attraverso una delle loro declinazioni, il teatro d’ombre) a portarmi ‘alla luce’, ora che da qualche tempo sto cercando di fare convergere i due ambiti mi sembra che un tratto comune sia quello dell’invisibilità dell’umano, del celarne la presenza esibita a favore di una presenza ‘irradiante’– la luce ‘si dà’ all’Altro; l’attore che si cela, si “copre il volto”, direbbe Rilke additando Eleonora Duse, è una delle premesse alle grandi riflessioni sulla Marionetta d’inizio Novecento – almeno nella mia lettura. Forse allora non è pura coincidenza la tua passione per le Figure…

Dell’attore marionettista, Henri Gouhier scriveva che è «chaleur rayonnant d’une source cachée, lumière tombée d’une étoile anonyme» (calore irradiante da una fonte nascosta, luce caduta da un’anonima stella), un «attore dalle mani di luce».[15]

A.S.: Nel Trattato dei manichini[16] la luce aveva un ruolo centrale. Le immagini emergevano dal buio e puoi immaginare la difficoltà ogni volta di ricrearlo in teatri ormai saturi di inquinamento luminoso. È una battaglia contro i vigili del fuoco e i direttori di scena. Noi non chiediamo certo di spegnere i segnali luminosi per le uscite di emergenza, sarebbe solo auspicabile che le luci illuminassero la porta da imboccare in caso di evacuazione e non la platea o, peggio, il palcoscenico. Così ad esempio le luci che non illuminano i gradini ma sono direzionate verso il palcoscenico. Diciamo che tutte le luci di servizio di molti teatri dovrebbero essere ridisegnate, ri-puntate e abbassate di intensità. In alcuni teatri si sfiora il paradosso per cui se esco al buio verso l’uscita di emergenza viene istintivo proteggersi gli occhi per via della luce che, ripeto, non illumina la porta ma ci trafigge la retina.

3. Drammaturgie della luce (del buio e dell’ombra)

C.G.: La luce è nemica della vista… il buio è grembo dell’immagine, genesi delle visioni. Nella conversazione precedente di queste Lighting Light(s) si citava il ritaglio – per esempio in Memè Perlini – che deve molto allo sguardo cinematografico. Ed è nella camera oscura che prende forma l’immagine. Il buio è anche garante di quell’arresto, manque o sottrazione parente stretto del silenzio. Sono ingredienti fondamentali nel tuo processo di composizione, che si traducono in una condizione di percezione dello spettatore ‘sollecitata’,[17] i sensi sono chiamati a collaborare alla formazione delle immagini e dei suoni.

Nello stesso testo che richiamavo sopra (ma anche in altre occasioni) hai evocato Simone Weil,[18] riferendoti al ritmo che è definito dagli arresti, dalle pause. Anche in questo caso, la consonanza con le modalità della partitura luminosa, sostanziata di buio, è stringente. Buio – al pari del silenzio – non come mancanza di luce bensì elemento del ritmo entro cui la luce si dà.

«Ce n’est pas le trait qui est le plein, mais le blanc»,[19] scriveva un autore a te familiare.

A.S.: Il buio in teatro è come il silenzio in musica: la musica non si trova nelle note, diceva Mozart, ma tra le note, nel silenzio appunto. Il buio e il silenzio possono essere momenti preziosi in cui si è costretti a stare di fronte a sé stessi. Eppure il buio non esiste, quando una luce degrada, al buio la nostra pupilla continua lentamente a voler vedere, si adatta, e dopo un po’ vede meglio. Quando le luci salgono o scendono con un tempo ben preciso, la vista dello spettatore inizia a mettere a fuoco adottando inconsciamente quel determinato ritmo imposto dalla scena. Su quella base ritmica, si insinuano le voci degli attori, i movimenti di scena, le ombre degli oggetti: tutto danza al ritmo della luce. Lo spettatore tiene il ritmo non con il piede ma con la pupilla, che aumenta o diminuisce di diametro, quasi in sintonia con il battito del cuore. Diversamente, quando si spegne all’improvviso una luce accecante, avviene come un tuffo nel vuoto. Da quel preciso istante si hanno a disposizione pochi preziosissimi secondi in cui lo sguardo dello spettatore è totalmente perso, senza riferimenti e perciò più adatto a una visione interiore.

Come sai fino a Macbettu, ho sempre seguito i miei spettacoli come regista ma anche come macchinista, elettricista e fonico, non essendo di fatto né un elettricista né un macchinista né un fonico. Per cui a ogni nuovo allestimento, finiti i puntamenti, mi aggiravo furtivo in ogni angolo del teatro, armato di black foil, nastro e filtri blu, per arginare la violenza luminosa delle suddette lucine…

Il trattato inizia con una danza di mani che fluttuano nel buio. Un solo sagomatore ne evidenzia il confine. La luce sale lentissima dal buio e le mani sembrano altro prima di apparire come tali. Il disegno luci è estremamente semplice, “il solito rettangolo” come ebbe a dire in tono sprezzante un sedicente light designer. In effetti sì, il solito rettangolo, del resto il palcoscenico, come tutta l’arte figurativa si iscrive per lo più in un rettangolo: vado in un museo e osservo una serie di opere incorniciate in un rettangolo, li chiamiamo quadri ma raramente sono quadrati. Mi riferisco anche all’arcoscenico e alle dimensioni interne alla scena che sono sempre rettangolari, un rettangolo orizzontale (mai visto un teatro più profondo che largo). Il cinema è un rettangolo (un rettangolo che si sta schiacciando sempre di più finché diventerà una linea sottile prima di spegnersi); la televisione è un rettangolo; lo schermo del computer è un rettangolo; l’oggetto che è ormai divenuto una protesi necessaria alla sopravvivenza urbana, lo smartphone, è un rettangolo. Insomma prima accettiamo la brutale semplicità della cornice e prima ci liberiamo dalla sua forza magnetica che ci spinge a incorniciare e a decorare. Il rettangolo, diceva Maria Lai, è l’unica forma geometrica che non esiste in natura, è, secondo la grande artista sarda, la forma che rappresenta il pensiero dell’uomo. Se il teatro nasce dall’incontro tra Dioniso e Apollo, direi che il rettangolo è Apollo ed è ciò che si vede (la storia, i personaggi, le scene ecc.) mentre il cerchio magico iscritto al suo interno è l’invisibile Dioniso. E così gli spettatori credono di vedere un rettangolo ma in realtà nelle più felici rappresentazioni la vista interiore si attiva e si percepisce l’invisibile dio dell’ebbrezza. Il rettangolo di luce è per me carta bianca, tela, fotogramma. Tutto parte da lì.

Nel Trattato dei manichini impostammo il training fisico sulla stop-motion: abbiamo creato delle partiture fisiche e poi le abbiamo spezzate, come si fa appunto con la stop-motion, pochi fotogrammi per dare l’illusione del movimento. Se per fare il cinema occorrono 24 fotogrammi al secondo, per la stop-motion ne occorrono meno, eppure stiamo parlando di una quantità enorme di fotografie in sequenza. La meraviglia risiede proprio in questa grossolanità, se si aumentano i fotogrammi, si perde la magia, ci si avvicina a qualcosa che sembra un’imitazione perfetta del movimento. Così facendo si perde l’essenziale, si perde l’ombra, il silenzio, il buio, si perde la morte: in quella frazione di secondo c’è un vuoto vitale, un soffio prezioso. Tra una foto e l’altra una porzione di vita scompare, lasciando spazio all’invisibile.

Penso a una poesia di Pasternak:

«Lascia dei vuoti nella vita... / e mai non esitare a cancellare / interi blocchi, interi capitoli / della tua esistenza».[20]

Nella stop-motion[21] il movimento è vibrante, spezzettato, tutto danza, riverbera. Mi riferisco al movimento dei pupazzi ma anche e soprattutto alla luce. Ciò che accade nelle grandi opere realizzate in stop-motion (penso soprattutto ai fratelli Quay o a Jan Švankmajer) è che anche la luce muore e rinasce, soprattutto nelle scene girate con luce naturale. L’effetto è davvero magico e ipnotico. Una luce apparentemente continua ma di fatto frammentata, come se fosse rallentata nella propagazione spaziale della sua velocità. È un incanto, tu fotografi un pupazzo illuminato dal sole che entra da una finestra, ma la luce cambia continuamente: passa una nuvola, il vento muove una tenda o semplicemente il tempo scorre e un secondo dopo la luce non è più la stessa. E poi gli imprevisti, il pupazzo si inceppa, passano due minuti prima che funzioni di nuovo quindi si scatta una seconda foto e la luce è totalmente differente. Il risultato sarà che in una frazione di tempo la luce fa un balzo, un bagliore, a volte impercepibile…

Nel Trattato mi sono chiesto come ricreare quel movimento ma soprattutto come ricreare questa qualità della luce. E qualcosa è apparso… ad esempio nella scena finale le tre attrici si muovevano simulando la tecnica della stop-motion mentre dalle quinte un attore le seguiva con una lucciola (par 36) muovendo il piccolo faro su e giù, come a voler dipingere con vigorose e velocissime pennellate i corpi danzanti. L’effetto non era ripetibile in nessun altro modo, né con strobo o con luce pulsata.

Come è possibile vedere al m. 4.25 in questo estratto:

C.G.: Sul buio penso ad una riflessione che avevo incontrato occupandomi dei Shakespeare Sonette di Bob Wilson. Nel programma di sala (prezioso come lo sono sempre questi oggetti di ‘cultura teatrale’ del Berliner Ensemble) Wilson riporta uno scritto di Heiner Müller: «quando leggo un testo poetico», scrive «in primo luogo non lo voglio capire. Lo voglio cogliere come un'attività percettiva più che concettuale. Mentre esiste una tradizione di razionalismo che ostacola la percezione sensoriale dei testi. Solamente se un testo viene prima percepito con i sensi, è poi possibile comprenderlo».[22] Mi ricorda la tua affermazione secondo cui i testi vanno conosciuti profondamente e poi dimenticati…

A.S.: Non conoscevo questo pensiero di Heiner Müller, che condivido completamente. Quando un attore o un autore o un regista legge un’opera teatrale tende a visualizzarla con gli strumenti del mestiere e si preclude la vista interiore, istintiva, diciamo emotiva. Ancor più grave per chi si occupa di teatro è presumere di conosce il testo prima di averlo letto. Florenskij scriveva nel saggio su Amleto: «bisogna difendere il principe danese dall’opinione pubblica».[23]

Quando mi capita di insegnare e suggerire alcune piccole nozioni di drammaturgia la prima fra tutte è sempre: porsi di fronte al testo disarmati. Leggere per la prima volta un testo è un momento fondamentale, la prima lettura spesso rivela tesori nascosti che riusciamo a riconoscere e a nominare magari dopo un anno di prove, o di repliche. Leggere con leggerezza, distrarsi, persino addormentarsi, tutto è lecito, anche fraintendere. Questa leggerezza, questo sguardo offuscato agevola la proiezione interiore che è l’attività principale del lettore e dello spettatore. Dobbiamo in qualche modo esercitarla se vogliamo imparare a ricreare le condizioni affinché si riproduca in scena. Leggere significa cercare sé stessi allo specchio, ma significa anche riconoscere ciò che già si conosce. Sono due attività distinte e in qualche modo opposte, la seconda è tuttavia più pericolosa perché puramente concettuale. E così si finisce per credere che Amleto sia dubbioso e Otello geloso. Se chiediamo a un gruppo di spettatori se ricordano il nome del protagonista del Mercante di Venezia temo che la maggior parte risponderà: Shylock. Oppure chiedendo di citare una frase celebre tratta dai libri su Sherlock Holmes, molti risponderebbero citando una frase che non esiste se non al cinema: ‘elementare Watson’. Impossibile dunque leggere Shining di Steven King dopo aver visto il film di Kubrick.

Quando osservo un cielo stellato posso perdermi nell’infinito oppure andare a cercare le linee delle costellazioni. Nel primo caso guardo cosa sono, nel secondo, guardo cosa conosco.

La prima lettura deve essere sensoriale, empatica, istintiva e soprattutto privata, personale: vedere un testo con i propri occhi. Il testo è morto ma rivive grazie alla nostra vista, una vista interiore.

Dalla seconda lettura in poi invece occorre essere chirurgici, filologici, smontare e rimontare il testo, pesare ogni singola parola, distinguere e disegnare le figure, sondando le potenzialità dinamiche dei vari personaggi. Essere oggettivi. La nostra vista si fa scientifica. È la vivisezione, come dice Florenskij, l’unica tecnica che possediamo per renderci conto della perfezione di un testo. Vivisezionare un’opera per rendersi conto che «tutto ciò che è diverso da essa è peggiore».[24]

Cosa ci dice il testo a proposito di quel personaggio? Rispetto alla luce: quali sono le indicazioni oggettive che si deducono dai dialoghi e dalle didascalie?

Nel Giardino dei ciliegi ad esempio, nel secondo atto, che per natura mi pare anticipare Beckett, Cechov crea una scena metafisica. Lo aveva capito perfettamente Mejerchol’d.

La strada che porta alla casa di Gaev sembra quella di Vladimiro ed Estragone. Siamo in campagna, in terra giacciono grandi pietre che in passato erano probabilmente lapidi tombali, quindi forse sono di marmo e rifrangono la luce. Da un lato, alti, nereggiano i pioppi. Cosa significa quel nereggiano? Cos’è quel buio? Penso alle schiere degli alberi nelle opere di Hopper, dorati nelle chiome e bui e tenebrosi alla base, come passaggi dissimulati per il bosco di notte.

Poi la didascalia più importante: Tra poco calerà il sole. Quindi è una luce che tende al caldo, all’arancione, al rosso… ma non ancora. La luce è al massimo di intensità quando Ljuba inizia il suo monologo: «Abbiamo peccato troppo!». Da lì in poi lentamente la luce va a spegnersi, perché il sole inizia a tramontare. Quindi un altro passaggio cruciale enunciato da Gaev: «Il sole è tramontato signori!» E subito inizia il crepuscolo, l’ora blu. Quel periodo sospeso che dura pochi minuti e che inizia subito dopo il tramonto quando l’aria si tinge di blu e in lontananza si stagliano striature di rosso che ricordano gli sfondi delle opere di Munch. Dieci minuti in cui il tempo si sospende, gli animali escono dai boschi e appaiono nelle radure; le ombre prendono vita nei vicoli delle città, ed è proprio in questo momento metafisico che Cechov fa apparire il vagabondo, il povero, il reietto ubriaco che spaventa Varja. Il viandante attraversa la scena e scompare nella penombra, seguito da lì a poco dagli altri. Restano Anja e Trofimov, soli, praticamente al buio. Eppure «il tempo è splendido», dice Petja. Ed escono. È ancora buio e qui Cechov, nella sua prima versione poi mutilata inspiegabilmente da Stanislavskij, fa entrare Firs che accende fiammiferi nel buio per cercare qualcosa in terra. E perciò la luce è prodotta da fiammiferi che si accendono e spengono nel buio. Entra Charlotta e tutto il loro splendido dialogo si svolge nel bagliore di un fiammifero. L’atto termina così: Si sente Epichodov camminare per strada e suonare sommessamente la chitarra… A questo punto Cechov accende la luna.

Sorge la luna. Da qualche parte vicino ai pioppi Varja cerca Anja e chiama: «Anja! Dove sei!». Mi viene da piangere di fronte a tanta bellezza di parola e luce.

C.G.: Una parola-luce che forse porta in sé un silenzio. Nello stesso testo che ho richiamato sopra, Müller scrive di essere stato colpito dall'importanza del silenzio e delle pause nella modalità compositiva di Robert Wilson: il pubblico oggi (era il 1986) non sopporta quasi più le pause a teatro, perché sono segni che non rispondono ad un significato esattamente riconoscibile. Per Müller, e per Wilson, come il movimento mette in discussione l'immobilità e viceversa, lo stesso vale per il rapporto tra testo e silenzio; senza questa continua rimessa in discussione dei linguaggi della propria creazione lo spettacolo non prende vita.

Riporto questo discorso ‘alla luce’; c’è un buio ‘originario’ da cui tutto origina, e anche se poi viene illuminato rimane percepibile come uno strato al di sotto del visibile, e lo sostanzia…

Lo stesso strato di buio che cogliamo nei grandi maestri della luce in pittura (dove il nero spesso è ottenuto trattando prima la tela con materia scura, come il bitume). Oppure pensiamo a Rembrandt, evocato dai più importanti ‘innovatori’ e teorici della luce in scena, sin dalla fine del Settecento. Scrivendo di Macbettu richiamavo un lucidissimo collaboratore di Max Reinhardt che accostava il suo uso della massa scura di luce alla pittura del maestro olandese. Il minimo dettaglio immerso nel buio si fa portatore di presenze ‘in ombra’.[25] E anche Rilke dice di Rembrandt che dipinse l'uomo come un paesaggio, avvalendosi della luce e della penombra, «gli stessi mezzi con cui si colgono l'essenza del mattino o il mistero della sera, per parlare della vita di coloro di cui dipingeva il ritratto»; «non conosciamo molti paesaggi di Rembrandt, eppure egli fu un grande paesaggista, forse il più grande di tutti i tempi, e uno dei più grandi pittori in assoluto. Egli poteva dipingere ritratti in quanto sapeva guardare profondamente nei volti, come fossero terre dagli ampi orizzonti, sovrastate da un cielo elevato, gonfio di nuvole, agitato».[26]

Ritrovavo questa idea del paesaggio come corpo organico in Macbettu, orchestrato sulla sottile soglia che unisce e insieme separa luce, buio, ombra.

A.S.: Rembrandt è inarrivabile, l’unico in grado di dipingere l’invisibile. Quel buio non è colore nero usato come sfondo, quel buio sono porte, stanze, paesaggi, persone, bambini che giocano nudi su una spiaggia dorata ma tutto dipinto di nero, forme nere illuminate da una luce nera che ci attrae, ed è pura estasi lasciarsi trascinare dentro, non c’è nulla di cupo o fosco o tenebroso. Le opere di Rembrandt sono fatte di luce, la materia si sfalda, occorre avvicinarsi per poter vedere la tecnica sublime, ma basta fare un passo indietro e si è come travolti da una luce spirituale. Ricordo la visione all’Ermitage del Ritorno del figliol prodigo, restai letteralmente senza fiato. Quanto un pittore riesce a generare un’emozione che solo la musica riesce di solito a sollecitare ebbene significa che si è trasceso il piano della realtà. Ma del resto quel buio e quell’ombra da cui emerge la materia li possiamo esperire ogni giorno, ovunque e a qualsiasi ora della giornata. Se camminiamo per strada, vedremo ovunque questo forte contrasto fra luci e ombre. Le ombre dei palazzi in pieno giorno che oscurano i vicoli e creano le correnti d’aria che ci investono appena giriamo l’angolo. Nelle opere di Hopper la luce fa muovere le foglie e inclina le piante nei vasi, come fosse un ciclone mentre tutto è immobile. Ovunque, le case producono un’ombra accentuata dallo spiovere dei tetti, c’è una luce esterna potente e solare e una luce interna prodotta dall’uomo che a sua volta produce zone d’ombra molto nette e distinte. Persino la luna produce un effetto fortemente tagliente. Ci sono poi le temperature e le gradazioni, ma laddove c’è forma si produce ombra… basta camminare in una foresta… In teatro spesso si accendono grandi luci e si annientano le ombre, io lo trovo molto avvilente, un modo come un altro per distruggere la vita.

Ho sentito di un attore che pregava il tecnico delle luci di togliergli l’ombra sotto il mento. Ma l’ombra è inevitabile. Se c’è un oggetto e c’è una luce si produce un’ombra. Quando i corpi si muovono le ombre, come angeli custodi, si stagliano nello spazio e accarezzano il pavimento, le pareti, gli oggetti. Le ombre danzano, pensa agli interni di Hammershøi in cui si può vedere l’ombra della gamba di una sedia disegnata in terra, guardandola è come se si percepisse lo scorrere del tempo in quella determinata stanza. Sembra che quell’ombra stia per muoversi. La danza delle ombre è una danza minacciata, sempre sul punto di esplodere. Il passaggio successivo è che a un certo punto le ombre si staccano, come nei racconti per bambini. Ci addormentiamo in una stanza illuminata da una lampada ad olio e appena sprofondiamo nel sonno le ombre si stiracchiano e si mettono a deambulare nella stanza, si scambiano di posto, si rincorrono, in un turbinio che ho cercato di ricostruire nel Giardino dei ciliegi. Poi all’improvviso apriamo gli occhi e in un attimo le ombre tornano al loro posto e noi non sappiamo se stavamo sognando oppure no perché ci è sembrato che qualcosa si muovesse intorno a noi.

Nell’ultimo atto del Giardino Cechov descrive la stessa stanza del primo atto ma senza quadri alle pareti. Ho avuto modo di dormire in una casa disabitata da cui erano stati rimossi i quadri dalle pareti. Quando si toglie un quadro dopo molti anni, ciò che resta impresso nel muro o nella carta da parati è un alone, un’ombra. Cechov mi dice che quando tutti abbandonano la casa, in quella casa, oltre al maggiordomo di cui si sono scordati, restano anche le ombre degli avi dimenticati (che è anche un bellissimo film di Paradjanov). Cechov tutto ciò lo dice a me per come lo leggo io, perché questo è ciò che ho sentito la prima volta che ho letto Il giardino dei ciliegi: quelle ombre della mia infanzia le ho ritrovate nella stanza dei bambini. Ecco in questo caso una visione personale diviene una visione collettiva, mi riferisco alla scena che chiude il terzo atto quando la Ljuba siede e piange disperata, un pianto sommesso, come sarà accaduto nella vita di ognuno di noi, poi il pianto s’attenua, Ljubov Andreevna si alza, e la sua ombra resta lì, nella stanza dei bambini.

Lo si può vedere al minuto 1.47 del teaser del Giardino dei ciliegi:

4. Dalle parole, paesaggi: vuoti e atmosfere

C.G.: Nel rapporto che si instaura con le parole del testo,[27] mi colpisce il tuo scavarne senso e possibilità in modo analitico, per poi togliere tutto quanto possibile.

Io non vedo, come qualcuno ha fatto, una ‘discontinuità’ dalle tue creazioni ‘di composizione’ (per capirci ante-Macbettu) e il ‘teatro di regia’ (sulla linea della tradizione registica novecentesca). Tuttavia, in riferimento a quanto sopra (il processo) il ‘pensiero della luce’ si è posto in modo diverso nel caso della ‘traduzione’ di un testo drammaturgico rispetto al caso di una regia che non corre su di un binario parallelo ad un testo preciso?

A.S.: Cos’è il teatro di regia? Non lo so. In ogni caso il teatro che ho amato e che ha profondamente influenzato il mio lavoro è quello di Kantor. Si può lavorare su un testo teatrale, su un romanzo, su un racconto perché di fatto, in questo sono perfettamente d’accordo con Kantor, non si può fare teatro senza letteratura. Ci ho messo un po’ a capirlo ma ora la cosa è molto chiara. Il teatro ha bisogno della letteratura. L’operazione è estremamente pericolosa però: si corre cioè il rischio di fare letteratura con la letteratura. Noi dobbiamo trasformare la letteratura in teatro, sennò è la recita oppure, nel caso della prosa, un radiodramma mascherato.

Prima di Macbettu ho messo in scena H+G e il testo era la fiaba Hansel e Gretel, prima ancora L’ombra della sera, e il testo era la vita di Giacometti, le sue lettere, i suoi pensieri sull’arte e sulla vita. AURE è ispirato alla Recherche di Proust, Beckett Box a molte opere di Beckett, Trattato dei manichini a Bruno Schulz, ecc. Il fatto che non ci siano parole non significa che non vi sia letteratura

Scrivevo per un progetto sulla drammaturgia per la Biennale di Venezia:

«Una donna attraversa la scena con una lettera in mano,

ne legge il contenuto mentre avanza verso di noi.

Si ferma, alza lo sguardo…

E cade in terra.

Nell’assistere a questa scena lo spettatore viene attraversato dall’emozione generata dall’attrice.

Si tratta di una condivisione sottile, intima, non concettuale.

Chi guarda si emoziona per ciò che vede e non per che ciò che sa.

Si emoziona perché entra in risonanza con il corpo dell’attrice che compie quell’azione.

Ecco allora che la comunicazione diviene comunione.

In questo caso la drammaturgia è quella sottile membrana che connette atti e fenomeni emotivi,

siano essi fisici, vocali, luminosi o sonori».[28]

In un’opera teatrale come Il giardino o La tempesta o Macbeth, ciò che mi interessa e diverte non è tanto pensare o inventare una luce ma cercare di riprodurre (non tecnicamente ma poeticamente) gli ambienti luminosi indicati dall’autore. Il più delle volte le informazioni si ottengono dai dialoghi,[29] raramente dalle didascalie. Persino Ibsen, che non amo, possiede una grande sapienza nel disegnare la scena come ‘generalizzazione’ degli stati emotivi dei personaggi e delle loro relazioni (nel senso dell’«immagine generalizzata» di Ejzenstejn): mi riferisco all’arredamento, alla dislocazione degli oggetti e delle figure nello spazio e ovviamente alla luce. E così nel Costruttore Solness[30] da un punto di vista luminoso la scena si apre con una stufa che emette la sua luce calda e tremolante (la stufa c’è spesso in Ibsen ma mai come in questa storia il suo calore ha una valenza simbolica). «La stanza è in penombra. Lampade da lavoro accese sul tavolo nella stanza da disegno, sul tavolo d'angolo e sulla scrivania». A un certo punto la segretaria abbassa l’intensità della lampada, proprio nel momento in cui la moglie del costruttore ironizza sulla relazione tra lei (la segretaria) e suo marito. È un effetto che si produce con i dimmer che consentono di abbassare gradatamente l’intensità della luce. La luce crea l’atmosfera e agevola la relazione tra i personaggi, ne delinea i confini. La luce rappresenta la storia: una storia cupa, piena di ombre, zone buie in cui il passato, e la moglie, si insinuano, scivolano… Ora non è detto che si debba ricostruire la scena così come è indicata da Ibsen, ma non si può certo trascurare la forza drammaturgica ed emozionale della costruzione spaziale e luminosa del testo. Con Shakespeare è più divertente perché meno esplicito all’apparenza, nelle sue opere la forza della luce non si limita a essere relazionale ma diviene archetipale. In Re Lear l’eclissi di luna e di sole parlano dell’umanità tutta non di un borghese spietato e arrogante che tradisce la moglie con la segretaria. Forse esagero, in Ibsen certo c’è dell’altro, ma non molto altro…

In Shakespeare la luce specifica le relazioni tra le figure che abitano la scena. È una luce emotiva che agisce attraverso la retina dello spettatore, penetra, addolcisce l’animo e prepara l’ascolto della parola. In alcuni dialoghi del Re Lear si parla di frequenti eclissi di sole e luna le quali, dice Gloucester, hanno conseguenze devastanti nell’animo umano: «L'amore si raffredda, l'amicizia si interrompe, i fratelli si dividono. Nelle città, sommosse; nelle nazioni, discordia; nei palazzi, tradimento». In poche frasi Shakespeare ci indica a parole l’immagine del testo: l’eclissi. La luna e il sole oscurano la terra e spezzano il vincolo tra padre e figlio. Più avanti Edmund conferma le nefaste conseguenze delle eclissi: si oscurano i sentimenti, «odio innaturale tra padri e figli». Shakespeare dice a parole cosa accadrà di lì a poco e ci dice anche quale dovrà essere la luce che illuminerà quest’odio innaturale. Le due eclissi spezzano i legami, i vecchi oscurano i giovani, i giovani oscurano i vecchi. Due immagini di natura luminosa pervadono la scena e al contempo ne scandiscono il tempo: l’eclissi di sole e di luna. Nel primo atto la luce è calda, si eclissa il sole: i padri eclissano i figli. Segue un intermezzo di luce lunare: sospensione, livida tempesta. Poi nel secondo atto si eclissa la luna, la luce è fredda mentre i figli si rivoltano ed eclissano i padri. La tragedia può avere inizio. La scena è illuminata da un’unica grande fonte che lentamente si oscura producendo un buio che non è mai buio assoluto ma tenebra lucente, luce nera. Una volta che l’eclissi si manifesta come fatto luminoso, fisico ed emotivo, allora molte parole possono cadere e lasciare spazio al tramonto di un vecchio uomo che grida nel buio e nel silenzio una sola parola per cinque infinite volte: never, never, never, never, never.[31]

Quando si studia a fondo un testo, cercando di non abbandonare mai la lingua in cui è stato scritto, si scoprono tesori preziosi e al tempo stesso pericolosi. Vengono alla luce gli archetipi, e le aure (trattandosi di luce). Tutto ciò è rischioso perché non li si può trattare come tali, occorre abbassarli di rango, umiliarli e ridurli a materia duttile e malleabile, perché la magia del teatro risiede proprio in questa possibilità unica e irripetibile di accedere a dimensioni metafisiche attraverso la cialtroneria di quattro assi di legno, una compagnia, quattro oggetti e un mucchietto di costumi rattoppati.

Molti a volte credono di vedere nei miei spettacoli una versione personale del testo. In realtà impiego sempre molto tempo per tradurlo, comprenderlo e poi metterlo in scena cercando di abitarlo e non cadere proprio in quei luoghi comuni che su di esso si tramandano.[32] Quando nel corso delle prove improvviso con la luce, spesso gioco anche con gli oggetti e con la scenografia, i costumi… pensa ad esempio ad AURE e alla luce che illumina da sotto la crinolina.

E così accadono fatti luminosi inaspettati, frutto davvero di un gioco selvaggio e senza regole, per il gusto di sfidare la materia… quando questi fenomeni luminosi mi commuovono o semplicemente mi mostrano un aspetto della storia che non avevo colto, allora mi sento in dovere di concedergli una chance, accendo quel fenomeno luminoso e vedo cosa accade alla scena, alla storia, agli attori. Ecco questi sono i momenti in cui la luce si impone: con la sua silenziosa castità cancella in un batter d’occhio dialoghi, azioni. Letteralmente se li mangia perché lei li dice meglio perché lei si muove meglio. Ecco allora che noi tutti, regista, drammaturgo, scenografo, fonico, costumista, attori, tutti noi facciamo un passo indietro e ci inchiniamo a sua maestà la luce.

5. L’occhio della fotografia

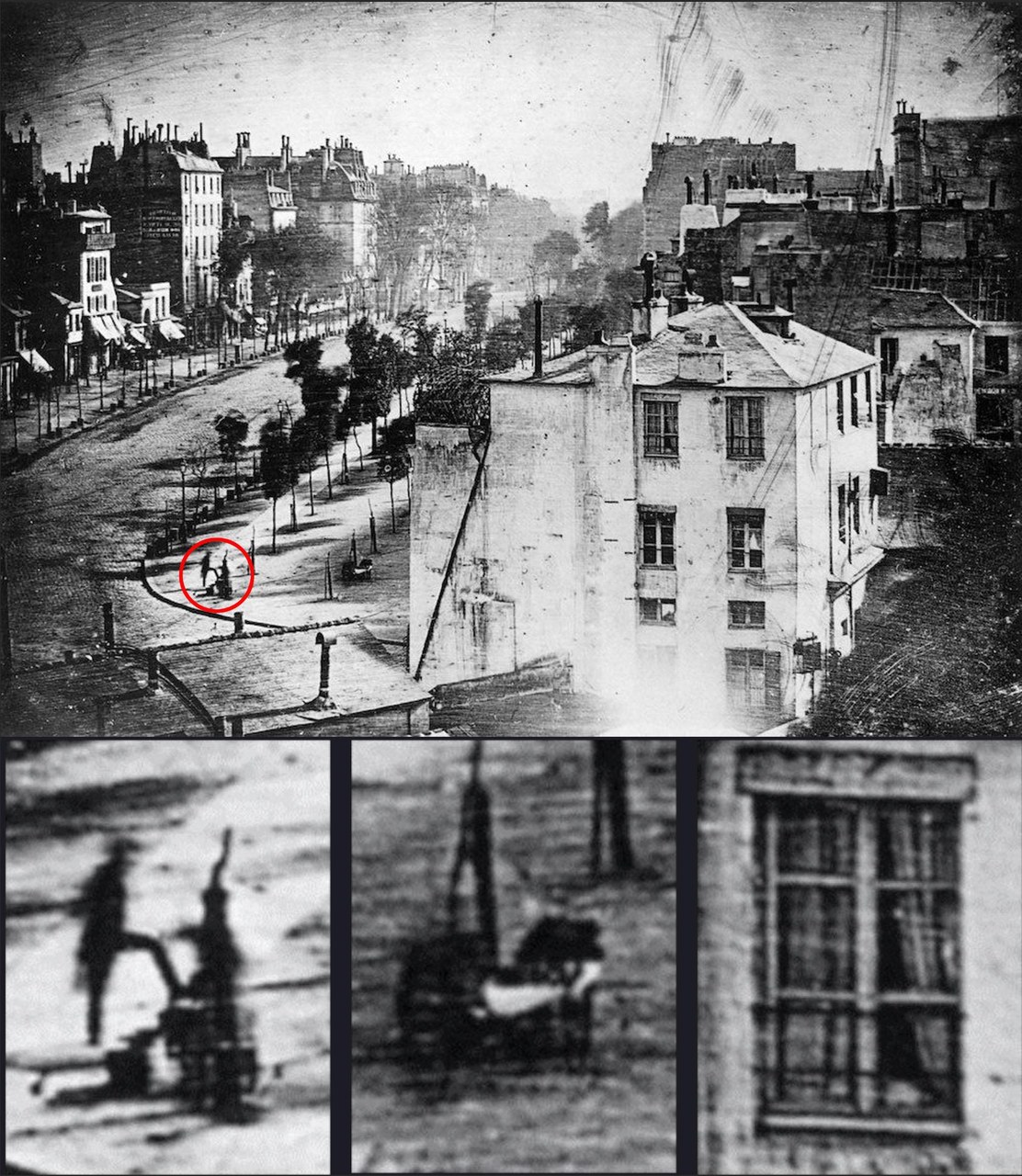

C.G.: Un altro racconto che ricordo riguarda il dono che ricevesti di un ‘set’ fotografico. La tua passione e ricerca delle origini degli strumenti di visione si rivela anche in un tuo intervento dove citi il dagherrotipo di Daguerre del 1838, una veduta dalla finestra dello studio dell’artista, definendolo «somma qualitativa di tutte le pause delle opere di Beckett… immobilità, visione, immaginazione…» (L’ordinaria eternità della pausa beckettiana).[33]

Ancora luce, immagini di luce, la passione per il dispositivo ma insieme ‘drammaturgia’ data dal tempo.

Questo rispetto (e incanto) per una dimensione ‘originaria’ (nello studiare certe pratiche ma anche nel perseguire sempre forme di essenzialità) mi sembra essere messo in opera nell’immediatezza delle immagini che crei in scena; una sorta di purezza necessaria che ci riporta a ‘vedere’ e ‘sentire’ azzerando il superfluo, come ho scritto altrove, ad un esercizio (direbbe Rilke) per re-imparare a vedere – e probabilmente non è un caso che le ‘tue’ immagini scaturiscano dal buio.

Il tuo finissimo ‘occhio’ fotografico agisce nella visione della scena? È possibile mettere in relazione la ‘disposizione’ nell’afferrare l’immagine quando fotografi al tuo sguardo sulla scena nel processo di creazione?

A.S.: Dalla fotografia si impara a vedere la luce…

Ho iniziato con la fotografia molti anni fa perché una persona cui sono molto legato mi regalò il suo corredo fotografico: tutto rigorosamente manuale e solo ottiche fisse. Ho imparato dagli errori, non ho mai frequentato un corso poiché mi sembrava assurdo studiare anni per esprimersi attraverso un mezzo meccanico fondato su due parametri: tempo e diaframma. Quel poco che so, l’ho imparato fallendo.

È una forma d’arte davvero accessibile a tutti ed è terribilmente potente e pericolosa.

C’è una gioia che non so spiegare nell’atto del fotografare, cogliere dalla realtà ciò che solo io posso vedere. E poi condividere con altri questa visione. Ogni scatto effettuato anche dal più sprovveduto utilizzatore di smartphone, rappresenta un irripetibile punto di vista sulla realtà. I grandi fotografi riescono a convincere la retina e l’anima di chi guarda che quell’immagine sia stata scattata solo per loro. È la stessa cosa che accade in teatro di fronte a uno spettacolo esemplare: ci si riconosce, si è soli a guardare ma come se in quel preciso istante i nostri occhi fossero al contempo gli occhi dell’umanità tutta.

Il che non significa che io sia un bravo fotografo, tutt’altro, certamente mi riesce meglio il teatro, ma in teatro quella gioia è preclusa. In teatro per arrivare a condividere e a donare quella visione al pubblico occorre oltrepassare una soglia che per me è sempre faticosa e a tratti dolorosa.

Si fotografa la luce, i soggetti possono essere diversi, amo fotografare i bambini, i vecchi, gli oggetti abbandonati, tutto ciò che la luce fa emergere dall’indistinto, il bello che sta sotto gli occhi di tutti ma che pochi riescono a vedere.

In scena non porto nulla di tutto ciò, me ne guardo bene. Il teatro si fa con gli attori e attraverso gli attori, il mio occhio fotografico mi aiuta forse a creare spazi in cui la vita è come concentrata.

Il segreto dei grandi fotografi credo risieda in una sorta di sprezzatura, si fotografa senza pensare di dover compiacere qualcuno, ma per il puro piacere di guardare al di là.

C’è un fotografo forse poco noto al grande pubblico, Eugène Atget, attore e pittore fallito che per poter sopravvivere si mise a fotografare Parigi col solo intento di fornire ai pittori del materiale da poter ritrarre. E così, ponendo il suo sguardo al servizio degli altri, realizzò inconsapevolmente delle magnifiche opere d’arte.

A proposito della luce ‘estetica’ mi accade di amare i grandi fotografi che fotografano l’umanità dimenticata, penso ad esempio a Salgado, eppure a volte la bellezza artistica della foto è come se si mangiasse l’umanità. A volte invece una foto scattata da un semplice fotoreporter, magari con una composizione non eccelsa e con una pessima luce mi colpisce per l’umanità del momento ritratto. È un tema molto delicato che ha non poche implicazioni con il mio lavoro in teatro. Quale sia il confine tra la bellezza e la compassione ad esempio…

La bellezza della luce in fotografia è la sua profonda relazione con il tempo.

Dalla fotografia ho imparato anche il linguaggio cinematografico. Mi fa piacere confesso, quando qualcuno scrive o mi dice di aver visto una mia opera come fosse un film. Forse è vero, essendomi formato con il cinema e la fotografia probabilmente a volte riesco a zoomare su un attore o su un oggetto, oppure staccare da un piano all’altro, anche nel racconto, è anche grazie alla luce che riesco a giocare con il tempo del racconto seguendo il precetto di Godard: «Toute histoire doit avoir un début, un milieu et une fin, mais pas forcément dans cet ordre-là».

6. Polvere e respiro

C.G.: Uno dei motivi che ritorneranno spesso in queste conversazioni è la polvere.[34]

Le ‘visioni’ che proponi sono di un nitore cristallino (anche il buio), e sembra che su questa limpidezza dello sguardo come un pittore tu disegni (con parsimonia e precisione) porzioni dove lo spazio si raddensa… fumo, polvere di gesso (penso a Macbettu, a L’ombra della sera, a Il giardino dei ciliegi…).

Polvere che, come la cenere,[35] reifica il trascorrere del tempo. Straordinario ed evocativo mezzo di suggestione, ma anche prova di quella presenza ‘attiva e luminosa’ dei corpi della quale ora tanto sentiamo la privazione…

A.S.: Da Macbettu in poi ho smesso di essere in console durante le repliche e mi sono dovuto piegare a uno strumento che ho sempre rifiutato ma che si è rivelato provvidenziale: le memorie. Prima di allora, in console avevo solo canali singoli o pochi accoppiamenti, con l’aumentare della complessità dei disegni luce, diciamo da Beckett Box in poi, ho iniziato a ‘nastrare’ gruppi di canali e a muoverli in diretta seguendo i corpi degli attori, così ad esempio in AURE quando le due donne escono trascinando lentamente la sedia e il tavolo, la luce cambia con loro, e io mi ritrovavo in regia in piedi, sudato a muovere contemporaneamente otto canali cercando di non procurare il minimo sbalzo. I tecnici mi guardavano impietositi e mi dicevano:

“vuoi che ti faccio una memoria?”

“In che senso?”

“Nel senso che tu pigi un tasto e quello che hai appena fatto sudando come un maratoneta lo fa la macchina col tempo che decidi tu”.

“E quindi dovrei chiedere alle attrici di far uscire le sedie esattamente in quel tempo lì? Cioè dovrei chiedere loro di contare e non di agire la scena? ...”

Le cose non stanno esattamente così e oggi grazie alle memorie riesco a compiere piccole meraviglie altrimenti precluse, eppure qualcosa s’è perso. Quando in console ci sono tecnici che respirano la luce e i suoni insieme agli attori, è un altro spettacolo. Nessuno mi convincerà mai del contrario.

C.G.: Condivido pienamente… Grazie Alessandro.

1 Si vedano per esempio i recenti A. Gnoli, ‘Alessandro Serra. Che spettacolo il silenzio’, in Repubblica. Robinson, 26 settembre 2020, pp. 34-36; A. Serra, ‘Silenzio’, in 93 %. Materiali per una politica non verbale <https://novantatrepercento.it/014-02-silenzio/> [accessed 08 March 2021].

2 Rinvio in merito a C. Grazioli, ‘Luce e atmosfera, natura e pittura: alla ricerca di un fattore unitario della messinscena tra XVIII e XIX secolo’, in J.-P. Sarrazac, M. Consolini (a cura di), Avènement de la mise en scène/Crise du drame. Continuités-discontinuités, Bari, Edizioni di Pagina, 2009, pp. 33-52.

3 Parliamo di un periodo che va dalla fine del Settecento al primo Novecento, epoca che inaugura la cosiddetta ‘regia moderna’, secondo la dizione che ne danno in ambito tedesco, o il ‘Teatro di Regia’.

4 Teatropersona, AURE, drammaturgia, regia, scene e luci di Alessandro Serra, 2011.

5 Alexandre Salzmann (1874-1934), l’artista che forse nel modo più radicale per la sua epoca ha saputo coniugare ricerca intorno alla rivelazione dell’essere e concreta pratica della luce teatrale.

6 Cfr. la mia lettura di Macbettu: Scolpire il buio, in «Anagata», 2, 2020, pp. 46-49.

7 Mi ricorda quanto ripete spesso Pasquale Mari (che ha inaugurato queste conversazioni): che se uno spettatore esce dalla sala dopo avere visto un film dicendo ‘che bella fotografia’ significa che non è riuscita…

8 Teatropersona, L’ombra della sera, regia, scene e luci di Alessandro Serra, con Chiara Michelini, 2015.

9 Cfr. F. Marchiori (a cura di), Teatropersona, scrittura di scena e presenze riverberanti, Corazzano (PI), Titivillus, 2012.

10 Concetto, quello del corpo come elemento coesivo e di trasmissione del ritmo delle diverse dimensioni dello spazio, che ritorna in molti scritti di Appia.

11 A. Serra, Il corpo risuonante in P. Ruffini (a cura di), Ipercorpo. Spaesamenti nella creazione contemporanea, Roma, Editoria & Spettacolo, 2005, pp. 193-200.

12 Ivi, p. 194.

13 Ivi, p. 197.

14 Ivi, p. 199.

15 «C’est dire qu’une présence est intérieure à l’action et que l’action fait rayonner une présence», H. Gouhier, L’essence du théâtre, Paris, Aubier-Montaigne, 1968 (Nouvelles édition avec dédicace «à Gaston Baty»), prima edizione 1943, pp. 120 e 123.

16 Teatropersona, Trattato dei manichini, drammaturgia, regia, scene, luci di Alessandro Serra, 2009.

17Cfr. C. Grazioli, “Omaggio a Giacometti. L’ombra della sera di Teatropersona”, Alfabeta2, 27 agosto 2016, <https://www.alfabeta2.it/2016/08/27/omaggio-giacometti-lombra-della-sera-teatropersona/> [accessed 08 March 2021].

18 Cfr. A. Serra, Il corpo risuonante, p. 199.

19 J. Genet, L’Atelier d’Alberto Giacometti, Décines, L’Arbalète, 1963, p.n.n. [48].

20 Poesia citata in C. Campo, Gli imperdonabili, Milano, Adeplhi, 1987. [nota di AS].

21 O ‘passo uno’ o ‘frame by frame’.

22 R. Wilson, R. Wainwright, Shakespeare Sonette, quaderno n. 111, Berlin, Berliner Ensemble, 2009, pp. 59-61: 60 da H. Müller, Werke, Bd. 8 [2005], trad. di R. Oriani, In principio era…. Colloquio aldilà delle parole con Rick Takvorian, in Tutti gli errori. Interviste e conversazioni, Milano, Ubulibri, 1994, pp. 157-163: 157.

23 P.A. Florenskij, Amleto, a cura dell’igumeno Andronik (A.S. Trubačev), ed. it. a cura di A. Dell’Asta, trad. di S. Zilio, Milano, Bompiani, 2004, p. 35.

24 Ivi, p. 17.

25 B. Held, Massenregie, in Reinhardt und seine Bühne. Bilder von der Arbeit des Deutschen Theaters, hrsg. von E. Stern und H. Herald, eingeleitet von H. von Hofmannsthal, Berlin, Eysler & Co, 1919, pp. 160-167.

26 R.M. Rilke, Worpswede, trad. di A. Iadiciccio, Milano, Claudio Gallione Editore, 1998, p. 24.

27 Su questi motivi cfr. anche la conversazione precedente con Pasquale Mari, per il quale la luce scaturisce prioritariamente dalle parole, dai segni sulla pagina bianca del testo - ed è viceversa segno di scrittura bianca sul foglio nero del buio della scena.

28 Cfr. Biennale Teatro 2019. Atto terzo: drammaturgie. Catalogo del 47. Festival internazionale del Teatro, Venezia, 2019.

29 Cioè dalle “didascalie interne”.

30 Compagnia Umberto Orsini, Il costruttore Solness, regia, scene, costumi e luci di Alessandro Serra, con Umberto Orsini, 2019.

31 Riprendiamo queste osservazioni da A. Serra, Shakespeare. Un teatro nella vita, in V. Hugo, William Shakespeare, a cura di D. Feroldi. Con uno scritto di A. Serra, Milano, Feltrinelli, 2020, pp. 317-343.

32 In merito Cfr. Ibidem.

33 A. Serra, L’ordinaria eternità della pausa beckettiana, in Beckett & Puppet. Studi e scene tra Samuel Beckett e il teatro di figura, a cura di F. Marchiori, Corazzano (PI), Titivillus, 2007, pp. 144-147.

34 Si cfr. la precedente conversazione e anche la ‘voce’ Polvere in C. Grazioli, P. Mari, Dire luce. Una riflessione a due voci sulla luce in scena, Imola, Cuepress, 2021, pp. 54-67.

35 Su questi motivi, oltre che sull’immagine dell’ombra lasciata sui muri dagli oggetti ‘sottratti’ citata sopra, cfr. G. Didi-Huberman, Sculture d’ombra. Aria polvere impronte fantasmi, trad. di A. Serra, Milano, Electa, 2009; oltre che il capitolo Polvere citato alla nota precedente.