1. Immagini private e scrittura di sé

La fotografia ha largo impiego all’interno dei testi autobiografici, assumendo di volta in volta significati specifici: spesso è la fotografia di infanzia a essere vettore di attivazione della memoria, in grado come è di sospendere il racconto e di sfaldare i limiti della rappresentazione. La foto di infanzia rimanda in modo diretto alla famiglia: essa è infatti in primo luogo una rappresentazione eterodiretta del soggetto che in essa si percepisce, sostanzialmente, come altro da sé. Non è un caso, forse, che nei first person documentary, la messa in discussione dell’universo familiare e del territorio dell’infanzia passi in primo luogo dalla negazione della sua rappresentazione, che si esprime nell’archivio privato e mettendo deliberatamente in discussione anche le figure genitoriali. L’immagine dovrebbe instaurare con il soggetto una relazione referenziale, simile a quella della presunta ‘verità’ di ogni autobiografia; come scrive Douglas «le fotografie, come la scrittura autobiografica, sono comunemente associate alla verità e all’autenticità: un mezzo per accedere al passato e per costruire narrazioni su storie personali e collettive».[1] La rilevanza centrale di tali storie collettive, e in particolare della famiglia è presente in numerosi lavori, come Daughter Rite (1980) di Michelle Citron, esperienze maggiormente sperimentali come Father audition (2019) di Mike Hoolboom, infine testi più recenti che in varie forme riflettono sull’autorappresentazione nei contesti digitali, come avviene in Beright Back (2013), episodio della serie televisiva Black Mirror, in cui la componente narrativo-autobiografica è esplorata in relazione ai fenomeni delle identità digitali e all’utilizzo dell’intelligenza artificiale. Nei primi due casi citati, tutti declinati dal cineasta alla prima persona, il film opera l’apertura di un album familiare, servendosi del recupero e del riutilizzo di materiali prodotti all’interno del contesto domestico, come fotografie e home movies. Nell’ultimo esempio, diversamente, la riflessione sull’autorappresentazione prende le forme del racconto di finzione, interrogandosi sulla relazione fra inattendibilità dell’immagine fotografica e nuovo scenario digitale. In ognuno di essi, in ogni modo, si mette in discussione la presunta veridicità dell’immagine fotografica, mentre si verifica una mancanza di corrispondenza fra esperienza soggettiva e materiali prodotti nel contesto intimo. Questi ultimi sono il risultato di una selezione della realtà familiare e, in ogni caso, di scelte e opportunità che esulano dalla volontà del soggetto autobiografico e che, retrospettivamente, gli appaiono imposte. La visione delle immagini di infanzia diviene così occasione per rivalutare il legame filiale, imprimendo su di essa la propria soggettività adulta.

2. Tracce e indizi: navigare fra gli archivi familiari

«Mi guardo bambina e cerco una traccia, un indizio della donna che sarei diventata», si chiede la voice over che conduce il film di Alina Marazzi Un’ora sola ti vorrei. Liseli Marazzi, madre della cineasta, nelle pagine del suo diario originale (le cui parole vengono riprese dalla voce della regista) mette in discussione tanto le figure genitoriali quanto la rappresentazione familiare conciliante espressa dagli home movies girati dal padre.[2] La fallacia dei materiali di autorappresentazione di un gruppo è segnalato esplicitamente in un commento che Michelle Citron fa al suo film, Daughter Rite, illustrando in particolare le immagini degli home movies:

When I asked my father for the home movies my request was motivated less by sentimental feelings and more by my unpleasant memories. I somehow expected the movies to confirm my family’s convoluted dynamics. But when I finally viewed them after a ten year hiatus, I was surprised and disturbed that the smiling family portrayed on the screen had no correspondence to the family preserved in my childhood memories.[3]

Citron denuncia il punto di vista genitoriale sull’infanzia, che inventa e ordina fotografie e immagini in movimento sulla base della propria visione del bambino. Tali materiali sono riconducibili al capofamiglia o a chi ha il controllo dell’autorappresentazione del nucleo domestico, (solitamente, ma non sempre, nella produzione di immagini nel contesto familiare si tratta del padre), la cui soggettività viene fuori nelle scelte e nelle forme che li orientano.

Qui i materiali personali si intrecciano con immagini altrui, mentre la voice over fuorviante parla in prima persona di una storia che mescola dettagli autobiografici e non, e una serie di tecniche incalzano, deliberatamente tese a fare un film autobiografico, negando però la sua natura autobiografica. In Daughter Rite di Citron è centrale la relazione della cineasta con la figura materna, alla quale il film è dedicato,[4] e della quale cerca il punto di vista ridimensionando invece quello del padre, come afferma: «le fotografie dei bambini sono solitamente scattate dai genitori. Rappresentano le memorie dei genitori, non quelle del bambino/a. Con la fotografia la madre spesso sceglie le foto e scrive il racconto nell’album di famiglia, offrendo il suo punto di vista; con le immagini in movimento, tuttavia, il padre ha un controllo pressoché totale».[5] Tale oscillazione tra punto di vista paterno e materno assume una rilevanza cruciale nei film autobiografici, che spesso denunciano apertamente il posizionamento dei ruoli (paterno/materno, maschile/femminile) all’interno della famiglia. Una dimensione esplorata appunto in Daughter Rite e, in modo esemplare, in un film come Un’ora sola ti vorrei: «in entrambi i film la parola e la lettura sono, assieme al montaggio, gli elementi che costituiscono il punto di vista femminile, la riscrittura del materiale di partenza: la regia di Michelle Citron e Alina Marazzi è una seconda regia che si sostituisce a quella originale maschile degli home movies».[6] La ricerca del volto della madre, di una reciprocità genitoriale che trova nel materno la sua corrispondenza più profonda, permea la struttura filmica; mettendo in scena il rispecchiamento con la figura materna, si rimanda inesorabilmente al rispecchiamento lacaniano della formazione dell’io e della ricomposizione della frammentarietà dell’esperienza del bambino.[7] Il desiderio di ricostruire tale rispecchiamento attraverso l’immagine filmica è evidente in Un’ora sola ti vorrei, e in particolare in una sequenza che mostra, in ralenti, il primo piano a colori di Liseli, la madre della cineasta Marazzi, che guarda in macchina. Come osserva Cati,

il ralenti dilata notevolmente il tempo di questa sequenza, per assecondare il desiderio della regista affinché l’immagine della madre persista sullo schermo il più a lungo possibile. Questa sequenza filmica sembra assolvere la stessa funzione che la fotografia del Giardino d’inverno rappresentava per Roland Barthes: lo svelamento della verità del volto che aveva amato. […] Il “ritratto con cappello di paglia” rappresenta la scelta di quel volto materno come proprio riflesso. […] la prossimità, che solo i primi piani su uno schermo cinematografico sanno veicolare, consente di ricreare la medesima dinamica di identificazione e specularità tra la madre e il lattante.[8]

L’esame della soggettività femminile, che trova nel rapporto madre-figlia il suo fulcro, attraversa in realtà dagli anni Settanta il cinema delle donne, e tale indagine è ancora più importante all’interno del documentario autobiografico.[9] Il cinema diventa infatti un mezzo per riflettere sul genere e sulla soggettività sessuata, in contrasto con la tradizione autobiografica convenzionalmente declinata al maschile,[10] esso sviluppa strategie di critica alle forme del potere, e in particolare quelle familiari, intese come ostacolo all’espressione personale femminile.

Le immagini di tante figlie e tanti madri si confondono in Daughter Rite con le immagini familiari della cineasta, mentre si riflette sull’identità femminile – quella dell’essere madri o figlie – oscillando sempre tra storia privata e collettiva, personale e politico. La fotografia diventa il mezzo, come scrive Pravadelli, per «mettere in discussione il valore referenziale delle immagini e in particolare di quelle di archivio, immaginare delle virtualità, filtrate attraverso l’irriducibile unicità dell’esperienza soggettiva, e non per trasmettere una qualche verità storica o individuale».[11] La ritualità familiare viene esasperata nell’ibridazione tra formule documentaristiche e strategie di finzione in cui si muove il film, che nella mescolanza delle forme finisce per essere un documentario personale finzionale.

È ancora attorno a una figura genitoriale che si articola il racconto di Father audition, film realizzato nel 2019 da Mike Hoolboom, in cui il regista canadese compone un ritratto del padre un anno e mezzo dopo la sua morte. Declinato dal cineasta alla prima persona, il film opera l’apertura di un album familiare, combinando materiali autentici, prodotti all’interno del contesto domestico, come fotografie e home movies, a immagini e fotografie ‘rubate’. Hoolboom ricostruisce in 27 brevi scene la vita di suo padre e della sua famiglia, utilizzando home movies e istantanee e ripercorrendo cinque suoi cortometraggi precedenti: Leaving Church (2019), Damaged (2002), 27 Thoughts About My Dad (2018), Rain (2003), Buffalo Death Mask (2013). Hoolboom crea un ritratto di una figura paterna, di coloro che gli stanno intorno, di figli e di paternità diverse riuniti in un unico gruppo di famiglia.

A proposito della sua famiglia, questi ricorda quanto fosse la figura materna la vera artefice della narrazione familiare: «she made most of the photographs in our family, she was the origin of language, the mother tongue, and the source of our picture memories»; e continua:

My mother gathered pictures, like many of her generation, in photo albums, with brief notes, sometimes just a name or a date. These create a sequencing and ordering – you can already feel that this is cinema at work, and that there is a forward moving teleology, a narrative of “progress”, though it erodes or eats its own tail through volume after volume, as one generation of the dead replace another. Names are forgotten, countries are forgotten, the terrible wounds have passed. My mother had a photographic memory. she could bring back a moment from decades ago in all of its fullness, as if she were there again […] Long before the home computer became a commonplace, my mother was my external memory keeper. She was an avid picture maker and collector, pictures surrounded her, covered her fridge, every room of her apartment. As a result, I never remembered a thing. Why should I? My memories lived in her.[12]

La figura del padre, da poco perduto, si compone a tratti, rimanendo in fondo invisibile, con tutta la consapevolezza da parte del cineasta della sua inafferrabilità e della necessità di mettere insieme le immagini autentiche con materiali diversi: «there is an archive of personal pictures in the movie about my father; pictures of my parent’s wedding, their return to Indonesia, their life together, but each of these pictures appears in a new frame».

Il film si compone come un ritratto di diversi padri, figure eterogenee che insieme cercano di restituire cosa significhi essere padri. Ricordare è come correre all’indietro: le fotografie di infanzia possono al limite emergere come rappresentazioni artefatte, come sostiene la voice over che commenta l’immagine numero 10, intitolata Kids eating lollipops e tratta dal cortometraggio Damaged, che si componeva di una serie di immagini trovate, sulle quali il regista imprimeva il proprio sguardo, attraverso la creazione di un testo e la costruzione di una storia: «Determinata a rendere la nostra infanzia il più normale possibile, mia madre modellava il nostro comportamento sui film più popolari. Dato che tutti sembravano così felici sullo schermo, venivamo incoraggiati a imparare alcune scene a memoria, provandole ripetutamente fino a quando non le avessimo imparate a dovere». L’irruzione della riflessione sul ruolo materno all’interno di un film dedicato al padre pone ancora una volta l’attenzione nei confronti della specificità genitoriale. Sembra che la madre abbia qui la funzione che nelle dinamiche di autorappresentazione è tradizionalmente deputata alle figure paterne, se è vero che la costruzione familiare attraverso la tecnologia amatoriale è sempre stata posta «sotto l’egida dell’universo maschile. È il padre ad assumersi, generalmente, il compito sia della ripresa sia della proiezione: a lui è affidata la competenza tecnica del funzionamento dei dispositivi e il ruolo organizzativo della messa in scena della vita famigliare».[13] Si codifica qui in realtà uno sguardo di natura normativa, che delinea una ‘regia’ femminile che procede parallela, e non in conflitto, allo sguardo ‘ordinatore’ di genere maschile.[14] La figura materna prende qui le redini dell’autorappresentazione del gruppo domestico quanto alla realizzazione delle immagini, mentre è lo stesso Hoolboom a ritenere decisiva la figura materna come depositaria della memoria familiare, tanto da divenire lei stessa memoria, generatrice di senso narrativo, origine del linguaggio, archivio vivente.[15] Lungi dal confondere il piano dell’esperienza con quello della rappresentazione – fotografica o filmica – la voice over in Father auditions denuncia sempre uno scarto fra finzionalizzazione dell’esperienza e realtà del sentire, che assume un significato profondo nell’immagine d’infanzia, in cui il soggetto ritratto si percepisce come parte di una performance familiare, sovente al di fuori del proprio controllo. In tali immagini del film di Hoolboom, ingrandite, distorte, montate in velocità o fisse sullo schermo, i soggetti rappresentati sembrano confondersi e la verità dell’infanzia perdersi inesorabilmente nel momento in cui sono risemantizzate: «When making the movie about my father I think what is important is not the details and stories – which are “true” but instantly forgotten – what is important is the tone. The feeling that is left at the end, a certain lightness perhaps, the sense of something lost. That he had lived, the way he touched me, that is what I tried to get at».[16]

Man mano che le storie del film si compongono, la fotografia diventa innesco tanto necessario quanto sempre più insufficiente, descrivendo solo una parte delle verità di ogni soggetto, che finiscono per riguardarlo parzialmente e che spesso costruiscono un racconto che riguarda molto di più l’artefice che il soggetto rappresentato. Una simile articolazione sta alla base del film stesso, che nel creare a sua volta un ritratto del padre (dei padri)[17] – Father audition – finisce in fondo per articolare anche un’autorappresentazione del filmmaker, come afferma ancora una volta la voce narrante del film, denunciando la forte impronta soggettiva che caratterizza ogni immagine: «mi stavo rendendo conto che stavo realizzando il sogno di ogni figlio: stavo dando vita a mio padre attraverso le mie immagini».

3. Identità virtuali e archivi digitali

Se per Barthes la fotografia analogica testimoniava dell’esser-ci-stato del soggetto davanti all’obiettivo,[18] mentre il suo legame cosiddetto indexicale ci rimandava a una realtà di cui essere sicuri,[19] la rivisitazione dell’archivio familiare passa in molti dei film fin qui citati per la sua problematizzazione. Un disconoscimento della rappresentazione fotografica che non può che inasprirsi ulteriormente nel territorio dell’immagine digitale e dell’autorappresentazione in rete, su cui mi propongo di riflettere nelle pagine che seguono.

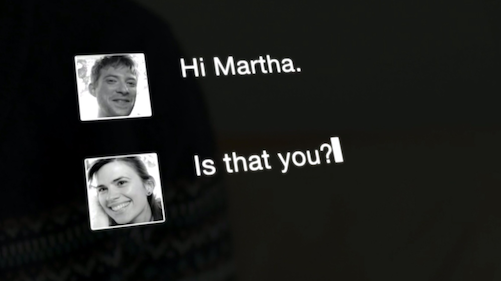

Be Right Back (Torna da me, 2013) è il titolo del primo episodio della seconda stagione di Black Mirror, la serie televisiva creata da Charlie Brooker, andata in onda a partire dal 2011 e tuttora in esistenza. In linea con la vocazione distopica che caratterizza l’intera serie, l’episodio Torna da me porta alla luce in maniera lampante il tema della rappresentazione del sé, dell’aderenza dell’immagine fotografica, dell’identità digitale e del controllo delle tracce personali in rete. Sebbene la sua natura finzionale lo allontani dall’ambito dei testi in prima persona analizzati nelle pagine precedenti, esso ci aiuta a riflettere sulle questioni fin qui esplorate e sulla loro applicabilità all’interno del panorama contemporaneo.

La vicenda ruota attorno al lutto a cui Martha, la protagonista femminile, si trova soggetta a seguito di un incidente stradale costato la vita al giovane fidanzato Ash. Scoperto dopo il tragico evento di essere incinta del primo figlio, la donna trova conforto in un servizio online, che promette di aiutare a superare il dolore della perdita di un caro attraverso il dialogo con un clone digitale, in grado di assumere artificialmente gli atteggiamenti del defunto e di interagire così coi vivi. Inizialmente riluttante, Martha diventa progressivamente sempre più dipendente dal servizio, che le offre la possibilità di chattare con Ash o di parlare al telefono con la sua voce sintetica, e finisce per accettare di passare al livello successivo, più complesso, offerto dal programma.

Ancora in fase di sperimentazione, l’esperienza può fornire un vero e proprio sostituto dell’uomo, fisicamente del tutto simile a lui, attraverso la produzione di un corpo artificiale all’interno del quale viene installato il software già utilizzato dalla donna. Come nelle altre puntate della serie, l’innovazione promessa dalla tecnologica si rivela ben presto tanto sofisticata quanto dannosa, al punto da divenire opprimente e indurre la donna a liberarsi dell’inquietante replica di Ash, nel finale che vede l’uomo relegato in una soffitta. In un’analisi di Torna da me, Hillary A. Jones suggerisce di leggere le questioni messe in campo nei termini di una riflessione non sulla tecnologia, ma sull’ontologia dell’immagine, sul rapporto tra vero e falso, tra originale e copia, tra realtà e iper-realtà, fra umano e post-umano.[20] Nella prima parte dell’episodio, vediamo Ash caricare online una fotografia di infanzia, prefigurando quello scarto tra realtà e immagine che verrà più avanti alla luce attraverso le forme inquietanti della tecnologia. Si tratta di una foto che ritrae Ash bambino sorridente, e che viene dal protagonista definita una ‘falsa’ rappresentazione della sua vita passata, selezionata a suo dire dalla madre come simbolo di un’apparente serenità domestica in realtà del tutto assente.

Lo sguardo materno è qui denunciato nella sua componente normativa e frustrante, come intervento fuoricampo, presente ma invisibile, in grado di orientare la messa in scena. Tale rappresentazione, continua Jones, potrebbe essere definita «copia di una copia di una copia»,[21] in quanto immagine digitale di una fotografia analogica, che ritrae a sua volta una rappresentazione non veritiera della vita familiare di Ash. Il rapporto sempre incompiuto tra realtà dell’esperienza e rappresentazione di essa si palesa nell’episodio della serie non solo nelle vaste dinamiche dell’universo digitale, ma anche nelle specificità della riproduzione fotografica.

La capacità della rappresentazione di ‘dire’ la verità sul soggetto, evocata dalla foto di infanzia, viene nuovamente messa in questione in un altro momento chiave, che si colloca temporalmente nella prima metà dell’episodio, e che è relativo alla creazione di Ash, possibile attraverso l’ausilio dell’intelligenza artificiale. Non appena Martha si decide ad aderire al programma, le viene richiesto di caricare tutte i materiali sull’uomo di cui è in possesso: oltre alle frasi, tweet, updates di Facebook e tutto quanto apparso pubblicamente online, utile ad avviare un sistema di messaggistica chat con l’uomo, è necessario dare accesso a email, messaggi privati e all’insieme di tracce digitali acquisite attraverso video, suoni, foto per crearne sinteticamente la voce.

Pare che lo stesso meccanismo di selezione euforica, che caratterizzava la foto di infanzia, sia ora alla base della produzione di tali tracce: il nuovo Ash si rivela essere nient’altro che la copia della versione migliore di Ash. Come la madre del giovane tendeva a nascondere le tracce negative della vita familiare, allo stesso modo l’uomo nel corso della sua vita si è relazionato all’universo digitale attraverso la costruzione di un’immagine personale, qualitativamente rispondente alla prassi sociale. In altri termini, questi ha aderito a una logica di promozione di un’immagine di sé che preferisce. Inizialmente l’intelligenza artificiale sembrerebbe quindi riprodurre l’identità umana (azzerando del tutto quella differenza tra originale e copia che sta alla base del sistema della riproducibilità tecnica)[22] e riuscire a condurre l’individuo verso la più ardua delle conquiste: l’immortalità. Tenendo fede però alla posizione critica nei confronti delle tecnologie del prossimo futuro che anima Black Mirror fin dal suo esordio, il processo non funziona così facilmente fino a rivelarsi fallimentare. La replica di Ash, infatti, non può essere altro che quello che è programmata per essere: una copia composta dalle porzioni di sé che Ash ha prodotto per autorappresentarsi socialmente, un sistema finito, del tutto prevedibile e incapace di trasformarsi. E man mano che la vita di Martha e il mondo attorno si trasformano, il nuovo Ash continua a copiare il se stesso che era, finendo per ripetere continuamente ogni sua reazione e comportamento: bloccando il vivente la tecnologia fallisce, perché ripete ciò che l’individuo è stato, dotandolo dunque della staticità del finito, piuttosto che del dinamismo del vivente. Questo meccanismo pone sostanzialmente in continuità le procedure che regolavano i meccanismi di autorappresentazione familiare, espressi dalla foto di infanzia (e che passano tradizionalmente per le foto, gli album, i film di famiglia),[23] con quelle che formano oggi l’identità digitale-sociale dei soggetti tecnologici, simboleggiati dalle tracce digitali.

4. Conclusione: copia di una copia di una copia

La fotografia e le immagini in movimento che riguardano l’infanzia appaiono nei testi che si interrogano sulla soggettività come elementi al contempo necessari ma insufficienti, al limite anche menzogneri. Gli esempi citati condividono un punto di vista, che riguarda la messa in scena dell’infanzia come virtualità, che impone una rielaborazione della figura genitoriale e del contesto familiare: le immagini di infanzia di Marazzi e Citron paiono raccontare una storia diversa da quella vissuta; le fotografie personali di Hoolboom, insieme a tutte le altre immagini che le circondano, rimangono ancoraggio necessario seppure insufficiente, determinazione utile a finzionalizzare l’esperienza senza la quale il soggetto non può guardarsi dall’esterno per concepirsi come soggetto narrativo. Se per Citron la foto, così come le immagini di archivio, è luogo di scontro fra percezione e rappresentazione, ricordo e messa in scena, questa per Hoolboom è semplicemente nulla di più di ciò che può essere: una costruzione del reale a partire da un punto di vista. La manipolazione delle istantanee si configura come il desiderio di riappropriarsi di un punto di vista sul bambino o sulla bambina ritratta, sovrapponendo il proprio sguardo su quello di chi, nel passato, ha realizzato la composizione fotografica. In Be right Back sono tanto le rappresentazioni fotografiche quanto quelle virtuali a essere messe in discussione: nell’articolare una configurazione dell’individuo (sia esso preso in un gruppo familiare, o in modo ancora più potente inserito nell’universo relazionale che sottende ai network sociali), queste si presentano come meccanismi imperfetti, parziali, tesi a costruire una performance del sé più che una rappresentazione del sé, e in ogni modo soggetti a un’interpretazione che il soggetto fa di se stesso o di chi gli sta vicino.

È qui che la figura genitoriale viene apertamente messa in discussione quale principio ordinatore che preme dal fuoricampo, per imporre un ordine configurativo alla vita del bambino o alla bambina. La fissità della fotografia amplifica ulteriormente tale dinamica inerte, che ingabbia il dinamismo connaturato all’infanzia, mentre viceversa il cinema accorre introducendo un movimento liberatorio che, attraverso il montaggio, è in grado di affrancare l’immagine. L’atto autobiografico diviene procedura di rielaborazione del presente sul passato, da parte del/la cineasta sulla propria memoria: è un incontro fra l’adulto e il bambino o la bambina, compresenti seppure in forme diverse sullo schermo. L’istanza autobiografica è quindi ritorno all’universo infantile alla ricerca delle radici della soggettività, mentre l’infanzia, territorio lontano eppure inesauribile nella formazione del soggetto non è da concepirsi come «una fase o una zona temporalmente delimitata che si attraversa in un momento preciso e non specificato, ma piuttosto come uno stato che si manifesta e si attenua in vari momenti attraverso la vita, mai scomparendo del tutto».[24]

Nella navigazione all’interno dell’archivio personale che avviene in questi film il cinema pare quindi quel dispositivo utile a ‘ri-scattare’ l’immagine (a fotografarla nuovamente,sia essa l’immagine fissa della fotografia o in movimento degli home movies), rimetterla in movimento per reinquadrare il bambino (e l’adulto che da questi proviene) in un nuovo universo di senso e idealmente riarticolare nuovamente l’immagine ma da un altro punto di vista, così da ‘riscattarla’, appunto da rendere giustizia al soggetto rappresentato. Un riscatto dell’infanzia che può avvenire solo attraverso la riconfigurazione delle sue tracce, attraverso un ri-scatto fotografico, un ulteriore intervento sui materiali che di questa ci sono stati tramandati.

Lo spazio autobiografico sconfina nello spazio della finzione, nella creazione di un ‘racconto finzionale’ piuttosto che ‘fattuale’;[25] è soprattutto nei first person film che si abbandona deliberatamente la pretesa veridica che implicitamente accompagna ogni testo intimo, con la consapevolezza al contrario che ogni ricostruzione narrativa non può sfuggire all’invenzione, in particolare quella che riguarda un’età della vita come l’infanzia, caratterizzata dal controllo familiare sulla vita del singolo e sull’etero-rappresentazione di questi. L’immagine di infanzia ha così la capacità di articolare la distanza fra rappresentazione e realtà, tra costruzione finzionale e presunta referenza che sottenderebbe a ogni autobiografia.[26]

Lungi dal provare a costruire una verità personale, le fotografie divengono spazio della finzione autobiografica, mettendo in luce come l’autobiografia non sia altro che costruzione narrativa di una vita. L’autobiografia, infatti, – e più in generale la scrittura intima – andrebbe vista come la tensione continua e irriducibile tra una vita effettivamente vissuta e la finzionalizzazione di un io narrativo. Questo doppio movimento evoca l’atto stesso che sottende a ogni processo di autorappresentazione, con il quale il soggetto è chiamato a guardarsi dall’esterno, e che nella dinamica fotografica fra persona ritratta e osservatore diviene lampante. La voice over, che spesso si imprime sull’immagine fissa, ci parla dell’operazione di sdoppiamento che investe il soggetto, che si trova a dover rappresentare un’immagine di sé, ma fuori di sé. Guardarsi con gli occhi di un altro, al fine di potersi rappresentare.

1 K. Douglas, Contesting Childhood: Autobiography, Trauma, and Memory, New Brunswick, Rutgers University Press, 2010, p. 45.

2 Si veda l’analisi del film contenuta in L. Busetta, L’autoritratto. Cinema e configurazione della soggettività, Milano-Udine, Mimesis, 2019.

3 D. E. James (a cura di), To Free the Cinema: Jonas Mekas & the New York Underground, Princeton, Princeton University Press, 1992, p. 297, (traduzione mia).

4 Per un’analisi del rapporto tra i due film si veda V. Pravadelli, Le donne del cinema: Dive, registe, spettatrici, Bari, Laterza, 2014, p. 144.

5 M. Citron, Home Movies and Other Necessary Fictions, Minneapolis, University of Minnesota Press, 1999, p. 11.

6 Ibidem.

7 J. Lacan, ‘Le stade du miroir comme formation de la fonction du Je’, in Id., Ecrits, Paris, Seuil, 1966.

8 A. Cati, Immagini della memoria: Teorie e pratiche del ricordo tra testimonianza, Milano-Udine, Mimesis, 2013. Sulla presenza/assenza della figura materna dietro l’obiettivo all’interno dei film amatoriali, si veda anche A. Cati, ‘«Sorridi alla mamma!». Presenze materne nelle pratiche cine-amatoriali’, Comunicazioni Sociali, XXIX, 2, maggio-agosto 2007, p. 219.

9 Sul rapporto tra il women’s cinema degli anni Settanta e il movimento femminista si veda V. Pravadelli, Le donne del cinema: Dive, registe, spettatrici.

10 Si è parlato dunque della nozione di ‘autogynography’, scrittura autobiografica al femminile, coniata da Domna Stanton a partire da quella di autobiografia (Cfr. D. C. Stanton, ‘Autogynography: Is the Subject Different?’, in Id. (a cura di), The Female Autograph, New York, New York Literary Forum, 1984), in contrasto con un genere codificato al maschile, questione che ho avuto modo di approfondire precedentemente in L.Busetta, ‘Sguardi in conflitto: scrittura femminile e memoria collettiva nel documentario italiano contemporaneo’, Schermi, vol. 2, n. 4, 2018.

11 M. Citron, Home Movies and Other Necessary Fictions, Minneapolis, University of Minnesota Press, 1999, p. 11.

12 Desidero ringraziare Mike Hoolboom per aver generosamente condiviso con me le sue riflessioni sul film.

13 A. Cati, ‘«Sorridi alla mamma!». Presenze materne nelle pratiche cine-amatoriali’, p. 221.

14 Ibidem.

15 È proprio alla madre, perduta nel 2020, che Hoolboom ha recentemente dedicato 23 Thoughts about my mother (2020): strutturato in capitoli come Father audition, il film fa largo uso di immagini fotografiche familiari per articolare un ritratto della figura materna.

16 Anche in questo caso, cito una conversazione sul film con Mike Hoolboom.

17 Mike Hoollboom definisce il film «un viaggio tra diversi padri, fino ad arrivare a Buffalo Death Mask alla fine, che si basa su una conversazione tra me e Stephen Andrews, stiamo entrambi combattendo da lungo tempo l’AIDS. C’è un punto, alla fine, in cui lui dice una cosa bellissima sulla memoria che ho sentito molto mentre osservavo mio padre perdere la memoria senza, chissà come, perdere la sua personalità. Ha detto che parti di noi vivono negli altri, in altre parole gli altri sono testimoni. […] Il cinema è sempre legato al passato, è sempre un segno o una traccia di qualcosa che è già successo o di qualcuno che c’era e non c’è più. Quindi c’è un aspetto del cinema che riguarda il lutto e il dolore, qualcosa che è assente e torna a galla». M. Hoolboom, ‘Intervista integrale di Filmmakerfest’, <https://www.youtube.com/watch?v=BA4o6P21lUY> [accessed 12.06.2020].

18 R. Barthes, ‘Rhétorique de l’image’, in Id., L’obvie et l’obtus. Essais critiques III, Paris, Éditions du Seuil, 1982, p. 34.

19 C. S. Peirce, Collected Papers, Cambridge, The Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge, 1931.

20 H. A. Jones, ‘Rhetorical Ethics in Black Mirror’, in A. M. Cirucci, B.Vacker (a cura di), Black Mirror and Critical Media Theory, London, Lexington Books, 2018.

21 Ivi, p. 133.

22 A partire dalla lezione di Benjamin, cfr. W. Benjamin, L’opera d’arte nell’epoca della sua riproducibilità tecnica [1936], trad. it. di E. Filippini, Torino, Einaudi, 2000.

23 R. Odin (a cura di), Le film de famille. Usage privè, usage public, Paris, Klincksieck, 1995, R. Odin, ‘Il cinema amatoriale’, in G. P. Brunetta (a cura di), Storia del cinema mondiale Vol. XI. Teorie, strumenti, memorie. Parte I, Torino, Einaudi, 2001, p. 345 e P. Bourdieu, Un art moyen. Essai sur les usages sociaux de la photographie, Paris, Éditions de Minuit, 1965.

24 A. Lebow, (a cura di), The cinema of me. The Self and Subjectivity in First Person Documentary, London, Wallflower Press, 2012, p. 57. Sulla configurazione dell’immagine di infanzia cfr. anche K. Douglas, Contesting Childhood: Autobiography, Trauma, and Memory, New Brunswick, Rutgers University Press, 2010 e C. Jenks, Childhood, London, Routledge, 1996.

25 G. Genette, Finzione e dizione [1991], trad. it. di S. Atzeni, Parma, Pratiche, 1994.

26 La concezione dell’autobiografia, infatti, tradizionalmente si muove attorno al patto referenziale che la vorrebbe testo ‘veritiero’. La questione della referenza, infatti, è ciò che distingue il testo autobiografico da tutte le altre forme di finzione; come sostiene Lejeune, biografia e autobiografia, come il discorso scientifico e quello storico, pretendono di «aggiungere un’informazione ad una “realtà” esterna al testo, dunque sottomettendosi a una prova di verifica». Questi non avrebbero come scopo la verosimiglianza, ma «la somiglianza al vero. Non “l’effetto di reale”, ma la sua immagine. Tutti questi testi comportano quello che chiamerò patto referenziale implicito od esplicito» (P. Lejeune, Il patto autobiografico [1975], trad. it. di F. Santini, Bologna, il Mulino, 1986, p. 38).