Nel 2003 Agnès Varda riceve l’invito a partecipare alla 50° Biennale di Venezia, all’interno della sezione Utopia Station: un’area di transito e in transito, progettata come lo spazio di una stazione, dove poter sostare e osservare contributi artistici di varia natura, provenienti da tutto il mondo. Aderiscono al progetto oltre 150 tra artisti, architetti e interlocutori che non fanno necessariamente parte del panorama artistico contemporaneo. Agnès Varda, tra questi ultimi, nell’accogliere l’invito propone per l’occasione un’installazione videosonora. Da questo momento per la cineasta belga si aprono nuove opportunità, sia sul piano dei territori artistici, fino a quel momento videofilmici e fotografici, sia su quello della scrittura. Pur mantenendo i principi compositivi che ne caratterizzano da sempre il lavoro, a partire da Patatutopia – questo il titolo della videoinstallazione – i tratti della multimedialità interverranno nella scrittura di Agnès Varda consentendole di ampliare, strutturalmente, le declinazioni dei dispositivi di ripresa e i modi della rappresentazione del racconto. O, della ex-peau-sizione, per dirla con il neologismo di Jean-Luc Nancy, subentrato proprio al termine ʻrappresentazioneʼ, peraltro con un rinvigorimento di senso dato dalla sostituzione, al suo interno, della sillaba ʻpoʼ con la parola omofona peau, pelle.

A fondamento dell’intero lavoro di Varda c’è, infatti, un ʻdiscorsoʼ aperto allo sguardo, alla presentazione del racconto più che alla sua rappresentazione, attraverso uno s-velamento progressivo operato dai mezzi di ripresa prima e poi di montaggio, che va di pari passo, autoalimentandosi, con la creazione-rivelazione di immagini e suoni da condividere. Un togliere i veli alla realtà, andando oltre la pura documentazione della stessa, per far affiorare un mondo-corpo fatto di ʻpiccole coseʼ; e forse, proprio per questo, maggiormente incisivo.

L’arte multimodale di Agnès Varda riguarda la vita delle persone – soprattutto quelle invisibili – le relazioni di coppia e le dinamiche sociali, gli oggetti, i luoghi e gli spazi di affezione, le quotidianità condivise, le tracce lasciate dallo scorrere del tempo, l’amore per piante e animali, i paesaggi, i ricordi, i desideri, le passioni. Una ricerca e un’attenzione tematizzata intorno alla «nudità» della realtà, sostantivo che identifica «una sorta di semplicità, di impudicizia priva di ogni aggressività», «senza orpelli né maschere», dalla cui superficie/ʻpelleʼ, vulnerabile e protettiva, affiorano e prendono vita gesti, azioni e pensieri.

Tra ironia, attenzione e poesia, in Patatutopia quanto fin qui esposto trova metaforicamente espressione in alcuni piccoli tuberi: delle patate a forma di cuore, ritratte in macro, con cui Agnès Varda mette in discussione l’azione fisica e impalpabile del tempo, parte fondamentale della sua ricerca visiva, e il nuovo ruolo drammaturgico richiesto dal progetto della videoinstallazione per l’allestimento veneziano. La scelta espositiva verte sulla forma classica del trittico (com’è noto, la Varda ha studi artistici alle spalle), costituito da tre macro-proiezioni affiancate, che sembrano quasi debordare l’una nell’altra. Alla base, un grande tappeto di patate vere che, nel quadro complessivo della composizione, restituisce una contiguità tra l’oggetto reale di riferimento e l’evocazione dello stesso nella traduzione artistica sovrastante. «Cogliere la realtà fin dove essa si trasforma in immaginario», per essere vista con uno sguardo e un’attenzione rinnovati.

Il metodo di lavoro è rimasto dunque inalterato: è la dimensione spaziale che si modifica, moltiplicandosi tra la bidimensionalità della superficie e la tridimensionalità dello spazio espositivo – dove anche lo spettatore adesso può «installare la propria sensibilità» – e così prende un’ulteriore forma quanto Agnès aveva appreso, tre anni prima, con Les glaneurs et la glaneuse (2000).

Realizzato in giro per la Francia, Les glaneurs et la glaneuse (Le spigolatrici e la spigolatrice) ha per oggetto di ricerca la spigolatura: la raccolta di cibo (comprese le patate, dalla cui pluralità di significati e nessi esistenziali è nata l’installazione sopra descritta), di oggetti e manufatti, nel quadro delle dinamiche consumistiche della nostra società. Nel corso delle riprese l’argomento assume delle sfaccettature inizialmente impreviste e tra le persone ritratte comparirà una marginalità anche sorprendente, fatta di artisti, pensatori e personaggi fuori dal comune. E questo grazie al medium: una leggerissima MiniDv che la Varda impara a conoscere e a utilizzare in questa circostanza. Nelle mani della cineasta la piccola videocamera diventa lo strumento di ʻspigolaturaʼ per eccellenza, e ʻraccoglieʼ anche errori e forme diverse di estemporaneità. Scarti, per un cinema tradizionale, che si trasformeranno in materia pregnante, densa di significati. Ne uscirà uno sguardo più trasparente, intimo e tattile, che darà luogo a una riflessione profonda e giocosa anche sullo statuto del linguaggio e della scrittura cinematografici. Nonché dell’immagine e del corpo ex-peau-sto, rappresentato, oltre che dagli oggetti dell’indagine principale, dal mezzo utilizzato e dallo stesso corpo della Varda, divenuti entrambi materia interlocutoria. Nello studiare la sua piccola videocamera, Agnès infatti studia anche se stessa. La maneggevolezza della MiniDv le consente di osservarsi mentre filma e di operare, in itinere, uno svelamento d’insieme dal taglio spiccatamente soggettivo. Attraverso l’uso di obiettivi per macro immagini, Varda passa in rassegna le trame astratte di rughe e nodosità che il tempo ha inciso sulla sua pelle, si guarda i capelli e mentre li osserva parla con la videocamera, come se questa fosse una confidente con cui condividere uno stato d’animo o un momento ludico.

A mezzo secolo di distanza dal debutto sulla Rive Gauche della Nouvelle Vague, tra imprevisti, desideri e la leggerezza espansa della tecnologia digitale, Agnès Varda può attribuirsi così, ufficialmente, il nome di «artista-cineasta». Il suo fare da ʻdonnaʼ con la macchina da presa e da artista-bricoleur, che costruisce le sue storie con quello che si presenta davanti agli occhi e le rivela con la stessa modalità con cui le immagini si affacciano nei sogni – «J’ai filmé comme on rêvasse» dice Agnès – è di fatto già evidente in lavori come Opéra-Mouffe (1958), realizzato in una delle strade più note e affascinanti di Parigi, rue Mouffetard, dove all’epoca viveva. L’idea del cortometraggio era nata da una sorta di cortocircuito tra la dimensione sociale del suo quartiere e uno spaccato di storia privata. Quindi, da un lato, la strada con le sue botteghe e le chiacchiere giornaliere tra i banchi della spesa, ma anche il disagio e un’emarginazione, all’epoca drammatici; dall’altro, la stessa Agnès, che a breve avrebbe partorito Rosalie, la prima dei suoi due figli, e che al misto di bellezza e turbamento indotti dalla gravidanza doveva unire anche i vincoli dettati dalla stessa. La mescolanza di umori e sentimenti e le esigenze del momento fanno così da detonatore al desiderio di misurarsi con la vita, e i suoi processi generativo-distruttivi e nutritivi. Compagni di viaggio nel racconto saranno una piccola e maneggevole cinepresa 16mm, una sedia pieghevole, su cui sale per girare la maggior parte della storia, e l’immancabile scenario artistico che fa da contrappunto sin dalle prime inquadrature. Il nudo femminile di schiena che apre il corto, e su cui si alza il velo che svela le armoniose rotondità della gravidanza, è un chiaro rimando a Le Violon d’Ingres di Man Ray e al dadaismo. Il risultato è un inedito e indipendente punto di vista sulla donna e la maternità, e su quella moltitudine di persone, di passanti e di volti di diseredati privi di speranza, a cui la sua cinécriture dona quasi una carezza.

Un quadro composito di corporeità e nudità esposte e giustapposte tra attenzione, autobiografismo, ʻincontro con l’altroʼ, realtà e sublimazione artistica della stessa che caratterizzano per intero l’opera della Varda. Cléo dalle 5 all 7 (1961) ne è un esempio. Qui è proprio ʻl’incontro con l’altroʼ, insieme allo scorrere del tempo – congiuntamente realistico, finzionale e funzionale – a fare da cerniera tra la dimensione drammaturgica e la realtà. Raccontata con taglio documentaristico, la realtà è catapultata all’interno del film attraverso lo spazio urbano e le dinamiche degli sguardi della gente che, mentre osserva il personaggio e lo svolgersi delle riprese, mette in scena anche un’impostazione culturale. Tra attesa e durata, la natura oggettiva del tempo – mostrata attraverso la presenza di orologi; notificata puntualmente, capitolo dopo capitolo, nello scorrere filmico e sorretta dai fatti realmente accaduti dalle 5 alle 7 del giorno del racconto – è di fatto contemplata unitamente alla dimensione soggettiva dello stesso. Ed è all’interno di quest’ultima che Cléo, assalita dalla paura della malattia, decide di riscattarsi; e lo farà svestendo gli abiti-maschera dell’oggetto di attenzione superficiale e del desiderio altrui, per indossare quelli fisiologicamente vulnerabili, ma autentici e consapevolizzanti, del proprio corpo; per quanto, proprio per il clima culturale che respira, non sembra poterlo fare con la disinvoltura di una modella d’arte, che può mettersi orgogliosamente nuda a servizio di altre forme di sguardo.

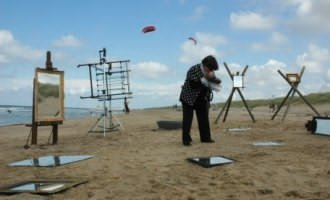

Un confine arbitrario, quello tra vita, realtà e arte, che emergerà sempre. A titolo di ulteriore esempio si possono citare: Mur Murs (1980), dedicato ai murales ʻmormorantiʼ e colorati degli artisti di strada losangeliani, che con le loro azioni pittoriche hanno ridisegnato gli spazi comunitari; Ulysse (1982), dove una fotografia (il cui soggetto, peraltro, è rappresentato da tre corpi nudi, quelli di un uomo, di un bambino e di una capra morta) è l’innesco di un’operazione di scavo tra i ricordi e gli immaginari; e il nuovo programmatico Visages, Villages (2017), con la trasformazione delle gigantografie di lavoratori e persone comuni della provincia francese in una sorta di enormi sticker streets; «facce nuove» ritratte dal duo Varda-JR al fine di sottrarle al «buco della memoria». In linea con quanto appena scritto, non ci si può congedare senza almeno un cenno a Les Plages d’Agnès (2008), straordinaria sintesi di presente e passato, narrata e inscenata con materiali molteplici (foto, fotogrammi, oggetti e spezzoni di film, in parte già presi in considerazione per realizzare i polittici contemporanei e le altre installazioni multimediali della personale dedicata ad Agnès Varda, L'île à elle, alla Fondation Cartier nel 2006), dove, tra autobiografia e autoritratto, il corpo dell’arte, dell’artista, del paesaggio marittimo, dei media e della donna Agnès si congiungono, si osservano nel riflesso di specchi e cornici, si celebrano e si auto-espongono, immortalando i segni di un profondo atto d’amore.

Bibliografia

S. Cortellazzo, M. Marangi (a cura di), Agnès Varda, By Agnès Varda, Torino, EDT, 1990.

R. J. DeRoo, Agnès Varda between Film, Photography, and Art, Oakland, University of California Press, 2018.

A. Masecchia, ʻLa materia dell’immaginazione: Agnès Varda tra fotografia e cinemaʼ, La Valle dell’Eden, n. 20-21, gennaio-febbraio 2008.

J.-L. Nancy, Corpus, Paris, Metailié, 1992; trad. it. di A. Moscati, Corpus, Napoli, Cronopio, 1995.

A. Varda, Patatutopia, Utopia Station, 50° Biennale d’arte Contemporanea di Venezia, 2003.

Ead., Varda par Agnès, Paris, Cahiérs du Cinéma / L’Étoile, 1994.

Ead., L'île à elle, Paris, Fondation Cartier, 2006.