Pinocchio corre. Corre da quando è nato, corre sempre appena lo può fare, corre fino a quando inizierà la sua conversione definitiva, quella che lo porterà a morire da burattino di legno per risorgere ragazzo in carne ed ossa. L’anima di Pinocchio, la sua espressione più tipica e primaria sta nel correre (Gasparini, 1997, p. 11).

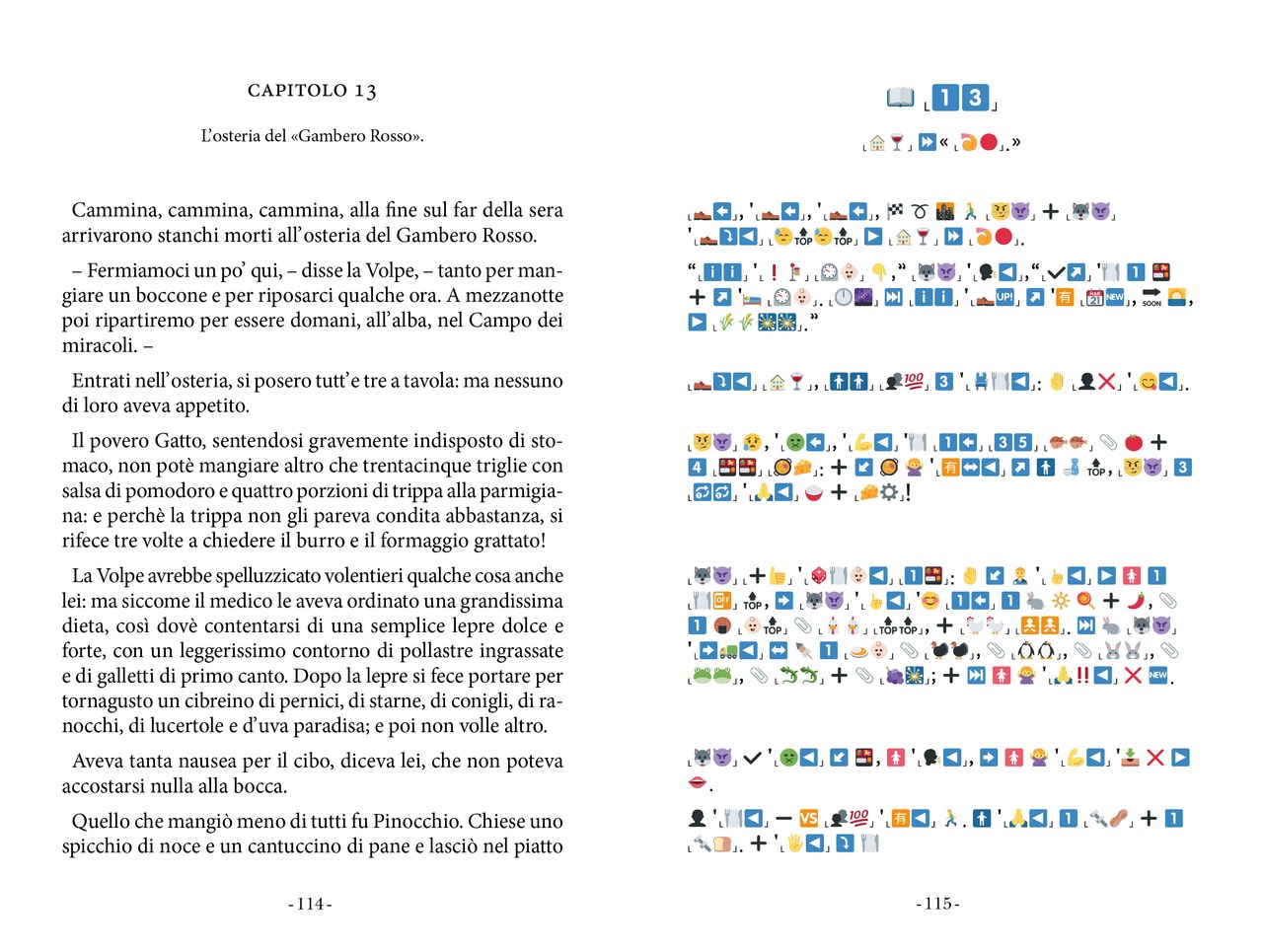

Una citazione dalla critica letteraria dell’opera collodiana rende ragione della scelta di adottare l’emoji del runner, ‘ragazzo che corre’, per rappresentare il nome Pinocchio nella traduzione dell’opera in emoji elaborata e curata in seno alla social community di Scritture Brevi, promossa su Twitter e nota come Pinocchio in Emojitaliano, ora pubblicata in volume per i tipi di Apice libri [fig. 1].

Ispirato a modelli e programmi storici di lingue artificiali e ausiliarie a statuto universale, Emojitaliano consiste in un repertorio di corrispondenze lessicali stabilizzate e coerenti e nella elaborazione di una struttura grammaticale semplificata volta a individuare le parti del discorso, permettendo in tal modo la lettura autonoma e la decodificazione del senso. Emojitaliano è, concretamente, la ‘grammatica’ il ‘glossario’ di Pinocchio in Emojitaliano, ovvero il set di regole predefinite e il repertorio di corrispondenze italiano-emoji concordate nel corso della traduzione, contestualmente depositate nel collegato dizionario e traduttore digitale @emojitalianobot presente su Telegram.

Emojitaliano: il lessico

Esperimento di riscrittura creativa, Pinocchio in Emojitaliano attesta l’allestimento di un repertorio a base semantica, con corrispondenze istituite tra gli emoji dello standard Unicode e la lingua. Nei casi di mancata, o assente, simmetria, nuovi segni sono stati elaborati attraverso la ricombinazione di segni esistenti o attraverso processi di risemantizzazione, sfruttando le potenzialità iconiche, ma anche simboliche, del linguaggio per immagini. Il codice Emojitaliano si giova, per questo, della qualità pittografica degli emoji (come segni di referenti), e parimenti del loro valore ideografico (segni di concetti), per l’assegnazione dei significati, ma soprattutto attinge alla dimensione logografica, per la possibilità di ‘leggere’ i segni nella specifica lingua.

Oltre a corrispondenze ‘naturali’ tra i pittogrammi e i realia rappresentati, uno speciale livello di elaborazione si è reso necessario per la ricerca di forme che rappresentassero le molte parole per cui la tastiera emoji non prevedesse una raffigurazione diretta: non vi era discussione rilevante sull’abbinamento tra l’emoji della casa 🏠 e la parola italiana ‘casa’, ma come rendere, ad esempio, ‘bottega’, tale importante ‘luogo’ del testo collodiano?

La soluzione, condivisa e stabilizzata nel glossario, è stata di introdurre segni compositi, graficamente isolati per consentire di coglierne l’unità semantica (riconoscibili per la collocazione tra ‘cornici’), nel caso specifico costituiti dalla combinazione dei due o più emoji, come, per ‘bottega’, ‘casa + attrezzi’ 🏠🛠️. Altri abbinamenti illustrano il possibile ricorso a valori traslati, significati appartenenti all’immaginario collettivo e/o alle tradizioni (ampiamente) condivise, quale è il caso di ‘colpa’, reso con la sequenza ‘uomo-donna-mela’ 🚹🚺🍎, su ispirazione della notissima immagine biblica.

Tra le problematiche suscitate dalla traduzione, il trattamento degli elementi onomastici. Nomi semanticamente trasparenti consentivano immediate traduzioni ad litteram, come ‘Ma(e)stro Ciliegia’, definito dal composito ‘mastro (carpentiere)’ e ‘ciliegia’ (frutto) 🎓 🍒🛠️. Nel caso del nome proprio ‘opaco’ sono state riprodotte alcune prerogative o qualità del relativo personaggio, secondo i meccanismi della metafora e della simbologia: ‘Geppetto’ è ‘il buon padre’ 👨💟; in assenza dell’emoji per ‘Grillo’, si è fatto ricorso alla rappresentazione delle caratteristiche, confrontate con l’interpretazione dell’accreditata critica letteraria, che vede il personaggio come un essere dalla voce gracchiante, simbolo della morale tradizionale 🎓🎺🎙; sulla base di analoghi riferimenti della critica, in particolare ricordando la pratica diffusa degli spettacoli di automi alle fiere di paese nella Toscana di re Leopoldo, si spiega la scelta di usare l’emoji del ‘robot’ per ‘burattino’: 🤖 [fig. 2].

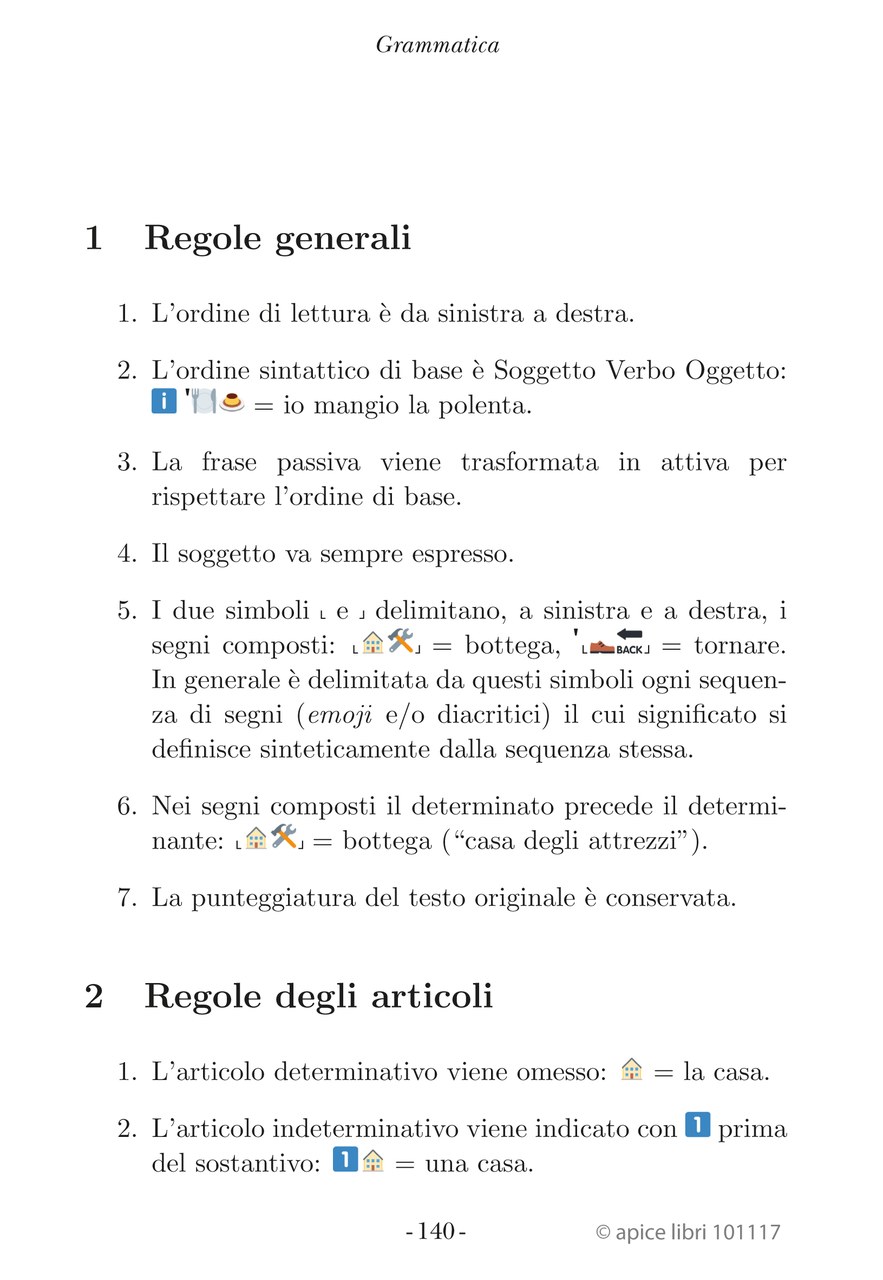

Emojitaliano: la grammatica

Rientra nell’orizzonte del progetto la costruzione di una grammatica specifica, intesa ad assegnare al testo prodotto una sintassi propria, sommatoria di regole funzionali ispirate ai principi degli universali linguistici e della comparazione tipologica tra le lingue naturali, alle speculazioni storiche sul nomenclaturismo e alla logica combinatoria, alla linguistica ‘cartesiana’ e alla tradizione delle lingue artificiali e filosofiche.

La predisposta struttura normativa prevede, tra le regole di semplificazione, la prevalenza della paratassi sull’ipotassi, l’ordine fisso delle parole SVO, l’assenza della flessione a vantaggio dell’espressione analitica del nome e del verbo. La deissi è dominante rispetto alla notazione astratta (👇 ‘questo’; 👉 ‘quello’), come pure la relazione concreta è la base di riferimento per l’assegnazione dei significati, conservandosi, per quanto possibile, l’accezione internazionale: '👊 ‘picchiare’, '👋 ‘salutare’. Tra i modificatori, sono stati previsti affissi (es. diminutivo 👶); al sostantivo è stato assegnato il genere naturale, mentre è assente la marca morfologica del caso, e la notazione del plurale si è resa attraverso il raddoppiamento del segno e, all’occorrenza, con l’aggiunta del numerale: 🍎 ‘la mela’, 1 🍎 ‘una mela’, 🍎 🍎 ‘le mele’, 3 🍎 🍎 ‘tre mele’. Un diacritico è stato appositamente introdotto per il riconoscimento del verbo rispetto al sostantivo (👞 ‘scarpa’, '👞 ‘andare’). La regola del verbo prevede l’espressione obbligatoria del soggetto e, per la rappresentazione dei tempi verbali, è stata accolta la macro-distinzione temporale di passato e futuro, ancora ottenuta tramite affissi ('👞◀ ‘andare’ forme temporali del passato, '👞▶ ‘andare’ forme temporali del futuro), mentre il presente è lasciato privo di indicatore. La punteggiatura originale è stata conservata, ma si è fatto anche uso dalle faccine emozionali per la rappresentazione di alcune espressioni di stati d’animo. In ragione della generale istanza della leggibilità, è stata eliminata la resa ad litteram delle espressioni idiomatiche peculiari, queste risolte utilizzando risorse espressive a base semantica (‘darne un sacco e una sporta’ reso con ‘picchiare forte’), in tal modo accessibili a lingue diverse dall’italiano.

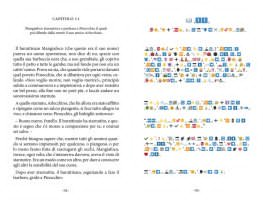

Il metodo illustrato ha comportato certamente l’eliminazione di molti tratti salienti dell’italiano, e un inevitabile appiattimento rispetto alla vivacità della scrittura collodiana. Conseguenza insita in ogni operazione traduttiva, il ‘tradimento’ è, se possibile, più evidente per la distanza della condizione intersemiotica. Subordinata all’obiettivo della trasferibilità, la soggettività delle scelte ha innescato pertanto problemi non nuovi, confrontandosi con le problematiche storiche del postulato dell’arbitrarietà del segno linguistico, vuoi sul piano del significante, vuoi su quello del significato. Come, o più di ogni contesto traduttivo, nell’ambito interno come interlinguistico, l’esperimento ha riaffermato la complessità del rapporto biunivoco tra il nome e la cosa, risolvendosi nella necessità della convenzione, della disambiguazione, infine del testo a fronte [figg. 3-6].

Il codice Emojitaliano è fondato sull’approccio creativo e collettivo che ha guidato l’esperimento. Ogni scelta è il frutto dell’occasione, non l’unica possibile, né, tanto meno, fra le tante, quella perfetta; ognuna è, ovvero, l’espressione della comunità social al cui interno le voci sono state proposte e condivise. Ogni soluzione risente, per questo, del carattere culturale specifico, della fase storica, dell’aggiornamento Unicode in uso, della lingua madre del testo e di quella dei traduttori, e delle competenze di questi. Tutto ciò, lungi dall’essere un limite, costituisce il tratto speciale dell’opera, la sua ricchezza.

Nel processo della traduzione collettiva, svolta giornalmente per otto mesi, a ogni frase aggiunta il glossario si è ampliato, la grammatica si è definita [figg. 7-8]. Il progressivo convenire comune sulle regole è un obiettivo raggiunto nella prospettiva assunta, che ci ha condotto dalla comune scrittura alla comune lettura. Contro il miraggio della comunicazione universale degli emoji, la condivisione del codice garantisce la leggibilità del testo originale in italiano, e, entro i limiti della traducibilità, anche in altre lingue, possibilmente in tutte le lingue del mondo.

Edizione di riferimento

Pinocchio in Emojitaliano, di Francesca Chiusaroli, Johanna Monti, Federico Sangati, Sesto fiorentino, Apice libri, 2017; il presente contributo è una sintesi del saggio introduttivo del libro. La citazione iniziale è tratta da G. Gasparini, La corsa di Pinocchio, Milano, Vita e Pensiero, 1997.