Il cinema è un’invenzione senza futuro

Louis Lumière

La scrittura di Vittorini, sia quella narrativa che quella saggistica, rivela seppure nella discontinuità dell’ispirazione di ciascuna opera una costante estroversione verso il mondo che lo circonda e che sembra muoversi e trasformarsi a una velocità sempre maggiore, tanto da indurlo a un continuo lavoro di correzione e riscrittura. Il caso più emblematico è forse quello delle Donne di Messina, ma in generale si può dire che il problema del tempo (come sostiene Calvino nel saggio a lui dedicato sul numero 10 del Menabò, un anno dopo la sua morte) muova lo scrittore a «cancellare via via le date dalle proprie opere, accettando che ognuna porti una data d’inizio, prova della sua necessità storico-genetica, e aggiornando continuamente la data della fine, facendo sì che lo scrivere rincorra l’esser letto, cerchi di scavalcarlo» (Calvino 1995, pp. 172-173). Nell’ottica di questa gara contro il tempo si intendono dunque i continui ritorni sul già scritto o le interruzioni, ed è possibile leggere nell’insieme delle opere compiute e della grande quantità di frammenti la profonda coerenza nel modo tutto vittoriniano di vivere la letteratura come progetto, o meglio ancora come «raccolta di materiali per un progetto» (ivi, p. 60), come tensione continua dall’utopia alla sua progettazione.

Qui sta il senso di un lavoro che tende a muoversi dalla profezia al progetto, senza che la sua forza visionaria e allegorica si perda; che cerca il nome del futuro non per cristallizzare il futuro ma perché nome vero è solo quello che quando lo si trova si ha bisogno di cercarne un altro più vero, e così via (ivi, p. 187).

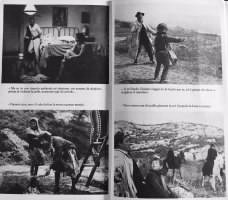

Quel nome da dare al futuro, che Calvino adombra nella conclusione del suo saggio, in realtà Vittorini sembrava averlo trovato già nel 1941 intitolando un suo breve racconto (poi riproposto in Diario in pubblico come Autobiografia in tempo di guerra), con una formula che compirà un lungo viaggio fra le sue pagine. Il titolo Le città del mondo, infatti, dopo questo abbozzo, pubblicato sul numero 86 del Tempo, ricomparirà sulle pagine del Politecnico, designando le due puntate di una rubrica dedicata alle città-cattedrali (New York e Chartres), prima di giungere all’ultimo progetto, pubblicato postumo da Einaudi nel 1969 a cura di Vito Camerano [fig. 1]. Come si evince dalle Note ai testi di Raffaella Rodondi (comprese nell’edizione delle Opere narrative, curata da Maria Corti, 1974), Vittorini lavora a questo romanzo nei primi anni Cinquanta (dal 1951 al 1955) e ne abbandona la stesura per motivi legati alle vicende biografiche (la malattia e la morte del figlio e la concomitante crisi ideologica), ma anche per ragioni per così dire interne alle scelte formali. In un’intervista rilasciata a Cecilia Mangini, lo scrittore dichiara di essere stato incapace di completare il romanzo perché la «struttura composita», con l’intreccio di diverse storie convergenti, gli era apparsa ad un tratto poco moderna e ingombra di «una drammaticità artificiale» (Vittorini 1957, p. 18). Nel 1959, però, su commissione di Nelo Risi e Fabio Carpi, che hanno letto alcuni capitoli del romanzo apparsi su riviste e vorrebbero trarne un film, Vittorini compie l’ultima tappa del suo viaggio nelle Città del mondo e scrive una sceneggiatura, che risulta dunque come l’unica versione completa della sua ultima epopea. Ma anche questa versione giunge alla pubblicazione nove anni dopo la morte dello scrittore, quando finalmente Nelo Risi e Fabio Carpi riescono a portare a termine il loro progetto. Nel 1975 il film prodotto dalla RAI viene trasmesso in televisione ed Einaudi pubblica la sceneggiatura [fig. 2]. Ma quest’ultima, al di là delle motivazioni contingenti che ritardano la stampa e a differenza del romanzo che in quanto opera incompiuta rientra nella casistica della letteratura postuma, si mostra strutturalmente protesa nell’orizzonte della posterità. Ciò appare ancor più evidente dal confronto con la versione romanzesca, rispetto alla quale si configura non come la semplice traduzione scenica di una trama già abbozzata, ma come uno sviluppo e un’evoluzione di essa, che tenta di risolvere l’impasse ideologica e formale in cui si era arenata la narrazione romanzesca. L’edizione einaudiana sembra, peraltro, un omaggio alla vocazione vittoriniana al racconto delle immagini per la scelta e la riproposizione di alcuni fotogrammi del film, posti in appendice, messi in sequenza l’uno accanto all’altro e commentati da didascalie costituite dalle battute dei dialoghi della sceneggiatura di Risi e Carpi [fig. 3], alludendo forse in tal modo alle modalità illustrative sperimentate dallo scrittore in Americana, nel Politecnico e ancor più nell’edizione fotografica di Conversazione in Sicilia (1953).

Dall’interruzione della composizione del romanzo alla scrittura della sceneggiatura sono trascorsi appena quattro anni, ma al di là della semplificazione della trama e della scelta di privilegiare la storia di Nardo [fig. 4] e di suo padre [fig. 5] (che nella prima versione avevano un ruolo secondario rispetto agli altri personaggi) ciò che sembra portare maggiormente le tracce del mutamento è proprio lo scenario su cui essi si muovono. Al mondo arcaico scelto da Vittorini in questo ennesimo ritorno memoriale in Sicilia, per l’interesse che suscita sempre in lui «l’aspirazione al nuovo che c’è nel vecchio», come ogni spazio «in trasformazione, che ha in sé il passato e l’avvenire, e il desiderio di rinnovamento» (Vittorini 1957, pp. 15-16), subentra la visione di una scena in cui quel processo di trasformazione è già in corso. Nella Sicilia tratteggiata in queste nuove pagine compaiono i segni del passare del tempo e irrompono i simboli della società dei consumi: accanto a carretti ed asini si incontrano camioncini, moto e corriere. Fra le luci delle città si insinuano i neon e le insegne della pubblicità; suoni di radioline e jukebox si mescolano ai canti dei contadini. Lo sguardo che si posa sulle strade e sulle piazze dell’isola non è più distante, né capace di lasciare aperto lo spazio all’immaginazione di orizzonti altri: è incollato al presente e con i linguaggi del presente deve fare i conti (cfr. Panicali 1994, p. 292). Non è un caso se Vittorini sembra risolvere la sua «nevrosi da romanzo» (Corti 1974, p . XXXII) in questa nuova forma di narrazione e trova proprio nel «romanzo scenico» (così lo definisce lo scrittore in una lettera a Fabio Carpi del 23 aprile 1959, Vittorini 1975, p. 173) il bandolo della matassa in cui era rimasto prigioniero, incapace di trovare una via d’uscita nelle storie intrecciate delle Città del mondo. «L’approdo fatale» (Corti 1974, p. XXXII) alla scrittura per il cinema, di cui egli rivendica l’autonomia testuale nella sua forma scritta, che nasce pur sempre con una destinazione filmica, è iscritto nel percorso che dal primo racconto giunge a questo romanzo sceneggiato. Ma al di là delle varianti fra l’una e l’altra versione, ciò che appare più interessante è l’insistenza di Vittorini (nelle lettere che scambia con i registi nel corso del ’59, da gennaio ad agosto, e che sono riportate in appendice alla sceneggiatura) sulla necessità di distinguere la propria versione scenica da quella filmica che essi realizzeranno, accettando e anzi incoraggiando i ‘tradimenti’ del film, quasi che questi possano assicurare l’autonomo status autoriale di entrambe le parti. «La necessità e l’assillo di non annegare nel film» la materia del romanzo, ma di salvarla in «qualcosa di scritto che faccia libro» (Vittorini 1975, p. 169), che è il tormento dello ‘sceneggiatore’ nei primi mesi, trova requie in una delle ultime lettere, in cui dichiara di aver raggiunto la meta definitiva del suo tortuoso iter nelle Città del mondo:

Caro Nelo e caro Fabio,

ho ricevuto la sceneggiatura e l’ho letta. Sono d’accordo sui cambiamenti […] ai fini del cinema, ma per la stampa mi terrò alla mia versione (salvo delle aggiunte di nuovi episodi che penso di scrivere anche perché desidero il romanzo scenico più lungo di così, e perché ormai vorrei mettere sotto forma scenica tutto quanto avevo accumulato per la forma narrativa) (ivi, p. 174).

Solo una parte del materiale accumulato per il romanzo viene recuperata nella «forma scenica», ma ciò che si vuole evidenziare è soprattutto l’insieme di varianti formali. È come se l’utopica visione delle Città del mondo raggiungesse finalmente una qualche approssimazione al compimento nella sua destinazione ad un’altra forma di narrazione. In questo senso la sceneggiatura potrebbe rappresentare l’incarnazione più prossima alla dimensione progettuale della scrittura vittoriniana di cui parla Calvino e nella quale l’insieme delle scene costituiscono davvero «la raccolta di materiali per un progetto» destinato ad essere realizzato da altre mani, in un altro tempo. E basta aprire la prima pagina, a cui è affidato una sorta di prologo, per rendersi conto della destinazione ‘futura’ delle pagine delle Città del mondo, che lasciano esplicitamente aperte le soluzioni filmiche (o teatrali), con un invito a seguire l’estro visionario della sua immaginazione:

Scena I

Appare la Sicilia, con le sue tre punte, e il mare e le isolette intorno, preciso com’è nelle carte geografiche.

Narratore (che parla fuori campo se al cinema, e invece entra in panni da insegnante a sessantamila mensili, se siamo in teatro, e accenna un saluto col capo, attraversa la scena, si piazza sotto il Capo Passero, quindi alza una bacchetta e indica il profilo della costa dall’altezza di Gela verso quella di Trapani, dice) Ecco il paese che c’interessa… La sua forma è un’immagine che anche gli antichi greci consideravano classica. Non molto grande, ventiseimila chilometri quadrati di superficie con cinque milioni circa di abitanti, ha però in tutte le sue cose, e nel suo modo stesso di trasformarsi, un carattere così particolare che ognuno finisce per pensarla non come un’isola, ma come un’India, un Messico, una specie di continente […].

E qui alla figura da carta geografica si succedono alcune immagini della Sicilia più risaputa, con fichidindia e piante di agrumi, con monumenti e faraglioni (Vittorini 1975, p. 3).

Dentro questo scenario,che si potrebbe ascrivere al format del documentario e che ricorda però tanto la Sicilia di Conversazione fotografata da Luigi Crocenzi per l’edizione illustrata (composta negli stessi anni dell’ideazione delle Città del mondo romanzo con cui condivide temi e ambientazione), Vittorini inizia a narrare la sua ultima favola:

In uno di questi paesi c’era una volta, ieri, oggi, un pover’uomo di nome Matteo…

Coi panni rattoppati, il berretto in testa, e la faccia sporca di barba non rasata da forse una settimana, un uomo appare seduto dietro un deschetto di calzolaio all’esterno di una catapecchia […] (Vittorini 1975, p. 5).

Tutta la prima scena, come il prologo di una tragedia antica, ci racconta la misera storia di Matteo e si conclude con la sua decisione di accompagnare il figlio in un viaggio alla ricerca della città felice. In chiusura Vittorini pone una serie di suggerimenti alternativi per la mise en scene (al cinema o al teatro) e con un’indicazione che vale soprattutto per quest’ultima:

([…] I personaggi, a volta a volta che verranno evocati dal Narratore, entreranno e si disporranno lungo il piede di tali immagini da lanterna magica, vuoi semplicemente per segnare la loro presenza sotto di essi vuoi per mimare sommariamente l’azione di cui il Narratore riferisce, come si troverà a preferire chi dirige lo spettacolo) (Vittorini 1975, p. 11).

In realtà, a parte questa prima scena, lo scrittore non indugia molto sulle informazioni per la traduzione intersemiotica, ma tutto il testo appare però suddiviso in sequenze dialogiche e narrativo-descrittive che contengono indicazioni di spazio e di luce, e riferimenti ai costumi e alla caratterizzazione dei personaggi. È lì, nei segmenti testuali evidenziati graficamente dal corpo minore del carattere, che è racchiusa una nuova potenziale forma di narrazione che mira, attraverso la proiezione prospettica della visione di quanto narrato, ad uscire dall’impasse del romanzo impossibile. La destinazione filmica di ogni episodio appare evidente là dove Vittorini sembra pre-vedere le sequenze del film da farsi, la loro realizzazione visiva oltre la pagina scritta. È questa sorta di ‘profezia formale’ che incoraggia Vittorini a sperimentare modi del racconto in cui egli mostra, non senza qualche compiacimento, estrema disinvoltura nell’uso delle potenzialità espressive che questa nuova forma può offrire. La scena 7, per esempio, è priva di dialoghi e la narrazione è quasi interamente affidata alla colonna visiva (Vittorini 1975, p. 41-44). Nella scena 9, molto simile dal punto di vista stilistico, la visione è filtrata dal «vetro un po’ sporco» di un finestrino oppure dal «cristallo del parabrezza» (ivi, p. 44) del camioncino della bazariota. Sembrerebbe inizialmente una scelta in funzione di un’inquadratura soggettiva, salvo poi scoprire che si tratta di una falsa soggettiva, non essendo collocato dentro il camioncino alcun personaggio. Che si tratti di un puro virtuosismo o di una svista poco importa. Le didascalie in ogni caso dimostrano la ritrovata vitalità della scrittura vittoriniana. È lì che lo scrittore lascia trasparire il suo entusiasmo e la volontà di esperire nuove possibilità di racconto.

La scena 28 è in questo senso emblematica. Vittorini può saggiare la ricchezza di un linguaggio in cui la componente visiva e quella sonora conducono discorsi differenti e raccontano in simultanea storie diverse. La macchina da presa dovrebbe inquadrare un falò acceso dentro una grotta, attorno a cui siedono Nardo, Matteo, Palma e il soldatino, intenti a mangiare le chiocciole che cuociono sul fuoco (nel film invece la scena è girata in esterno [fig. 6] e si perde ogni suggerimento del racconto per immagini pre-visto da Vittorini). «Si vede per lo più il fuoco col cerchio di braci» e vicino ad esso le mani degli attori quando, sporgendosi per prendere le chiocciole, entrano dentro la cornice dell’inquadratura.

Solo a intermittenze entrano in campo anche l’una e l’altra faccia dei quattro personaggi, o tutto l’insieme; e ciò accade piuttosto nelle pause di silenzio che mentre qualcuno sta parlando. Dall’esterno giunge a raffiche, come da chilometri lontano un suono metallico di musica da radio di cui non si afferra il motivo. Sterpi spinosi o frasche di alloro vengono aggiunti di tratto in tratto da una mano al fuoco che si ravviva scoppiettando. E accade (accadrà due o tre volte durante tutta la scena) che una mano ne incontri un’altra nel badare alle chiocciole o al fuoco, e indugi nel contatto: cercandolo, se è quella del soldato; cedendovi ma anche (una volta) tirandosi via trepida se è quella della ragazza Palma (Vittorini 1975, pp. 110-111).

Alla colonna sonora, che con l’intreccio delle voci «fuori campo» racconta una conversazione amichevole fra quattro viaggiatori incontratisi per caso, si sovrappone la colonna visiva che mostra l’inizio dell’idillio tra una giovane donna e un soldato. La scrittura di Vittorini tende al massimo la corda delle possibilità del racconto filmico: non un montaggio incrociato ma una stessa inquadratura contiene l’intreccio di due storie. Eppure la dilatazione della pagina oltre il confine della verbalità, nella visibilità futura, non serve a risolvere l’incompiutezza dei destini individuali tracciati sulla carta. Malgrado il punto fermo che chiude l’ultima scena, il destino del piccolo Nardo resta aperto e la città del mondo a cui approderà appare ancora solo come il sogno della metropoli invisibile e lontana nella Sicilia della fine degli anni Cinquanta. Così come lontano appare a Vittorini nel ’59 il film che darà compimento alla sua storia soltanto nel 1975, dentro il piccolo schermo della televisione italiana.

Bibliografia

I. Calvino, ‘Vittorini: progettazione e letteratura’ (1967), in Una pietra sopra, ora in Id., Saggi 1945-1985, a cura di M. Barenghi, Milano, Mondadori (I Meridiani), I, 1995, pp. 160-187.

M. Corti, ‘Prefazione’ a E. Vittorini, Le opere narrative, Milano, Mondadori, I, 1974, pp. XI-LX.

E. Esposito, Elio Vittorini, scrittura e utopia, Roma, Donzelli, 2011.

G. Lupo, Vittorini politecnico, Milano, Franco Angeli, 2011.

P.Orvieto, ‘Padri e figli nel romanzo postumo di E. Vittorini’, Paragone, 258, agosto 1971, pp. 10-11.

A. Panicali, Elio Vittorini. La narrativa, la saggistica, le traduzioni, le riviste, l’attività editoriale, Milano, Mursia, 1994.

M. Rizzarelli, ‘Il lungo viaggio nelle città del mondo’, Chroniques Italiennes, numero speciale dedicato a Elio Vittorini. «La mécanique des idées, la force de la poésie», 79/80, 2-3, 2007, <http://chroniquesitaliennes.univ-paris3.fr/PDF/79-80/Rizzarelli80.pdf> [accessed 12 March 2019].

R. Rodondi, Note ai testi, in E.Vittorini, Le opere narrative, Milano, Mondadori, II, 1974, pp. 944-961.

E. Vittorini, Le città del mondo. Una sceneggiatura, con una nota di N. Risi, in ‘Appendice’ illustrazioni, ‘Notizia di Nelo Risi sulla sceneggiatura e sul lavoro svolto assieme a Elio Vittorini e Fabio Carpi’e ‘Lettere di Elio Vittorini a Nelo Risi e Fabio Carpi’, Torino, Einaudi, 1975.

E. Vittorini, ‘Le città del mondo’, Tempo, 86, 16-23 gennaio 1941, ora, insieme ad altri racconti riuniti sotto il titolo di Gli uomini e la polvere, in Id., Le opere narrative, II, pp. 875-876.

E. Vittorini, ‘Le città del mondo. New York’, Il Politecnico, 30, giugno 1946, pp. 9-14.

E. Vittorini, ‘Le città del mondo: Chartres, città cattedrale’, Il Politecnico, 31-32, luglio-agosto 1946, pp. 9-11.

E. Vittorini, ‘«Il tempo che mi interessa è quello in cui vivo»’, intervista a cura di C. Mangini, Il Punto, II, 32, 10 agosto 1957, pp. 15-18.