Non c’è salvezza se non nell’imitazione del silenzio.

Ma la nostra loquacità è prenatale.

Razza di parolai, di spermatozoi verbosi,

noi siamo chimicamente legati alla parola.

Cioran

La traduzione iconografica della Divina Commedia procede da sempre a fianco al suo secolare commento verbale: una tradizione, quella visuale, che ha consentito di risemantizzare nel tempo le qualità ecfrastiche delle terzine dantesche, consegnandole al denso universo delle immagini moderne, impegnate a tramandare il poema trecentesco fino ai giorni nostri. Le nuove visioni e ricostruzioni iconiche sono diventate uno stimolo e un pretesto.

Anche la spregiudicata libertà immaginifica professata dalle arti del Novecento non si è sottratta al fascino del poema dantesco e ha ritrovato, nei luoghi dell’ultraterreno, nei racconti delle anime sventurate e meritevoli, la metafora perfetta del viaggio dell’uomo, dando nuovo corpo e nuova voce al sentimento di finitezza e smarrimento che disorienta l’uomo moderno.

Gli artisti contemporanei, infatti, per riportare all’attenzione del nostro sguardo un riverbero della poesia dantesca non hanno solo ricercato le forme più audaci e le cromie più consone al loro sentire. Il magnetismo visuale, per niente sbiadito della Commedia, ha concesso loro di vestire i panni del viaggiatore/sognatore in cammino, alla ricerca di un sé frammentato da quella ormai nota modernità baudelairiana, transitoria, fuggitiva e contingente.

Così, la natura frattale del poema dantesco – storia di storie in immagini di immagine – ha attecchito nell’iconosfera contemporanea, sempre pronta ad accogliere e a trascrivere dentro tutti i linguaggi stranianti dell’arte un poema in versi, un’opera in parole. La Commedia, infatti, anche quando si rinvigorisce dentro nuove questioni critico-testuali, o si pronuncia in veste di moderna riscrittura teatrale, porta con sé un ‘ritorno di immagine’ che, non disattendendo la sua identità iconica, proietta ombre di nuovi paesaggi danteschi: anche se non si incarna in figura, ogni nuova immagine della Commedia è un po’ anche una nuova Commedia.

«Questa caleidoscopica realtà dell’universo di immagini», descritta con dovizia di particolari in Dante per immagini di Lucia Battaglia Ricci (2018), rappresenta una prova tangibile della natura ecfrastica che possiede l’opera di Dante, poeta che pensa per immagini. Le nuove forme e i nuovi travestimenti che si modellano a partire dalla tradizione cominciano ad attecchire indisturbate dentro la cultura visuale e all’interno di tutte le pratiche di riproduzione e massificazione delle immagini. Non sorprende che la Divina Commedia sia entrata senza alcuna forma di inutile riverenza nelle abitudini immaginifiche dei millennials, nella pratica quotidiana del videogame che ha trasformato i gironi in livelli, Virgilio in console e il giocatore nel moderno Dante, eroe impavido – come il più valoroso dei cavalieri medievali – che, con illimitata possibilità di vite, dagli Inferi risale verso il Paradiso.

A riprova di questo polimorfismo iconico, specifico di una società a vocazione visuale che sceglie l’immediatezza dello schermo per soppiantare scrittura e parola, anche l’episodio di Paolo e Francesca – certamente uno dei più noti – si riproduce dentro espedienti di visibilità sempre più diffusi e stemperati del significato tragico. All’immagine dei due amanti basta migrare per tornare a esistere.

Come tramandato da Boccaccio, la storia dei due amanti è prelevata da un fatto di cronaca del tempo e per tale espediente di veridicità esprime tutta la sua natura popular. Pur rimanendo insoluta su alcune questioni celate dentro le terzine dantesche (il nome di Paolo non compare mai), la storia dei due amanti sembra appartenere ad una cultura visuale del tempo che, trasferita nella forma poetica e artistica a noi nota, sprigiona ancora la sua forte energia iconica.

La sostanza poetica, che Dante preleva da un resoconto della realtà, alimenta tutt’oggi il mito dell’amore ‘vero perché ostacolato’. Nata sotto influsso del Romanticismo ottocentesco, infatti, l’idea di ‘amore vero’ ha ridisegnato l’immagine stessa dei due lussuriosi che, liberati dal peccato d’infedeltà e dal desiderio fisico, possono ormai darsi, dentro nuove iconografie, a effusioni e baci affatto ligi alle regole del contrappasso infernale. La fama dell’episodio dantesco non si misura più col peccato carnale: destinati in eterno a un sentimento di amore tormentato ma puro, Francesca e Paolo, senza mai banalizzare il milieu dantesco da cui provengono, diventano icona pop. Ma anche concettuale.

Nell’entropia visuale da cui si muovono e si originano le immagini della modernità, un caso indicativo da cui è possibile avviare una riflessione sull’iconografia dei due amanti è rappresentato dalla grammatica espressiva dell’artista Emilio Isgrò, che sin dagli esordi – negli anni Sessanta – ha assunto a paradigma della sua ricerca linguistica e concettuale l’irrevocabile e metafisico legame tra immagine e parola, fuse nel gesto della cancellatura.

Nel panorama dell’arte contemporanea e nel contesto di quegli anni che inauguravano un processo di smisurata riproduzione e consumazione di immagini del quotidiano, il maestro siciliano incide sui fatti sociali e politici, rimanendo saldamente ancorato a questioni letterarie, teatrali e artistiche e non interrompendo mai un discorso dialettico, aporetico e ironico tra il visibile e l’enunciabile. Il gesto dissacratore della cancellatura e l’impiego della poesia visiva diventano un rito atavico e salvifico: dentro le intemperie visuali del nostro presente, il reciproco annullarsi di parole e immagini assume un significato di indubbia valenza linguistica e critica: cancellare è rigenerare il senso vero delle cose che vediamo, sentiamo, viviamo.

L’occasione di conversare con l’artista Emilio Isgrò ci permette un’utile digressione, volta a intervenire con toni nuovi nelle questioni dantesche e nei fatti relativi agli amanti del V canto dell’Inferno. Abbiamo domandato al maestro Isgrò, infatti, quali sono state le ragioni che lo hanno spinto a considerare la poesia visiva e la cancellatura il modo vitale per incidere sul linguaggio e sulla comunicazione escludendo l’ovvietà linguistica di facile accesso ma di fuggevole profondità, che si è imposta con la Pop Art. In base a queste considerazioni, abbiamo domandato al maestro come si pone in termini di comunicazione e comunicabilità il mondo visuale di Dante e l’episodio di Francesca e Paolo:

Emilio Isgrò: a differenza dell’arte concettuale alla quale a volte vengo accostato dai critici – arte che in genere cerca misure retoricamente alte e preziose –, io non solo non rifuggo dall’ovvio – intendendo con questa parola tutto ciò che è ampiamente noto al pubblico – ma lo ricerco come un bene prezioso da perseguire.

Nei primi anni Sessanta, infatti, quando abbandonai la poesia strettamente verbale per operare anche come artista visivo, il problema di una comunicazione realmente allargata al pubblico, non sempre affrontato con decisione programmatica dalle avanguardie storiche – a parte l’eccezione futurista e di certe avanguardie russe –, fu percepito con assoluta spregiudicatezza principalmente dalla Pop Art americana. Solo che la Pop, segando il ramo europeo sul quale sedeva (non si dimentichi il coevo Nouveau Réalisme di Pierre Réstany), finì per abbandonare l’idea, ancora ben salda e radicata in Europa, che l’arte dovesse sì ampliare il suo pubblico, ma in nome di una comunicazione diversa e più alta rispetto a quella giornalistica o pubblicitaria.

Certo, gli artisti erano autorizzati a coesistere serenamente con il linguaggio mediatico, ma purché i risultati in qualche modo garantissero quel processo di spaesamento (l’ostranenie dei formalisti russi) che in pratica potesse tradursi in una sostanziale qualità di ‘differenza’ tra i prodotti del supermercato gastronomico e il mercato dell’arte.

Il nutrito interesse di Emilio Isgrò per la tradizione artistica e letteraria e la sua risoluta adesione alle questioni linguistiche sono pietra miliare che salda i suoi studi e i suoi lavori dentro una dimensione verbo-visuale in continua fermentazione. Sia in forma di espediente citazionistico, sia in formula risemantizzata, attraverso le opere d’arte figurativa, i romanzi, le poesie, i saggi teorici, il maestro siciliano ripropone la tradizione culturale non come patrimonio inerme, ma come memoria collettiva da riattivare e riscoprire:

E.I.: non era il presente carico di merci a opprimere gli artisti italiani ed europei della mia generazione, ma piuttosto gli scaffali un po’ meno luccicanti degli scaffali americani, e soprattutto il lascito di un passato che si chiamava Dante, Giotto, Petrarca […]. Gli stessi Warhol e Lichtenstein, quando volevano farsi capire dal vecchio mondo, dovevano trasporre in Pop il Cenacolo di Leonardo o la Metafisica di De Chirico, leggendoli temerariamente come merci da chiunque riconoscibili. Forse per intimidire, con la loro spregiudicatezza, i poveri artisti europei che, come minimo, erano ambivalenti nei confronti della loro stessa tradizione: da un lato l’ammirazione e l’orgoglio, dall’altro il tormento di un peso che paralizzava le loro ricerche.

La cancellatura di Emilio Isgrò, che costruisce e integra per distruzione e sottrazione, e la poesia visiva, che rifugge dall’ovvio per creare nuove sinestesie linguistiche tra verbo e icona, hanno riservato uno spazio inedito anche al poema dantesco. Sparse nel tempo, queste iconografie create dall’artista intensificano lo smalto visuale della Commedia, talvolta sbiadito dall’eccessiva riproducibilità. Nel cancellare Dante, nel ri-significarlo, il lettore, disorientato dalle lingue nere, dalle strisce bianche, è costretto a farsi interprete del fatto artistico che accade davanti ai suoi occhi, a recuperare un contenuto, il ricordo dell’immagine di Dante, il rapporto personale avuto con le terzine dantesche, riattivando così il senso ultimo della tradizione: tramandare.

Più volte Isgrò è tornato sulla Divina Commedia rivisitando, con i toni del concettuale e con la pratica della cancellatura, le terzine dantesche e le immagini tramandate dalla tradizione, e dunque confermando un rapporto intellettuale e creativo con l’opera di Dante che si protrae nel tempo. Nel 1983 cancella di bianco il canto XXVI del Purgatorio [fig. 1]. Nel 2014 nell’opera Dante Alighieri, dichiara di non essere il sommo poeta che appare sotto la cancellatura dell’iconografia più classica: vestito di rosso, libro in mano, in mezzo al ritmo cadenzato delle lingue nere [fig. 2]. Ancora qualche anno dopo, sul foglio Anteporta del 2018, conservato presso la Biblioteca di Foligno, si riconosce il profilo di Dante, pieno e bianco, emergere tra parole-bassorilievi [fig. 3]. Dello stesso anno è l’installazione realizzata per lo IULM di Milano intitolata Monumento all’Inferno: Dante Alighieri, seduto davanti la sua marmorea Commedia, dalle terzine cancellate, visibili solo in pochi frammenti, è bendato di nero e cieco: non sa più leggere [fig. 4].

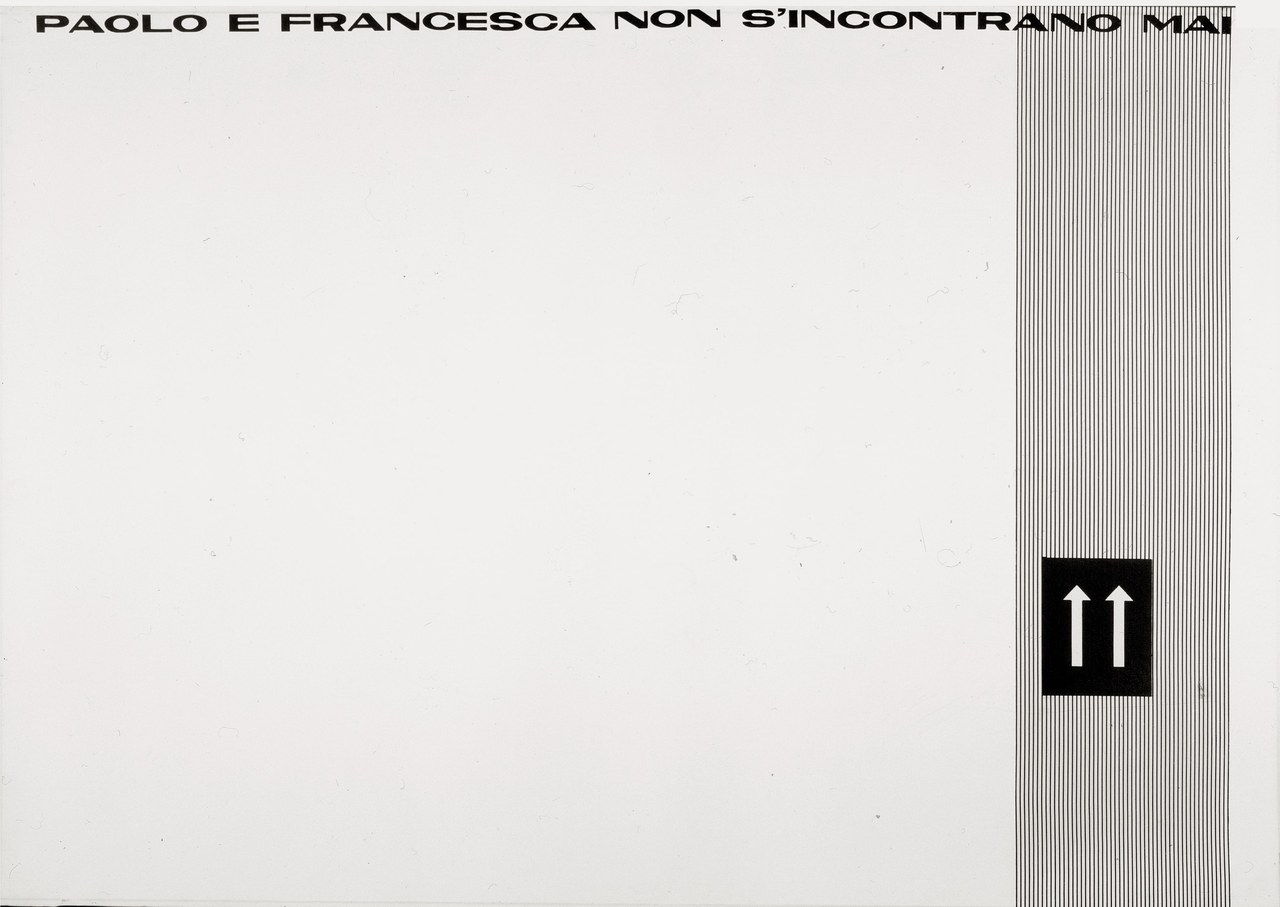

Risale agli anni Sessanta, invece, un lavoro che racconta in forma di poesia visiva l’episodio dei due amanti. Nel 1966 Emilio Isgrò realizza su tela emulsionata l’opera Paolo e Francesca in due versioni cromatiche, sui toni del bianco e del nero [fig. 5; fig. 6]. In questo lavoro l’artista rifiuta l’iconografia tradizionale della coppia lussuriosa dentro il vortice infernale e, annullando ogni tentativo di mimesi del reale, azzera ogni principio di riconoscibilità iconografica.

Eppure, alcuni degli elementi geometrici inseriti dentro la composizione suggeriscono una traduzione figurativa. La trasposizione poetica dei due corpi è affidata a due frecce dentro uno spazio vettoriale che, affiancate ma solitarie, si dirigono volutamente in direzioni opposte. Condividono un rettangolo bianco che ricorda tanto il lenzuolo che la classica iconografia utilizza per avvolgere Paolo e Francesca, quanto la pagina di quel libro galeotto che indusse i due giovani al peccato. Su questa direzione interpretativa, le linee sottili e bianche (oppure nere) che si stagliano sul buio nero (o sul bianco) dell’intera superficie rimandano al vortice della bufera infernale. Il loro destino, però, è segnato dalla frase verso cui tendono, una condanna che risuona quasi più atroce di quella dantesca: «Paolo e Francesca non si incontrano mai».

Nel 1974 Rossana Apicella riconosceva all’autore una sorta di «crudeltà gentile», nel riformulare la condanna dei due lussuriosi e nell’intimorire lo stesso fruitore «travolto dal gioco mentale di spaventosa conseguenzialità». Commentava Apicella:

A volte il personaggio è identificato con la freccia, ma con un gioco mentale più sottile e spericolato: così, in Paolo e Francesca non si incontrano mai, i due amanti sono rappresentati da due frecce parallele. Ma il “graffio” qui investe anche i luoghi comuni della cultura di tradizione: infatti noi sappiamo che all’infinito esiste l’ipotesi che le parallele abbiano in comune un punto improprio. Paolo e Francesca si sono incontrati? Si incontreranno? Non si incontreranno mai? E se non si sono incontrati, perché sono condannati all’inferno? E se si incontreranno (in un punto improprio), saranno destinati o no, a peccare? E se non peccheranno perché dovranno andare all’inferno? Ma se Dante li ha collocati all’inferno, è ovvio, hanno peccato. E se hanno peccato, è perché le rette parallele si incontrano. Ergo: se Paolo e Francesca hanno peccato e quindi sono all’inferno, la colpa è della geometria: all’inferno deve andarci Talete, dunque […]. Ma proprio la conseguenzialità rappresenta la dannazione della logica: ma nessuna proposizione anti-aristotelica è stata demolitrice di strutture prefabbricate come le frecce singlossiche di Isgrò.

Sembra esserci una relazione fra la geometrica composizione della scrittura dantesca, scandita da rapporti numerici e concatenamenti evocativi, e le figure nello spazio all’interno dell’opera di Isgrò, che a quella geometria poetica della Commedia alludono:

E.I.: Sarà chiaro, allora, sul perché io abbia dedicato tante opere alla nostra tradizione illustre: non per cancellarne i ‘luoghi comuni’ storici e culturali, ma per esibirli in una chiave inattesa, come energie spiazzanti rivolte al futuro. Da un lato la cancellazione dei linguaggi (verbali e visivi insieme), dall’altro una sperimentazione verbovisiva in cui la parola e l’immagine apparivano insieme nello stesso spazio (per esempio in opere come Paolo e Francesca ma anche Volkswagen, o Romeo and Juliet), per conferire una ‘prospettiva verbale’ al quadro che con le sperimentazioni novecentesche aveva perduto la più rassicurante prospettiva rinascimentale, e per ciò stesso profondità e spessore. In pratica mi immergevo in un nuovo ‘volgare’, in cui la parola da sola non riusciva più a dominare la comunicazione e chiedeva soccorso a un complemento iconico, pur di esistere ancora in una civiltà che apparentemente la eliminava persino dal proprio orizzonte espressivo. Per assonanza, e certamente con più modestia da parte mia, era la stessa questione che aveva affrontato l’autore della Divina Commedia, e più tardi Alessandro Manzoni, e poi ancora Gadda e Pasolini: come si potesse concretamente comunicare con il pubblico e quale fosse l’espressività poetica più adeguata in un mondo che aveva travolto l’antico latino e persino il latinorum dell’avvocato Azzeccagarbugli. Solo per questa via riesco a spiegare il mio accostarmi a Dante, nei modi più diversi e distanti, nell’arco di tutta la mia vita d’artista e di poeta. Con una precisazione, tuttavia: che nel mio caso il campo si allargava parecchio, perdendo la sua connotazione eminentemente linguistica, per diventare un problema filosofico-antropologico. Non alla sopravvivenza di una o dell’altra lingua io miravo, ma alla sopravvivenza della stessa parola umana in una società che la negava (e tutt’ora pare negarla) con i suoi possenti apparati visivi (Hollywood, rotocalchi, fumetti) conferendole una funzione puramente ancillare.

La prospettiva verbale e le dichiarazioni dell’artista si muovono, così, dentro questioni squisitamente linguistiche, suggerendo analogie semiologiche che contemplano ancora una volta la pagina e l’immagine. Così come per Roland Barthes la scrittura, differenziandosi per la sua identità formale dalla lingua (medium dell’artista) e dallo stile (esperienza intima dello stesso) dopo una progressiva solidificazione, dopo essere stata oggetto di uno sguardo sul reale, all’ultimo stadio della sua trasformazione trova purezza nell’assenza, anche l’immagine cancellata (come la scrittura bianca che Barthes attribuisce a Camus), liberandosi della mimesi diventa neutra, raggiunge un grado zero. Così Paolo e Francesca visti da Isgrò sembrano ‘liberarsi’, immersi nell’assenza del loro incontro pregno di silenzio, per esistere; essi si liberano dell’immagine e si librano verso la scrittura: per amarsi «Paolo e Francesca non si incontrano mai».

Bibliografia

R. Apicella, ‘La crudeltà gentile di Emilio Isgrò’, in Emilio Isgrò, catalogo della mostra, Bergamo, Galleria dei mille, 1974, https://www.emilioisgro.info/it/attivita-artistica-dettaglio/paolo-e-francesca-1966;

L. Battaglia Ricci, Dante per immagini. Dalle miniature trecentesche ai giorni nostri, Torino, Einaudi, 2018;

R. Barthes, Il grado zero della scrittura, Torino, Einaudi, 2003;

M. Bazzini, A. Bonito Oliva (a cura di), Dichiaro di essere Emilio Isgrò, Prato, Centro per l’arte contemporanea Luigi Pecci, 2007;

M. Bazzini (a cura di), Isgrò, Milano, Electa, 2016.