Il sole negli occhi (1953), esordio alla regia di Antonio Pietrangeli, si apre con una corsa in discesa. Una ragazza si precipita giù per le strade scoscese di un paesino, tenendo strette tra le mani una piccola borsa da viaggio e una statuetta. [fig. 1] Mentre scorrono i titoli di testa, seguiamo il suo percorso attraverso sei inquadrature dalla composizione pressoché identica: la ragazza entra in campo frontalmente; corre verso di noi ed esce dal quadro, mentre la camera segue i suoi movimenti disarticolati (a volte con panoramiche appena percettibili); una dissolvenza incrociata la fa rientrare in campo nell’inquadratura successiva; la sua corsa è sempre più concitata, fino al suo arrivo a una strada in piano. Nell’ultima di queste inquadrature, scorgiamo in alto a destra il cartello di una fermata d’autobus, «S.A.T.A Fermata Castelluccio». Celestina – questo è il suo nome, ed è la prima parola che sentiamo in tutto il film – sale su una corriera che la porterà a Roma, dove comincerà una nuova vita come domestica presso una ‘buona famiglia’ borghese. Una corsa che è, dunque, anche e soprattutto una partenza.

Con una curiosa coincidenza di immagini, anche Elisa Bussi Parmiggiani comincia il suo articolo sui personaggi femminili nel cinema di Pietrangeli proprio con una ‘corsa’. Commentando, infatti, il periodo immediatamente successivo alla stagione del Neorealismo, l’autrice utilizza la metafora della corsa per descrivere la situazione socio-economica di un paese avviato verso il (e proiettato nel) boom economico:

Il vecchio non sembrava veramente morto e il nuovo stentava a prendere forma, mentre il paese si stava avviando verso una rapida industrializzazione che avrebbe sconvolto arcaici schemi di comportamento e forme di convivenza, e tutto questo a cominciare dal mutato rapporto tra città e campagna. Lo sfasciarsi di una civiltà contadina di arcaica memoria a vantaggio di una “civiltà” urbana e industriale si presentava, nell’immediato, come una caotica corsa in avanti, verso un benessere ancora non organizzato, terreno di coltura per caratteri sagaci e inventivi, ma anche per profittatori di ogni genere e a ogni livello del vivere sociale, dove i più deboli erano destinati ad essere usati, oppure emarginati e sconfitti (Bussi Parmiggiani 2001; corsivo mio).

Questo disordinato universo di tensioni tra vecchio e nuovo, campagna e città, deboli e profittatori sembra in realtà fare da sfondo a buona parte dell’opera di Pietrangeli, a partire proprio da Il sole negli occhi; sarà però soprattutto nel celebre ‘trittico’ femminile degli anni Sessanta – La parmigiana (1963), La visita (1963), Io la conoscevo bene (1965) – che tali tensioni troveranno la raffigurazione più matura e impietosa. Tuttavia, in modo analogo ai più celebri personaggi successivi (Dora, Pina e Adriana), anche la Celestina di questo primo film costituisce per Pietrangeli l’incarnazione delle trasformazioni in atto, quelle trasformazioni che il suo cinema ha così tanta urgenza di rappresentare. È lo stesso regista a confermare questa ‘sovrapposizione’ tra mutamenti sociali e protagonismo femminile [fig. 2]:

Non è tanto che io sia la Celestina de Il sole negli occhi o Adriana di Io la conoscevo bene o la Pina de La visita come, scusatemi, Flaubert era Emma Bovary. Ma è che nel processo di trasformazione sociale a cui, da vent’anni a questa parte, assistiamo in Italia, la donna ha incontestabilmente il ruolo da protagonista. Tanto profondo e rapido è stato il passaggio dalle posizioni in cui era relegata ancora subito dopo la guerra a quelle che, di forza, ha occupato negli ultimi anni. E non si tratta solo di un fatto di costume quanto di una radicale, profonda rivoluzione interiore […]. Proprio per questo, forse, la donna s’è posta tanto spesso al centro delle storie dei miei film (Montesanti 1967).

Come l’Italia del suo tempo, Celestina corre dunque a rotta di collo verso una società ‘nuova’, lasciando Castelluccio per la città, in anticipo di qualche anno rispetto al racconto tragico dell’emigrazione interna regalatoci da Rocco e i suoi fratelli (Luchino Visconti, 1960). Ma verso cosa corre, esattamente, Celestina? E cosa lascia?

2. Oltre i confini di Castelluccio

Secondo Gianni Canova (1999), «Il sole negli occhi è dominato dalla contrapposizione tra Roma (luogo della perdita dell’innocenza e dell’integrazione impossibile) e Castelluccio (luogo del rimpianto e della nostalgia)». Tale opposizione emerge con evidenza anzitutto a livello di trama. Come molte ragazze della sua generazione, Celestina (Irene Galter) approda nella Capitale per fare la donna di servizio, dopo essere rimasta orfana e senza mezzi di sostentamento, mentre i due fratelli tentano la fortuna emigrando in Australia. Lì, la servetta di campagna vive una serie di peripezie, passando da una famiglia all’altra, stringendo amicizia con alcune domestiche come lei, e soccombendo alla seduzione dello stagnaro Fernando (Gabriele Ferzetti). Rimasta incinta, dopo aver scoperto che l’amato ha nel frattempo contratto un matrimonio d’interesse, Celestina tenta il suicidio. Nel finale, scopriamo che la ragazza si salva e terrà il bambino, senza piegarsi tuttavia al pentimento tardivo di Fernando ed escludendolo per sempre dalla propria vita. Con l’appoggio delle amiche, troverà una strada e, probabilmente, un’identità.

Questa lettura (pure condivisibile) della dialettica sviluppata dal film tra la campagna come luogo nostalgico e ‘sicuro’ e la città come luogo di spaesamento e disagio si fa più complessa se si tiene conto della particolare articolazione degli spazi di genere nel cinema di Pietrangeli. Nella sua analisi del ‘trittico’ degli anni Sessanta, Natalie Fullwood sostiene che, lungi dall’essere il luogo a-problematico dell’equazione tra femminilità, naturalità e purezza – come lo vorrebbero, almeno secondo Doreen Massey (1994), le interpretazioni più tradizionali – lo spazio rurale si presenta invece come una costruzione ambigua e sfaccettata nelle opere del regista romano. Per Fullwood, infatti,

se c’è un tema che unifica il trattamento degli spazi rurali in questi film è il loro rifiuto di creare un’immagine della campagna come punto di partenza uniforme e innocente. […] questi film [infatti] rappresentano l’ambiente rurale come uno spazio complesso e contraddittorio e resistono alla tentazione di caratterizzarlo in termini di gender secondo nozioni essenzialiste e idealizzate della femminilità (Fullwood 2010, traduzione mia).

Ma in che senso Castelluccio rappresenta un punto di partenza non uniforme e non innocente? In realtà, in Il sole negli occhi vediamo soltanto pochi frammenti del paesino natale di Celestina: alcune stradine, qualche edificio e la fermata dell’autobus. In questa primissima sequenza, tuttavia, notiamo una singolare uniformità di relazioni. Le uniche persone con cui la ragazza scambia qualche parola sono i due fratelli e l’autista della corriera: tre figure che, in più di un senso, detengono un’autorità sulla protagonista. Le dicono quello che deve fare – «I fratelli miei se ne vanno a cercare lavoro… e siccome non abbiamo più nessuno, mi mandano a Roma a fa’ la serva» – e come si deve sentire – «E beh, che sarà mai… c’è gente che pagherebbe pe annà a Roma!» – sospingendola, conducendola (anche fisicamente) in un viaggio che è a tutti gli effetti una costrizione, più che una scelta. Pur nella sua brevità, questo incipit contribuisce dunque alla caratterizzazione dello spazio rurale come insieme familiare e oppressivo: un luogo certamente confortevole nella sua semplicità – «Io no! Sto tanto bene a Castelluccio!» – ma che, in fin dei conti, intrappola ‘la femminilità’ di Celestina in una soffocante gabbia di ruoli, rappresentata dal suo essere donna, sorella, giovane e povera, senza possibilità di cambiamento o emancipazione.

Sebbene nato da una coercizione, quindi, il viaggio verso la città rappresenta per Celestina una possibilità concreta di oltrepassare i confini identitari connaturati alla campagna. O almeno di cominciare a forzarli. Come fa notare Rosamaria Salvatore, il suo tragitto comincia infatti proprio con una sintomatica incrinatura [fig. 3]:

Nell’atto di salire sulla corriera che la condurrà verso un avvenire incerto, spaventata e inquieta per la separazione dal luogo in cui ha sempre vissuto, le cade dalle braccia la statuetta raffigurante un angelo protettore; il piccolo manufatto a cui è intimamente legata, rappresenta la traccia manifesta del passato e, al contempo, è fonte di rassicurazione. Scheggiata, ma ancora in parte integra, l’effige dell’angelo, investita di valore affettivo e simbolico, si fa marca allusiva del transitare della protagonista in luoghi e temporalità differenti (Salvatore 2016).

3. Il balcone, la sala da ballo, l’ospedale

Col passato della campagna già simbolicamente ‘scheggiato’, Celestina approda a Roma. Quello che trova, almeno in apparenza, sembra essere perfettamente in linea con l’idea di integrazione impossibile postulata da Canova. La scena del suo incontro con la prima famiglia pare racchiudere in un unico addensamento visivo e sonoro tutta la solitudine e «il disorientamento della ragazza di paese che arriva nella caotica capitale» (Pierini 2015): attraverso l’uso della profondità di campo, Pietrangeli produce un frenetico quadro di personaggi che agiscono su piani diversi (traslocatori, bambini, suore, la coppia di coniugi), creando «un crocevia densissimo di movimenti, sguardi, e gesti che schiaccia e isola la protagonista» (ibidem).

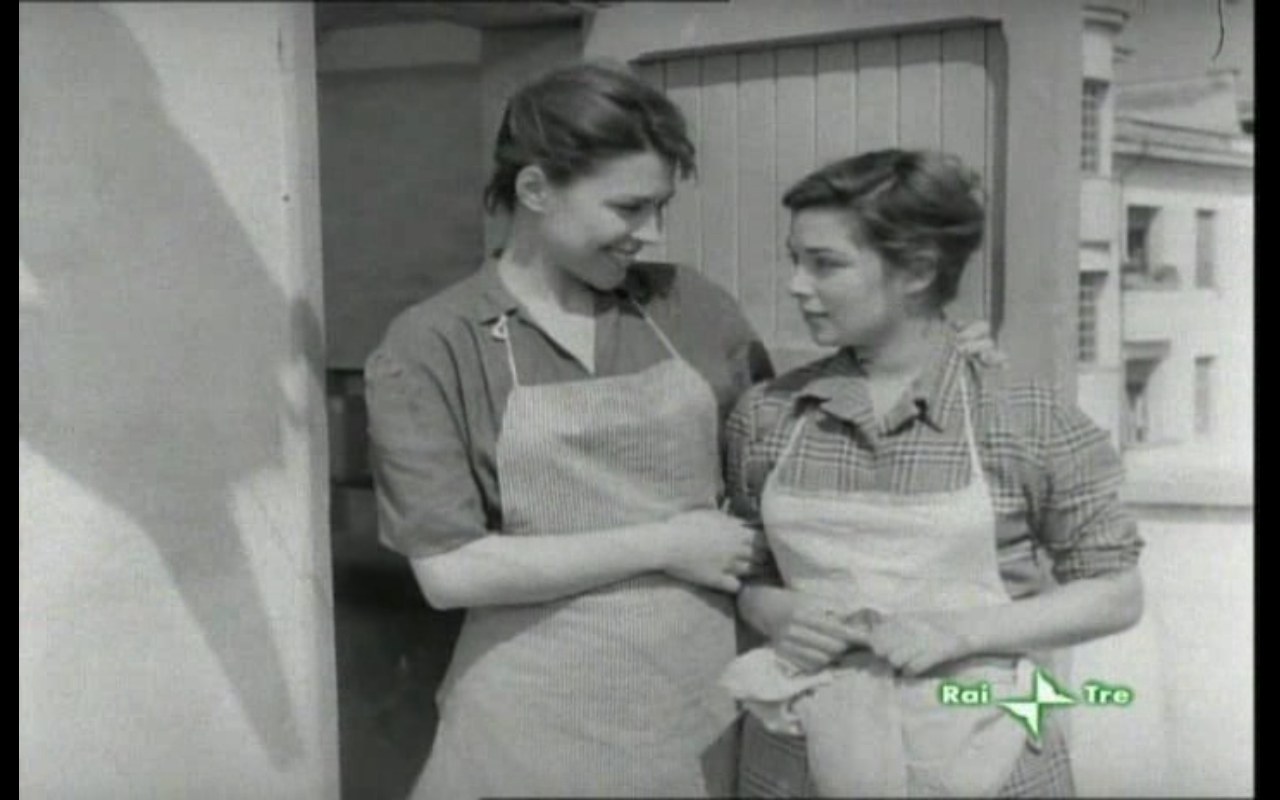

Il suo isolamento, tuttavia, trova una forma di mediazione (anche spaziale) nell’incontro con le altre domestiche del palazzo, e in particolare con Marcella (Pina Bottin). Le ragazze – seppure dopo un’iniziale, ingenua canzonatura nei confronti della goffa ‘montanara’ – accolgono Celestina con assoluta normalità e naturalezza, come se fosse sempre stata con loro. La mappa del loro rapporto si dipana attraverso molteplici luoghi, in una «Roma minore e periferica, effusa a volte in una serenità domenicale considerata quasi sempre dietro alla facciata, dai cortili […] e dalle scale secondarie dove si avvicenda il mondo variopinto e un po’ chiassoso delle servette di campagna» (Rondi 1953). Accennerò qui brevemente solo ad alcuni di questi luoghi, che mi paiono significativi nella prospettiva di una ricostruzione delle geografie relazionali all’interno del film.

Il momento dell’inclusione avviene su un terrazzo, dove le ragazze stanno stendendo i panni delle loro padrone, accompagnandosi con un canto interrotto da amichevoli battibecchi. Marcella presenta Celestina alle altre, dopo averle promesso «Da oggi ci penso io a te», e subito prendono accordi per andare a ballare insieme la domenica successiva. Il terrazzo con i panni stesi – così come i balconi da cui le domestiche comunicano, vociando, attraverso il cortile interno dell’edificio – rappresenta certamente un luogo emblematico di quel retroscena della città cui si faceva cenno poc’anzi. Così, collocate nel ‘dietro le quinte’ della vita delle buone famiglie borghesi romane, le relazioni tra queste donne assumono una connotazione anzitutto di classe: impossibilitate a scampare alla loro condizione economica – «Cosa ci vuoi fare, è il destino nostro… una la serva non la fa se non è disgraziata» – le ragazze venute a servizio dalle campagne italiane si fanno forza come possono, negli interstizi di una quotidianità operosa e ‘nascosta’ [fig. 4].

L’altro luogo cardine dove si sviluppa la relazione tra Celestina e le amiche è la sala da ballo domenicale: o, sarebbe meglio dire, la strada che porta dal palazzo dove le ragazze lavorano alla balera dove sono solite svagarsi (e cercare ‘cavalieri’) nell’unico giorno che hanno per se stesse. È esattamente in questo spazio che si compie – per mano di Marcella e con la divertita collaborazione delle amiche – la metamorfosi di Celestina: da serva asessuata (si toglie l’informe grembiule) a ragazza carina e desiderabile; da outsider (la ‘montanara’) a parte integrante (e integrata) del gruppo. Questo non è, in realtà, il primo momento di trasformazione (potremmo dire di ‘urbanizzazione’) del personaggio di Celestina. In una sequenza precedente, Celestina era stata obbligata a uscire di casa dalla padrona desiderosa di restare da sola con il marito. Per invogliarla, la signora le aveva regalato un paio di scarpe col tacco «quasi nuove», sulle quali Celestina aveva zoppicato nell’ilarità generale di Fernando e dei suoi amici – «Però c’ha le scarpe della padrona, poveraccia! Anvedi, mó se le perde, ahó!». Questo adeguamento, imposto dall’alto, a degli standard di femminilità non familiari e poco comprensibili – «Ti ci devi abituare anche tu» – aveva condotto simbolicamente Celestina a una faticosa camminata solitaria dentro una città deserta e spettrale [fig. 5].

Molto diverso è, invece, il passaggio trasformativo, collettivo e orizzontale, che si consuma nel percorso verso il pomeriggio di divertimenti. Grazie a una specie di ‘gioco di bambole’ corale e solidale – «Avemo ripulito la montanara!» – Celestina diventa più simile alle amiche nell’aspetto esteriore, cominciando così a condividerne anche gli stili di vita e ad assumerne i valori. Non a caso, sarà nella sala da ballo che la protagonista metterà in moto – attraverso il primo approccio con Fernando e l’adesione a dinamiche relazionali giovanili e ‘moderne’ – l’arco trasformativo fondamentale del personaggio. La vera storia di Celestina, si può dire, ha inizio proprio da qui: del resto, per Pietrangeli, la balera è «il luogo sociale per eccellenza, dove si consumano incontri, scontri, tradimenti e affari» (Detassis 2015); un luogo, cioè, che sembra abbracciare le (ed essere abbracciato dalle) passioni dell’Italia contemporanea alla produzione del regista [figg. 6 e 7].

Alla fine della parabola iniziata con una metamorfosi vestiaria e una danza ‘cheek to cheek’, Celestina si ritrova incinta e determinata a tenere il bambino da sola. O, meglio, senza ricorrere a un’unione riparatrice con il traditore Fernando e potendo contare sul supporto delle amiche. Dopo una dissolvenza sul pianto orgoglioso di Celestina nel letto d’ospedale – «Non lo voglio vedere più, mai più!» – la scena finale del film ci porta all’esterno dell’edificio, dove le servette riunite aspettano che Marcella (ancora col fazzoletto in mano) rechi notizie della povera sventurata. Il dialogo ci parla di sollievo e speranza, di possibilità e rassegnazione – «Disgraziata!» «Oh, smettila! Perché, non siamo tutti disgraziati a questo mondo?» – e della consapevolezza che le cose sarebbero potute andare molto peggio di così. L’ultima inquadratura ci mostra il gruppo che si allontana verso la ripartenza della ‘normale’ quotidianità, con un nuovo rituale domenicale (la promessa di altre visite a Celestina in ospedale) e l’allegria, certo un po’ fatalistica, del sapere che possono contare l’una sull’altra, sulla loro particolare relazione: un sodalizio di classe e generazionale, ma soprattutto un’alleanza tra donne, abituate a conquistare la loro «autonomia psicologica e materiale» soltanto attraverso «un enorme sforzo collettivo, generosamente partecipato e condiviso» (Bussi Parmiggiani 2001) [fig. 8].

Da Castelluccio alla sala da ballo, per Celestina si tratta dunque di un passaggio geografico che è anche, e principalmente, un passaggio relazionale e identitario. La campagna aveva rappresentato un luogo ‘sicuro’, passivamente confortevole e tendenzialmente repressivo, anche perché di fatto dominato dalla fissità inesorabile dei ruoli e dei rapporti di potere. La città si rivela, invece, certamente un luogo di sfruttamento (le padrone) e insidie (Fernando); allo stesso tempo, tuttavia, costituisce per Celestina uno spazio di negoziazione della propria identità (sceglierà di rimanere sola con il bambino), anche attraverso l’apertura di possibilità di relazioni differenti (la scoperta della vicinanza e della complicità con le altre donne).

Bibliografia

E. Bussi Parmiggiani, ‘Desiderio e infelicità: La donna nel cinema di Antonio Pietrangeli’, in T.C. Riviello (a cura di), Women in Italian Cinema. La donna nel cinema italiano, Roma, Edizioni Libreria Croce, 2001, pp. 135-151.

G. Canova, ‘Il cinema inquieto di Antonio Pietrangeli’, in L. Micciché (a cura di), Io la conoscevo bene di Antonio Pietrangeli: infelicità senza drama, Torino, Lindau, 1999, pp. 35-46.

P. Detassis, ‘Ciao maschio’, in P. Detassis, E. Morreale, M. Sesti (a cura di), Antonio Pietrangeli. Il regista che amava le donne, Roma, Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia, 2015, pp. 29-37.

N. Fullwood, ‘Commedie al femminile: The Gendering of Space in Three Films by Antonio Pietrangeli’, Italian Studies, LXV, 1, marzo 2010, pp. 85-106.

D. Massey, Space, Place, and Gender, Minneapolis, University of Minnesota Press, 1994.

F. Montesanti, ‘Ritratti cinematografici di donne italiane di oggi. Colloquio con Antonio Pietrangeli’, Bianco e nero, XXVIII, 5, maggio 1967, pp. 35-65.

M. Pierini, ‘«Un’invincibile pietà»: il lavoro con gli attori’, in P. Detassis, E. Morreale, M. Sesti (a cura di), Antonio Pietrangeli. Il regista che amava le donne, pp. 39-47.

G. L. Rondi, ‘Il sole negli occhi’, Il Tempo, 19 novembre 1953, ora in P. Detassis, E. Morreale, M. Sesti (a cura di), Antonio Pietrangeli. Il regista che amava le donne, pp. 64-67.

R. Salvatore, ‘“Il dorso delle cose” nel cinema di Pietrangeli’, Fata Morgana, X, 28, gennaio-aprile 2016, pp. 202-216.