5.6. Il corpo cangiante. La recitazione di Stefania Sandrelli tra desiderio e mutevolezza

1. Che cos’è recitare?

Uno dei rischi che si corrono quando si cerca di esplorare il territorio vastissimo, e forse non ancora del tutto cartografato, della recitazione di Stefania Sandrelli è quello di parlare di lei più come di un simbolo che come di un’attrice: di vederla solo come icona di costume, segno di un tempo nuovo che cerca con fatica di abbandonare modi e usi di un’Italia che va scomparendo, e così di lasciarne in sottofondo il lavoro sottile e multiforme di interprete.

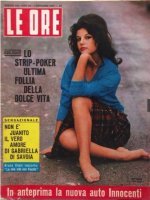

Quello di Sandrelli attrice è un terreno impervio, dunque, se lo si pensa alla luce dell’immagine divistica che Stefania costruisce in pochi anni (esordisce nel 1961, con Gioventù di notte di Mario Sequi e poi con Il federale di Luciano Salce, a quindici anni). Sandrelli incarna prima di tutto il mito della ragazza della porta accanto che, scoperta per caso, diviene una stella del cinema − celebre la foto che la ritrae a Viareggio, la gonna scozzese e il golfino blu elettrico, ragazzina perbene e maliziosa insieme [fig. 1]: un miscuglio di ingenuità e seduzione che segna fin da subito la sua star persona e che esplode poi nei due film di Germi, Divorzio all’italiana (1962) e Sedotta e abbandonata (1964).