1. I film di famiglia e le mutazioni di metà secolo

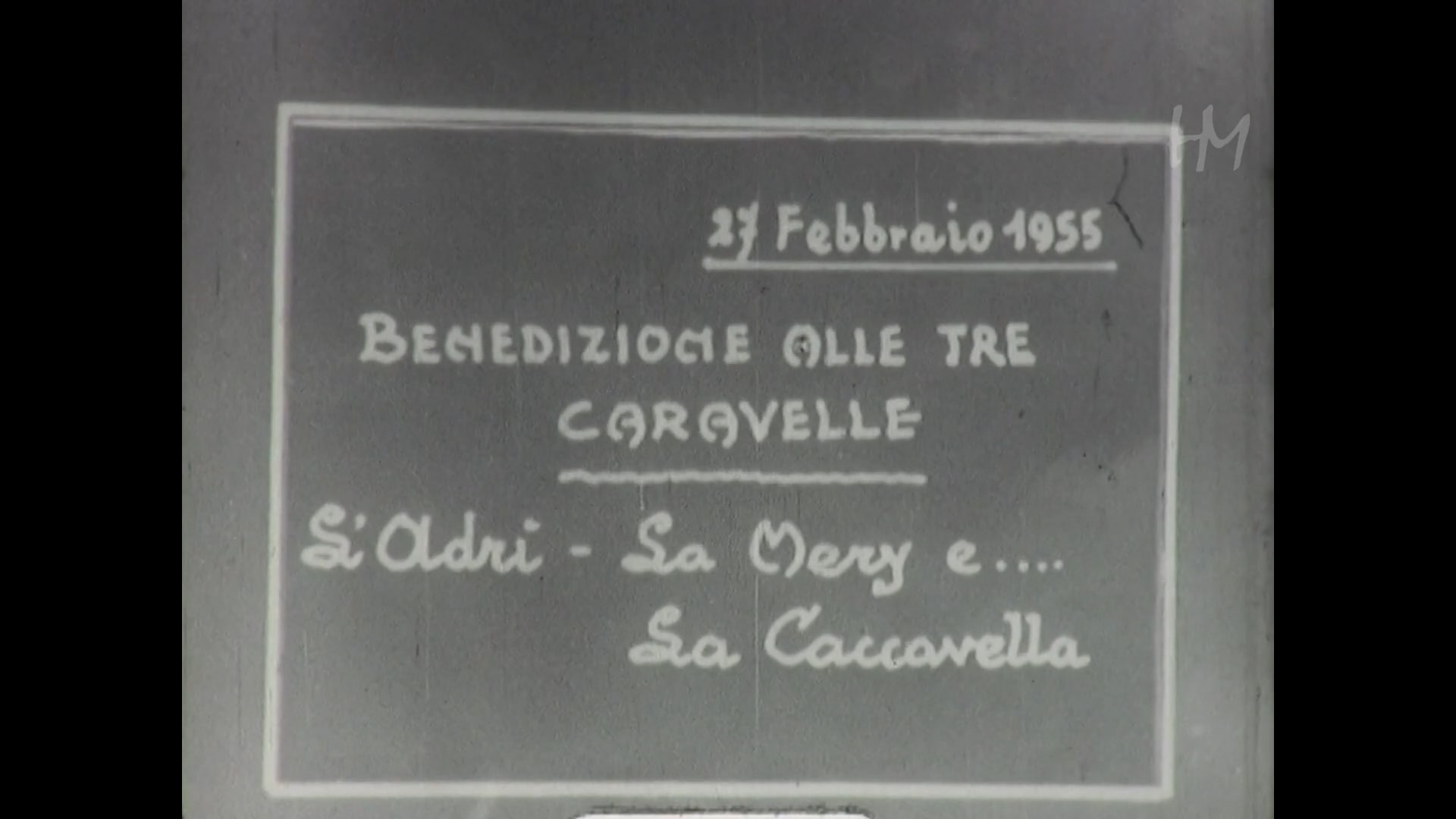

È una domenica mattina. Il cartello iniziale, traballante e incerto nei sedici frames per secondo di quella pellicola formato ridotto 9.5mm, messa a dura prova dal tempo, ci rivela il giorno esatto: 27 Febbraio 1955. Una piccola folla, in un bianco e nero un po’ sbiadito, esce fuori dal portale centrale del Santuario della Beata Vergine Maria del Santo Rosario di Pompei. Sono donne e uomini, bambini e anziane, tutti elegantemente vestiti con lunghi cappotti, raffinati copricapo e giacche ben stirate, abbigliamento che denuncia l’inequivocabile appartenenza sociale alla classe borghese. Anche senza l’indicazione del cartello, non sarebbe difficile capire che siamo nel pieno del boom economico italiano, soprattutto dalle immagini che seguono: due uomini, tra quelli che abbiamo visto poco prima, fumano rilassati, davanti a un’auto parcheggiata, nuova di zecca. Aprono il cofano, soddisfatti. Un sacerdote, in paramenti liturgici, è accanto a loro, e tiene in una mano un piccolo breviario, nell’altra, un aspersorio. Coadiuvato da un altro uomo che regge l’acqua benedetta, con sottobraccio un cappello da custode, inizia la benedizione: ma non dei presenti, bensì ̶ sotto lo sguardo curioso di questi ultimi ̶ di tre automobili. Sono le tre ‘caravelle’ che appaiono nel goliardico titolo riportato nel cartello iniziale [fig. 1], insieme alla data: «BENEDIZIONE ALLE TRE CARAVELLE: L’ADRI - LA MERY E LA CACCAVELLA». Un titolo che, nel suo intento dichiaratamente ironico, denuncia un tema che, come vedremo, è in realtà cruciale: l’avvento di una nuova era immortalata dal cinema di famiglia. Questo breve estratto, proveniente dal fondo Longo (HMLONGREN-0009) conservato presso l’Archivio Nazionale del Film di Famiglia Home Movies di Bologna, catturava nelle intenzioni del cineamatore un momento certo importante, degno quantomeno di essere ripreso e conservato, ma afferente alla sfera privata e personale.

Eppure, decantate in settant’anni di mutamenti sociali e culturali, queste immagini acquisiscono un valore storico di portata nazionale, immortalando nel suo svolgersi un rito dal così potente significato simbolico, che si configura come «lente speciale per osservare il passato attraverso i particolari» (Simoni 2018, p. 11). Nato come dispositivo di preservazione della memoria familiare e personale, il cinema di famiglia si rivela così possibile tessera di un mosaico in grado di raccontare la storia recente del paese. Come è stato osservato, queste immagini sono più che «documents that become testimonies or judicial proofs», in quanto esse forniscono «important cultural information about certain places and periods that rivals that found in more professional films» (Trujillo 2008, p. 57). Punto di vista privilegiato, portatore di quelle specificità che Simoni, riallacciandosi alle teorie di Kevin Lynch e Giuliana Bruno, identifica come paradigmatiche per la definizione del paesaggio della «città amatoriale» (Lynch 1960; Bruno 2002; Simoni 2018). Un approccio attento ai margini che ricorda quell’«interesse per le dissonanze e per gli scarti, quella polvere che la ragione dominante nasconde sotto il tappeto» da cui muove Franco Cassano per il suo «pensiero meridiano» (Cassano 1996).

Dalla volontà di ricomporre le tessere di un mosaico sbiadito e dimenticato, proponendo nuove disposizioni e composizioni possibili, nascono i progetti di valorizzazione dei materiali audiovisivi privati proposti dagli archivi specializzati, come Home Movies, nella consapevolezza che «determinati film amatoriali e molti fondi di film di famiglia possono essere considerati, qualora esaminati non uno a uno, ma nel loro insieme, come una particolare forma di documentazione nel lungo periodo» (Caneppele 2022). Uno di questi progetti è Memoryscapes. Prima piattaforma multimediale online dedicata alla riscoperta del patrimonio del cinema privato italiano in formato ridotto, è stata lanciata nel 2019, con lo scopo di salvaguardare e promuovere tale tesoro sommerso. Tra le varie modalità di fruizione che la piattaforma propone, di particolare interesse risultano le serie tematiche. Curate da studiosi e archivisti, esse propongono una selezione di filmati scelti in base a determinati criteri utili a comporre nuove trame all’interno dell’archivio.

Appartiene a questo fronte la serie Sguardi del Sud, co-curata dal sottoscritto in collaborazione con Milo Adami, da cui è tratta la clip descritta sopra. Prodotta nell’ambito della partnership tra l’Archivio Home Movies e l’Università degli Studi di Catania, e legata al PRIN 2017 Archives of the South. Non-Fiction Cinema and Southern Landscapes in Italy 1948-1968, questa serie traccia un itinerario dedicato alle immagini private del Sud Italia, e dunque allo sguardo degli abitanti di questi luoghi sul paesaggio meridiano, in fremente mutamento negli anni presi in esame. Durante la catalogazione e la descrizione dei film selezionati sono emersi interessanti sottotemi, rintracciati come ricorrenti all’interno della serie, tutti legati in qualche misura al paesaggio meridiano, e in grado di problematizzare le mutazioni dello stesso negli anni presi in considerazione: l’arco temporale va dagli anni Trenta agli Ottanta (allargando leggermente le maglie rispetto all’asse generale del progetto), e anche se ogni decennio è ben rappresentato c’è un picco osservabile a metà secolo, in perfetta corrispondenza con le tendenze socio-culturali che portarono allo sdoganamento del cinema amatoriale con la diffusione di massa dei formati ridotti: «gli anni ‘50, infatti, vedono il fiorire dell’8mm [...] Dopo il 1965 arriva il Super8, il formato più popolare, alla portata di tutti per la sua semplicità e il suo basso costo» (Simoni 2018, p. 14). I film di questa serie, visti insieme o singolarmente, raccontano tutti qualcosa del Sud Italia di quegli anni e delle sue trasformazioni.

Tornando al fotogramma da cui siamo partiti [fig. 1] notiamo come quel rituale di benedizione dell’auto – molto più che semplice mezzo di trasporto, ma simbolo socio-culturale di un’intera classe sociale, e di un’intera epoca – continui a ripetersi oggi, divenuto ormai tradizione:

La resistenza di questo mito si spiega facilmente: la diffusione dell’automobile individuale ha spodestato il trasporto collettivo, modificato l’urbanistica e l’habitat e trasferito sulle macchine le funzioni che la loro stessa diffusione ha reso necessari (Gorz [1973] 2024).

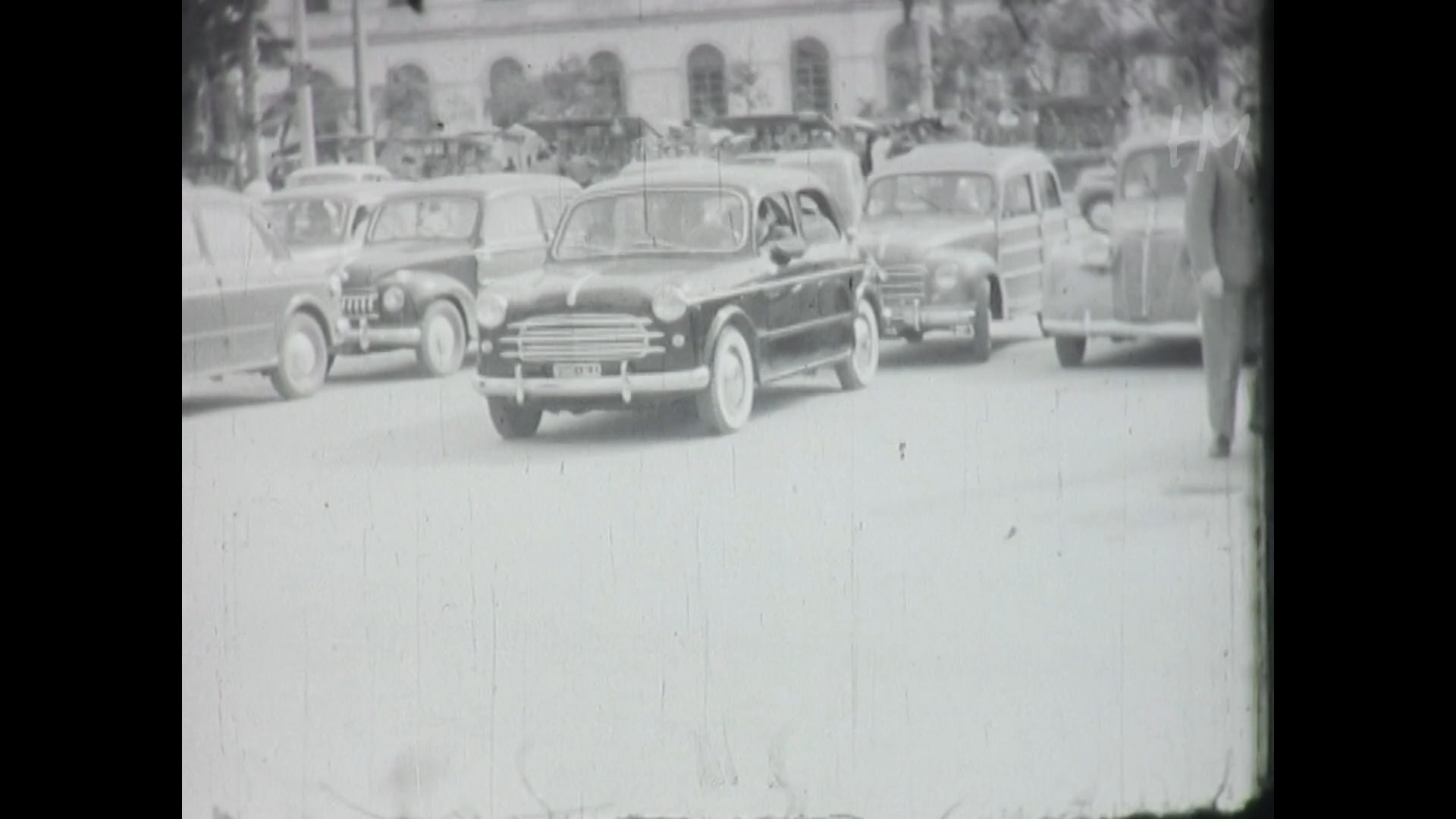

La diffusione capillare dell’automobile negli anni Cinquanta, infatti, «materializza il trionfo assoluto dell’ideologia borghese al livello della pratica quotidiana» e avrebbe modificato, nei decenni a seguire, non solo costumi e abitudini, ma l’aspetto e l’assetto stesso del paesaggio urbano, delle città «modellate ormai sulla e per l’automobile» (Gorz [1973] 2024). Questo nuovo assetto andava a influenzare irrimediabilmente la pianificazione urbanistica della città, operando mutazioni anche con il saturare gli spazi dello stesso paesaggio cittadino con un nuovo tipo di elemento, ormai ineliminabile: «the automobile reshaped the landscape of the city, beginning with the city street» (Schloemer 2015, p. 69) [fig. 2].

2. Riti e miti: religione e folklore

Ecco il frame di un altro film: la semplice facciata in pietra di un vecchio santuario [fig. 3]. Lo stile è essenziale: un portale a volta si apre sulla facciata in bugnato e segna l’ingresso al luogo di culto, sovrastato solo da una finestra circolare – unico elemento che spezza l’essenzialità della struttura. Alcuni uomini stanno salendo su un ponte in legno, dinanzi alla chiesetta: essa è circondata da cantieri e impalcature, posta a un livello superiore rispetto a quello della cinepresa. Quello che vediamo è l’Antico Santuario di Tindari, luogo di culto d’epoca asburgica. È il 1960 e i lavori di ampliamento dell’edificio sono iniziati da sette anni. Il piccolo Santuario Antico verrà completamente inglobato nella nuova, più ampia e più moderna, struttura. Oggi la sua facciata è accessibile da un cortiletto posto entro gli edifici del Santuario Nuovo. Tale trasformazione architettonica, qui colta nel pieno della sua attuazione, è conseguenza del sempre maggior numero di devoti che si recavano in pellegrinaggio al santuario per la venerazione della Madonna Nera del Tindari, che ebbe grandissima popolarità nell’immediato dopoguerra, seguendo un cammino avente «tutte le carte in regola per diventare veicolo di benessere e sviluppo territoriale» (Petino, Sambataro 2022). Ancora una testimonianza di come fenomeni socio-culturali – interpretabili anche «come reale chance di rifunzionalizzazione di territori» (Petino, Sambataro 2022) – possano avere un impatto diretto sulle mutazioni del paesaggio, e su come il cinema amatoriale possa registrarne traccia.

3. Nostos: lo sguardo nostalgico

Tra i materiali presi in esame ricorre spesso la figura del cineamatore emigrato che – ritornato nella propria terra – filma con nostalgico affetto volti e luoghi un tempo familiari. La cinepresa riprende in maniera disordinata, cerca di soffermarsi incerta su paesaggi, dettagli, persone, schizofrenica nel suo voler catturare e preservare quelle immagini, quei preziosissimi momenti, ritorno evanescente a un’arcadia perduta e impossibile da ritrovare. Così, questo «sguardo intimo» (Caneppele 2022), trascende le relazioni familiari e umane e va ad abbracciare anche i luoghi. Ma come un (anti-)eroe campbelliano, che ritorna «tra noi, trasfigurato, a svelarci il mistero del rinnovamento della vita» (Campbell [1949] 2008, p. 30). Il cineamatore di metà secolo porta con sé, forse inconsapevolmente, nel Sud rurale qualcosa di diverso, che squarcia la staticità del mondo vecchio e prepara la civiltà all’avvento di un mondo altro: novello Teseo, questa volta il suo filo è il cinema stesso, inteso come attività quotidiana – ovvero, quel «pictorial turn» (Mitchell 1992) che avrebbe stravolto, nel bene e nel male, l’esperienza umana, in un passaggio epocale dalla «civiltà della scrittura» a quella delle ‘immagini’», prefigurata da Barthes («[...] il n’est pas très juste de parler d'une civilisation de l'image: nous sommes encore et plus que jamais une civilisation de l’écriture») (Barthes 1964, p. 43) e poi problematizzata e declinata nelle sue conseguenze e contraddizioni quale ‘società dello spettacolo’ (Debord 1967), con l’uomo che da Sapiens regredirebbe a homo videns (Sartori 1997).

I segni del mutamento venivano così al contempo immortalati e catalizzati dalla diffusione del cinema amatoriale. Nel frame selezionato [fig. 3], a margine di una strada di campagna, vediamo un vecchio casolare. Un tetto di tegole, alcuni arbusti, erba secca e terra. In piedi, quattro figure. Due uomini e due donne di mezza età indossano vestiti semplici: abiti lunghi e scuri le donne, pantaloni e camicia gli uomini. Impacciati, cercano la posa giusta, guardando dritto verso l’obiettivo della cinepresa, da cui non riescono a distogliere il proprio sguardo. Come l’Angelus Novus, il cineamatore è così insieme attore e spettatore dell’inevitabile.

Ha gli occhi spalancati, la bocca aperta, le ali distese. L’angelo della storia deve avere questo aspetto. Ha il viso rivolto al passato. [...] Ma una tempesta spira dal paradiso, che si è impigliata nelle sue ali, ed è così forte che egli non può più chiuderle. Questa tempesta lo spinge irresistibilmente nel futuro, a cui volge le spalle, mentre il cumulo delle rovine sale davanti a lui al cielo. Ciò che chiamiamo il progresso, è questa tempesta. (Benjamin [1940] 2014, ebook edition)

4. Mondo rurale: la vita a contatto con la terra e con la comunità

Ma cos’è questo passato che viene abbandonato in nome del progresso? Spesso emergono da questi materiali residui di una cultura arcaica, sepolta sempre più in profondità dai mutamenti che il Novecento ha portato con sé. Per esempio la vita nei campi, a stretto contatto con la terra, con modalità ancora antiche e artigianali, com’era ben prima che la tecnicizzazione e l’automatizzazione dell’agricoltura intervenissero a modificare non solo il paesaggio, ma le vite di intere comunità. È l’apice di quel «lungo addio al mondo contadino» che «inizia a metà del ’700 e si conclude soltanto a metà degli anni ’50 del ’900 con il varo della Riforma agraria, con l’esodo dalle campagne verso le città e con la crescita della società del benessere» (Pepe 2004, p. 209). Un ragazzino si ripara dal caldo afoso dell’estate siciliana all’ombra di un albero [fig. 4]. Attorno a lui, la terra è coperta di paglia; in secondo piano, un uomo ha in testa un cappello, e tiene al giogo due buoi che spostano la paglia. Sullo sfondo, il tipico paesaggio dell’entroterra siculo: colline coperte da qualche albero rado, alcune terrazzate, altre ancora allo stato selvatico.

Uno dei leitmotiv dei film di famiglia italiani è sicuramente la celebrazione del momento quasi sacro del banchetto, vissuto spesso con un senso di comunità e condivisione oggi sempre più raro. Del resto Carl Honoré osserva: «Quando si trasferirono nelle città perdendo il contatto con la campagna, i nostri progenitori si innamorarono dell’idea di un cibo rapido per un’epoca rapida» (Honoré 2004, pp. 75-76). Ecco allora comparire tavole imbandite, calici in alto per i brindisi, abbondanti forchettate. «Cucinare e mangiare insieme aiuta [...] a rinsaldare i legami. Non è un caso che la parola ‘compagno’ derivi dal latino cum panis, ossia ‘con pane’» (Honoré 2004, p. 91). Siamo a Roccavaldina, in provincia di Messina [fig. 5]. L’occasione è di quelle davvero rare: la tradizionale festa del Convito, in onore del Santo Nicola di Bari, che si svolge con cadenza irregolare, con un intervallo di tempo che va dai cinque ai cinquant'anni, il primo fine settimana di agosto. È il 1953. Dalla precedente festa (1933) erano passati vent’anni, e sedici ne sarebbero passati prima della successiva (svoltasi nel 1969). Un rito dal gusto arcaico e pagano, in cui un vitello viene benedetto a sacrificato in onore del santo. Dopo la cerimonia religiosa, la festa continua in piazza, con un banchetto sociale: una grande tavolata apparecchiata per un pranzo comunitario. In primo piano alcune donne del paese intente a banchettare. Bocche chiuse per masticare, forchette alte a nascondere le labbra. Non siamo né in una sala da pranzo, né in un cortile privato, né in un ristorante. È la Piazza del Popolo di Roccavaldina, adiacente al Castello, trasformata per l’occasione nella sede di un grande banchetto, con tavole imbandite, pentole colme di pietanze, e secchi per lavare le stoviglie. Dietro le donne sedute, una grande folla riempie la piazza. Un esempio estremo del senso di comunità e condivisione che questi film ci tramandano.

5. Argonauti del tempo

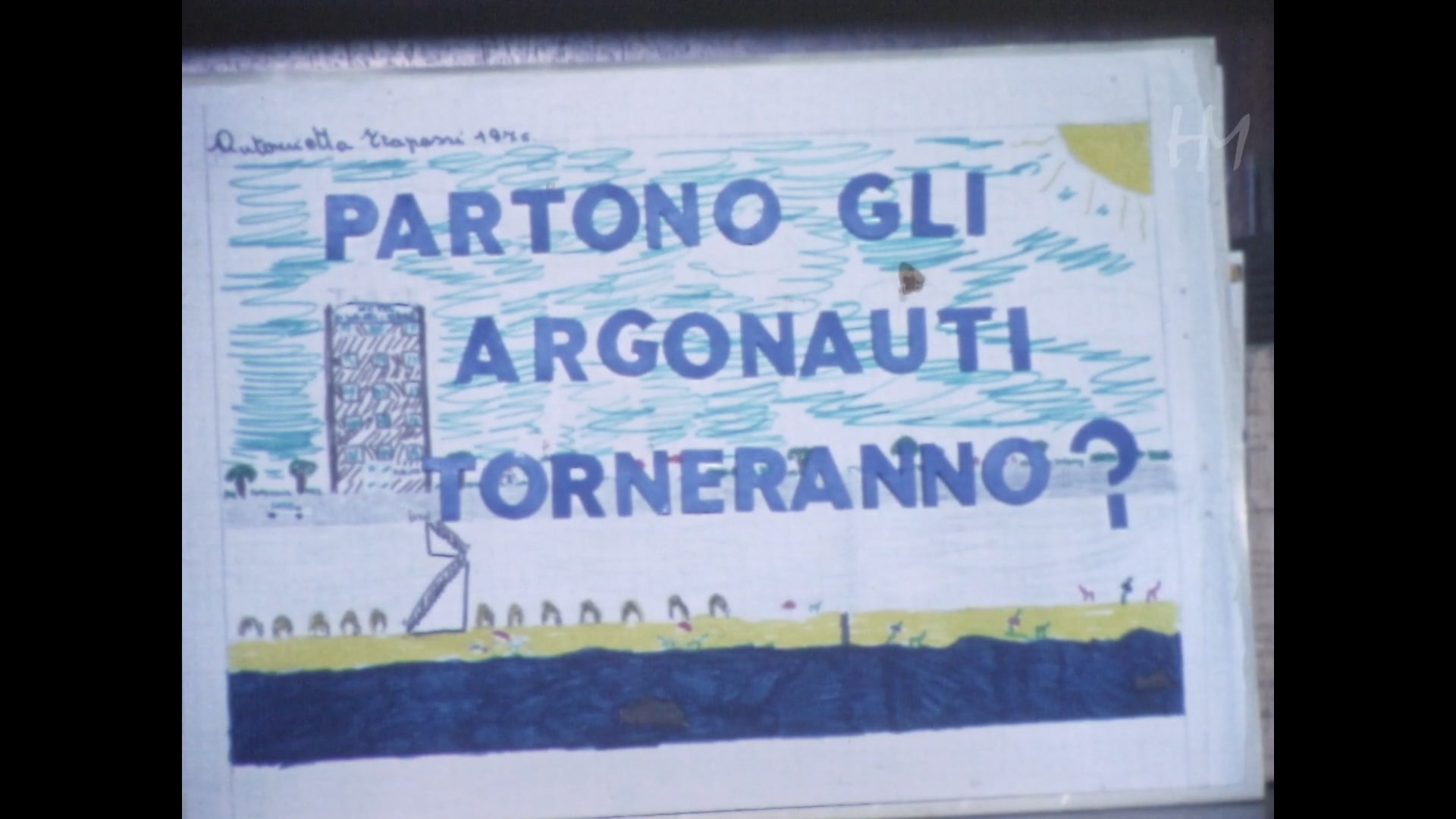

La Storia così osservata assomiglia a quella ‘storia degli sguardi’ auspicata da Barthes (Barthes 1980). Armati di piccole e maneggevoli macchine da presa e qualche metro di pellicola, questi ‘pionieri dello sguardo’ hanno potuto lanciare il loro impeto visionario nei meandri del tempo, consegnando alla nostra epoca testimonianze inestimabili di mutamenti dalla portata storica ancora oggi non del tutto compresa. Argonauti del tempo, come nel racconto di H.G. Wells. “PARTONO GLI ARGONAUTI. TORNERANNO?” si legge in un cartello; Poco dopo, scopriamo l’aspetto di questi ‘Argonauti’ [figg. 7-8]. Nella baia di Cefalù (PA), due ragazzini si avventurano su una canoa a due posti, verso il largo, nel blu di quello stesso Mediterraneo della mitica leggenda. La cinepresa li osserva da lontano. Sullo sfondo, la Torre Caldura. Perché anche quando è testimonianza, il cinema non può fare a meno di un po’ di fantasia, di un po’ di immaginazione. Ma questa, sì, è un’altra Storia.

Bibliografia

R. Barthes, ‘Rhétorique de l'image’, Communications, 4, 1964, pp. 40-51.

R. Barthes, La camera chiara. Nota sulla fotografia, trad. it. di R. Guidieri, Torino, Einaudi, 1980.

W. Benjamin, Tesi di filosofia della storia [1940], tr. it. a cura di R. Solmi in W. Benjamin, Angelus Novus. Saggi e frammenti, Torino, Einaudi, [Ebook edition], 2014.

G. Bruno, Atlas of emotion. Journeys in Art, Architecture, and Film, New York, Verso Books, 2002.

J. Campbell, L’eroe dai mille volti [1949], tr. it. di F. Piazza, Torino, Lindau, 2008.

A. Gorz, ‘L’idéologie sociale de la bagnole’ [1973], Le Sauvage, Parigi, Settembre-Ottobre 1973, tr. it. a cura di A. Coccia, ‘L’ideologia sociale della macchina’, Slow News, <https://www.slow-news.com/serie/realismo-automobilista/lideologia-sociale-della-macchina/> [Accessed 9 July 2024].

K. Lynch, The Image of the City, The M.I.T. Press, Boston, 1960.

W.J.T. Mitchell, ‘The Pictorial Turn’, ArtForum, 5, 1992.

A. Pepe, Trasformazioni agrarie e movimento contadino nell’Italia del ’900, Roma, Publications de l'École Française de Rome, 2004.

G. Petino, B. Sambataro, ‘Il Cammino per la Madonna Nera di Tindari come strumento di rigenerazione territoriale’, in L. Spagnoli (a cura di), Itinerari per la rigenerazione territoriale tra sviluppi reticolari e sostenibili, Milano, FrancoAngeli, 2022, pp. 275-283.

G. Sartori, Homo videns. Televisione e post-pensiero, Bari, Laterza, 1997.

C.N. Schloemer, ‘The Impact of Cars on Cities’, The Saber and Scroll Journal, 4(3), 1, December, 2015, pp. 69-81.

P. Simoni, Lost landscapes. Il cinema amatoriale e la città, Torino, Kaplan, 2018.