Lo sguardo dell’antropologa Annabella Rossi (1933-1984) tiene acceso il dibattito sulle scienze umane, l’etnografia e la demologia offrendo spunti di riflessione e prospettive epistemologiche che contemplano anche l’universo delle immagini. Riaprire il caso Rossi, come avviene già da qualche anno, significa, infatti, riconsiderarla nel mestiere di antropologa e fotografa insieme, ricordarla come pioniera tra le studiose italiane nell’utilizzo dei dispositivi visuali durante le sue indagini.

Nelle mani di Annabella Rossi la fotografia – da sempre capace di rafforzare la veridicità scientifica delle indagini antropologiche (Chiozzi 2000, pp. 18-19) – non corrobora solo l’impianto metodologico ma diviene linguaggio indispensabile all’inefficacia delle parole. Se nel ruolo di sceneggiatrice il suo scrivere è stato considerato retorico, come ha dichiarato in un’intervista Luigi Di Gianni, riferendosi alla realizzazione di documentari che portavano la sua firma e la collaborazione della studiosa (Di Gianni 2014), è la stessa Rossi a dichiararsi consapevole di quanto le parole, in forma di ecfrasi e seppur calibrate, siano rese vane davanti alla cultura della miseria, incapaci di esprimere con interezza gli aspetti esistenziali che si manifestano ai suoi occhi. La condizione umana entro cui si immerge e l’impossibilità di raccontarla a parole sembrano obbligare Rossi all’utilizzo della fotografia a tal punto da farne una consuetudine: «mi sono abituata ad usare ‘naturalmente’ la macchina fotografica anche perché, a mio parere, spesso una intera pagina non riesce a documentare, né a trasmettere ciò che può una sola immagine» (Rossi 1971, pp. 26-29). Se l’impronta demartiniana rimane la cifra metodologica riconoscibile all’interno del suo lavoro, è munirsi di un ‘terzo occhio’ che le permette di leggere il senso profondo della realtà, di intuire in primis che è dallo sguardo che l’immagine trae forza e significato. Interposto tra lei e quel mondo, quindi, il dispositivo fotografico diventa un medium che mantiene a debita distanza di sicurezza l’antropologa, pur consentendole allo stesso tempo di avvicinarsi fino ad entrare in contatto con quell’umanità stigmatizzata dal dolore, dalla quale lei stessa non vorrà mai allontanarsi.

In una registrazione degli anni Settanta Rossi ci restituisce la sensazione, che definisce ‘violenta’, subita la prima volta davanti a un rito di guarigione di una donna tarantolata, e sulla stregua delle considerazioni che lo stesso Lèvi-Strauss poneva a sé stesso e alla comunità di studiosi, riflette sull’incapacità di identificarsi come ricercatrice asettica e oggettiva:

questo è stato il primo approccio. Questo qui è un racconto e basta, ora che cosa ha significato questo qui per me, per un ricercatore, io entrai a contatto con un mondo completamente diverso e mi posi alcune domande: perché [queste persone] esistono? (Rossi 2020 [1972]).

Rossi trova, quindi, nell’utilizzo della fotografia il mezzo per superare la sua incredulità, per raccontare una ricchezza umana non ancora omologata ai criteri della civiltà moderna, per diventare lei stessa pellegrina di un tempo e di uno spazio che corre a velocità diversa, senza rinunciare alle sue posizioni politiche e al suo temperamento militante. Disposta a camminare tra quella gente senza alterarne il loro sentire dichiara:

lo scopo della mia presenza al pellegrinaggio è stato essenzialmente quello di osservare quanto si svolgeva intorno a me, cercando di partecipare alle emozioni e alle reazioni dei fedeli, pur con tutti i limiti che sono propri di una cultura di formazione borghese, di una cultura profondamente «altra» (Rossi 1969, p. 11).

Il prodotto finale delle sue indagini fotografiche è spesso costituito da scatti ripetuti, in sequenza, di matrice ‘cinematografica’ come afferma Francesco Faeta (Faeta 1995). Sono immagini vicine a un’estetica vernacolare, lontane tanto dallo scatto professionale quanto da quello dilettantistico, vagliate, però, per diventare dati ragionati e selezionati in grado di narrare quella crisi della presenza, quell’impossibilità di stare al mondo e di essere nella storia che Rossi sentiva l’urgenza di narrare con una diversa intensità. Le sue fotografie, come lei dichiarò, «sono la realizzazione per immagini del ragionamento scientifico ed umano che in quel momento elabora la mia mente» (Rossi 1971, pp. 26-29).

Attraverso questo linguaggio analitico e politico mediato dal suo temperamento, Rossi, quindi, riporta fatti ed eventi, anime e affetti, si immedesima e si mimetizza tra quelle donne e quegli uomini che catturati dalla curiosità della sua presenza, desiderosi di raccontarsi, rimangono perplessi davanti al suo sguardo diagnostico:

sono sempre stata accettata in modo naturale, passando relativamente inosservata […] in genere, le persone alle quali mi accompagnavo hanno ritenuto che la mia presenza fosse dovuta ai loro stessi motivi; e anche quando sollecitata dalle loro domande, dicevo di essere lì per ragioni di studio […] non ci credevano (Rossi 1969, p. 10).

Dentro il corpus fotografico dell’antropologa, custodito presso l’archivio storico e fotografico del Museo delle Civiltà di Roma in un fondo dedicato, emergono episodi e rappresentazioni di specifici microcosmi come narrazioni che riaffiorano da quello stesso mondo rurale. Sono il risultato di uno sguardo trasversale, un’emanazione della ricca espressione umana che la studiosa ha sempre cercato e riversato nel suo lavoro e che riverbera ancora dai suoi scatti. Nel campo di tensioni visuali entro cui Rossi si espone, si evidenzia una linea tematica rappresentata dall’universo femminile che schiude una vitalità narrativa degna di rilettura, anche se non rimarcata intenzionalmente dalla studiosa.

Nei contesti antropologici indagati da Annabella Rossi la figura della donna assurge a soggetto-chiave capace di interpretare, al di là del ruolo assegnatole di custode del focolare e dei campi, l’universo magico e sacrale che scandisce il quotidiano. Il ruolo della donna si lega a un mondo ancestrale, così come il culto antico di divinità femminili si alterna ancora ai cicli stagionali di coltivazione e produzione agricola. Durante le festività cristiane le donne sono spesso fautrici di questa fusione, supporto nelle pratiche religiose e protagoniste indiscusse, nei contesti extraliturgici, di un divino incarnato che le rende invasate, salvifiche e benevole, detentrici di poteri taumaturgici.

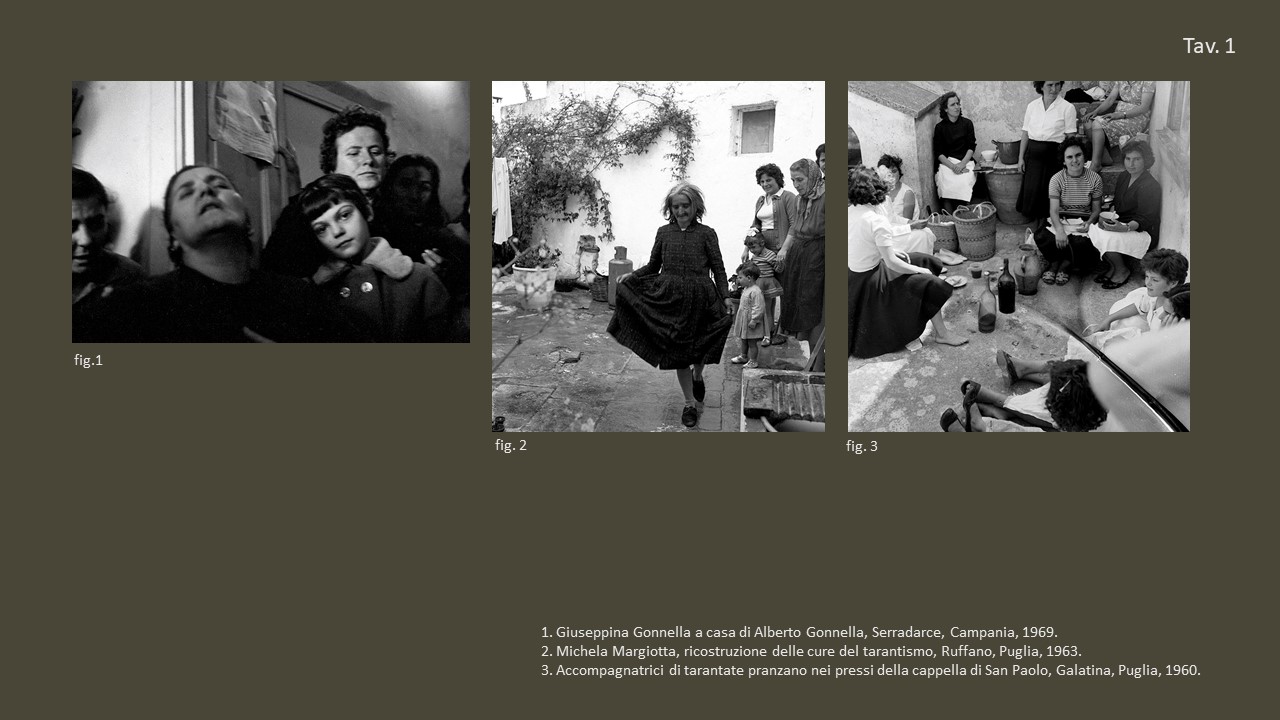

Nel caso specifico dell’istituto del tarantismo – campo d’indagine che coinvolge Rossi a partire dal suo apprendistato demartiniano – la figura femminile oltrepassa un’immagine stereotipata di donna per rivelarsi come mistica del quotidiano, proprio all’interno di un contesto che non contempla la sua emancipazione. Investita del ruolo di mediatrice, si fa garante del simbolismo magico-rituale e dell’efficacia delle formule di guarigione collettiva, strumento stesso per la sua sopravvivenza e della comunità a cui appartiene. Si accompagna al rito della danza, riportando alla mente quell’immaginario antico, mitologico, dal quale questi culti sembrano rifondarsi, richiamando alla mente le figure delle menadi, delle Baccanti euripidee in preda all’estasi divinatoria. Tranne sporadici esempi che coinvolgono anche il genere maschile, è indubbio, infatti, che il tarantismo implichi il corpo della donna, predisposto per natura alla rigenerazione dal dolore e, pertanto, capace di veicolare il risanamento spirituale e psicologico. Diventa luogo d’incarnazione e catarsi, attrae il divino per scacciare il demonio, trasformando, così, l’azione performativa anche in simbolo di liberazione dal patriarcato, in riscatto sessuale e sociale.

La prevalenza delle donne dentro lo studio della possessione, tema più volte evocato e discusso negli studi demologici (De Martino 2021, 2023; Pandolfi 1991) e per certi versi ancora da esplorare (Pizza 2012), è noto tra le indagini di Rossi e si pone in continuità con alcune sue iniziali ricerche che, se non possono dimostrare con certezza una posizione femminista del suo agito (sulla quale ci si può cautamente interrogare), sembrano sfociare in narrazioni di un’inedita solidarietà femminile.

In Tracce di continuità culturale fra paganesimo e cristianesimo (Rossi 1980), Rossi raccoglie prove dell’importanza del ruolo della figura femminile nelle pratiche religiose di culture diverse, rintracciando l’immagine mitologica e pagana della Grande Madre che si ritrova in quella rituale della Madonna. È ne Le feste dei poveri (1969), tuttavia, che possiamo selezionare una serie di indagini-racconti, che hanno per protagoniste la donna e il suo corpo, ricettacolo del divino. I nuovi culti extraliturgici qui presi in esame, ad esempio, «rivelerebbero facilmente la divergenza dal cattolicesimo»; i devoti di questa religiosità laica «si comportano come se si recassero ad un santuario, […] ritengono di stabilire un rapporto ben preciso con persone scelte dalla divinità, […] unica differenza è che invece di porsi sotto la protezione di una statua o di un quadro, si rivolgono a un persona viva» (Rossi 1969, p. 47). È in questo ambito specifico che la donna riveste un ruolo di estrema importanza.

Assieme al culto campano di Alberto Glorioso, ragazzo morto la cui anima si incarna nel corpo della zia Giuseppina Gonnella, [tav. 1, fig. 1] Rossi riporta la storia di Natuzza Evolo, donna calabrese che vede i morti sin da quand’era bambina, narra le vicende del culto della Sposa Bianca di Torre Annunziata, il corpo di una giovane donna sconosciuta morta a causa di un incidente ferroviario. E ancora quello nolano di Carmela d’Auria, contadinella che per il fervore religioso dimostrato in vita diviene, alla sua morte, motivo di devozione per i suoi miracoli. Ricorda Marietta D’Agostino capace per intercessione della Madonna di Altomare, di prevedere il futuro, e la napoletana Flora De Santis, donna dai poteri taumaturgici.

La figura femminile diviene l’immagine dialettica dove convivono il mito e il quotidiano, il sacro e il profano, intercessione, quindi, tra l’ancestrale e il reale. L’esempio paradigmatico di questa dicotomia è testimoniato dall’incontro di Rossi con Michela Margiotta [tav. 1, fig. 2], donna tarantolata di Ruffano, in provincia di Lecce, conosciuta durante le indagini sul tarantismo avviate nel 1959 da Ernesto De Martino. Il rapporto epistolare intercorso tra le due donne – una corrispondenza durata ben sei anni, scandita da visite e scambi di doni e cartoline – diventa, nel 1970, Lettere da una tarantata, testimonianza tra le più vitali sulla religiosità incarnata, vissuta a metà tra l’anomalia psichica e l’orizzonte curativo-magico. Il racconto di questo microcosmo è scandito da una scrittura etnografica, del sé e dell’amore (Apolito 2014, pp. 13-61), che si trasforma in rito terapeutico. È con questo lavoro che Rossi ridiventa pioniera in Italia di una ricerca antropologica al femminile, dentro la quale lei stessa è un soggetto di dialogo. Un contributo prezioso che fa eco al pensiero e al lavoro dell’antropologa statunitense Margaret Mead (1901-1978) e che ricorda anche l’indagine-romanzo di Laura Bohannan (1922-2002), antropologa americana che sotto pseudonimo racconta le sue emozioni di ricercatrice tra i Tiv della Nigeria.

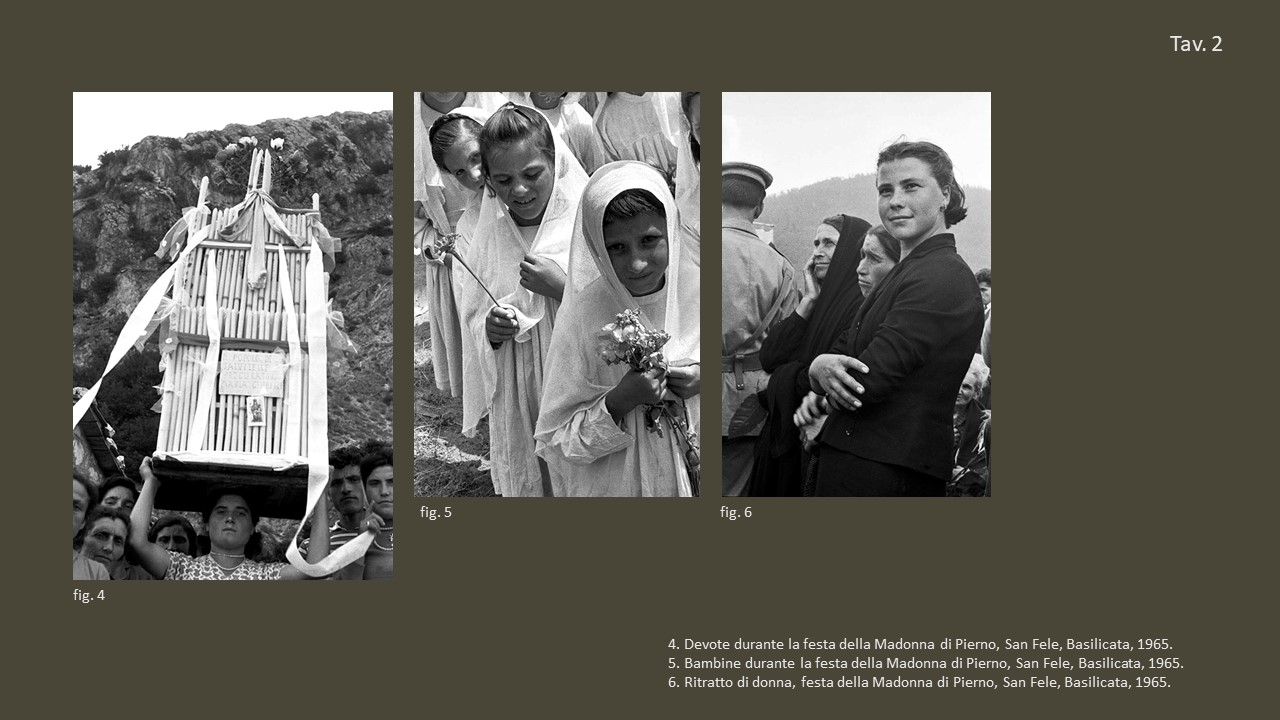

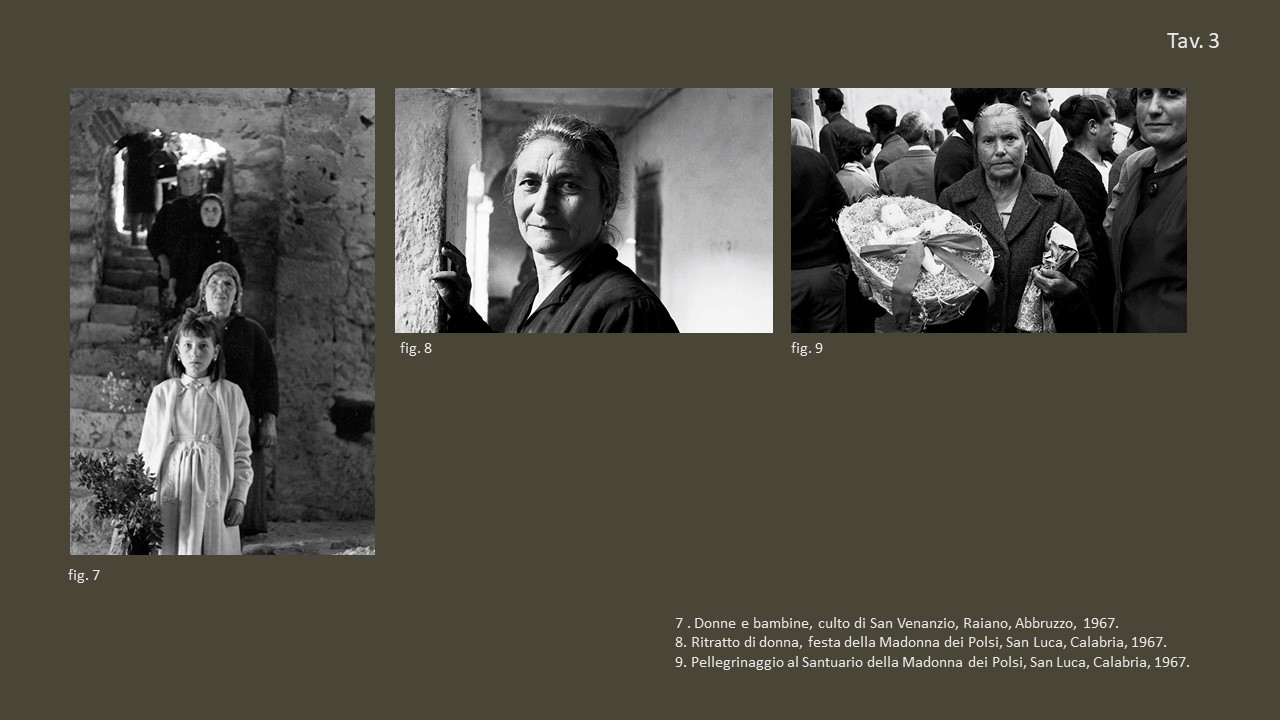

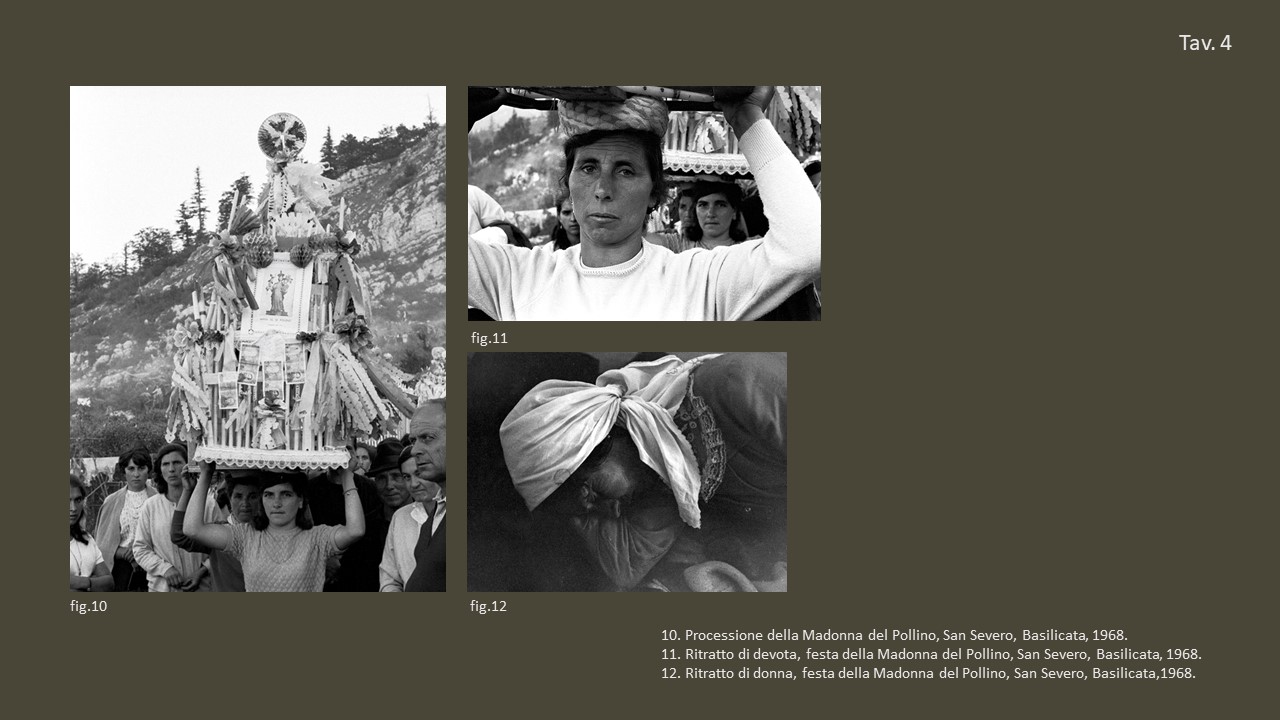

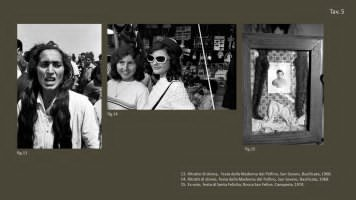

Dentro le testimonianze fotografiche raccolte durante la festa della Madonna di Pierno a San Fele, in Basilicata (1965) [tav. 2], il culto di San Venanzio a Raiano, in Abbruzzo (1967) [tav. 3, fig. 7], il pellegrinaggio al Santuario della Madonna dei Polsi a San Luca, in Calabria (1967) [tav. 3, figg. 8-9], il culto della Madonna del Pollino a San Severino, in Basilicata (1968) [tav. 4; tav. 5, figg. 13-14) e la festa di Santa Felicita, in Campania (1974) [tav. 5, fig. 15], lo sguardo di Rossi si posa in maniera deciso anche sul femminile. Tra questi scatti si intercettano forti contrasti che denotano una distanza e una convivenza di stili di vita sempre più diversi, marcate da nette disparità culturali. Così, ad esempio, nello stesso contesto religioso, durante la processione della Madonna del Pollino, alle donne devote e affaticate come antiche cariatidi [tav. 4., fig. 10], si affiancano ragazze sessantottine, vestite secondo la moda del tempo, che rivendicano già un nuovo modo di essere donna [tav. 5, fig. 14].

Un altro femminile è messo in risalto dagli scatti di Rossi. A fianco alle rappresentazioni delle invasate si riconosce una solidarietà femminile partecipe di una religiosità meno esaltata [tav. 1, fig. 3] sempre più diluita, che persiste ormai nella memoria collettiva attraverso quelle pratiche devozionali espresse attraverso gli ex voto, simbolo indelebile di adempimento a una promessa ricevuta o di una richiesta da adempiere, e sempre di un immaginario tutto femminile ormai destinato al ricordo [tav. 5, fig. 15].

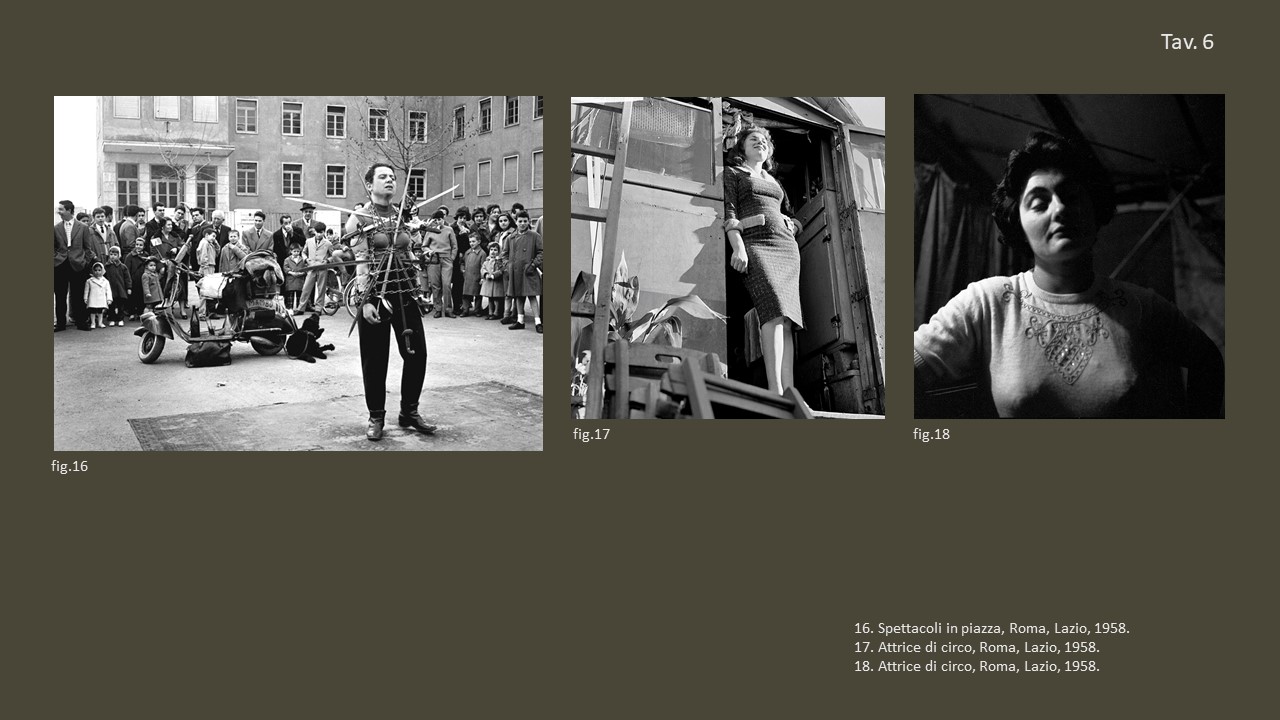

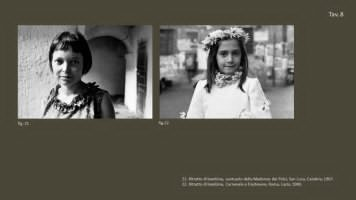

Altri lavori fotografici raccontano di una sacralità diversa, un femminile che va dissolvendosi nel quotidiano. Basti ricordare le donne circensi degli spettacoli di strada, fotografate da Rossi già nel 1958 assieme a Rosita Pedretti [tav. 6], o le immagini provenienti dalla serie Volti delle donne (1959), Lavorazione del tabacco (1959) [tav.7], Donne della Ciociaria (1964), per rendersi conto quanto certe narrazioni sono ormai lontane dalle pratiche religiose estreme, e accolgono, invece, le nuove generazioni dentro una ritualità nuova, sia questa un pellegrinaggio vissuto con toni più pacati, sia pure un carnevale, testimonianze entrambe di una metamorfosi esistenziale [tav. 8]

Attorno al lavoro di Rossi sembra, dunque, raccogliersi una rappresentatività del femminile ampia e sfaccettata che ridiscute il ruolo della donna nei rapporti gerarchici, di subordinazione e partecipazione alla vita pubblica. Negli stessi anni Sessanta il modello di donna criticato dall’attivista statunitense Betty Friedan, nel suo celebre saggio La mistica della femminilità (1963), è sintomo di una deliberata persuasione che intrappola il destino della donna allo stereotipo moglie-madre-casalinga. Allo stesso modo, nelle società rurali, il ruolo femminile è affine al modello fortemente patriarcale. In entrambi i contesti, seppur provenienti da paradigmi culturali differenti, affiora, tuttavia, un misticismo nel quotidiano, inteso come superamento di un limite, sociale e politico, quindi esistenziale, dentro il quale la donna muove i primi passi verso un sentimento di emancipazione, crea un’identità, un corpo nuovo, si esprime con nuovi miti, crea nuove ritualità.

L’autore ringrazia il Dott. Claudio Mancuso per il supporto, l’accesso alle fonti e il confronto anche con i suoi colleghi: il Dott. Francesco Aquilanti e il Dott. Massimo Cutrupi.

Bibliografia

P. Apolito, ‘E sono rimasta come lisolo a mezzo a mare’, in A. Rossi, Lettere da una tarantata, a cura di P. Apolito, Roma, Squilibri, 2014, pp. 13-61.

P. Chiozzi, Manuale di antropologia visuale, Milano, Unicopli, 1993.

E. De Martino, Morte e pianto rituale. Dal lamento funebre antico al pianto di Maria, Einaudi, Torino, 2021.

E. De Martino, La Terra del rimorso, Torino, Einaudi, 2023.

L. Di Gianni, ‘La madonna del Pollino’ in RAI, ‘Un viaggio nel meridione. I documentari etnografici di Luigi Di Gianni’, Raiplay, 2014 <https://www.raiplay.it/video/2022/01/La-Madonna-del-Pollino-df7a4afb-7831-4929-9b6c-52192a91d657.html> [accessed 17 June 2024].

F. Faeta, Strategie dell’occhio. Etnografia, antropologia, media, Milano, Angeli, 1995.

B. Friedan, La mistica della femminilità, a cura di C. Turozzi, Roma, Castelvecchi, 2012.

M. Pandolfi, Itinerari delle emozioni. Corpo e identità femminile nel Sannio Campano, Milano, Franco Angeli, 1991.

G. Pizza, La vergine e il ragno. Etnografia della possessione europea, Rivista Abbruzzese, Anno LXVII n. 98, ottobre, 2012.

A. Rossi, Lettere da una tarantata, a cura di P. Apolito, Roma, Squilibri, 2015.

A. Rossi, ‘Tracce di continuità culturale fra paganesimo e cristianesimo’ in F. Coarelli, A. Rossi, Tempi dell’Italia antica, Milano, Touring Club Italiano, 1980, pp. 181-203.

A. Rossi, Registrazione effettuata presso l’Università di Salerno il 6 Aprile del 1972, Fondo Museo Nazionali delle Arti e delle Tradizioni di Roma, in T. Conte, ‘La vita e le opere dell’antropologa Annabella Rossi’, «Revue Internationale d’Ethnographie - La revue de la Société Internationale d’Ethnographie», 7, aprile, 2020, pp. 1-6.

A. Rossi, Le feste dei poveri, Bari, Laterza, 1969.

A. Rossi, ‘L’antropologo e la fotografia: Annabella Rossi’, Photo, 13, II, 1971, pp. 26-29.