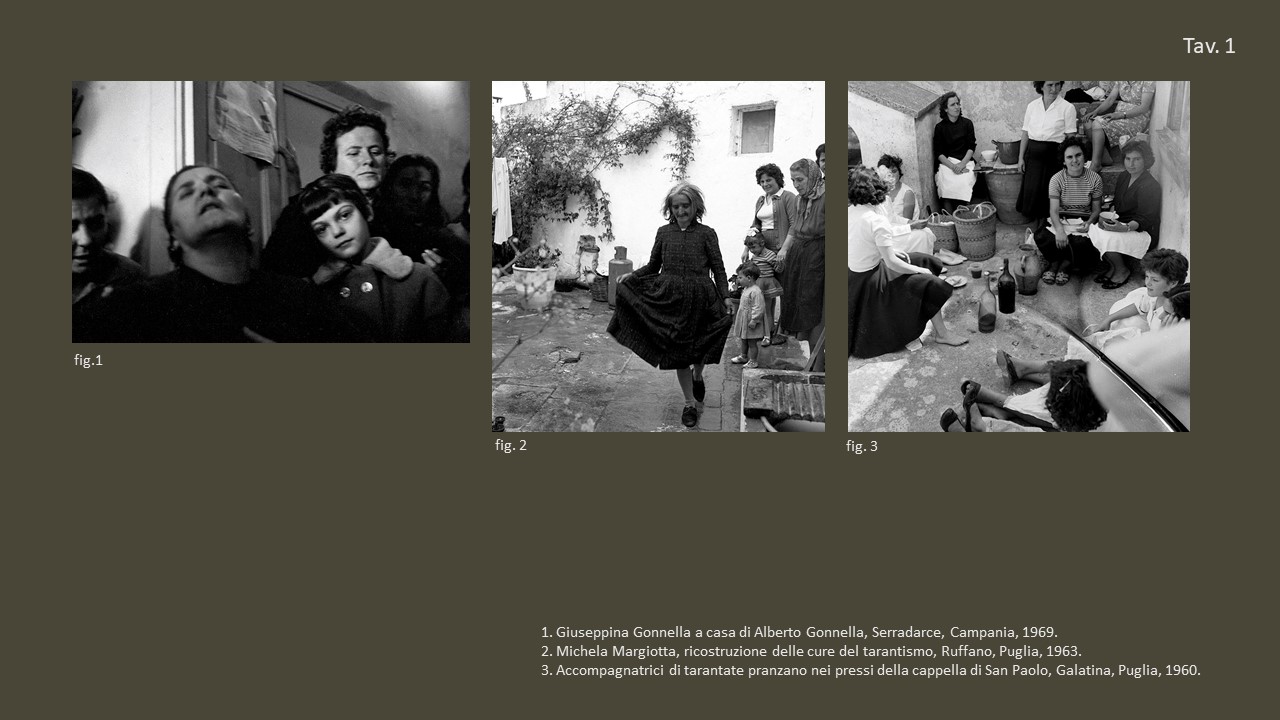

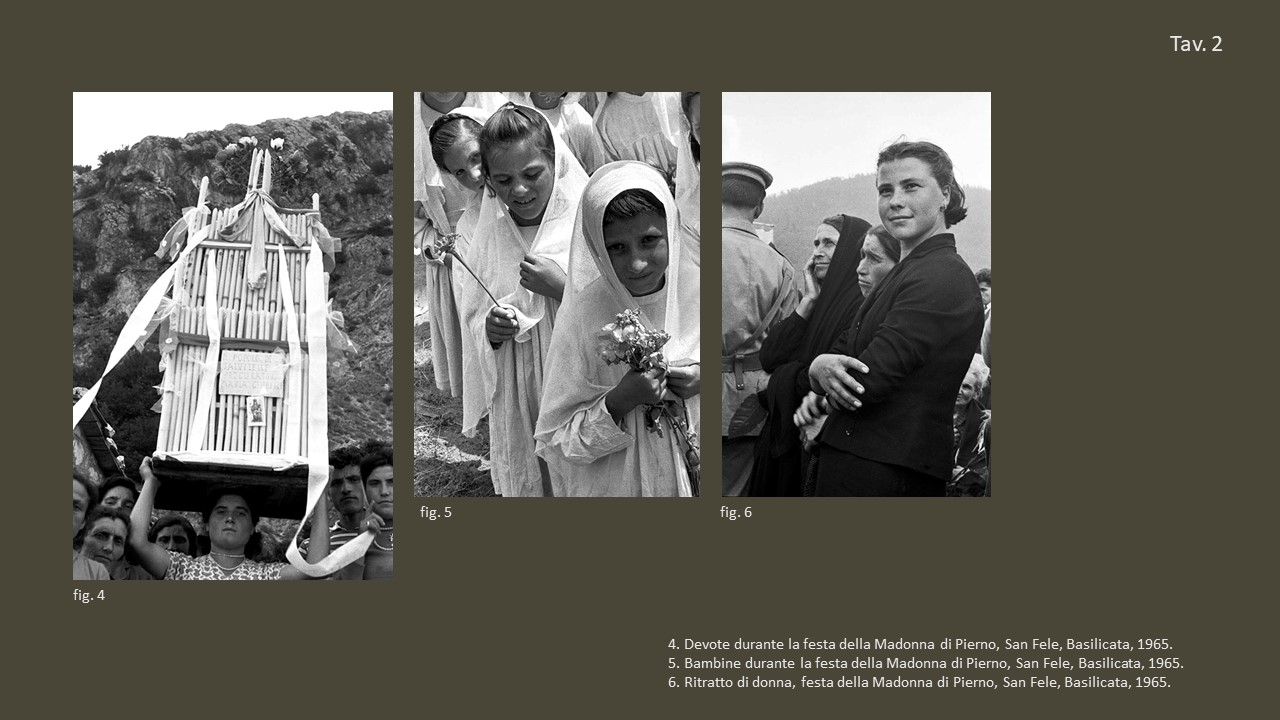

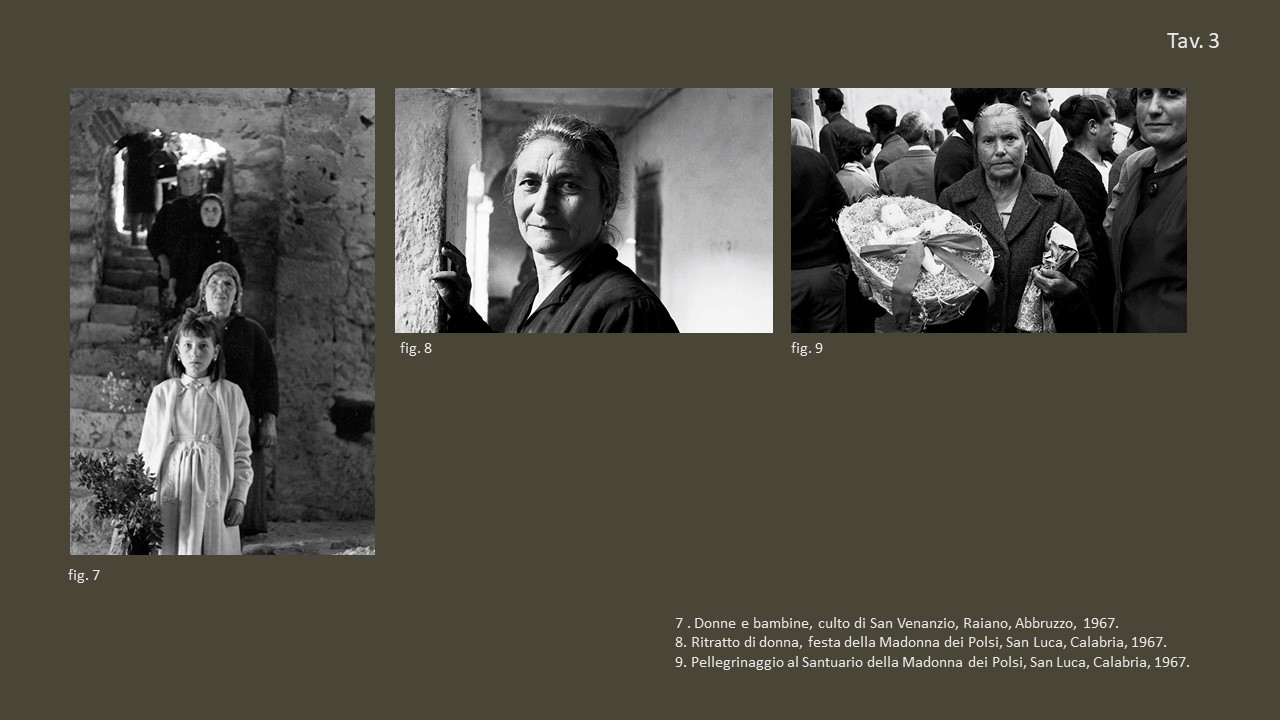

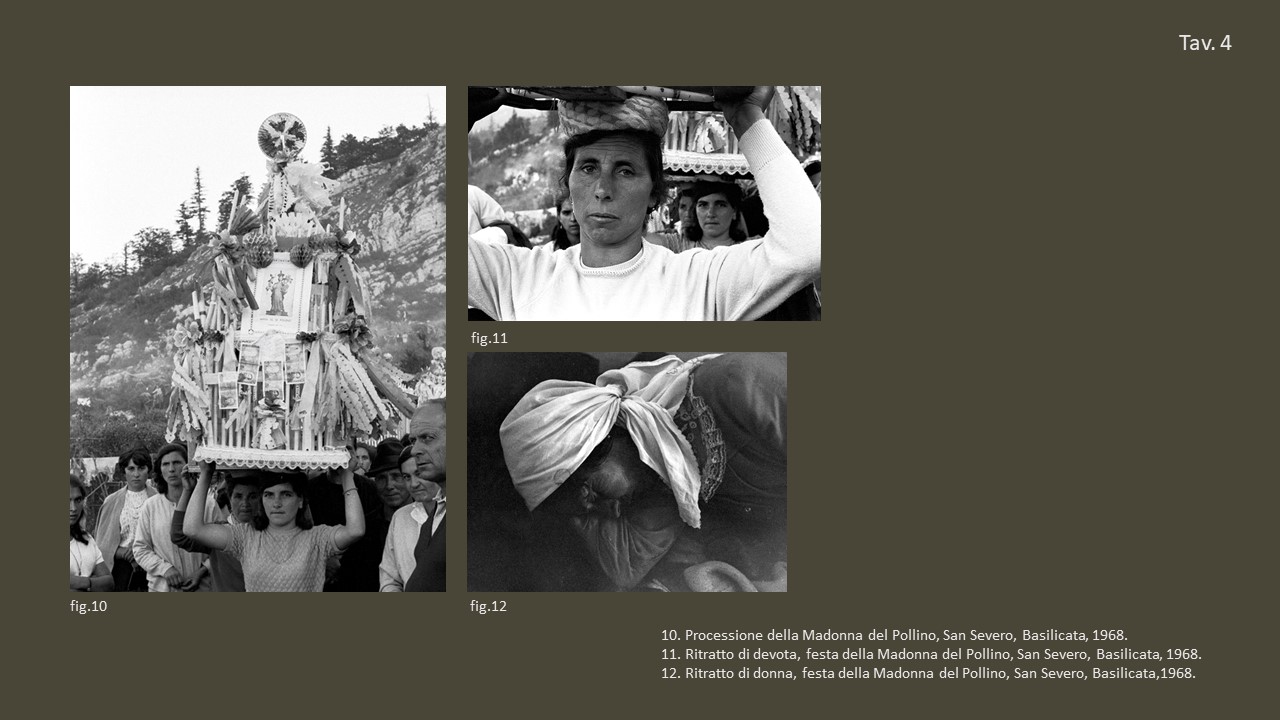

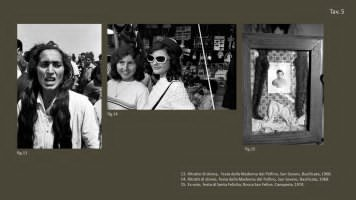

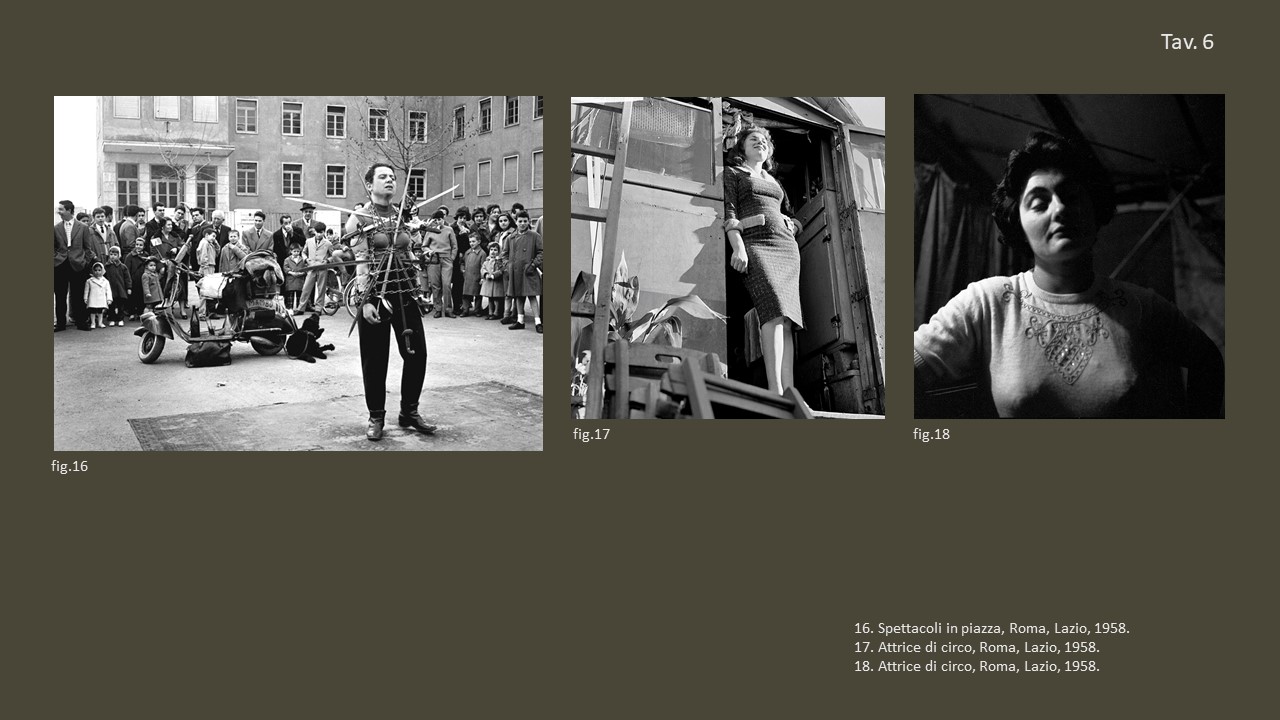

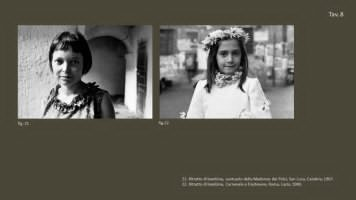

Lo sguardo dell’antropologa Annabella Rossi (1933-1984) tiene acceso il dibattito sulle scienze umane, l’etnografia e la demologia offrendo spunti di riflessione e prospettive epistemologiche che contemplano anche l’universo delle immagini. Riaprire il caso Rossi, come avviene già da qualche anno, significa, infatti, riconsiderarla nel mestiere di antropologa e fotografa insieme, ricordarla come pioniera tra le studiose italiane nell’utilizzo dei dispositivi visuali durante le sue indagini.

Nelle mani di Annabella Rossi la fotografia – da sempre capace di rafforzare la veridicità scientifica delle indagini antropologiche (Chiozzi 2000, pp. 18-19) – non corrobora solo l’impianto metodologico ma diviene linguaggio indispensabile all’inefficacia delle parole. Se nel ruolo di sceneggiatrice il suo scrivere è stato considerato retorico, come ha dichiarato in un’intervista Luigi Di Gianni, riferendosi alla realizzazione di documentari che portavano la sua firma e la collaborazione della studiosa (Di Gianni 2014), è la stessa Rossi a dichiararsi consapevole di quanto le parole, in forma di ecfrasi e seppur calibrate, siano rese vane davanti alla cultura della miseria, incapaci di esprimere con interezza gli aspetti esistenziali che si manifestano ai suoi occhi. La condizione umana entro cui si immerge e l’impossibilità di raccontarla a parole sembrano obbligare Rossi all’utilizzo della fotografia a tal punto da farne una consuetudine: «mi sono abituata ad usare ‘naturalmente’ la macchina fotografica anche perché, a mio parere, spesso una intera pagina non riesce a documentare, né a trasmettere ciò che può una sola immagine» (Rossi 1971, pp. 26-29). Se l’impronta demartiniana rimane la cifra metodologica riconoscibile all’interno del suo lavoro, è munirsi di un ‘terzo occhio’ che le permette di leggere il senso profondo della realtà, di intuire in primis che è dallo sguardo che l’immagine trae forza e significato. Interposto tra lei e quel mondo, quindi, il dispositivo fotografico diventa un medium che mantiene a debita distanza di sicurezza l’antropologa, pur consentendole allo stesso tempo di avvicinarsi fino ad entrare in contatto con quell’umanità stigmatizzata dal dolore, dalla quale lei stessa non vorrà mai allontanarsi.