Una voce significa questo: c’è una persona viva, gola, torace, sentimenti, che spinge nell’aria questa voce diversa da tutte le altre voci.

Italo Calvino, Un re in ascolto

Io ti racconto questa storia affinché tu possa raccontarmela.

Adriana Cavarero, Tu che mi guardi tu che mi racconti

Sin dalle prime pagine del nuovo romanzo di Alessandra Sarchi, La notte ha la mia voce (Einaudi Stile Libero, 2017), appare chiaro che uno dei modi per cercare il senso della storia è quello di provare a dipanare il fitto intreccio di rimandi visivi che attraversano lo sviluppo della narrazione. Nel prologo, che precede le tre parti in cui è scandito il racconto della voce narrante (Terra, Aria, Acqua), l’evocazione delle immagini di un’intervista televisiva durante la quale McEnroe, mentre trasmettono alcuni fotogrammi della partita «più importante della sua carriera» giocata a Wimbledon contro Borg nel 1980, si alza e «s’inchina col capo e col busto a sé stesso, cioè all’immagine vittoriosa e giovanissima di sé che scorre nel filmato», annuncia la valenza speculare che la trama visuale riveste per il romanzo. Quella sequenza trasmessa sul piccolo schermo, in cui un uomo adulto rende omaggio e dice addio al simulacro di un sé giovane, suggerisce alla protagonista – una donna che non può più camminare a seguito di un incidente automobilistico che racconta in prima persona – un analogo e straziante requiem alla propria immagine ancora ignara del destino che di là a poco l’avrebbe privata dell’uso delle gambe. La fotografia che la ritrae di schiena, mentre sale le scale del teatro greco di Taormina, diventa il metro che misura la distanza incolmabile dal presente («si tratta di un’altra persona»), ma lascia intuire come la via del racconto sia segnata imprescindibilmente dalla relazione con l’altro e dalle sue corrispondenze («il mio altro, l’unica possibilità che avrei trovato di raccontare di me»).

L’amicizia con Giovanna, soprannominata dalla protagonista «la Donnagatto» per il suo incedere agile e regale proprio come un felino (malgrado anche lei si muova su una sedia a rotelle), rappresenta l’incontro decisivo per la messa in racconto della propria esperienza percettiva, della dolorosa estraneità che avverte rispetto al proprio corpo, ma anche, in fin dei conti, rispetto agli altri corpi che le vivono accanto. La conoscenza di questo personaggio, determinato a sfidare di continuo i limiti della propria condizione, permette alla protagonista di guardarsi allo specchio, di lasciare che la sua storia traumatica riemerga dagli strappi originati dalla non perfetta coincidenza delle due immagini. L’una risulta indispensabile all’altra per imparare a scalfire, anche se per un breve intervallo, il confine del proprio corpo; ascoltare la voce dell’altra mentre racconta la sua storia, o insegna i trucchi per fronteggiare l’indifferenza e l’incomprensione del mondo dei «bipedi terrestri», serve per rivelare i suoi segreti.

L’evoluzione del rapporto di amicizia fra le due donne è raccontato dall’approssimarsi dei loro corpi che chiamano in causa tutti i sensi, con una progressione che va dall’udito al tatto. Il suono «argentino» della voce di Giovanna («piena di scarti e risalite, come acqua che attraversi i coralli») è il primo indizio che incuriosisce colei che dice io; l’entusiasmo di quel timbro risuona «come se stesse resuscitando i morti uno a uno», discute dell’«immagine di un corpo» (le gambe di Kate Moss esposte in un cartellone pubblicitario) e annulla con la forza della propria intima musica («producendo il suono di tante tazzine da caffè che tintinnano su un vassoio») la minaccia di una figura speculare. Seguono poi i sapori e gli odori condivisi nella mensa del centro di riabilitazione dove si conoscono e nel luogo dove lavora la Donnagatto, fino alla stretta alle spalle che rappresenta, pur nella casualità del gesto, il punto di massima prossimità fra le due («sento quanta chiusura mi separa dal mondo e da lei, e capisco che c’è un’infinità di amore alla quale non attingiamo mai»).

A parte questo momento, ce n’è un altro altrettanto importante che lo precede e che segna l’incontro fatale con la Donnagatto nella sezione Terra. Si tratta della prima visita all’appartamento di Giovanna, «una specie di museo», una sorta di grande atlante warburghiano (Warburg viene citato esplicitamente) costituito dalla «Sistina di danzatori e danzatrici che innalzava le pareti della sua casa in una spirale maestosa». Le fotografie dei ballerini e delle ballerine, che popolano quelle stanze, innescano un’intensa riflessione sulla filosofia delle immagini, sul loro effimero valore compensatorio, sulla funzione suppletiva che hanno per lo sguardo di ciascuno.

La Donnagatto ha cominciato a collezionare biografie e foto di danzatori subito dopo il suo incidente, quelle immagini ‘lavorano per lei’, le consentono di esprimere per altra via «la sete d’infinito che è nei corpi». La stessa sete che la protagonista (che nella ‘vita precedente’ è stata ballerina) prova a dimenticare, distruggendo oggetti, fotografie e ricordi dolorosi; ma che in fondo riemerge nella ricerca di video in rete, in quell’immensa collezione di corpi in movimento che confessa di consultare come un «vizio» per ore e ore. Nel momento di perfetta corrispondenza fra le loro vite, che si realizza nell’abbandono alla «navigazione rabdomantica» fra le clip di Barysnikov e Nureyev, in quell’enorme archivio virtuale di youtube dove «la stessa sequenza di passi [è] disponibile a essere vista e rivista fino a convincersi di averla eseguita con il proprio corpo», si sfiora il nucleo pulsante di questo intenso romanzo di Alessandra Sarchi. La vita «per procura» delle foto e dei video dell’olimpo dei danzatori è fatta della stessa sostanza della vita immaginaria che nutre ogni forma di espressione artistica, anche la scrittura. Il progressivo avvicinamento delle due amiche è scandito da un ritmico equilibrio di disvelamenti: all’epifania della casa museo della Donnagatto corrisponde la scoperta da parte di questa dell’identità della protagonista e della sua professione («tu scrivi»), a tale scoperta si lega la necessità di rivelare a sua volta il segreto del proprio lavoro, in un gioco di rispecchiamenti imperfetti in cui la fiducia nelle immagini, nella loro natura di protesi, vacilla, ma è continuamente rinnovata. La ‘danza’ della Donnagatto si arresta e sembra franare di fronte alla consapevolezza che la sua gamba artificiale non serve a nulla; allo stesso modo la musica delle parole di Sarchi non può incedere trionfalmente dinanzi alla sofferenza del corpo: «le parole delle poesie che leggevo, dei romanzi, le immagini dei film e dei dipinti arretravano e si facevano insulse davanti all’enigma dei corpi che ancora non c’erano, in alcuni casi erano perfino attraenti, ma non servivano più a ciò per cui erano serviti un tempo». Eppure, nonostante la coscienza di questa intima fragilità umana non venga mai negata, ad essa si oppone costantemente la forza dell’immaginazione, quasi come in un laico atto di fede: «l’umanità che si salva, prima di tutto, immagina».

Fra le tante figure che sostengono la trama ecfrastica di questo romanzo c’è una foto (appesa al frigorifero in della casa della Donnagatto) sulla quale si ferma lo sguardo della voce narrante, forse soltanto perché cattura la sua curiosità o forse perché assume un valore di messa in abisso dell’intera storia dell’incontro con la sua ‘amica geniale’. È uno scatto che ritrae Nureyev di fronte al ballerino francese Kader Belarbi durante le prove del Prélude à l'après midi d’un faune: «il maestro cede al più giovane la parte del fauno, è un passaggio di testimone commovente».

La breve descrizione allude forse allo scambio fra la Donnagatto e colei che dice io, al loro reciproco farsi carico della storia dell’altra, al dialogo anche muto fra i loro corpi che rende narrabile l’una per l’altra il grumo di sensazioni intrappolato entro i confini della loro pelle. Quel confine viene superato nella notte raccontata nella seconda parte (Aria) sulla quale decidiamo di non indugiare per permettere al lettore e alla lettrice di esplorare, senza svelare niente, il catartico percorso di discesa ad inferos disegnato dalla corrispondenza delle voci delle due donne. Dopo quella notte la Donnagatto, proprio come la Lila raccontata da Elena Ferrante, sparisce, cancellando ogni traccia di sé.

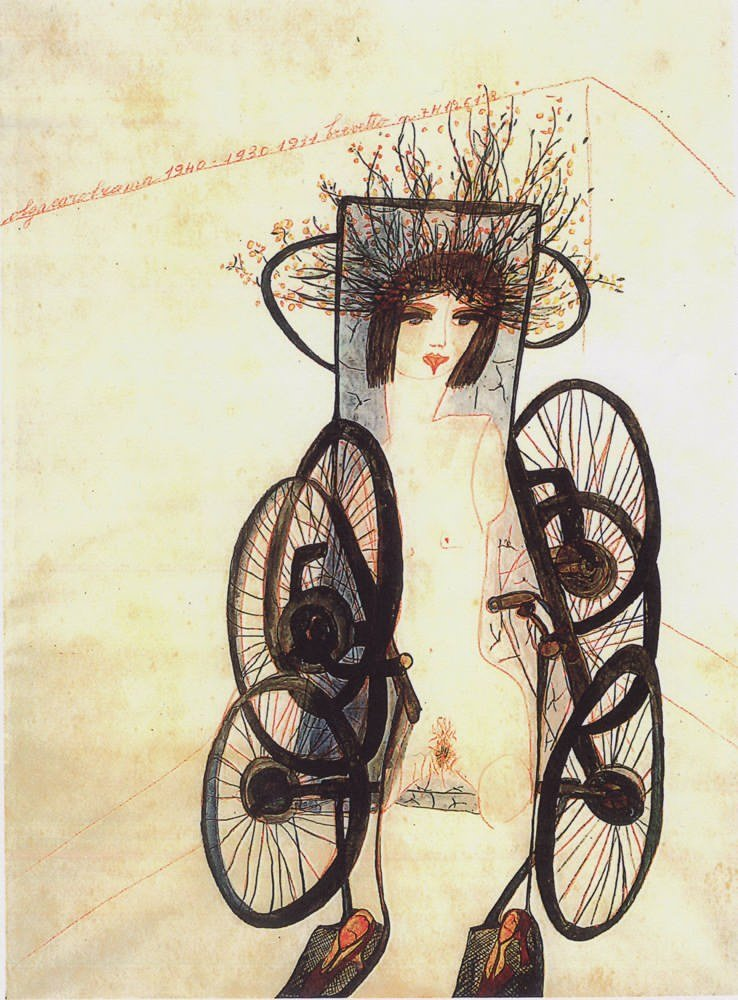

Nell’ultima parte del romanzo (Acqua) rimane soltanto qualche eco della sua voce, e delle immagini che forse rimandano alla sua figura. Si tratta degli acquerelli di Carol Rama, che ritraggono una donna in sedia a rotelle: appaiono in sogno alla protagonista con una sequenza identica al catalogo della mostra dell’artista torinese (La passione di Carol Rama), ma esse non costituiscono l’ultimo suggello della storia.

In chiusura l’immagine della voce narrante nuota immersa nell’elemento primordiale, libera finalmente dai vincoli spaziali del proprio corpo, «con la calma di chi torna a casa dopo molto tempo» e finalmente «respira».