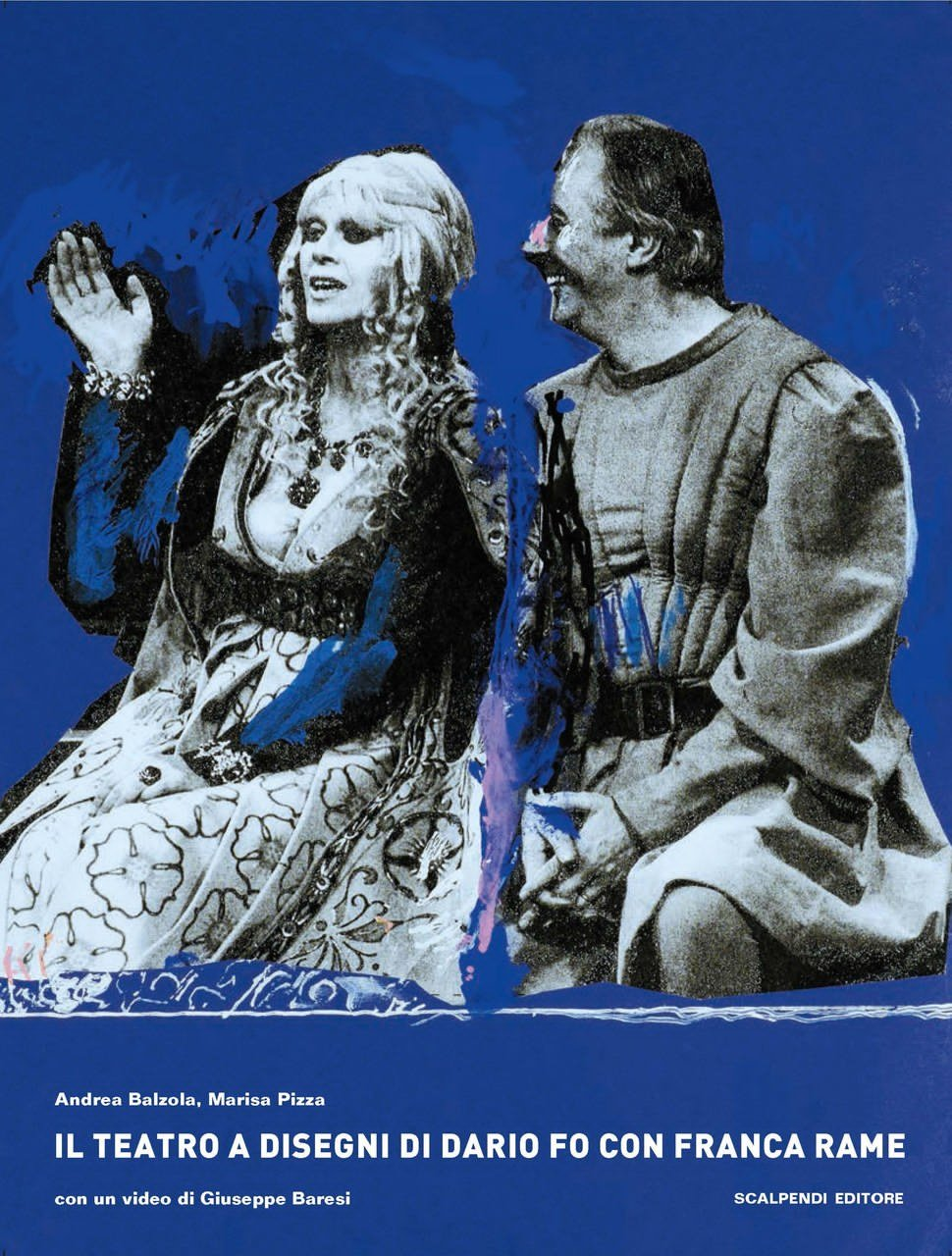

Il bel volume edito da Scalpendi nel 2016, Il teatro a disegni di Dario Fo con Franca Rame, documenta e analizza un aspetto importante e innovativo del lavoro artistico di Dario Fo: la progettazione degli spettacoli teatrali e televisivi mediante sequenze di disegni che riguardano anche le situazioni sceniche e le azioni dei personaggi. Una sorta di storyboard, un canovaccio visivo, che racconta lo sviluppo drammaturgico dei suoi spettacoli e che serve per costruire il testo teatrale. Il volume presenta un ricco corredo iconografico e scientifico: le bellissime foto di scena, dello studio meneghino e non solo, i contributi di Franco Marrocco, Jacopo Fo, Stefano Benni, oltre che di Marisa Pizza (responsabile dell’Archivio Franca Rame - Dario Fo) e del regista e drammaturgo Andrea Balzola, e si offre pertanto come un viaggio appassionante all’interno del mondo dell’autore. Tra i materiali di accompagnamento si segnala anche un video che presenta un montaggio tra il dialogo insieme a Rame con Balzola, una lezione-performance artistica a Brera, un dialogo con Benni nella grande mostra al Palazzo Reale, il dettaglio dei bozzetti e i brani degli spettacoli corrispondenti, e due contributi sulla dimensione sonora e musicale dell’atto scenico contenuta nei disegni (Roberto Favaro) e sul lavoro della Sartoria Pia Rame per la realizzazione dei costumi teatrali dai bozzetti di Fo (Sara Mancinelli).

Questo progetto editoriale rappresenta anche la prima iniziativa pubblica dell’Archivio, che si appresta a diventare un Museo-Archivio Multimediale accessibile, secondo i desideri di Franca Rame, a un ampio pubblico.

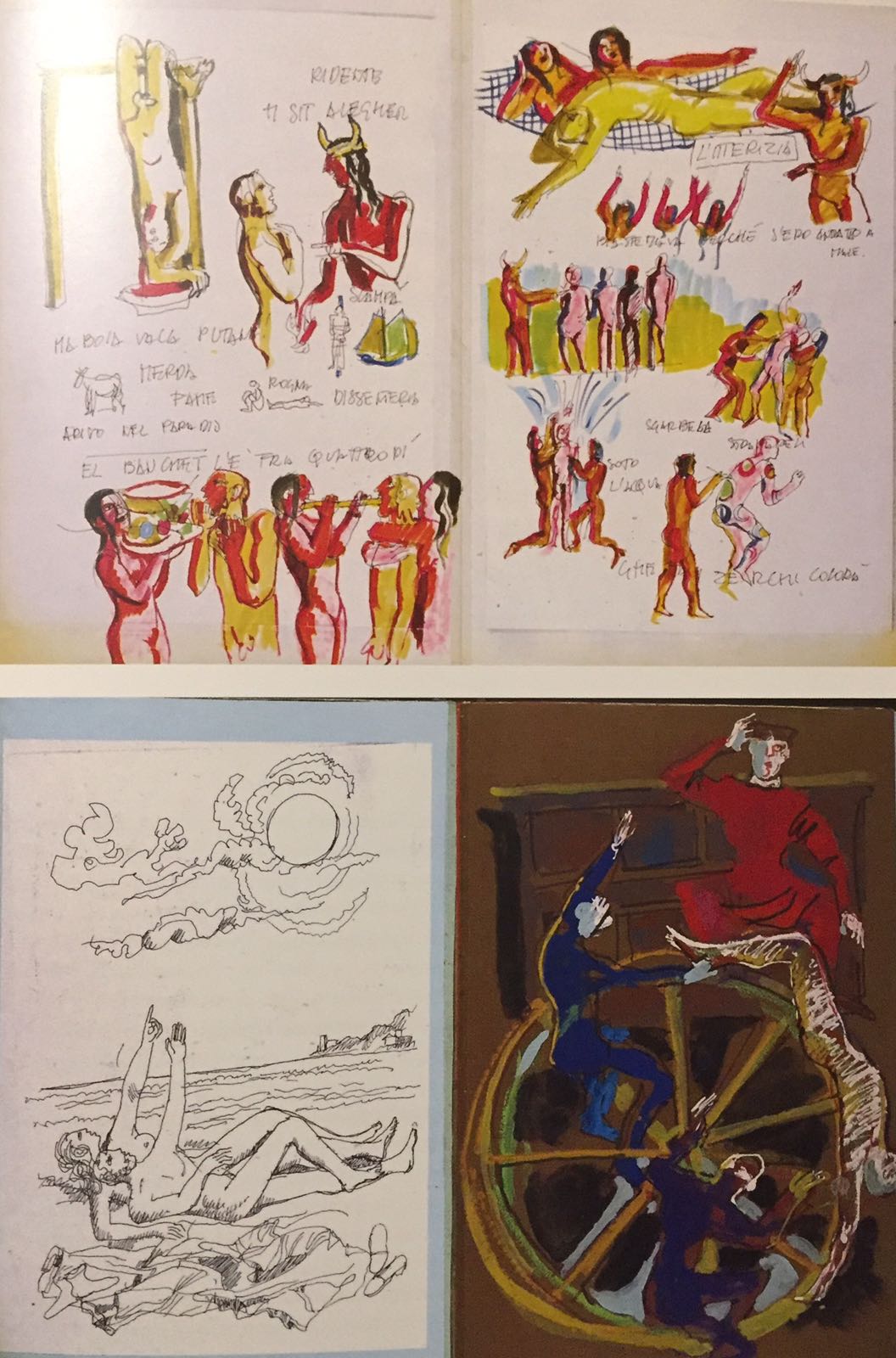

Il dialogo sotto forma d’intervista tra Fo e Balzola, seguito da un intenso e riepilogativo saggio di quest’ultimo dal titolo Dario Fo, un teatro scritto con le immagini. L’invenzione dello storyboard teatrale, segue l’evoluzione di questa originale dimensione creativa e ci racconta le due tipologie di bozzetti che Fo pratica per i suoi progetti teatrali: una riguarda la struttura, per cui si rivela fondamentale la sua formazione architettonica, e l’altra concerne i caratteri dei personaggi, le atmosfere emotive. Dunque, due aspetti del disegno diversi ma complementari, restituiti dal volume in modo convincente grazie alle numerose e straordinarie immagini che con una particolare impaginazione sviluppano parallelamente il discorso e gli esempi visivi consegnandoci quel mondo di colori dal tratto allegro e veloce tipico di Fo.

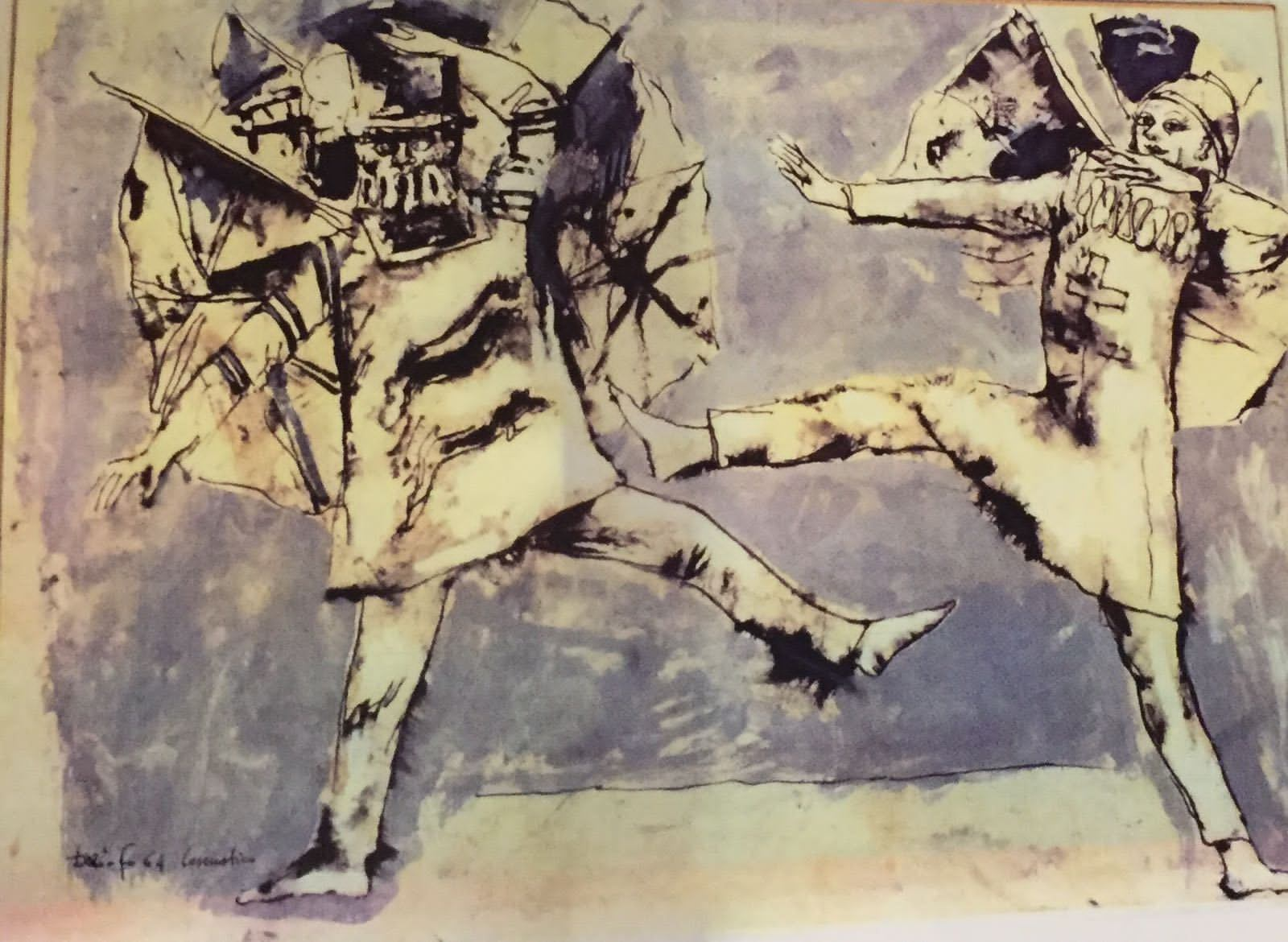

Se i disegni degli anni Sessanta presentano una prevalenza di bianco e nero e una sintesi del segno reso con la china o con la biro, da La storia di un soldato (1978) in poi si attestano invece una vera e propria esplosione cromatica, tecniche miste, oltre che l’ingrandimento dei format. Lo scopo è duplice: progettare la scenografia e spiegare con chiarezza agli attori e ai mimi in scena tutti i movimenti e le azioni principali.

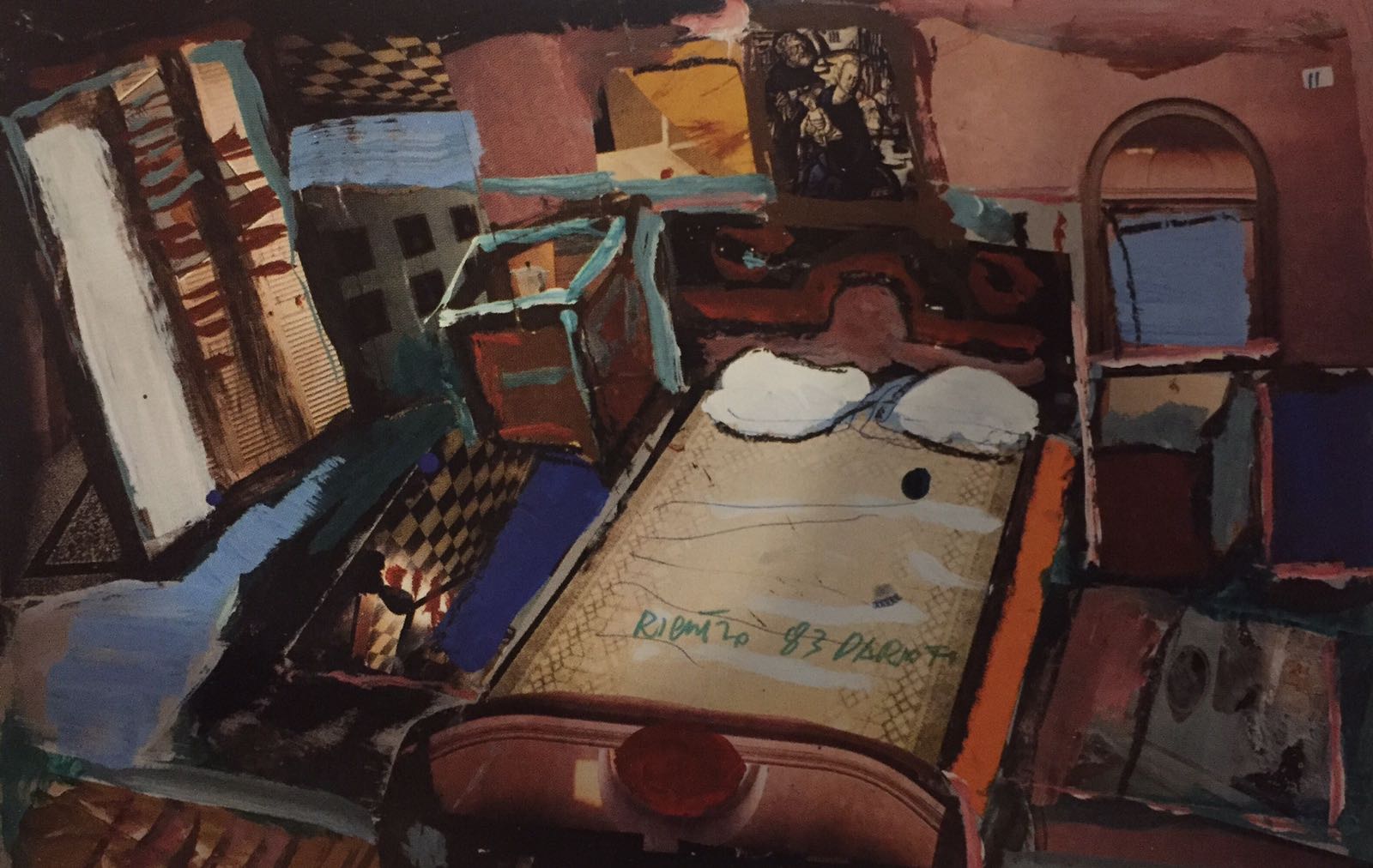

Intorno agli anni Ottanta, viene impiegata anche la tecnica del collage e, se Picasso è pervenuto a una tecnica simile usando la macchina fotografica, Fo preferisce servirsi della fotocopiatrice: «…quando ho avuto la possibilità di usare la fotocopiatrice facevo moltissimo, ritagliavo, ricoprivo, sovrapponevo, e ci disegnavo o coloravo sopra. Usando anche i miei disegni, li copiavo, li ingrandivo o li rimpicciolivo, e li riutilizzavo in una chiave diversa» (p. 17). Dagli anni Novanta si registra un ritorno alla pittura condizionato probabilmente dalla lezioni-spettacolo tenute su alcuni grandi artisti (Caravaggio, Mantegna, Michelangelo…), ma anche dalla pratica su grandi tele, che confluirà nella imponente mostra a Palazzo Reale di Milano nel 2012 (si veda il catalogo Dario Fo a Milano. Lazzi, sberleffi, dipinti, edito da Mazzotta).

I disegni entrano a far parte dello spettacolo in un work in progress che caratterizza tutta la poliedrica attività di Fo. Per Joan Padan e la descoverta de le Americhe (1991) la sequenza dei disegni è sia un progetto, sia un suggerimento visivo durante la performance. Fo porta sulla scena una sorta di nuova dimensione del rapsodo e del cantastorie popolare che aveva sempre con sé i grandi cartelloni dipinti con le situazioni principali, per usarli come elementi guida della narrazione. Il canovaccio di Joan Padan, divenuto libro nel 1992 per le Edizioni Gruppo Abele, è trasformato in oggetto scenico posto su di un leggio, che durante lo spettacolo è sfogliato con ampi gesti e mostrato al pubblico.

C’è tutta l’arte del passato nel mondo figurativo di Fo: le geometrie di Piero della Francesca, la sperimentazione di Picasso, l’importanza del disegno e dell’anatomia di Leonardo; ma c’è anche tutta la tradizione pittorica del nord Europa: Brueghel e Bosch, fra tutti, per la loro graffiante ironia.

Dicevamo quanto sia stata importante la formazione in ambito architettonico del giovane Fo. La visualizzazione grafica e la rappresentazione nello spazio è fondamentale per immaginare e studiare i movimenti e le trasformazioni delle scene. Lo studio del teatro antico si è rivelato determinante al punto che, come dice Balzola, Fo «ha rappresentato nel secondo Novecento l’anello di congiunzione tra studio della pratica teatrale e pratica teatrale dello studio, in un percorso che unisce tradizione e innovazione come strumenti complementari di azione simbolica del mondo» (p. 50). All’interno del volume, numerosi sono gli esempi del cimento di Fo in questa impresa, uno tra tutti la regia dell’opera musicale La storia di un soldato di Igor Stravinskij, diretta da Claudio Abbado nel 1978. Anche in questo caso i bozzetti hanno lo scopo, oltre di progettare la scenografia (un’imbarcazione con dei praticabili), di illustrare movimenti e azioni ai mimi e attori che affiancano l’orchestra di dodici elementi. In tal modo, i musicisti seguono lo spartito musicale, gli attori lo spartito visivo di Fo.

Non mancano poi gli esempi di alcuni storyboard usati come strumento d’inchiesta. È il caso di due spettacoli: Morte accidentale di un anarchico (1970), sulla sospetta morte di Pinelli, e Marino libero! Marino è innocente! (1998), sulla vicenda giudiziaria di Adriano Sofri.

I documenti che compongono questo volume (oltre i bozzetti ritroviamo alcune foto di scena e le fotografie sul set di ripresa nello studio, nell’abitazione milanese e nell’Accademia di Brera), sussurrano storie, ci raccontano del lavoro di coppia, in scena e nella vita, di Dario Fo e Franca Rame. Ma queste storie bisogna metterle insieme, collegarle, creare interpretazioni e percorsi. Solo un archivio dinamico, cioè «un’opera aperta in divenire, che conserva continuamente la pratica della contaminazione dei generi e della progressione delle riscritture» (Pizza, p. 110), può dar vita a un libro come questo che, immergendosi nelle stanze di lavoro della casa-laboratorio Fo-Rame, giunge a consegnarci un messaggio di bellezza, coscienza civile e partecipazione.