Siamo ripartiti da Mondi, corpi, materie, dal terzo capitolo ʻAttore, Performer, Corpo, Spettatoreʼ:

La rottura della relazione fra scena e personaggio, dello sviluppo concatenato delle azioni, ha portato in primo piano il corpo e le sue posture e, nello stesso tempo, la voce e le sue performance sonore, per cui convivono la parola che ha attraversato e penetrato il corpo con un corpo che si fa scena, spazio, oggetto, come incrinatura e strappo nella linearità di azione e reazione e come vuoto di rapporti con un contesto culturale, morale e ideologico e di sospensione dei conflitti. Il corpo è assunto a protagonista di un teatro in cui non sono più i personaggi ad avere una voce, sono le voci, ovvero i modi vocali del protagonista (mormorii, soffi, tutta la variegata gamma dei gesti sonori) a diventare i veri personaggi. Allo stesso modo il personaggio è ridotto ai propri atteggiamenti corporei, sul modello dei cantanti rock o delle figure dei film di Andy Warhol, o del teatro di Carmelo Bene: voci pure e posture del corpo.[1]

In questa prospettiva, che coglie le trasformazioni della scena teatrale del secondo Novecento, la dominanza di un ʻteatro-corpoʼ non configura più soltanto la supremazia di un codice che sottomette la parola, ma segnala un cambiamento di paradigma che porta con sé i suoi specifici modi costruttivi: l’agglutinamento, il continuo vs il discontinuo-discreto, le sconnessioni, le posture del corpo in quanto tali e non un attore che compie le azioni previste dalla fabula.

Il corpo, negli ultimi due decenni del XX secolo, ha coinvolto la speculazione di varie discipline, che ne hanno fatto un oggetto d’indagine specifico e non solo un dispositivo da scagliare contro il logos; ci interessava incominciare a scandagliare le forme che va assumendo questa nuova epistemologia del corpo come soggetto di rappresentazione, consapevoli che il paradigma non è più l’organicità di mente-corpo (embodiment). Difatti nel testo del 2007 ci si chiedeva come questa trasformazione del soggetto fosse descrivibile non solo in termini di perdita di organicità; sosteneva a tal proposito Giorgio Barberio Corsetti:

Come pensare allora a un teatro che sia veramente tale, che non risolva tutto in maniera figurativa, ma sappia restituire allo sguardo dello spettatore, alla sua percezione il dissolvimento del soggetto proprio del nostro secolo? Non si tratta di rendere questa spaccatura dell'io come tema, ma come base, materia del teatro. […] Qual è la via per rappresentare la disorganicità dell'io che caratterizza i nostri tempi?[2]

Se è vero che la danza non ha rappresentato significati e illustrazioni ma energia e azioni (impulsi, turbolenze, agitazioni), possiamo iniziare a inscrivere il corpo-identità-soggetto in una sfera in cui l’energia è compresa?

Presupposto fondante del seminario è stato quello di non porre i tre concetti per noti, dimenticare quanto è stato già detto e ripartire da capo, considerando la triade come un terreno insondato da riscoprire. Metodologicamente il procedimento è stato quello di partire dalle opere e non dai discorsi, evitando di pervertire le opere a strumenti e pretesti che supportano teorie elaborate altrove. Il nostro apporto di studiosi di spettacolo, quello che ci compete pena la decadenza delle nostre discipline, è di privilegiare le produzioni, le pratiche artistiche. Il procedimento è dal particolare al generale, dalle pratiche alle teorie che le incontrano e le generalizzano, rendendole riconoscibili nel contesto culturale, filosofico, teorico.

Il nostro spirito euristico e disinvestito di certezze ha dunque indagato come venga declinata la triade corpo-identità-soggetto in alcuni spettacoli e autori a partire dagli anni Novanta.

Questo contributo si propone di tessere alcuni dei fili che sono stati intrecciati lungo il seminario, mantenendo la sua forma dialogica e pertanto procedendo da domande alle quali seguono le risposte di alcuni dei partecipanti (Dalila D’Amico, Sergio Lo Gatto, Andrea Vecchia, Francesca Vista).

La ricerca è ripartita da domande capillari:

Valentina: Perché da molti anni la parola corpo ha invaso il campo di tutti i saperi e discipline: mediche, biologiche, teatrali, coreutiche, letterarie? Perché si usa la parola corpo al posto della parola individuo, soggetto, persona? Quando è intervenuto questo sensibile slittamento da un termine a un altro, e per quali motivi?

Dalila: Lo spostamento paradigmatico dalla persona al corpo in riferimento alla scena teatrale è andato a coincidere con il suo rinnovamento a partire dagli anni Sessanta. La riformulazione della pratica teatrale iniziata allora si è attuata destituendo il testo drammatico dall’egemonia di codificare l’intero spettacolo, a vantaggio degli altri elementi della scena, oggetti, luci, suoni e dispositivi tecnologici. Questo processo ha liberato l’attore dall’onere di interpretare psicologicamente un personaggio, spostando l’asse sulle sue abilità performative e sul suo rapporto con lo spazio scenico. Come scrive Hans-Ties Lehmann:

Se nell’attore classico si uniscono il genio dell’interpretazione e il genio del discorso, il potere cioè di comunicare a un pubblico, nel nuovo teatro questi due aspetti si separano, la capacità di interpretare un altro da sé, cade in secondo piano a favore della qualità del performer che comunica la sua individualità idiosincratica […]. In linea frontale i corpi divengono un campo di battaglia, un’arena di combattimento, presentati non più per formulare un senso scenico, ma è lo shock dell’incontro con la loro stessa fisicità il loro senso.[3]

Per fare qualche esempio, nel teatro di Tadeusz Kantor, gli oggetti hanno funzione di dramatis personae, mentre gli attori vengono costretti in imballaggi che ne impediscono la libertà di movimento. In La Classe morta (Umarla klasa, 1975) gli attori con il viso ricoperto di biacca siedono accanto a dei manichini su dei banchi di scuola. Spazio, oggetto e persona si comprimano l’un l'altro. L’attore si trasfigura in un cadavere che crea una distanza incolmabile tra scena e platea e l’astrazione diviene dispositivo atto a mettere in scena la «materia cruda dell’esistenza».[4] Negli spettacoli della Socìetas Raffaello Sanzio l’abnormità dei corpi chiamati a incarnare i personaggi non si rivela come espressione della loro identità interiore, ma si fa essa stessa dramatis personae, carne di un’estetica che somatizza la parola e solidifica il pensiero. Nelle opere nate dall’incontro tra Studio Azzurro e Giorgio Barberio Corsetti il soggetto ʻesplodeʼ nello spazio plastico della scena, dove schermi, suoni e attori scambiano le loro proprietà senza soluzione di continuità. I movimenti degli attori e quelli dei monitor interagiscono in scena col comune obbiettivo di dare peso e forma allo psichico. Corpo, scena, parole e suono si fondono, materializzando il pensiero. Il Nuovo Teatro, quindi, radica la propria forza nell’ostensione della concretezza e materialità della scena, nella pura flagranza dell’evento performativo.[5] È in tale contesto che la critica teatrale inizia a parlare dell’attore come ʻcorpo in scenaʼ e ravvisa nella diffusa tendenza a magnificarne la corporeità una «riduzione dello spessore semantico della presenza attorica»6, una mancanza di una riconoscibile soggettività.

Andrea: A proposito della materializzazione del pensiero di cui parli, in tempi più recenti mi viene da pensare alla produzione di Anagoor. Ad esempio con Rivelazione. Sette meditazioni intorno a Giorgione (diretto da Simone Derai nel 2009) abbiamo la magnificazione di un soggetto franto, che è vuoto dinamico, esploso, espropriato, colto nella natura artificiosa dell’immaginario. «Il proprio corpo lo si ha, non lo si è a nessun livello»[7] potrebbe fungere da sottotitolo a queste sette enigmatiche riflessioni sull’opera del pittore veneziano, ufficialmente definite da Anagoor come una «sorta di lezione d’arte, poetica, [in cui] sono raccontati l’artista, il suo tempo, il respiro delle opere, il clima che le pervade».[8] Poco più di un’ora, in cui due soli attori (Paola Dallan e Marco Menogoni) in uno spazio nudo si abbandonano a una narrazione trapunta di visioni e folgorazioni, tessuta dall’uso di due microfoni equalizzati e dall’evocativo sound design di Mauro Martinuz. Qui i corpi in questione sono quelli delle opere del pittore veneziano del XVI secolo, che diventano ʻopere-carneʼ: occhi, membra, sguardi, dita sollevate, bocche socchiuse; Simone Derai apparecchia per lo spettatore un seducente banchetto di godimento, il cui l’unico grande corpo evocato attraverso i brandelli delle parti diventa un monstrum, capace di sfiorare quell’anamorfosi del corpo per cui Lacan scriveva: «[V]isione di angoscia, identificazione di angoscia, ultima rivelazione del tu sei questo […]. Tu sei questa cosa che è la più lontana da te, la più informe».[9] Dis-organizzata l’immagine somatica, con la complicità di due schermi a cristalli liquidi (una sorta di trappole totemiche in cui Anagoor imprigiona frammenti di desiderio) sospesi alle spalle degli attori, le voci di questi conducono lo spettatore nel labirinto pulsionale di un corps morcelé che alla fine diviene irricomponibile, sublime ʻoggettoʼ metafisico. La dialettica ipnotica delle parcellazioni e dei significanti conduce all’implosione del soggetto rispetto al proprio corpo. Dita, membra, sguardi, piedi, sorrisi e teste mozzate chiedono di essere ʻsignificatiʼ, ma come? Mentre le proiezioni dimostrano il fallimento dell’assunzione immaginaria del corpo del soggetto (celebrando la fine dell’identità paradossalmente imposta dai titoli delle opere), slow motion, rallentamenti, dissolvenze, accostamenti paralleli di frammenti, tagli iterati moltiplicano la questione del soggetto in un gioco di sguardi mancanti. Se Lacan rifletteva: «[I]o posso sentirmi osservato da qualcuno di cui non vedo neppure gli occhi, e neppure l’apparenza. Basta che qualche cosa mi significhi che qualcuno può essere là»,[10] con Rivelazione assistiamo allora alla messa in atto di una scena fantasmatica, con uno spettatore che diventa oggetto dello sguardo. Il montaggio operato dai video, che procede intersecandosi con le immagini evocate dall’attore in scena, conduce a un disturbo della percezione dell’ottica geometrale delle stesse opere del Giorgione: l’alterazione del perceptum investe il percipiens, che si scopre guardato e quindi non più soggetto al centro del mondo, autore del senso delle cose.

Valentina: Allora si potrebbe parlare di soggetto de-centrato anziché di corpo?

Dalila: Sì. A mio avviso, ponendoci in un’ottica più generale, il decentramento delle facoltà interpretative dell’attore in favore delle sue abilità performative non fa arretrare la soggettività al cospetto della corporeità, ma suggerisce una differenziata concezione del soggetto, che poi a ben guardare è quella proposta dalle riflessioni filosofiche a partire dagli stessi anni. La soggettività debole, cui si riferiscono gli studiosi, sembra infatti presupporre una vita profonda di cui l’attore, non interpretando più alcun personaggio, manca di farsi schermo. Tuttavia, la stratificata attività delle riflessioni filosofiche sull’argomento, ha fortemente messo in discussione la categoria del soggetto intesa come esperienza interiore e autonoma della persona. Gilles Deleuze e Felix Guattari trovano nel corpo senza organi la potenziale liberazione di una soggettività dispersa tra diverse macchine desideranti. Con l’espressione ʻcorpo senza organiʼ i due filosofi non si oppongono alla nozione di ʻorganoʼ, bensì a quella di ʻorganismoʼ, mettendo in discussione l’organizzazione unitaria alla quale il corpo è sottoposto:

L’organismo non è affatto il corpo, ma un fenomeno di accumulazione, di coagulazione, di sedimentazione, che gli impone forme, funzioni, collegamenti, organizzazioni dominanti e gerarchizzate, che imprigionano la personalità, ossia la ʻsignificanzaʼ e la ʻsoggettivitàʼ. Piuttosto il corpo senza organi è il campo d’immanenza del desiderio […] tale che può essere occupato, popolato solo da intensità.[11]

Gettando uno sguardo sugli studi di genere, Elisabeth Grosz in Volatile Bodies concepisce la relazione tra corporeità e soggettività come uno scambio reciproco di intensità che non si traduce in «identità o riconducibilità, ma come torsione di uno nell’altro, passaggio, vettore o deriva incontrollabile dell’interno nell’esterno e dell’esterno nell’interno».[12]

Donna Haraway teorizza la figura del cyborg (cybernetic + organism) definendolo «un ibrido tra macchina e organismo, creatura della realtà sociale e della finzione insieme»,13 un multisoggetto eterogeneo, instabile e parziale, che fa saltare ogni distinzione e antinomia. Judith Butler concepisce il soggetto come un evento performativo costante sulla base di molteplici citazioni/iterazioni di codici socialmente condivisi, che orientano il desiderio sessuale e determinano la (auto)rappresentazione dell’identità sessuata.[14] Questa concezione mutevole del soggetto non sembra essere sfuggita alle pratiche teatrali che, come gli esempi suggeriscono, presentano attori dall’identità mutevole, in simbiosi con le cose e i dispositivi tecnologici, i quali più che come protesi si attestano come presenze drammaturgiche alla pari degli attori stessi.

Andrea: Condivido. Proseguendo con Anagoor, il successivo Tempesta riparte proprio dal bisogno di definire un soggetto,[15] muovendo da un reale azzeramento del significante. Mi pare che in Tempesta la triangolazione corpo-identità-soggetto rincominci dal luogo dell’ ʻAltroʼ, ovvero da quell’ordine simbolico e linguistico in cui il soggetto desidera altro da sé. Ciò accade intorno e dentro ad un grande cubo in plexiglass posto alla sinistra dello spazio scenico, e con la complicità di due schermi LCD collocati parallelamente sul lato destro, elementi con cui Anagoor attualizza la propria lettura di uno dei capolavori più enigmatici di Giorgione, Tempesta. In una sterilizzazione asettica dell’iconografia rinascimentale (che non rinuncia a citare Tiziano e Manet) qui l’Altro incombe, tratteggiato in quanto fondamento della struttura epica del soggetto. Spettacolo in cui l’ostensione del quadro diventa modalità operativa di costruzione di senso. Paolo Puppa, che insieme a Simone Derai riflette sulla struttura estetico/concettuale posta a fondamento di tale operazione, scrive che qui:

i due schermi LCD interagiscono con il cubo di plexiglass in cui […][entrano] il soldato e la fanciulla, poi esibiti sui due dispositivi visivi in situazioni contemporanee e sfalsate: queste diverse icone attuano una moltiplicazione-riverbero, una rifrazione della stessa immagine. Il quadro viene tagliato, mentre viene messo di scorcio un dettaglio in una specularità asimmetrica: l’attante è in scena e si vede identico nello schermo LCD che lo rifrange da un’altra angolazione. Si verifica così uno spaesamento, una perdita labirintica, una dimensione in cui l’io non si riconosce. […] Intorno a queste diverse rifrazioni, si concretizza e si centripeta il fantasma. Se le due strutture a finestra garantiscono anticipazioni bidimensionali, il cubo consente al contrario l’ingresso della dimensione tridimensionale della figura. Quando infine l’attante esce dallo spazio scenico, la sua tridimensionalità si fa presenza carnale, nel climax dell’allucinazione visiva. È lo stesso processo che muove dal verbo alla carne, ovvero l’incarnazione. Dal quadro dunque il percorso è il seguente: rifrazione, dettaglio, amputazione, riverbero, prima operazione in cui il quadro viene imitandosi in uno spazio claustrofobico e poi l’uscita finale, l’azione nello spazio reale della scena. Dal quadro al living painting.[16]

In Tempesta alla fine il soggetto a lungo inseguito non si realizza pienamente. Mi pare che qui il corpo sia ricondotto a quel momento primo in cui la scrittura sta per entrarvi: non si tratta ovviamente del corpo inteso come organismo biologico ma del soggetto percepito nel suo corpo. Qui mi pare che lo spettacolo sfiori le prime teorie lacaniane sul corpo, quelle della metà del Novecento, in cui si avanzava la tesi dello stadio dello specchio: in effetti, cosa fa il nostro giovane adolescente in felpa se non svestirsi e rivestirsi rispetto a due schermi video che ripropongono la sua immagine riflessa? Tuttavia il cammino per riconoscersi come Uno, come soggetto unificato determinato da un’immagine, viene pro-posto, post-posto ma non concluso: gli schermi non funzionano nella restituzione dell’imago: talvolta operano come specchi capovolti e, riflettendosi in essi, l’attore scopre le proprie spalle e non il volto; in altri casi ri-parcellizzano porzioni di corpo, o ancora mostrano il ragazzo attraversato da costanti flussi d’acqua che scorrono al contrario, contro la forza di gravità (è forse il corpo che si libera dal linguaggio e dal simbolico? Un ʻbattesimoʼ in aria strutturalista?). Mi pare di ritrovare la similitudine della cipolla di Lacan, che racconta di un Io-oggetto (e non soggetto) fatto proprio «come una cipolla, lo si potrebbe pelare e si troverebbero le identificazioni successive che lo hanno costituito».[17] Alla fine dello spettacolo lo stesso cammino iniziatico che i due si apprestano a compiere, paradossalmente immobili e rinchiusi in una scatola, è una tempesta di immagini e significanti che destruttura i corpi in un’infinità di ombre. Corpi come derivati di immagini, o ombre di ombre e di immagini dell’uno sdoppiato sull’altro? Quel che mi pare di poter concludere è che in essi non ritrovo (come hanno commentato alcuni critici) un Adamo ed Eva degli inizi della Storia, precursori di un percorso di civilizzazione dolente ma autentica, ma due simulacri nei quali non solo l’Io non sub-stanzia ontologicamente il soggetto, ma sui (e non nei) quali l’identità sarà ininterrottamente eterofondata, aspirata da costanti ʻaltroveʼ.

Valentina: Dalila e Andrea pongono dunque l’attenzione sull’attuale concezione mutevole del soggetto fatta propria dalle pratiche teatrali, portando in primo piano la simbiosi tra organico ed inorganico. Ha dunque ancora senso parlare della distinzione tra leib e körper?

Francesca: Vorrei rispondere a questa domanda rilanciandone un’altra di Michel Bernard: scegliere di impiegare la parola corpo «non è già postulare l’esistenza di una configurazione empirica una e permanente, validarla a priori come oggetto possibile della scienza e, da lì operare una petizione di principio (aggirare la questione) e chiudersi in un perfetto circolo vizioso?».[18] Il filosofo francese si è molto interrogato sulle variabili del corpo-soggetto, del corpo-organismo e del ʻcorpo senza organiʼ in relazione alla danza. Dalla pubblicazione di Le Corps[19] nel 1972, alla sua riedizione del 1995 fino a De la création choregraphique[20] nel 2001, ha indagato tutto ciò che ha concorso a sovvertire radicalmente la categoria tradizionale di corpo, in modo che la ʻcorporeitàʼ diventasse una visione «plurale, dinamica e aleatoria, intesa come gioco chiasmatico instabile di forze intensive o di vettori eterogenei».[21] Bernard afferma che: «L’accezione fenomenologica della categoria di ʻcorporeitàʼ si riduce a designare la modalità concreta o sensoriale del processo cognitivo e non, come io credo di dover fare, la struttura o la trama che sottende la sensorialità stessa [e implica un] chiasma intersensoriale che invita l’artista a un viaggio perpetuo, a un errare infinito»,[22] per cui si gioca «su e con le incertezze e le contingenze di un vissuto relazionale e dunque con la temporalità di un’esperienza»[23] e «non esiste un’identità corporea, esistono invece delle esperienze ibride, variabili, instabili e contingenti»,[24] «prodotto sempre mutevole di una sensibilità multiforme e metamorfica priva […] di un confine netto tra interno ed esterno, tra l’io e l’altro».[25] Si può scegliere dunque questo corpo come maestro e strumento di sapere e come poetica, direbbe Laurence Louppe,[26] in quanto può mostrare altre vie d’accesso sia all’identità che al soggetto. È questo, a mio parere, ciò che autorizza tutte le variazioni o metamorfosi possibili.

Alla luce di ciò, per tornare alla domanda di Valentina, vorrei proporvi il caso dello spettacolo Col Corpo Capisco (2015 e 2016) di Adriana Borriello, una riflessione danzata messa in scena a distanza di trent’anni dal debutto dell’autrice come coreografa. Un caso in cui il corpo proprio (leib) per cui si può affermare di ʻessere un corpoʼ, e il corpo organico (körper) per cui si può affermare di ʻavere un corpoʼ coincidono assolutamente, anche alla luce di tutte le trasformazioni intercorse sulla scena sempre più essenziale della danza. Nello spettacolo Adriana danza insieme a due sue ex allieve per un’ora di performance incentrata sulla trasmissione di conoscenza, di strumenti, modi, visioni ed esperienze. Sotto la lente d’ingrandimento dello spettacolo si manifesta una forma di trasmissione ʻcorpo a corpoʼ. Scrive Borriello: «La danza, essenza dell’atto ʻinutileʼ che riflette su se stesso, diventa medium di conoscenza della non-conoscenza, la sapienza del corpo, dell’esserci».[27] Qui mi sembra che nell’idea di corpo sia naturalmente implicita l’identità delle artiste e la soggettività delle azioni-reazioni, per cui la triade risulta assolutamente un’unità, i cui termini possono essere differenziati solo linguisticamente, per indicare diverse intensità del lavoro singolare. Mentre il ʻluogoʼ da guardare nella coreografia è tra i corpi, nel suo farsi plurale.

Andrea: Ritengo che nelle attuali pratiche del teatro la questione tra leib e körper sia ancora presente, e che talvolta la presenza del corpo dell’animale possa educare alla ridefinizione dell’identità del soggetto. In questo senso, allora, mi pare possa risultare stimolante prendere in considerazione un altro lavoro di Anagoor del 2008, *jeug-,[28] che si presenta come l’incontro enigmatico di una Ragazza (Anna Bragagnolo) con una Giumenta (Pioggia).

Proposto in uno spazio ombroso e sospeso, crepuscolare, dai toni ocra e terrosi, un’arena misterica di sabbia e luce,[29] *jeug- riparte dal soggetto inscenando un rito linguistico a cui lo spettatore può accedere ad intermittenza, ritagliandosi varchi di comprensione attraverso un velario nero che a tratti ostruisce la visione.[30] In principio c’è l’animale, il ʻcorpo indomito della naturaʼ, preannunciato (ma non ancora svelato) dai versetti di Giobbe[31] posti ad esergo dello spettacolo. Nel buio, infine, una voice off mette in guardia sull’abisso terribile del significante che andrà spalancandosi, paradossalmente invitando lo spettatore a guardare, a lasciarsi andare all’indecifrabile pulsione scopica che lo abita: «Apri gli occhi, guarda. Ascolta. Non serve parlare. Le parole non funzionano più. Da oggi non parlerai più». Poi l’emergere dalle tenebre, in un cono di luce opaca, della Ragazza di spalle. Come un manichino di dama ottocentesca, la figura lotta contro la meccanicità che imbriglia i suoi arti (e qui, Valentina, ritorna quanto scrivevi a proposito dei Quesiti sulla morte del soggetto umanista),[32] protesa in direzione di un muro in tessuto che le ostruisce la vista, la conoscenza, il reale (in un malcelato equilibrio sul baratro nero che le sta intorno), la donna vacilla nella sua prossemica geometrica ed astratta. Poi l’epifania della cavalla, che è incedere armonico di respiro e muscolatura, tutto suggerito tra silhouette, luci di taglio e zone d’ombra, che ovattate dalla garza posta al limite dello spazio scenico assicurano all’animale la forza della trascendenza. Alla corsa circolare di Pioggia segue di poco l’incedere veloce della Ragazza, fattasi misteriosamente materia in questo mondo altro: ripercorre tra la sabbia le orme della puledra, in un vicendevole alternarsi di zampe, piedi e solchi. È il primo chinarsi del soggetto umano fuori di sé, la prima torsione inscenata contro l’alienazione linguistica, che è alienazione biologica: il recupero della cartografia del sé ricomincia dalla terra, metafora di quella pelle del soggetto incisa dal linguaggio.

*jeug- mi sembra ricercare la condizione anteriore al simbolico, mettendo in scena il cuore diviso dell’essere umano. La posta in gioco del resto è alta, lacaniamente impossibile: esser soggetti svestendosi del riconoscimento dell’Altro, senza il desiderio dell’Altro, evitando la follia nella caduta in un narcisismo assoluto o nel mancato riconoscimento della Legge. Il contrasto tra il corpo della donna che in modo inesorabile cede alla nudità innanzi alla puledra, il loro sensuale contatto, non muove forse dal contrasto fenomenologico husserliano tra lieb/ il corpo soggetto, il corpo vissuto della Ragazza, e körper/ il corpo-organismo della giumenta?

Lo spettacolo si erge sull’equilibrismo della τύχη: il tentativo di riappropriazione della soggettività reale passa attraverso la cavalla, che non conosce educazione se non quella naturale che la giovane domatrice le offre ʻsecondo naturaʼ. Accade che Pioggia, alla fine, si faccia montare, ma non attraverso briglie, selle, collari o zoccoli. Essi sarebbero la cicatrice, lo svelamento della lama del linguaggio, dell’avvenuta introduzione nel mondo del simbolico e della sua conseguente alienazione. Ecco *jeug- rimane piuttosto la possibilità dell’incontro, lo spazio misterico in cui il vivente può incontrare il suo corpo senza che esso possa farsi incontro mancato, senza patire la separtizione del linguaggio. E tutto si brucia in quegli ultimi istanti in cui la Ragazza, svestita e seduta su Pioggia, lascia lentamente scivolare sulla sabbia il corsetto di costrizione, un inghippo di asole e nastri, liberandosi dell’ultimo arredo corporale. Ora è nuda, può scegliere di essere senza mascheramenti. Il corpo respira, scorporato dal corpo del linguaggio. Il buio che suggella lo spettacolo lascia ammutoliti. Recupero del körper, stato edenico, cessazione del corpo pulsionale, o psicosi con un corpo parlato da un linguaggio dimentico della parola? Ritorno al bisogno dell’animale e abbandono del desiderio umanizzante? Nascita primigenia, ed in questo senso mitica (quel ʻdivinoʼ a cui accennavamo all’inizio con Agamben) del soggetto dell’inconscio? È lo sciogliersi ultimo delle membra della donna quel flettersi del Je (il soggetto dell’inconscio) di Lacan «in una forma primordiale prima di oggettivarsi nella dialettica dell’identificazione con l’altro e prima che il linguaggio gli restituisca nell’universale la sua funzione di soggetto»?[33]

Sergio: A proposito di linguaggio mi pare interessante riportare un’esperienza. Nelle critiche scritte in italiano capita spesso di utilizzare il termine ʻcorpoʼ in sostituzione di performer o attore. Specialmente di fronte alla danza o, più in generale, a spettacoli che dichiaratamente abbattono la separazione tra attore e personaggio, il termine ʻcorpoʼ risulta utilizzato per riferirsi a figure visibili sulla scena su cui è già manifesto –riprendendo quel che scriveva Dalila poco fa– quel «decentramento delle facoltà interpretative in favore delle abilità performative». Queste figure non sono marcate da tratti psicologici o definite, nella caratterizzazione, dal risultato delle interrelazioni nell’azione (passaggi che porterebbero all’emergere di un’individualità); piuttosto in esse il termine ʻcorpoʼ sembra riferirsi a quegli ʻelementi sceniciʼ che si autodefiniscono in maniera immediata attraverso le peculiarità della presenza corporea: i tratti fisici, somatici e fisionomici, le scelte gestuali e di movimento.

Di recente, tuttavia, mi è capitato molto spesso di scrivere articoli in inglese, una lingua che usa parole come ʻsomebodyʼ, ʻeverybodyʼ e ʻnobodyʼ, per intendere ʻqualcunoʼ, ʻtuttiʼ, ʻnessunoʼ. Letteralmente: ʻqualche corpoʼ, ʻogni corpoʼ, ʻniente corpoʼ. Ricevendo le correzioni dal proofreader madrelingua, più volte mi sono trovato a dover negoziare l’impiego del termine ʻcorpoʼ, perché nella lingua inglese suona ancora –cito testualmente– «weird / strano», anche nel contesto critico di analisi di uno spettacolo: «Body rimanda all’immagine di un corpo senza vita, di un cadavere», ho letto nei commenti alle correzioni. Al di là della questione strettamente linguistica, mi pare che questo fenomeno possa spostare l’attenzione del nostro focus anche sul concetto di vitalità del corpo. Per la persona incaricata di controllare la versione inglese del mio articolo sembrava necessario non passare al lettore l’idea che le persone presenti in scena potessero essere ʻscambiateʼ per cadaveri, per manichini: si trattava di una versione di Katzelmacher di R.W. Fassbinder, diretta con piglio fortemente postdrammatico da Bojana Lazić.[34] Uno spettacolo basato sul testo, quindi, in cui gli interpreti hanno dei ruoli, e i ruoli dei nomi specifici. La particolarità è che la regia ha montato i movimenti degli attori in modo che i sei ʻautoctoniʼ della storia di Fassbinder siano immediatamente riconoscibili come appartenenti allo stesso clan, una sorta di formicaio che abita e invade la scena in schiere ordinate, quasi militari. Molto diversa, e immediatamente fuori dagli schemi, appare la figura di un lavoratore straniero che arriva a mettere in crisi gli equilibri. Numerose sequenze sono organizzate come vere e proprie coreografie di unisoni dove –citando la versione originale del mio scritto– «[…] Lazić keeps the bodies in perpetual motion through repetitive acts […]».[35] Come se inserire i performer in una routine performativa definita, chiara e identica per tutti, portasse gli interpreti (e i relativi personaggi) ad arretrare dalla dimensione eterogenea dell’identità verso quella del corpo, più ʻproceduraleʼ, più funzionale, più omologata meno e ʻvitaleʼ.

Valentina: Quanto allora il dispositivo scenico è determinante nella costruzione della triade corpo-identità-soggetto?

Sergio: A questo riguardo mi sembra centrale la trilogia di Alessandro Sciarroni Folk-S will you still love me tomorrow? (2012), Untitled_I will be there when you die (2013) e AURORA (2015). I tre spettacoli ragionano sui concetti di resistenza, sforzo e concentrazione ponendo al centro l’idea di ʻpraticaʼ, molto cara ad Alessandro Sciarroni negli ultimi anni. Pur non avendo spazio qui per approfondire la nozione di pratica, che porta con sé implicazioni di carattere filosofico e, ancor di più, antropologico-culturale, è bene precisare che Sciarroni la sceglie più per istinto e fascinazione personale, che non attraverso una ricerca teorica.36 La trilogia Will you still love me tomorrow? propone tre diversi esempi di pratica, ciascuno dei quali sembra esercitare una diversa influenza sui tre termini che stiamo analizzando: a seconda del tipo di connessione che la pratica intrattiene con l’azione di gruppo dei performer, corpo, identità e soggetto sembrano entrare in gioco sulla base di relazioni dinamiche e quasi mai del tutto predeterminate.

I sei interpreti di Folk-S sono danzatori professionisti che, durante la fase di creazione, hanno imparato un pattern di danza Schuhplattler,[37] i quattro performer di Untitled sono giocolieri di clave anch’essi professionisti, selezionati attraverso un accurato processo di casting nel mondo del circo contemporaneo e dell’arte di strada, così come i sei atleti di Aurora, scelti da squadre professioniste di goalball, uno sport paraolimpico per non vedenti.

In Folk-s, in particolare, il gruppo di sei danzatori esegue filologicamente dei passi di Schuhplattler, componendo un pattern ritmico-coreografico presentato nella prima scena in quattro ripetizioni identiche, con i danzatori bendati. Rimosse le bende i sei si scambiano uno sguardo, mostrando di non riconoscere il luogo. Dopo una pausa il pattern ricomincia e, da quel momento in poi, subirà variazioni di carattere coreografico e interpretativo. Certi segmenti di movimento vengono scomposti ed eseguiti a rallentatore, a volte un danzatore interrompe il pattern ed esegue dei solo che non rispettano il ritmo; qualcuno esce dal ʻcerchioʼ per mandare in play delle musiche alle quali gli altri reagiscono in libertà; vi sono brevi passi a due per gran parte improvvisati, etc. Il dispositivo, spiegato al pubblico oralmente subito dopo la prima presentazione del pattern, impone che la coreografia prosegua (mantenendo come elemento costante la ripetizione del pattern) fino a quando sul palco non sarà rimasto un solo performer a danzare, oppure in platea un solo spettatore a guardare. In questo modo la stessa libertà concessa ai danzatori viene estesa anche allo spettatore.

In Folk-s, dunque, la pratica (pattern coreografico, variazioni, carattere di durational performance) è dichiarata e regola le azioni in maniera evidente. Questo è vero nel momento in cui tutti gli interpreti rispettano rigidamente la regola.[38] In questa fase l’unico elemento di caratterizzazione identitaria del corpo sembra essere il costume. Mentre tutti gli altri indossano abiti casuali e comodi, che variano di replica in replica, solo un performer indossa un costume tradizionale tirolese, elemento che ne sottolinea la decontestualizzazione.[39] Tuttavia, questo non marca una reale differenza tra quel performer e gli altri, con i quali egli/ella condivide il regolamento fondamentale del dispositivo.

Si potrebbe però dire che questo tipo di dispositivo è una forma di «repertorio effimero», nell’accezione intesa da Diana Taylor. La studiosa distingue il concetto di ʻarchivioʼ –un contenitore di «materiali che si suppone di lunga durata (testi, documenti, edifici, ossa)» e che «separa la conoscenza dal conoscitore»– e «il cosiddetto ʻrepertorio effimeroʼ di pratica/conoscenza incorporata (linguaggio parlato, danza, sport, rituale)».[40] A differenza degli oggetti contenuti in un archivio, che nonostante si aprano all’interpretazione rimangono essenzialmente costanti, le azioni del repertorio effimero sono flessibili e non fissate. Ancora Taylor specifica: «Il repertorio richiede presenza: le persone partecipano alla produzione e alla riproduzione di conoscenza attraverso il loro ʻessere lìʼ, essere una parte della trasmissione». Nel caso di Folk-s sembrerebbe che la formalizzazione e la presentazione del pattern permettano ai corpi di agire insieme; ma al contempo il movimento codificato e trasmesso, richiedendo la presenza viva dei corpi, permette a questi di incarnare, insieme alla regola, anche un numero indefinito di variazioni. La ripetizione del pattern segna una struttura performativa, le variazioni arricchiscono quella struttura presentando delle frammentate evoluzioni drammaturgiche. Potremmo allora dire che, fino al momento in cui agisce collettivamente all’interno delle rigide regole del pattern coreografico, il gruppo dei performer è a tutti gli effetti un gruppo di corpi a-storici, cioè privi di identità definite. Non appena essi si concedono delle variazioni, lo spettatore accede a un piano in cui le peculiari identità dei singoli si fanno più visibili. Allora il soggetto, che inizialmente è la pratica scelta, si divide sui singoli performer, che lasciano emergere diversi gradi di specificità.

In Untitled, come dicevamo, quattro giocolieri professionisti realizzano una combinazione di figure con le clave. A volte ciascuno per sé, a volte incrociando i lanci, rispondendo agli stimoli di una piattaforma sonora creata dal vivo da un musicista a partire da tracce preregistrate e campionamenti eseguiti in tempo reale, rielaborando i suoni della scena. In questo caso gli interventi esterni alla pratica sono soprattutto i cambi di luce, che sono quasi impercettibili poiché l’attenzione è del tutto catturata dall’azione, dal sonoro e, sul finale, dalla proiezione di ombre colorate che doppiano le silhouette dei giocolieri sulla parete bianca di fondo. Come in Folk-s la pratica presentata, anche qui sradicata dal suo contesto originale, propone una trama visiva e una sonora. Il suono prodotto dalle mani che afferrano le clave diviene il tappeto sonoro elaborato dal vivo che, al contempo, è prodotto dai suoni delle clave (quindi deriva dal ritmo della scena) e detta il tempo del numero di giocoleria. Qui il corpo che agisce la pratica non può essere considerato separatamente dall’oggetto che maneggia, che diviene quasi una sorta di protesi o comunque di strumento indispensabile al dispositivo. Ancora una volta, come scriveva Dalila, le «facoltà interpretative dell’attore» si decentrano in favore delle «abilità performative», e le clave diventano «presenze drammaturgiche».

Provenendo dall’ambito circense, il toss juggling si basa su una dinamica imprescindibile: un numero che presuppone una prodezza. Nella gestione di questa destrezza Untitled apre delle cesure che fanno emergere dal corpo (e l’oggetto/protesi clava) uno strato di identità. L’arte di maneggiare oggetti con destrezza prevede la capacità di lanciare e riafferrare più cose contemporaneamente senza farle cadere. Nella giocoleria convenzionale al juggler è sempre richiesto di mascherare la caduta dell’oggetto con una doppia azione: complicità con lo spettatore, tramite un sorriso o una strizzata d’occhio, e esecuzione di una nuova prodezza. In Untitled invece i giocolieri ricevono l’indicazione di ʻfare i contiʼ con il proprio eventuale errore, del quale la possibilità si fa sempre più presente via via che le figure si fanno più complesse e i giocolieri incrociano i lanci. Gilles Deleuze scriveva: «Donde proviene l’errore se non da una falsa ripartizione degli elementi della rappresentazione, da una falsa valutazione dell’opposizione, dell’analogia, della somiglianza e dell’identità?».41

Nel momento in cui una clava cade, il corpo e la sua protesi si sdoppiano; il giocoliere reagisce all’errore rallentando il ritmo dell’azione e presentando all’occhio dello spettatore un personale e muto ragionamento su quello stesso concetto. Imbarazzo, sorriso, uno sguardo lanciato agli altri giocolieri o da loro ricevuto, sono i momenti in cui il corpo sembra riacquistare l’identità, perché l’errore ne ha spezzato l’identificazione con l’oggetto che rappresenta il centro della pratica e ha convocato lo sguardo dello spettatore in una forma di collaborazione. A ridefinire i contorni tra pratica/dispositivo e sostanza/corpo è ancora una volta il risultato della relazione tra i due, che emerge nel momento in cui la regola chiaramente espressa nei suoi fondamenti viene tradita.

Rispetto alla compartecipazione dello spettatore in Untitled c’è forse un altro elemento che marca una differenza con Folk-s: qui i performer non hanno incorporato la pratica in un processo di apprendimento collettivo, sono già professionisti formati in quella pratica. Il momento dell’errore riavvicina repentinamente performer e spettatore, il quale riporta quanto avviene all’azione di un soggetto con una propria identità, che attraverso il proprio corpo esegue un insieme di compiti aperti alla prodezza come al fallimento. Così, a una sorta di slittamento sul piano performativo ne corrisponde un altro su quello cognitivo.

Se in Untitled questo meccanismo di distanza e riavvicinamento tra performer e spettatore si innesca tramite l’errore, in Aurora sembra essere alla base dell’intero dispositivo.

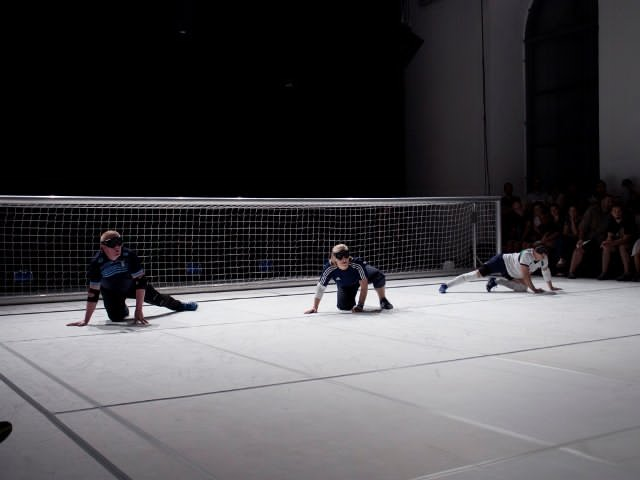

Aurora porta sul palco un match di goalball nella sua durata integrale. Per due tempi di dodici minuti, due squadre composte da tre giocatori ciascuna si affrontano indossando delle maschere oscuranti che azzerano il visus, e lanciandosi un pallone che contiene al suo interno due sonagli. Il suono prodotto dai sonagli per i giocatori rappresenta l’unico modo di localizzare la palla.[42] Due performer, che hanno seguito un apposito training, si occupano di arbitrare l’incontro, fischiando le messe in gioco, scandendo le durate e assegnando una serie di penalità in risposta a lanci non regolamentari. Lo spettacolo riproduce una partita reale, il cui risultato non è predeterminato. Sul campo pendono dall’alto dei microfoni ambientali che amplificano i suoni della partita; vi sono poi alcuni innesti di carattere drammaturgico.[43] Rispetto ai due precedenti spettacoli, la grande differenza è che –benché decontestualizzata– l’ambientazione ricreata è talmente fedele alla pratica che ne è il modello da rendere immediatamente chiari i ʻruoliʼ di giocatori (in divisa ed equipaggiati) e arbitri (anch’essi in divisa ed equipaggiati). In Aurora il dispositivo è espresso dalla logica sportiva, in cui ogni azione fisica è disciplinata da un regolamento.[44] Oltre alle sequenze di inizio, di fine e di metà tempo, che con la diffusione della musica riorganizzano la proposizione filologica del match dentro al contesto spettacolare, sono quattro i momenti che possono essere identificati come cesure in grado di scompaginare la percezione dello spettatore tra corpo, identità e soggetto, e tutti sono resi evidenti dal loro contravvenire alle regole del gioco.

1) Dal fischio di inizio fino a quello di metà tempo il piazzato luci digrada lentissimamente fino a spegnersi del tutto. Gli ultimi minuti del primo tempo, dunque, sono giocati al buio: il match non ha bisogno di interrompersi, perché gli atleti sono bendati fin dal principio, quindi non avvertono la differenza. La avverte però lo spettatore, che segue il gioco dalla prospettiva di un non vedente: il fatto che la partita prosegua è ciò che trasforma in maniera ancora più evidente l’esecuzione della pratica nell’esecuzione di una prodezza, che lo spettatore non saprebbe mai compiere. In questo modo la cecità si traduce in qualità espressiva.

2) In una dinamica di gioco che naturalmente si basa sull’osservazione del silenzio, nel secondo tempo viene diffusa una musica che cresce di volume fino a coprire del tutto il suono dei sonagli della palla, impedendone dunque l’ascolto ai giocatori e agli arbitri e rendendo così impossibile l’incontro.

3) La musica assordante viene contestata da tutti gli atleti, che mostrano segni di insofferenza, e infine interrotta da uno dei giocatori, il quale si strappa la maschera e comincia a imprecare e inveire furiosamente nella propria lingua. Emerge così il lato doloroso dell’handicap, l’identità peculiare dell’atleta paraolimpico, e lo spettatore viene costretto a considerare il proprio sguardo, percependo la propria non disabilità come un peso, come un punto di superiorità rispetto al performer, che subisce anche una penalità dagli arbitri.

4) Quando viene ripristinato il silenzio e si riprende il gioco è visibile un cambiamento nel modo con cui gli atleti comunicano tra loro: se nelle precedenti fasi si limitavano a segnali sonori non verbali, ora hanno il permesso di chiamarsi per nome, di ridere, di disturbarsi e farsi il verso a vicenda.

Quest’ultimo momento preannuncia la sequenza finale, quando, a conclusione della ʻcerimonia di chiusuraʼ, ancora di stampo rituale, i giocatori e gli arbitri si abbracciano ed escono di scena insieme. Quando la pratica è ultimata i performer tornano ad essere una sorta di gruppo di identità miste, soggetti definiti non più dalla pratica ma dall’interazione.

Le cesure che modificano il match convenzionale fungono allora da punto di accesso per l’identità dei giocatori, cambiano il loro rapporto e quello del loro ruolo rispetto a quelli degli arbitri e dello spettatore.

Dalila: Aggiungerei che queste cesure sono strettamente correlate ai corpi specifici, intesi proprio come organismi che abitano la scena. La cecità dei performer infatti, insieme alla pratica del goalball, struttura il dispositivo scenico e il suo rapporto con lo spettatore. Dal punto di vista dello spettatore, in Aurora il binomio luce/buio magnifica l’ascolto e regola le dinamiche di sapere. La drammaturgia sonora (parole, versi, rumori e suoni) conferisce volume alle informazioni visive, completa quelle riguardanti i momenti di buio e pungola la componente empatica.

Dal punto di vista dei performer, i suoni divengono l’unico dispositivo regolatore delle azioni, dei rapporti prossemici e delle relazioni con l’altro, mentre la luce cede il passo al movimento. Tornando allora alla domanda ʻquanto il dispositivo scenico è determinante nella costruzione della triade corpo-identità-soggetto?ʼ, mi sentirei di concordare con Sergio che il dispositivo scenico gioca sicuramente un ruolo importante nel tratteggiare la relazione tra corpo, identità e soggetto; ma che a loro volta le specifiche qualità fisiche di un performer hanno il potere di creare aperture, plasmare il dispositivo, rimandare ad un soggetto che si configura come un continuo processo di negoziazione tra scena, corpo e platea. La domanda infatti si potrebbe riformulare cosi: è la soggettività un’entità già data dal sistema spettacolo o una continua negoziazione tra le qualità specifiche di un attore, lo spazio in cui si muove e lo sguardo che lo accoglie? Rispondere positivamente alla prima ipotesi significherebbe per l’attore annullare qualsiasi possibilità d’intervenire nel processo di costruzione della propria identità in scena, e per lo spettatore di immaginarla.

Valentina: E in che relazione allora il corpo si pone con un soggetto, il pensiero, l’azione?

Dalila: Vorrei rispondere a questa domanda rilanciando un pensiero del filosofo Roberto Esposito:

ʻPersonaʼ e ʻimpersonaleʼ non vanno pensati come due bipolarità oppositive, come due blocchi concettuali alternativi, ma come un unico paradigma guardato da due prospettive diverse. Non esiste uno spazio impersonale esterno al lessico teologico-politico della persona, in cui siamo comunque immersi. [...] L’attenzione va puntata non tanto sui paradigmi di persona e impersonale assunti separatamente, quanto sulla dialettica che li congiunge, mettendoli in rapporto e in tensione. [...] Dobbiamo sforzarci anche di pensare le cose in rapporto alle persone, da cui pure larga parte della tradizione filosofica, teologica e giuridica tende a dividerle con assoluta nettezza […] è vero che le persone sono autonome dalle cose, ma fino a un certo punto. Perché il rapporto che lega le persone tra loro passa inevitabilmente per la loro relazione con le cose. […] Come gli oggetti sono pregni, nella loro produzione e nel loro uso, di elementi umani, così gli uomini sono a loro volta commisti di elementi artificiali ormai immessi, attraverso le nuove biotecnologie, anche all’interno dei loro corpi.[45]

Sulla scia di questo ragionamento, se pensiamo all’Orestea (1995) della Socìetas Raffaello Sanzio ritroviamo dei corpi che si fondono e si nutrono delle cose, dello spazio e delle linea di forza della scena. Anzi, in alcuni momenti, sono proprio le cose ad essere animate e ad intervenire sull’andamento della storia, mentre gli attori si ritirano in una condizione di ʻmateria inermeʼ.

Oreste trova la forza e la volontà di uccidere la madre in un braccio meccanico, una protesi artificiale esterna al ʻséʼ, ma dotata di pensiero e della capacità decisionale che mancano al matricida. I tubi che consentono a Clitennestra di aspirare l’aria sono gli stessi che Oreste utilizza per espirare ossigeno al cadavere di Agamennone, il quale nel secondo atto si tramuta in una capra scuoiata. Nel tentativo di ridestarlo Oreste si attacca al tubo cedendogli parte del proprio respiro. Soffiando dentro al tubo, Oreste letteralmente ri-anima il padre. Lo pneuma per gli antichi greci era infatti quello che la tradizione giudaico-cristiana ha poi definito ʻanimaʼ, un respiro di vita che qualifica il cadavere in essere vivente. Il tubo diviene dunque canale di vita a doppia entrata, dal mondo all’organismo nel caso di Clitennestra, da un organismo all’altro in quest’ultimo caso, collegamento tra terreno ed extra-terreno, umano e animale.

Come scrive Romeo Castellucci, l’Orestea non è: «la ricostruzione filologica del vero spirito della tragedia e neppure una risignificazione nel contemporaneo. È doppiare il tragico per trasformarlo nel fisico».[46]

Nel portare in scena questa trilogia la Socìetas riavvolge il nastro posizionandosi dalla parte di Clitennestra. In questa linea interpretativa la donna rappresenta lo stato pre-logico della natura, ossia l’elemento perturbatore dell’ordine e della misura, pericolo costante di incrinare quell’armonia che per i greci costituiva un principio etico-politico fondamentale.[47] L’Orestea della Raffaello Sanzio fa di questo pericolo il proprio principio costitutivo, lasciando parlare il ʻbiosʼ degli attori piuttosto che le loto parole, le quali diventano massa sonora agglutinata, indistinguibile dalla musica e dai rumori. Schierarsi dalla prospettiva di Clitennestra in primo luogo si traduce nella scelta di affidarne la parte a Fiorella Tommasini, un’attrice estremamente pingue. Clitennestra entra in scena prima di tutto con la voce, con una risata amplificata e terrificante. Luci stroboscopiche ne frammentano l’immagine, impedendo di collegare le parole udibili ad un volto. La Grande Signora, «colei che prende decisioni in modo famigerato»[48] manifesta l’imponenza della sua vendetta ordita contro Agamennone, della sua importanza nella visione registica, attraverso la magnificenza del proprio corpo. Incastonato sopra un parallelepipedo che ne costituisce una protuberanza, questo corpo non si muove, resta reificato in una posa statuaria che rinvia tanto alla Paolina Bonaparte del Bernini, quanto alle sculture di Fernando Botero. È un corpo a-temporale, senza storia né profondità biografica, che recide ogni legame con il vissuto di Fiorella Tommasini perché nulla conserva di lei: non scorgiamo vizi posturali, atteggiamenti personali, né tantomeno ne riconosciamo la voce. Quest’ultima è processata tecnicamente, tanto da arrivare come suono distorto, dilatato e rallentato. Le sue specifiche caratteristiche tonali e timbriche sono completamente alterate in modo metallico e virile. Il discorso di Clitennestra è restituito come massa sonora che si impasta con rumori di tuoni e di armi e con i suoi respiri magnificati. Immobile sul suo triclinio, è infatti circondata dai movimenti di un altro corpo statuario che armeggia con dei tubi per farla respirare, Egisto, il suo amante. Il corpo-figura di Clitennestra è dunque attaccato ad un supporto esterno per compiere l’atto naturale di respirare. Anche il camminare e lo spostarsi le sono negati, Clitennestra infatti non si muove liberamente nello spazio e agisce, ma è mossa. Il triclinio su cui dimora scivola sul palco autonomamente o è trascinato da Egisto. Clitennestra è dunque un corpo totalmente smontato e ricostruito, il suo peso è incastonato in un mobile, la sua voce è manipolata tecnicamente, il suo respiro è adiuvato da tubi e boccagli: nulla di ciò che un organismo possiede naturalmente è dato come tale, ma qualsiasi attività è ricreata e artificializzata. Il fatto che Clitennestra non respiri né si muova in maniera autonoma potrebbe essere letto come la configurazione di un soggetto dipendente da agenti esterni per attestarsi. Un semi-soggetto quindi, incapace di autodeterminarsi senza una relazione biunivoca con l’altro o con un fuori. E tuttavia, pur nella sua castrazione, quello che la presenza di questo corpo comunica non è un soggetto monco, ma una forza onnisciente e squamosa che si avviluppa in tutta la scena. I tubi, cosi come il parallelepipedo mobile, non si costituiscono infatti come protesi ausiliarie alla vita di questo soggetto, ma come strumenti di estensione che collegano il suo corpo al resto dello spazio, tentacoli che ne diramano il potere ben oltre la portata del suo organismo. Non c’è coincidenza tra corpo e soggetto, se non nella letteralità: la sua imponenza decisionale è tradotta in un’imponenza fisica. Se il corpo di Clitennestra è reificato, non possiamo dire che il soggetto che ne emerge sia altrettanto. La sua soggettività si impone forte, ma scissa in immagine e in suono, un suono che avvolge tutta la sala, che immerge lo spettatore tanto da inghiottirlo all’interno del suo organismo. C’è inoltre un altro corpo a questo speculare, che nel farsi portatore di verità si annulla: Cassandra. Come Clitennestra anche questo personaggio è interpretato da un’attrice pingue, Nicoletta Magalotti, ma la sua opulenza non indica una sovranità, al contrario si rovescia in materia adiposa che ʻingoiaʼ ogni possibilità di comunicazione. Se la prima si erge in un parallelepipedo, la seconda ne è contenuta. Cassandra, veggente condannata a non essere mai creduta, è l’unico personaggio dell’Orestea detentore della verità, veicolo di una parola che contraddice il mondo corrotto cui appartiene.[49] Per questo motivo la sua verbalità è negata, si risolve in lamenti, mugolii, movimenti della lingua e versi stridenti. Nel primo atto, per tutta la durata della sua presenza in scena, appare imprigionata in un cubo trasparente, tanto stretto da aderire alla sua carne.

Anche in questo caso ci troviamo di fronte ad un organismo astorico, fuori dal tempo, che ha perso ogni legame con il vissuto dell’attore e con quello del personaggio. Non ne scorgiamo il volto, non ne distinguiamo le parole, non riusciamo a delinearne una forma in quanto l’intera massa corporea è appiccicata al vetro che la contiene tanto da divenirne un tutt’uno. Se Clitennestra è l’interno di un corpo che si riversa in un fuori aperto a tal punto da inghiottire l’intera scena, il corpo di Cassandra è solo viscere che si ripiegano in loro stesse, organi che si risucchiano in atti vocali estremi. Quello che rimane di questo corpo cosi reificato è infatti solo il suono indecifrabile delle sue parole e quello affannoso del suo respiro. Se le parole non trovano corpo e definizione, nel suo insieme Cassandra diventa un ʻcorpo sonoroʼ che materializza i «rumori che la carne produce toccata dal respiro».50 Cosi come il corpo si libera della necessità di attestare una persona, la voce si libera della facoltà di significare le parole.

Anche in questo caso, inoltre, ci troviamo di fronte a una mancata aderenza tra il corpo ed il soggetto. Se infatti il corpo è imballato, totalmente ridotto allo stato di ʻcosaʼ cui viene persino negato lo spazio vitale del respirare, il soggetto invece è un agente reattivo, che si dimena, si contrae, urla per ribellarsi al destino cui è stato inchiodato. Mentre Clitennestra dall’alto del suo triclino è mossa dall’esterno, Cassandra con le sue torsioni e i suoi gesti convulsi muove dall’interno la teca in cui è incastrata. Nonostante l’impossibilità di agire questo soggetto protesta e reagisce. Le sue grida ansimanti, insieme al rumore dell’attrito prodotto dal movimento del cubo sul palco, pur generando un sentimento claustrofobico, attestano un soggetto senziente e risoluto nel tentare di sfuggire all’occlusione cui è stato condannato.

Sia nel caso di Cassandra che in quello di Clitennestra il corpo, configurandosi come dimora della parola, diviene materia autonoma che dà forma al soggetto per conflitto, gli resiste ma non lo disintegra, semmai gli si oppone per metterne a nudo le contraddizioni.

Andrea: Dalila, trovo le tue affermazioni molto stimolanti, anche per ridefinire - paradossalmente per opposizione- il nostro argomento comune a partire dalle tre produzioni di Anagoor più recenti: Lingua Imperii (2012), Virgilio Brucia (2014) e Socrate il Sopravvissuto / come le foglie (2016). Qui non abbiamo compensazioni immaginarie con il delirio, in cui le parole equivalgono a cose, in un narcisismo ʻforclusoʼ del Nome del Padre. Se per un soggetto è il simbolico che traduce il suo organismo in un corpo, spesso nella Socìetas, per una slabbratura tra i registri del simbolico e quello dell’immaginario, il corpo va in frantumi, esiste in quanto mutilazione, si pone nella sua parcellizzazione, immerso in un linguaggio sconvolto da neologismi, parole di profonda significazione o significanti cavi, fonemi allucinati. Con Anagoor, invece, il rapporto con ciò che straripa rispetto all’ordine simbolico tende piuttosto a porsi nel sublime kantiano, senza mai sottrarsi alla catena del significante che fonda il soggetto dell’inconscio. In questo trovo che si possa inserire la più recente interpretazione del corpo fornita da Anagoor, che secondo me è quella del corpo-cadavere del sacrificio rituale, del corpo dello sterminio intorno al quale elaborare un lutto: è il corpo muto delle vittime che hanno subito la violenza del linguaggio, che è diventata violenza sociale e politica. Se negli ultimi spettacoli il soggetto ʻè nel suo corpoʼ, questo accade a partire da due supreme manifestazioni di forme di possesso del corpo: il soggetto padroneggia il suo corpo perché padroneggia il linguaggio; il soggetto sente il suo corpo perché sente il suo dolore. Da Lingua Imperii in poi apprendiamo che non c’è distinzione tra il corpo animale e il corpo umano: entrambi sono accumunati dalla sopraffazione della Storia, intesa come imposizione di norme di vita (recinti animali / recinti sociali) e sfruttamento (allevamento intensivo / massificazione della cultura / incitazione al godimento) che per entrambi è spinta al macello: se gli animali esistono in quanto corpi pulsanti all’interno di un sistema produttivo, zootecnico, anti-biologico, anti-vitale, gli esseri umani assistono alla perdita del significato del loro corpo inteso come soggetto, cultura, possibilità di elevazione spirituale, ricerca del desiderio, slancio metafisico.

Francesca: In riferimento a Col Corpo Capisco, siamo di fronte a un approccio olistico in cui il corpo ha una propria modalità di ʻpensieroʼ, di produzione di senso, approccio che coincide con la signature di Adriana Borriello nel presente.

Col Corpo Capisco #1 (2015) è, come la sua prima coreografia datata 1986, un trio al femminile (nell’arco lungo trent’anni che idealmente unisce questi due poli, Borriello ha composto coreografie per organici di ogni genere, numero e grado, fino all’orchestrazione di centoventi interpreti-allievi). Le triadi di solito sono espressione di un’unica realtà, e sono dunque il mezzo per ritrovare un’unità a partire dalla diversità. Il numero tre ci stabilisce nel mondo come organismo sociale complesso. La questione dei tre corpi è centrale tanto nella visione della dinamica che Henri Poincaré elabora in relazione con la meccanica celeste, quanto nella dottrina Zen e nel teatro Nô di Zeami.[51] Quest’ultimo diceva: «Nella pratica della nostra arte, si incontrano i tre elementi: pelle, carne e ossa. Ma i tre non si trovano mai insieme».[52] Tutte queste tripartizioni mi riportano alla nostra triade. Ma come questa si articola concretamente nel discorso coreografico, che prescinde da parole e personaggi e altri strumenti?

Si manifesta innanzitutto nelle forme visive e sonore, nel timbro e nella risonanza del movimento e del suono.[53] Attraverso le pratiche su precisi stati del corpo,[54] Borriello definisce e separa idealmente un ʻcorpo ontologicoʼ, un ʻcorpo musicaleʼ e un corpo antropologicoʼ. In questa tripartizione si può rintracciare l’articolazione tra corpo in sé, identità come sedimentazione di livelli genetici, culturali, estetici e filosofici e approccio soggettivo ai molti parametri dell’esistenza. Il disegno coreografico, che muove da un’estrema semplicità, da passi ed elementi base della pratica corporea, approda a sistemi di moderata complessità, che si spezzano fino a rivelare squarci tragici, risposte di carattere ma anche crisi, incanti e incredibili trasformazioni nei corpi delle danzatrici. Qui è percepibile uno slittamento tra ʻsfereʼ che, di volta in volta, porta in primo piano le diverse componenti: in alcuni casi quelle più legate alle dinamiche prettamente fisiche e risonanti della materia, in altri quelle più espressive e connotate timbricamente, in modo da far individuare un colore del corpo, un carattere, scelto come tonalità poetica. Col Corpo Capisco #2 (2016) vede l’ingresso di un’altra danzatrice, ʻcorpo esternoʼ che, come in un tradizionale impianto rituale, dapprima è testimone-osservatore, poi giunge sulla soglia dell’azione, infine diventa protagonista di una sorta di iniziazione sublimata dalla danza. Questo soggetto, uguale e contrario nella sua veste bianca al trio in nero, si mostra come l’alterità irriducibile del contrappunto. È nella convivenza tra questi corpi sottili, tra le identità rivelate nei ruoli mutevoli e la presenza di un soggetto così inizialmente ʻfuori codiceʼ, che le antinomie tra natura e cultura, innato e acquisito, passivo e attivo, sentire e credere, diventano obsolete e acquistano valore dal loro stesso scarto, dalla loro tensione interna o dal loro raccordo. Col Corpo Capisco è un distillato visibile/udibile del pensiero coreografico di Borriello, un’ʻofficina alchemicaʼ che contiene e sintetizza i principi base del suo approccio alla corporeità danzante, alla trasmissione e alla composizione, fino a non avere più una rappresentazione ma un vissuto, un’esperienza danzata. Riconnettendo la sfera intellettuale a quella fisica ed emotiva, si chiede al danzatore e allo spettatore di entrare in un sistema di credenze, in una visione olistica per cui l’identità del soggetto è sedimentata nelle sue ossa, nelle sue articolazioni e posture. Un’adesione totale a una coscienza energetica del movimento, che è credenza in qualcosa di scientificamente provato dalla fisica più recente come dalle neuroscienze, e mi fa azzardare l’unità della triade corpo-identità-soggetto, come se si trattasse dell’insperabile triade respiro-rilassamento-percorso;[55] come il carattere ternario della condizione umana che consiste nell’essere contemporaneamente individuo, specie e società. Il vero soggetto della coreografia è il potenziamento congiunto delle autonomie individuali, delle partecipazioni comunitarie e della coscienza di appartenere all’insieme. Ciò che Jean Luc Nancy, in Essere singolare plurale, evidenzia nella categoria del ʻconʼ:

Il con costituisce una sorta di pietra d’inciampo permanente della tradizione: una categoria minore, appena una categoria, nella misura in cui l’ «essere» è stato rappresentato […] per certi versi, come solo, come a sé stante, e senza alcuna co-esistenza o co-incidenza. Così quando Husserl dichiara che: «L’essere primo in sé, che funge da fondamento di tutto quanto è oggettivo al mondo, è l’intersoggettività trascendentale, la totalità delle monadi che si riuniscono in diverse forme di comunità o di comunione» questo essere costituisce per lui, ad ogni modo, un orizzonte ultimo, sprovvisto di ogni contingenza e, a conti fatti, di ogni esteriorità dei co-esistenti.[56]

Testi citati

M. Antonaci, S. Lo Gatto (a cura di), Iperscene 3, Spoleto, Editoria&Spettacolo, 2017.

M. Bernard, De la création chorégraphique, Paris, CND, 2001.

J. Butler, Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity, London, Routledge, 1990.

C. Castellucci, R. Castellucci, C. Guidi, Epopea della Polvere. Il teatro della Socìetas Raffaello Sanzio 1992-1999, Milano, Ubulibri, 2001.

A. Cavarero, Corpo in figure, Milano, Feltrinelli, 1995.

J. Clair, Medusa. L’orrido e il sublime nell’arte, Milano, Leonardo, 1989.

A. D’Adamo (a cura di), Chiedi al tuo corpo. La ricerca di Adriana Borriello tra coreografia e pedagogia, Macerata, Ephemeria, 2017.

Id., C. Pirri, Videointervista ad Alessandro Sciarroni. Parte del progetto Words Breakers, realizzata per Drodesera 2016 – World Breakers. <https://vimeo.com/177797646>

G. Deleuze, Differenza e ripetizione, Roma, Il Mulino, 1972.

S. De Min (a cura di), Decapitare la Gorgone, Corazzano (Pisa), Titivillus, 2016.

V. Di Bernardi, Cosa può la danza, Roma, Bulzoni, 2012.

R. Esposito, ʻL’impersonale tra persone e coseʼ, Philosophy Kitchen, 5, Settembre 2016.

ʻÉtats de corpsʼ, Spirale, 242, Autunno 2012.

L. Gasparotto, ʻLa lingua di Atlante. Abbecedario del teatro di Anagoorʼ, Engramma, 130, ottobre/novembre 2015.

E. Grosz, Volatile Bodies: Toward a Corporeal Feminism, Bloomington, Indiana University Press, 1994.

D. J. Haraway, ʻA Cyborg Manifesto. Science, Technology, and Socialist-Feminism in the Late Twentieth Centuryʼ, in Simians, Cyborgs and Women. The Reinvention of Nature, London, Routledge, 1991.

J. Lacan, Il Seminario XI, I quattro concetti fondamentali della psicoanalisi, Torino, Einaudi, 2003.

Id., Il Seminario XVIII, Torino, Einaudi, 2010.

Id., Il seminario. Libro I. Gli scritti tecnici di Freud (1953-1954), Torino, Einaudi, 1978.

Id., Il seminario. Libro II. L’io nella teoria di Freud e nella tecnica della psicoanalisi 1954

1955, Torino, Einaudi, 2006.

Id., Il seminario. Libro XXIII. Il sinthomo 1975-1976, Roma, Astrolabio, 2006.

Id., Scritti, Torino, Einaudi, 1974.

H. T. Lehmann, ʻOn presenceʼ, Culture teatrali, 21, 2011.

L. Louppe, Poétique de la danse contemporaine, Bruxelles, Contredanse, 2004.

L. Mango, La scrittura scenica, Roma, Bulzoni, 2004.

J. L. Nancy, Essere singolare plurale, Torino, Einaudi, 2001.

F. Quadri, Colloquio con Tadeusz Kantor. Invenzione di un teatro diverso, Torino, Einaudi, 1984.

M. Recalcati, Jacques Lacan. Desiderio, godimento e soggettivazione, Milano, Cortina, 2012.

J.-P. Sartre, Tintoretto o il sequestrato di Venezia, Milano, il Saggiatore, 2006.

D. Taylor, The archive and the repertoire: performing cultural memory in the Americas, Durham [u.a., Duke Univ. Press, 2007.

V. Valentini, Mondi, corpi, materie, Milano, Bruno Mondadori, 2007.

1 V. Valentini, Mondi, corpi, materie. Teatri del secondo Novecento, Milano, Bruno Mondadori, 2007, 106.

2 G. Barberio Corsetti, R. Molinari (a cura di), L’attore mentale, Milano, Ubulibri, 1992, p. 27.

3 H. T. Lehmann, ʻOn Presenceʼ, Culture teatrali, 21, 2011, p. 20.

4 Cfr. F. Quadri, Colloquio con Tadeusz Kantor. Invenzione di un teatro diverso, Torino, Einaudi, 1984, p. 34.

5 L. Mango, La scrittura scenica, Roma, Bulzoni, 2004, p. 95.

6 Ivi, p. 319.

7 J. Lacan, Il seminario. Libro XXIII. Il sinthomo 1975-1976, Roma, Astrolabio, 2006, p. 146.

8 S. Derai, dalle note di regia di Rivelazione. Sette meditazioni intorno a Giorgione.

9 J. Lacan, Il seminario. Libro II. L’io nella teoria di Freud e nella tecnica della psicoanalisi 1954-1955, Torino, Einaudi, 2006, p. 199.

10 J. Lacan, Il seminario. Libro I. Gli scritti tecnici di Freud (1953-1954), Torino, Einaudi, 1978, p. 266.

11 G. Deleuze, F. Guattari, Come farsi un corpo senza organi? [1980], Roma, Castelvecchi, 1996, p. 19.

12 E. Grosz, Volatile Bodies: Toward a Corporeal Feminism, Bloomington, Indiana University Press, 1994, p. 218.

13 D. J. Haraway, ʻUn manifesto per cyborg. Scienza, tecnologia e femminismo socialista nel tardo ventesimo secoloʼ [1991], in Manifesto Cyborg. Donne, tecnologie e biopolitiche del corpo, Milano, Feltrinelli, 1995.

14 Cfr. J. Butler, Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity, London, Routledge, 1990.

15 Siamo sempre nel 2009, l’anno in cui Simone Derai firma la regia di Rivelazione: i due spettacoli sono da intendersi come le ante di una medesima pala d’altare. Tempesta riceve la segnalazione speciale Premio Scenario 2009.

16 P. Puppa, ʻIntervista sulla Bellezza e sul Maleʼ, in S. De Min (a cura di), Decapitare la Gorgone, Corazzano (Pisa), Titivillus, 2016, p. 28.

17 J. Lacan, Seminario I, Torino, Einaudi, 1978, p. 213.

18 M. Bernard, De la création chorégraphique, Paris, CND, 2001, p. 17.

19 M. Bernard, Le Corps, Paris, Encyclopédie Universitaire, 1972, curiosamente tradotto in italiano con il titolo I riti del corpo: il presente di un’illusione, Roma, Tattilo Editrice, 1974.

20 M. Bernard, De la création chorégraphique.

21 Ivi, p. 21.

22 Ivi, p. 22.

23 Ivi, p. 24.

24 Ivi, p. 12.

25 V. Di Bernardi, Cosa può la danza, Roma, Bulzoni, 2012, p. 58.

26 Cfr. L. Louppe, Poétique de la danse contemporaine, Bruxelles, Contredanse, 2004, pp. 61-81.

27 A. Borriello, appunti per il programma di sala di Col Corpo Capisco #1, per la prima nazionale al Teatro Comandini di Cesena.

28 Disegno della scena, suono e regia di Simone Derai, produzione Anagoor 2008, spettacolo finalista premio EXTRA 2008.

29 Leggiamo dalla scheda tecnica della compagnia: «Pavimento non sdrucciolevole completamente ricoperto con sabbia – meglio – o terra battuta (distribuiti per creare circa 10 cm di spessore uniforme su tutta l’area di scena). Non ghiaia: il cavallo non è ferrato, secondo la filosofia del Centro Equestre di Prato Verde. Lo spazio scenico è delimitato su tre lati da quintatura nera alla tedesca. Lo spazio scenico è delimitato sul fronte da un diaframma in gobelin trasparente […]. Sono richieste due quinte nere di dimensioni sufficienti a coprire e chiudere gli eventuali spazi liberi tra il bordo del velario e le pareti laterali. È indispensabile che il fronte sia completamente chiuso per dissuadere il cavallo dalla tentazione di fuoriuscire dalla scena. […]. È importante che durante lo spettacolo sia osservato il massimo silenzio per garantire l’incolumità dell’attrice e del cavallo».

30 «Il velo di garza che separa l’azione dal pubblico, oltre a costituire un espediente tecnico per consentire alla cavalla di non essere distratta da presenze estranee, è anche un diaframma ad un tempo materiale e simbolico, che isola la consumazione di un rito iniziatico le cui immagini, a tratti incerte, sfumate, sembrano dimostrare l’impossibilità, o forse l’illiceità, per occhio umano, come pure per le più sofisticate tecniche fotografiche, di coglierne l’essenza segreta». C. Facchinelli, *jeug-,

31 Giobbe, 39, 19.

32 Cfr. V. Valentini, 2007, cit., pp. 129-130.

33 J. Lacan, ʻLo stadio dello specchioʼ, in Id., Scritti, Torino, Einaudi, 1974, p. 88.

34 Katzelmacher / Žabar, regia di B. Lazić, prodotto dal Teatro Nazionale Serbo. Visto al Volkstheater, Vienna, Festival Serbischer November, Novembre 2015.

35 «Lazić mantiene i corpi in continuo movimento tramite azioni ripetitive». Quel ʻbodiesʼ nella versione pubblicata è stato trasformato in ʻactorsʼ. S. Lo Gatto, ʻPostcards from Vienna… In a Serbian Novemberʼ, Conflict Zones Reviews, 2/12/2015. www.conlict-zones.reviews/postcards-from-vienna-in-a-serbian-november/.

36 In un’intervista curata da Dalila e Chiara Pirri, Sciarroni spiegava il suo interesse al concetto di pratica, dicendo: «Nasce da un ricordo di quando ero piccolo. Mi ricordo che mi piaceva guardare, rimanevo abbastanza ipnotizzato da animali, piccoli insetti che magari vanno tutti nella stessa direzione, come le formiche e pensavo come fanno a sapere dove devono andare, che cosa devono fare, chi glielo ha detto. E quando vedo un gruppo di persone, oggi, che svolgono un’attività assieme, spesso all’unisono, mettendo in campo anche un’abilità o un virtuosismo, all’improvviso mi riconnetto a questo aspetto un pò universale, generale». Cfr. D. D’Amico, C. Pirri, ʻVideointervista ad Alessandro Sciarroniʼ, parte del progetto Words Breakers, realizzata per Drodesera 2016 – World Breakers.

37 Danza tradizionale bavarese e tirolese, che consiste nella percussione delle mani su parti del corpo e calzature.

38 Lo spettacolo è ancora in repertorio e sta continuando a circuitare in tutto il mondo. Dal 2012 in poi il cast è cambiato più volte e ha visto l’avvicendarsi di diversi performer, senza imporre una rilevanza del sesso di appartenenza.

39 L’intera trilogia pone, da un punto di vista concettuale, un forte accento sulla decontestualizzazione della pratica. Le tre pratiche scelte vengono deliberatamente sradicate dal loro contesto originario (manifestazione folkloristica, arte di strada e campo sportivo), per essere innestate in un ambiente performativo. Come dichiarato in molte interviste da Alessandro Sciarroni, le idee germinali di quasi tutti i suoi spettacoli derivano da fascinazioni immediate, più che dalla reale esigenza di esprimere un pensiero, un messaggio o un concetto. Per quanto riguarda Folk-s, la scelta dello Schuhplattler proviene originariamente da una fotografia di Sam Taylor-Wood che ritraeva il cantautore Rufus Wainwright in posa in costume tradizionale tirolese in un interno borghese americano. Solo in seguito, durante la fase di creazione, lo spettacolo ha visto emergere altri elementi di significato legati al ragionamento sul passaggio della tradizione e sulla memoria incorporata.

40 D. Taylor, The archive and the repertoire: performing cultural memory in the Americas, Durham, Duk Univ. Press, 2007, p. 19, corsivi originali, trad. mia.

41 G. Deleuze, Differenza e ripetizione, Roma, Il Mulino, 1972, p. 241.

42 Il goalball è uno sport paraolimpico ideato specificamente per atleti ipovedenti e non vedenti. Alle spalle di ciascuna squadra si trova una porta alta circa un metro e larga quanto il campo. La squadra in attacco lancia la palla con lo scopo di infilarla nella porta avversaria, la squadra in difesa tenta di parare il lancio sdraiandosi per terra in posizione perpendicolare alla porta. Il sistema di gioco, apparentemente semplice, è disciplinato da regole che in Aurora non vengono mai rivelate al pubblico.

43 Una sequenza iniziale, musicata dalla regia, in cui i giocatori entrano, gli arbitri tirano a sorte per scegliere il campo e la prima azione di attacco; un movimento ordinato a metà tempo, nel quale le squadre si scambiano le porzioni di campo; cambi luce programmati e un ulteriore inserto musicale che, negando ai giocatori la possibilità di udire i sonagli, genera una brusca interruzione del gioco, che poi riprende normalmente fino alla fine; un quadro musicato finale, a specchio di quello iniziale, nel quale le due squadre si stringono la mano e abbandonano la scena guidate dagli arbitri.

44 Un’analisi più approfondita di questo aspetto e di molti altri relativi al processo creativo di Aurora, è contenuta in S. Lo Gatto, ʻAurora. Diario di viaggio accanto ad Alessandro Sciarroniʼ, in M. Antonaci, S. Lo Gatto (a cura di), Iperscene 3, Spoleto, Editoria&Spettacolo, 2017. pp. 185-204.

45 R. Esposito, ʻL’impersonale tra persone e coseʼ, Philosophy Kitchen, 5, Settembre 2016, pp.13-16.

46 R. Castellucci, in C. Castellucci, R. Castellucci, C. Guidi, Epopea della Polvere. Il teatro della Societas Raffaello Sanzio 1992-1999, Milano, Ubulibri, 2001, p. 277.

47 Cfr. A. Cavarero, Corpo in figure, Milano, Feltrinelli, 1995, pp. 7-13.

48 Il nome Clitennestra è un composto di κλυτός, ʻcelebreʼ (da κλύω, ʻintendereʼ, ʻudireʼ) e di -μήστρα, masc. μήστωρ, nomen agentis da μήδομαι, con significato di ʻconsigliereʼ, ʻispiratoreʼ. Significherebbe ʻcelebre consiglieraʼ, ʻcolei che prende decisioni in modo famigeratoʼ.

49 Scrive Rome Castellucci: «L’arte deve assumere la propria condizione di corruzione, tutta la bellezza dell’arte consiste nella sua corruzione, nella sua consapevolezza di corruzione. La parola vera, nel teatro non ha senso, perché il linguaggio è sempre fuori da me, no c’è aderenza rispetto al mio corpo. È una parola armata di un sistema. La cosa che volevo evidenziare era il contrasto tra il linguaggio retorico e la concretezza e la verità del corpo di un attore» (R. Castellucci, Epopea della polvere, p. 276.

50 Ibidem.

51 Cfr. rispettivamente H. Poincaré, Geometria e caso. Scritti di matematica e fisica, a cura di C. Bartocci, Torino, Bollati Boringhieri, 1995; Dizionario della sapienza orientale, a cura di A. Schwibach, Roma, Ed. Mediterranee, 1991, p. 433; e Zeami, Shikadosho, cit. in E. Barba, N. Savarese, L’Arte Segreta dell’Attore, Lecce, Argo, 1998, pp. 66-67.

52 Zeami, La Tradition secrète du Nô, Paris, Gallimard/Unesco, 1985, p. 146.

53 Cfr. S. Frangi, ʻAndré Schaeffner, Maurice Merleau-Ponty, Demetrio Stratos. Dialogo a tre voci sul luogo della risonanzaʼ, De Musica, Anno IX, 2005, ˂http://riviste.unimi.it/index.php/demusica˃

54 Per l’ampiezza del concetto si rimanda al dossier ʻÉtats de corpsʼ, Spirale, 242, Autunno 2012, pp. 31-61, e P. Guisgand, ʻÀ propos de la notion d’état de corpsʼ, in Pratiques performatives. Body Remix, a cura di J. Feral, Montréal Rennes, Presses de l’Université du Québec / Presses universitaires de Rennes, 2012, pp. 223-239.

55 Cfr. A. Borriello in Chiedi al tuo corpo. Il percorso coreografico e pedagogico di Adriana Borriello, a cura di A. D’Adamo, Macerata, Ephemeria, 2017, [in corso di stampa].

56 J.L. Nancy, Essere singolare plurale, Torino, Einaudi, 2001, p. 104.