Quali erano le idee di Giorgio Manganelli sulle arti figurative? Se si cercassero nelle interviste le testimonianze dirette dei suoi giudizi, non si troverebbe molto. Laddove, infatti, egli fa costante riferimento alla musica,[1] le arti visive sembrano essere volutamente eluse, anche quando le domande dei giornalisti sembrerebbero stimolarlo ad affrontare il tema.

Da questo tuttavia non si deve dedurre un suo disinteresse per l’argomento: è anzi più plausibile pensare a un consapevole ‘depistaggio’ (procedimento a cui l’autore non sarebbe affatto nuovo). Se infatti, tralasciando le interviste, si ripercorre la produzione letteraria manganelliana, è possibile intuire una passione per l’arte a lungo coltivata e meditata. Negli Appunti critici del 1948-1949, il Nostro nomina Walter Pater dimostrando di conoscerlo a fondo (l’aveva incontrato nei suoi studi di anglistica, forse per tramite di Praz);[2] altrove, in reportage di viaggio e articoli su giornale, egli invoca ripetutamente l’arte a similitudine con la natura, in virtù della qualità di ‘spettacolo’ che è propria di entrambe.[3]

L’opera che tuttavia ci consegna il quadro più completo del rapporto di Manganelli con la visualità è un’altra. Nel 1986, appena un anno dopo la seconda edizione del suo provocatorio manifesto (La letteratura come menzogna, prima ed. 1967), egli riceve da Franco Maria Ricci l’incarico di ‘corrispondente d’arte’ per la rivista «FMR»: da questa commissione risulteranno trentacinque prose, riunite e pubblicate l’anno successivo con il titolo di Salons.[4] Un nome che evoca Diderot e i suoi reportage per Correspondance littéraire (1759-1781), ma ovviamente con fine decostruttivo e ironico. Infatti, laddove nei suoi Salons Diderot aveva seguito con attenzione lo sviluppo della pittura moderna, ‘battezzando’ la nuova figura del critico d’arte, la selezione di opere che Ricci sottopone alla penna di Manganelli sembra obbedire ai soli criteri dell’inattualità e della disomogeneità. Dal tessuto art nouveau alla tabacchiera di fine Settecento, dalla statua africana a Renato Guttuso, questo libro-almanacco ricorda, più che un’esposizione d’arte, una raccolta di preziosi souvenir di viaggio: un viaggio completamente immaginario, escogitato dallo scrittore in realtà immobile alla sua scrivania, e che forse vuole echeggiare (di nuovo con un forte contrasto) i viaggi in terre lontane che Manganelli realmente aveva intrapreso, nella sua lunga carriera di scrittore e di corrispondente.[5]

1. L’architettura del libro

La presenza di illustrazioni (una per ogni articolo), caso unico nella produzione manganelliana, rende possibile un’interazione serrata con il testo in prosa e, allo stesso tempo, agisce sulla configurazione complessiva del libro. Ciò che infatti differenzia Salons dalle altre raccolte di corsivi è il parallelismo strutturale fra i singoli elementi: come avveniva in Centuria (1979), una raccolta di ‘microstorie’ governate dal rispetto di uno spazio ridotto e regolato (l’autore sviluppava ciascuna entro i limiti di un foglio a macchina), anche i ‘salon’ sono vincolati da limiti spaziali e dalla presenza di un’immagine.

Un geometrismo che, tuttavia, si esprime unicamente sul piano dell’immediatezza visiva. Per quanto riguarda i contenuti, invece, Salons (di nuovo come Centuria) è tutto il contrario di un organismo: in ogni corsivo il discorso si struttura secondo una logica propria e imprevedibile, soggetta a brusche sterzate e divagazioni, che dissolvono in un baleno la tentazione di leggere i testi come effettivi pezzi di critica d’arte – rivelandone invece una costruzione spesso fine a se stessa, il cui elemento fondamentale è l’esibizione retorica. Tale organizzazione complessiva rispecchia la sensibilità ‘barocca’ spesso riferita dai critici, come categoria interpretativa, a Manganelli:[6] al lettore di Salons può venire in mente il Cannocchiale aristotelico, o la topica di Giulio Camillo (quest’ultimo, a quanto mi risulta, non è mai nominato dal Nostro; tuttavia è un autore che pare perfettamente congeniale al suo pensiero), o, ancora, le Considerazioni al Tasso di Galileo, in cui l’opera letteraria è descritta attraverso le metafore architettoniche della «Galleria regia» (per l’Orlando furioso) e della Wunderkammer (Gerusalemme liberata).[7] Peraltro, Manganelli stesso fa frequente ricorso al linguaggio della topica nelle sue opere. In Encomio del tiranno (1989, pp. 212-217) l’ambigua figura dello scrivente, il buffone di corte che nel rivolgersi al suo Tiranno ostenta tutto il potere della finzione della parola, descrive (si tratta di una sua proiezione mentale e verbale) un tempio, costituito da un «lungo corridoio» le cui innumerevoli nicchie radunano svariati oggetti secondo una programmata illogicità. Un ricorso ancora più esplicito alla topica sia ha in un’intervista (1976) a proposito dell’Adone di Marino:

La struttura dell’Adone sta in piedi […] solo nella sua totalità. È statico, una sorta di palazzo poetico: e l’architettura non si muove, è fatta di “luoghi”. La fantasia del Marino non è itinerante, ariostesca. Si tratta, al contrario, di una macchina che produce stando ferma: emblemi, simboli, allegorie, labirinti.[8]

O ancora, in un articolo su «L’Espresso» del 1969: «il magazzino retorico può contenere tutta quanta la letteratura, divisa e ordinata in modi e forme, segmentata in esempi, collocata su mentali, infiniti scaffali».[9]

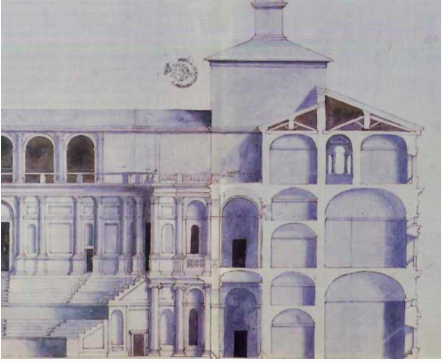

Anche in Salons Manganelli ricorre spesso alla parola chiave della topica («luogo») per denotare gli oggetti d’arte, che dunque nel loro insieme configurano uno spazio unicamente mentale. In più, nei testi dedicati a opere architettoniche si affaccia esplicitamente l’idea dell’edificio retorico. Nel brano intitolato Progetto per una architettura tirannica, il punto di partenza è il particolare di un bozzetto del Vignola per palazzo Farnese a Piacenza; suggestionato dalla sua rigorosa geometria, a cui attribuisce il carattere della «ferocia», Manganelli si domanda quali caratteristiche possa avere il suo committente, e finisce per rappresentarlo in figura di Tiranno. Il Tiranno, è noto, è figura ricorrente nell’immaginario manganelliano, e fortemente connotata in senso letterario. Egli è dotato per sua natura di un’ambivalenza che rende possibile il contemporaneo esercizio di due ruoli opposti: il committente (dello scrittore) e la sua controfigura (perché dotato della ‘plenipotenza’ della retorica). In questo brano, il tiranno è rappresentato allo stesso modo che in Encomio del tiranno, attraverso una caratterizzazione astratta e paradossale: la sua assoluta mancanza di anima, e di compromissione con il mondo, fanno sì che appartenga a un universo innaturale e lo rendono un personaggio ‘impossibile’, che può esistere solo nell’universo della retorica.

Dal punto di vista architettonico, il Tiranno è sempre un costruttore; egli ama le murature, le vuole durature e impassibili, le vuole sontuose ma soprattutto esatte; il Tiranno non deve fare i conti con gli affetti, non pare incline alle fantasie dei sentimenti; non ha nessun programma se non quello di essere se stesso. Perciò il Tiranno non è una figura odiosa quanto una figura impossibile, una invenzione della macchinosa retorica degli storici e degli oratori. (p. 123)

Anche in altri corsivi l’argomento principale è lo scrivere: in questi casi l’immagine agisce da semplice input allo sviluppo di un discorso metaletterario.

La recita di esistere (poi ripubblicato in apertura del volume del 1993 Il rumore sottile della prosa) illustra l’attività dello scrittore nei suoi aspetti non-intellettuali, come un vero e proprio ‘cerimoniale’ di gesti e azioni ripetute, a prescindere dai contenuti: l’iconografia del dipinto di Carrà I costruttori (due muratori all’opera) suggerisce a Manganelli proprio il carattere di tèchne, «consapevolezza tecnica» che pertiene al fare letteratura (in questi termini si era espresso in un’intervista dell’anno precedente, 1985).[10]

[…] sebbene non sia infondata la mia sensazione che io stia scrivendo a macchina, e a questo scopo usi una macchina da scrivere, l’accento, l’enfasi cade non già sullo scrivere ma sulla macchina: o meglio, può anche cadere sullo scrivere, purché tale gesto sia vissuto come imparentato allo zappare, sarchiare, panificare; in assoluta indifferenza a ciò che scrivo; sicché io potrei, da questo momento in poi, scrivere serie alfabetiche, ricopiare pagine del Tommaseo-Bellini, giustapporre elenchi bartoliani o aretineschi di parole eleganti oppure affatto oscene, e dal punto di vista della rappresentazione che io metto in opera, sarebbe esattamente la stessa faccenda: pura rappresentazione; […] (pp. 109-110)

I corsivi di Salons, in definitiva, sono tenuti insieme da un senso della ‘costruzione’ (per quanto sui generis) e da comuni riferimenti di tipo metaletterario. Per concludere il discorso sulla struttura del libro, occorre notare che molti dei brani hanno un impianto simile, e debolmente narrativo. Ciò che hanno in comune, nella fattispecie, è l’allusione a un principio di ‘metamorfosi’ che avviene su scala cosmica: i testi illustrano, in modi via via diversi, la tensione dell’umanità verso un assoluto, il passaggio dal disordine primordiale a un’immobilità che tuttavia è soltanto apparente, e ripetutamente intaccata dal germinare del suo opposto (questa formula narrativa è un altro degli aspetti che saldano il libro alla fucina creativa di Centuria).[11]

Si veda ad esempio la prima prosa, L’alberatura dell’alba. Con istrionica attitudine proemiale («Tutto potrebbe cominciare […]», p. 17) Manganelli fissa l’immagine di partenza dell’intero libro, descrivendo un veliero fluttuante sull’acqua con le vele gonfiate dal vento. Questa immagine genera un senso di instabilità e dispersione, al quale tenta di fare contrasto, ‘fermando’ la scena, l’attività della scrittura. Pertanto, il principio della metamorfosi è qui esercitato dallo scrittore, come riduzione della realtà molteplice a segno unico sulla carta (l’«immobilità» ineriva anche all’Adone: cfr. supra).

Supponiamo tuttavia che vi sia un momento prezioso quanto invadente, fatuo e fragile, in cui il vento voglia sostare, l’acqua farsi specchio, e il veliero rinunciare alla smania dell’itinerario. Vi sarà dunque la celebrazione di una immobilità che parrebbe incompatibile con la turbolenza. Ma non è così. La sosta del vento è pensosa e astratta, lo specchio dell’acqua è affollato di immagini impossibili, il veliero gusta le delizie ambigue della depressione. La tentata e frustrata immobilità genera una minuta smania di linee, quasi una lacrimazione degli oggetti, un lutto che pare dedicato alla sublimazione della turbolenza in cerimonia. […] La febbre inconsumabile del cielo felice si affida alla breve, labile conclusione di una carta, governata da una mano innumerevole. (pp. 19-20)

Ma è un processo condannato all’autoannullamento. La descrizione è infatti dominata dalla contraddizione: cielo e acqua ospitano insieme il pullulare infinito della natura e la sua inerzia; il segno grafico è una «conclusione’, ma «labile»; l’autore è sia uno («mano») sia molteplice («innumerevole»).

Analogo è lo sviluppo del ‘salon’ Il terrore dei fiori. I fiori, partecipi – scrive Manganelli – di un occulto senso del divino, sono sempre stati veicolo di inquietudini ancestrali, e perciò soggetti al tentativo di controllo da parte dell’uomo civilizzato attraverso la loro stilizzazione grafica. Ma il simbolo che si ottiene continua allusivamente, e angosciosamente, a ricordargli la propria preistoria di «animale eretto e instabile» (p. 79).

Passarono i secoli, i millenni, ma il rapporto con i fiori era ed è inquietante, misterioso, angoscioso, insieme frivolo e allusivo. […] La strana, inumana bellezza dei loro disegni tentò i disegnatori, i miniatori dei manoscritti. […] Come le lettere della scrittura dotta dell’amanuense, il profilo del fiore si stilizzò, si fece geometrico, nudo, essenziale, ingegnoso. […] Si disegnò il fiore in modo da sottrargli la grandiosa provvisorietà, ciò che lo rendeva appunto incomprensibile. […] La terribilità del fiore poteva ridursi a una squisita macchinazione esornativa? O era, l’ornamento, una menzogna che nascondeva la protezione sacra e invadente, il tempio disegnato da un perimetro di fiori? (pp. 80-81)

Evidenziati questi aspetti, dunque, si può provare a ripercorrere il libro per osservare come essi vengano integrati nella generale prospettiva sulle arti figurative e sulla visualità; e soprattutto per comprendere in che modo la suggestione dell’immagine influenzi la scrittura manganelliana e con essa si relazioni.

2. Ut poësis pictura

Una delle riflessioni che percorrono Salons riguarda il rapporto fra linguaggio verbale e linguaggio visivo. In relazione alla questione viene spesso introdotta nel libro la figura dell’illustratore, che compare nelle metafore come termine di confronto per lo scrittore: l’illustratore, infatti, è colui che con il ‘rappresentare’ rimanda al ‘dire’, e ciò fa di lui un analogo del ‘commentatore’. Attorno a quest’ultimo, altro personaggio tipicamente manganelliano, era stata realizzata la vertiginosa impresa di Nuovo commento (1969), in cui l’autore esplorava ogni possibilità del ruolo del chiosatore, ponendo il problema del rapporto fra scrittura e (non)significato – e mostrando, in definitiva, l’impossibilità di ogni operazione di disambiguazione. La figura dell’illustratore è senz’altro in relazione con questo ordine di problemi, ma vi aggiunge, appunto, l’interrogativo sulla natura dell’interazione testo-immagine.

In questo modo Manganelli si inserisce in una discussione di massima rilevanza nell’estetica e della semiologia del Novecento, nell’ambito della quale, ad esempio, Roland Barthes (Elementi di semiologia, 1966) aveva coniato la funzione di «ancoraggio» (del testo all’immagine). Uno dei testi di primo piano sulla questione era stata la lettura che Michel Foucault (Ceci n’est pas une pipe, 1973) aveva offerto della pittura di Magritte: ripercorrerlo può aiutare a chiarire il perimetro concettuale entro il quale anche Manganelli si muove, sicuramente anche per conoscenza diretta del saggio.[12]

Interrogandosi sull’estinzione del concetto di verosimiglianza nel pittore belga, Foucault in prima istanza analizza l’enunciato Questo non è una pipa nel suo plurivalente rapporto con la figura di cui costituisce il titolo; in un secondo momento, si sofferma a definire il principio ‘didascalico’ (a sua volta frutto della combinazione e della tensione reciproca fra due principî) che sino ad allora aveva governato rapporto fra figura e testo.

Due principî hanno dominato, credo, la pittura occidentale dal quindicesimo al ventesimo secolo. Il primo afferma la separazione tra rappresentazione plastica […] e referenza linguistica […]. Il secondo principio che ha regolato a lungo la pittura stabilisce l’equivalenza tra il fatto della somiglianza e l’affermazione di un legame rappresentativo. Basta che una figura somigli a una cosa (o a qualche altra figura) perché nel gioco della pittura si inserisca un enunciato evidente, banale, ripetuto mille volte e tuttavia quasi sempre silenzioso […]: «Ciò che vedete è questo». […][13]

Per Foucault la differenza fra i due linguaggi rendeva necessaria una subordinazione dell’uno all’altro: l’immagine poteva essere in funzione del testo, illustrandolo; oppure il testo poteva essere in funzione dell’immagine, essendo rappresentato al suo interno (ad es. sotto forma di titolo di un libro dipinto). Ciò fino all’avvento di Magritte, che nell’opera Ceci n’est pas une pipe disarticola l’intera logica abolendo qualunque corrispondenza fra la figura e l’enunciato-titolo (restituendo dunque interamente ciascun linguaggio al suo dominio):

Pittura più di ogni altra impegnata a separare scrupolosamente, crudelmente, l’elemento grafico dall’elemento plastico: se ad essi accade di trovarsi sovrapposti all’interno del quadro, come una didascalia e la sua immagine, è a condizione che l’enunciato contesti l’identità esplicita della figura e il nome che si è pronti a darle.[14]

Manganelli sembra ripercorrere queste differenti possibilità che si stabiliscono nella relazione testo-immagine, proponendo varie soluzioni, sia a livello di discussione sia su un piano ‘operativo’ (ossia nel concreto processo di ricezione delle immagini che caratterizza Salons).

L’idea di una totale incomunicabilità fra oggetto commentabile e commento, attribuita da Foucault a Magritte, è alla base di una microstoria di Centuria (n. 32): qui il punto di vista è quello di una statua in gesso, che è impossibilitata a leggere sia l’iscrizione sulla sua base, sia il titolo del libro che regge sotto il braccio.[15] Un diverso inquadramento del problema si ha invece nel salon Illustrazioni per libri inesistenti, dove si parla di Paul Delvaux (connazionale di Magritte e a lui indebitato a livello di poetica). Il punto di partenza, sebbene implicito, è l’impossibilità di decrittare il significato delle enigmatiche figure di Delvaux attraverso i titoli: la ‘soluzione’ di Manganelli consiste nel postulare una subordinazione dell’immagine al testo, etichettando i suoi dipinti come ‘commento’. Anche così egli segue una pista foucaultiana, perché questa opzione – la figura come commento di un testo – era stata inclusa da Foucault fra i possibili rapporti gerarchici che si instauravano (prima della rivoluzione operata da Magritte) fra segno e figura al momento del loro incontro.[16] Ma la formulazione manganelliana si differenzia per un dettaglio significativo: se pure il ruolo dei dipinti è assimilabile a quello delle chiose di un libro, il libro però non c’è – o al limite esiste in una forma ‘condensata’, rappresentata appunto dal titolo.

È, forse, costui un illustratore, un catalogatore di immagini che si riferiscono a un testo possibile, un libro eventuale, […]? Che rapporto c’è fra il quadro e il titolo? È, questo, un nome proprio, o una didascalia, o addirittura il testo cui il dipinto si adatta per sopravvivere? È del tutto evidente che i così detti titoli dei quadri sono parte essenziale del quadro, per cui non sarà inverosimile supporre che talora il quadro sia parte di un testo che nella sua parte esplicita è rappresentato dal titolo; anzi, il titolo, per quanto breve, è il libro, e il dipinto è una spiegazione del titolo, o piuttosto è un sogno del titolo, qualcosa che il titolo ha secreto, forse il suo sudore, la saliva, il fastoso escremento. (pp. 137-138)

In altri punti nello stesso brano, Manganelli sembra invece teorizzare una complanarità (incompatibile con l’affermazione precedente: ma la contraddittorietà è una cifra stilistica dell’autore) fra figura e parola. Stavolta viene detto che entrambe partecipano della stessa natura di puro linguaggio; perciò il pittore/illustratore è anche definito «scrittore» (p. 138) e la sua pittura un particolare genere di «letteratura». Questi argomenti vengono riproposti con riferimento all’acquarellista americano Winslow Homer, «tra illustratore e narratore di meraviglie» («ma l’illustratore allude, implicitamente cita un libro, e sappiamo che un Libro esiste, un mondo, un Eden che vuole diventare terreno umano», p. 103). Di nuovo, il problema scivola su un piano metaletterario.

Va da sé che, discutendo l’attività del pittore-scrittore, Manganelli allude prima di tutto a se stesso e al proprio singolare modo di essere ‘corrispondente d’arte’. La lettura delle immagini che egli offre nei corsivi è, in effetti, estremamente variegata. Molto raramente essi hanno una vera funzione didascalica, e spesso non c’è una corrispondenza fra le opere nominate nel brano e quelle presentate. In Dimessa favola, rovine si parla diffusamente di alcune opere di Scipione Vannutelli, ma nessuna compare come immagine; analogamente, in Illustrazioni per libri inesistenti il quadro di Delvaux su cui si sofferma il discorso (Les phases de la lune II) non è quello che il lettore può vedere (che è invece Cuore) – molti dei corsivi che si analizzeranno in seguito obbediscono a questa non-logica.

Oppure, può anche accadere che Manganelli si rimetta nella carreggiata della casistica di Foucault, impostando intorno alle immagini un discorso rispetto al quale esse agiscano alla maniera di illustrazione (stavolta non del loro stesso titolo, ma, ‘regolarmente’, del testo che le accompagna). Rientrano in questa categoria Quella calda estate del ’34 – una sorta di pagina di diario nel quale l’autore ripercorre ricordi di anni prima, e di cui il quadro (Tre donne al sole di Guttuso) richiama vagamente la sensazione – e il già citato La recita di esistere, dove il discorso sull’attività dello scrittore precede logicamente il dipinto di Carrà (che sembra costituirne una semplice appendice visiva).

Infine, in altri casi il rapporto si fa volutamente esile: la corrispondenza testo-figura viene ‘nascosta’, e i due termini sembrano inseguirsi a vicenda senza mai toccarsi. Il terrore dei fiori – per cui cfr. supra – è corredato da un’opera che (oltre a non essere mai menzionata) apparentemente ha ben poco a che vedere con l’escursione storico-antropologica sul significato dei fiori. Questo perché il Miracolo di Santa Zita di Valerio Castello è ridotta al solo particolare della testa e del busto: i fiori che porta in grembo, che nell’iconografia della santa simboleggiano l’avvenuto miracolo, sono tagliati fuori.

La discussione novecentesca sui possibili rapporti fra enunciato e figura sembra dunque essere stata ben ‘digerita’ nelle pagine di Salons. Tuttavia, in generale nella poetica manganelliana la preoccupazione filosofica rimane sempre in secondo piano rispetto all’affermazione del valore retorico del discorso. Dell’enigma posto al lettore non interessa davvero la soluzione: quasi sempre, infatti, l’argomentazione si avviluppa su se stessa e finisce per perdersi nell’infinito diramarsi delle variazioni retoriche. Il passo citato da Illustrazioni per libri inesistenti chiarisce bene il meccanismo paralogico prediletto dall’autore, e viceversa l’importanza accordata al virtuosismo verbale (qui esercitato nelle proposizioni interrogative e disgiuntive). Il confronto semiotico, insomma, viene risolto in ultima analisi sul piano retorico.

3. Manganelli ‘critico d’arte’

Del modus operandi manganelliano intorno alle immagini si proverà ora a fornire qualche esempio più circostanziato. Nel corsivo dall’ossimorico titolo Una nube di luce, il punto di partenza è un particolare della Pala Bargellini di Ludovico Carracci. Di fatto, Manganelli imposta un discorso pseudostorico sullo sviluppo della pittura emiliana, partendo dalla generazione che precede il Correggio.

All’inizio del Cinquecento, una nube di luce investì la pianura emiliana, e invase di ori abbaglianti la grazia di una città minuscola e già sontuosa, forse regale: Parma. Una luminosa sintassi catturò lo spazio, aprì prospettive di cielo, disegnò itinerari d’aria: Correggio. […] (p. 141)

L’incipit ha toni favolistici, e l’interpretazione di quest’epoca pittorica ha in effetti i caratteri del mito fondativo – una mitografia, ovviamente, del tutto particolare. Infatti, lo Zeitgeist («spirito») della pittura emiliana che Manganelli identifica, e che continua a manifestarsi nell’avvicendarsi delle generazioni, è il colore:

Quegli inizi parmensi destano gran stupore nella storia della pittura d’Europa, una grande e sonante fastosità, una sottile, insidiosa musicalità da solista. Quelle immagini sembrano tuttora coprire uno spazio vastissimo di quel che si tenta di chiamare pittura: occupazione lineare e coloristica del mondo; qualcosa di guerresco, qualcosa di epidemico. La padana Emilia venne forse contaminata, squisitamente inquinata da quella furiosa discoperta dei colori? […] Si sa, è il tempo emiliano dell’Ariosto; dunque un momento in cui dalle vene di quella terra pingue e dolce escono immagini sontuose, icone alacri di dèi, sventolano grandi manti di santi: tutto sa di reggia, di nobili edifici, di fantasia potente e sapiente. (p. 142)

Nel descrivere la pittura emiliana Manganelli sembra riprodurne le caratteristiche nella sua prosa. La sontuosità di questa maniera è rispecchiata nell’aggettivazione generosa e nell’esibita musicalità (l’allitterazione di s e t: «sottile, insidiosa musicalità da solista», le assonanze: «icone alacri», «grandi manti di santi», «potente e sapiente»).

Inoltre, l’articolazione paratattica e il parallelismo dei complementi (l’«estensione orizzontale» della scrittura osservata da Mariarosa Bricchi)[17] traspongono in parole il dispiegarsi del colore. Faccio anche notare che viene individuato un parallelismo fra pittura e letteratura, gerarchizzato a favore della seconda: Ariosto e Tasso vengono nominati come oggetti di imitazione da parte della pittura (una scena di martirio dello Scarsellino è «una fola forse già tassesca, decorata e virtuosa»), con un ribaltamento della prospettiva cinquecentesca dell’ut pictura poësis, che di questo stesso rapporto di imitazione li voleva soggetti.

Tuttavia, un germe di incongruenza sembra introdursi nella smagliante partitura verbale: ed ecco che all’Ariosto si allude come a un autore religioso; colpiscono inoltre l’ossimoro (di nuovo accompagnato dall’allitterazione) «squisitamente inquinato», e il ricorso a un lessico dell’aggressività: «occupazione», «guerresco», «epidemico», «furiosa». In questo modo si attribuisce al colore un principio disarmonico, ‘infernale’ (Dosso Dossi è colui che «sperimenta la difficile grazia del dialogo con gli inferi»). In virtù della somiglianza colore-retorica (i colores rhetorici della metafora classica), è trasferita alla pittura quella funzione che Manganelli, continuamente e ossessivamente in tutta la sua produzione, riferisce alla parola: una strada per l’inferno, che fa cadere le illusioni e porta a galla il caos.

Nella seconda parte del salon si giunge a parlare dei Carracci, con i quali si inaugura una nuova stagione pittorica, caratterizzata dall’introduzione dei temi quotidiani accanto a quelli sacri, ma che conserva ancora la furia infernale dello «spirito» emiliano («acredine delle forme quotidiane»; «litigiosa felicità», p. 143). I due dipinti nominati – la Giuditta di Agostino e la Trasfigurazione di Ludovico – non corredano il testo, tuttavia Manganelli ne parla come se questi fossero effettivamente sotto i suoi occhi, con un ricorso costante alla deissi («Ecco», «questa»), e viceversa non spende una parola sulla pala Bargellini che invece è presente. Di nuovo, un commento a un oggetto inesistente; si riafferma il predominio della retorica che traccia arbitrariamente il perimetro del dicibile; nel testo, significativa è anche l’interpretazione della Giuditta come «teatrale» e «recita letteraria» (qui probabilmente agisce la memoria di Shakespeare, costante punto di riferimento per Manganelli).

Ma soprattutto, dei dipinti Manganelli evidenzia la qualità ‘materica’, insistendo su «carne» e corradicali («carnefice», «carnale») e disconoscendo qualunque valore simbolico della raffigurazione. I colori stessi, a suo giudizio, contribuiscono addirittura a soffocare la dimensione trascendente:

Ecco la Giuditta di Agostino Carracci; una sagoma sontuosa, un vestito di sartoria cortigiana, bella pettinatura, […] Grande mito pittorico, questa decapitazione sontuosa di Oloferne, volta a volta orrorosa, teatrale sempre, […]. Ma quel che vorrei ammirare è la qualità indigena di questa recita letteraria, la concretezza carnale, la fierezza d’addobbo di questa donna, domina, donnesca carnefice che nella mano salda duramente stringe la carne in forma di volto, un volto che lei appunto ha giustiziato. E il rosso e il blu della trasfigurazione di Ludovico sono assolutamente rosso e blu, non sono colori mistici, ma al contrario il tema sacro è abbracciato e tenuto fermo dalle dure mani degli splendidi colori; […] (pp. 143-144)

La lettura manganelliana di queste opere è dunque orientata a ricondurre le forme dell’arte entro lo spettro concettuale della teologia negativa: il mito del colore è un mito del nulla (il titolo, ricordo, è: Una nube di luce); la luce non è quella che, neoplatonicamente, dischiude la contemplazione del cosmo, ma permette viceversa il dialogo con gli inferi (anche in Tutti gli errori troviamo un «lume notturno […] e tuttavia sottrattosi o sottratto all’impero della notte, ma di notte intriso, dalla notte giustificato, alla notte sacro»).[18]

La riflessione sul colore prosegue in Uomini notturni, celesti attese, l’ultimo dei corsivi. Anziché sull’opera proposta, un dettaglio del Polittico di Fisciano di Andrea Sabatini, il discorso manganelliano si dipana attorno a un’altra opera dello stesso autore (San Benedetto dà la regola a Mauro e Placido), eludendo anche stavolta la tentazione della didascalia. Probabilmente, questa transizione di immagini è indotta da una suggestione cromatica: il San Benedetto, in cui predomina l’uso del nero (nelle vesti dei monaci), risulta per Manganelli più adeguato per attribuire a Sabatini una ‘poetica della morte’, realizzata stavolta (a differenza che negli emiliani) tramite il non-colore. Anche l’oro tuttavia ha implicazioni mortuarie e converge singolarmente con l’ombra: ‘nube di luce’, appunto. Si veda l’ultima parte del passo citato (cfr. infra), dove Manganelli adotta di nuovo una prosa imitativa, con predominanza di ‘u’ e delle fricative, per descrivere l’oro spento e opaco di Sabatini (è forse qui l’unico ricordo del Polittico di Fisciano, il cui fondo è interamente dorato).

[…] i suoi occhi che avevano studiato le meraviglie astruse e demoniche di un Perugino, e gli insidiosi equilibri di un Raffaello, erano capaci di vedere meraviglie, grandezze e ardue sottigliezze. A san Benedetto dedicò più opere, come volevano i committenti; certamente, ma come non cogliere la passione per il nero che governa i quadri benedettini? Ecco san Benedetto che dà la regola; una nera presenza si espande al centro di una didascalica grazia di colori; […] Grandi colori colloca la mano vecchia ed esperta di Andrea Sabatini, muove ori spenti, decrepiti, lucentezze soffocate, corruschi, effusi bagliori; non v’è dubbio che il pittore stia disegnando un teatro di morte, l’immagine di un nobile, fastoso periglio.

C’è certamente in tutto ciò una sfida al trascendente: si abbatte il significato dell’iconografia sacra, con uno spirito demistificatorio che, nel corsivo, colpisce anche Perugino e Raffaello (maestri di Sabatini), anch’essi trasformati in complici dell’universo del negativo.

Insieme alla visualità e alla retorica, Manganelli raduna sotto una comune insegna del negativo anche il ‘corpo’. Alla corporeità egli accenna parlando della qualità ‘materica’ dei colori dei Carracci (cfr. supra), ma soprattutto in un’originale lettura del Grido di Edvard Munch, che prende spunto anche da alcune annotazioni del pittore stesso. Secondo Manganelli, Munch approdava all’espressione dell’angoscia non con l’iconografia, ma attraverso la degradazione atmosferica – sfregi, buchi, tracce animali – a cui sottoponeva le sue opere esponendole alle intemperie. Scrive: «[…] la sua drammaticità non sta dove viene ostentata, ma altrove» (I conigli dell’angoscia, p. 55), ossia nel supporto materiale, nel corpo in sé come tormentato veicolo di sofferenza.

Il tema del corpo è naturalmente affrontato anche dove si parla di scultura, ad esempio nel corsivo Il corpo danzato. Qui torna anche il Leitmotiv metamorfico che, abbiamo visto, affiora ripetutamente in Salons: realizzare una statua significa tentare, con esiti fallimentari, un processo di sublimazione del corpo ‘imperfetto’ in una statica astrazione.

Il corpo che danza assume la consistenza e la coerenza del ritmo danzato; il corpo che danza, il corpo carnale e infermo, acquista nella scansione dei passi e dei gesti una durezza, una indifferenza, una sconcertante eternità; ma occorre che a eseguire quei gesti trasmutanti, a sperimentare quella metamorfosi che allude a una morte dell’angoscia, occorre, dico, che sia appunto il corpo perituro, impreciso, labile. […] Ma se la danza ci si offre nella durezza artificiale della statua, se la sua consistenza non nasce da un mutamento cerimoniale, se insomma prima della mimesi della danza dovrà eseguirsi la mimesi del corpo, della carne, se ciò che è compatto dovrà imitare la trasformazione in compatto di ciò che è fragile e povero, allora assisteremo a una sorta di sosta intransitabile nel moto della danza, e soprattutto ci sarà dato di cogliere la metamorfosi nel suo momento più indifeso, vedremo la carne che fatica a trovare in primo luogo la propria povertà, e che fallisce, inevitabilmente fallisce nel tentativo di conseguire la compattezza del cristallo. (pp. 113-114)

Anche in questo caso il gioco della retorica assorbe, e contemporaneamente dissolve, il carattere della permanenza che nell’immaginario classico (e comune) si lega alla statua. Si parte da un’affermazione apparentemente paradossale: l’esercizio della danza – dunque, di un’arte fondata sul tempo – è un modo per eternizzare, ‘arrestare’ il corpo. In realtà Manganelli ha in mente una valenza rituale («cerimoniale») della danza, che eternizza in quanto avvicina il danzatore al trascendente (e, per il solito principio di contraddizione, il trascendente è «sconcertante» ma allo stesso tempo coincide con una «morte dell’angoscia»). Allo stesso tempo, la tecnica scultorea approssima il trascendente per la via opposta, avendo come obiettivo la stasi assoluta. Pertanto, se i due processi si intersecano – scrive Manganelli in una seriazione di proposizioni ipotetiche – la scultura arresta il processo dell’eternizzazione; dunque la spinta verso il divino si annulla, e ciò che rimane è semplicemente il corpo. È a questo punto che viene presa in considerazione l’opera presentata come illustrazione, la Ballerina di quattordici anni di Degas, che per Manganelli manifesta nella postura (protesa verso l’alto) tutta la drammaticità del processo e l’ambiguità di una condizione di sospensione, fra il conforto della semplice corporeità e la tensione all’assoluto.

Le danzatrici di Degas […] si candidano alla metamorfosi in una sorta di patetica malafede, esibendo corpi che sono non solo segnati dalla sgraziata grazia del quotidiano, non solo dalla morbidezza dell’esistere, ma da qualcosa che allude al gioco del desiderio, quel desiderio di essere corpo, di permeare nella condizione della carne, che pare incompatibile con la trasformazione della danza. (p. 114)

La prosa ruota allusivamente attorno al concetto di peccato («carne», «salvezza», «eterno»), sebbene paradossalmente sia la stessa eternità a costituire una «tentazione» – in un’altra esposizione della contraddittoria teologia manganelliana. Si può anche pensare a una distorsione del neoplatonismo michelangiolesco: laddove Michelangelo tentava, individualmente, l’avvicinamento al trascendente tramite l’energia liberata nella tensione del non-finito, lo scultore manganelliano (che invece si incarica di rappresentare di un’angoscia collettiva) ambisce viceversa a placare ogni tensione nella stasi (che tuttavia è di fatto irraggiungibile).

Tra gli spunti critici di Salons troviamo anche occasionali prese di posizione su tecniche e movimenti artistici. Anche in questo caso i riferimenti sono facilmente spiegabili entro le coordinate del pensiero letterario manganelliano. L’influenza dell’arte africana sul Novecento europeo è interpretata (in Geometria dell’esorcismo) come passaggio dalla caotica, dionisiaca informità primordiale a una civiltà apparentemente placata, ma in realtà inquieta per la memoria inconscia della propria origine, che rimane affascinata da tutto ciò che possa rivelare la dimensione ‘infera’ della propria vera natura.

L’arte africana penetra in Europa, a questa si propone come esemplare quando la stessa parola «arte» si deforma, si distorce come un metallo corroso, e infine non significa più nulla. In quel momento, una statua congolese, una maschera del Benin indicano nitidamente come la parola «arte» sia in realtà un eufemismo sociale, inteso a tenere a bada i demoni senza i quali non ci sarebbero forme; perché le forme vestono inafferrabili venti ctonii, danno volti a ululati mentali, saldano le allucinazioni, le tentazioni della demenza. (p. 126)

Il Futurismo (L’anima elettrica) invece colpisce l’attenzione di Manganelli per la contraddizione che instaura fra la rigidità nell’imposizione delle sue regole e il carattere delle regole stesse, anarchico e assurdo: questa incongruenza (egli scrive) spinge il movimento ai margini dell’attenzione critica e accademica, e viceversa rende possibile l’apprezzamento da parte di un autore che fa del principio di contraddizione la propria bandiera.

Dunque: è importante essere risibili, assurdi, infantili. Assurdo: i futuristi erano consapevoli, forse disordinatamente […], che occorreva insufflare una intensa assurdità in tutto ciò che si scriveva, si dipingeva, si progettava. […] L’infantile predilezione futurista per l’elettricità, per la velocità, era tutta allegorica. (p. 92)

La fotografia – di cui discute a proposito di Cecil Beaton, noto illustratore di moda – intercetta invece l’inclinazione di Manganelli per un tipo di poetica, sia figurativa sia letteraria, che si esaurisca nella sola dimensione della ‘superficie’. Il principio della bidimensionalità, al quale egli stesso obbedisce con le proprie scelte stilistiche (a partire dal piano sintattico, che, come si è visto, privilegia nettamente l’estensione orizzontale), è da lui ricondotto, nel suo essere pura proiezione mentale senza riscontri esistenti, entro il perimetro dell’infernalità che appartiene all’arte. Il simbolo da lui prediletto per descrivere questo tipo di poetica è quello dello specchio, utilizzato anche per Alice di Lewis Carroll[19] o, poco prima di Salons (1985), sulla grafica di Aubrey Beardsley.[20]

[…] il corpo che la mano visiva di Beaton porta alla luce, è ostinatamente trattenuto al di qua dell’esistenza, è una mera epidermide lussuosa […]. E anzi, perché non dichiarare che appunto tutto ciò che appare nelle immagini di Beaton […] è fatto della immateria di cui son fatte le figure raffigurate nello specchio? (p. 88)

La critica d’arte manganelliana, insomma, si muove attorno a oggetti inafferrabili, fatti di una materia instabile per i quali l’unica soluzione consiste nell’attirarli attraverso il linguaggio sulla stessa superficie su cui si muove il linguaggio stesso, facendo tutt’uno con esso. In questo modo si rinuncia a ogni intenzione didascalica, si appiattisce qualunque velleità storiografica in una fluttuante sincronia. Dietro il diderottiano nome di Salons e l’impianto apparentemente severo si dischiude una raison anti-illuministica; siamo alla riduzione di tutto il possibile ad un assoluto che è contraddizione e assurdità.

1 L. Ripa di Meana, ‘Nel paese di Manganelli’ (1981), in G. Manganelli, La penombra mentale. Interviste e conversazioni 1965-1990, a cura di R. Deidier, Roma, Editori Riuniti, 2001, p. 84.

2 G. Manganelli, ‘Appunti critici 1948-1949’, a cura di F. Francucci, Autografo, 45, 2011, pp. 155-187: 157.

3 A. Cortellessa, ‘L’amore col telescopio’, Autografo, 45, 2011, pp. 82-83.

4 La prima edizione è G. Manganelli, Salons, Milano, FMR (collana «Morgana»), 1987. Cito i passi dall’edizione di riferimento: G. Manganelli, Salons, Milano, Adelphi, 2000. (© 2000 Adelphi Edizioni S.p.A. Milano).

5 P. Citati, ‘Manganelli, la pentola e le streghe’, La Repubblica, 22 marzo 1989.

6 Sul barocco manganelliano cfr. C. Spila, ‘Un “destino baroccamente alluso in cifra”: scritture e strutture del libro in Giorgio Manganelli’, Sincronie, 15, 2004, pp. 113-120.

7 Considerazioni al Tasso di Galileo Galilei e Discorso di Giuseppe Iseo sopra il poema di M. Torquato Tasso per dimostrazione di alcuni luoghi in diversi autori in lui felicemente emulati. In Roma, nella Stamperia Pagliarini, MDCCXCIII, p. 7.

8 L. Lilli, Cavalier Marino, ritorniamo al tuo Adone (1976), in G. Manganelli, La penombra mentale, p. 36.

9 G. Manganelli, Una medicina contro il genio, in Id., Il rumore sottile della prosa, a cura di P. Italia, Milano, Adelphi, 1994, p. 69.

10 S. Petrignani, Saggi tempestosi (1985), G. Manganelli, La penombra mentale, p. 158.

11 Cfr. S. Tomassini, Giorgio Manganelli (1922-1990), in Encyclopedia of Italian Literary Studies, a cura di G. Marrone, New-York-London, Routledge, 2007, 2 voll., II, p. 1123.

12 Sulla conoscenza di Foucault da parte di Manganelli, cfr. M. Di Gesù, Giorgio Manganelli scrittore postmoderno (e politico), in Id., La tradizione del postmoderno, Milano, Franco Angeli, 2003, pp. 65-87.

13 M. Foucault, Klee, Kandinskij, Magritte, in Id., Questo non è una pipa, trad. R. Rossi, Milano, SE, 1988, pp. 42-46.

14 Ivi, p. 46.

15 Cfr. G. Menechella, Il felice vanverare: ironia e parodia nell’opera narrativa di Giorgio Manganelli, Ravenna, Longo editore, 2002, p. 221.

16 M. Foucault, Klee, Kandinskij, Magritte, cit., p. 43.

17 M. Bricchi, ‘Note sulla sintassi di Nuovo commento’, Autografo, 45, 2011, p. 103.

18 G. Manganelli, Sistema, in Tutti gli errori, Milano, Rizzoli, 1986, p. 95.

19 S. Giovanardi, Cento brevi romanzi fiume (1979), in G. Manganelli, La penombra mentale, pp. 106-113: 112.

20 A. Debenedetti, Arriva un dandy in galleria (1985), in G. Manganelli, La penombra mentale, pp. 335-339: 338.