Che Dante, Petrarca e Boccaccio siano stati architetti narrativi ritengo sia ormai fuori discussione. Tutte e tre sono stati in grado di creare grandi opere dalla struttura simmetrica e perfetta. Ciascuno a suo modo ha messo in atto una serie di strategie per dare vita a un’opera compiuta che rispondesse alle esigenze estetico-letterarie del proprio tempo.

Inutile dire che per quanto concerne la Divina Commedia è stato ampiamento dimostrato come Dante sia stato un perito architetto. Recentemente Roberto Antonelli (2011) ha ripreso la questione posta da Harald Weinrich (1994) su Dante come scrittore cosciente dell’organizzazione del proprio capolavoro; in altri termini, ci si è interrogati se le tappe del viaggio e i personaggi incontrati rientrino in un disegno macrostrutturale specifico. Indubbiamente la risposta è positiva e al saggio di Antonelli rimando per circostanziate dimostrazioni. Ciò che mi preme considerare è proprio la struttura della Commedia poiché essa è fondamentale per la lettura del V canto, nonché per la sua traduzione visuale.

In un saggio edito in Letture classensi Antonio Pioletti (2000) metteva in luce come il viaggio dantesco avesse una forte connotazione strutturante e come fosse funzionale agli incontri del poeta nel corso del suo itinerario. Lo stesso Michelangelo Picone (1988, p. 20), a proposito dei diversi tipi di cornice narrativa, includeva nel terzo tipo – racconti in itinere – proprio la Commedia, mettendo così in luce la fondante funzione della struttura viatorica. Se, quindi, il viaggio incornicia tutta l’opera, diventando il momento in cui si condensano i commenti di Dante e di chi l’accompagna, nonché l’incontro con le varie anime (livello 1), il momento successivo è costituito dalla narrazione di queste (livello 2) che raccontano una storia che si presenta, come osserva Pioletti (2000, p. 177), con «nessi interni causali e temporali, dotata quindi di una sua autonomia e caratterizzata da una durata breve». In taluni casi, ben documentati da Pioletti (2000, pp. 179-187), le storie narrate possono altresì fungere da cornici seconde (livello 3), cioè «come testi inclusi e includenti, in vario modo, altri microtesti» (Pioletti 2000, p. 179).

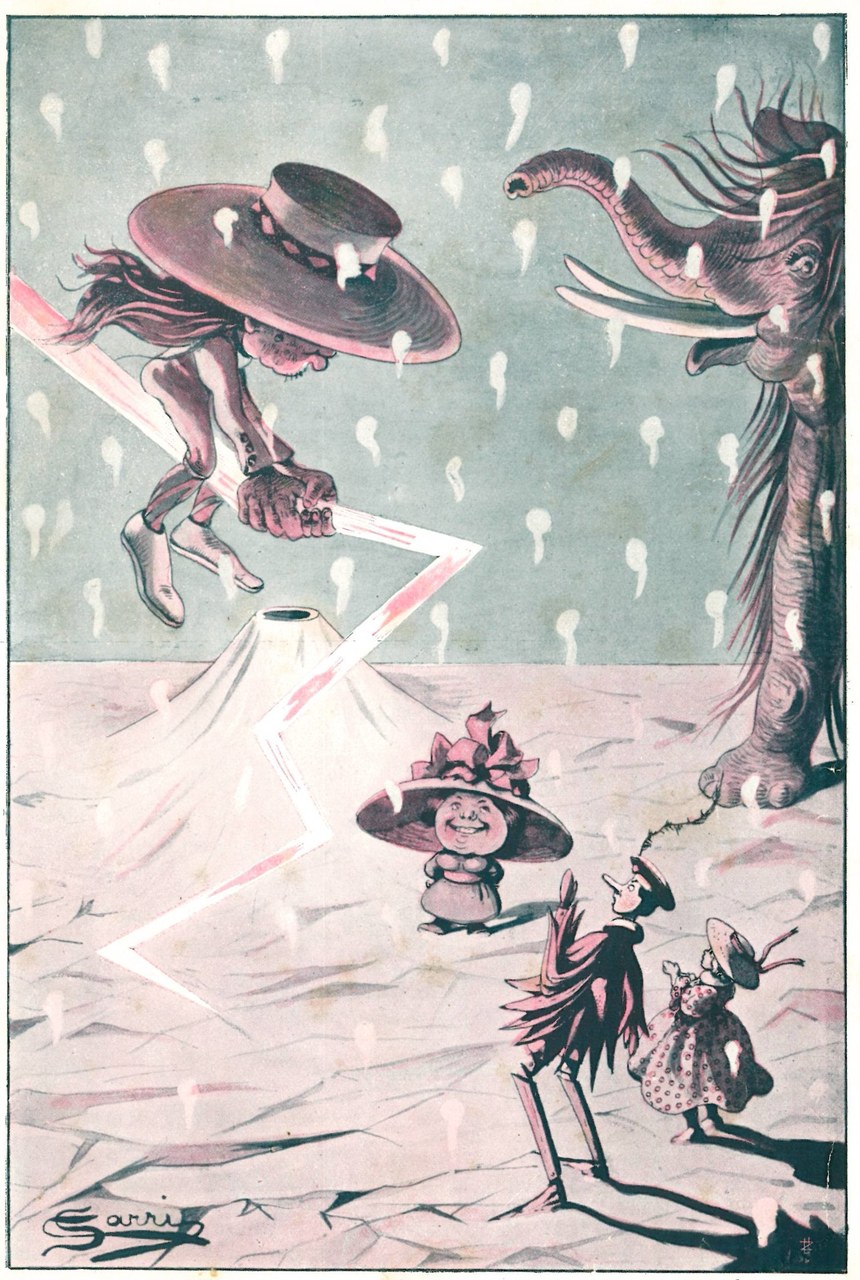

![Fig. 6. Corrado Sarri, Pinocchio ed i personaggi del Libro, in Carlo Collodi, Le avventure di Pinocchio. Storia di un burattino, Sancasciano Val di Pesa (Firenze), Società Editrice Toscana, [1923]](http://www.arabeschi.it/uploads/Nx200xNecchi_Pinocchio_Catani_Fig_6.jpg.pagespeed.ic.WrkGbrphAw.jpg)