Se è vero, come è stato più volte affermato, che le grandi rivoluzioni artistiche degli ultimi cento anni sono state fatte dai poeti, più che dai pittori o dagli scultori, non deve nemmeno meravigliare che sia stato l’oggetto libro, con il suo carico di senso e di storia, a spalancare le porte a quei linguaggi concettuali (niente a che vedere con l’Arte Concettuale) che hanno in pratica trasformato il paesaggio dell’arte e della cultura in tutto l’Occidente.

Furono i poeti, infatti, e ben prima che altri si incamminassero sulla stessa strada, a chiedere al libro tradizionale più energia di quanto esso potesse dare, cancellandolo, bruciandolo, macellandolo, cucinandolo in tutti i modi possibili e immaginabili.

Così Emilio Isgrò, nel suo intervento al convegno Il libro d’artista in Italia dal 1960 ad oggi (Biblioteca civica d’arte Luigi Poletti, Modena, 13 aprile 2000)[1]

descrive la rivoluzione copernicana che interessa il libro dalle avanguardie storiche sino a tutto il Novecento, e che ne modifica profondamente la struttura, la funzione, la diffusione, ma soprattutto – come denuncia la locuzione prescelta da Isgrò, librodartista – unisce senza soluzione di continuità il versante linguistico a quello più propriamente artistico, dando luogo ad un oggetto ‘ibrido’ nel quale i diversi codici interagiscono tra loro.

Nella seconda metà del secolo, dagli anni Sessanta in poi, in Italia si hanno numerosi esperimenti del genere che spesso sconfinano in imprese editoriali-artistiche ai margini del mercato, anzi in aperta contestazione con i canali ufficiali del prodotto artistico (l’editoria e le gallerie), e che vanno a delineare un’ampia zona di ‘esoeditoria’ nella quale convergono esperienze di vario genere, riconducibili all’ampia galassia della poesia verbovisiva, e dell’arte concettuale.[2] Il primo appuntamento italiano di livello internazionale dedicato a questo particolare tipo di ‘pubblicazioni’ è la sezione Il libro come luogo di ricerca, curata all’interno della XXXVI Biennale di Venezia da Renato Barilli e Daniela Palazzoli, con opere relative al biennio ’60-’70 di artisti «che hanno instaurato un rapporto nuovo con il libro»,[3] tra cui Vincenzo Agnetti, Robert Kosuth, Giulio Paolini, Franco Vaccari, Vincenzo Accame, Nanni Balestrini, William Burroughs, Sebastiano Vassalli, Cesare Zavattini, e lo stesso Isgrò. Nel medesimo anno Daniela Palazzoli inaugura nel mese di giugno, nello spazio L’uomo e l’arte di Milano, la mostra I denti del drago – le trasformazioni del libro nell’era di Gutenberg, che da Mallarmé in poi individua una linea di sperimentazione sulla forma libro, con esperienze che mescolano pagine d’artista, poesia visiva, libri e libri-oggetto. La partecipazione di Isgrò a entrambe le mostre con un’opera ‘concettuale’ (e si usa il termine con tutte le cautele del caso) come l’Enciclopedia Treccani, esposta per la prima volta nel 1970 presso la Galleria di Arturo Schwarz, rivela soltanto uno dei plurimi aspetti della sperimentazione sul libro portata avanti dal poeta-artista, che, in un lasso di tempo abbastanza ristretto, si muove contemporaneamente sia sul versante strettamente letterario – ad esempio con la raccolta di poesie lineari L’età della ginnastica[4] – che sul versante più radicale della negazione della parola e del libro, con le celebri cancellature.[5] E però i due aspetti non sono tra loro contrapposti, ma in rapporto dialettico all’interno di un percorso che ha al suo centro l’indagine della parola e delle sue potenzialità di significazione in rapporto al mondo, attraverso una ricerca artistico-letteraria serrata che comprende sia la momentanea ‘copertura’ della parola – come un ‘seme’[6] in attesa di germogliare – sia la libera combinazione in strutture poetiche e narrative nuove. Così il libro diviene di volta in volta ‘supporto’ tradizionale per ardite sperimentazioni linguistico-letterarie, e oggetto estetico, esposto in galleria alla stregua di un prodotto artistico, come il quadro, l’installazione, la scultura.

Questo tipo di ricerca rientra appieno nel clima composito della neoavanguardia, intesa nella sua accezione più ampia e non riconducibile alla sola attività del Gruppo 63, bensì a tutto quel complesso di esperienze (poesia visiva, poesia concreta, poesia simbiotica, nuova scrittura)[7] che riattivano il dibattito e le modalità proprie dell’avanguardia nel secondo Novecento, quali il rapporto dell’artista nei confronti della società, l’ibridazione e la contaminazione tra generi diversi, la relazione del prodotto artistico con il mercato, l’antagonismo verso la cultura di massa e la società di cui è espressione, vale a dire, in buona sostanza, tutto ciò che riguarda il rapporto dell’artista con l’Istituzione Arte, secondo la nota definizione di Peter Bürger.[8]

L’opera di Isgrò, nelle sue diverse sfaccettature, propone infatti una costante riflessione di tipo etico sulla funzione dell’artista all’interno della comunità sociale e sul linguaggio in rapporto ai moduli stilistici e retorici che sono espressione di un determinato tipo di società e di organizzazione economico-politica. La sua produzione artistico-letteraria presuppone una concezione dell’attività artistica che non è confinata unicamente all’ambito estetico, ma che, viceversa, implica «la possibilità di perseguire […] un’idea dell’arte come funzione non secondaria di un più ampio discorso che non riguarda solo l’arte»,[9] con una conseguente «progressiva rottura con i moduli stilistico-formali delle società industrializzate europee ed extraeuropee».[10] Così Emilio Isgrò afferma nel seminario tenuto nel 1983 al Politecnico di Milano, durante il quale rivendica al contempo lo «spazio della scrittura» come precipuo della propria operazione artistica:

Il mio spazio è lo spazio della scrittura. La pagina. L’andare da sinistra a destra. Dall’alto verso il basso. Pagina dopo pagina. […]. E però troppe cose sono accadute in cento anni sulla pagina e per la pagina. Vi è passato sopra Mallarmé come un delicatissimo panzer. I fratelli Lumière: sulla pagina del cinema. I futuristi. I dadaisti. I surrealisti. Joyce. Forse anche Pirandello: sulla pagina del teatro. E tanti, tanti altri cavalieri di ventura. Perché dipingere e scrivere (se vogliamo ricordarlo) in greco si dice con una parola e una sola: graphèin. E forse con la stessa parola si può dire ogni altra cosa: scegliere, amare, germinare, scalcagnare.[11]

Il problema che si pone, dunque, è «che fare di questo spazio. Che fare di questa pagina»; domanda cui Isgrò risponde con un sibillino: «Io dico che dipende».[12]

E difatti l’oscillazione all’interno dello stesso nucleo – graphèin – tra scrittura e oggetto artistico è costante in tutta la sua opera, anzi si configura come un tratto qualificante della sua produzione, che si muove attorno al perno della parola sondata in tutte le sue potenzialità: dalle messe in scena artistiche (o teatrali), al “romanzo storico”; dalle poesie lineari ai grandi pannelli con le cancellature; dal ‘classico’ libro al libro d’artista.

Per comprendere meglio le modalità di sperimentazione secondo cui si dipana ‘l’avventurosa vita del libro’ nell’opera di Isgrò, prenderò in esame un campione ristretto di ‘pubblicazioni’ che si collocano nell’arco temporale di un decennio e che presentano, almeno esteriormente, le caratteristiche del più letterario dei generi, ovvero il romanzo. Mi riferisco a Il Cristo cancellatore (1968),[13] L’avventurosa vita di Emilio Isgrò (1975),[14] Marta de Rogatiis Johnson (1978).[15] Nei primi due casi è particolarmente interessante notare l’osmosi tra evento espositivo e prodotto editoriale.

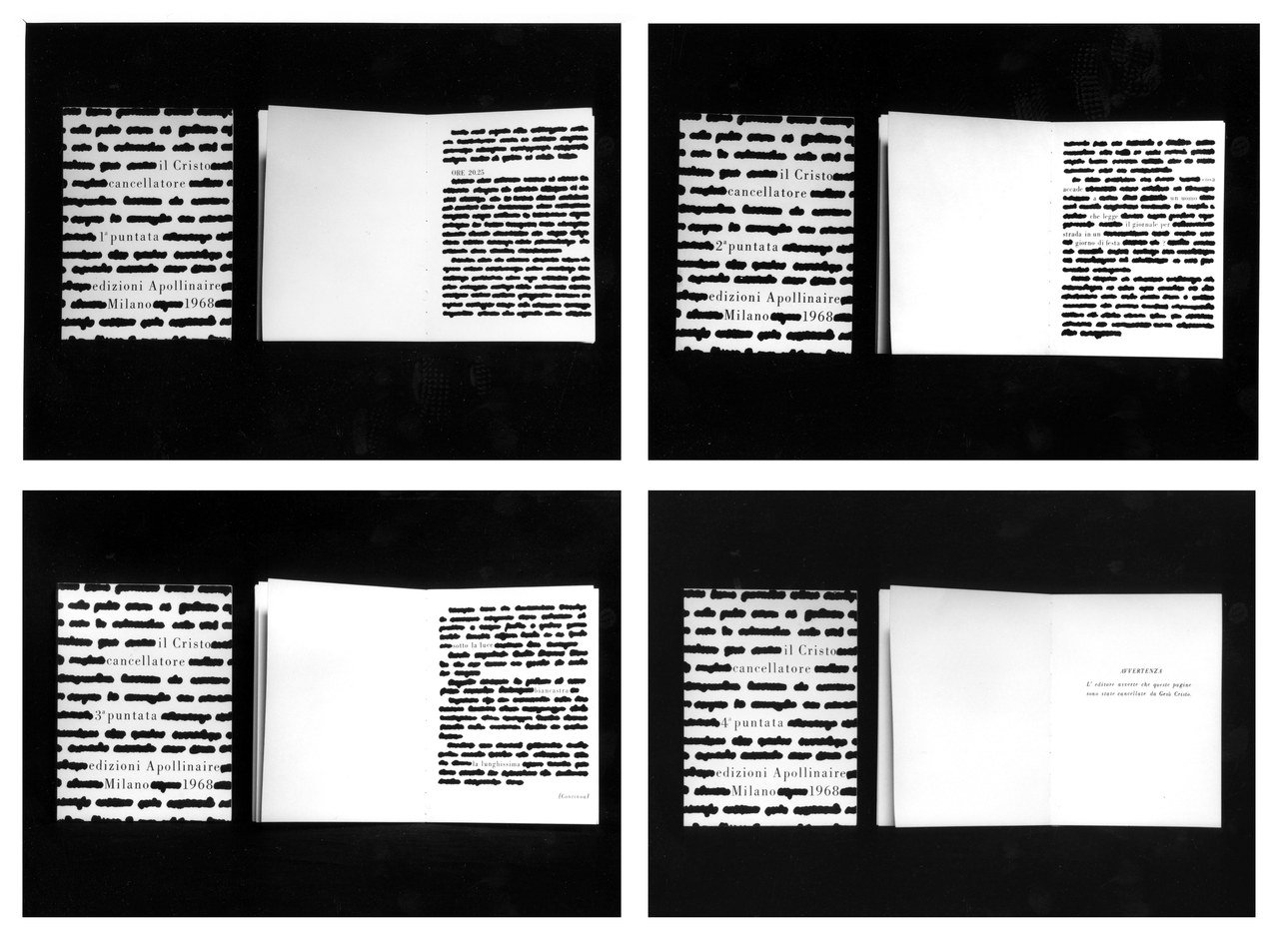

Nel 1968 Isgrò organizza presso la Galleria Apollinaire di Milano, diretta da Guido Le Noci, la presentazione delle prime tre puntate del ‘romanzo’ il Cristo cancellatore, i cui fascicoletti erano esposti in teche di legno e plexiglass, attorno cui si aggiravano i visitatori, ‘osservando’ il libro come si osserva un’opera d’arte.

Nel corso del medesimo anno i fascicoletti sono raccolti in un cofanetto, per un totale di quattro puntate, pubblicato in numero limitato di copie dalle Edizioni Apollinaire, con testo critico di Restany e uno scritto dello stesso Isgrò (Per una teoria del romanzo elementare). Si tratta dunque, a tutti gli effetti, di un libro d’artista, sebbene l’edizione in volume – a differenza della prima di coperta esposta in galleria – sia arricchita dal sottotitolo Romanzo elementare, qualificando l’opera come prodotto letterario, appartenente al genere ‘romanzo’. Lo spazio ambiguo e contraddittorio che si viene a creare per il fruitore tra le caratteristiche editoriali del prodotto – il libro d’artista godibile appunto come prodotto estetico - e la sua valenza letteraria, in quanto romanzo da leggere, è amplificato dagli elementi paratestuali, ovvero il titolo, l’indicazione dell’autore e l’avvertenza. Dalla prima di coperta esposta in Galleria all’edizione in cofanetto intercorre infatti un altro mutamento sostanziale (oltre al sottotitolo) che riguarda l’autore: nel primo caso esso non compare, mentre nel secondo caso è invece esplicitato il nome di Emilio Isgrò, cui segue la titolazione Il Cristo cancellatore. Romanzo elementare.

Tra l’esposizione e la ‘pubblicazione’ in volume emergono cioè significative differenze che tendono a spostare l’accento sulla qualificazione letteraria del prodotto che però non trova ‘applicazione’ nel contenuto dell’opera, dal momento che si tratta di un testo quasi interamente cancellato, di cui rimangono poche parole e frasi. Difatti si legge nell’Avvertenza (presente sia nell’edizione in volume che nei fascicoli esposti): «L’editore avverte che queste pagine sono state cancellate da Gesù Cristo». Il testo si configura quindi, non come narrazione di una storia, ma, né più né meno, come realizzazione dell’azione denunciata nel titolo e rafforzata dall’Avvertenza: il contenuto è infatti costituito da parole cancellate. Gli elementi classici che caratterizzano il genere romanzo sono dunque affidati all’apparato paratestuale –

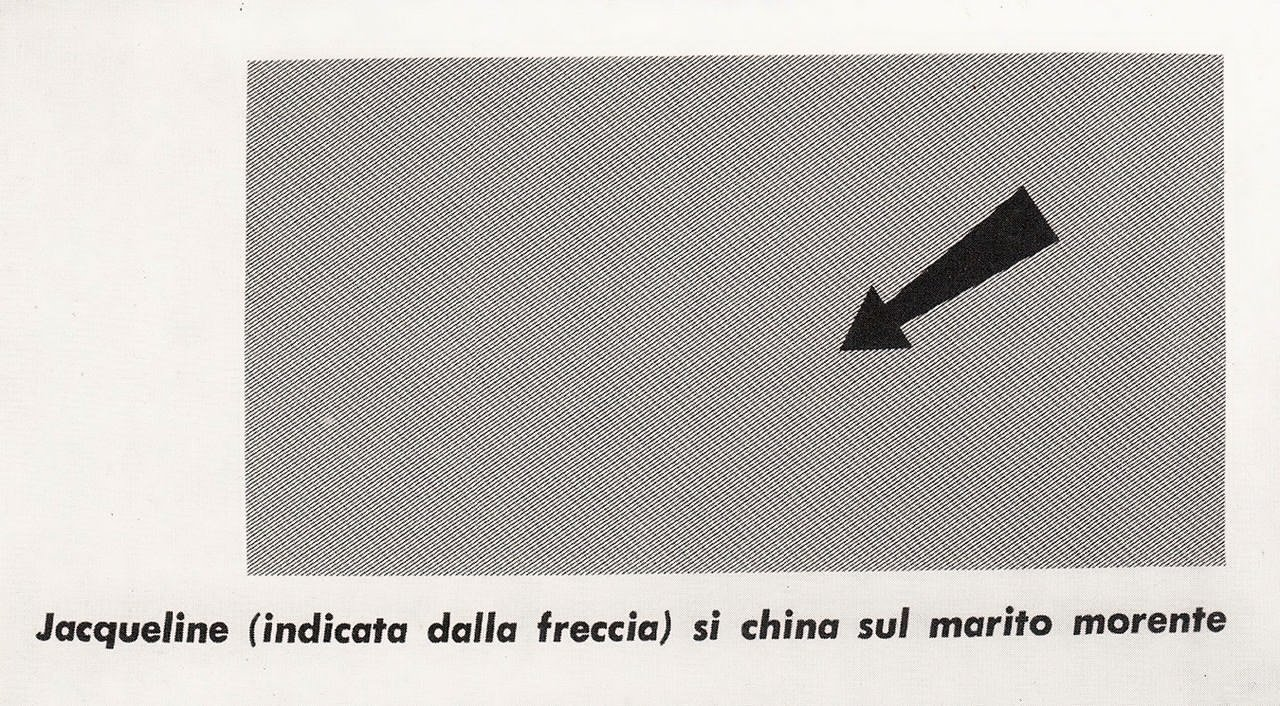

la veste editoriale, l’indicazione dell’autore, titolo e sottotitolo, l’avvertenza dell’editore – che però di fatto sono smentiti sia dal contenuto dell’opera (in quanto inesistente) che da una sostanziale negazione della responsabilità autoriale, laddove – come recita l’avvertenza – le cancellature sono state compiute direttamente da colui che dovrebbe essere il protagonista del ‘romanzo’, ossia Gesù Cristo. La fabula si riduce quindi all’invenzione di un prodotto che si immagina realizzato da un personaggio di ‘fantasia’, sebbene tale parola necessiti di opportune virgolette. Ciò determina l’apertura di uno spazio ambiguo tra la negazione dell’autore e della parola e l’esibizione della massima auctoritas (Gesù Cristo), ovvero di colui che nella tradizione biblica rappresenta il Verbo – il logos – incarnato, e dunque un’attestazione al quadrato della parola. Ma veniamo al contenuto: come anticipato esso costituisce l’applicazione letterale delle premesse del titolo poiché è costituito da parole cancellate. Tuttavia alcune parole sono lasciate ‘libere’ di emergere tra le macchie d’inchiostro con la loro significanza o insignificanza. In particolare nella prima puntata l’unico elemento non cancellato risulta essere l’orario, secondo una progressione dalle «ore 20» alle «ore 23». Risulta così rispettato una dei capisaldi della narrazione romanzesca, ovvero l’indicazione del tempo in cui si svolge la vicenda. Nella seconda puntata invece abbiamo un’indicazione riguardo al plot: le sparute frasi e parole superstiti sembrano alludere ad uno schema narrativo tipico del genere romanzesco, ovvero il giallo, che appartiene per lo più alla cultura di consumo e all’editoria di massa. Rimangono sparsi frammenti di una «folle corsa» in macchina[16] (di marinettiana memoria), con cenni enigmatici a un incidente («Papà, papà, papà, papà…ho paura!»; «s’accasciò e il sedile posteriore infranti»; «di sangue e di benzina») e a elementi propri del genere poliziesco («si udiva un sospiro o un colpo di tosse; sul sedile posteriore. “Vecchia spia!” urlò»; «quei quattro signori robusti fumavano senza conversare, immobili e con gli occhi attenti, afferrò una copia l’assassino fece un gesto di noia gettò un’occhiata tornò al suo chiosco»). La seconda, la terza e la quarta puntata – nelle quali sono disseminate le tracce dell’enigmatico intreccio - sono collegate, in chiusura dal sintagma «(continua)», di solito utilizzato nelle forme di narrazione di consumo, come i romanzi a puntate pubblicati su rivista o i fotoromanzi (all’epoca molto in voga). La quarta e ultima puntata, invece, contiene unicamente una parte di parola, o meglio il suffisso di un superlativo assoluto femminile: «issima», che sembra proseguire l’eco dell’ultima frase della puntata precedente «sotto la luce biancastra la lunghissima», dilatandone l’effetto di sospensione. Il ‘romanzo’ si era aperto con una serie di connotazioni temporali e si chiude con il riferimento ad una (per quanto labile) coordinata spaziale: all’interno di queste scarne coordinate, i vuoti (delle cancellature) e i pieni (delle parole) instaurano un rapporto dialettico tra positivo e negativo,[17] laddove il ‘romanzo elementare’ si connota come romanzo in potenza che combina frammentariamente alcuni ‘elementi’ basilari del genere, lasciando aperta la narrazione alla libera invenzione del lettore, portato a scrutare sotto il velo delle nuvolette d’inchiostro per scoprire le parole mancanti o per generarne di nuove.[18] Perché le parole non sono negate dalle cancellatura, ma momentaneamente occultate, e preservate per una nuova rigenerazione, per una prospettiva futura di senso.[19] Anche in questo caso si apre dunque uno spazio ambiguo e contraddittorio tra il testo come applicazione concreta del titolo – al Cristo cancellatore corrisponde un testo cancellato da Gesù Cristo – e il testo come apertura indefinita di possibilità narrative. In tal senso il Cristo sposta sul piano più prettamente letterario e romanzesco il già sperimentato rapporto dialettico tra parola e immagine perseguito in opere come Poesia Jacqueline (1965) dove il testo della didascalia – «Jacqueline (indicata dalla freccia) si china sul marito morente» – corrisponde ad un’immagine assente, resa invisibile da un fitto reticolo.

Ad essere cancellata, in questo caso, non è la parola, ma l’immagine cui la frase si riferisce e senza la quale perde la sua ragion d’essere, in quanto didascalia di un oggetto assente. Allo stesso tempo l’occultamento dell’immagine consente di attivare proprio tramite le parole delle didascalie una serie di immagini mentali, suggerite dal testo, amplificando dunque la sostanza visiva e immaginativa della parola. Ciò è ancora più evidente qualora si consideri che l’immagine sottratta alla vista non è un’immagine qualsiasi, ma si riferisce a un preciso evento storico. La Jacqueline citata nella didascalia è infatti la moglie di Kennedy, ritratta da molti quotidiani del tempo nell’atto di chinarsi sul marito tragicamente ucciso.[20] Si tratta cioè di un’immagine usata e abusata nel circuito massmediatico, esibita da quotidiani e riviste. L’occultamento è quindi anche un modo per restituire pudore e ‘profondità’ a un tragico evento storico:

La Poesia Jacqueline, risposta concettualmente europea all’invasione mediatica della pop, era nata nel 1965 sul mio tavolo di redazione al «Gazzettino».[21]

In realtà l’incontro con Kennedy alla Casa Bianca continuava a lavorarmi dentro come un sentimento oscuro che rischiava di diventare un risentimento. Ero molto giovane, allora, e avevo deciso di combattere contro le atomiche con i pugnali e le spade. In ogni caso questo rifiuto di guardare la realtà in faccia mi consentiva di rappresentare la realtà stessa di lato e di scorcio, cioè da sponde che altri trovavano meno attraenti. Se anche l’arte doveva essere comunicazione, in altri termini, non poteva essere la pura e semplice mimesi della comunicazione globale in arrivo, bensì l’inevitabile orgogliosa replica dello stile allo stilismo.[22]

La scelta di coprire l’immagine della Poesia Jacqueline si profila come consapevole risposta all’appiattimento linguistico promosso dalla neonata Pop Art, laddove l’immagine massmediatica risulta indistinguibile da quella “artistica”, annullando ogni distanza critica:

cosa succede se vedo nello stesso scaffale – merce tra le merci – la Campbell’s di Andy Wharol e quella reale, pronta da mangiare? Cosa succede se ho la certezza che tra la zuppa dipinta e quella del supermercato non c’è più differenza? Succede che viene meno proprio quella carica di ambiguità di cui si diceva. E l’artista Wharol perde ai miei occhi una parte del suo interesse.[23]

La carica di ambiguità cui accenna Isgrò è individuata come la caratteristica prima e fondamentale del linguaggio artistico e affonda le sue radici nella tecnica – brechtiana – dello straniamento.

Uno studioso tedesco […] sosteneva già negli anni dieci del Novecento che l’arte è “qualità di differenza”, aprendo la strada a quelle teorie dello straniamento e dell’ambiguità del linguaggio estetico che accompagneranno l’arte del nostro secolo. Nell’opera d’arte, insomma, noi siamo portati a ricercare in genere quell’elemento di devianza che la qualifica per l’appunto come opera d’arte. […] niente è più ambiguo (e dunque più carico di valenze estetiche) dell’orinatoio duchampiano spostato dalla latrina al museo. Ambiguità che si moltiplica esponenzialmente se un tale oggetto sono chiamato a contemplarlo accanto alla Venere di Milo.[24]

Difatti le cancellature operano una devianza nel consueto rapporto tra parola e immagine, negando al fruitore l’immagine che si aspetta di vedere o le parole che si aspetta di leggere. Già abbiamo visto come il meccanismo del Cristo cancellatore sia di fatto basato sull’ambiguità, che riguarda sia la sua qualificazione come opera – in bilico tra installazione e libro d’artista, tra oggetto estetico e romanzo –, sia gli elementi propri del genere romanzesco come l’autore e l’intreccio, costantemente divaricati tra affermazione e negazione. A ciò si somma l’ambiguità tra codice verbale e codice visivo, laddove il testo acquisisce una dimensione visiva determinata dall’effetto ‘pittorico’ delle parole cancellate. In modo speculare, un’opera come la Poesia Jacqueline acquisisce una prospettiva verbale in virtù del testo della didascalia, cui si associa la cancellazione dell’immagine. In sostanza l’opera pittorica – qualificata come tale dall’uso del supporto del quadro e dall’organizzazione visiva (gestaltica) che presiede alla composizione – diviene una «parola quadro» nella quale il «campo visivo», grazie «all’introduzione della parola», acquista «di colpo una “prospettiva verbale” che di ogni immagine, anche data dal caso, certificava imperturbabile lo stato, la presenza e il significato nel mondo contemporaneo».[25] E però questo rapporto si complica nel momento in cui «la parola del poeta», che è «chiamata a certificare il senso delle cose che stanno dietro le immagini» ed è a sua volta «certificata e garantita dalle immagini e dalle icone che le stanno accanto», in «caso di falso», ovvero di mancata rispondenza tra l’una e l’altra, non è più in grado di offrire alcuna garanzia di autenticità, anzi – sottolinea Isgrò – «niente avrebbe potuto dirci se era falso il certificato o falso il certificante».[26]

La dissonanza[27] tra l’aspettativa del fruitore e l’opera, nonché il campo semiotico aperto e ambiguo che si genera dall’incontro tra parola e immagine, crea quindi una distanza critica –ovvero una condizione di straniamento che induce il lettore-fruitore al ragionamento sulla realtà e sulla complessa relazione tra il mondo e la sua rappresentazione (laddove il termine, ovviamente, non implica alcun procedimento di tipo mimetico). Si tratta di un’operazione che in anni recenti Isgrò ha definito con il termine di arte epica con evidente riferimento al teatro epico di Brecht. Difatti nel 2012 redige un ‘Manifestino dell’arte epica’, dove si scaglia contro le correnti artistiche contemporanee, colpevoli, a suo giudizio, di una posizione passiva e condiscendente verso il mercato:

Per questo perseguo il disegno di un’arte epica chiamata a rivelare l’artificio di un’arte immemore dei maestri del disinganno: Euripide, Picasso, Brecht, Duchamp.

Per questo inseguo il modello di un’arte aristotelica che, caricando e svelando la propria menzogna, mi consente di entrare in un mondo non più separato da me, ma anzi a me più familiare e fraterno.

Represse le avanguardie, non sono più possibili i manifesti del Novecento.

Sono però possibili i manifestini dei piccoli artisti solitari, le intenzioni profonde delle formiche finalmente rivelate ai popoli: l’arte epica, la distanza dell’arte che apre le porte alla vita e le chiude al teatro.

È la cancellatura che crea questa distanza, frapponendosi tra l’occhio che guarda e l’arte che inganna.[28]

In modo ancor più esplicito, in una lunga e densa intervista con Alberto Finz, chiarisce il rapporto tra la tecnica della cancellatura e l’‘arte epica’:

Per questo cancello i linguaggi dell’arte e della comunicazione mediatica: per creare uno schermo fisico e mentale tra me e le cose, tra le parole e la vita, innescando quel tanto di riflessione critica che mi consenta, giudicando l’arte, di giudicare anche il mondo. Questo si chiama distanziamento epico.[29]

Per ottenere tale risultato il principio cardine da mettere in discussione è, in primo luogo, la nozione di autore, come già (in parte) avviene nel Cristo cancellatore, nel gioco tra avvertenza, titolazione e esibizione/negazione del nome dell’autore. Si tratta, in sostanza, di un’operazione speculare e contrapposta a quella di Duchamp, laddove, nel celebre caso dell’orinatoio (e in generale nei ready made), la firma dell’artista viene volutamente esibita, sebbene essa sia apposta su un prodotto in serie, che in quanto tale nega l’idea di produzione individuale dell’opera d’arte e la categoria di arte come istituzione. Tuttavia – come nota lucidamente Bürger [30] – la negazione duchampiana viene prontamente riassorbita da quel ‘Sistema Arte’ che intendeva mettere in crisi, perché l’opera è esposta nel museo come oggetto artistico tra gli altri, e dunque ormai pienamente accettato dal canone. Isgrò infatti si sofferma più volte sul significato di fare arte dopo l’avanguardia, in una condizione cioè di superamento di essa, e di ‘neutralizzazione’ dei suoi stilemi sia ad opera della società massmediatica che dalle forme di contestazione della protesta studentesca e in generale dei movimenti underground che si sviluppano negli anni Settanta. È in questo clima che si collocano il Cristo cancellatore e il successivo ‘romanzo autobiografico’ L’avventurosa vita, dal momento che la pubblicazione del primo coincide con il Sessantotto e il secondo con l’emergere dei movimenti controculturali, ovvero con ciò che Calvesi definisce come ‘avanguardia di massa’:[31]

Sono stati i giovani e i pittori a esaurire con le loro scritte sui muri, e i loro ciclostili e i loro giornali, un repertorio di invenzioni tecniche e di accorgimenti formali che uomini come Marinetti e Breton avevano messo a punto cinquanta o sessant’anni prima con ben altre intenzioni.[32]

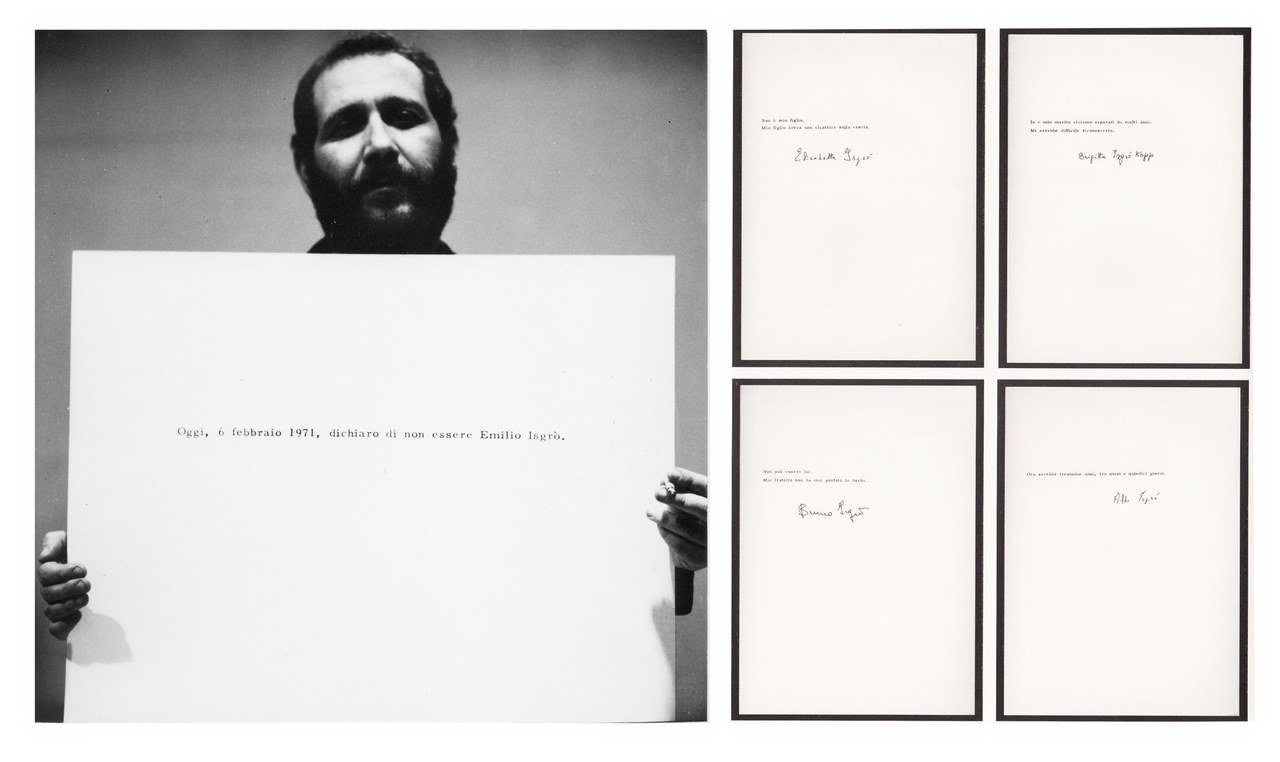

Per tale ragione, se non è più possibile riproporre l’operazione scioccante di Duchamp (proprio perché ormai priva della sua carica di novità provocatoria) è però possibile operare di «scorcio e di lato» per mettere in crisi, attraverso l’ambiguità, lo statuto di opera e di autore. L’Avventurosa vita difatti è caratterizzata da un complicato gioco di specchi in cui si rifrange, si annulla e si rigenera la nozione di autore, non a caso declinata nella forma del più ‘autoriale’ dei generi romanzeschi, ovvero l’autobiografia. La qualificazione di ‘avventurosa’ non riguarda solo la vita del fantomatico protagonista, ma (come recita il nostro titolo) anche le peripezie dell’opera, che è performance, installazione, e infine libro. Le diverse fasi sono ben ricostruite da Lucia Claudia Fiorella – al cui attento saggio rimando per un’approfondita analisi critica dell’opera[33] – che registra le differenze nel passaggio dall’una all’altra. Nel primo caso abbiamo un happening (febbraio 1971) durante il quale Isgrò annuncia «di fronte a una gruppo di amici che si prestavano a fare da testimoni, di non essere Emilio Isgrò, documentando l’evento con una fotografia che lo ritraeva nell’atto di mostrare la sua dichiarazione completa di data»[34].

Pochi mesi dopo la foto con la dichiarazione viene sostituita da sette fogli dattiloscritti che compongono l’installazione presso il Centro Tool di Milano Dichiaro di non essere Emilio Isgrò, costituita dalle testimonianze di parenti e congiunti, oltre che dello stesso Isgrò, che dichiarano, con tanto di firma autografa, di non riconoscerlo. La scrittura quindi si sostituisce all’immagine ‘cancellando’ l’identità del protagonista-autore.[35]

Nel 1976 le sei dichiarazioni diventano parte di un’installazione più vasta organizzata presso lo Studio Sant’Andrea di Milano, dal titolo L’avventurosa vita di Emilio Isgrò nelle testimonianze di uomini di Stato, scrittori, artisti, parlamentari, attori, parenti, familiari, amici, anonimi cittadini. La disposizione delle dichiarazioni è organizzata secondo un intento scenico attentamente studiato, di cui dà conto lo stesso Isgrò nell’Autocurriculum:

Ciascun elemento dell’opera (60 pezzi in tutto) era illuminato da una di quelle torce elettriche che le polizie segrete di Hitler o di Stalin scaricavano in faccia agli inquisiti per indurli a confessare. Solo che le pile si scaricavano a mano a mano che il pubblico entrava. Ma non tutte insieme. Sicché, accanto a luci fortissime, ce n’erano altre che languivano o palpitavano fino allo spegnimento assoluto, creando un effetto drammatico che io stesso non avevo previsto. E infatti l’ho mantenuto negli allestimenti successivi dell’opera.[36]

Alcuni anni dopo le tavole dell’installazione vengono raccolte in un volume pubblicato, con il medesimo titolo, dalle Edizioni Il Formichiere di Milano.

Il libro si presenta come un tradizionale prodotto editoriale, tanto che – racconta Isgrò sempre nell’Autocurriculum – «Maria Bellonci, fondatrice e patronessa del premio Strega, [lo] scambiò per un romanzo candidandolo ufficialmente al concorso con un padrino e una madrina d’eccezione: Andrea Zanzotto e Silvana Mauri»[37]. Il nome dell’autore, significativamente – non compare come tale in prima di coperta e neppure nel frontespizio, ma è presente nel titolo, che promette al lettore il racconto delle avvincenti avventure accorse a Emilio Isgrò, attraverso una serie di testimonianze illustri e non, di persone che lo hanno conosciuto. E del resto la natura non romanzesca del testo è subito dichiarata dalla prima testimonianza di Alba Morino (stretta collaboratrice di Giangiacomo Feltrinelli): «Gli suggerii di fare un romanzo. Ma lui non ne fece nulla: perché, disse, non è più tempo di confessioni».[38] La dichiarazione smentisce dunque qualsiasi connotazione narrativa nonché qualsivoglia indulgenza al genere autobiografico cui il titolo potrebbe alludere, proprio in virtù dell’ambiguità del complemento di specificazione: l’Avventurosa vita di Emilio Isgrò, che può indicare tanto la paternità dell’opera quanto il nome del protagonista della stessa. Seguono le testimonianze dei congiunti, tutte vòlte a insinuare sospetti sull’identità del protagonista/autore: «Non è mio figlio. Mio figlio aveva una cicatrice sulla coscia» (Elisabetta Isgrò)[39]; «Mai avuto un figlio di nome Emilio» (Giuseppe Isgrò)[40]; «Mio fratello è partito tanto tempo fa, ed era molto più giovane» (Mariarosa Isgrò)[41]; «Non può essere lui. Mio fratello non ha mai portato la barba» (Bruno Isgrò)[42]; «Ora avrebbe trentadue anni, tre mesi e quindici giorni» (Aldo Isgrò)[43]; «Io e mio marito viviamo separati da molti anni. Mi sarebbe difficile riconoscerlo» (Brigitte Isgrò Kopp)[44]; «Il 6 febbraio del 1971 ha dichiarato di non essere Emilio Isgrò» (Basilio Reale)[45]. Le testimonianze si basano sugli elementi propri di un qualsiasi identikit: nome, segni particolari, età. Il ritratto che se ne ricava è sfuggente e indefinito, poiché non c’è certezza né sul nome né sull’età né sull’aspetto fisico, in definitiva egli potrebbe essere tutti o nessuno, come l’eroe omerico – Ulisse – cui allude la prima dichiarazione (quella della madre) che replica – ma al negativo – le parole con le quali la vecchia nutrice attesta il riconoscimento dell’eroe omerico.[46] L’altro punto focale riguarda il nome che viene costantemente ‘cancellato’ attraverso la negazione, – «Mai avuto un figlio di nome Emilio» asserisce il padre; «Il 6 febbraio del 1971 ha dichiarato di non essere Emilio Isgrò», attesta il poeta amico Basilio Reale – così come il nome dell’eroe omerico è celato nel sintagma Nessuno, pronunciato da Ulisse per sfuggire al gigante Polifemo («Il mio nome è nessuno: Nessuno mi chiamano mia madre e mio padre e tutti i compagni»; Odissea IX 366-367). A ciò si aggiunga il fatto che dalla sibillina dichiarazione di Aldo Isgrò si apprende che il soggetto potrebbe non essere più in vita – «Ora avrebbe trentadue anni, tre mesi e quindi giorni» – e di fatto, nel corso delle pagine, più volte si allude alla sua morte avvenuta per suicidio.[47] Così il nome di Isgrò aleggia come un fantasma, contamente negato e affermato, in bilico tra l’asserzione della non identità – il “nessuno”, della prima dichiarazione della madre, con rimando a Ulisse – e la contraddittoria affermazione di plurime e potenziali identità – «Non credo che siamo parenti: ci sono tanti Isgrò in questo paese» (Federico Isgrò).[48] Al rituale suicidio dell’autore-soggetto, corrisponde la polverizzazione di ogni intenzionalità romanzesca, e la sconfessione del genere autobiografico, che è frantumato in una pluralità di testimonianze inattendibili, superflue e contraddittorie, affidate a personaggi appartenenti alla cerchia di amicizie, al mondo dell’arte e della cultura, o al mondo politico (come Richard Nixon).[49]

Stessa sorte accade a Marta de Rogatiis Johnson, protagonista del nuovo romanzo di Isgrò, pubblicato nel 1977 per i tipi di Feltrinelli, a quattro anni di distanza dall’uscita dell’Avventurosa vita. Dopo l’autobiografia, Isgrò si cimenta con il genere del «romanzo storico», come esplicitato nella prima di coperta del libro, dedicato a ricostruire la complicata biografia di Marta de Rogatiis Johnson, «nel cui doppio cognome confluivano i vizi di una high society siculo-americana attraversata da venature borboniche».[50]

Dall’autobiografia si passa quindi alla biografia di un personaggio d’invenzione calato nella realtà storica allora contemporanea. Organizzata in schegge narrative numerate da «011» a «0342», l’opera è attraversata da una pluralità di generi e di registri diversi; alle sequenze in prosa si frappongono infatti quindici «canti di Lorenzo Clementi per Marta de Rogatiis Jhonson» e in calce, sotto il titolo di Appendice del vedere, sono raccolte una serie di tavole visuali; il registro grottesco si alterna senza soluzione di continuità a tratti più lirici, in un continuo gioco tra alto e basso, nel quale domina soprattutto l’intento parodico. Del resto già l’incipit propone programmaticamente l’oscillazione tra i due poli (l’alto e il basso): «“C’è molta confusione in cielo”[51] / “E anche sotto la suola delle mie scarpe”».[52] A livello tematico ciò si traduce nella mescolanza di argomenti “alti” che riguardano l’attualità politica (la politica estera degli Stati Uniti, la complessa situazione sovietica, il compromesso storico in Italia, la stagione del terrorismo e dei sequestri, la Mafia) e il mondo culturale (in particolare il mercato dell’arte), affiancati da argomenti bassi come gli amorazzi di Marta, i rapporti erotici, le chiacchiere dell’alta borghesia. Il registro preponderante è infatti quello parodico grottesco evidente sin dalla seconda sequenza (012), che elegge a chiave del congegno “narrativo” proprio il termine «rovescio»:

Io, Odoacre Fiore, settant’anni, mezzo cieco, chiedo con umiltà al Presidente Carter (in particolare) e a tutti i Potenti della Terra (in generale) che mi sia concesso di raccontare la vita e gli amori di Marta de Rogatiis Jhonson.[53]

Racconterò, di Marta de Rogatiis Jhonson, la disperazione, la disfatta e la perdita. Ma racconterò anche il suo rovescio e il rovescio del rovescio.[54]

Agli dei dell’Olimpo del poema omerico sono sostituiti i Potenti della Terra, all’eroe di cui si cantano le gesta l’evanescente figura di Marta, e al mitico Omero l’improbabile Odoacre Fiore, che significativamente elegge a sua musa la dea della «Volgarità», operando uno scambio sistematico dell’alto col basso, del sublime con il grottesco:

Vieni volgarità, vola mia dea,

[…]

Sia rauca la mia voce, avvinazzato il fiato, fetenti

le parole e la sintassi rutti dopo il copioso pasto

e tanto fasto

di sangue e urine a te non spiaccia, e tanto sangue, e

tanta merda, e tanto ghiaccio[55]

I numi tutelari, chiamati a garantire la bontà del risultato non sono – come invece è evidente – Beckett (per la tecnica dello straniamento e il distanziamento epico) e Joyce (per i chiari riferimenti al riutilizzo degli stilemi del poema omerico), ma i protagonisti della cultura di massa appartenenti alla televisione, al mondo della comicità o della letteratura di consumo, come Garinei e Giovannini (autori di commedie musicali di successo), Archibald Cronin (autore di romanzi divenuti bestseller) e Lucio Flauto (attore comico e conduttore televisivo): «Non invoco Beckett, non invoco Joyce e i morti putrefatti. Invoco Garinei e Giovannini, e Barbaro Gasparri, il buon Archibald Cronin, e Lucio Flauto».[56] A quest’ultimo, in particolare, si rivolge l’alter ego dell’autore, Odoacre Fiore: «Lucio Flauto, il sublime, che s’alzi tra le fiamme e mi ponga la mano sul capo. / Anche la Volgarità, come la Nike, ha le sue ali. E vola».[57]

I riferimenti alla tradizione dei poemi omerici e agli dei dell’olimpo percorrono tutto il testo, dal mitologico nome dell’avvocato – il centauro Nasso -, da Omero «capriccioso, sdentato, glabro»[58] a Zeus «poveraccio»[59] che «cadde di schianto sulla sedia a rotelle» e offre «un brodetto di pesce»[60] a Venere, sino a Mercurio «il Mestruato»[61] mandato da Zeus stesso – al posto di Minerva – ad aiutare Marta de Rogatiis Johnson, in quanto «Dio dei ladri».[62] A lei, all’inafferrabile donna al centro di intrighi internazionali, si rivolgono i «canti» dello studente Lorenzo Clementi,[63] autore di quindici testi poetici frapposti alle sequenze narrative. Nel quattordicesimo canto il fantomatico autore veste i panni di Achille («Cantami, o diva del pelide Achille…»)[64], ma di un Achille ormai depotenziato - il «Pelide senza tallone» - che «non fa più scintille».[65] Rimane la scrittura, che adotta liberamente i generi e le forme della tradizione, come il sonetto del quindicesimo canto, e che diviene «arte del possibile» - «Questo sonetto è l’arte del possibile»[66] - indirizzato a Lei, «libera» per la quale «accade l’impossibile».[67] Marta è infatti figura evanescente e ambigua, che si muove sulla scena internazionale del Potere, ma che non acquisisce mai la consistenza di un personaggio, come un nome che aleggia nel testo «e forse, a pensarci bene, neppure un nome».[68] La donna è il filo rosso che tiene unite una serie di tessere narrative accostate l’una all’altra secondo la tecnica del montaggio, che blocca ogni tipo di sviluppo narrativo creando un complesso e confusionario affresco del tempo presente in cui ciò che domina è la denuncia del potere in tutte le sue forme. La tecnica del montaggio, lo straniamento e il distanziamento concorrono infatti a creare – come osserva Paolo Volponi – un «epos del potere», che racconta la sua «dolorosa volgarità», «la sua insensatezza che pesa, oltre che nei rapporti che mette in atto, nei suoi stessi principi ed esistenza, cioè nella sua logica, come nell’esercizio e nei prodotti della medesima».[69] Nel gioco del potere è coinvolto appieno anche il mercato dell’arte, non solo relativamente al circuito dei mercanti e dei collezionisti come il Marchese di Bisucchio,[70] ma anche relativamente agli artisti, tra cui spicca il nome di Andy Wharol[71] e quello di un enigmatico Billy, forse da identificare con Billy Klüver.[72] In entrambi i casi essi sono emblema di un’arte basata sulla creazione di opere seriali, che ormai appaiono come il prodotto più omologo e omogeneo alla cultura di massa, perché indistinguibili da essa, tanto che le sculture di Billy possono essere vendute assieme ai prosciutti e usate addirittura come affettatrici.[73] Al contrario, invece, per Isgrò l’arte occupa lo spazio ambiguo tra il pieno e il vuoto, tra il vero e il falso, tra il positivo e il negativo, ovvero si colloca sulla linea aperta dall’interrogazione del mondo e della sua dicibilità. A questo allude l’Epilogo del vedere, nel quale le fotografie e le ‘ipotesi’ che ad esse si accompagnano aprono a continui spostamenti di senso tra codice verbale e visivo, tra il «certificante» e il «certificato» rendendo vana qualsiasi verità, ma al contempo riattivando la funzione dell’arte come costante ricerca di senso, che proprio nel procedimento di tale ricerca ritrova la sua funzione di «risvegliare il mondo».[74]

D’altronde per Isgrò la vera eredità delle avanguardie consiste per l’appunto nella volontà «non tanto di rappresentare la realtà così com’è […] quanto di modificarne il corso politico».[75] Il poeta è infatti un «uomo politico»[76] che «ha precise responsabilità […] sotto il profilo etico»,[77] e in primo luogo quella di opporsi all’arte della «consonanza», «che punta alla conquista del sistema mediatico e commerciale», diventando essa stessa «formula di propaganda e di celebrazione del mercato».[78] Il superamento e la mescidazione dei generi – poesia, pittura, libro, installazione, happening – la complicazione della categoria autoriale, la messa in crisi della parola e dell’opera sono dunque elementi di una sperimentazione che mira ad affermare il valore primario dell’arte all’interno della società, non solo come attività estetica ma anche come azione etica e politica, in quanto ragionamento “dissonante” sulla realtà e sul mondo che prosegue la stagione delle avanguardie, rinnovando l’‘avventurosa vita del libro’ e della parola in tutte le sue plurime forme.

1 E. Isgrò, ‘Librodartista’, in Id., La cancellatura e altre soluzioni, a cura di A. Finz, Milano, Skira, 2007, p. 203.

2 Per una panoramica sull’argomento rimando a G. Maffei (a cura di), Il libro d’artista, Milano, Edizione Sylvestre Bonnard, 2003.

3 M. Bazzini, ‘Per una storia delle esposizioni’, in G. Maffei (a cura di), Il libro d’artista, p. 64.

4 E. Isgrò, L’eta della ginnastica, 1953-1962, Milano, Mondadori, 1966.

5 Si pensi, ad esempio, al Libro cancellato del 1964, oppure a Lolita e Confucio (sempre del medesimo anno).

6 Si allude, con il termine ‘seme’ alla grande scultura – il Seme d’arancia - donata dall’artista a Barcellona Pozzo di Gotto nel 1998. Per maggiori informazioni si veda la ‘Conversazione con Arturo Schwarz. Sotto il seme d’arancia’ del 1998, ora in E. Isgrò, Come difendersi dall’arte e dalla pioggia, a cura di B. Benedetti, [s.l.], Maretti, 2013, pp. 25-41.

7 Si veda a questo proposito il pioneristico volume di L. Vetri, Letteratura e caos. Poetiche della «Neo-avanguardia» italiana degli anni Sessanta, Milano, Mursia, 1992, nel quale è compreso uno studio delle poetiche verbovisive, oltre all’analisi della produzione del Gruppo 63.

8 Cfr. P. Bürger, Teoria dell’avanguardia (1974), edizione italiana a cura di R. Ruschi, Torino, Bollati Boringhieri, 1990, p. 28: «Con il concetto di istituzione arte qui si deve intendere sia l’apparato della produzione e della distribuzione artistica, sia le concezioni dell’arte, che dominano in una data epoca e che determinano in modo essenziale la ricezione delle opere. Le avanguardie si rivolgono sia contro l’apparato di distribuzione, al quale l’opera artistica è subordinata, sia contro lo status dell’arte definito nella società borghese dal concetto di autonomia».

9 E. Isgrò, ‘Seminario al Politecnico’ (1983), ora in Id., Come difendersi dall’arte e dalla pioggia, p. 74.

10 Ibidem.

11 Ivi, p. 23.

12 Ibidem.

13 Il Cristo cancellatore. Romanzo elementare, Milano, Edizione Apollinaire, 1968.

14 L’avventurosa vita di Emilio Isgrò nelle testimonianze di uomini di stato, artisti, scrittori, parlamentari, attori, parenti, familiari, amici, anonimi cittadini, Milano, Edizioni Il Formichiere, 1975.

15 Marta de Rogatiis Johnson. Romanzo storico, Milano, Feltrinelli, 1978.

16 Cfr. Il Cristo cancellatore, [pp. non numerate]: «Su, andiamo. Abbiamo già discusso ampiamente i particolari. tre auto tre macchine partirono»; «Il tenue chiarore e le luci discrete dei lampioni immobili e silenziosi di quella folle corsa».

17 Cfr. E. Isgro, ‘Atatürk il cancellatore’ (2012), in Id., Come difendersi dall’arte e dalla pioggia, p. 49: «Diversamente da quel che può apparire, la cancellatura non è un segno puramente distruttivo, giacché essa impone al lettore di leggere pur sempre tra le righe e sotto le righe, esplorando con la forza dell’immaginazione la sostanza del mondo delle parole. Anche un gesto controverso come la cancellatura integrale innesca di fatto un processo dialettico, e per ciò stesso vitale, tra l’essere e il non essere delle cose, tra la morte e la vita delle parole».

18 Osserva Marco Bazzini (‘La cancellatura gli appartiene come la sua voce’, in Isgrò, a cura di M. Bazzini, catalogo della mostra tenutasi a Milano, Palazzo Reale, 29 giugno-25 settembre 2016, Milano, Electa, 2016, pp. 16-17): «Al romanzo ben definito in tutti i suoi elementi e ben organizzato, l’artista oppone il “romanzo elementare”, che ha come caratteristiche l’esser semplice, incompiuto, lacunoso, e soprattutto non racconta nessuna storia, limitandosi a suggerire varie possibilità di racconto. Il lettore diventa così parte attiva, deve approfittare di queste lacune colmandole, misurarsi con l’invenzione linguistica per sperimentare di persona l’ambiguità del linguaggio come strumento di riconoscimento, di occultamento, di invenzione della realtà».

19 Cfr. E. Isgrò, ‘Per una teoria del romanzo elementare’, in La cancellatura e altre soluzioni, p. 129: «Ma le cancellature hanno altre funzioni: servono certo a provocare un’assenza e a mettere in moto i meccanismi cerebrali del fruitore, che vorrà sempre sapere ‘cosa c’è sotto’. Ma allo stesso tempo (e questa funzione è molto più importante) sono un preciso, inequivocabile, segno linguistico. Non tanto un vuoto da riempire dunque; quanto una presenza, un pieno compatto, che sollecita e contemporaneamente rifiuta ogni proiezione da parte del lettore».

20 Marco Bazzini ricorda le opere dedicate al tragico evento - dalla foto di Jackie nei suoi abiti da lutto riprodotta da Wharol, a Carla Accardi (Ombra su rosso blu Omaggio al Presidente Kennedy, 1964) e Mimmo Rotella (The assassination of Kennedy, 1963) - rilevando come Isgrò «con un fine intuito sottrae l’immagine e la sostituisce con uno spazio vuoto in modo anche da sottrarla all’esperienza retinica, superando a sinistra le esperienze astratte, pop e del Nouveau Réalisme» (‘La cancellatura gli appartiene come la sua voce’, in Isgrò, p. 18).

21 E. Isgrò, Autocurriculum, Palermo, Sellerio, 2017, p. 99.

22 Ivi, pp. 99-100.

23 E. Isgrò, ‘Sotto il seme d’arancia. Conversazione con Arturo Schwarz’, in Id., Come difendersi dall’arte e dalla pioggia, p. 33.

24 Ivi, pp. 32-33.

25 E. Isgrò, ‘Prospettiva verbale’ (1985), in Id., Come difendersi dall’arte e dalla pioggia, pp. 75-76.

26 Ivi, p. 76.

27 Cfr. E. Isgrò, ‘Cancellatori e cancellati. Conversazione con Alberto Fiz’, in Id., Come difendersi dall’arte e dalla pioggia, p. 193. Alla domanda di Alberto Fiz – «Cosa significa per lei la parola arte?» – Isgrò risponde in modo lapidario: «Dissonanza», specificando inoltre che «oggi, invece, è una consonanza che punta alla conquista del sistema mediatico e commerciale».

28 E. Isgrò, ‘Manifestino dell’arte epica’ (2012), in Id., Come difendersi dall’arte e dalla pioggia, p. 59.

29 E. Isgrò, ‘Cancellatori e cancellati. Conversazione con Alberto Fiz’, in Id., Come difendersi dall’arte e dalla pioggia, p. 196.

30 Cfr. P. Bürger, Teoria dell’avanguardia, pp. 60-63.

31 Il riferimento è ovviamente al saggio di M. Calvesi, Avanguardia di massa, Milano, Feltrinelli, 1978, commentato da E. Isgrò in ‘Champagne molotov’ (1979), in Id., Come difendersi dall’arte e dalla pioggia, pp. 70-72.

32 Ivi, p. 71.

33 L. Claudia Fiorella, ‘L’avventurosa vita di Emilio Isgrò’, Rivista di Letterature moderne e comparate, LXIV, 2, 2011, pp. 191-203.

34 Ivi, p. 195.

35 Ibidem: «Così, a quella che è già la cancellazione dell’immagine del soggetto fa riscontro l’esibizione della parola che l’ha negata e sostituita […], e che infatti campeggia nei quadri dell’installazione».

36 E. Isgrò, Autocurriculum, p. 123.

37 Ivi, p. 148.

38 E. Isgrò, L’avventurosa vita, p. 7.

39 Ivi, p. 8.

40 Ivi, p. 9.

41 Ivi, p. 10.

42 Ivi, p. 11.

43 Ivi, p. 12.

44 Ivi, p. 13.

45 Ivi, p. 14.

46 Si vedano a questo proposito anche le affermazioni di Francesco Isgrò («Non credo che sia lui. Mi ricordo benissimo della cicatrice, anche se non posso precisare se ce l’avesse sulla coscia destra o sulla sinistra», ivi, pp. 91-92); Gioacchino Isgrò («In famiglia si diceva che doveva avere una cicatrice sulla coscia» ivi, p. 116); Paolo Attilio («Non mi risulta che abbia una cicatrice sulla coscia sinistra. Se sua madre lo afferma, vuol dire che è una meretrice. A noi tocca scoprire le ragioni che spingono una madre a mentire per salvare il figlio», ivi, p. 122).

47 Si vedano le dichiarazioni di Daniela Palazzoli: «Dopo il funerale Alma si rifugiò in casa» (ivi, p. 75); Gianni Cutolo: «Ho trovato la pistola ancora sul comodino con la sicura levata» (ivi, p. 79); Franco Fortini: «Non mi risulta che abbia mai manifestato propositi di suicidio» (ivi, p. 115).

48 Ivi, p. 153.

49 Su questo punto rimando nuovamente a L. Claudia Fiorella, ‘L’avventurosa vita di Emilio Isgrò’, p. 199.

50 E. Isgrò, Autocurriculum, p. 53.

51 Il testo potrebbe ricordare la celebre frase di Mao «Grande è la confusione sotto il cielo».

52 Marta de Rogatiis Johnson, p. 7.

53 Ivi, p. 9.

54 Ibidem.

55 Ivi, p. 12.

56 Ivi, p. 13.

57 Ibidem.

58 Ivi, p. 99.

59 Ivi, p. 73.

60 Ivi, p. 74.

61 Ivi, p. 73.

62 Ivi, p. 74: «“E chi aiuta la povera Marta?”, domandarono insieme gli eterni onnipotenti. “Io, il dio dei ladri”, rispose il Mestruato, con un inchino».

63 Nel nome dello studente è adombrato un riferimento a Lorenzo il Magnifico, il cui nome del resto compare nell’ultimo verso del «Quinto canto»: «E il Magnifico lo sa: Lorenzo» (ivi, p. 92).

64 Ivi, p. 170.

65 Si riporta per intero il «Quattordicesimo canto» (ibidem): «Cantami, o diva, del pelide Achille… / Come una rosa, chiusa in un giardino, / come un acciaio, che non fa scintille, / era l’Achille. // Il vino / del suo cuore è finito, la battaglia / avviene sul velluto, attraverso un fuoco di paglia. / Io: che tradii le Ombre, l’endecasillabo d’Italia. / Io: il Pelide senza tallone».

66 Ivi, p. 185: «Questo sonetto è l’arte del possibile, / del comodo, del lecito, del ventre, / della poltrona, del sonno e del vino».

67 Ibidem: «La vede Amore, attraverso un mirino, / da un punto fisso incatenato: mentre / per lei, libera, accade l’impossibile».

68 Con probabile riferimento a Pirandello, come si legge nella scheggia narrativa n. 061 (ivi, p. 46): «Un signore che passava di lì, un vecchio curvo, un demonio, che in gioventù aveva studiato filologia romanza a Lipsia, ebbe il sospetto che Marta de Rogatiis Johnson non fosse una persona, ma solo un nome, e forse, a pensarci bene, neppure un nome».

69 P. Volponi, ‘Volponi consiglia il romanzo di Isgrò’, L’Avanti!, 9 ottobre 1977, p. 16. Si veda a questo proposito anche il ricordo personale di Isgrò consegnato all’Autocurriculum (pp. 52-53): «Con Paolo ero da tempo in rapporti d’amicizia. Gli piacevano le mie opere letterarie non meno che quelle visive e proprio nel 1977 era uscita sull’“Avanti!” una sua calorosa recensione del mio romanzo Marta de Rogatiis Johnson […]. Di solito andavo a trovarlo in Piazzetta Bossi, alla casa d’aste Finarte […]. Così si finiva per parlare ancora e sempre del mio romanzo fresco di stampa, dove la struttura tradizionale era stata programmaticamente travolta per far posto a una serie di schegge narrative scritte in modo tale da incastrarsi automaticamente una nell’altra: fino a costruire credibilmente un personaggio femminile, Marta de Rogatiis Johnson».

70 Raimondo Occhiuzzi di Bisucchio «in genere detto Bibí, ma sempre più raramente, anche Risucchio» (Marta de Rogatiis Johnson, p. 123) è personaggio quanto mai equivoco, legato a oscuri intrighi internazionali e ricco collezionista di opere d’arte.

71 Nel romanzo Andy Wharol esegue un ritratto di Marta de Rogatiis Johnson (ivi, p. 108): «Il giorno dopo a Varese, Andy e la signora Johnson portarono le immagini Polaroid presso un fotografo, ottenendo un buon ingrandimento su tela emulsionata. Ma Andy aveva dimenticato i colori in albergo e non fu possibile consegnare il ritratto la sera stessa» (ma cfr. anche ivi, pp. 48 e 103).

72 Nel romanzo Billy viene citato come autore di opere meccaniche prodotte in serie, composte da lastre d’acciaio e materiali elettrici (ivi, pp. 123; 136-138), con probabile riferimento all’artista ingegnere Billy Klüver, fondatore nel 1966 della Experiments in Art and Technology.

73 Cfr. ivi, p. 146: «Nel maggio del settantasette Tom & George si trovavano a Bologna per la fiera dell’arte, e immenso fu il loro sdegno quando appresero che i trecento pezzi di Billy erano usciti dalle scuderie di Raimondo Occhiuzzi per finire nelle case di tutti i salumieri d’Italia. Non solo: la moglie di uno di costoro, una sera che riceveva gli amici, aveva trasformato in affettatrice la sola scultura in legno che Billy avesse prodotto; e sicuramente non bastava accampare che la signora vi affettasse solo i prosciutti della ditta Occhiuzzi […]. La questione era di sapere, piuttosto, come le sculture fossero uscite dalla scuderia di Occhiuzzi […]. Saltò fuori una strana vicenda che aveva a protagonisti Totonno Amendola e Gissy Ronsisvalle: erano stati loro, pare, a carpire la buonafede del marchese, proponendogli per Natale una vendita combinata di prosciutti e sculture. Gli fecero balenare, anzi, che tutta l’operazione aveva un peso diffusionale e culturale non trascurabile».

74 E. Isgrò, ‘Perché la costituzione’ (2011), in Id., Come difendersi dall’arte e dalla pioggia, p. 51: «l’arte, una volta affrancata dal suo servaggio, è sempre lì, in agguato, a risvegliare il mondo che dorme ricoperto di scarafaggi».

75 E. Isgrò, ‘Il pentimento di Saatchi’ (2012), in ivi, p. 56.

76 Cfr. E. Isgrò, ‘Machiavelli’ (1971), in ivi, p. 65: «Non accetto che i politici diano un giudizio sulle mie parole e sulle mie azioni, sulla mia rettitudine o sulla mia ambiguità. E non lo accetto per un motivo assai semplice: che io stesso sono un uomo politico».

77 E. Isgrò, ‘Cancellatori e cancellati. Conversazione con Alberto Fiz’, in Come difendersi dall’arte e dalla pioggia, p. 193: «L’artista ha precise responsabilità anche sotto il profilo etico e non può continuare a sottrarsi incolpando la società degli errori commessi dalla cultura. L’artista ha spesso rinunciato al proprio ruolo e alla propria capacità critica, mentre potrebbe dare un nuovo impulso anche alla politica e all’economia, evitando di essere succube di un sistema che contesta solo in apparenza».