The opera was Fidelio. «What gloom!» cried the baritone,

rising out from the dungeon under a groaning stone.

I cried for it. That’s how I see life too.

Jack Kerouac, On the road

1. Nascita di Fidelio

È noto che la scrittura di Fidelio, unica opera beethoveniana,[1] ebbe un percorso tortuoso, attraversando gli altrettanto tormentati anni che dividono la Rivoluzione francese dalla Restaurazione dopo la turbolenta fase napoleonica. Il soggetto giunse a Beethoven dall’amico Joseph Ferdinand von Sonnleithner, che aveva tradotto in tedesco, con rilevanti innesti drammaturgici, un precedente libretto di Jean-Nicolas Bouilly, Léonore, ou l’amour conjugal.[2]

Tra la prima versione, rappresentata senza successo a Vienna nel 1805, di fronte a un pubblico di soli soldati francesi, e l’ultima, più volte replicata a partire dal 1814, si ha una parallela e consequenziale condensazione drammatica e musicale: dopo numerosi tagli e rifacimenti la componente borghese e ‘familiare’ finì con l’essere cospicuamente ridotta, mentre emerse con forza il nucleo tematico principale: l’ardimentoso tentativo di Leonora, travestita da uomo, di liberare il marito Florestano, giovane patriota imprigionato illegalmente dal dispotico governatore Don Pizarro. In particolare nel primo atto due arie si trovano significativamente ravvicinate: quella in cui Don Pizarro annuncia con spietatezza la sua intenzione di uccidere Florestano prima dell’arrivo del ministro Don Fernando (che avrebbe potuto scoprire la detenzione forzata del giovane); e quella in cui Leonora, che ha udito di nascosto i propositi del governatore, dichiara con slancio rinnovato il proponimento di trovare il marito e salvarlo.

L’antitesi tra le due personalità coincide con l’opposizione tra tenebra e luce, che caratterizza l’intero svolgimento ed è pienamente esplicita nella scena in cui la massa di carcerati esce timorosamente dalle celle alla fine del primo atto (dopo che Leonora-Fidelio ha convinto il guardiano Rocco ad aprire per un istante le porte del sotterraneo nel tentativo di scoprire se il marito vi è davvero rinchiuso). La sequenza è magistralmente espressa dalla scrittura corale beethoveniana, che passa dai primi lunghi accordi (il movimento incerto e atrofizzato dei carcerati, i cui occhi sono «disavvezzi alla luce e abbagliati al primo ritrovarla»)[3] a un progressivo crescendo in cui le voci si sovrappongono (a dire che luce e aria rientrano nei polmoni e nello spirito) per concludersi infine in un pianissimo che restituisce tutta l’angoscia dell’inevitabile richiudersi delle celle.

La levità del primo atto (che si apre sugli scambi da vaudeville tra Marzelline, figlia di Rocco invaghitasi di Fidelio, e il suo pretendente Jaquino) sfocia «nell’atmosfera fosca di una tragedia dell’oppressione»,[4] a cominciare dalla scena che apre il secondo: l’aria cantata da Florestano in catene ha in sé tratti di puro stoicismo insieme con un accorato vagheggiamento della libertà, di cui il pubblico può intuire la portata premonitrice. Effettivamente l’illuministica fiducia di cui è impregnata l’opera è ripagata dal lieto fine, in cui la provvidenza si allea con il diritto consentendo l’agognato scarceramento: al culmine della tensione, in un corpo a corpo che coinvolge Rocco, Florestano, Leonora e Don Pizarro nei sotterranei della prigione, uno squillo di tromba – memorabile coup de théâtre in forma sonora – annuncia l’arrivo del ministro Don Fernando. Proprio questo finale, in cui la funzione di deus ex machina è assolta da un rappresentante del potere tradizionale, unico in grado di riparare i torti e ristabilire la giustizia, tende a sconfessare molte letture recenti, che hanno insistito nel rinvenire nell’opera una sorta di trasposizione musicale di ideali rivoluzionari, e nel suo compositore un fiero avversario di ogni regime, dal pensiero marcatamente progressista.

2. La prigione come topos drammaturgico e scenografico

La scrittura del libretto di Fidelio si situa in un momento di grandi rivolgimenti del pensiero occidentale. Con l’evolversi del diritto, della procedura penale e della nozione stessa di delitto nell’ambito delle dottrine giuridiche illuministe, muta anche il ruolo sociale attribuito ai luoghi di detenzione (per i quali si intravede una funzione rieducativa, oltre che punitiva, il che porta a ripensarne anche la loro architettura). Il dibattito non resta confinato sulle pagine di giuristi e filosofi ma è alimentato anche dalla diffusione del romanzo come forma narrativa capace di indagare criticamente la realtà a partire da una o più coscienze individuali. È questa almeno la tesi, temeraria per certi aspetti, avanzata da John Bender in Imagining the penitentiary.[5] Separandosi dalla linea di ricerca seguita da Michel Foucault,[6] il saggio di Bender scopre nei testi dei maggiori narratori inglesi del Settecento non tanto i riflessi di una riforma del sistema carcerario (ancora di là da venire) quanto un’anticipazione della stessa. E la peculiare e influente ‘narratività’ dell’esperienza detentiva è il tema centrale di un altro contributo teorico, La prigione romantica di Victor Brombert, che attraverso numerosi esempi associa emblematicamente l’esperienza del poeta romantico al carcere, luogo duramente reale che si fa spazio poetico, creativo.[7]

Sebbene i saggi qui menzionati non includano tra le forme di letteratura il melodramma, non è improprio, vista la coincidenza temporale, estendere la riflessione anche allo sviluppo di un particolare schema convenzionale operistico che ha il suo fulcro drammatico nel protagonista incarcerato (che si tratti di un eroe o di un’eroina). Non a caso alla fine del Settecento si deve collocare la nascita della cosiddetta rescue opera, dramma avventuroso e patetico non privo di istanze politiche e religiose, che sviluppa la sua trama a partire da un’ingiusta reclusione, per concludersi con un salvataggio mozzafiato.

In effetti la locuzione rescue opera, che ha equivalenti in francese (pièce à sauvetage) e in tedesco (Befreiungsstuck),[8] designa non tanto un sottogenere, quanto piuttosto un sottoinsieme, ed è quantomeno indicativa della cospicua diffusione di questo topos nel repertorio operistico.[9] Il melodramma, così come la poesia, la narrativa e la memorialistica, aveva cioè scoperto e iniziato a sfruttare il potenziale epico e realistico connesso alla prigionia. Primo fra i suoi portati è senza dubbio il contrasto tra le forze del Male e quelle del Bene, polarità incarnate dalla figura di un despota che abusa del proprio potere e di un condannato, quasi sempre innocente e anzi mosso da alti ideali e spirito intrepido. Vi è poi il tema della solitudine, resa più insopportabile e straziante dall’oscurità – attributo assai ricorrente nelle didascalie dei libretti – e dalle atrocità del regime carcerario. Solitudine a cui si somma la disperata nostalgia degli affetti perduti, nonché la previsione di un infausto quanto inesorabile destino. L’aria e il recitativo di Florestano che aprono il secondo atto sono uno degli esempi più alti di questo sentimento, circonfuso di esaltata spiritualità e magniloquenza idealistica. Si tratta di una varietà di emozioni pienamente comprensibili dallo spettatore di ogni epoca, e che, rimanendo separate dalla distanza di sicurezza garantita dalla finzione scenica, sono in grado di suscitare commozione e diletto.[10]

Tuttavia, l’alto grado di convenzionalità insito nella produzione operistica comprende non solo scelte tematiche e strutturali, ma anche scenografiche, cioè visive: la scena di prigione tra Settecento e Ottocento è soprattutto il perno di un principio di ‘mutazione’.[11] Mutazione, cioè trasformazione, immersione in ambienti sempre diversi e sorprendenti: a prescindere dal vocabolario espressivo e dalle traiettorie individuali, è questa l’urgenza del gioco scenico che voglia blandire i gusti volubili del pubblico.

Nel caso di Fidelio il requisito pressoché indispensabile dell’esoticità induce a collocare l’azione in un’epoca anteriore e in una località sufficientemente periferica: il libretto prescrive infatti che lo svolgimento avvenga nel Seicento in una prigione di Stato spagnola, ad alcune miglia da Siviglia, senza poi fornire precisazioni e attributi coerenti alla scelta. Nondimeno, mentre le connotazioni geografiche e temporali sono minime, è alta l’omogeneità drammatica, che si riassume nel rispetto, più effettivo che burocratico, delle cosiddette unità aristoteliche, e nella centralità della prigione, perno di un tracciato di catabasi e anabasi: dopo un primo atto interamente ambientato nel cortile esterno del carcere con i suoi locali di servizio, l’azione si inabissa infatti in oscuri sotterranei, cioè nelle sue segrete, per poi riuscire sulla piazza di parata del castello adiacente, predisposta per il conclusivo tripudio.

3. Evasioni novecentesche

L’assenza di marcatori storici cogenti ha contribuito all’universalizzazione dei contenuti e dei valori espressi da Fidelio: lo svolgersi dell’opera, non essendo relativizzato a un preciso contesto, può diventare epitome di una positiva riflessione escatologica, disponibile ad attualizzazioni e astrazioni. È quanto tiene in prospettiva il già citato articolo di Sergio Sablich, al quale ci affidiamo per sintetizzare la visualità delle prime messinscene di Fidelio:

Per tutto l’Ottocento l’immagine scenografica di riferimento fu costituita dai disegni e dalle incisioni delle Carceri di Giovan Battista Piranesi, che con la loro mescolanza di realistico, capriccioso e grottesco individuavano un gusto barocco-illuministico, al tempo stesso d’invenzione e di concretezza storica, adatto, con numerose varianti, a contrassegnare le prigioni, reali e metaforiche, del Fidelio. Seguì un’epoca, agli inizi del Novecento, nella quale la tendenza al razionalismo geometrico investì tutto il teatro musicale di sperimentazioni […] puntando anche a individuare nell’opera una dimensione atemporale, astratta e simbolica, di puri valori luministici e atmosferici.[12]

Le prigioni piranesiane, con lo spessore sinistro delle loro ombre, furono dunque l’ascendente primario per gli allestitori ottocenteschi, ma è pur vero che non mancarono nel corso del XIX secolo ardite e fantasiose rivisitazioni: si pensi alla composizione scenografica neoclassica immaginata da Simon Quaglio per una rappresentazione data a Monaco nel 1820, a quella medievaleggiante che si vide a Londra nel 1833, o ancora a quella firmata da Pierre-Eugène Lacoste per il Théâtre des Italiens di Parigi nel 1869, con Leonora vestita in abiti da toreador (allestimenti, questi, di cui restano pochi bozzetti e frammentarie informazioni).

La storia novecentesca degli allestimenti di Fidelio incomincia con la produzione viennese del 1904 diretta da Gustav Mahler, poi portata trionfalmente a New York. L’urgenza avvertita da Mahler di liberare i contenuti politici dell’opera da quelle che considerava superfetazioni ‘borghesi’ si riverberò anche nelle scelte scenografiche compiute da Alfred Roller, prolifico esponente del cosiddetto Sezessionstil. I raffinati scenari disegnati da Roller, così come i costumi, avevano il preciso intento di marcare la distanza tra il potere autoritario di matrice settecentesca (Don Pizarro) e quello ‘illuminato’ del secolo successivo (Don Fernando): uno scarto enfatizzato dall’uso pionieristico della luce elettrica in chiave ‘psicologica’.[13]

Il Fidelio diretto da Otto Klemperer che inaugurò la prima stagione del Krolloper berlinese, nel 1927, ebbe un riscontro assai più controverso, anche e soprattutto per via delle scene di Ewald Dülberg. L’artista tedesco, influenzato dalla stilizzazione formale discesa dalle teorie di Adolphe Appia, ideò un rivoluzionario scenario costruito e fortemente chiaroscurato. Cubista, iconoclasta, cerebrale: la visualità imposta da Dülberg spazzava via ogni residuo naturalistico immergendo le scene in una fantasia architettonica atemporale composta da gradini, imponenti volumi e aperture squadrate. Blocchi rettangolari disposti in configurazioni differenti, con gli spigoli vivi in evidenza, delimitavano i diversi ambienti, senza identificarli: nella scena del cortile formavano un alto bastione torreggiante sopra i prigionieri mentre nell’ultimo tableau erano piazzati a lato, sguarnendo lo spazio centrale. Una gamma di grigi e blu formava la dominante cromatica, memore forse delle tonalità delle prime tele cubiste di Picasso e Braque.[14]

Un passo ulteriore e decisivo nella direzione dell’astrazione fu compiuto da Wieland Wagner nel Fidelio che debuttò a Stoccarda nel 1954. Qui l’unico arredo scenico era un’imponente griglia innalzata a mo’ di recinzione, riposizionata nel corso della messinscena per demarcare i vari ambienti. Inevitabile riferimento visivo era l’architettura dei lager nazisti, nervo scoperto nella cultura e nella politica tedesca post-conflitto: la recinzione mobile, la luce talora accecante che tagliava la scena, i movimenti alienati e meccanici dei prigionieri alla catena, tutti con le teste rasate e le uniformi identiche, furono immagini sconvolgenti che suscitarono reazioni in tutta Europa.[15]

Fu una svolta: dopo gli orrori concentrazionari del secondo conflitto mondiale, o meglio dopo il loro universale riconoscimento, le regie di Fidelio non hanno potuto fare a meno di confrontarsi con la possibilità di questa traslazione temporale. In letture ‘politiche’ dell’opera – talora attualizzata, in altri casi epicizzata brechtianamente oppure resa con torsioni intellettualistiche, radicali, ironiche o apocalittiche – si sono avventurati molti esponenti del cosiddetto Regietheater in area tedesca.[16] Ma è opportuno segnalare, quale esemplificazione di un polo opposto, anche la regia di Peter Hall, che per il Glyndebourne Festival Opera del 1979 allestì una messinscena calligrafica, scrupolosamente rispettosa di ogni didascalia del libretto, pur evitando la sterilità filologica con un avvincente gioco di luci.

Guardando al nostro Paese, si può dire che Fidelio è un titolo pressoché sconosciuto all’Italia ottocentesca: dopo un debutto milanese nel 1883, con la direzione d’orchestra di Anton Seidl, la prima rappresentazione con cast italiano si ha al Teatro Apollo di Roma (nel 1886), diretta da Edoardo Mascheroni. Si trattò di un vero e proprio fallimento, per l’inadeguatezza – in qualche caso ammessa dagli stessi critici musicali – nel recepire le novità beethoveniane, così distanti dalle atmosfere e dalle melodie del repertorio italiano.

In una storia esecutiva che annovera soprattutto grandi interpreti stranieri, le messinscene più rilevanti nella prima metà del Novecento sono le due del 1927 (in occasione del primo centenario della morte di Beethoven), condotte dalle nobili bacchette di Arturo Toscanini (alla Scala) e Gino Marinuzzi (al Regio di Torino), e quella del 1939, che poteva contare sulla direzione di Wilhelm Sieben, la regia di Mario Frigerio e le scene dipinte da Nicola Benois.

Di gusto marcatamente pittorico fu anche l’allestimento del 1949 firmato da Oskar Schuh, sempre alla Scala, con le scene disegnate da Felice Casorati. Il biasimo che molta parte della critica riservò allo stile del pittore novarese dà la misura di quale fosse l’orizzonte di attesa per quel che riguarda la costruzione scenografica di Fidelio. La vaghezza sottilmente perturbante di Casorati nel suggerire «quell’atmosfera magica e quell’ambiente di sogno»[17] attraverso luoghi ‘impossibili’ (come l’imponente fortezza dai torrioni cuspidati dipinta per il secondo atto), i volumi contornati in nero, le aberrazioni prospettiche e le tonalità sospese, laccate, tipiche della sua tavolozza, erano parte di un linguaggio figurativo che nel complesso non sembrò pienamente intonato alla musica di Beethoven.[18]

Venendo agli ultimi decenni, gli allestimenti selezionati e qui di seguito analizzati formano un gruppo ristretto, limitato ai soli palcoscenici italiani, ma comunque altamente significativo per riflettere sulle trasformazioni che può subire la scena di prigione, con l’incorporazione o la sovrapposizione di segni visivi finalizzati a riprodurre i simulacri della contemporaneità.[19] Allo stesso tempo possono anche esemplificare le tendenze recenti della regia lirica, e della scenografia nello specifico, sempre più propensa a ricavare dai libretti sproni creativi (nel rispetto dei valori di senso determinati dalla musica) piuttosto che a piegarvisi supinamente.

4. Ezio Frigerio, da Strehler a Herzog

«Una immensa sequenza di domande e di scelte, ognuna contrastante quasi con le altre», così Giorgio Strehler definì Fidelio in un contributo autocritico pubblicato nel 1974.[20] Dalle cronache relative all’edizione del 1969 per il Maggio Musicale Fiorentino (prima di due distinte versioni, distanti vent’anni l’una dall’altra) emerge con chiarezza quali siano state le risposte fornite dal regista triestino alla prova del palcoscenico.[21]

Priorità del suo intervento registico, per certi versi pionieristico nel novero delle realizzazioni novecentesche, è il recupero dell’immanente teatralità dell’opera. Lo sviluppo drammaturgico interno, che è anche sviluppo ritmico ed emotivo, è accentuato imponendo ai cantanti dinamiche recitative parallele allo svolgersi della vicenda e all’esecuzione musicale: vivaci e disinvolte all’inizio, ad assecondare il clima ‘cameristico’ delle prime scene, e poi gradualmente più intense, tormentate.

Ma vi concorre in maniera essenziale anche l’impianto scenografico messo a punto da Ezio Frigerio, tra i collaboratori storici di Strehler. L’azione è trasferita arbitrariamente ai primi dell’Ottocento, epoca filtrata attraverso connotazioni visive ispirate alle più cupe pitture di Goya, dai rapporti tonali evocativi e anticlassici. È goyesca la nera parete di pietre squadrate che durante l’opera avanza fatalmente dal fondo fino al boccascena, restringendo il campo d’azione, così come le vesti lacere fatte indossare agli oppressi e le feluche napoleoniche portate dai carcerieri.[22] In tal modo, riflettendo «sulla posizione umana e politica di Beethoven»[23] e associandovi quella del suo contemporaneo Goya (accomunato al primo, oltre che dalla senile sordità, anche dalla condizione di inquieto testimone del periodo rivoluzionario e poi napoleonico), Strehler e Frigerio costruiscono un sistema specchiante scevro da ogni tendenziosa sovrastruttura.

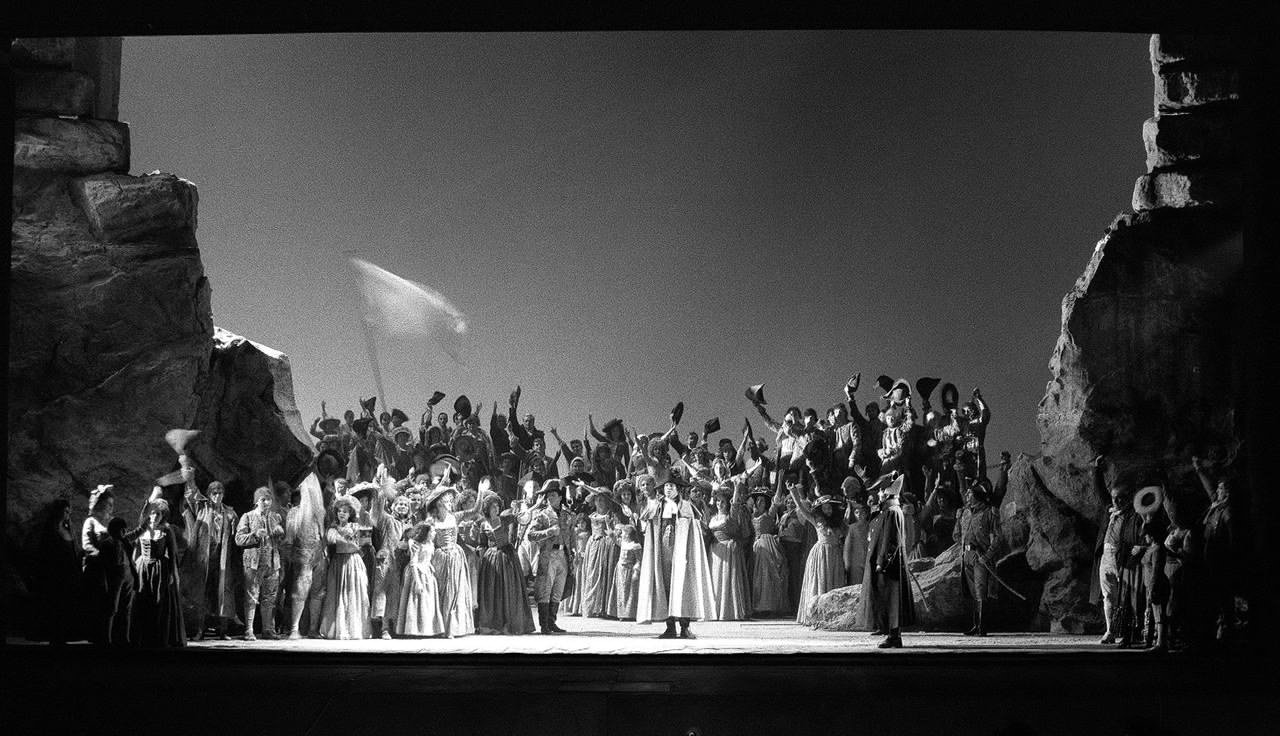

Quando il regista torna a lavorare su Fidelio, per la coproduzione italo-francese che inaugura lo Châtelet di Parigi nell’autunno del 1989 (giungendo poi alla Scala all’inizio dell’anno successivo), è ancora Frigerio a occuparsi della parte visiva, insieme alla compagna costumista Franca Squarciapino. Uno degli aggiornamenti scenografici più significativi riguarda la cella sotterranea di Florestano, trasformata in un anfratto roccioso, ancora goyesco, che nella scena conclusiva si dischiude, lasciando che il tripudio finale sia irraggiato dalla piena luce.[24]

Ezio Frigerio e Franca Squarciapino fanno da trait d’union tra la seconda regia strehleriana e l’evento d’apertura della stagione scaligera 1999-2000, il Fidelio diretto da Werner Herzog.[25] Alla coppia di artisti il cineasta tedesco si affida per realizzare la sua intuizione di collocare l’azione in una gabbia massiccia e soffocante, che può essere sì una galera del Settecento, ma anche una disumana fabbrica ottocentesca, un atroce campo di lavoro del XX secolo o uno qualsiasi dei luoghi di schiavitù ancora presenti nel mondo attuale.[26]

L’idea si concretizza in una scena unica dominata da una costruzione cubica sul fondo, in cui si aprono finestre sbarrate su quattro piani. Da queste aperture, debolmente illuminate nel primo atto, si affacciano i carcerati, resi impotenti dall’internamento (quasi che l’intento fosse duplicare la passività dello spettatore in platea).

L’edificio, dalla superficie di mattoni scuri, con scale metalliche, alte ciminiere ai lati, minacciosi forni e antri senza luce alla base, è però reclinato all’indietro, come sottoposto a una deformazione che ne scorcia le linee (un’alterazione prospettica non troppo dissimile da quella applicata ai loculi cimiteriali voluti da Stéphane Braunschweig per il suo Fidelio parigino di pochi anni prima).

Ciò che la musica annuncia attraverso il coraggioso canto di Leonora si realizza tecnicamente con un enorme paranco a vista, che solleva e infine abbatte il colosso di pietra (ineludibile il riferimento al recente crollo del muro di Berlino), consentendo la scarcerazione di Florestano, e più in generale – questo pare dire implicitamente la scena – la liberazione da ogni schiavitù.[27] Tale relazione tra chiusure e aperture, tetraggini e incandescenze, trova corrispondenza anche negli abiti disegnati dalla Squarciapino: le tonalità notturne e le stoffe pesanti e lacere del primo atto, storicamente credibili, lasciano il posto infatti alle tinte ricche dei costumi indossati nel finale, come risvegliati dalla luce calda della speranza.

5. Attualità vs atemporalità: Carsen e Servillo

Nel 2003, oltre trent’anni dopo la prima versione strehleriana, il Maggio Musicale Fiorentino torna ad aprire una stagione con Fidelio.[28] L’allestimento (coprodotto dall’Opera di Amsterdam) è affidato a Robert Carsen, prolifico e premiatissimo regista canadese. Il suo consolidato gruppo di lavoro, formato da Radu e Miruna Boruzescu (scenografo e costumista) e da Piet van Praet (responsabile delle luci), concepisce una scena unica dalle superfici scabre illuminate da potenti riflettori. La vertiginosa altezza di questo spazio squadrato e dai colori lugubri è accentuata visivamente dalle alte scale a parete che si arrampicano fino alla sommità.

L’ambientazione è esplicitamente tradotta in epoca moderna, con evidenti, anche se non dichiarati, richiami ai campi di concentramento nazisti: la parete ferrosa in sostituzione del sipario, i realistici oggetti di scena (tavoli metallici da laboratorio, catini e bidoni di benzina), le divise militari dei guardiani (con stivali neri e bustina in capo) e le montagne di pigiami a strisce destinate ai prigionieri, la voce distorta e metallica di Don Pizarro, trasformato in un autoritario burocrate che urla ai suoi sgherri con la valigetta sotto braccio. Nel complesso una messinscena che non può dirsi ardita né originale, visti i numerosi precedenti. Tuttavia Carsen serba per il finale l’esposizione d’una sua propria chiave di lettura: dopo che le trombe hanno annunciato l’arrivo del ministro e una quantità di ceri ha rischiarato la scena, dalla platea irrompono le milizie dell’ONU (i cui caschi blu punteggiano cromaticamente una scena fino a quel momento contrassegnata dalla dominante grigia). Insieme alle truppe fa il suo ingresso un caotico seguito di reporter pronti a riprendere in diretta l’arrivo di Don Fernando, con telecamere, fari e giraffe puntate su eroi e vittime. Una sequenza conclusiva che estremizza l’attualizzazione della vicenda e sembra riflettere, o lanciare un avvertimento, sulla spettacolarizzazione della Storia, di quella eroica come di quella tragica, ovvero sulla riduzione del reale a evento giornalistico, con la simultaneità tra un fatto e la sua comunicazione di massa.[29]

Quanto detto a proposito dell’allestimento firmato da Carsen non può in alcun modo riferirsi al Fidelio commissionato a Toni Servillo per l’apertura della stagione 2005-2006 del Teatro di San Carlo di Napoli.[30] Esplicitamente contrario a ogni ammodernamento, quando ingenera «una confusione di segni che non permette al potenziale drammatico dell’opera di venire fuori per quello che è»,[31] Servillo decide di rispettare in massima parte la drammaticità del testo, abbreviando i recitativi, rinunciando quasi del tutto al registro comico e agli indugi amorosi, e assegnando ai cantanti una partitura gestuale molto rarefatta, bilanciata e naturale. Analogamente, le scelte costumistiche di Ortensia de Francesco sono guidate da un principio di praticità, per cui il rimando a un’epoca (i primi dell’Ottocento, cioè l’epoca in cui l’opera fu concepita) è più funzionale che didascalico.[32]

L’attenuazione degli interventi registici rende più evidente, per contrasto, la monumentalità delle presenze installate da Mimmo Paladino nello spazio scenico chiuso da pareti semicircolari (organizzato da Daniele Spisa e illuminato da Cesare Accetta). Gli elementi scenografici concepiti dall’artista napoletano intrattengono con l’opera un rapporto completamente diverso rispetto agli esempi descritti finora. Non già dinamiche illustrazioni ma ‘quadri scenici’ dal potenziale polisemico, voluminosi punti di fuga che occupano lo spazio e l’attenzione dell’osservatore, in ragione delle loro dimensioni (l’ingombro è peraltro smentito dalla leggerezza dei materiali plastici usati) e delle possibili correlazioni semantiche. Più che a favorire l’interazione con i personaggi, tali oggetti servono a marcare lo scarto dimensionale tra la figura umana e il contesto: così è per l’enorme testa reclinata del primo atto, che sembra sagomata nella lamiera e che è da ricondurre ai tipici profili privi di connotati che abitano le tele di Paladino, per la gigantesca campana muta cui è legato Florestano (un richiamo all’epilogo del film di Tarkovskij Andrej Rublëv) e per il poliedro a forma di stella, sospeso al centro della scena nel finale, emblema della ragione finalmente trionfante.[33]

6. Luci e ombre del presente: Kraus, Martone, Warner

Anche in anni recentissimi Fidelio continua a essere protagonista di aperture di stagione: i tre allestimenti qui riuniti, distanti un triennio l’uno dall’altro, possono avere quali comuni denominatori la propensione alla dinamicità e l’insistenza sulla polarità ombra/luce, espressione e sintesi delle dicotomie della Storia, nonché dell’animo umano.[34]

La più radicale delle interpretazioni recenti è quella fornita dal tedesco Chris Kraus per lo spettacolo coprodotto nel 2008 dai teatri emiliani di Reggio, Modena e Ferrara insieme con il Teatro Real di Madrid e il Festspielhaus di Baden Baden. [35] Alla sua prima regia lirica Kraus, insieme con lo scenografo Maurizio Balò, compie una sofisticata manipolazione dei nessi storici abitualmente collegati all’opera. Un gioco di luci movimentato e a tratti allucinatorio (disegnato da Gigi Saccomandi) scolpisce una serie di immagini sconcertanti, a cominciare dall’enorme ghigliottina che domina la scena fin dall’inizio (quando fa il suo primo ingresso, Leonora nei panni di Fidelio reca con sé la pesante lama portata a far molare, invece delle catene previste dal libretto). Il riferimento è agli anni del Terrore, che fanno da contesto alla vicenda raccontata da Bouilly, ma l’incombente strumento di morte serve anche da funereo contrappunto alle prime scene ‘leggere’.

È memorabile l’apparizione di Don Pizarro, rappresentato come un infermo costretto in carrozzella: audace correlazione tra l’esercizio protervo del potere e il decorso di una patologia degenerativa. L’immagine del carcere si riduce a una scura muraglia semicircolare, una sorta di alveare semovente dentro il quale sono incasellati i prigionieri/coristi, ammanettati e senza volto, la cui corta tunica arancione ha richiamato alla memoria le scioccanti foto dei detenuti di Guantánamo.[36] Sarà Leonora/Fidelio, mentre cerca il marito alla fine del primo atto, a togliere loro il cappuccio che ne annulla le fattezze (i costumi sono di Annamaria Heinrich).

Non meno sorprendente l’epilogo, per taluni viziato da una lettura forzatamente distopica e comunque contraria al messaggio beethoveniano:[37] finalmente apertasi la parete-alveare, il pingue ministro Don Fernando, vestito con una porpora cardinalizia, ‘benedice’ la frettolosa esecuzione di Don Pizarro, e un istante dopo Florestano si sostituisce al vecchio governatore della prigione, imbracciando gli stessi strumenti di potere. Gli ultimi segni scenografici – la luce accecante che inonda la scena e la platea, la dilagante folla trattenuta da un cordone di gendarmi e le ghigliottine che ricompaiono in controluce sullo sfondo – individuano chiaramente l’intento di Kraus: riassumere icasticamente un’evidenza storica, il passaggio dall’autoritarismo monarchico alla non meno crudele e antidemocratica dittatura giacobina.

Anche l’impianto scenico del Fidelio torinese diretto da Mario Martone nel 2011 è fisso e ha i toni chiaroscurati di un’accuratissima illustrazione, con reminiscenze cinematografiche.[38] In maniera inconsueta, lo scenografo Sergio Tramonti situa in proscenio la cella d’isolamento di Florestano, sbarrata da una grata ma sempre visibile, come a ricordare fin da subito il luogo verso cui punta l’azione di Leonora. Altrettanto inusuale è la scelta registica di svelare immediatamente il travestimento della donna, mostrandone i lunghi capelli e le forme sotto la giacca aperta.

L’ambientazione carceraria è resa esplicita dal piccolo edificio sulla destra (la guardiola illuminata da una luce a incandescenza), dal ballatoio sopraelevato, cui si accede attraverso due rampe di scale, e dalla svettante torretta d’avvistamento centrale, con i suoi minacciosi altoparlanti. Assai interessante è la soluzione adoperata per il fondale: il palcoscenico è infatti limitato da una sorta di pelle fatta di immagini fotografiche su un velo di tulle. Nel secondo atto, rimossa questa proiezione, si scopre la struttura nuda, essenziale e metallica della scenografia.

La gestione delle luci, predisposte da Nicholas Bovey, tende a esaltare i momenti di massima drammaticità, come l’aria di Florestano durante la quale un chiarore radente spiove sulla cella facendo spiccare appena le mani del prigioniero aggrappate alle sbarre. Una necessità di movimento sembra guidare la direzione registica di Martone (reduce dalla riflessione sulle galere borboniche mostrate nel film Noi credevamo), il quale assegna a ciascun personaggio un contrassegno fisico tale da evidenziarne debolezze e disagi: la zoppia di Jaquino e l’alcolismo di Rocco (dettaglio appena adombrato nel libretto) sono posti cioè a indice di una natura ambigua o irresoluta. La stessa urgenza si riflette anche nella disomogeneità dei costumi (disegnati da Ursula Patzak): più dell’attenzione filologica (le divise non corrispondono né alla moda seicentesca né a quella dell’epoca di Beethoven, e i prigionieri indossano abiti civili), si percepisce l’intenzione di cercare la varietà all’interno dei gruppi, giocando sulle sfumature di colore, come i differenti blu usati per le divise militari, e le tenui tonalità degli abiti indossati dalle donne.

«Credo che l’unica possibilità sia proporre l’opera con un’ambientazione contemporanea […] Noi dobbiamo trovare la nostra “cornice di riferimento”, astratta o reale, che rifletta le atrocità dei nostri tempi»:[39] così si è espressa la regista britannica Deborah Warner a proposito del Fidelio che ha inaugurato la stagione 2014-2015 del Teatro alla Scala.[40]

La cornice di riferimento individuata dalla Warner, insieme con la scenografa e costumista Chloe Obolensky, è una grigia fabbrica dismessa, con pilastri di cemento, bidoni rugginosi, vecchie sedie e macchinari impolverati (scelta molto simile a quella già adottata dalla Warner in una messinscena del 2001 a Glyndebourne). L’ampia cubatura, all’apparenza un rifugio perfetto per delinquenti (le prime comparse che si vedono a sipario alzato sono uno spacciatore e il suo cliente), ospita anche la guardiola di Rocco, e sul finire del primo atto il cortile dove i prigionieri, rappresentati come una massa multietnica di operai, elevano il loro canto di speranza, ancorché legati e sorvegliati da pastori tedeschi al guinzaglio. La lente ermeneutica con cui osserviamo la realtà odierna non fa fatica a cogliere qui l’affinità tra la sofferenza della carcerazione e quella dovuta a un lavoro penoso o sfibrante, angosce inasprite dalla percezione della subalternità del singolo rispetto a un potere prepotente. Forse più dell’ambientazione post-industriale, risolta con un’accurata piantazione scenica, sono state le scelte costumistiche a ingenerare il contrasto più vistoso e stridente con i riferimenti storici dell’opera: l’abbigliamento casual di Marzelline e Jaquino (jeans, t-shirt e felpe colorate), la tuta blu di Leonora, la giacca da industriale di Don Pizarro.[41]

Con poche modifiche, lo stesso scenario serve anche al secondo atto, ma rappresenta un tenebroso sotterraneo percorso dalle torce elettriche di Rocco e Leonora in cerca di Florestano. Dopo che le altissime pareti di fondo sono crollate di colpo, la scena si inonda di luce, sia pure offuscata da una coltre di fumo. L’euforia che segue l’arrivo di Don Fernando esplode insieme con i colori, sino a quel momento smorzati: caschetti da cantiere, fazzoletti variopinti, giubbini catarifrangenti e, soprattutto, il rosso rivoluzionario delle bandiere sventolate da una folla festante.

1 Più propriamente si tratta di un Singspiel, in cui si alternano cioè parti recitate in prosa e parti cantate.

2 Fait historique è il sottotitolo del libretto di Bouilly, composto per una fortunata opera musicale di Pierre Gaveaux andata in scena a Parigi nel 1798. Bouilly, prima di diventare un prolifico autore di racconti e drammi teatrali, ricoprì numerose cariche pubbliche a Tours, ove fu anche pubblico accusatore nel Tribunale rivoluzionario; nelle sue Memorie asserirà di aver tratto la materia narrativa di Leonore da un evento realmente accaduto negli anni del Terrore.

3 P. Isotta, ‘Fidelio, la sublime commedia tragica’, Corriere della Sera, 6 dicembre 1999.

4 S. Sablich, ‘L’opera in scena. La donna è immobile’, Classic Voice Opera, 13, giugno-luglio 2003, p. 14.

5 J. Bender, Imagining the Penitentiary. Fiction and the Architecture of Mind in Eighteenth-Century England, Chicago-London, University of Chicago Press, 1987.

6 In M. Foucault, Surveiller et punir: Naissance de la prison, Paris, Gallimard, 1975.

7 Cfr. V. Brombert, La prigione romantica, Bologna, il Mulino, 1991 (ediz. orig. The romantic prison, Princeton University Press, 1978)

8 Forse il primo uso dell’espressione tedesca lo si trova riferito proprio al Fidelio beethoveniano, in un saggio di Karl Klob dal titolo Die Oper von Gluck bis Wagner (Ulm, Kerler Verlags, 1913).

9 Eroine incarcerate sono la Lodoiska nell’opera omonima di Luigi Cherubini, la Séraphine di La caverne di Jean-Francois Le Sueur, e la Amenaide nel Tancredi rossiniano, melodrammi compresi nei decenni 1790-1810. In particolare, il tema della prigionia nel corpus operistico di Rossini presenta aspetti peculiari, affrontati da D. Tortora in ‘Il personaggio recluso: un topos dello scioglimento’, contributo che si legge ora in D. Tortora, Drammaturgia del Rossini serio. Le opere della maturità da Tancredi a Semiramide, Roma, Torre d’Orfeo, 1996, pp. 194-206.

10 Da pochi decenni Edmund Burke aveva pubblicato la sua indagine sulle nozioni di ‘bello’ e di ‘sublime’ (A Philosophical Enquiry into the Origin of Our Ideas of the Sublime and the Beautiful, uscito nel 1757), individuando nel terrore ‘sublime’, capace di provare reazioni come riverenza e stupore, una componente ineliminabile del piacere, a patto che l’osservatore lo percepisca solo empaticamente, in maniera contemplativa e dunque non pericolosa. Sul rapporto che la scena di prigione instaura tra contenuti politici e proiezione emozionale è interessante il contributo di T. S. Grey, ‘Commentary: Opera in the Age of Revolution’, The Journal of Interdisciplinary History, 36.3, 2005, pp. 555-567.

11 A proposito dei prodromi della scena di prigione è d’obbligo richiamare la ponderosa ricostruzione di A. Romagnoli, Fra catene, fra stili e fra veleni... ossia Della scena di prigione nell’opera italiana, Lucca, LIM, 1995, e il saggio di P. Mechelli, La scena di prigione nell’opera italiana (1770-1835), München, Grin Verlag, 2011.

12 S. Sablich, ‘L’opera in scena’, p. 15.

13 Si leggano le ricchissime pagine critiche di H.-L. de La Grange in Gustav Mahler, vol. 3, Vienna: Triumph and Disillusion (1904–1907), Oxford University Press, 2000, pp. 1-75.

14 Vi era stata a dire il vero una prima versione della messinscena, data a Wiesbaden nel 1924, in cui la composizione scenografica era caratterizzata da sgargianti cromie quasi fauve. Cfr. E. Baker, From the score to the stage. An illustrated history of continental opera production and staging, University of Chicago Press, 2013, pp. 311-313.

15 Cfr. P. Robinson, Ludwig van Beethoven: Fidelio, Cambridge University Press, 1996, pp. 159-161.

16 Ne dà conto Sergio Sablich menzionando le versioni di Harry Kupfer, Johannes Schaaf, Nikolaus Lehnhoff, Achim Freyer. Cfr. S. Sablich, ‘L’opera in scena’, p. 15.

17 Così si legge in uno scritto di Casorati dal titolo Appunti scenografici, apparso su Numero Unico XII Maggio, Firenze, 1949, p. 35.

18 Guido Frette commentò seccamente, ma non senza argomentazioni a sostegno della sua tesi: «Forse sarebbe stato meglio non affidare a Casorati, pittore di grandissimi meriti e di rara onestà artistica, l’incarico di eseguire i bozzetti per un’opera la cui musica è così lontana dal clima “casoratiano” […]», ‘Le scene di Casorati’, Tempo di Milano, 1 febbraio 1949.

19 Un inquadramento generale ed extranazionale sulla storia delle messinscene di Fidelio si può trovare in C. Merlin, ‘Les mises en scène de Fidelio 1927-1995’, L’Avant-Scène Opéra, 164, mars-avril 1995, pp. 113-120.

20 G. Strehler, ‘Una interpretazione del «Fidelio»’, in Per un teatro umano, Milano, Feltrinelli, 1974, pp. 219-221. Insieme ad alcune illustrazioni e a un percorso biografico del regista, le note di Strehler si leggono anche in Visualità del Maggio. Bozzetti, figurini e spettacoli 1933-1979, catalogo della mostra di Firenze, Forte di Belvedere, 2 maggio-7 ottobre 1979, pp. 357-358.

21 Cfr. E. Valente, ‘Sul “Fidelio” di Strehler l’impronta di Goya’, l’Unità, 5 giugno 1969; G. Pestelli, ‘“Fidelio” al Maggio fiorentino grande spettacolo di Strehler’, la Stampa, 5 giugno 1969. Le due edizioni a cui ci riferiamo sono rispettivamente: Fidelio a Firenze, Maggio Musicale Fiorentino, regia di Giorgio Strehler (direttore Zubin Mehta), maggio 1969; Fidelio a Milano, Teatro alla Scala, regia di Giorgio Strehler (direttore Lorin Maazel), gennaio 1990.

22 Nello stesso 1990 il Fidelio che si vide a Trieste, diretto da Frank Bernd Gottschalk con scene di Ulderico Manani, conteneva un riferimento ancor più esplicito alla pittura di Goya, citando il celeberrimo dipinto Il 3 maggio 1808: fucilazione alla montagna del principe Pio nella sequenza in cui i prigionieri, con le braccia alzate, vengono brutalmente ricondotti nelle celle.

23 G. Strehler, ‘Una interpretazione del «Fidelio»’, p. 221.

24 Cfr. R. Tedeschi, ‘Un Fidelio di marca Strehler’, l’Unità, 12 novembre 1989.

25 Prima rappresentazione: 7 dicembre 1999, direttore Riccardo Muti.

26 Cfr. M. G. Gregori, ‘Herzog: il mio Fidelio’, l’Unità, 19 novembre 1999.

27 Cfr. C. Provvedini, ‘Fidelio come in un lager’, Corriere della Sera, 26 novembre 1999; Sandro Cappelletto, ‘Fidelio un desaparecido alla Scala’, la Stampa, 6 dicembre 1999; M. Zurletti, ‘Muti, mai così ispirato’, la Repubblica, 8 dicembre 1999; P. Isotta, ‘Fidelio, la musica vince sul teatro’, Corriere della Sera, 9 dicembre 1999.

28 Prima rappresentazione: 11 maggio 2003, direttore Paavo Järvi.

29 Cfr. R. Tedeschi, ‘Fidelio al Maggio, la pace trionfa in barba all’opera’, l’Unità, 13 maggio 2003; E. Torselli, ‘L’amore al tempo dei lager’, Drammaturgia.it, 14 maggio 2003.

30 Prima rappresentazione: 4 dicembre 2005, direttore Tomáš Netopil.

31 Mimmo Paladino. Scene per Fidelio, opera lirica in 2 atti di Ludwig van Beethoven, conversazione di Mimmo Paladino e Toni Servillo con Demetrio Paparoni, Napoli, Teatro di San Carlo, 2005, p.n.n.

32 Cfr. S. Maraucci, ‘Un deludente Fidelio per Servillo e Paladino’, Hystrio, gennaio-marzo 2006, p. 109; P. P. De Martino, ‘Fidelio a due facce’, Il Giornale della musica, 5 dicembre 2005.

33 Cfr. P. Vagheggi, ‘Mimmo Paladino artista totale’, la Repubblica, 21 novembre 2005.

34 Un’altra versione ancora dovrebbe aggiungersi all’elenco, quella firmata da Pier’Alli per l’apertura della stagione 2015 del Maggio Musicale Fiorentino. L’allestimento (molto ricco visivamente e con un uso delle proiezioni assai originale per come riesce, nel secondo atto, a surrogare i mezzi propriamente teatrali nel mostrare i recessi della prigione) è in realtà lo stesso presentato a Valencia nel 2006 per l’inaugurazione del nuovo Palau de les Arts, motivo per il quale mi permetto di non parlarne diffusamente in questa sede. Benché mai arrivato sui palcoscenici italiani, vale la pena ricordare anche l’ironico e anticonvenzionale allestimento che Alex Harb ha confezionato per l’Opera di Francoforte nel 2008, trasformando la prigione nella sala d’attesa di una Landesbausparkasse (ovvero la Cassa regionale di risparmio per gli immobili) e facendo di Florestano un disperato che cerca vanamente di ottenere un mutuo per la casa, fino al provvidenziale intervento di Leonora.

35 Prima rappresentazione: 6 aprile 2008, direttore Claudio Abbado.

36 Cfr. L. Bentivoglio, ‘Abbado trionfa con Beethoven’, la Repubblica, 7 aprile 2008; A. Foletto, ‘Orrore, sfinimento e luce nel Fidelio di Abbado’, la Repubblica, 8 aprile 2008; P. Isotta, ‘Troppe manette per questo Fidelio’, Corriere della Sera, 8 aprile 2008.

37 G. Pestelli, ‘Abbado esalta “Fidelio” anche sotto la ghigliottina’, la Stampa, 9 aprile 2008; M. Messinis, Il ‘“Fidelio” di Abbado, dramma delle idee’, Il Gazzettino, 10 aprile 2008; L. Arruga, ‘Abbado dirige il “Fidelio” che ha sempre sognato’, il Giornale, 10 aprile 2008.

38 Prima rappresentazione: 9 dicembre 2011, direttore Gianandrea Noseda

39 D. Warner, Libretto di sala di Fidelio, Teatro alla Scala di Milano, dicembre 2014.

40 Prima rappresentazione: 7 dicembre 2014, direttore Daniel Barenboim.

41 Cfr. A. Mattioli, ‘Com’è grigio “Fidelio” nella Milano blindata’, la Stampa, 8 dicembre 2014; P. Isotta, ‘Direttore, scene, cantanti: tutti gli errori di Fidelio’, Corriere della Sera, 9 dicembre 2014; V. Borghetti, ‘Tempi moderni’, Drammaturgia.it, 16 dicembre 2014.