1.«Possa ognor, felice appieno, teco l’Anglia giubilar!»

Uneasy lies the head that wears a crown.

William Shakespeare, King Henry Fourth, Second part, III, 1 (1598)

Nobile e silente, l’ombra di un cervo si aggira sul palcoscenico. Rappresenta il richiamo della natura, violata e assente, un eden d’incorrotta perfezione. Ma fors’anche qualcosa in più: è la prima di una lunga serie di citazioni con cui Davide Livermore costella la sua produzione di Elisabetta regina d’Inghilterra di Gioachino Rossini, nell’agosto del 2021, per il cartellone del Rossini Opera Festival di Pesaro.[1]

Programmato (casualmente?) nel 2020, in tempi di Brexit, il dramma per musica rossiniano è stato ‘recuperato’ l’anno successivo: appuntamento lungamente atteso per la caratura storica dell’opera, titolo di esordio del Pesarese a Napoli, il 4 ottobre del 1815, «giorno onomastico di Sua Altezza Reale il Principe ereditario delle Due Sicilie», come recitava il frontespizio del libretto del debutto; ma anche atto di battesimo di un settennato che avrebbe consacrato, al tempo stesso, la gloria imperitura di Rossini e le fortune di Domenico Barbaja, impresario dei Reali Teatri di Napoli.[2] Su libretto di Giovanni Schmidt, Elisabetta era dunque il primo titolo di quell’«engagement» che presto si sarebbe rivelato come il più significativo e duraturo nella carriera di Rossini, perfezionato proprio dopo il successo dell’opera in un contratto destinato a estendersi su «plusieurs années»,[3] fino al 1822.[4] Di più: dietro la scelta del soggetto, di fonte francese e italiana, si celava il desiderio di un uso celebrativo del «Teatro del Re», che proprio nelle tormentate vicende della regina Tudor coniugava un tributo alle milizie britanniche, strategiche nella restaurazione dell’ancien régime, come alla clemenza del nuovo – e al tempo stesso vecchio – corso, di cui si esaltava programmaticamente la lungimiranza politica.[5]

È dunque un componimento significativo, in primis per Rossini, opera dal carattere altamente sperimentale, per la soppressione dei recitativi secchi come per il ripensamento della tecnica dell’autoimprestito (un solo numero della partitura non ne contiene, il Duetto Leicester-Norfolc del secondo atto), funzionale al contesto «morale» del dramma; fino alla scrittura ‘su misura’ per una compagnia «di cartello» che, impreziosita dalle presenze di Andrea Nozzari e Manuel García, era capeggiata da Isabella Colbran, che del musicista sarebbe stata compagna e musa ispiratrice grazie a una presenza scenica soggiogante:

Mademoiselle Colbran, dans Élisabeth, n’avait point de gestes, rien de théâtral, rien de ce que le vulgaire appelle des “poses” ou des “mouvements tragiques”. Son pouvoir immense, les événements importants qu’un mot de sa bouche pouvait faire naître, tout se peignait dans ces beaux yeux espagnols si beaux, et dans certains moments si terribles. En voyant mademoiselle Colbran parler à Mathilde, il était impossible de ne pas sentir que, depuis vingt ans, cette femme superbe était reine absolue. C’est cette “ancienneté” des habitudes que le pouvoir supreme fait contracter, c’est l’évidence de l’absence de toute espèce de doute sur le dévouement que ses moindres faintaisies vont rencontrer, qui formait le trait principal du jeu de cette grande actrice.[6]

Stendhal è affascinato dall’«istinto tragico» della Colbran, la cui interpretazione della regina inglese gli avrebbe ispirato pagine memorabili, l’ultima, a suo dire, prima del prematuro declino. Di fronte a tanta perizia sulla scena, non è un caso se lo scrittore francese non esiterà a definirsi «Rossiniste de 1815»,[7] alla maniera dei poilus che avevano fatto la Rivoluzione del 1789 e poi le guerre napoleoniche: come i Napoletani, «ebbri di felicità», diventa convinto assertore del ruolo di spartiacque epocale di Elisabetta regina d’Inghilterra, che considerava come il punto di partenza di un’autentica rivoluzione copernicana.

Rappresentata con alterne fortune in Italia fino al 1838, dopo un ultimo allestimento risalente al 1841 a Würzburg, l’opera avrebbe ritrovato voce soltanto nel 1953, in occasione dell’incoronazione di Elisabetta II d’Inghilterra: il 27 aprile viene infatti eseguita all’Auditorium della Rai di Milano, diretta da Alfredo Simonetto, per essere trasmessa alcuni mesi più tardi, il 16 agosto.[8] Quasi a voler confermare il carattere encomiastico del testo, tutte le riprese dell’opera, a cavallo tra il Novecento e il Duemila, sono segnate da una sorta di regale, fortunata ‘intesa’ tra il melodramma italiano e la sua ambientazione britannica: nel 1968, per il primo centenario della morte di Rossini, viene allestita al Camden Festival di Londra; tre anni più tardi, titolo inaugurale della stagione 1971 del Teatro Massimo di Palermo, Elisabetta trova in Leyla Gencer un’interprete carismatica del ruolo eponimo, per la regia di Mauro Bolognini, in uno spettacolo che viene ripreso in tournée all’Edinburgh Festival del 1972; fino al 2002, quando l’etichetta inglese Opera Rara, benemerita nel repêchage di titoli rari dell’Ottocento musicale, la incide in studio per celebrare il cinquantesimo anniversario del regno di Elisabetta II d’Inghilterra.[9] Due anni più tardi, nel 2004, Elisabetta regina d’Inghilterra sarebbe per la prima volta ascesa sul trono del Rossini Opera Festival di Pesaro, che per la prima volta impiegava la versione preparatoria dell’edizione critica curata da Vincenzo Borghetti, pubblicata nel 2016 e utilizzata nell’edizione del 2021.

2. Siamo fatti della stessa materia della fiction

Nous sommes faits de fictions. Nous vivons en inventant des histoires, des choses que nous imaginons, nous nous inventons nous-mêmes en transformant notre passé, chaque fois que nous le racontons. Et, en même temps, nous vivons comme les fictions nous ont appris à vivre. Nous sommes ce que les livres, les films et la television ont fait de nous.

Mariano Pensotti, Nous sommes faits de fictions (2015)

Interrogare una partitura come Elisabetta regina d’Inghilterra è dunque operazione complessa: perché se da un lato non ha dato vita a una tradizione interpretativa ‘forte’, dall’altra ne esiste una ‘visiva’ straordinariamente ampia; in più, come nel caso di Gloriana di Britten, il riferimento alla monarchia britannica ha sempre avuto il sopravvento fino a diventare ineludibile. L’approccio di Livermore, sotto questo profilo, appare di considerevole interesse, nel segno di una ricercata ‘infedeltà’ al testo di partenza, di quel «[…] divorce possibile entre la scène et la fosse qui ira s’accroissant en fonction du déroulement du temps, de la nécessaire modernisation des scénographies et de l’introduction des nouvelles technologies».[10]

Il Konzept di Livermore è, in questo caso, la voluta ibridazione tra le icone delle due regine Elisabetta. Con l’ampio spessore visivo di un macchinoso ingranaggio scenico, Livermore cattura lo spettatore e risolve allo stesso tempo l’intento ‘celebrativo’ insito nel senso profondo dell’opera di Rossini, convocando la memoria collettiva intorno a un’inquadratura della sovranità che, spoglia della grande regina Tudor, risulta racchiusa nell’universalità archetipica di Elisabetta II.

Ha gioco facile, dunque, nel celebrare la regina per eccellenza, colei che attraversati due secoli avrebbe tagliato di lì a poco il traguardo dei settant’anni di regno. Nomina sunt omina, si direbbe. Così facendo, Her Majesty assurge a simbolo assoluto della vicenda drammatica rossiniana attraverso una complessa fenomenologia monarchica,[11] ricomposta da un tourbillon di pose, immagini e costumi esaltati dalla palette cromatica a cui Elisabetta II ha da sempre affidato la sua immagine regale, caratterizzata da tinte pastello (rosa, verde acqua, azzurro, giallo) nonché dall’inossidabile acconciatura d’antan.

Forte di una serie di successi cinematografici e televisivi, da The Queen (2006) a The Crown (2016), Livermore sulla scena procede al consueto transfert spazio-temporale e fa rivivere dunque non già la storia di Elisabetta I ma quella della regina attualmente in carica. Come in altri casi nel corso della sua carriera, il regista procede alla ‘rigenerazione’ di «questa opera-mosaico, opera catalogo, opera-atlante con altre opere»[12], in un’operazione di rimediazione linguistica dall’effetto straniante – e al tempo stesso coinvolgente. L’immagine del cervo reale, scelta per illustrare le note della Sinfonia introduttiva, è viatico prezioso di questa scelta: allude a quello che punteggia la narrazione di The Queen, il film di Stephen Frears, soprattutto alla sequenza in cui la regina – angosciata all’idea di doversi piegare alla volontà popolare e far ritorno nella capitale per il funerale di Lady Diana – percorre da sola in macchina la tenuta di Balmoral, in cerca di una soluzione ai rapporti sobriamente conflittuali con gli altri membri della Royal Family.

La regina e il cervo: come nel film, le fugaci apparizioni dell’animale sembrano dischiudere quella dimensione dell’affettività cui Elisabetta appare estranea – non essendolo e non volendolo. Ritornerà, infatti, nella Scena che prelude al Finale I, un recitativo accompagnato in cui Schmidt riesuma uno dei più celebri versi metastasiani, «Son regina e sono amante», che sin dalla prima intonazione di Domenico Sarro (1724) era diventato autentico topos della drammaturgia seria partenopea, e che Rossini esalta nell’improvviso sobbalzo di un salto d’ottava. Per Elisabetta è, però, poco più di un’ombra: da qui la risoluzione improvvisa dell’investitura (con relative nozze) che Leicester non potrà accogliere – è già unito in matrimonio con la figlia «della maggior nemica sua», Maria Stuarda – e che la costringerà a farlo imprigionare, con la consorte e il cognato, «divelti l’un l’altro dal seno», lasciandola sola, prostrata, affranta, con l’ombra del cervo come unico, muto compagno. È il momento del disvelamento della verità, ma anche del frangente che maggiormente «accomuna Elisabetta e spettatore, […] complice tacito della messa a punto del colpo di scena».[13] Cure private e responsabilità pubbliche si confronteranno nell’opera rossiniana come nel passaggio cinematografico, esaltando la dimensione della solitudine del potere: difficile immaginare una convergenza più probante, nel segno di quell’«infarto di codici che senza dubbio contribuisce a rivitalizzare il corpo del testo».[14]

Da anni il cinema è diventato fonte privilegiata di riferimenti nella scrittura registica di Livermore: sin dal Ciro in Babilonia allestito proprio a Pesaro nel 2012, il legame tra Il Turco in Italia (2016) pesarese e l’8½ felliniano, il Tamerlano (2017) scaligero e l’espressionismo di Ėjzenštejn, Don Pasquale (2018), fino ad Attila (2018) e Tosca (2019), tutte produzioni scaligere in cui s’infittisce e si riacutizza il confronto con Roma città aperta, La caduta degli dei e Germania anno zero, il melodramma accoglie frammenti di memoria, schegge di un passato multimediale stratificato e complesso.[15]

Ma a questo si aggiunge, in Elisabetta regina d’Inghilterra, il riferimento a The Crown, la serie anglo-britannica dovuta alla penna di Peter Morgan, acclamata dal pubblico e dalla critica per le straordinarie interpretazioni di Claire Foy e Olivia Colman, John Lithgow e Helena Bonham-Carter. Nella prima delle quattro stagioni – la quinta è già annunciata, per arrivare all’annus horribilis del 1992 – Elisabetta II affronta gli anni della difficile ricostruzione del Dopoguerra, a partire dal 1947: Elisabetta regina d’Inghilterra, in questo senso, ne diventa un prequel ideale, di straordinaria potenza drammatica, sin dagli inizi del rapporto con Philip Mountbatten, duca di Edimburgo, futuro principe consorte.

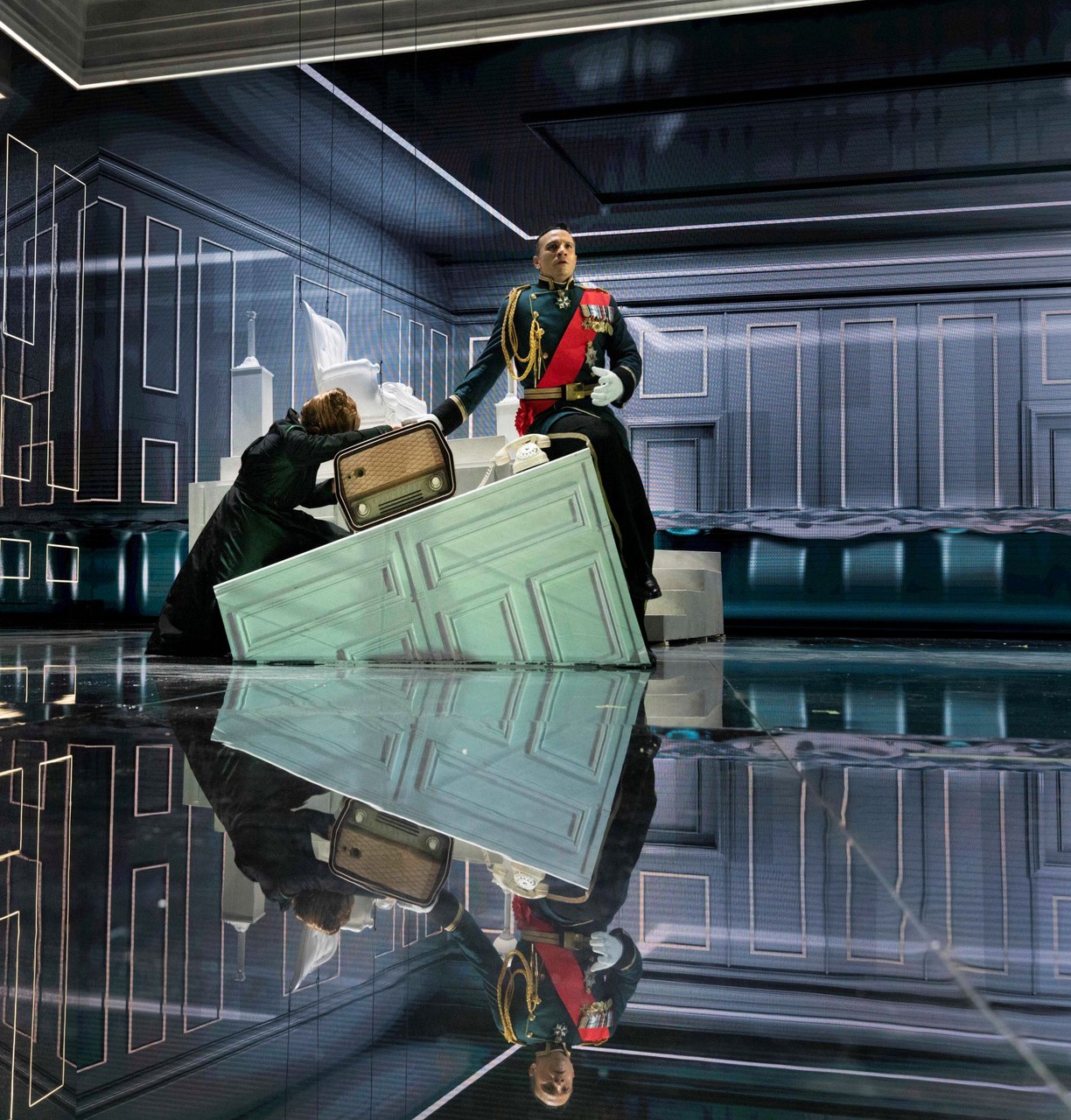

In una reggia dalle pareti trasparenti, che Giò Forma costruisce creando suggestivi effetti di profondità della scena, infuria infatti non la guerra contro la Scozia bensì gli ultimi squarci della Seconda Guerra Mondiale, rievocata dalle immagini belliche degli straordinari, rutilanti video di D-Wok. Non esiste alcun desiderio di fedeltà storica, ma un costante tentativo di agganciare gli eventi narrati dal libretto a ciò che potrebbe esser successo in un microcosmo dorato osservato, spiato dal basso, nell’inarrestabile andirivieni di cameriere e maggiordomi che volteggiano da un ambiente all’altro. Così, la Cavatina di sortita di Elisabetta diventa il discorso radiofonico della regina, Norfolc un avatar subdolo e ambiguo di Winston Churchill, mentre Leicester atterra in una Londra devastata dalla guerra con una pattuglia della Royal Air Force.

Immagini di vigoroso impatto, in una reggia dal mobilio terremotato e perennemente in bilico, campeggiano sullo sfondo di un orizzonte rosso e nero preda di fiamme, incendi, turbini, tempeste e trombe d’aria. Come sempre non mancano intuizioni intriganti: il Duetto Elisabetta-Norfolc diventa così una lunga telefonata tra i due, in cui il perfido consigliere finge esitazioni e incertezze per rivelare il matrimonio segreto di Leicester e Matilde. È, insomma, il trionfo delle controscene, perché nulla di quanto avviene nell’opera viene sottratto alla ridondanza di un commento visivo, di un continuo rimbalzo dalla dimensione squisitamente musicale a quella, prepotente e preponderante, dell’immagine.

Sotto questo profilo, val la pena sottolineare, con Carluccio e Rimini, come la scrittura rossiniana per numeri chiusi perfettamente si attagli alla creazione di ‘ambienti’, volti «a sottolineare la natura di intarsio dell’intero progetto».[16] In qualche modo, si ha l’impressione che Livermore ritorni a erigere la ‘quarta parete’, lasciando lo spettatore all’esterno di una scatola in cui osservare – con la precisione dell’entomologo – personaggi, ‘affetti’, eventi.

Se sul piano visivo si tratta di una smagliante operazione registica, che conferma la coerenza strutturale della scrittura scenica di Livermore orientata ormai da tempo verso la creazione di spettacoli tecnologicamente e linguisticamente aggiornati, compiuti nel pieno rispetto di un testo operistico verso il quale il regista vanta sempre una «profonda conoscenza»,[17] più problematico appare invece delineare l’orizzonte di senso (o ermeneutico) a cui è chiamato il pubblico nel macchinoso bombardamento di informazioni visive ingabbiato nella scatola scenica. Se per un verso il rispetto della partitura facilita Livermore nel mettere a fuoco l’icona della regalità e a fornire una lettura coerente del testo musicale rispetto a quello scenico, dall’altro l’impostazione drammaturgica crossmediale (basata sull’impiego di coefficienti scenici e visivi di natura diversa, tesi a tradurre in immagini-guida il senso profondo dello spettacolo), rendono problematico il processo di costruzione semantica dell’opera. Il lavoro di ‘rimediazione’[18] al quale è chiamato lo spettatore induce a riflettere sui cambiamenti nelle pratiche di ricezione del pubblico, che corrispondono oggi alla doppia logica dell’immersività e dell’ipermediazione. La prima punta a imbrigliare lo spettatore in un’esperienza quanto più realistica e immersiva possibile, condotta attraverso l’impiego di codici espressivi elaborati con sofisticati dispositivi informatici. Nel caso dello spettacolo pesarese, tale immediatezza frutto di immersività/realismo è invece il frutto più evidente del processo di rimediazione di scampoli visivi tratti dal film e dalla serie televisiva. L’ipermediazione valorizza il carattere ‘mediato’ dell’esperienza dello spettatore nella combinazione di piani temporali e visivi diversi, sulla scorta di logiche simili all’apertura delle finestre nel web.[19]

Livermore è, come sempre, arbiter di un lavoro di rara perfezione: per questo si avvale di un team che trova in Gianluca Falaschi una presenza d’eccellenza, tanto sono preziosi i costumi – da quelli della corte, in zuccherose tinte pastello, a quelli della regina, dallo sfarzo dirompente. È, però, difficilissimo concentrarsi sull’aspetto musicale dello spettacolo, tanto si è irretiti dal ricorso a una ipermedialità che non lascia tregua, in un gioco di citazioni e autocitazioni ormai labirintico, vertiginoso, che avrebbe fatto impallidire Piranesi ed Escher sommati insieme: come nel caso dell’Aria di Matilde, intonata con l’ormai consueto ombrello nero che le viene consegnato da una servitù danzante, in cui Livermore cita se stesso (A riveder le stelle, lo spettacolo inaugurale della Scala del 7 dicembre 2020), che a sua volta citava le coste scozzesi del Singing Butler di Jack Vettriano.

Rimane l’impressione che il regista voglia raccontare una storia che solo in parte coincide con quella messa in musica da Rossini: e che poco o punto la illumini, rivelandone aspetti nascosti, sotterranei, emergenti. Solo il Finale sembra giocato nei toni di una pomposità travolgente che, forse, non sarebbe spiaciuta perfino al Pesarese: quando si celebra la grandezza d’animo di Elisabetta e la regina, sugli ultimi accordi, indossa un sontuoso mantello e ascende al trono, mentre sullo sfondo sventola invitta la bandiera del Regno. Rule, Britannia!

*Questo articolo nasce nell’ambito del progetto di ricerca A.R.I.E. – Audience, Remediation, Iconography, Environment in Contemporary Opera (redatto all’interno del “PIAno di InCEntivi per la RIcerca di Ateneo - PIA.CE.RI. 2020/2022” linea 2) coordinato dalla Professoressa Stefania Rimini (Università degli Studi di Catania).

L’articolo è stato concepito, discusso e redatto dagli autori in piena condivisione in tutte le sue parti; nondimeno, il primo paragrafo va attribuito a Maria Rosa De Luca e il secondo a Giuseppe Montemagno. Gli autori esprimono un sentito ringraziamento a Giacomo Mariotti, responsabile dell’ufficio stampa e comunicazione del Rossini Opera Festival di Pesaro, per aver messo a disposizione documenti e immagini dello spettacolo. Tutte le immagini a corredo del contributo sono dello Studio Amati Bacciardi per il ROF di Pesaro.

1 Lo spettacolo a cui si fa riferimento ha debuttato l’11 agosto 2021 all’Arena Vitrifrigo di Pesaro e ha avuto come interpreti Karine Deshayes (Elisabetta), Sergey Romanovsky (Leicester), Salome Jicia (Matilde), Marta Pluda (Enrico), Barry Banks (Norfolc) e Valentino Buzza (Guglielmo); l’Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI era diretta da Evelino Pidò e il Coro del Teatro Ventidio Basso di Ascoli Piceno da Giovanni Farina. Davide Livermore ha firmato la regia su scene di Giò Forma, costumi di Gianluca Falaschi, luci di Nicolas Bovey e videodesign di D-Wok.

2 Il contesto storico in cui vede la luce Elisabetta regina d’Inghilterra viene puntualmente ricostruito da V. Borghetti, ‘Prefazione’, in G. Rossini, Elisabetta regina d’Inghilterra, edizione critica a cura di V. Borghetti, vol. I, Pesaro, Fondazione Rossini (Edizione critica delle opere di Gioachino Rossini, serie I, vol. 15), 2016, pp. XXV-LXIX: XXV-XXXVII. Sull’argomento si veda altresì F. Lippmann, ‘Rossini 1815: Elisabetta regina d’Inghilterra’, Studien zur italienischen Musikgeschichte XV, hrsg. von Friedrich Lippmann, vol I, Laaber, Laaber-Verlag, 1998, pp. 741-766.

3 Romanzesca ma efficace rimane la ricostruzione di quegli anni fornita da Stendhal, Vie de Rossini, vol. I, Paris, Boulland, 1824 [ma 1823], p. 193.

4 «La Elisabetta regina d’Inghilterra è sempre più applaudita su quelle scene di S. Carlo, ove si formarono e crebbero alla gloria d’Italia ed all’ammirazione dell’Europa intera i grandi compositori dell’epoca più della musica […].» Così sulle colonne del «Giornale delle Due Sicilie» del 31 ottobre 1815, cit. da G. Radiciotti, Gioacchino Rossini, vol. I, Tivoli, Arti grafiche Majella, 1927, p. 169.

5 Tutte le fonti letterarie del libretto di Giovanni Schmidt (The Recess, or A Tale of other Times, novel di Sophia Lee del 1785, Il paggio di Leicester, dramma di Carlo Federici del 1825, ed Elisabetta d’Inghilterra, dramma per musica attribuito a Jacopo Durandi del 1810) sono riprodotte e commentate in Elisabetta regina d’Inghilterra, a cura di V. Borghetti, Pesaro, Fondazione Rossini (I libretti di Rossini, 22), 2019. Sull’originalità della scelta del ‘soggetto inglese’ nella carriera artistica di Giovanni Schmidt, cfr. M. Spada, ‘Giovanni Schmidt librettista: biografia di un fantasma’, in Gioachino Rossini 1792-1992. Il testo e la scena, Atti del convegno internazionale di studi a cura di P. Fabbri, Pesaro, Fondazione Rossini, 1994, pp. 465-490: 470-471.

6 Stendhal, Vie de Rossini, p. 193. Sulle capacità interpretative dei primi interpreti delle opere di Rossini, e in particolare sul gioco scenico di Isabella Colbran, cfr. P.-A. Demierre, Les opéras napolitains de Rossini à la lumière de la critique et des chroniques de l’époque, Troinex/Drize, Papillon, 2010, pp. 91-95.

7 Stendhal, Vie de Rossini, p. 153.

8 Sulla fortuna in epoca moderna dell’opera e sulla stagione della Rossini Renaissance, cfr. V. Borghetti, ‘Prefazione’, p. XLVII; C. S. Brauner, ‘The Rossini Renaissance’, in The Cambridge Companion to Rossini, a cura di E. Senici, Cambridge, Cambridge University Press, 2004, P.-A. Demierre, Les opéras napolitains de Rossini à la lumière de la critique et des chroniques de l’époque, pp. 37-47; pp. 250-251. L’edizione radiofonica del 1953 è disponibile nei cd Melodram CDM 27 032.

9 L’edizione ha per protagonisti Jennifer Larmore, Bruce Ford, Majella Cullagh, Antonino Siragusa e Manuela Custer, con i complessi della London Philharmonic Orchestra diretti da Giuliano Carella, nei cd Opera Rara ORC 22.

10 J.-J. Nattiez, Fidelité et infidelité dans les mises en scène d’opéra, Paris, Vrin, 2019, p. 137.

11 Cfr. A.M. Pasetti, Dio salvi la regina! Elisabetta II sovrana di iconologia tra fiction e realtà, Milano, Bietti Fotogrammi, 2021. Il volume racconta il mito della regina Elisabetta, dal cinema alla televisione, dai documentari alle opere di finzione e offre anche in appendice un’intervista esclusiva a Stephen Frears, regista di The Queen.

12 G. Carluccio, S. Rimini, ‘Ri-mappare l’Opera’, Fata Morgana web, < https://www.fatamorganaweb.it/a-riveder-le-stelle-livermore-chailly/ > [accessed 24 february 2022].

13 D. Tortora, ‘La cerimonia interrotta: sul Finale primo dell’Elisabetta rossinana’, in Studien zur italienischen Musikgeschichte XV, hrsg. von Friedrich Lippmann, vol II, Laaber, Laaber-Verlag, 1998, pp. 721-739: 734. La stessa studiosa ha ulteriormente approfondito le strategie compositive rossiniane in Ead., Drammaturgia del Rossini serio. Le opere della maturità da ‘Tancredi’ a ‘Semiramide’, Roma, Torre d’Orfeo, 1996, pp. 112-118.

14 G. Carluccio, S. Rimini, ‘La trasversalità dei linguaggi nella regia d’opera contemporanea. Il caso Davide Livermore’, in Re-directing. La regia nello spettacolo del XXI secolo, a cura di L. Bandirali, D. Castaldo, F. Ceraolo, Lecce, Università del Salento, 2020, pp. 9-21: 18 (si legge in open access al seguente link: <http://siba-ese.unisalento.it/index.php/re-directing/issue/current>).

15 Una ricognizione si può leggere in A.M. Monteverdi, Leggere lo spettacolo multimediale: la nuova scena tra video mapping, interaction design e intelligenza artificiale, Roma, Audino, 2020, pp. 99-101.

16 G. Carluccio, S. Rimini, ‘Ri-mappare l’Opera’.

17 Profondo rispetto della partitura e conoscenza dei linguaggi della contemporaneità rappresentano i presupposti della scrittura scenica di Davide Livermore richiamati nel saggio firmato da Giulia Carluccio e Stefania Rimini, La trasversalità dei linguaggi nella regia d’opera contemporanea. Il caso Davide Livermore.

18 L’elaborazione del concetto di ‘rimediazione’ da parte dei mediologi David Bolter e Walter Grusin ha aperto nuovi campi di indagine relativi alla storia mediale del teatro d’opera e ai problemi metodologici ed epistemologici sollevati dal rapporto tra opera e cinema: cfr. J. D. Bolter, W. Grusin, Rimediation: Understanding New Media, Cambridge, MIT Press, 1999 [trad. it. Remediation. Competizione e integrazione tra media vecchi e nuovi, Milano, Guerini, 2002].

19 Sull’orizzonte d’attesa dello spettatore e sulla ‘dialettica del limite’ coltivata dal regista d’opera cfr. G. Montemagno, ‘Relire, servir, trahir: dialectique de la limite’, in Opéra et mise en scène, sous la dir. Timothée Picard, L’Avant-Scène Opéra, n. 289, novembre-décembre 2015, pp. 35-40.