Per un attimo la felicità sono proprio queste immagini

di bellezza solare, acquatica e subacquea,

la gioia di penetrare nei punti profondi e caldi con gli occhi aperti

sapendo nuotare poco e faticosamente;

la vita è molto breve se appaiono nelle sere d’inverno

senza più luce e senza più acqua riscaldata dal sole.

Goffredo Parise, Il ragazzo morto e le comete

La vita a narrarla è come voler dipingere la luce nel suo continuo fuggire.

Giovanni Comisso, Le mie stagioni

La particolare attenzione alla visività, in svariate forme e declinazioni, si configura come uno dei centri di tutta l’opera di Goffredo Parise. Si tratta innanzitutto di un dispositivo di scrittura che prevede un’attenta e curiosa osservazione del mondo circostante e di conseguenza una specifica modalità di riportare sulla pagina la realtà. Muovendo dunque da quella che è stata con successo definita da Mengaldo una «fenomenologia del vedere»,[1] si partirà dal ruolo privilegiato della funzione della visività nella pratica della scrittura (su cui larga parte della critica si è già soffermata), ben riassunta da un’osservazione di Ricorda:

Proprio l’attitudine a percepire la realtà visivamente, contemplandola con uno sguardo attentissimo, e quindi a rappresentarla attraverso una serie di immagini di elementi concreti, si qualifica come filo unificante di una produzione che, com’è noto, ha saputo svilupparsi e reinventarsi in tappe successive, in equilibri di volta in volta nuovi, autonomi e originali rispetto al panorama contemporaneo.[2]

Da tale propensione alla visività, si tenteranno di indagare i rapporti più stretti con l’arte e con gli artisti, approfondendo in particolare la relazione con Filippo de Pisis. Va subito rilevato che Parise mostra fin da giovanissimo una forte curiosità per la pittura (inserita all’interno di un più ampio interesse ‘visivo’ fatto anche di altre componenti – basti il riferimento al romanzo d’esordio Il ragazzo morto e le comete del 1951, che mostra una naturale disposizione dell’autore a un approccio visivo basato su dispositivi cinematografici e teatrali): egli stesso tenta di dipingere negli anni tra il 1943 e il 1948[3] («una pittura lirico-narrativa alla Chagall, vicentina»), per poi smettere immediatamente alla vista del «vero Chagall» alla Biennale di Venezia.

L’ambito pittorico, anche se mai più tentato personalmente, continua ad attrarre l’autore: si veda in particolare il volume Artisti,[4] definito da Parise «questo mio libretto di impressioni personali sull’arte figurativa degli ultimi vent’anni (e più)», che raccoglie gli scritti (1965-1984) sugli artisti incontrati e amati, nella cui Avvertenza si trova un’importante dichiarazione: «non sono un critico d’arte ma uno scrittore, con una sensibilità fortemente visiva anche in letteratura. Ecco perché sono stato sempre attratto dal mondo dei pittori tra i quali conto numerosi amici».[5] In effetti, nella silloge non si trovano veri e propri scritti di critica d’arte, bensì racconti, interviste e ricordi dei pittori di Piazza del Popolo con cui Parise è in stretto contatto dal 1960 in poi – tra cui Mario Schifano, Franco Angeli e Giosetta Fioroni –, ma anche di altri artisti non appartenenti alla Scuola romana (de Pisis, Van Gogh e Gauguin). Di là dalla profonda eterogeneità che distingue i testi (scritti tendenzialmente descrittivi, interviste, recensioni, dialoghi immaginari, presentazioni di mostre), due idee forti sembrano comuni a tutti i brani della raccolta: la convinzione di una perfetta corrispondenza tra arte e vita (in particolare tra la persona dell’artista e l’opera), e il rifiuto dell’utilizzo di categorie astratte per avvicinarsi all’arte. Il terreno comune, più ampio, è fondato sull’esercizio di saper osservare l’esteriorità,[6] mettendo in relazione l’esterno con l’interno. Soffermandosi rapidamente sulla prima questione, è subito da sottolineare come tale intuizione si collochi su un piano più vasto che coinvolge tutta l’opera di Parise. L’autore, riflettendo sugli esordi della sua attività, e riferendosi al clima culturale dell’epoca, afferma infatti:

avevo diciotto anni e detestavo la letteratura “tradizionale”. […] Personalmente lavorai isolato dalle scuole a un tipo di approccio letterario che vorrei ‘per associazioni’ o “collage” […]. Questi tentativi, che costituiscono quasi una cineteca personale di volti, immagini e sensazioni deliberatamente priva di nessi storici (così pensavo il romanzo “odierno”), nacquero dunque in un contesto letterario, italiano e straniero, del tutto opposto. Non davo alcuna importanza al linguaggio, allora, come ora, rendendomi conto dell’eresia nei confronti dei più, degli “oi pòlloi” come li definisce Socrate. Perché sono profondamente convinto che il linguaggio scaturisce direttamente dal rapporto tra il contesto interno (microbiologia espressiva dell’autore) e il contesto esterno (macrobiologia del mondo storico-sociale e non) in armonia nei due sensi. Cioè quando uno dei due non prevale sull’altro ma entrambi si integrano.[7]

Mi pare che siano racchiuse, in queste dichiarazioni, certe fondamentali linee della sua scrittura che saranno poi riprese e affrontate in tutta l’opera. In particolare, si tratta della curiosità per il cinema unita al tentativo (del tutto controcorrente) di lavorare per «associazioni» o «collage», più vicino in effetti ad un approccio pittorico che letterario. Tale tendenza sembra nascere non tanto da una teorizzazione, bensì dalla necessità (che inizialmente non presta nemmeno troppa importanza alla cura del linguaggio) di far emergere il «contesto interno» in equilibro con il «contesto esterno»: solo, cioè, quando la voce dello scrittore trova spazio in modo armonico con l’ambiente sociale e storico che lo circonda, c’è la possibilità di una parola sincera. La ricerca di equilibrio tra voce intima e ambiente circostante, riscontrabile anche in alcuni personaggi autobiografici dei Sillabari, a partire da quell’uomo di Amicizia «che sapeva fare una cosa sola nella vita, cioè osservare nei particolari (sempre mutevoli) gli altri nove e il tempo, sperando e studiando il modo, senza che nessuno se ne accorgesse, che tutte queste cose fossero in armonia tra di loro», nel caso specifico del contatto con l’ambito pittorico si traduce nel rapporto metonimico tra autore e opera. La tendenza a ricercare continuamente un’armonia tra «il contesto interno (microbiologia espressiva dell’autore) e il contesto esterno (macrobiologia del mondo storico-sociale e non)» è, come si diceva, una delle idee forti di Artisti. Qui Parise, valendosi di dati fisici, concreti, a volte esclusivamente fisiognomici, tenta una descrizione dell’autore e un’interrogazione dell’opera in esame. Si veda in primis il caso di Schifano,[8] «un ragazzo-scimmia estremamente bello»,[9] nel cui ritratto, attraverso il formato dell’intervista, viene indagata l’opera passando per una ricerca anatomica, ricordando precisamente l’altezza e il peso dell’artista, e stabilendo equivalenze tra le caratteristiche fisiche e i quadri (si parla di un’«anatomia comparata e applicata»). Inserita nello stesso contesto è anche l’apertura del brano dedicato a Ontani: Parise ne descrive dettagliatamente le fattezze fisiche, ma soprattutto gli abiti, «fatti di stoffa multicolore e lucente, una sorta di raso-velluto», le scarpe, «di serpente, di coccodrillo, con suola enorme come quella di certi sarti zoppi di paese», e infine la casa, «strana, dall’atmosfera strana, stranissima».[10] Le considerazioni sull’aspetto esteriore dell’artista, dalle caratteristiche fisiche, passando per il comportamento, fino ad arrivare agli abiti descritti nei minimi particolari, vengono prima di ogni riflessione sull’opera d’arte, che a volte dipende dalle prime impressioni (sensoriali), a volte è addirittura assente. Anche tutto il brano dedicato a Tom Corey, che non a caso farà parte dei Sillabari sotto il titolo Libertà, presenta, più che la descrizione della sua opera pittorica, piuttosto quella della sua persona (i vestiti indossati, il colore degli occhi, il modo in cui pedala sulla bicicletta, addirittura l’odore: «emanava un odore di pane crudo lievitato e pronto per essere messo al forno»).[11] Il processo artistico prende avvio da un elemento visivo (o comunque sensoriale), che fa poi scaturire una necessità di azione. Si tratta di un movimento all’interno del quale non solo l’opera assorbe l’esperienza esterna, ma è anche il corpo stesso dell’artista a riceverla, attraverso un’osmosi reciproca:

Gli piaceva trovare il colore delle cose che passano, soprattutto in quei momenti di luce infelice al mattino, quando il sole è alle spalle, non ha ancora scaldato i muri, gli alberi e i prati e tutto è ancora avvolto da qualche cosa di diurno che però appartiene più alla notte che al giorno. Quella totale mancanza di luce diretta, o quella lampeggiante o radente durava poco, ecco la ragione per cui andava e veniva. Allora non soltanto la carta gialla da macellaio su cui fregava i gessi assorbiva quell’umidità e quel freddo ma anche la sua pelle e i suoi muscoli, e tutto ciò veniva reciprocamente trasmesso dalla carta ai muscoli e dai muscoli alla carta.[12]

Avviene sempre un’esperienza concreta: la pittura, intesa proprio come un qualcosa che accade, manualmente, sulla tela, è d’altronde definita da Parise «questo genere di batticuore non soltanto estetico ma materiale, materico e sensuale».[13] Come spiega Quesada nella Prefazione al volume, illustrando la tendenza a concentrarsi sull’artista a discapito dell’opera, si tratta di un modo di avvicinarsi alla pittura del tutto originale, basato su «un’operazione che i critici d’arte considerano non ortodossa: parlare poco o affatto dell’opera e dire tutto sull’autore dell’opera».[14]

L’altra tesi forte della raccolta, si diceva, consiste nel rinunciare a qualsiasi categoria teorica nell’approccio con l’opera d’arte, la quale deve mostrare solo quello che si vede, senza lasciare spazio a considerazioni di tipo psicologico, nominalistico, ma soprattutto ideologico o politico. Ciò emerge chiaramente nel brano dedicato alla Vucciria di Guttuso, attraverso un’immaginaria intervista al quadro stesso, il quale invita l’osservatore a elencare nel dettaglio tutto quello che vede. Di là dagli aranci maturi, dai peperoni rossi e verdi, dalle salsicce, dalla mortadella, dal pecorino col pepe, dal pesce spada, dagli uomini e dalle donne, non c’è altro: «allora, se non hai visto altro, vuol dire che non c’era altro da vedere e che l’Italia, quella che tu hai visto ed enumerato così bene attraverso i suoi prodotti, è così».[15] È chiaro che secondo Parise ci si deve avvicinare al quadro (ma, più in generale, alla realtà) attraverso un approccio unicamente visivo: si tratta di osservare, e nient’altro. L’esercizio di saper guardare l’esteriorità deve dunque vincere il tentativo di cadere nell’ideologia (politica), o in categorie artistiche: «non c’è nulla da definire, né alcuna convenzione esplicativa dentro il quadro. Ci sono le cose che ci sono e che hai visto, e basta».[16]

Tali posizioni assunte dall’autore nei confronti dell’arte emergono anche quando è affrontata l’opera di Filippo de Pisis: in questi casi, ai temi già affrontati, si aggiungono spesso considerazioni che sembrano riflettere i meccanismi alla base dei testi stessi di Parise. Si tratterebbe cioè di un rapporto particolarmente stretto e fecondo, che permette di mettere a fuoco, passando per l’opera pittorica di de Pisis, certi movimenti della scrittura di Parise. A rendere evidente tale nesso è poi Giovanni Comisso, quale figura di forte influenza per entrambi, la cui scrittura è definita da Arbasino «una prosa sensuale tra le più affascinanti del Novecento europeo».[17] Il legame sembra essere suggerito da Parise stesso, il quale afferma di non poter parlare di de Pisis senza nominare Comisso, perché «de Pisis era il pittore dello stile di Comisso e Comisso lo scrittore dello stile di de Pisis»[18]. Viene quindi ricordato il libro di Comisso Mio sodalizio con de Pisis, spia di un connubio stilistico che si spinge oltre il fattore puramente artistico: di fronte a un medesimo soggetto, il ritratto o la descrizione sono affrontati con lo stesso stile, «leggero, distratto e goloso». Questo trittico di aggettivi mi pare assolutamente rivelatorio dei dispositivi alla base della narrazione dei Sillabari: si tratta di una «sensualità» o «sentimento dei sensi», che Parise ritrova, secondo modalità diverse ma con la medesima intensità, in Comisso e in de Pisis, e che fa sue. Come spiega infatti l’autore a proposito dell’identità stilistica tra i due maestri:

questa identità nasceva dalla componente più forte, e comune a entrambi, del loro carattere: la sensualità. Ma si trattava di una sensualità molto particolare, per così dire priva di passione. Per dirla in due parole si trattava non tanto della passione dei sensi quanto del sentimento dei sensi. Così entrambi furono scambiati da molti per esteti: non lo erano, e bisogna dar atto a Emilio Cecchi per Comisso e a Roberto Longhi per de Pisis di aver bene inteso nelle opere dei due artisti quel «sentimento dei sensi» che li fa così italiani e musicali e così lontani da ogni estetismo. Artisti di grandissima intelligenza e non soltanto per sensibilità o intuito come si è spesso creduto nei loro confronti, essi «analizzarono» la linfa vitale del nostro Paese, il miele dell’Italia mediterranea, con la rappresentazione e non con la didascalia. C’è una grande differenza e lo stesso salto di qualità tra due persone distese su una spiaggia ionica a godersi la brezza: uno dei due sensualmente tace, emanando così la propria sensualità, l’altro invece sente il bisogno di dire: «com’è bella quest’aria».[19]

Sembra dunque che Parise abbia in mente questo modello quando scrive i Sillabari, o semplicemente, ammirando tali capacità in Comisso e de Pisis, le abbia in un qualche modo interiorizzate e poi espresse sulla pagina. Certo è che, di questo «sentimento dei sensi», i brani ne sono pieni; allo stesso modo, è facilmente individuabile il tentativo di descrizione opposta alla didascalia. Parise non spiega nulla, ma tenta di mostrare quello che, proprio in quel particolare momento, accade. Spesso, nemmeno i personaggi avvertono la necessità di dire, di definire: il lettore intuisce quello che pensano o che provano per altre vie, appunto descrittive. Come afferma Siciliano, Parise «cerca ciò che è implicito o sottinteso, il sistema di relazioni sottinteso tra sentimenti e realtà. Questo non è estetismo. È in un certo senso il contrario».[20]

Il primato dei sensi, la refrattarietà alle ideologie, la predisposizione a un contatto istintivo con il mondo, la visività (nel Grande Ozio Comisso afferma di essere disposto alla letteratura «non per pensare, ma solo per guardare, solo per seguire gli incanti»), la «percezione quasi ippocratica della natura» e il «costante e ossessivo senso del tempo»,[21] della precarietà che si insinua ovunque, sono quei grandi temi che permettono di trovare il punto di incontro tra Parise, Comisso e de Pisis. Questi fondamentali motivi sono poi veicolati attraverso uno stile a volte intermittente, frammentario, rivelatore di un’opera (narrativa o pittorica) come successione di istanti. Come afferma Crotti a proposito dell’insegnamento e dell’autorità comissiane, «Parise provò nei confronti della lezione, non soltanto intellettuale e letteraria ma anche vitalistica, offerta da Comisso, un’attrazione insistita»,[22] ben evidente in una lettera datata 5 aprile 1965:

Ricordati che la mia più alta meta, e lo voglio dire senza modestie, perché la posta è appunto alta, è di essere la continuazione di te, è di essere degno della tua arte e del modo, soprattutto, con cui l’arte deve essere afferrata e posseduta. Cioè quella qualità, quella sostanza interna, ineffabile, così difficile da dire (ma che tanti critici sciocchi e vanitosi come quegli upupa che fanno il verso bu! bu! bu! credono di poter definire) da spiegare, ma che scorre come la linfa vitale nelle vene di chi ne è degno. Tu, degnissimo, l’hai insegnata a me, e non con gli insegnamenti, ma con piccoli sguardi ammiccanti e buoni, della bontà di chi tutto capisce, fin nelle particelle più piccole dell’essere, la vastità e la grandezza delle cose e, insieme, la malinconia della loro transitorietà, del loro passaggio, della loro epifania sul mondo.[23]

È mediante tale magistero, sviluppato in più direzioni e attraverso più gradi di profondità che, credo, possa essersi innestato il rapporto con de Pisis. Per tentare di capire come una certa influenza possa essersi verificata, si può partire da una suggestione di La Capria che, in riferimento ad una frase contenuta in un brano dei Sillabari («“Come sono felice” disse a voce quasi alta, poi aggiunse con il pensiero: “ma purtroppo so di esserlo”») afferma:

se la si esamina da vicino […] questa frase ricorda la pennellata, anzi l’ispirato disordine dei colpi di pennello con cui de Pisis ottiene la freschezza di una marina, la vibrazione luminosa di una conchiglia o la bellezza incomparabile di un vaso di fiori. E ricorda l’immediatezza della prosa di Comisso, che sembra sempre stia per «affondare nella cecità della sensazione» (come scrisse Sergio Solmi). Ma mentre in Comisso – che Parise considerava un maestro – si sente ancora il vitalismo novecentesco di un non lontano D’Annunzio e forse una tentazione gidiana all’autobiografia, qui, nei racconti dei Sillabari la stessa materia si è come rarefatta, ridotta a una pura essenza, «giapponesizzata» direi, e sembra che la corda pazza abbia prodotto un segno, un’astrazione, d’incantevole levità.[24]

Tentando di esaminare i principali temi del lavoro di de Pisis, si può scorgere una sorta di percorso che vede da una parte i sensi (intendendo un’attenzione sinestetica alla realtà) e dall’altra la morte,[25] o quantomeno un sentimento di profonda malinconia dovuto alla percezione della caducità delle cose. Come nota Garboli, si tratta di una pittura che accarezza «le cose che passano e muoiono, ancora stillanti»: il critico pone l’attenzione proprio sul peso funebre che incombe nella maggior parte dei quadri. Garboli afferma infatti che si percepisce, sebbene nascosto, «l’odore acre e guasto, il sospetto di decomposizione, putrefazione, corruzione […] come un profumo di cimitero, un profumo dolciastro, da veglia funebre, un alito religioso o un presagio di morte».[26] Si tratta di elementi, quelli dipinti, che presentano una certa rigidità, dovuta proprio a un processo di morte già iniziato in vita. Tuttavia, proprio a mettere in evidenza tale intuizione di precarietà e perdita, è il peso dei sensi, veicolati da una pennellata leggera, fugace, incostante. Mi pare allora che tra questi due estremi possano definirsi sia la pittura di de Pisis che la scrittura di Parise (la morte, in quest’ultima, riveste un ruolo fondamentale, fin dal Ragazzo morto e le comete; e, d’altra parte, è evidente la funzione dei sensi in particolare nei Sillabari e nei reportage).

L’attenzione precoce per l’aspetto sensuale è colta fin da subito dalla critica: Arcangeli, in un importante articolo scritto in occasione della mostra ferrarese del 1951, ripercorrendo le tappe principali del percorso artistico, rileva che, subito prima del soggiorno parigino, «già i sensi erano svegli» e che «dal crepuscolare de Pisis si sta svelando un pittore aggressivo, di sensi scoperti […]. La tavolozza violenta spoglia le sensazioni».[27] Poi, proprio a Parigi la sua pittura conosce una nuova fase, influenzata soprattutto dai grandi artisti dell’Ottocento francese: come afferma ancora Arcangeli, «gli occhi di de Pisis sembrano, per ora, avere abbandonato la pietà, per vedere chiaro e illuminato nella sostanza sensuale del mondo».[28] Ancora, a proposito del rapporto con Matisse, il critico osserva che il fascino particolare di de Pisis risiede proprio nel lasciare affiorare sulla tela la «sostanza sensibile, terrestre», nel «non farci mai dimentichi della terra, delle impressioni mondane, facendole riemergere, ancora echeggianti dei loro aliti ed effluvi, ventilate, aperte alla luce e alla fantasia».[29] Come non pensare a tanti racconti dei Sillabari? In particolare, a quel brano dedicato a Natalia e Alessandra Ginzburg, Estate, dove la sostanza sensibile (gli odori, i sapori, perfino gli umori) è più che mai viva: «lei sentì il profumo delle bouganvilles e vide il colore viola e morbido di quel fiore»; più avanti: «sentirono il sapore di zolfo di quel vino mischiarsi in bocca al sale amaro del mare e le labbra diventare più dure e come anestetizzate dal bordo gelido e sottile del bicchiere senza peso». Arcangeli presenta, in questo discorso, l’esempio di una natura morta marina, quella col mazzo di asparagi:

è accaduto, su questo spazio, un diluvio di luce che abbaglia i sensi. Il vento perlato, implacabile, frusta la sabbia, inclina l’uomo lontano nella fatica del passo, rapisce i gabbiani lassù dove il mare si turba, impazzisce nella sua linea cupa e trascolorante. Soltanto le ombre che scattano limpide qui accosto, dove l’aragosta, gli asparagi, la conchiglia scoprono la cruda dolcezza della materia, ci ricordano ancora che le cose hanno un peso, almeno per un’ultima volta, prima di cedere a questa solenne rapina del cosmo.[30]

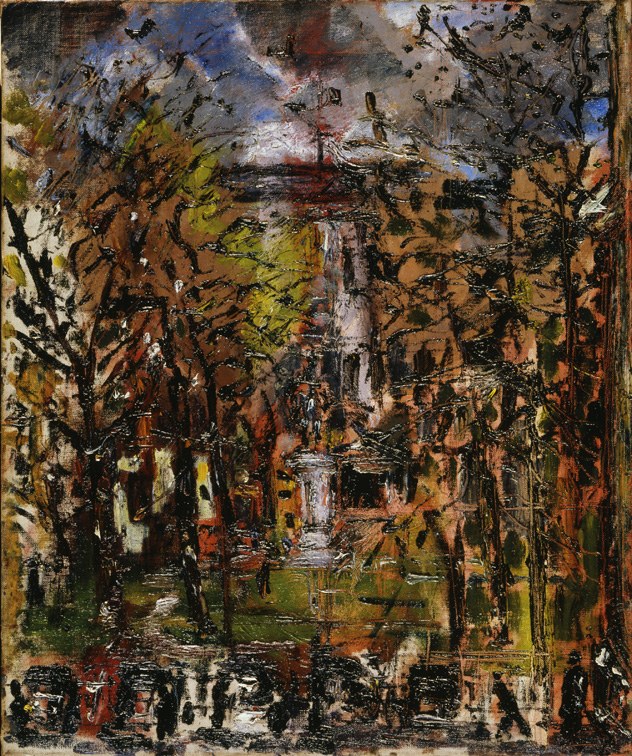

Si noti dunque che i sensi, inondati da una luce abbagliante (e il parallelo con Estate pare qui particolarmente calzante, se si pensa al bianco accecante che distingue il racconto, che si trasmette dall’ambiente a tutto il resto – i vestiti, la stanza, le lenzuola, le sedie), hanno una controparte nella presenza delle ombre: esse ricordano che il peso delle cose (percepito proprio attraverso il corpo) presuppone la loro scomparsa. Arcangeli fa a questo proposito il nome di Comisso, quale scrittore che è stato capace di rendere tale violenza, tale ‘peso sensuale delle cose’. Ancora, è ricordata l’abitudine di de Pisis a lavorare all’aperto, piantando il cavalletto nelle piazze delle capitali: qui l’assorbimento della realtà che lo circonda è totale. L’occhio del pittore è definito una «spugna di sensazioni», e tutti i sensi sono coinvolti nell’atto di assimilare rumori, odori, colori, perfino microbi: il critico porta l’esempio della veduta di Ring Square, «così gremita, così irritata, così brulicante da produrre una specie di costipazione visiva. L’occhio non riesce quasi a farsi strada, entro questa giungla urbana. […] “Plain air” riassorbito dunque in luce interiore, in colore di sensi altrettanto che di sentimento».[31]

L’artista mostra dunque la capacità di assimilare l’esteriorità in colore interiore, appunto di sensi: il mondo è un pretesto per indagare i moti interiori. Si tratta dello stesso principio alla base dei Sillabari: quel fittissimo scambio ricordato più avanti da Arcangeli, «tra ciò che crediamo sia fuori di noi e ciò che sentiamo dentro di noi»[32] coincide con la già citata armonia descritta da Parise tra microbiologia interna e macrobiologia esterna. È necessario cioè un particolare accordo tra dentro e fuori per riuscire a percepire, con tutti i sensi, il mondo, ed essere poi in grado di farlo risuonare all’interno.

La modalità sinestetica di cui si serve de Pisis per lavorare mi pare particolarmente affine a quella utilizzata da Parise non solo nell’atto creativo, ma come vera e propria prassi di affrontare la realtà. Oltre al già ricordato Estate, si potrebbero citare tanti altri brani: restando ai Sillabari, la mescolanza dei sensi è ad esempio particolarmente evidente in Dolcezza, ambientato a Venezia, vero luogo di nascita letteraria di Parise. È in particolare a piazza San Marco che il protagonista tenta di lasciarsi assorbire da sollecitazioni visive, uditive, olfattive e gustative, e basti leggere l’incipit per trovare fin da subito tutti gli elementi sensoriali ripresi nel corso del brano:

Un mattino presto di settembre con un’aria salata e molto amara che saliva dal Bacino di San Marco un uomo con polmoni e bronchi un po’ deboli uscì dall’Hôtel Danieli: fece tre «respiri profondi», guardò e ascoltò gli sciacquii del bacino, gli spruzzi di acqua e di aria attraversati dalla luce del sole, vide l’isola di San Giorgio in ombra (un po’ azzurrina) e udì suoni di campane giungere da punti diversi di Venezia.

Il racconto mostra d’altronde in maniera piuttosto chiara quel percorso di cui si parlava a proposito di de Pisis, che dai sensi porta alla morte. Il tema della brevità della vita è in effetti molto presente, e accentuato proprio dalla capacità del protagonista di assaporare quei piccoli dettagli carichi di senso: il kipferl imbevuto nel cappuccino, la musica dell’orchestra, i rintocchi del campanile. D’altra parte, sono proprio i sentimenti (ovvero la capacità di vivere attraverso i sensi e di far risuonare l’esterno con l’interno) a rendere la vita più corta: la morte, apertamente messa in scena nel finale (la clinica, la tristezza, il pianto), è nell’arco di tutto il racconto anticipata in più momenti, a partire dai «polmoni e bronchi un po’ deboli» dell’incipit, alla riflessione sul sentimento che l’autore non riesce a nominare: «“Ma i sentimenti allungano o piuttosto accorciano la vita?” si domandò l’uomo e “sentì” che, per quanto ingiusta fosse, la seconda ipotesi era la più reale se non la più probabile». Si tratta di una morte come sicurezza fisica, concreta («freddo», «ombra», «cipressi»), che deve la sua inevitabilità alla vita stessa. È quel «sentimento senza nome» provato dal protagonista di fronte alla consapevolezza di non poter vivere a lungo («“Anche lui è felice” pensò l’uomo “perché vivrà a lungo e lo sa”, e provò ancora il sentimento senza nome del mattino, perché sapeva che a lui non sarebbe toccata quella fortuna»).

L’approccio sinestetico entra nell’opera, e nel processo creativo: vale per Parise ma anche per de Pisis. Tale metodo si serve di una tecnica particolare, simile in campo pittorico e narrativo: per tentare di assorbire il mondo[33] si utilizzerà una pennellata leggera e veloce[34] che, come afferma Crotti, «non intende stendersi ampia e pastosa, coprendo per esteso la superficie della tela»: si tratta piuttosto di un’operazione frammentaria, «uno schizzo scagliato giù di getto, a colpo d’occhio e a lampi improvvisi, dove paiono predominare fattori connessi a velocità, instabilità e approssimazione».[35] D’altronde, tali caratteristiche sono fin da subito captate da Parise stesso: alcune considerazioni sul pittore sono formulate all’interno del suo primissimo scritto sull’arte, quando il 20 settembre 1947 pubblica sul Gazzettino di Venezia la Nota alla mostra di pittura contemporanea, dove le tele in esame sono definite «dal tocco rapido, vibrante»: da questa prima (e piena) intuizione dell’arte di de Pisis si innesteranno poi tutte le successive considerazioni. Se infatti si leggono le pagine dedicate al pittore, partendo dal ricordo che ne ha Parise quattordicenne, si ritrova la stessa tendenza a ricondurre la sua pittura a una dimensione dominata dall’attimo, dall’istante fuggevole. Parise ricorda un de Pisis intento a dipingere in una gondola a Venezia, nell’inverno del 1944, avvolto in uno scialle rosa su cui stava appollaiato un pappagallo, e in testa un berretto blu con pon pon rosso:

Era lui, il suo volto e il suo modo di dipingere che mi impressionarono. Sudava moltissimo e non fermava i pennelli che per pochi istanti. Guardava incessantemente la tela con una sorta di voracità erotica, con gli occhi socchiusi, la mano e i pennelli non si fermavano mai, saltellavano dalla tela alla tavolozza con qualche cosa di agilissimo, leggero e volante, che, ricordo benissimo, mi fece pensare chissà perché alla golosità e alla distrazione di un passero e di un tordo quando beccano.[36]

Le categorie di agilità, leggerezza e volatilità ritornano ogni volta nelle descrizioni di de Pisis: si veda la chiusura del testo scritto in occasione dei venticinque anni dalla sua scomparsa, che recita: «così appare a tanti anni di distanza oggi la sua arte. Toccata, proprio niente di più che toccata e da quel tocco illuminata per sempre».[37]

Di là da un’affinità che rischia di apparire solo descrittiva, è chiaro che ci si trova di fronte alla medesima tendenza di captare la realtà e restituirla sulla tela o sulla pagina, anzitutto attraverso lo sguardo, secondo, si è visto, una modalità di assorbimento. Da tale percezione della vita come collana di momenti dominati dalla sensorialità e da un continuo gioco di sguardi, è conseguente la consapevolezza della rapidità del tempo (come della luce o di un’ombra), e dunque l’apparire di un forte sentimento di malinconia.

Quando ad esempio de Pisis descrive la Natura morta col luccio, spiega che Saba (cui l’opera era stata regalata) insiste nell’esaltazione della «gaiezza del colore». Tuttavia, precisa il pittore, è proprio quella gaiezza che serve per mettere in rilievo, per contrasto, la malinconia, la «caducità delle belle cose colorate». Solo il luccio, confessa ancora de Pisis, è studiato dal vero, ed è proprio lui a esprimere la caducità della vita, quella «grande tristezza nella serenità dell’aria appena viola».[38] Questa infelicità è data proprio dalla coscienza dell’aspetto transitorio insito nella vita stessa, magistralmente riassunta da un’osservazione di Testori di fronte alla Natura morta con penna: si tratta dello «splendore e lo sgomento di una tavolozza livida, come un definitivo addio, e la percezione della condizione umana tra la luce di un giorno e il buio di una notte».[39]

È proprio la consapevolezza dell’addio a ri-unire, infine, la pittura di de Pisis alla scrittura di Parise: entrambe tentano di ritrarre questa fuggevolezza. Come afferma Pampaloni:

la poesia di Parise è la poesia degli addii. Nel Ragazzo morto era l’addio alla giovinezza, alla fantasia, e oserei dire alla certezza di futuro che è propria della giovinezza e della fantasia. Nel Sillabario è l’addio quotidiano, ininterrotto, inesorabile (proteiforme e improvviso come un colpo a tradimento, infinito e tacito come la sabbia della clessidra), l’addio alla vita che è nascosto nel profondo della vita. La «estranietà» riconosciuta, giustamente, dalla Ginzburg in questi racconti non ha alcuna motivazione d’ordine sociologico, o etico, o politico; è squisitamente, perdutamente esistenziale, rientra nella fenomenologia dell’addio. La vita, come diceva Cechov, è una cosa che strazia il cuore.[40]

Più avanti Pampaloni insiste sulla natura dell’addio, in Parise, come mescolanza di memoria e solitudine, tenerezza e crudeltà. Si tratta di un’operazione che, si è detto, partendo dal magistero dei sensi porta alla consapevolezza di una forte malinconia, ma lo fa in momenti di gioia: ancora Comisso, a proposito di de Pisis, parla di un’arte «scaturita sempre rapida, come un fulmine, dai momenti di felicità suprema».[41] Sebbene Parise difficilmente utilizzi termini tanto audaci, insiste spesso sul fattore della vitalità: in una lettera a Omaira Romato (giugno 1976), afferma che per riuscire a esprimersi è necessario un particolare stato d’animo, che, sebbene non sia necessariamente felice, non può comprendere in alcun modo l’infelicità. Si tratta di una «lieve e soffusa esaltazione, in cui, nel suo complesso ti piace la vita e ne hai al tempo stesso nostalgia».[42] Mi pare proprio il principio alla base dell’opera di de Pisis: un piacere (anche fisico) e un amore per la vita, per la quale si prova anche una tenue malinconia. Come afferma Cavicchioli, il mondo di de Pisis, sebbene «torbido» e «ancora caotico», possiede «l’energia, la forza, la purezza, la malinconia di ciò che s’illumina, di ciò che fiorisce per ricadere subito nell’ombra e sfiorire».[43] Si tratta di un nostalgico tentativo di seguire e riprodurre sulla tela (o sulla pagina) quella rapidità di giochi di luce, odori, momenti, percepita in maniera così netta. Come spiega infatti Giuseppe Raimondi:

è proprio sugli anni tra il ’29 e il ’30 che nella mente plastica di de Pisis (la sua camera ottica) entrano un’ansia e una felicità, a rendere più veloce la sensazione e il sentimento. È come se il suo occhio si strugga di non seguire la rapidità invisibile del tempo e della luce. […] Le forme del paesaggio sono colte di volo, repentinamente, in una corsa dell’occhio, e quasi col batticuore.[44]

In de Pisis come in Parise, l’indagine su una realtà in continua trasformazione porta come conseguenza a cercare di rincorrere e ri-proporre una rapidità per statuto inafferrabile. La scrittura e la pittura aspirano all’inseguimento di tutti quei fattori (atmosferici, di luce, di temperatura, di percezione) che implicano l’esser-ci nel mondo come esperienza. Tutto ciò dà al tempo stesso un’idea di piena conoscenza e consapevolezza di ciò che ci circonda, e una sensazione di totale instabilità, fuggevolezza e dunque precarietà della vita. Ecco che il percorso dai sensi alla malinconia pare chiudersi: come afferma Marcoaldi, «lo sguardo di colui che cerca di cogliere la vita nella sua immediatezza, nella sua ininterrotta impermanenza, nella sua incessante metamorfosi, presuppone comunque uno spossessamento; un lasciarsi attrarre dal vuoto vertiginoso che si forma nell’oggetto che affascina».[45]

1 P. V. Mengaldo, ‘Dentro i Sillabari di Parise’, in Id., La tradizione del Novecento. Quarta serie, Torino, Bollati Boringhieri, 2000, pp. 392-409. L’espressione è stata ripresa dalla critica; si veda in particolare G. Messina, ‘«Fenomenologia del vedere» nei Sillabari di Goffredo Parise’, Studi novecenteschi, 2007, 2, pp. 459-498.

2 R. Ricorda, ‘Gli oggetti nella narrativa di Parise’, in I. Crotti (a cura di), Goffredo Parise, Firenze, Olschki, 1997, p. 217.

3 Gli otto quadri di Parise, i soli che si conoscano, sono ora riprodotti in apertura al volume Artisti (si tratta di L’Annunciazione, recto e verso, 1946-1947; Notturno, recto e verso, 1946-1947; Senza titolo, recto e verso, 1946-1947; Paesaggio, 1946-1947; Autoritratto, 1946-1947). Alcuni di questi sono ora conservati alla Casa di Cultura Goffredo Parise a Ponte di Piave, TV.

4 Si noti che nell’Avvertenza al volume Parise ritrova le cause del proprio interesse per l’arte figurativa nel suo stesso tentativo di pittura: «Perché ho scritto d’arte figurativa in modo che può sembrare critico? La risposta è semplice. A sedici anni ho dipinto anch’io, per un paio d’anni quadri che oggi, se avessi l’età, apparterrebbero alla transavanguardia. Ecco la ragione del mio debole per Chia e per Cucchi» (G. Parise, Artisti, Vicenza, Neri Pozza, 1994, p. 15).

5 G. Parise, Artisti, p. 15.

6 A proposito della pratica costante di osservare la realtà esteriore, come nota Rasy in riferimento al racconto Felicità (ma penso si possa parlare di una tendenza ravvisabile fin dal Ragazzo morto e le comete), si tratta di «un esercizio in cui lo scrittore, come un monaco del reale, si obbliga e ci obbliga: saper guardare l’esteriorità. Parise ci insegna come i grandi connaisseurs d’arte di una volta a saper guardare, cioè saper distinguere, saper riconoscere, saper attribuire, saper discriminare il vero dal falso» (E. Rasy, ‘Felicità’, in I Sillabari di Goffredo Parise, Atti del Convegno 4-5 novembre 1992, Napoli, Guida Editori, 1994, p. 31).

7 C. Altarocca, Goffredo Parise, Firenze, La Nuova Italia, 1972, pp. 17-18.

8 A proposito del brano dedicato a Schifano, si vedano le osservazioni di Crotti all’interno di uno studio su Parise critico d’arte: «guardare i quadri di Mario Schifano e, insieme, soffermarsi nel descrivere il corpo, gli atteggiamenti, le scelte di vita, la personalità dell’artista rappresentano due azioni che si costituiscono come un evento unitario, impossibile, oltre che erroneo, scindere. Ecco emergere dalla duplice visione quella che si potrebbe definire la forma ritratto, cioè il calco di una figura artistica che giunge a epifanizzarsi grazie alla descrizione della sua sagoma e che trova appunto nei tratti biografici un momento interpretativo cardine» (I. Crotti, ‘«Rinchiudere il tutto in qualche niente»: la Wunderkammer di Parise critico d’arte’, in Id., Wunderkammern. Il Novecento di Comisso e Parise, Venezia, Marsilio, 2005, p. 149).

9 G. Parise, Artisti, p. 98.

10 Ivi, p. 107.

11Ivi, p. 64.

12 Ivi, pp. 65-66. Il brano è uscito sul Corriere della Sera l’11 febbraio 1978 con il titolo ‘Un americano a Roma veloce come il vento’, con l’occhiello ‘Sillabario: Libertà’.

13 Ivi, p. 83.

14 M. Quesada, ‘Prefazione’ a G. Parise, Artisti, p. 12.

15 G. Parise, Artisti, pp. 38-39.

16 Ivi, p. 41.

17 A. Arbasino, ‘Flashback sull’Italia in terza classe’, Mercurio, 14 ottobre 1989.

18 G. Parise, Artisti, p. 62. Un altro riferimento alla vicinanza tra i due autori messa in luce da Parise stesso si ritrova nel brano ‘Quel lieve sogno detto Comisso’, uscito sul Corriere della Sera il 21 gennaio 1979, poi raccolto in G. Parise, Opere II, a cura di B. Callegher e M. Portello, introduzione di A. Zanzotto, Milano, Mondadori (I Meridiani), 1989, pp. 1438-1442: «De Pisis che toccava la tela come Comisso toccava la parola; fu il suo solo parente e si può dire che guardando de Pisis è come leggere Comisso o viceversa: l’aria circola» (p. 1440). Un ulteriore parallelo si riscontra nel brano intitolato ‘I lampi creativi di Comisso’, che si apre con il ricordo della pazzia dell’autore, derivata da una particolare sensibilità e attenzione a odori, visioni e gusti: «Comisso era pazzo, della pazzia dell’arte. Anche de Pisis, suo fratello d’arte ma sarebbe il caso di dire di natura, era pazzo ma la sua pazzia che organizzava un pranzo con la testa e le zampe di un gallo, veniva da molto più lontano e toccava nervi abissali e cosmici» (G. Parise, Un sogno improbabile. Comisso Gadda Piovene. Con quattro ritratti di Giosetta Fioroni, Milano, Scheiwiller, 1991, p. 11. Il brano era uscito con il titolo ‘I lampi creativi di Comisso’ sul Corriere della Sera il 2 aprile 1982, poi raccolto in G. Parise, Opere II, pp. 1462-1467).

19 G. Parise, Artisti, pp. 62-63.

20 E. Siciliano, ‘Amicizia’, in I Sillabari di Goffredo Parise, Atti del Convegno 4-5 novembre 1992, p. 63.

21 R. Damiani, ‘La sola verità dell’attimo. Introduzione’ a G. Comisso, Opere, a cura di R. Damiani e N. Naldini, Milano, Mondadori (I Meridiani), 2002, p. XI. Si vedano anche: G. Contini, ‘Comisso romanziere (Storia di un patrimonio)’, in Id., Esercizi di lettura, Torino, Einaudi, 1974, pp. 146-148 e E. Montale, ‘Comisso e «I due compagni»’ [1936], in Id., Il secondo mestiere. Prose 1920-1979, a cura di G. Zampa, Milano, Mondadori, 1996).

22 I. Crotti, ‘1955: Parise da Parigi’, in Id., Wunderkammern. Il Novecento di Comisso e Parise, pp. 61-62.

23 L. Urettini (a cura di), Lettere a Giovanni Comisso di Goffredo Parise, Lugo, Edizioni del Bradipo, 1995, p. 46.

24 R. La Capria, ‘Il sillabario «zen» di Goffredo Parise’, in Id., Letteratura e salti mortali, Milano, Mondadori, 1990, p. 171.

25 Tale percorso sembra verificarsi in ambito sia pittorico che narrativo, in particolare negli scritti di taglio più diaristico: «il diario in de Pisis è una forma ossessiva dell’esistenza, un angoscioso fissare in parole la multiformità sfuggente della vita. È l’idea della bellezza da fermare che si ricollega al senso della morte, sempre presente come costante sottofondo in ogni pagina del diario. […] Anche nel linguaggio interviene quindi il concetto liberatorio della sensualità, intesa come felicità dell’esistere e nello stesso tempo segno di fugacità, cioè di morte» (S. Zanzotto, ‘Prefazione’ a F. de Pisis, Ver-Vert, Torino, Einaudi, 1984, pp. XII-XVII).

26 C. Garboli, ‘I merluzzi di De Pisis’, la Repubblica, 10 dicembre 1993.

27 F. Arcangeli, ‘Appunti per una storia di De Pisis’, Paragone, n. 19, luglio 1951, p. 282.

28 Ivi, p. 284.

29 Ivi, p. 286.

30 Ivi, pp. 286-287.

31 Ivi, pp. 290-291.

32 Ivi, p. 291.

33 Si vedano le parole di Naldini: «Pippo se ne va per le strade con tele e cavalletto che piazza nei punti preferiti, anche in mezzo alla folla più tumultuosa. Il più grande vedutista del nostro secolo lavora molte ore al giorno lasciandosi assorbire da tutto quello che gli sta intorno, forme, colori, rumori, perfino odori, mentre nel suo intimo si dipanano mirabili fenomeni medianici. Con quel suo “presto” o “eretismo visuale”, come lo chiama il suo giovane amico parigino André Pieyre de Mandiargues va avanti e indietro senza mai perdere il contatto con la tela, mettendo giù i colori con tocchi leggeri e veloci come se temesse di appoggiarsi troppo a un tasto. Di tanto in tanto pulisce il pennello sul braccio o sulla visiera del berrettino che è sempre troppo stretto per la sua grossa testa» (N. Naldini, De Pisis. Vita solitaria di un poeta pittore, Torino, Einaudi, 1991, pp. 193-194).

34 Come afferma Ladogana, «De Pisis concentra tutte le sue riflessioni intorno al tema della vita e della sua inesorabile fuggevolezza, riuscendo a rendere palpabile l’intensità dell’attimo e la percezione del suo imminente dissolversi» (R. Ladogana, Filippo De Pisis. Percorsi di vita e arte, Cagliari, Edizioni AV, 2012, p. 8).

35 I. Crotti, «Rinchiudere il tutto in qualche niente», p. 159.

36 G. Parise, Artisti, pp. 60-61. Il brano è apparso sul Corriere della Sera il 5 febbraio 1978 con il titolo ‘Quando De Pisis dipingeva in gondola’.

37 G. Parise, Artisti, p. 93. Il brano è apparso sul Corriere della Sera il 9 giugno 1981 con il titolo ‘Filippo De Pisis, vivere da esteta’.

38 Le citazioni sono tratte da N. Naldini, De Pisis. Vita solitaria di un poeta pittore, p. 174.

39 G. Testori, ‘La tragica felicità di De Pisis’, Corriere della Sera, 4 settembre 1983.

40 G. Pampaloni, ‘Poesia d’addii’, in Id., Il critico giornaliero. Scritti militanti di letteratura 1948-1993, a cura di Giuseppe Leonelli, Torino, Bollati Boringhieri, 2001, p. 406.

41 G. Comisso, Mio sodalizio con De Pisis, p. 129.

42 G. Parise, Opere II, p. 1637.

43 G. Cavicchioli, Filippo de Pisis, Firenze, Vallecchi, 1942, p. 32.

44 Si tratta della monografia di Giuseppe Raimondi pubblicata da Vallecchi nel 1952, letta e postillata da de Pisis. Il passaggio citato è tratto da G. Comisso, Mio sodalizio con De Pisis, p. 136.

45 F. Marcoaldi, ‘Parise e il gioco degli occhi’, in I. Crotti (a cura di), Goffredo Parise, p. 115.