1. L’estetica decostruita e l’avvento del disgusto

Quando, negli anni ’70 del Novecento, lo studio di Jacques Derrida si trova a delineare una minuziosa analisi dell’opera di Immanuel Kant la parola-chiave che ricorre costantemente è quella di parergon. Si tratta, nello specifico, dei testi che Derrida dedica allo scandaglio di quella tappa fondamentale nella storia dell’estetica che è la Critica della facoltà di giudizio, pubblicata nel 1790, che egli affronta naturalmente attraverso la lente della decostruzione, che sollecita le strutture delle opere «fino a trarre allo scoperto il rimosso sul quale sono state edificate».[1] Decostruzione che mira anzitutto a sovvertire e annientare le gerarchie sulle quali si fonda ogni opposizione di qualsivoglia sistema, per passare successivamente all’emersione di un nuovo concetto che non concilia, non struttura e non gerarchizza ma si pone piuttosto come assolutamente altro, come l’‘indecidibile’ non assimilabile al sistema stesso o all’opposizione binaria. Soprattutto come ciò la cui rimozione ha permesso a quel sistema di strutturarsi e che quindi, riemergendo, permette l’affiorare della différance che dissolve ogni sublimazione o idealizzazione gerarchizzante.

Nel caso del lavoro di Derrida sulla terza Critica kantiana, questi due momenti nei quali è schematizzabile il processo di decostruzione sono riconducibili rispettivamente a Il Parergon e ad Economimesis. Il parergon è la cornice, ciò che segna il confine, che delimita, la linea invalicabile che separa l’interno, il proprio (l’ergon), dall’esterno, dall’estraneo, e che separando dà forma all’ergon stesso, all’oggetto, all’opera. Tuttavia, ci dice Derrida, il parergon ha un ruolo fondante ma al contempo rischioso nei confronti dell’ergon, del sistema, dell’unità che si trova a dover delimitare e delineare: la paradossale caratteristica di non essere né del tutto esterno né del tutto interno all’opera, di isolare ma insieme di mettere in rapporto, di porsi al contempo come frontiera e come luogo di «instabile permeabilità della frontiera»[2] stessa.

Per tentare la messa in crisi dell’integrità del sistema della terza Critica, Derrida sfrutta dunque, innanzitutto, questa duplice, insidiosa natura che appartiene anche a quello che Kant avrebbe posto come parergon al proprio approccio estetico, come protesi necessaria: l’imporre al giudizio estetico una cornice tratta dalla logica, accomunando, quindi, il non accomunabile, ossia i giudizi estetici (non-logici) e i giudizi conoscitivi (logici).

Ma per Derrida questa violenza, «l’occupazione di un terreno non concettuale da parte della quadratura di una forza concettuale»,[3] proprio per quella duplice natura del parergon che in questo caso essa rappresenta, ha in sé il rischio del movimento contrario: lo straripamento dell’ambito estetico in quello logico e la contaminazione del logico con il non-logico, che scompagina così ogni fittizia gerarchizzazione che regga dall’esterno il sistema, avviando dunque il processo di decostruzione dell’estetica di Kant e, con essa, di quella «prima e dopo Kant».[4]

Come dicevamo, Economimesis, il saggio di Derrida del 1975, sarà il secondo momento di questo processo, che condurrà alle sue estreme conseguenze quel sommovimento avviato dallo ‘straripamento parergonale’ fin qui osservato, fino all’emersione dell’assoluta ‘differenza’, di ciò che è assolutamente inassimilabile al sistema, del tutto non idealizzabile o sublimabile, di una sorta di aporia del sistema stesso che annulla ogni esclusione o sintetizzazione del negativo. Conseguenze destinate a riversarsi, come una vera ‘contaminazione infettiva’, in modo inarrestabile e definitivo nell’estetica e nella questione del gusto, come Derrida sembra prefigurare già ne Il Parergon:

Si potrebbero constatare le conseguenze di questa contaminazione infettiva nei particolari. […] una certa dislocazione ripetuta, un deterioramento controllato, incontenibile, che fa scricchiolare la cornice nel suo insieme, la logora all’intersezione degli angoli e delle articolazioni, rovescia il suo limite interno in limite esterno, tien conto del suo spessore, ci fa vedere il quadro dalla parte della tela o del legno.[5]

In Economimesis Derrida prende le mosse dalla strategia che Kant mette in atto per giungere alla definizione dell’arte come determinata dall’unico fine della libertà assoluta e incondizionata, simile al gioco, svincolata dal circolo economico del commercio ed estetica, nel senso di avere il proprio fine nel piacere senza un fine, dedita al piacere senza godimento. Ma se queste sono le caratteristiche delle Arti Belle, qual è, in esse, lo spazio affidato alla mimesis e in quale specifica accezione? In che modo essa è presente e agisce nell’impostazione estetica di Kant, se egli non si stanca di ribadire la decisiva distanza tra le opere della natura e quelle dell’uomo, tra physis e techné?

La risposta e la chiave si trovano nell’utilizzo dell’analogia, che entra in gioco associando però non tanto le opere prodotte dalla natura e dall’uomo, quanto piuttosto l’azione stessa del produrre. L’agire dell’artista è libero dalle costrizioni delle leggi naturali esattamente come libera è la natura nel proprio agire. È dunque una mimesis analogica e non prettamente imitativa quella che attraversa la Critica della facoltà di giudizio. Ma prima di questa, un’altra analogia ha già agito e associato la produzione della natura all’agire di un Dio creatore, di un Dio artista, segnato naturalmente da quell’infinita libertà dalla quale si vuole caratterizzato l’uomo creatore d’arte e, soprattutto, il genio.

Attraverso il genio, allora, si manifesterebbe, per analogia, la produzione divina, in un vero e proprio commercio che Derrida nomina appunto col neologismo di ‘economimesis’: «il dono della produzione pura e libera dell’immaginazione, il dono di donare, il dono che Dio artista generosamente elargisce all’uomo artista, che però non può non farsene carico, è in realtà un investimento».[6]

Dunque, a ben guardare, l’economimesis «restaura l’ordine della metafisica nella sua proprietà integrale, assoluta e infinita, e tuttavia per manifestarsi, per essere riconosciuta come tale ha bisogno dell’arte, di determinare l’arte come medio della sua manifestazione»[7] e, inoltre, ha la necessità di «erigere l’uomo, vale a dire, sempre, l’uomo-dio».[8] È questa mimesis antropo-teologica, allora, ciò che organizza, per necessità, la successione di valori, con le relative gerarchie, articolata lungo la Critica della facoltà di giudizio.

E di opposizione in opposizione e di gerarchia in gerarchia, il discorso si fa più chiaro ed esplicito risalendo lungo la scala di valori delle diverse Arti Belle disegnata da Kant: collocata in cima a questa scala, come l’arte che imita di meno, che emana quasi totalmente dal genio e che quindi è ‘più arte delle altre arti’, figura la poesia. Il poeta diviene l’analogo assoluto di Dio, quel Dio artista che si rivela essere Dio poeta: «C’è un rapporto di analogia gerarchica tra l’azione poetica dell’arte parlante, alla sommità, e l’azione di Dio che detta la Dichtung al poeta».[9]

Ed ecco che appare pian piano il piedistallo sul quale si poggia e si regge l’intero sistema della terza Critica kantiana: quest’analogia che deriva dalle altre – e che insieme le giustifica – mostra come la risalita «è anche una risalita verso il logos. L’origine dell’analogia, ciò da cui procede e verso cui fa ritorno l’analogia, è il logos, ragione e parola, sorgente come bocca e imboccatura».[10]

Si giunge, insomma, a quello che Derrida, con ulteriore neologismo, definisce ‘esemploralità’, ossia l’ineluttabilità, nelle analogie e negli esempi utilizzati da Kant in quest’opera, del riferimento alla centralità dell’orale, della bocca, del linguaggio, del logos: «la bocca qui non occupa più un posto tra gli altri. Non è più situabile in una topologia del corpo ma tenta di organizzare tutti i luoghi e di localizzare tutti gli organi».[11] Kant ripete infatti che la natura ‘dice’, ‘detta’, ‘prescrive’ le sue regole al genio, e che il genio ‘trascrive’ queste prescrizioni sotto ‘dettatura’ e che, a sua volta, ‘trasmette prescrizioni’ senza comprenderle fino in fondo. Questa, per Derrida, l’evidente e vera natura di tutto l’impianto gerarchico dispiegato lungo la Critica della facoltà di giudizio: il linguaggio, il logocentrismo, lo dominano interamente, tanto da generare una ‘logoarchia’ nella quale, ad ogni stadio della gerarchia, qualcosa è detto, trasmesso, comunicato e nella quale il genio più alto è quello parlante.

Questa comunicazione della natura, questo suo annunciarsi per tramite del genio e della sua arte è però un linguaggio che agisce non per concetti, ma per segni che, pur non avendo un significato e un fine di per sé, ci spingerebbero a uno sforzo ermeneutico volto a trovare un fine a quel senza-fine e un senso a quel senza-senso. «La meditazione di un piacere disinteressato», sottolinea Derrida, «provoca dunque un interesse morale per il bello».[12] Il giudizio morale affiora, insomma, grazie al fatto d’essere analogon di quello di gusto: è qui che la disamina di Economimesis si incontra ed allea con quella de Il Parergon.

Giunto a questo punto, all’apice dell’analisi del sistema dispiegatosi nella Critica della facoltà di giudizio, all’inquadramento delle gerarchie che costituiscono quel sistema e alla centralità della logica del parergon e del metodo analogico, il quesito che Derrida si pone per condurre a compimento la decostruzione del sistema stesso e verificare l’azione disgregante di quella bordatura e incorniciatura che finora lo ha invece costituito e tenuto insieme, è quale possa essere «il bordo o il debordo assoluto di questa problematica»:[13]

Altrimenti detto: che cosa non entra in questa teoria così inquadrata, gerarchizzata, ordinata? Che cosa ne è escluso e cosa, a partire da questa esclusione, le dà forma, limite e contorno? E che cosa di questo debordare quanto a ciò che si chiama la bocca? […] Che cosa non si lascia ordinare dall’esemploralità?[14]

Qual è, insomma, l’elemento che non si lascia assimilare dall’estetica kantiana, sfuggendo e svincolandosi così dall’intero assetto dell’economimesis, della produzione assoggettata al ruolo della rappresentazione analogica e alla produzione morale? Questo rimosso, questo limite, questo bordo, questo parergon dell’intero impianto è il ‘disgustoso’. Non un negativo, poiché anche il negativo è capace – indirettamente – di generare un piacere e l’analisi del meccanismo del sublime lo mostra bene: il sistema riesce a renderne conto, l’arte a rappresentarlo, il calcolo economico a inghiottirlo e il lutto a digerirlo. Kant lo sottolinea con chiarezza al paragrafo 48: la superiorità delle Belle Arti sta nella loro capacità di rendere belle cose spiacevoli o brutte come il male, le malattie, le conseguenze delle guerre, il mostruoso, il falso, eccetto ciò che eccita il disgusto, che non può essere rappresentato senza annientare la bellezza artistica e la fruizione estetica.

Il sistema logo-fonocentrico esclude il disgustoso come ciò che non si lascia dire, digerire o rappresentare, come ciò che sfugge e si sottrae a qualsiasi tentativo di rappresentazione, di nominazione, di inclusione nel sistema del gusto, nel sistema estetico dell’economimesis: il disgustoso è dunque l’irrappresentabile, l’innominabile, «l’altro assoluto del sistema»[15] che, da parergon, è insieme rimosso e delimitante.Il sistema della rappresentazione tenta di includerlo, di elaborarlo, ma ogni tentativo in tal senso, ci dice Kant stesso, fallisce e si autoannulla: ciò che è disgustoso disgusta perché al contempo ci forza a goderne senza alcuna mediazione o idealizzazione, mentre noi istintivamente opponiamo una netta resistenza.[16]In questo movimento, dunque, la rappresentazione artistica dell’oggetto si fonde con l’oggetto stesso, non ha la possibilità della distanza che le è necessaria per generare il piacere dell’arte:

Esso non può essere bello, né brutto, né sublime, non può dare luogo ad un piacere positivo o negativo, interessato o disinteressato. Dà troppo da godere per fare questo e brucia ogni lavoro come lavoro del lutto. Che lo si intenda in tutti i sensi: ciò che si de-nomina con la parola disgustoso, è ciò di cui non si può fare il lutto. E se il lavoro del lutto consiste sempre a mangiare il morto (morso), il disgustoso non può essere che vomitato.[17]

Ma il lavoro di Derrida di decostruzione dell’estetica kantiana non si arresta qui. Derrida fa infatti notare come la parola ‘disgusto’ trovi dapprima nell’Antropologia pragmatica la propria definizione, per poi venir trasportata in una deriva analogica che conduce alla ricerca di ciò che è più disgustoso del disgustoso: «C’è di peggio del disgustoso letterale. E se c’è di peggio è perché il disgustoso letterale è mantenuto, per sicurezza, al posto del peggio».[18] Il sistema, infatti, tenta, nel suo rapporto con l’altro da sé, di mantenerlo comunque sempre come il ‘proprio’ altro, come il letteralmente disgustoso. È la possibilità di una vicarianza del disgusto, allora, in extremis, ciò che è davvero e assolutamente altro dal sistema della rappresentazione, ciò che vi sfugge e che lo incornicia. Non il mero disgusto come contrapposizione del gusto, ma la possibilità della sua sostituzione con un vicario non letterale, «del suo rimpiazzamento con ogni altro irrappresentabile, innominabile, inintellegibile, insensibile, inassimilabile, osceno, ogni altro che forza il godimento e la cui violenza irreprimibile viene a disfare l’autorità gerarchizzante dell’analogia logocentrica: il suo potere di identificazione».[19]

Il vero parergon dell’estetica kantiana – e di quella ‘prima e dopo Kant’ –, la vera struttura sollecitata dalla decostruzione derridiana, che possederebbe la doppia capacità di organizzare e far implodere tutte le gerarchie valoriali di questo sistema, è questo ‘più disgustoso del disgustoso’, questo innominabile che potrebbe sostituirsi a quello letterale, laddove quest’ultimo è ancora, nella sua prossimità alla bocca, alla possibilità di una nominazione, di una identificabilità e semantizzabilità, troppo prossimo al sistema del bello, all’economimesis, all’infinita libertà sottomessa all’analogia e alla rappresentazione della infinita libertà del Dio artista e poeta. Se, come scrive Francesco Vitale, la produzione umana resterebbe da pensare al di là della Critica della facoltà di giudizio, essa va ricercata in connessione al movimento parergonale di questo altro assoluto del sistema che Derrida descrive così: «non si può dire che è qualche cosa, un sensibile, un intellegibile, che verrebbe a cadere sotto tale o tal’altro senso, sotto tale o tal’altro concetto. Non lo si può nominare nel sistema logocentrico – nel nome – che non può che vomitarlo e vomitarsi in esso».[20]

Si tratta ora di vedere come il movimento parergonale prefigurato da Derrida come una sorta di contaminazione infettiva ha, in un certo senso, accelerato l’insorgere delle proprie conseguenze nell’estetica del ’900 o, meglio, in pensatori che inevitabilmente non sono riconducibili direttamente all’estetica in senso stretto, quanto piuttosto a un’estetica così decostruita e che ha scoperto nel proprio ergon un riversarsi prepotente del parergon. Una contaminazione che l’ha costretta a fare i conti con quell’irrappresentabile che finisce per rovesciare «il suo limite interno in limite esterno»[21] e che «ci fa vedere il quadro dalla parte della tela o del legno».[22]

2. Lo ‘straripamento parergonale’ nell’estetica del ’900 e la ‘vicarianza del disgustante’

La ricognizione che Mario Perniola[23] effettua delle tendenze sviluppatesi nel XX secolo in seno all’estetica occidentale, derivanti da presupposti teorici legati alla Critica della facoltà di giudizio di Kant e all’Estetica di Hegel, evidenzia come tutte queste sembrano in qualche modo lontane dal porre davvero al centro della propria attenzione ciò che dovrebbe invece essere il vero fulcro di una disciplina che dall’aìsthesis, dalla sensazione, trae il proprio nome: il sentire, appunto.

Mentre il ’900 è evidentemente un secolo nel quale, nell’ambito del sentire, «non è mutato solo l’oggetto, ma il modo, la qualità, la forma della sensibilità e dell’affettività»[24] e che si potrebbe definire come un’età estetica «non perché essa ha una relazione privilegiata e diretta con le arti, ma più essenzialmente perché il suo campo strategico non è quello conoscitivo, né quello pratico, ma quello del sentire»,[25] il suo interno paradosso sta nel fatto che «la quasi totalità del pensiero estetico in senso stretto […] è ben poco interessato alla questione del sentire inteso nella sua autonomia e non subordinato ad altre istanze».[26]

Se l’estetico presuppone in qualche modo e sempre una possibile pacificazione dei contrari, una fine del conflitto, la prefigurazione «di una pace a venire»,[27] il sentire del ’900 «si è mosso in una direzione opposta alla conciliazione estetica, verso l’esperienza di un conflitto più grande della contraddizione dialettica, verso l’esplorazione dell’opposizione tra termini che non sono simmetricamente polari l’uno rispetto all’altro».[28] Un tipo d’esperienza, insomma, che pare irriducibile allo sguardo post-kantiano o post-hegeliano poiché troppo estranea a quella sulla quale si erano imperniate l’estetica di Kant e quella di Hegel e che attraversa piuttosto zone non battute, non conosciute, più affini forse agli stati psicopatologici, alle estasi mistiche, alle perversioni, agli handicap, alle tossicomanie, alle minorazioni, ai ‘primitivi’ e alle culture ‘altre’ (non per nulla, tutti fattori d’ispirazione per le arti contemporanee). Un sentire troppo inconciliabile per essere governato dai giudizi logici, troppo estremo e sfuggente per essere rappresentato o per sollecitare un’efficace rappresentazione in senso tradizionale, troppo differente per essere imbrigliato nella nominazione di un sistema logocentrico e allegorico. Un sentire che, irrompendo nell’esperienza novecentesca, avrebbe accelerato quella ‘contaminazione infettiva’ osservata più su, quello strabordare della cornice inassimilabile all’interno del sistema stesso dell’estetica, di quell’irrappresentabile che, sollecitato dall’ingestibilità di un sentire così insanabile e differente, ha esondato dal suo ruolo di limite, di bordo, di confine e ha, insomma, fatto irruzione sulla scena della rappresentazione, minandola, mostrandone l’inadeguatezza, passando paradossalmente da parergon a ergon.

Un nuovo sentire i cui veri esploratori e portavoce non possono che ritenersi in parte estranei all’estetica stessa, pur incarnando la ricerca veramente estetica del ’900, etimologicamente parlando. Si tratta di tutti quei pensatori accomunabili sotto la nozione di ‘differenza’, nozione che pertiene, più che all’orizzonte dei concetti e della pura speculazione teoretica, all’ambito «impuro del sentire, delle esperienze insolite e perturbanti, irriducibili all’identità, ambivalenti, eccessive di cui è stata intessuta l’esistenza di tanti uomini e donne del Novecento».[29] Differenza, dunque, come «non-identità, come dissomiglianza più grande del concetto logico di diversità o di quello dialettico di distinzione»,[30] come ciò che domina, al di là e indipendentemente dal mondo presunto stabile e normato della rappresentazione e dell’identità, quell’universo di esperienza selvaggia e incontrollata che è l’‘inconscio del pensiero’.

Sigmund Freud e l’istituzione di un’istanza psichica differente ed estranea come l’inconscio; Martin Heidegger e il suo sentire desoggettivato come Lichtung, quella radura che non ha a che vedere con l’unità o con la conciliazione bensì con l’‘altro’, con l’apparire dell’ente e insieme col suo occultarsi. Ludwig Wittgenstein e la attenzione posta su quella esperienza impersonale che, attraverso la percezione di fenomeni caratterizzati da ambiguità e indecidibilità, sfugge all’integrazione concettuale del soggetto; Walter Benjamin e la sua interconnessione tra i temi della morte, del sesso e della merce, che porta all’elaborazione dell’idea di ‘sex appeal dell’inorganico’.[31] Carlo Michelstaedter e la sua delineazione di un uomo immerso in quella che egli chiama la ‘persuasione’, che percepisce ogni momento come carico di forze opposte e mai risolvibili, come piacere e dolore, quiete ed energia, fissità e movimento. Jacques Lacan e Luce Irigaray, che negano qualsivoglia simmetria tra il maschile e il femminile in ambito sessuale e teorizzano lo svincolarsi dalla logica dal possesso e dal riduzionismo metafisico, attraverso una visione che «rispetta ed esalta la differenza perché mantiene tra il maschile e il femminile uno spazio libero e attraente».[32] Jacques Derrida, specialmente in relazione al Della grammatologia, che conduce una critica radicale alla tradizione occidentale della scrittura pensata come ancella della verità articolatanel logos. E, ancora, la coppia di pensatori composta da Gilles Deleuze e Felix Guattari, che soprattutto in Che cos’è la filosofia? affrontano la questione di un sentire impersonale, riconducibile a ‘percetti’ e ‘affetti’ tramandati di generazione in generazione soprattutto attraverso e grazie alle opere d’arte, che «aprono zone di indiscernibilità sensibile ed affettiva tra cose, bestie e persone, zone equatoriali o glaciali che si sottraggono alla determinazione dei generi, dei sessi, degli ordini e dei regni».[33]

Questi i pionieri di quello ‘straripamento parergonale’ identificati da Perniola, pionieri dei quali fanno parte anche tre pensatori che, ci sembra, hanno tentato, ognuno a suo modo, la delineazione di quel ‘disgustante più disgustoso del disgusto’, quel ‘disgustante vicario’ e non letterale che era l’‘irrappresentabile, innominabile, inintellegibile, insensibile, inassimilabile, osceno’ cui era giunto il movimento decostruttivo di Economimesis. L’‘impossibile’, il ‘simulacro’ e il ‘negativo’ – le nozioni-chiave dei tre pensatori in questione – sono in qualche modo, a nostro avviso, le esplorazione più interessanti e rilevanti di questa eterogeneità e appartengono rispettivamente a Maurice Blanchot, Pierre Klossowski e Georges Bataille.

La questione che occupa gran parte del percorso di Blanchot è quella relativa alla letteratura, al linguaggio e alla scrittura che, per tentare di edificare il regno della certezza, della coerenza, del sapere, hanno dovuto agire da sempre attraverso un‘gran rifiuto’. Il linguaggio, dice Blanchot, «è organizzato […] per rivelare, in ciò che “è”, non la parte peritura, ma quella che sussiste sempre e si forma in questo perire: il senso, l’idea, l’universale»,[34] ma il nulla e la morte, condizioni della vita, cercano, come il parergon derridiano, uno spazio di affermazione che però non li renda meno ‘nulla’, che non li domini, che non li medi.

Vi sarebbero, per Blanchot, due ‘esperienze della parola’, una della rappresentazione e l’altra dell’irrappresentabile, potremmo dire. Esperienze inconciliabili che, tuttavia, devono muoversi di pari passo. In seguito a una sorta di ‘straripamento parergonale’, il linguaggio – che continuamente fa violenza esercitando un rapporto di potenza su ciò che nomina, riducendo l’ignoto al noto e l’impossibile al possibile – si troverebbe, infatti, soggetto all’irruzione di ciò che aveva rimosso, nella costituzione di spazi nei quali si apre la possibilità della riaffermazione dell’impossibile, che non è affatto un Essere trascendente, bensì la vera caratteristica di ciò che chiamiamo ‘esperienza’: ‘presenza immediata’ che esclude ogni mediazione o rappresentazione. Spazi che permettano, come dice Blanchot, di «nominare il possibile, rispondere all’impossibile»:[35] utilizzare il linguaggio ma con una tensione e un’attenzione a ciò che non può essere attirato nella sua attrazione né essere detto, espresso, che è destinato nell’impossibilità.

Per Klossowski la riflessione sul linguaggio riporta imprescindibilmente alla nozione nietzscheana di ‘morte di Dio’: considerando l’idea di Dio come del garante dell’identità dell’Io, quello che è definito come sua ‘morte’ è lo spalancarsi della differenza in luogo, appunto, dell’identità, dello sfaldamento del soggetto nell’irriducibile molteplice, nel dispiegarsi di tutte le identità possibili, del ‘fondo impulsionale’ in luogo della presunta unità dello psichico. La comunicazione, per Klossowski, sottrae sempre all’esperienza quell’incoerenza «nella quale siamo immersi in questo mondo per il fatto stesso di viverci, con i nostri ricordi, le nostre attese, i nostri progetti»[36] e, con essa, le forze impulsionali e il caos che la caratterizzano e ci caratterizzano. A garantire il mantenimento intatto di ciò che noi sappiamo di un’esperienza e a negare la possibilità della comunicazione – ponendo tuttavia come proprio oggetto la complicità, «i cui motivi non sono neanche determinabili né cercano di determinarsi»[37]– sarà quello che Klossowski chiama ‘simulacro’.

Il simulacro si pone in opposizione alla costrizione del segno chiuso e sufficiente a se stesso, della nozione, che presuppone ‘esseri chiusi’ e la pretesa – attraverso la coerenza del linguaggio nozionale – di fissare e comunicare ciò che di un’esperienza dice e presenta. Il simulacro non è, dunque, una pseudo-nozione, che si porrebbe solo come alternativo punto di riferimento, ma la liquidazione dell’idea stessa di punto di riferimento, il mezzo capace di far saltare la pretesa del progetto, della comunicabilità, della rappresentabilità, capace quindi di mantenere l’essere nell’irriducibile discontinuità, incoerenza, contraddittorietà, che costituisce la sua esperienza: «di colpo l’esperienza ricade nel discontinuo dove non aveva mai smesso di “essere”».[38]

Colui che, però, ha contribuito in modo decisivo ai temi sui quali si sta imperniando il nostro lavoro, sviluppando ostinatamente e conducendo alle estreme conseguenze – in saggi, romanzi, articoli e racconti – riflessioni e intuizioni radicali e decisive sulle questioni riguardanti ciò che abbiamo nominato come ‘innominabile’, ‘irrappresentabile’, ‘assolutamente altro’ o ‘non-gerarchizzabile’, è senz’altro Georges Bataille. Basta leggere queste poche righe per rendersi conto del legame che, nelle sue riflessioni, intercorre tra quelli che abbiamo definito ‘disgustante letterale’ e ‘disgustante vicario’:

L’attività sessuale, pervertita o no, l’attitudine di un sesso davanti all’altro, la defecazione, la minzione, la morte e il culto dei cadaveri (principalmente in quanto decomposizione fetida dei corpi), i differenti tabù, l’antropofagia rituale, i sacrifici di animali-dei, l’omofagia, il riso di esclusione, i singhiozzi (che hanno in generale la morte per oggetto), l’estasi religiosa, l’atteggiamento identico verso la merda, gli dei e i cadaveri, il terrore così spesso accompagnato da defecazione involontaria, l’abitudine di rendere le donne contemporaneamente brillanti e lubriche con belletti, pietre preziose e ninnoli risplendenti, il gioco, il dispendio senza freno e certi usi fantastici della moneta ecc… presentano insieme un carattere comune nel senso che l’oggetto dell’attività (escrementi, parti vergognose, cadaveri ecc…) si trova ogni volta trattato come un corpo estraneo.[39]

Un corpo estraneo del quale non si può rendere, evidenzia Bataille, alcuna descrizione in termini di utilità, di definibilità, di ragionevole ‘consumabilità’: le esperienze descritte sono tutte forme di dispendio assoluto e inutile, in una parola – nel termine batailleano che racchiude tutte queste caratteristiche e che fa da termine-chiave per l’intera sua opera – di dépense. Scandalo della produzione, suo spreco, suo sperpero, improduttiva per definizione, la dépense è la via di scampo per l’uomo all’interno della società contemporanea e lo spazio che essa apre nel mondo e nei suoi rapporti sociali di produzione è quella ‘parte maledetta’ nella quale ribolle incontrastata la trasgressione, la morte, le turbolenze, la negazione, che ci conduce alla ‘parte dell’uomo’.

E la dépense è interconnessa alla possibilità di un ingresso alla vera esperienza del negativo, della finitudine, dell’imperfezione, che è quella legata al non-sapere, della quale è così difficile rendere conto perché il rischio è sempre quello di porla come progetto, come discorso, come filosofia, laddove il non-sapere è proprio la ricusazione di questi. L’esperienza interiore, il testo nel quale Bataille tenta di sondare questo tipo di esperienza del negativo, del non-sapere, è infatti un’opera continuamente interrotta, balbettante, che si mette continuamente in discussione, che sfugge di continuo al linguaggio discorsivo. Bataille paragona l’esperienza interiore, del non-sapere, all’estasi, ma è un’estasi differente da quella mistica, poiché è vista piuttosto come «un errare senza fine, un abbandono definitivo dell’ambizione di essere tutto, un luogo di traviamento e di non-senso, risolutamente contrario ad ogni idea di perfezione metafisica, ontologica o etica, […] avventura illimitata, eccesso, negazione della spiritualità, desiderio indifferibile».[40] In una tale esperienza, il non-sapere deve perennemente sfuggire alla possibilità di divenire un sapere, una conoscenza omogenea, al suo possesso e al suo raggiungimento: ‘nominare il possibile, rispondere all’impossibile’, ancora una volta con Blanchot.

E la riflessione di Bataille sulla possibilità di un linguaggio siffatto ci conduce al breve ma fondante articolo contenuto nella sezione Dizionario critico della rivista Documents e intitolato Informe. L’articolo si apre, infatti, mostrando una concezione delle parole basata sul loro valore d’uso, in contrapposizione al loro valore di scambio, e procede con l’articolazione del vocabolo ‘informe’ come del termine capace di rappresentare un declassamento della materia al punto di identificarla meramente con l’eterogeneo, col negativo, con quello che fin qui abbiamo definito con Derrida ‘disgustante vicario’ e che, non per nulla, Bataille paragona qui a oggetti del ‘disgustante letterale’, quali gli insetti o lo sputo:

Un dizionario comincerebbe dal momento in cui non desse più il senso ma i compiti delle parole. Così informe non è soltanto un aggettivo con tale senso ma un termine che serve a declassare, esigendo in generale che ogni cosa abbia la sua forma. Ciò che designa non ha diritti suoi in nessun senso e si fa schiacciare dappertutto come un ragno o un verme di terra. Bisognerebbe effettivamente, perché gli uomini accademici fossero contenti, che l’universo prendesse forma. La filosofia intera non ha altro scopo; si tratta di dare una redingote a ciò che è, una redingote matematica. Per contro, affermare che l’universo non rassomiglia a niente e non è che informe equivale a dire che l’universo è qualcosa come un ragno o uno sputo.[41]

Nelle poche righe del Dizionario critico alle quali ci ha condotto il percorso attraverso il negativo batailleano, sembrano trovare confluenza e sintesi tutte le questioni che finora abbiamo seguito passo per passo attraverso il nostro lavoro e che, dalla decostruzione di Derrida all’irrompere della ‘differenza’ nell’estetica del ’900,ci portano a vedere il modo in cui l’inassimilabile al sistema, l’assolutamente altro, ha finito per irrompere con effetti imprevedibili in ciò che si era strutturato attraverso la sua rimozione.

Così, la ‘stampella’, la ‘protesi’ che per Derrida era stata posta da Kant a sostegno – a cornice e parergon – della terza Critica, costituita dall’associazione del logico al non-logico, dell’oggettivo al soggettivo, dei giudizi conoscitivi a quelli estetici, è, nel linguaggio di Bataille, quella ‘redingote matematica’ che la filosofia e gli accademici hanno la necessità di apporre a tutto ciò che è, per dargli una forma, una struttura gerarchica e valoriale. È così allora che l’irruzione dell’informe – come operazione declassante e non come aggettivo, sottolinea Bataille– rappresenta quel calcio alla stampella, alla protesi, capace di far crollare l’intero assetto che non si poteva reggere sulle proprie gambe. La forma logica associata come ‘redingote matematica’ al non-logico viene declassata e smascherata dall’operazione dell’’informe’ che quella redingote credeva di aver declassato, e questa sorta di ‘contromovimento’ ci richiama alla mente quel passo nel quale Vitale, analizzando la decostruzione di Derrida, avvertiva che nulla vieta «di interpretare l’analogia nell’altro senso, assimilando il logico al non-logico, mandando così in rovina quello stesso apparato categoriale che serve a costruire».[42]

Ma se ciò che conta nell’‘informe’ – come in ogni parola, scrive Bataille – è il suo valore d’uso e non il suo valore di scambio non si può che rivolgersi, per tentare di cogliere fino in fondo gli esiti della ‘contaminazione infettiva’ del parergon, all’‘informe in azione’, nella sua effettiva capacità di declassamento, nel suo farsi strumento operazionale e non nozione. Non si può, insomma, che passare dall’ambito dell’estetica e del suo valore di scambio a quello delle arti e del loro valore d’uso.

3. ‘Disgustante vicario’ e ‘disgustante letterale’ nelle arti del ’900: l’informe e l’abietto

Allo ‘straripamento parergonale’ dell’estetica del ventesimo secolo che abbiamo osservato fin qui ne corrisponde naturalmente uno equivalente nelle arti del ’900, identificabile con l’irruzione in esse di una nuova forma di realismo radicale che però diverge in modo assoluto da ciò che con quel termine s’era sempre inteso. Un realismo radicale che chiama in causa un’idea di‘reale’ affine a quella che con questo termine era stata espressa da Jacques Lacan, ossia di qualcosa assolutamente diverso dal vero, estraneo al linguaggio e al simbolico, che si sottrae a ogni forma di simbolizzazione e immaginazione e che – come suggerisce Slavoj Žižek[43] – è accostabile al concetto di ‘esistente’ proposto da Schelling, come di un che di opaco, ineffabile, inaccessibile per la ragione e irriducibile a ogni teorizzazione.

Un reale, insomma, disturbante ed eterogeneo, un vero e proprio ‘straripamento parergonale’ nell’accezione proposta da Derrida, che ha le medesime caratteristiche di quello che Georges Bataille, in Documents, aveva definito col termine ‘informe’, nella sua accezione, come abbiamo visto, non tanto aggettivale – da ‘disgustante letterale’, diremmo noi –, bensì operazionale, nell’accezione di ‘disgustante vicario’ che abbiamo sin qui assunto.

Ed è proprio da quell’articolo di Bataille che prende il titolo L’informe: istruzioni per l’uso, nel quale Rosalind Krauss, insieme a Yve-Alain Bois, presenta un’eccezionale e inedita analisi del movimento modernista – o, meglio, di un certo numero di opere appartenenti a quel movimento –, identificando in esso il momento nel quale l’arte viene in un certo modo contaminata da quello ‘straripamento parergonale’ rappresentato dal subentrare dell’informe. Questo ‘certo modo’ è correlato, appunto, alla natura operazionale, al valore d’uso che Bataille ravvisa in quel termine. L’informe, lungi dall’essere un tema stabile, un argomento, una qualità, un concetto, poiché in quel caso sarebbe ricondotto a un’omogeneità e a una positività, non può che essere una mera operazione di rivolta che mira al declassamento, alla decostruzione di ogni sistema e alla rivelazione dell’assolutamente altro rimosso e celato da esso. È, potremmo azzardare, l’equivalente, sul piano operativo e pratico, del metodo decostruzionista applicato da Derrida ai diversi sistemi filosofici, come gli abbiamo visto fare nei confronti dell’estetica fino al raggiungimento del ‘disgustante vicario’.

Se, dunque, per Bataille l’informe non è niente in sé, ‘non ha diritti suoi in nessun senso’ e il suo valore sta nella sua ‘performatività’ e se per Krauss è nel modernismo che possiamo scorgere l’intervento di questa performatività desublimatoria, la strategia più adeguata starà nel rintracciare, nella costituzione delle opere moderniste, certe azioni, certi slittamenti che abbiano «il sigillo dell’informe»[44] e che Krauss e Bois riconducono a quattro operazioni – distinte ma strettamente collegate e ‘porose’ e riconducibili implicitamente o esplicitamente a Bataille – impegnate nello smascheramento e nella devitalizzazione dei processi di esclusione e rimozione sui quali l’arte s’è sostenuta.

La prima di queste operazioni è quella denominata ‘basso materialismo’ – come declassamento e annullamento del fondo idealista, feticizzante e ontologizzante, che si cela dietro la maggior parte dei materialismi e come reintroduzione della materia quale ‘assolutamente altro’ a cui la ragione non può applicare alcuna ‘redingote matematica’ e che non può essere rappresentato dall’immagine o trasposto in metafora. Il basso materialismo funziona da operazione in nome dell’informe, dal momento che fa in modo di ricondurre ogni cosa alla propria parte bassa che, malgrado rappresenti la sua parte più umana, è costantemente ignorata dall’uomo, impegnato in rimozioni consacrate all’idealismo metafisico e all’umanesimo razionalista. È in questione, insomma, la possibilità di pensare un mondo desublimato, senza trasposizione, nel quale l’uomo non rifiuti e non volga le spalle costantemente a ciò che in lui è più umano, partendo dalla consapevolezza di un doppio uso – uno alto e uno basso – di ogni cosa. Krauss e Bois pongono l’esempio, tra gli altri, di Lucio Fontana, con la sua Ceramica spaziale del 1949, scultura nella quale la figuratività è del tutto assente e che altro non è che un «magma di materia nerastra, lucente e iridata, dalla superficie mossa, che sembra caduta qui, per terra, come un gigantesco stronzo»[45] e di Alberto Burri, che nei primi anni ’50 iniziava a bruciare i propri materiali, soprattutto demolendo «il mito della plastica come sostanza infinitamente trasponibile, come miracolo alchemico»[46] e mostrandola piuttosto come l’‘assolutamente altro’.

L’orizzontalità o, meglio, l’orizzontalizzazione, la seconda operazione descritta, è decisamente legata alla precedente e agisce come ribaltamento dal verticale all’orizzontale e come reintroduzione del campo del carnale e del corporeo. L’orizzontalizzazione, potremmo dire, introduce nel visivo ciò che la prima operazione infliggeva al materiale. La rimozione del piano orizzontale dal visivo dipenderebbe dall’acquisizione da parte dell’uomo della posizione eretta, che lo avrebbe portato a impostare l’immagine percepita dalla vista come orientata verticalmente, parallela alla propria postura. Jackson Pollock, in uno degli esempi presentati da Krauss e Bois, rifiuta nel 1947 il piano orizzontale della tavola sulla quale aveva poggiato la tela per i suoi esperimenti di scrittura automatica, ancora troppo legati alla forma, e lo getta a terra, abbassandolo così al di sotto della ‘cultura’ stessa e all’asse del corpo e facendolo sfuggire in questo modo alla forma. La tela gettata a terra modifica radicalmente l’asse dell’immagine, la degrada, la abbassa, la declassa e la porta a incorporare un gesto che finalmente sfida la rimozione della gravità, servita all’acquisizione della postura eretta dell’uomo. Come lui, Andy Warhol stenderà all’ingresso della propria abitazione delle tele vergini sulle quali i visitatori saranno costretti a camminare, o, ancora, inviterà gli amici a urinare su altre tele poste a terra e ricoperte di pittura metallica, dando così vita ai cosiddetti Piss Paintings.

La pulsazione, la terza operazione individuata, è descritta come svelamento della rimozione della temporalità dal visuale e reintroduzione in esso di un tempo non narrativo e teleologico, ma che è piuttosto «un battito senza fine»[47] che subentra nel visivo, «una scossa che buca irrimediabilmente lo schermo del suo formalismo e lo popola di organi»[48] e che è accostabile all’effetto del perturbante descritto da Freud. A generarsi, sarebbe così un blocco paradossale che non annulla le differenze, mantenendole in una compresenza logicamente inammissibile, e genera una ‘cattiva forma’ costituita da parti instabili e mutevoli, disordinata e continuamente tendente a una trasgressione della forma stessa. E questa forma che è contemporaneamente trasgressione della forma, legata al lavoro della matrice e con la quale la dimensione temporale si insinua nel figurale trasformandolo nell’informe, è proprio una pulsazione, un battito, portato per la prima volta al centro dell’attenzione dell’arte visiva da Marcel Duchamp con l’utilizzo dei ‘rotorilievi’ nel suo Anémic Cinéma, realizzato insieme a Man Ray, che insieme riconosce e contraddice la continuità del movimento delle immagini nella percezione retinica.

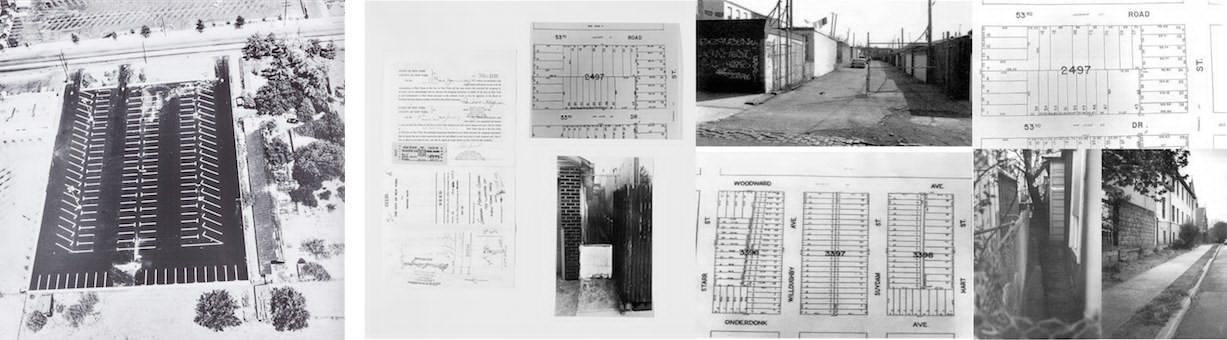

Infine, è quella dell’entropia la terza operazione dell’informe che attacca e intacca le arti del ’900:entropia come spreco irrecuperabile, deterioramento esponenziale e irreversibile di un ordine iniziale, sprofondamento ottenibile in molte e spesso opposte modalità (per degrado, per ridondanza, per accumulo, per inversione, per esaurimento, per usura, per non uso, per invasione del rumore nel messaggio o per cessazione dell’elasticità). Un’operazione vicina all’idea di dépense batailleana, che Krauss e Bois associano soprattutto alle fotografie di Edward Ruscha e di Gordon Matta-Clark sulla cosiddetta ‘zona’, i non-luoghi che crescono in seno alle città, i ‘buchi neri’ urbanistici che, apparentemente assimilabili dalla città – che, come un organismo, insieme produce e tenta di contrastare la proliferazione dell’entropia –, sono in realtà crescenti in modo incontrollabile e visibili soltanto una volta compiutisi, così come della polvere, che lo stesso Bataille ha associato proprio all’idea di entropia, si può avere reale percezione solo una volta che si è depositata.

A chiusura de L’informe: istruzioni per l’uso, Rosalind Krauss cerca di rispondere alla domanda in merito agli esiti dell’informe nelle pratiche artistiche successive al modernismo, nell’ambito della produzione contemporanea. Se fin qui l’informe ha agito tra le pieghe dell’arte modernista come lavorio che declassa la forma, il senso, il tema, la possibilità della rappresentazione, il tutto attraverso operazioni di slittamento capaci di privare l’opera e la materia di ogni trasposizione, feticizzazione, ordine e simbolizzazione, appare invece evidente che l’eredità che gran parte dell’arte contemporanea ha tratto da quelle direttrici va in una direzione decisamente differente, per non dire opposta, ossia nella direzione dell’utilizzo dell’informe come vero e proprio tema e nel senso che Julia Kristeva ha proposto di questo termine, accostandolo all’idea di ‘abietto’ e di ‘abiezione’. Insomma, dall’operazionale che agisce declassando e annullando la rappresentazione, si sarebbe tornati alla riabilitazione di quest’ultima, grazie alla tematizzazione e alla ‘messa in scena’ dell’informe.

Dai peli alla saliva, dal sangue al muco, dall’urina agli escrementi e alle secrezioni varie che il corpo appunto rigetta, produce, espelle come rifiuto: al centro della cosiddetta ‘arte abietta’ si trovano quasi sempre quelle che Jean Clair ha definito ‘reliquie’, ossia ciò che resta, che sopravvive alla putrefazione, l’attestazione di identità dopo la morte, l’estrema testimonianza dell’unicità e dell’eternità di un soggetto. Tutte caratteristiche proprie di ciò che piuttosto nega l’informe, vi resiste, vi si oppone, vi applica le ‘redingote’ illusorie dell’identità, dell’unità, dell’eternità, della presenza, della permanenza. Se l’informe è ciò che mette in discussione l’idea che ogni cosa abbia la propria forma, la reliquia è ciò che della forma persiste imperterrita e che la afferma dopo la sua morte biologica; se l’informe è ‘ciò che non ha diritti suoi in nessun senso e si fa schiacciare dappertutto’, la reliquia è ciò che pretende il diritto a non farsi schiacciare quando tutto il resto è stato schiacciato; se l’informe è ciò che è capace di mostrare che l’universo non rassomiglia a niente, la reliquia è ciò che segna la rassomiglianza e l’identità con la forma deceduta; se, infine, l’informe è l’operazione che ha il compito di declassare, la reliquia è ciò che contrasta l’intervento di quell’operazione.

Non per nulla, la definizione data da Jean Clair a proposito delle produzioni artistiche contraddistinte dal ricorso all’abiezione è «L’informe messo in forma»,[49] espressione, questa, che mostra già efficacemente quanto opposta sia la premessa di queste produzioni rispetto a quella dell’informe per come lo abbiamo fin qui analizzato. Mettere in forma l’informe significa, di fatto, proprio ordinarlo, inglobarlo in una plasticità, rappresentarlo, porgli dei limiti che ne facciano qualcosa di visibile e una ‘redingote’ che lo renda ammissibile e comprensibile, farlo divenire, insomma, una forma stabile e osservabile una volta per tutte e non, al contrario, farne esclusivamente un’operazione e una forza capaci di mettere in crisi, smuovere e scardinare proprio quelle forme stabili e osservabili. E scrive ancora Clair che si tratta di «dar forma all’informe e permanenza al transitorio»,[50] ulteriore conferma che ci troviamo di fronte a procedimenti agli antipodi di quelli fin qui considerati, che piuttosto miravano a svelare il basso rimosso dall’alto, l’orizzontale rimosso dal verticale, il caos rimosso dall’ordine e l’effimero e il caduco rimossi dall’edificazione di ciò che si vorrebbe stabile ed eterno, dal progetto, dalla costruzione, che miravano, per dirla con Bataille, «a uscire tramite un progetto dal campo del progetto».[51]

E un’ulteriore conferma della distanza che separa l’azione dell’informe descritta da Krauss e Bois dalla nuova ‘arte abietta’ è riscontrabile nel modo in cui il testo che quest’ultima ha preso come proprio punto di riferimento più o meno consapevole – almeno dagli anni ’80 in poi – ha trattato la questione di questi due termini: ci riferiamo a Poteri dell’orrore. Saggio sull’abiezione di Julia Kristeva. In particolare, a segnare lo scarto è il modo in cui Kristeva, pur partendo da Bataille, arriva a legare l’idea di abiezione all’incapacità di accettare fino in fondo la separazione del bambino dalla propria madre: questo soggetto, allora, che manca di un suo ‘proprio’, si rifugia nell’attrazione verso le sostanze corporee come il sangue, lo sperma, l’urina e gli escrementi, perché esse fanno le veci dell’altro, del corpo materno, che in questo modo, e tramite esse, provoca godimento. Da qui il culto erotico per l’abietto, che feticizza le sostanze corporee nel «tentativo di arrestare l’emorragia»[52] generata dalla ferita della separazione.

Un tipo di materialismo, insomma, quello posto al centro dell’‘arte abietta’, ben lungi dal basso materialismo senza feticizzazione e senza trasposizione di cui parla Krauss e che ci riporta a Bataille. E dall’‘arte abietta’ e dal suo culto per le reliquie corporee sembrano esautorate anche la pulsazione e l’entropia: la reliquia è infatti ciò che si mantiene immutato, identico e stabile nel pulsare di una forma che è contemporaneamente la sua stessa trasgressione, che resta ciò che è, nella sua mera fattualità oggettiva, nel disfacimento entropico, irreversibile ed esponenziale della forma, che si preserva quasi come congelato e immobilizzato mentre la materia si decompone e la sua energia si spende indifferenziatamente. E neppure l’orizzontalizzazione che Krauss riconduceva al lavoro dell’informe ci sembra si sia mantenuta nelle pratiche dei nuovi artisti: il carnale che quell’operazione sollecitava dalla propria rimozione per riprecipitarlo nell’opera è qui introdotto, infatti, come semplice dato di fatto, come corpo vero e proprio con tutti i suoi attributi, con una particolare importanza accordata a quelli più disgustosi in senso letterale.

Le potenzialità sovvertitrici che Jacques Derrida attribuiva al ‘disgusto’ e la sua capacità di scardinare la riflessione estetica, aprendola alla reale esperienza e al reale sentire contemporanei in tutta la loro complessità inafferrabile e irriducibile differenza, sarebbero allora da rintracciare ancora, al di là della parentesi legata all’‘arte abietta’, nelle pratiche artistiche capaci di porre al proprio centro un ‘disgustante vicario’, come sforzo di spalancare inedite possibilità dietro la limitante facciata della rappresentazione, di cercare quell’accesso all’irrappresentabile come a quell’‘assolutamente altro’ riversatosi prepotentemente – e con la reale rivoluzione che questo porta con sé – nell’ergon del sistema artistico. È in questa direzione, ci sembra, che il ‘disgustante’, l’‘altro assoluto del sistema’, l’informe, ha ancora «il proprio destino da compiere»[53].

1 F. Vitale, ‘Artifici’, in J. Derrida, Economimesis. Politiche del bello [1975], trad. it. di F. Vitale, Milano, Jaca Book, 2005, p. 7.

2 Ivi, p. 17.

3 J. Derrida, ‘Il Parergon’, in Id., La verità in pittura [1978], trad. it. di G. Pozzi e D. Pozzi, Roma, Newton & Compton, 2005, pp. 75-76.

4 Ivi, p. 74.

5 Ibidem.

6 F. Vitale, ‘Artifici’, pp. 30-31.

7 Ivi, p. 29.

8 J. Derrida, Economimesis, p. 39.

9 Ibidem.

10 Ivi, p. 55.

11 Ivi, p. 61.

12 Ivi, p. 59.

13 Ivi, p. 69.

14 Ivi, pp. 69-70.

15 Ivi, p. 72.

16 Per una vera ed esaustiva ricognizione filosofica del fenomeno del disgusto in chiave fenomenologica si consiglia la lettura del testo dell’ungherese Aurel Kolnai – fenomenologo allievo di Edmund Husserl –, che nel 1927 scrisse un lungo saggio intitolato proprio Il Disgusto – dato alle stampe due anni dopo nel decimo volume del Jahrbuch für Philosophie und phänomenologische Forschung di Husserl – e che continuò ad occuparsi di questo peculiare fenomeno fino alla fine della propria carriera e della propria vita. Di notevole interesse sono i punti di contatto tra questo testo e le caratteristiche del fenomeno descritte da Kant e Derrida in relazione all’estetica: tra le altre la violenta componente fisica e sensuale implicata in esso, la proiezione del soggetto sull’oggetto e una certa adesione alle caratteristiche fisiche, la conseguente impossibilità di elaborare l’oggetto percepito nell’interiorità del soggetto, la percezione dell’oggetto disgustante come di qualcosa che sfugge a un’univoca identificazione, l’annuncio implicito e perturbante di una materia che insieme esplode di vitalità e si consuma in una specie di pullulante putrefazione, il radicale e insostituibile ‘no’ fisico all’ingestione e alla digestione manifestantesi nella reazione di disgusto, la differente articolazione della funzione ‘alta’ e ‘positiva’ della bocca e dell’apparato digerente, la tensione alla morte e all’annullamento insito nel disgustante.

17 J. Derrida, Economimesis, p. 73.

18 Ivi, p. 74.

19 Ivi, pp. 75-76.

20 Ibidem.

21 J. Derrida, ‘Il Parergon’, in Id., La verità in pittura, p. 74.

22 Ibidem.

23 Cfr. M. Perniola, L’estetica del Novecento, Bologna, il Mulino, 1997.

24 M. Perniola, Del sentire [1991], Torino, Einaudi, 2002, p. 3.

25 Ibidem.

26 M. Perniola, L’estetica del Novecento, p. 153.

27 Ivi, p. 154.

28 Ibidem.

29 Ivi, p. 155.

30 Ivi, p. 154.

31 Mario Perniola sottolinea come, in questo caso, inorganico sia anche il cadaverico, il mummificato, il tecnologico, il chimico, il mercificato e il feticcio. Fondamentale, a tal proposito, anche un altro testo di Perniola, intitolato proprio Il sex appeal dell’inorganico e pubblicato nel 1994 per i tipi di Einaudi.

32 M. Perniola, L’estetica del Novecento, p. 180.

33 Ivi, p. 183.

34 M. Blanchot, L’infinito intrattenimento. Scritti sull’«insensato gioco di scrivere» [1969], trad. it. di R. Ferrara, Torino, Einaudi, 1977, p. 46.

35 Ivi, p. 65.

36 P. Klossowski, La Rassomiglianza [1984], trad. it. di G. Compagno e J.L. Provoyeur, Palermo, Sellerio, 1987, p. 7.

37 Ivi, p. 20.

38 Ivi, p. 24.

39 G. Bataille, ‘Il valore d’uso di D.A.F. de Sade’, in Id., Critica dell’occhio, trad. it. di S. Finzi, Firenze, Guaraldi, 1972, pp. 123-124.

40 M. Perniola, Bataille e il negativo, Milano, Feltrinelli, 1977, p. 16.

41 G. Bataille, voce ‘Informe’ del Dictionnaire critique, in Documents, 7, 1929, ora in Id., Documents, trad. it. di S. Finzi, Bari, Dedalo, 1974, p. 165.

42 F. Vitale, ‘Artifici’, p. 20.

43 Cfr. S. Žižek, Il resto indivisibile. Su Schelling e questioni correlate [1996], trad. it. di L. Basile e E. Leonardi, Napoli, Orthotes, 2012.

44 Y. Bois, R. Krauss, L’informe: istruzioni per l’uso [1997], trad. it. di E. Grazioli, Milano, Bruno Mondadori, 2003, p. 11.

45 Ivi, pp. 47-49.

46 Ivi, p. 49.

47 Ivi, p. 21.

48 Ivi, p. 6.

49 J. Clair, De Immundo [2004], trad. it. di P. Pagliano, Milano, Abscondita, 2005, p. 18.

50 Ivi, p. 21.

51 G. Bataille, L’esperienza interiore [1973], tr. it. di C. Morena, Bari, Dedalo, 2002, p. 84.

52 J. Kristeva, Poteri dell’orrore. Saggio sull’abiezione [1980], trad. it. di A. Scalco, Milano, Spirali, 2006, p. 60.

53 Y. Bois, R. Krauss, L’informe: istruzioni per l’uso [1997], p. 257.