Laura Gasparini: Letteratura e fotografia, com’è nato questo libro e qual è stata la tua esigenza di affrontare questo tema?

Silvia Albertazzi: Ho iniziato a studiarlo in maniera scientifica intorno al 2004/2005, quando mi è stato richiesto di entrare a far parte di un gruppo di ricerca nazionale, che lavorava su letteratura e arti visuali. Erano coinvolte tre università: quella di Bologna, de L’Aquila e di Palermo. Palermo si occupava dei dispositivi della visione prima della fotografia, L’Aquila del cinema, Bologna aveva già scelto, prima che io entrassi nel gruppo, la fotografia. Quindi da lì ho incominciato a occuparmene in maniera scientifica e continuativa.

Mi sono molto appassionata e ho continuato a studiare questo filone autonomamente fino ad ora. È un argomento che mi ha sempre affascinata e che mi ha sempre seguita, anche per motivi molto semplici, come la passione per la fotografia di mio marito, che mi portava a vedere le mostre dei grandi autori e non solo. Inoltre, mio marito ha realizzato una serie di ritratti di scrittori che ora, in parte, adornano il mio studio.

L. G.: Nel tuo libro hai indagato il tema del ritratto fotografico nelle sue molteplici forme: l’album di famiglia, la fotografia vernacolare e la figura del fotografo, in veste di narratore, che indaga appunto il ritratto, escludendo altri generi, come ad esempio il paesaggio. Immagino sia stato un focus ben preciso, ma perché hai scelto di partire da queste forme meno eclatanti nella storia della fotografia, ma certamente non meno importanti?

S. A.: Sono forme meno eclatanti nella storia della fotografia, ma più eclatanti nella storia della letteratura. Ho scelto i temi che tornano spesso in letteratura, perché il focus primario del libro, la prima parola che c’è nel titolo, è Letteratura. Quindi in letteratura si trovano moltissimi romanzi in cui la fotografia è tematizzata nel genere del ritratto, come ad esempio l’album di famiglia: sfido a trovare un romanzo dove non appaia una fotografia della moglie, del marito, di qualche caro, no?

L. G.: In realtà è così anche nella storia della fotografia, ma il mercato ha dettato un’attenzione sulla fotografia come opera d’arte dimenticandosi forme dell'immagine altrettanto eloquenti per la storia della fotografia.

S. A.: Non ci sono, quasi, romanzi in cui la fotografia di paesaggio abbia un’importanza così significativa come quella del ritratto. Ci sono esempi, nei romanzi, e ce ne sono parecchi, dove c’è il personaggio del fotografo che non è solo ritrattista. Nel mio libro cito due romanzi: uno è quello di Colum McCann, in inglese è Songdogs, in italiano, La Legge del fiume, che ha per protagonista un fotografo, che fa ogni tipo di fotografia, dal ritratto a bellissimi paesaggi, ma il racconto non si sviluppa attorno alla fotografia di paesaggio. E l’altro romanzo, quello di Graham Swift, Via da questo mondo, è la storia di un reporter di guerra che abbandona questo genere e si dedica alla fotografia aerea, quindi di paesaggi dall’alto: è un personaggio che, non ne ho le prove, ma secondo me è ispirato a Don McCullin. Invece esistono molti racconti, in letteratura, che ruotano intorno a ritratti fotografici e al rapporto che i protagonisti hanno con questi ritratti, per non parlare di quanti romanzi sono strutturati come album di famiglia. Per questo ho scelto queste tematizzazioni e non altre.

L. G.: Quanto l’impianto narrativo, quindi letterario, ha delle similitudini con il linguaggio della fotografia?

S. A.: Direi che c’è tutto un rapporto, non vorrei dire di odio e amore, ma è un rapporto abbastanza conflittuale, tra i due linguaggi, e per questo anche molto importante. All’inizio della storia della fotografia, la letteratura guardava alla fotografia con estremo sospetto, un po’ come la pittura. Quindi era maturata questa idea che la fotografia, ottenuta con un mezzo meccanico, volesse arrogarsi il diritto di dire la verità e anche di fare arte e scalzare l’immaginazione. Basti pensare al rifiuto netto di Baudelaire nei confronti della fotografia.

L. G.: In ambito anglosassone, però, sono diversi gli esempi della stretta relazione tra i due linguaggi. Penso a Julia Margaret Cameron con Henry Taylor e non solo, Lewis Carroll scrittore e fotografo, forse è necessario riferirsi ad ambiti culturali più che a vaghe generalizzazioni. In Inghilterra pare esserci stato un rapporto quasi osmotico tra letteratura e fotografia. Pensiamo allo stesso Talbot in The pencil of Nature dove ha inserito testi tecnici, ma anche poetici e letterari…

S. A.: Sì, però questi sono tutti fotografi. È interessante ribaltare il punto di vista. La cosa interessante è, ad esempio, un fotografo come Talbot, che realizza il primo fotolibro in assoluto, perché quando progetta The pencil of nature, inserisce da una parte una fotografia e accanto, appunto, il commento tecnico, quindi è anche il primo libro di tecnica fotografica esistente. In effetti, ci sono anche altri fotografi che compongono i loro soggetti ispirandosi alla letteratura, come la Cameron, e altri che, invece, cercano di illustrare delle opere poetiche. Lo stesso Talbot, quando si reca in Scozia, va sulle orme di Walter Scott. Però, ribadisco, i letterati all’inizio sono molto scettici verso la fotografia.

Ma se si rilegge con attenzione la letteratura dopo l'avvento della fotografia, ed è stato fatto da alcuni critici, ci si accorge che alcuni autori di romanzi cominciano a scrivere in un modo differente dopo l’imporsi della fotografia. C’è un bellissimo saggio sul romanzo Vittoriano della critica americana Nancy Armstrong, dove si dimostra che Dickens, ad esempio, aveva una scrittura ‘fotografica’, perché descriveva le cose, non tanto per quello che erano, ma rifacendosi all’immagine che il lettore già ne conosceva, magari anche attraverso la fotografia. Dickens, come è noto, era un grande amante della fotografia, è lo scrittore dell’800 più fotografato, a lui piaceva tantissimo farsi fotografare. Si nota, inoltre, il suo interesse per la fotografia proprio dal modo in cui le sue descrizioni non sono affatto noiose, pedisseque, ma suggeriscono immediatamente la sua immagine fotografica mentale.

L. G.: Quindi affermi l’importanza di un filtro culturale che crea prima una immagine mentale che, in seguito si realizza o con la fotografia o con la scrittura…

S. A.: Esattamente, dopo di che quando arriviamo nel Modernismo, si nota che la fotografia influenza profondamente gli scrittori, anche senza la loro chiara ammissione, perché inizia a dissolversi quell’idea di romanzo letterario come un unicum lineare, con un inizio, un centro e una fine e viene declinata una narrazione frammentaria, così come è frammentaria la fotografia, un ‘quadratino’ tolto dalla continuità spazio-temporale. In quel ‘quadratino’ pensano i Joyce, i Proust, le Woolf, e altri. Pensiamo soprattutto al concetto di epifania di Joyce, cioè l’attimo, su cui lo scrittore si basa nello scrivere Gente di Dublino: è l’attimo in cui l’essenza del reale si manifesta. Personalmente, a me ha sempre suggerito l’attimo decisivo di Henri Cartier Bresson. La Woolf insiste molto sul concetto della durata e utilizza, ad esempio, l’immagine dei lampioni che si accendono uno a uno, che sembra uscire da certe fotografie di Alvin Langdon Coburn del movimento del pittorialismo.

Proust, invece, utilizza la fotografia come un aiuto alla memoria. Affermerei quindi che, nei primi decenni del Novecento, con il Modernismo appunto, si nota con evidenza quanto la fotografia abbia influenzato la letteratura e abbia cambiato il modo di scrivere e concepire il romanzo e il racconto. Prima erano i fotografi che si rifacevano alla letteratura, in seguito affermerei che, poco alla volta, forse a volte anche inconsciamente, sono i letterati che guardano alla fotografia modificando il loro modo di vedere e di scrivere.

L. G.: È avvenuta una mutazione, una maturazione e una consapevolezza che anche la fotografia era un linguaggio, una scrittura di luce.

S. A.: È una scrittura, è un linguaggio. Io a volte ho l’impressione, ma questa, ripeto, è una mia impressione, maturata attraverso i miei studi, che all’inizio i letterati, proprio perché si erano resi conto che la fotografia era una scrittura, avevano paura di essere scalzati.

L. G.: Conoscerai le sperimentazioni di Victor Hugo della fotografia sulla fotografia con il figlio, che praticavano la fotografia dell'invisibile per vedere l’al di là…

S. A.: No, però conosco l’attenzione di Arthur Conan Doyle per le fotografie di spiriti. Oltre che scrittore, era anche fotografo, e collaborava con un giornale fotografico importante. Alla fine della sua vita si è interessato con grande passione alle foto di fantasmi ed era convinto di poter fotografare gli spiriti. In quello stesso periodo, escono dei bellissimi racconti di Henry James, dove praticamente la fotografia è in qualche modo usata quasi come un’evocazione di spiriti. Davvero incredibile.

L. G.: C’è una bellissima messa in scena di Giorgio Strehler dell’opera The Turn of the Screw (Il giro di vite), dal romanzo di Henry James con le fotografie di scena di Ugo Mulas, che evocano proprio queste particolarità …

S. A.: È un aspetto molto forte della fotografia quello, appunto, di essere, in fin dei conti, l’immagine di uno spirito. Tutto sommato, come diceva Roland Barthes, quello che possiamo dire di un ritratto è che quella persona è stata di fronte all’obiettivo, ma dopo lo scatto non c’è più, magari è già morta, comunque non è più in quel momento.

L. G.: Nel tuo libro hai sottolineato come la fotografia abbia in qualche modo esercitato una frammentazione del soggetto e quindi una perdita di identità, ma è anche vero il contrario.

S. A.: Sì, è vero e qui s'innesta il concetto di identità, che è veramente scivoloso, poiché è noto che l’identità è qualcosa che è continuamente in fieri. Non si giunge mai a una identità piena e conclamata, perché l’identità non è qualcosa di fisso, è sempre in costruzione. Per la fotografia, si tratta solo di indossare o togliere una maschera. Penso, in questo caso a due romanzi: La casa dei sette abbaini di Nathaniel Hawthorne, romanzo pubblicato nel 1851 che ha per protagonista un dagherrotipista, il quale, attraverso quella tecnica, riesce a mostrare il lato oscuro della persona ritratta, in particolare di una persona ritenuta da tutti, invece, buona. L’altro romanzo è La terra sotto i suoi piedi di Salman Rushdie, che è uno degli autori di cui io mi occupo normalmente, che ha sempre affermato che ognuno di noi porta dentro numerose identità. Nessuno di noi è una cosa sola, ma tutti siamo moltitudini e ci portiamo dentro le storie di chi ci ha preceduto e magari anche quelle di chi ci seguirà. Quindi parlare di una unica identità o di identità integra è un assurdo, forse la fotografia ci ha aiutato a capire anche questo.

L. G.: Ho visitato la mostra di Lee Freedlander, Al lavoro, nell’ambito del festival di Foto/Industria e mi ha colpito come l'autore riesca a togliersi la maschera del fotografo professionista, che va sui luoghi di lavoro per celebrare l’industria e realizza delle fotografie di persone che lavorano, operai al tornio, ma anche impiegati e dirigenti, spogliandosi della retorica che ben conosciamo sulle diverse classi dei lavoratori e ci restituisce immagini che veramente colpiscono. Forse anche questo aspetto è una specifica della fotografia, perché lo scrittore, inevitabilmente, nell’osservazione, si costituisce a priori un’immagine mentale.

S. A.: All'inizio della mia ricerca sul rapporto tra la letteratura e la fotografia mi colpì molto un’affermazione di Nino Migliori, che fu invitato a parlare all’Università. Migliori esordì dicendo: «La fotografia è molto più vicina alla letteratura che non alla pittura». Io non ci avevo mai pensato e lui spiegò il perché dal suo punto di vista e nel corso del tempo mi resi conto che aveva ragione. Così disse anche Mario Dondero che, quando iniziò a collaborare con noi per la rivista illustrata Letteraria, fondata da Stefano Tassinari, affermò: «Io sono molto più vicino agli scrittori e alla letteratura che non ai pittori». Credo, in definitiva, che la fotografia, essendo proprio un linguaggio e raccontando, in fin dei conti, delle storie , abbia molto più in comune con la letteratura che non con altre forme d’arte.

L. G.: Mi ha colpito la conclusione del tuo libro con la citazione di Duane Michals che afferma «Fotografare la realtà è fotografare niente» e mi è balenato il concetto di qualsiasi età di Zavattini, elaborato nel 1955 descrivendo il lavoro di Paul Strand, ma anche il libro di Perec, Tentativo di esaurire un luogo parigino con le fotografie di Pierre Getzler del 1974, anche il lavoro raffinato del fotografo portoghese Daniel Blaufuks che, parlando del suo lavoro, afferma che «il presente non esiste», esistono il passato e il futuro, ma il momento in cui TU ci sei, cioè fotografi, non esiste. Queste affermazioni mi sembrano una dichiarazione di impotenza della fotografia, ma anche della letteratura di narrare noi stessi. Dobbiamo aspettarci nuove immagini dall’ulteriore evoluzione del rapporto tra letteratura e fotografia?

S. A.: Non credo sia una dimostrazione di impotenza, tra l’altro la citazione da Perec me l’ha fatta anche Michele Smargiassi durante la presentazione del mio libro di recente. Smargiassi sostiene che Perec voleva esaurire la descrizione di un luogo, però alla fine quando un fotografo è andato sugli stessi passi dello scrittore e ha fatto le fotografie, ha dimostrato che la descrizione non era esaurita, perché c’erano tante cose nelle fotografie che Perec non aveva ritrovato. Più che un senso di impotenza è, secondo me, è il rifiuto di adeguarsi alla verità, alla realtà, cioè al fatto che, noi abbiamo una idea preconcetta che il reale sia vero e che esista una ‘realtà’. Torno a Salman Rushdie che afferma: «La realtà contiene una vena di fantasia che la fantasia non ha». Quello che noi chiamiamo Realismo è in realtà una convenzione, perché la vera realtà è molto più immaginativa di quello che è il ‘documento’, di quello che noi consideriamo ‘vero’. Quindi il senso nel quale noi intendiamo la realtà è ‘niente’. Ovvero, Michals sostiene che quando noi vogliamo fotografare la realtà, quando vogliamo offrire un documento della realtà, fotografare le cose come sono esattamente, in realtà noi non fotografiamo ‘niente’. La realtà nuda e cruda, l’«esaurimento del luogo parigino», non merita una fotografia, non è una storia. La vera realtà è il reale con la storia che vi sta dietro, con quello che noi ci mettiamo di nostro, con quello che la storia ci ha messo di suo, ma non le cose in quanto tali. La realtà raggiunge un significato quando noi le aggiungiamo quel tanto di immaginazione da farla nostra: quelle parole che Michals scrive a mano sulle sue fotografie, realizzate con una inquadratura particolare, dove toglie o include delle parti del mondo reale, oppure gli elementi casuali che entrano nell’inquadratura sono pratiche che danno un senso alla fotografia.

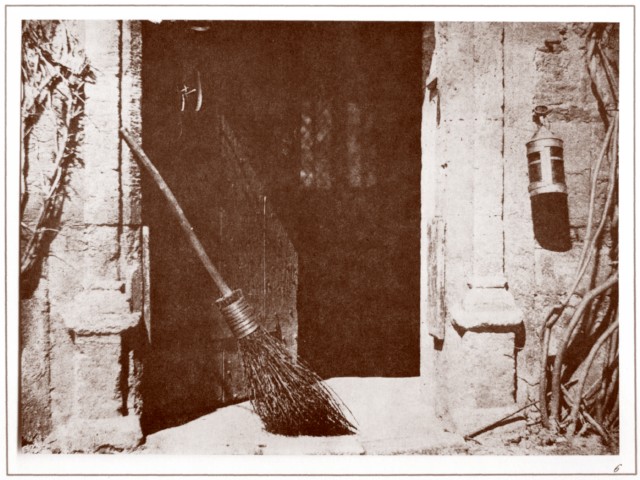

Mi ha molto colpito il libro del poeta Yves Bonnefoy, Poesia e fotografia in cui afferma che la fotografia consta di due elementi: lo sguardo e il caso. Nella fotografia entra sempre «qualche cosa» che, per quanto studi e sia preparato, il fotografo non ha previsto. Ormai è assodato che tra quello che vediamo nel mirino e quello che risulta nella fotografia esiste una gran differenza. Conseguentemente, quell’elemento casuale è ciò che conferisce valore all'immagine e che fa dire ai fotografi che la realtà in se stessa non è niente. La frase di Michals mi ricorda quella del racconto di Julio Cortázar, Le bave del diavolo, da cui è tratto il film di Antonioni Blow up. A un certo punto il protagonista del racconto, che non è un fotografo di moda, ma un fotografo dilettante, un espatriato cileno a Parigi, piuttosto povero e malconcio, quindi il contrario del glamour londinese (e siamo negli anni ’50 a Parigi e non negli anni ’70 in Inghilterra), questo fotografo, dicevo, si chiede quale significato può avere il fotografare, quale significato ci sia in una foto, cos'è che fotografiamo? «Il nulla, forse», è la risposta. A me questa citazione è sempre piaciuta e mi sembrava che avesse delle consonanze molto strette con Michals. A un altro livello, questo ‘niente’ di Michals potrebbe essere senza dubbio la ricerca della nuova dimensione del linguaggio, un po’ come Flaubert, che aspirava a scrivere un libro sul nulla .

L. G.: Vi sono concomitanze estremamente interessanti. Ghirri, pur non avendo mai affermato che voleva fotografare ‘il nulla’, ha tratto spunto dalla «qualsiasità» di Zavattini con esiti davvero sorprendenti…

S. A.: Certamente. Quando penso a Ghirri, penso a quelle fotografie di cancelli aperti sul niente…non credo ci sia bisogno di altri commenti.

L. G.: Il ‘nulla’ che è ricco di poesia ricorda l’affermazione di Zavattini quando disse «Che cos’è la pianura padana? È un segno dritto con il lapis sopra un foglio di carta», oppure i piccoli viaggi di Ghirri nella provincia che attraversa ricordando lo sguardo dei suoi maestri come Walker Evans e Paul Strand e dopo ancora con Gianni Celati …e cosa vanno a cercare? Il nulla.

S. A.: Certo, io credo non sia un problema di impossibilità del mezzo (fotografia o scrittura) semmai di impossibilità del reale. Ti leggo un’altra citazione da Cortázar: «Nulla è più rivoluzionario dell’arricchire con tutti i mezzi possibili la nozione di realtà, nell’animo del lettore». Io credo che il fotografo dovrebbe avere lo stesso compito dello scrittore, cioè arricchire, con tutti i mezzi possibili, la nozione di realtà nell’animo di chi guarda.