Sono felice di aprire questo spazio insieme a Pasquale Mari, con il quale si è creato nel corso di oltre un decennio un confronto assiduo e confortante. Professionista della luce che esita a definirsi ‘artista’, preferendo semmai il termine di ‘operaio della luce’, Mari si muove in contesti diversi della creazione con la luce e nella luce, dal teatro di prosa alla lirica, al cinema, alla musica, alla danza e agli spazi museali.

In un numero dei Quaderni di Teatro del 1980 dedicato al teatro materiale (che ai più sembrava all’epoca lontano dalla ‘Storia’ del teatro) ritroviamo uno tra i pochissimi (brevi e dimenticati) momenti di attenzione al fenomeno dell’illuminazione scenica nell’ambito degli studi teatrali. Eugenia Casini Ropa vi intervistava Guido Baroni e lo introduceva rinunciando a tracciare qualsivoglia profilo biografico, data la vastità delle sue esperienze. Orizzonti diversi – dopo quasi mezzo secolo – ma mi piace qui evocare quel momento isolato di attenzione ai professionisti della luce in scena, nella volontà di renderli parte integrante e oggetto di indagine degli studi teatrali e mettermi in una posizione analoga.

Mi limito dunque a ricordare gli esordi dell’attività di Pasquale Mari, cofondatore insieme a Mario Martone, Angelo Curti, Andrea Renzi, di Falso Movimento, sodale di Martone e colleghi/colleghe nella successiva compagine di Teatri Uniti, con una ricchissima esperienza tanto nel teatro che nel cinema (tra le sue numerosissime collaborazioni: con i registi Amelio, Archibugi, Bellocchio, Binasco, Cecchi, Cirillo, De Rosa, Dini, Ozpetek, Servillo, Sorrentino), ma anche nella danza e in prestigiose produzioni nell’opera lirica.

Per tutto quanto riguarda le sue creazioni rinvio dunque al suo sito http://www.pasqualemari.it/about/.

Mi preme invece ricordare che negli ultimi anni la frenetica attività dalle scene ai set si accompagna a quella didattica presso l’Accademia d’Arte Drammatica Silvio D’Amico nonché a occasioni di riflessione, dove momento cardine è il tema della condivisione dello spazio e dove anche al cinema è rivendicata la qualità di ‘arte vivente’ – e ciò in larga parte proprio grazie al ruolo che vi svolge il fattore luminoso.

Dallo sguardo che Mari posa sul proprio lavoro passato e presente, sbalza in modo evidente come il discorso sulla luce invochi l’osservazione, lo studio e la riflessione in territori che hanno ricevuto maggiore attenzione rispetto all’ambito dell’illuminazione scenica, implicando in particolare il cinema, le arti visive e naturalmente il pensiero estetico. Segnaliamo che una pubblicazione a firma di entrambi su alcuni concetti chiave della luce in scena è in corso di pubblicazione presso Cue Press (C. Grazioli, P. Mari, Dire luce. Riflessioni a due voci sulla luce in scena). Questa conversazione tocca tangenzialmente alcuni punti di quel percorso, ma le due ‘tracce’ sono state pensate in modo relativamente autonomo.

Ricordo che Pasquale Mari è coinvolto nel progetto Lumière de Spectacle avviato in seno al Laboratoire CEAC dell’Università di Lille (https://ceac.univ-lille.fr/axes-et-programmes/programmes/lumiere-de-spectacle/), oltre che in uno dei recenti progetti in corso, ‘Dire Luce. Le parole e le cose che illuminano la scena’, dedicato all’immenso e polimorfo lessico che concerne l’illuminazione scenica. Si confronti la pagina ‘Progetti di ricerca’ del sito DISLL (in corso di aggiornamento); il vocabolario sarà accessibile on line dal portale del progetto Sciami https://direluce.sciami.com.

1. Buio-luce-materia

Cristina Grazioli: Luce-Materia è binomio ricorrente nelle riflessioni e nelle pratiche della luce, in particolare di questo inizio millennio. Più che un binomio, un’endiadi: come se non si potesse oggi pensare la luce diversamente che nella qualità di sostanza materica.

Viceversa, da tempo immemore se ne sono esaltate soprattutto l’immaterialità, la vocazione sovraterrena, l’inesauribile potenzialità simbolica e smaterializzante, l’associazione con lo spirito.

Nuove alleanze sono state strette tra spirito e materia, corpo e mente, visibile e invisibile. Forse la fortuna del binomio luce-materia, oltre che risentire delle acquisizioni in ambito scientifico, ha a che fare con questi mutamenti.

Fosti tu anni fa a segnalarmi In questa luce di Daniele Del Giudice,[1] evidenziando la sua osservazione circa il nostro vivere in un mondo costellato da oggetti di luce… una sorta di ‘reificazione’ della luce.

D’altronde ti definisci ‘operaio della luce’, termine che ci immerge nella materialità luminosa del palcoscenico, ma anche in quella destinata a impalpabile trasfigurazione del cinema.

Entro l’immenso universo di suggestioni possibili, mi ha sempre colpita l’attenzione che porti all’elemento della polvere – forse la ‘prima materia’ che incontra la luce – un elemento chiave nelle tue riflessioni sul territorio (osmotico) di confronto tra teatro e cinema. Esemplare in tal senso Rasoi e poi anche Teatro di Guerra.

Pasquale Mari: La luce non è cosa che si vede.

Ed è come se a teatro utilizzassimo la sua invisibilità per come è descritta in quel frammento straordinario di Juan de la Cruz[2] che propone un esperimento di fisica: un ambiente astratto, da prova scientifica, in cui il raggio di luce passa fra due finestre, opposte l’una all’altra su una linea orizzontale ipotetica, senza toccare niente; e non lo si vedrebbe passare, infatti, se non nel caso dell’incontro eventuale, nel suo viaggio, con qualche oggetto dotato di materia.

Mettere una mano, un corpo, un attore, in questo fascio di luce invisibile è la meraviglia irresistibile del fare teatro.

Ora mentre a teatro noi lavoriamo, appunto, anche con questo carattere della luce e interagiamo continuamente con la sua invisibilità, offrendo della materia al raggio di luce perché questo si concretizzi e si faccia visibile, al cinema in un certo senso tutta la luce utilizzata deve diventare visibile, eccitare di più o di meno i reagenti che sono sul supporto, sulla pellicola oppure sul sensore video, e trasformarsi ‘complessivamente’ in qualcosa di visibile.

Il breve piano sequenza estrapolato da Teatro di guerra è interessante perché documenta un tempo reale che corrisponde a un tempo teatrale. Cioè quel momento in cui lo scenografo, per trasformare fisicamente lo spazio che dovrà ospitare la messa in scena dei Sette contro Tebe,[3] comincia a creare con martello e mazzuola un foro in una parete, un tramezzo che separa la parte soppalcata dello spazio dalla parte inferiore, dove si trova l’area del pubblico e della scena. Perché I sette contro Tebe è stato un allestimento site specific realizzato utilizzando la sala Assoli completamente, dalle sue porte d’ingresso, ai camerini, ai ripostigli, ai bagni, alle aree destinate al pubblico… E Sergio Tramonti, lo scenografo dello spettacolo e del film nato da quella messa in scena, davanti alla macchina da presa documentaristica, tenuta a mano dall’operatore, racconta come a un certo punto lo spazio sia stato trasformato facendo un buco in questo tramezzo. E scalpellando produce una grande quantità di polvere, liberata nell’aria dalla nuova apertura nello spazio.

Nella ripresa di questo gesto io vedo tanto del rapporto tra il cinema, il teatro e la luce. Come quando dico che per me accendere un proiettore in un qualsiasi spazio chiuso è come fare un buco in una parete, provocare in quel luogo, nel suo involucro fisico, un canale di comunicazione con l’esterno, con l’aperto, con il Mondo. Una volta aperto il buco, Tramonti riceve della luce dal basso e questa luce rivela, materializza, la polvere della calce e del cemento da lui alzata in aria col suo lavoro – una sequenza che espone la relazione tra la luce e la materialità.

C.G.: Un altro ingrediente basilare della riflessione che porti sulle tue pratiche è quella particolare manifestazione della luce che è il buio, da te colto in tutte le sue accezioni e potenzialità.

P.M.: Al cinema anche il buio può essere materia, qualcosa di pulsante, di pulviscolare nel quale continuiamo a leggere la vita dell’immagine attraverso, per esempio, il movimento della grana cinematografica.

C’è una tendenza compositiva nella creazione dell’immagine filmica odierna che è quella dell’annullamento della grana, della vitalità e della visibilità delle parti oscure dell’immagine; è una conseguenza, tra le altre, di un uso che io definisco esasperato del mezzo digitale. Che cosa viene esasperato? Viene esasperata la definizione, cioè la pulizia, la nitidezza di quello che vedi a scapito di quello che non vedi: dove non vedi, non vedi proprio niente e dove vedi, vedi estremamente nitido, tutti i contorni… Questa estrema nitidezza trovo sia la compensazione che si dà all’occhio dello spettatore per ripagarlo della perdita di vitalità di quelle immagini, rispetto alle immagini che si formano davanti ai nostri occhi tutti i giorni nella nostra esperienza quotidiana – oppure che si formano davanti ai nostri occhi a teatro. Immagini che sono composte di penombre, di umidità, di particelle in movimento, di livelli di illuminazione incostanti, di scale di grigi e scale di colore e dove anche le parti più scure recitano un ruolo…

C.G.: Forse questa tendenza ‘manicheista’ nel distinguere luce da buio implica anche addomesticare il pubblico, renderlo più passivo, non abituarlo a percepire questa complessità.

P.M.: Se tutta la luce utilizzata per comporre un’immagine cinematografica o fotografica, deve essere portata in qualche modo ad una visibilità sul supporto, a teatro chi si occupa della visibilità di un lavoro teatrale chiama lo spettatore anche alla condivisione dell’invisibilità: c’è qualcosa che non si vede e che non si vedrà mai.

C.G.: Mi fai pensare a quanto scrive Marie-José Mondzain[4] sulla condivisione di una visione: «Vedere insieme è condividere l’invisibilità di un senso»; nessuno vedrà mai la stessa cosa vista da un altro, vedere insieme significa condividere ciò che non si vede, l’Invisibile.

P.M.: E questo Invisibile costituisce la ‘profondità’ dell’immagine.

È la cosa unica che accade nel trovarsi fisicamente, a teatro, in rapporto col buio; è la questione della indecidibilità, davanti al nero, se ci si trovi davanti a una superficie a pochi centimetri dal proprio naso, oppure davanti a un buco nero, a un tunnel con una grande profondità. Questa malleabilità potenziale della materia oscura che hai davanti è qualcosa di estremamente nutriente ed efficace nell’impasto di ciò che avviene a teatro quando cominci ad accendere una luce e cominci a indirizzare l’attenzione.

C.G.: La creazione di luce nel buio nel tuo lavoro sta in relazione ad un motivo per te ‘generativo’, la scrittura in quanto traccia scura sul ‘chiaro’ del foglio (ma anche viceversa).

P.M.: Il piacere puro della lettura, dello scorrere degli occhi sui caratteri neri in una pagina bianca, è stata la base sulla quale si è formato l’interesse primario per l’immagine, una specie di substrato dal quale è nato l’amore per le immagini in movimento.

Quindi sono stati due binari – la scrittura da un lato, con la seduzione agita da volti e luoghi nati da parole – e l'immedesimazione dall’altro, con quello che succedeva sullo schermo, in tanti film in bianco e nero visti a casa sin da bambino…

Penso sia stato Mario Martone a trovare il nome Falso Movimento, un titolo di programma e di desiderio e anche un titolo pieno di letteratura. Perché il Falsche Bewegung di Wenders[5] è una riscrittura del Wilhelm Meister di Goethe con il protagonista che si muove insieme a un gruppo di persone, che viaggia… Una storia e un film ‘di movimento’.

2. ‘Venire alla luce’ del segno

C.G.: In tutto questo non c’è teatro. Seppure il film di Wenders, così come il romanzo di Goethe, vivano di materia teatrale. Ma proprio questo mi sembra significativo, dato che poi il teatro viene a comprendere tutte queste dimensioni; e in un paesaggio in cui la ricerca teatrale ‘respira’ linfa da altri linguaggi.

P.M.: …e il teatro arriva per me e per il mio gruppo, abitando spazi non convenzionali in cui mettere assieme una serie di segnali, di segni sonori e visivi. Una delle performance iniziali si chiamava Segni di vita, come un altro film, Lebenszeichen di Herzog.[6]

Mario aveva cominciato delle frequentazioni più decise anche nel mondo del teatro, a Roma: il Beat 72, Simone Carella, poi aveva conosciuto Memé Perlini, Vasilicò. Quel mondo che stava concludendo l’esperienza del Teatro Immagine… e si era nutrito fin dai primi anni della sua formazione di teatro, di spazio fisico, di presenza fisica.

Sia io che Angelo Curti invece eravamo più stanziali e molto legati alla frequentazione quasi quotidiana della Cineteca Altro fondata da Mario Franco, che ha formato una intera generazione a Napoli. Lì abbiamo visto il cinema tedesco degli anni Ottanta, le avanguardie tedesche degli anni Venti, Lubitsch, Murnau, Lang, poi Bergman, Kurosawa, Buñuel... È stato il nostro pane quotidiano, e io in particolare mi nutrivo di pura cultura visiva, senza relazione fisica, e lontana dalla comunanza con il corpo dell’attore. Viaggiavo più volentieri all’interno di un film che all'interno di una performance…

Dico sempre che ho scelto la luce come campo di applicazione personale per il fatto che durante i nostri spettacoli ero io quello del gruppo che stava in sala a proiettare immagini sul palcoscenico. E l’ho fatto per tanti anni e in così tante repliche di Tango glaciale,[7] da educare ed allenare l’occhio alla scomposizione e alla ricostruzione dell’immagine scenica. Mi piaceva guardare con occhi analitici l’immagine e la sua superficie per quello che riusciva a restituire all’occhio nel suo rapporto tra base e altezza.

Solo un po’ alla volta è arrivata la profondità dello spazio; il primo amore è per la superficie, così suggestionante ed evocativa di movimento anche nella fissità.

Probabilmente il lavoro di formazione e di esposizione violenta che è stato Tango glaciale ha fatto da velo alla scoperta della profondità degli spazi, degli spazi chiusi, e del buio di quegli spazi e di come costruire immagine, costruire visualità all'interno di uno spazio profondo – e il cui fondo fosse scuro.

Se ci pensi lo spettacolo successivo della compagnia Falso Movimento è stato Otello.[8] È nato in uno spazio non teatrale, sfruttando uno dei tanti recessi del Castel Sant’Elmo di Napoli. Una sala che aveva uno sfondo, con un angolo molto acuto e che in alto aveva un tondo dal quale si poteva pensare di veder passare la luna… Si vedeva il cielo, ecco, quindi uno spazio chiuso, nero.

C.G.: Premonizione della tua passione per James Turrell…[9]

P.M.: …una specie di scuro laboratorio di incubazione con un occhio aperto sul mondo, che era illuminato ed utilizzato per il racconto di Otello, in ragione della sua conformazione spaziale.

Questo spettacolo era nato su commissione come performance ed evento site specific sull’Otello di Verdi; una performance nel nero, mentre le prime – per esempio Segni di vita[10] – erano nate invece nel bianco di gallerie d’arte, di spazi che vestivamo di luce con le proiezioni, come avremmo fatto in maniera ‘replicabile’ nel formato di Tango glaciale. Spazi su cui disegnare un nuovo vestito, in cui raccontare una storia audiovisiva, investendoli di luce frontale, proiettiva.

Invece il nero di Castel Sant’Elmo risucchiava la luce ed implicava un modo di costruire completamente diverso. Forse è un po’ semplice come spiegazione, però effettivamente il passo successivo è stato salire in palcoscenico invece che stare davanti a uno schermo bianco come al cinema e come in Tango Glaciale – salire ed entrare nel nero, nel buio… Ecco quello fu Otello a Castel Sant’Elmo.

C.G.: Studiando l’uso della luce e del buio nell’opera di Perlini, o di Carella, trovavo delle consonanze, che tu poi hai confermato; sono casi eloquenti, insieme al vostro, di come si mettessero in dialogo teatro e cinema, senza fare cinema a teatro e viceversa, mutuandone invece concezione e procedimenti.

Scrive Perlini in Locus Solus:[11]

Amo soprattutto il frammento. Potrei creare il momento che creo per tutta la vita... Amo l’oggetto come mezzo di rimando all’immaginario. Lo spazio dove si vive è un elemento senza scampo […]. L’unica presenza amica è la luce da cui nascono frammenti come via di scampo impossibile e voci riunite in “bagarre” come se fossero di un mondo sommerso, arcane, che ti prendono e incominciano a creare pasticci in questo mondo ordinato, cancellano i percorsi e creano una realtà di puri echi.

P.M.: Allora mi sembrava che Perlini facesse cose completamente diverse dalle nostre, invece questa citazione è un manifesto che sottoscriverei, che avrei sottoscritto avendolo conosciuto… «amo soprattutto il frammento» sicuramente rientra nel nostro approccio. L’analisi portava anche a elevare il frammento, il particolare a statura di ‘Tutto’, esaltando il fotogramma, l’inquadratura, la porzione di spazio che decidi di rendere visibile.

Questa attitudine analitica ci ha portato effettivamente a una composizione per frammenti autosufficienti ed estrapolabili dall’immagine complessiva.

C.G.: Se il frammento può portare in sé un intero, un tutto organico, forse la chiave sta soprattutto nel fatto che è chi percepisce a ricostruire un tutto e che in fondo la nostra cultura ha privilegiato l’evoluzione lineare, ‘narrativa’, come se fosse naturale, specchio del reale. In verità la nostra realtà è molto più complessa e disordinata, ci sottopone continuamente a schegge di vissuto.

P.M.: La continuità lineare è qualcosa che ci viene dalla scrittura letteraria, mentre la ‘scrittura visiva’, la scrittura scenica, si permette una maggiore frammentarietà, rendendosi in questo più vicina alla percezione umana come è nel mondo. Lo spettatore teatrale – più del lettore di romanzo – è, in modo temporaneo e discontinuo, un essere coinvolto in tutte le componenti relazionali della sua umanità…

C.G.: Forse questa umana discontinuità ha a che vedere con la tua fascinazione per il processo della scrittura prima che ci sia parola, il ‘venire alla luce’ del segno?

P.M.: La fase del segno sul foglio di carta è un approccio che io continuo a praticare e a cui costringo i miei studenti ‘di luce’, e di regia all’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica, ragazzi di una generazione abituata a lavorare direttamente al computer. Io invece li faccio partire sempre dalla carta millimetrata che è il mezzo su cui io stesso provo a prevedere le linee di luce, le possibili ‘aperture’ create dalla luce in uno spazio teatrale: le faccio provenire da un disegno su carta, quindi da segni neri su uno sfondo chiaro.

Questa manualità è una cosa che mi porto appresso sicuramente per ragioni anagrafiche, perché non ho cominciato subito a lavorare con i computer, e che però avvicina disegno e luce, parola, segno grafico e luce.

Vedi, mentre parlo, continuo a tracciare con la penna una serie di punti neri sulla carta. Forse fare la luce è diventato ad un certo punto la sostituzione del gesto della scrittura… amata, ma non praticata.

Perché tutto nasce dalla prima lettura di un testo all’interno del quale e per il quale trovare una luce possibile.

3. Luoghi e ascolto. La luce necessaria

C.G.. Ti confronti con testi e situazioni molto diversi tra loro. Nell’ascolto del luogo e dell’occasione c’è un ventaglio di possibilità tecniche a disposizione per instaurare il dialogo con questi ‘interlocutori’?

P.M.: Se c’è una caratteristica che mi contraddistingue è quella dell’uso di poco colore e dell’uso delle diverse temperature della luce per produrre, attraverso la loro declinazione, una risposta emotiva in chi osserva e anche nell'attore che si sente in quella luce, perché la temperatura anche fisica del palcoscenico, quella dei gradi centigradi, e quella dei gradi Kelvin, è qualcosa che si avverte sulla pelle. Osservo che la cosa che ritorna sempre è il dialogo tra l’incandescenza e la non incandescenza, tra la luce ‘calda’ e la luce ‘fredda’: questo è sicuramente il mio approccio, sempre – anche quando c’è tanto colore in scena. Tendo sempre a dire ai registi e agli scenografi che il colore ci deve essere nelle loro scelte prima che nella luce.

Una cifra questa, che si è attestata e rinsaldata quando ho cominciato a fare cinema. Perché il cinema è il regno della temperatura colore, cioè della differenza tra caldo e freddo, tra Blu e Rosso essenzialmente, e tra Verde e Magenta. Al cinema tutto si fa più radicale e si deve lavorare sulle grandi divisioni cromatiche della manifestazione luminosa, sulle componenti che sono quelle con le quali parlano le macchine che ‘fanno’ fotografia, le macchine che ricevono la luce, quelle che poi la elaborano, quelle che poi la proiettano; lavorano tutte sulle grandi divisioni tra luce calda e luce fredda, e sulle componenti cromatiche basilari, Ciano Magenta Giallo, RGB.

Si tratta quindi di andare a radicalizzare, semplificare e, ancora una volta, analizzare l’immagine, secondo queste singole componenti.

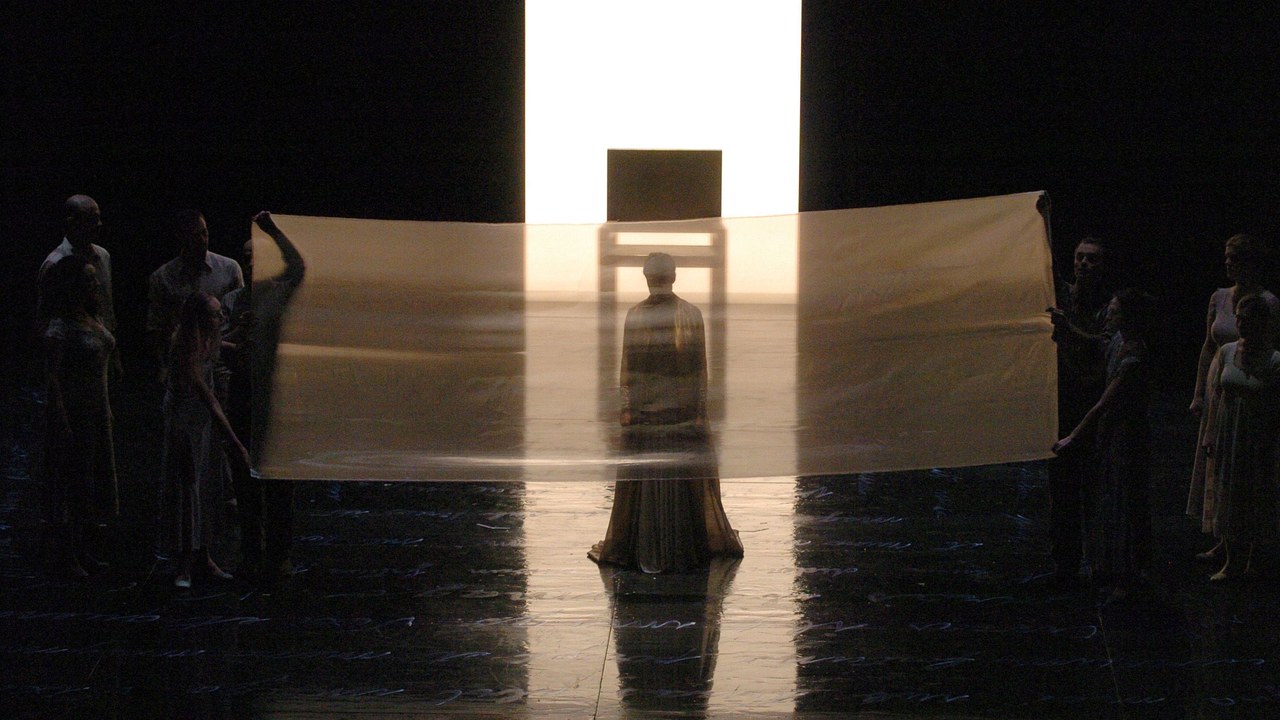

Vita agli arresti di Aung San Suu Kyi, regia Marco Martinelli, con Ermanna Montanari, direttore della fotografia Pasquale Mari, Teatro delle Albe, 2017

C.G.: Altro tuo tratto dove tecnica e poetica tendono a coincidere è l’economia di mezzi.

P.M.: Sì, assolutamente; la si può vedere in Rasoi. La questione della minore luce necessaria: ‘meno è meglio’. Usare quindi analiticamente, e una per una, non soltanto le componenti cromatiche della luce di cui ho appena parlato ma pure le fonti di luce, usarle in modo selettivo, ognuna per la sua caratteristica e forma e in minor numero possibile.

Il film Rasoi è il tentativo cinematografico di restituire uno spettacolo teatrale illuminato con pochissimi proiettori. Ogni singolo strumento di luce permetteva le epifanie di un nuovo personaggio che veniva svelato dall’arretrare del sipario sul palcoscenico e che rimaneva su di esso incastonato come una pietra preziosa su una stoffa; una stoffa porpora, poco o non illuminata del tutto. Ma che sullo schermo si trasforma in ‘grana’ dell’immagine, nella sottoesposizione formicolante di un burius, il rosso scuro che mi dici può essere all’origine della parola Buio...

C.G.: Sì, così recita il dizionario etimologico di Pianigiani;[12] un’apertura importante sulla natura del buio, che, mi scrivesti, ti ha richiamato la visione rossastra che compare chiudendo gli occhi al sole… Da quando ti conosco ritrovo questa tua inclinazione a vivere gli eventi naturali della luce, dell’ombra, del buio come materia prima, direi senza soluzione di continuità con quello che fai a teatro o al cinema.

P.M.: Insisto sul teatro-casa: così come costruiamo le nostre case, i luoghi separati, che ci permettono di vivere, di sopravvivere al freddo e al caldo, così ne costruiamo alcuni per provocare condizioni speciali di condivisione tra le persone, dove poter creare il buio in pieno giorno (sale cinematografiche, per esempio, dove si va a vedere Mezzogiorno di fuoco, mentre fuori è mezzanotte o Buongiorno, notte mentre fuori è mezzogiorno...).

Quando frequento questi luoghi e sono chiamato a collaborare per creare le condizioni di un’esperienza collettiva al loro interno, non riesco a dimenticare quello che c’è fuori. Mi faccio molto guidare dal contesto urbanistico e ambientale del luogo in cui mi trovo. Per esempio, durante l’allestimento, ci sono magari tutte le porte aperte su un lato che dà direttamente sulla strada, e quindi il teatro è invaso dalla luce naturale, perché i facchini stanno scaricando o d’estate si vuole arieggiare il locale che fino alla sera prima ha ospitato un rave party – e ora questo posto è invaso dalla luce dell’esterno. Io cerco di ricordarmi di questo momento quando quelle porte vengono chiuse, e di utilizzare un po’ di quella luce e della sua provenienza, della sua ‘direzione’. Cerco sempre di tenere presente come il luogo è situato rispetto ai punti cardinali, anche una sala completamente sigillata e foderata di nero. In quel nero, una volta che sono state spente pure le luci artificiali interne, mi ricordo della luce che premeva la mattina da fuori, che premeva di giorno o che adesso sta premendo di notte in una serata di luna piena e attribuisco alle fonti di luce che utilizzo la funzione di aprire delle porte sull’esterno e di farsi filtri ottici e termici dello scambio con l’aria e la luce fuori dalla sala. Proprio come succede nei bagni turchi dove tutti quei buchi nel soffitto semicircolare della volta della sala principale interagiscono per mantenere la temperatura giusta e una certa situazione discreta ed ‘economica’ di illuminazione che favorisca l’esposizione di corpi seminudi.

Ecco un buon esempio di manipolazione della luce naturale per un fine che non è spettacolare o teatrale, un fine semplicemente di condivisione di una buona pratica fisica come quella del bagno turco – qualcosa che poi ho anche filmato nell’omonimo primo film di Ozpetek. Anche quello è un luogo che ha, come un osservatorio astronomico, i suoi occhi rivolti verso l’alto. È un luogo che mi sento addosso, lo porto sempre con me… Quando penso ad una pianta luci, a una disposizione di fonti di luce in uno spazio, è come se mi portassi appresso una specie di zuccotto, di cupola che tiene presente il movimento della luce naturale durante le 24 ore.[13]

C.G.: Forse è anche la ‘condizione’ che più influisce sulla tua trasmissione, in seminari e laboratori. Penso agli appuntamenti condivisi con gli studenti della nostra università in questi anni.[14] Hai sempre sfruttato le caratteristiche della sala in cui stavamo: in modo più programmatico l’anno scorso a Villa Bolasco, sfruttando la ricchezza umbratile del parco; ma anche semplicemente spostando le tende nella Sala delle Edicole.

P.M.: Oppure nel Teatro Botanico mettendo alle finestre pellicola ed immagini trasparenti che avevo portato – spezzoni in 35 mm di girato di film – o semplici fogli di carta porosa per ricordare la funzione di filtro e supporto alla luce che esercitano tessiture naturali come sono le foglie degli alberi o appunto la carta.

4. Il ‘gioco’ della luce, senza inganno

C.G.: In tutto questo la luce, formidabile strumento di illusione,[15] sembra sottrarsi a qualsiasi funzione di ‘inganno’…

P.M.: La sospensione dell’incredulità… io non sento la mia attività – l’attività nell’esperienza teatrale che mi piace – come qualcosa legata alla capacità di creare illusione, ma, semplicemente, al rendere possibile la condivisione di un’esperienza comune. Siamo illusi in quel momento? No, penso che stiamo vivendo fortemente insieme ad altri. Stiamo vivendo empaticamente, anche a volte ‘simpaticamente’, delle esperienze che non trovo siano delle illusioni.

C.G.: Illudere ha in sé ludus, cioè inganno, ma anche gioco, che ricorda la dimensione infantile: parola che stranamente in italiano ha questo limite rispetto alle altre lingue europee. Spiel, jeu, play: gioco, recita, interpretazione, esecuzione musicale… Nella nostra lingua queste dimensioni sono state separate in modo drastico dal ‘gioco’. ‘Illudere’ in fondo le tiene ancora insieme – implicando il fatto di credere con piacere.

P.M.. Credere con piacere... Mi piace. E poi, parlando di bambini: ecco, io cerco di mantenere in me la situazione di piacere che dà la creazione di realtà che si vive nel gioco da bambini, che si vede nei giochi di proiezione che fanno i bambini nell’assoluta certezza di vivere nella realtà che si forma intorno a loro, sulla loro pelle… È la cosa che mi ha trasmesso, quando sono diventato più grande, il cinema: dimenticare tutto il resto. La parola illusione ha una parte proiettiva, desiderativa, di qualcosa che non si ottiene in quel momento o che si ottiene temporaneamente e se qualcuno si accorge di queste esperienze, mentre le sta vivendo, è finito il gioco.

C.G.: Kentridge però osserva come il piacere derivi proprio dalla compresenza della consapevolezza del gioco e della suspension of disbelief.[16] Un osservatorio oggi importante in tal senso sono i territori delle figure e della Magie nouvelle, che, mantenendo la dimensione dell’incanto dell’accadere, superano l’idea di aspettativa e di ‘finzione’ come realtà sostitutiva: si fa vedere (anche nascondendo) la molteplicità delle dimensioni di diverse realtà.

P.M.: Magia, Marionette… sono qualcosa che mi piacerebbe studiare perché molto lontane da me – alle luci spesso si attribuisce il ‘ruolo’ di ‘effetti di luce’, ‘giochi di luce’. Io le magie non le so fare, sono davvero molto distante da questo. Lo vedo anche a volte nel rapporto con i tecnici, quando si è alla ricerca di un’immagine, di un’‘atmosfera’, magari un tecnico che sta al mio fianco mi propone delle gelatine di colore perché «è come si è sempre fatto», e «perché non usiamo questo?» e io resisto perché, finché non riesco a distillare dalla semplice differenza tra la luce calda e la luce fredda, quello che vorrei trasmettere, sono restio a usare tutti i trucchi. Ecco, vivo perfino la gelatina colore come un trucco. L’artificio illusionistico resta un orizzonte lontano, ne sono molto distante.

Ma mi incuriosisce capire come il mio atteggiamento si possa trasferire in una pratica teatrale come quella della Marionetta e penso ai tuoi riferimenti e alle immagini di situazioni di luce che ‘creano’ la realtà della Marionetta (vedi dico realtà – non illusione – dello spettacolo di marionette...).[17]

Quella realtà da cui sono stato veramente rapito al teatrino di Mimmo Cuticchio, un corridoio lungo e basso. In quel teatrino il boccascena non è assolutamente capace di avvolgere gli spettatori e di raccoglierne l’attenzione con la sua dimensione. Nonostante questo, è incredibile la capacità di proiezione che arrivava da quel francobollo di scena fino all’ultima fila proprio perché laggiù si creava, soprattutto grazie alla voce e a queste presenze illuminate da luci, molto effettate, con colori assurdi, una realtà potente. Con un effetto di proiezione al contrario dalla scena verso di te...

C.G.: Proiezione, illusione: quale responsabilità nella scelta di che cosa mostrare e che cosa nascondere? Vi è implicata una posizione etica: penso a Eliasson, a Kentridge, artisti consapevoli del ruolo che ci si assume nel mostrare, nella scelta di che cosa far vedere (dunque far conoscere). Anche in te ritrovo questo senso di responsabilità nello scegliere che cosa permettere di vedere allo spettatore e in quanti modi ‘creare visione’.

E forse questo è legato all’interesse per l’ambiente e declinato per noi nella comune passione per il paesaggio e il giardino, in una dimensione ecologica.

P.M.: Mi sono accorto di questo nelle più recenti riflessioni che sto facendo sulla condivisione degli spazi, anche a causa della recente chiusura dei teatri e della loro riapertura di questi giorni – il problema degli altri, del pubblico. Qualcuno che gestisce la luce in un luogo chiuso si assume in questo momento una responsabilità particolare davanti alla messa in questione dei luoghi, e del modo, e del numero delle persone che possono entrare in quei luoghi. Come si costruisce in questo momento tutto quello che riguarda la parte non direttamente spettacolare del mio lavoro, ma che vi è comunque connessa, nel momento in cui si fa carico della condizione e della posizione fisica del pubblico.

Per esempio, sono entrato nella sala del Franco Parenti a Milano e ho trovato una disposizione molto ben pensata del distanziamento tra le sedie.[18] È un luogo piacevole – secondo me gli spettatori lo ameranno per come è congegnato in questo momento. Sono state individuate delle fonti di luce che il pubblico è invitato a gestire: libri luminosi, aperti sui tavolini che distanziano alcune poltrone, che si viene poi invitati a chiudere, per contribuire a creare le condizioni perché cominci l’esperienza teatrale. Credo che questo tipo di gesti ci riguardi molto, riguardi molto il progettista della luce di qualsiasi esperienza condivisa. Come può essere quella di una mostra in ambiente museale, dell’illuminazione di un percorso in un giardino botanico; o quella dell’illuminazione di un’opera lirica in uno spazio che è a metà tra il chiuso e l’aperto. Mi è successo spesso di lavorare in luoghi non del tutto chiusi e non del tutto aperti, magari con mezzo tetto scoperchiato e mezzo esistente. Sono tanti i luoghi di confine tra chiuso e aperto – anche visto che il teatro sta ricominciando, sfruttando la buona stagione, in luoghi come arene, cortili, chiostri. Ecco è qui che diventa impellente la necessità di fare della luce uno strumento di trasformazione dello spazio in un sistema di condivisione dell’esperienza. Questa è una missione che cercherò di darmi, e che potrebbe diventare programmatica.

Non sappiamo come andranno le restrizioni alla riapertura della stagione autunnale e invernale, però forse la gente sentirebbe meno come possibile minaccia il vicino che fa un colpo di tosse o uno starnuto trattenuto che sente solo con le orecchie, se lo potesse vedere e sentirsi con lui parte di una comunità che si affida alla penombra come condizione che non riduce la possibilità di bellezza visiva e di preminenza del palcoscenico, ma anzi la esalta.

C.G.: Sarebbe forse anche una prova del nove per la tenuta, l’interesse o la sincerità di uno spettacolo, per esempio…

P.M.: Certo, come accade spesso nei miei spettacoli dove il controluce investe la sala, oppure un grande fondale luminoso la inonda di luce perché è acceso sul fondo del palcoscenico e gli spettatori, anche se non se ne rendono conto, sono molto illuminati e avvertono la presenza del proprio vicino. È sempre attiva in me una pratica della luce vòlta a tenere insieme le persone.

E quanto tu dici nelle tue ricerche su Salzmann e Appia a Hellerau, oppure su Fortuny, e su Taut, e definisci quelle pratiche una linea speciale, alla fine in qualche modo perdente, che non è diventata sistema di teatro, che non ha preso il sopravvento nel modo in cui si percepisce il teatro, forse oggi quella linea potrebbe ritornare utile, anche politicamente. Non abbiamo paura di dirlo ad alta voce: una sala ‘illuminante’, come è stata definita quella di Hellerau,[19] forse oggi potrebbe riportare più facilmente il pubblico in sala.

5. Neither

C.G.: In chiusura, un punto che è ‘apertura’ e movimento… Neither – un testo ‘manifesto’ che ti accompagna intimamente da tempo.

P.M.: Avevo provato a fare degli studi fotografici su Neither all’epoca del seminario in cui per la prima volta ne ho parlato, al tuo Teatro Botanico. Ho pensato ai due ‘rifugi illuminati’ del testo come a due libri dalla copertina rigida, ritti e semiaperti l’uno di fronte all’altro su un tavolo colpito dal raggio di luce di una lampada.

Il Chiaro delle pagine interne ad assorbire e riflettere la luce esterna…

C.G.: La concezione di questo testo – poesia, drammaturgia, una dichiarazione di estetica (Né l’uno né l’altro e tutte queste cose insieme) – ha tanti punti di tangenza con il pensiero che sostiene (o deriva) dal tuo lavoro. È significativo il valore che tu accordi a Neither, affermazione stessa del movimento che non può ‘restare’. Una stella fissa che sancisce uno statuto di incertezza, di instabilità. In senso positivo e costruttivo come tutto il vuoto di cui sa Beckett.

P.M.: Neither mi è stato proposto nel 2004 da Paolo Pinamonti che allora dirigeva il teatro São Carlos a Lisbona, un’occasione completamente fortuita. Aveva apprezzato il mio lavoro in un paio di opere che aveva ospitato con la regia di Servillo e decise di affiancarmi a David De Almeida, uno scultore portoghese a cui era stata affidata la regia visiva e teatrale dell’opera. Lui aveva pensato ad un grande parallelepipedo luminoso che si muoveva nello spazio, sollevato da terra.

Forse veramente uno dei pochi casi in cui per me è stato più importante l’incontro con il testo che il suo esito teatrale. Abbiamo lavorato bene insieme, però sicuramente quello che mi ha davvero arricchito è stato scoprire e studiare il testo. E perché l’ho studiato in modo speciale? Perché mi è arrivato soltanto in inglese – quindi mi sono buttato nella traduzione a capofitto, imprudentemente, per usarlo come traccia da seguire non diversamente da quando comincio a leggere il libretto di un’opera di Verdi.

C.G.: Penso sia significativo il fatto che lo abbia tradotto tu stesso, non c’è niente che ti possa appartenere più di un testo che devi tradurre – penetrare il testo per dirlo nella tua lingua rende più profondo lo scavo che chiede l’interpretazione.

P.M.: Non essendoci una traduzione esistente,[20] io l’ho interpretato come una lunga didascalia teatrale. La poesia di due porte.

E l’avverbio ‘gentilmente’ ripetuto e riferito a un oggetto, le porte che gentilmente si chiudono e, una volta che nel movimento ci si allontana, gentilmente si riaprono...

Ma sicuramente è il primo verso quello che mi ha catturato, cioè «avanti e indietro dall’ombra di dentro all’ombra di fuori».

C.G.: Maeterlinck attribuisce alla luce una «voce».[21] Neither si pone su quella linea, a mio avviso rende possibile dare forma all’alterità insita nella concezione della Marionetta novecentesca, nel senso di un ‘altro’ dal personaggio, grazie alla luce. Beckett rimane insuperato in tal senso – cioè la presenza di una voce drammaturgica che non puoi definire, che non puoi mai far coincidere con una dramatis persona.

P.M.: …e l’altro verso che mi ha come ipnotizzato è questo: «incuranti della direzione intenti al chiarore ora dell’uno ora dell’altro». Mi è sembrato una specie di metafora dello stare nell’incanto della luce di scena e del fatto che l’alternanza tra il chiarore che vi si crea e la sua diminuzione, la penombra, diventi la legge e il linguaggio di quel luogo, si imponga e trascini con sé lo spettatore.

E ancora, lo stesso verso mi riporta alle riflessioni su Il viaggio della luce fatte al convegno Lumière Matière di Lille.[22] La questione del trovarsi sulla scena al centro di una rete di specchi dove la luce passa dall’uno all’altro in una specie di viaggio senza fine, e incurante della direzione.

Se salti da «avanti e indietro dall’ombra di dentro all'ombra di fuori» direttamente a «incuranti della direzione intenti al chiarore ora dell’uno ora dell'altro» vedi lo spazio che si apre nella scrittura poetica.

C.G.: Qui la ‘presenza scenica’ è assorbita dal testo, che non ha più bisogno di ‘definire’ presenze, spazio, relazioni. Lancia una sfida questa apertura, presenza di tutte le direzioni possibili, e lo fa soprattutto a chi ha il compito di disegnare lo spazio, cioè a chi pensa ‘quale luce’.Questo tuo ‘faro’ nel modo di intendere la creazione mette insieme la regola e l’apertura al possibile?

P.M.: Sì, esatto. Come pure in Stirrings Still: c’è un uomo assopito su una scrivania che improvvisamente si guarda dormire, come se il suo sguardo si alzasse e si guardasse da una distanza... ancora un ‘falso movimento’.

Penso all’ubiquità necessaria di chi si occupa della luce, del fatto di non stare mai fermi – e io faccio molti chilometri a teatro, mi muovo continuamente tra la regia luci e il palcoscenico e il fondo sala e il palcoscenico, avanti e indietro...

C.G.: L’avanti e indietro delle porte….

P.M.: E si tratta anche di ubiquità mentale, cioè dello stare molto vicini agli attori e contemporaneamente allontanarsene, guardarli da una distanza.

Ritorna la questione del movimento, per la disposizione, quasi febbrile in certi momenti, all’andare avanti e indietro per trovarsi nella situazione di illuminazione nella quale un attimo prima c’era un attore, ed essere contemporaneamente quello che proietta e quello che assorbe la luce – è una doppia posizione continua: gestire la sorgente e gestirne il riflesso o l’assorbimento, il ritorno della luce che hai convogliato…

Vedi, mi accorgo di aver usato nel tempo più di una volta l’espressione ‘abitare la luce’, perché sempre di meno sento questo mestiere come qualcosa di aggressivo rispetto alla scena, cioè la componente proiettiva della luce di scena mi risulta sempre meno soddisfacente, sempre meno appagante. Riflettevo per esempio sul fatto che piano piano ho cominciato ad usare meno i sagomatori nel corso della mia carriera. Il sagomatore, con questa capacità di proiettare disegni di luce, fare figure di luce sulla scena, era proprio il pane quotidiano (sembrava non bastassero mai: e quanti sagomatori mi dai e quanti ne possiamo noleggiare e di che tipo e di che qualità). Il sagomatore… una fissazione, dalla quale pian piano mi allontano sempre di più; ne uso sempre di meno, perché mi piacerebbe invece scavare degli alvei per la luce, farla entrare, generarla, accompagnarla, veramente come un rifugio illuminato che gentilmente si apre, gentilmente si richiude e che naturalmente questo accada come conseguenza delle ragioni architettoniche di un luogo, delle ragioni di vita, delle ragioni di condivisione e di abitazione di un teatro.

C.G.: Dalla necessità o meno dei sagomatori alle ragioni di vita di un teatro, alle tue letture filosofiche, il tuo pensare la luce non ne dimentica mai la ‘naturalezza’.

Questa immagine di scavo mi rievoca un passaggio di Maria Zambrano sulla «curvatura di luce e tempo» («presenza frammentata della rotondità dell’universo»), il cui tremolio «è iridescenza della luce che non cessa di curvarsi in ogni anfratto oscuro».[23]

Grazie Pasquale.

1 Cfr. D. Del Giudice, ‘In questa luce’, in M. Vescovo (a cura di), Oltreluce. Metafore e forme della luce 1960-1990, Torino, Il Quadrante edizioni, catalogo della mostra presso Claudio Bottello Arte, gennaio-marzo 1990, pp. 21-27, ora in D. Del Giudice, In questa luce, Torino, Einaudi, 2013, pp. 49-59.

2 J. De La Cruz, La notte oscura, trad. it. di M. Nicola, Palermo, Sellerio, 1995, p. 119.

3 Martone e i suoi sodali di Teatri Uniti mettono in scena I sette contro Tebe a Napoli nel 1996 come atto di solidarietà culturale con la Sarajevo assediata della guerra balcanica; l’anno successivo allestimento e prove divengono materiale drammaturgico, oggetto di sceneggiatura e linguaggio cinematografico nel film Teatro di guerra; cfr. M. Martone, Teatro di guerra: un diario, Milano, Bompiani, 1998.

4 Marie-José Mondzain, autrice sensibile alla dialettica tra Visibile e Invisibile, scrive: «Voir ensemble ce n’est pas partager une vision car jamais personne ne verra ce que l’autre voit. On ne partage que ce que l’on ne voit pas. C’est cela l’invisible. Voir ensemble, c’est partager l’invisibilité d’un sens» («Vedere insieme non significa condividere una visione perché nessuno mai vedrà la stessa cosa vista da un altro. Non si condivide che ciò che non si vede. È l’Invisibile. Vedere insieme è condividere l’invisibilità di un senso»; M.J., Mondzain, Le commerce des regards, Paris, Seuil, 2003, p. 140).

5 La sceneggiatura di Peter Handke di Falsche Bewegung (Falso movimento), il film girato da Wim Wenders nel 1975, si muove sulle tracce dei Wilhelm Meister Lehrjahre (Gli anni di apprendistato di Wilhelm Meister) di Goethe, romanzo di formazione dove il viaggio e il teatro costituiscono temi centrali.

6 Lebenszeichen (Segni di vita) è un film di Werner Herzog del 1967, ispirato al romantico Der tolle Invalide auf dem Fort Ratonneau (Il folle invalido di Fort Ratonneau, 1818) di Achim von Arnim.

7 Falso movimento: Tango Glaciale, Napoli, Teatro Nuovo, 1982.

8 Otello, Napoli, Castel Sant’Elmo, 1982.

9 L’allusione a James Turrell va in particolare agli Skyspaces, cfr. <http://jamesturrell.com/work/type/skyspace/> [accessed 30.07.2020].

10 Segni di vita, Napoli, Galleria Lucio Amelio, 1979.

11 La citazione di Memé Perlini è da M. Perlini, Locus Solus, Teatro La Maschera, gennaio 1976, programma dello spettacolo ora in F. Quadri (a cura di), L’avanguardia teatrale in Italia (materiali 1960-1976), Torino, Einaudi, 1977, II, p. 485.

12 Il Dizionario etimologico della lingua italiana di Ottorino Pianigiani edito nel 1907 conosce numerose riedizioni; ora disponibile online <http://www.etimo.it> [accessed 30.07.2020].

13 I riferimenti alle poetiche sullo spazio luminoso e condiviso di primo Novecento vanno a seminari tenuti nell’ambito del corso di Storia ed estetica della luce in scena (Università di Padova); in parte trattati in C. Grazioli, ‘Luce e atmosfera: una direttrice alternativa’, in M. I. Biggi, C. Franzini, C. Grazioli, M. Maino, La scena di Mariano Fortuny. Atti del convegno internazionale di studi, Roma, Bulzoni, 2017, pp. 51-67.

14 Il richiamo alle lezioni tenute da Pasquale Mari con gli studenti universitari si riferisce ad una serie di seminari che hanno avuto luogo in diversi spazi dell’Università di Padova nel corso degli ultimi dieci anni (cicli di incontri Teatro Botanico, presso l’Aula Emiciclo dell’Orto Botanico di Padova – già denominata Teatro Botanico –, alla Sala delle Edicole, Palazzo del Capitanio; presso la Villa e Parco Revedin Bolasco di Castelfranco Veneto – Dipartimento TESAF – Territorio e sistemi Agro-Forestali, Università degli Studi di Padova).

15 Sul tema dell’illusione in relazione ai procedimenti messi in atto da figure e magia si veda S. Martin, Lahmani (a cura di), ‘Poétiques de l’illusion. Dialogues contemporains entre marionnette et magie’, Alternatives Théâtrales, Liège, june 2018.

16 Cfr. W. Kentridge, Black Box / Chambre Noire, Deutsche Guggenheim, Berlin, Hatje Cantz, 2005; cfr. anche C. Grazioli, ‘Performing Black Box. William Kentridge o la luce dell’ombra’, Mantichora, 1, 2011, <http://ww2new.unime.it/mantichora/wp-content/uploads/2012/01/Mantichora-1-pag-379-404-Grazioli.pdf> [accessed 30.07.2020].

17 Per le consonanze tra Figure (declinazioni contemporanee della Marionetta) e presenze di luce cfr. C. Grazioli, ‘Insufflare luce, animare Figure / Inspirar Luz, animar Figuras’, Urdimento, 37, 2020, <http://dx.doi.org/10.5965/1414573101372020085> [accessed 29.07.2020].

18 Nei giorni di redazione di questa conversazione (luglio 2020) andava in scena al Teatro Franco Parenti Locke, dalla sceneggiatura di Steven Knight, traduzione, adattamento, regia e interpretazione di Filippo Dini, luci di Pasquale Mari: <https://www.teatrofrancoparenti.it/spettacolo/locke/> [accessed 30.07.2020].

19 Su Hellerau cfr. il magnifico saggio di Martin Buber tradotto e commentato in M. Scopelliti, L’attore di fuoco, Torino, Academia University Press, 2015.

20 Nel 2004 non erano ancora uscite le traduzioni di Gabriele Frasca di Neither (Né l’uno né l’altro) e di Stirrings Still (Fremiti Fermi), contenute ora in S. Beckett, In nessun modo ancora [1977], trad. it a cura di G. Frasca, Torino, Einaudi, 2008.

21 Maurice Maeterlinck utilizza l’immagine della «voce della luce» in M. Maeterlinck, Le Trésor des humbles, (Le tragique quotidien) [1986], Paris, Mercure de France, 1910, p. 168.

22 Il convegno menzionato Lumière Matière ha avuto luogo in due sessioni, a Lille e a Venezia, tra novembre 2019 e gennaio 2020, parte del progetto Lumière de Spectacle, codiretto da Cristina Grazioli e Véronique Perruchon e facente capo al programma di ricerca omonimo del CEAC (Centre d’étude des Arts contemporains dell’Università di Lille), <https://ceac.univ-lille.fr/axes-et-programmes/programmes/lumiere-de-spectacle/> [accessed 30.07.2020]; gli interventi sono reperibili al sito: <https://webtv.univ-lille.fr/grp/486/lumiere-matiere/> [accessed 30.07.2020]. Il testo dell’intervento di P. Mari, Il viaggio della luce, è consultabile in <http://www.pasqualemari.it/wp-content/uploads/2020/03/Le-voyage-de-la-lumière.pdf> [accessed 30.07.2020].

23 La citazione da María Zambrano è in M. Zambrano, Claros del bosque [1977], trad. it. a cura di C. Ferrucci, Chiari del bosco, Milano, SE, 2016, p. 14.