Nell’idea di ‘percorso interpretativo’ si nascondono due anime distinte e al contempo inseparabili l’una dall’altra: l’interpretazione, che studia i segni e il linguaggio del romanzo urbano, leggendone il testo; ma anche il percorso, che avvicina il lettore alla possibilità di attraversare il testo come fosse uno spazio e che rimanda, inoltre, alla metafora del bivio, alla necessità della scelta che ogni atto d’interpretazione sottende. Rispetto alle altre strade, questo saggio non si propone quindi quale ‘strada maestra’, ma quale percorso possibile tra i tanti svincoli e intersezioni, tra le arterie principali e le vie secondarie davanti a cui il romanzo sulla città pone il suo lettore.

Il discorso prosegue lineare, talvolta si incastra nel dedalo di strade e vicoli ciechi, tra le personalità incontrate e i loro riflessi; talvolta, girato l’angolo, incontra piazze in cui riprendere fiato. Si sofferma, allora, nel tentativo di tracciare una mappa del testo, e ripercorrere così il senso dello spazio in esso attraversato. Sono brevi pause però, perché il motivo del percorso non è nel suo tracciato, ma è il camminare stesso dell’interpretazione lungo le linee del testo.

1. Camminare, scrivere, interpretare: tra il testo e la città

Salire in cima al World Trade Center, significa sottrarsi alla presa della città. Il corpo non è più avvolto dalle strade che lo fanno girare e rigirare secondo una legge anonima. […]

Librandosi sopra queste acque, Icaro può ignorare le astuzie di Dedalo in labirinti mobili e senza fine. Il suo elevarsi lo trasfigura in voyeur. Interpone una distanza. Tramuta un testo che si ha sotto gli occhi, il mondo che ci stregava e dal quale eravamo ‘posseduti’.

Michel De Certeau[1]

È possibile interpretare il primo romanzo della Trilogia di New York di Paul Auster attraversando le pagine di Città di vetro, indagandone le forme del testo e le rappresentazioni degli spazi, alla ricerca di una «geografia seconda, di tipo poetico»,[2] che si occupi di rinvenire un significato ‘altro’ nella lettura del tessuto urbano in cui si ambientano le vicende narrate. In questa prospettiva si avvicina il testo narrativo come un «racconto di spazio»,[3] nel quale la città di New York assume una funzione centrale e non funge da mero sfondo inerte su cui si proiettano le vicende dei protagonisti. Città di vetro si rivela uno di quei «racconti [che] ogni giorno attraversano e organizzano dei luoghi, li collegano e li selezionano tra loro, ne fanno frasi e itinerari» creando così dei percorsi che assumono il valore di vere e proprie «sintassi spaziali».[4]

Condurre un ‘percorso interpretativo’ attraversando il romanzo significa quindi proporne, con Westphal, una «lettura geocritica»:[5] gli si concede il ruolo di fondatore di una «fictional geography»,[6] di uno spazio nuovo, indagato a tal punto nella sua fisionomia che, a poco a poco, i suoi tratti si avvicinano sempre più a quelli della spazialità in transito della postmodernità. Come una ‘mappa letteraria’ il romanzo di Auster non sta più al posto di uno spazio, ma conduce il lettore al suo interno, forgiando un «langscape»,[7] un linguaggio dalla forma spaziale, e muovendosi in un «landguage»,[8] uno spazio dalle coordinate testuali, dove alle parole si sostituiscono lentamente i luoghi, i segni indicano dei percorsi e ne suggeriscono la direzione, mentre i significanti iniziano a confondersi con gli oggetti che dovrebbero significare.

Nella postmodernità la metropoli può essere considerata quel punto dello spazio in cui le coordinate temporali dell’epoca raggiungono la propria maggiore espressività: è quindi il «cronotopo»[9] in cui, secondo la definizione di Bachtin, la compressione, la dispersione e la frammentazione delle coordinate spazio-temporali contemporanee si rendono immediatamente riconoscibili. Per Auster, però, New York è anche il «centro organizzativo dell’intreccio del romanzo»,[10] il nucleo che ne detta la lingua e ne costruisce la struttura: in Città di vetro il reticolo urbano è quel punto in cui «si allacciano e si sciolgono i nodi dell’intreccio», uno spazio dotato di un enorme «significato raffigurativo», poiché in esso il tempo acquista un carattere sensibilmente concreto e gli eventi «si rivestono di carne, si riempiono di sangue».[11]

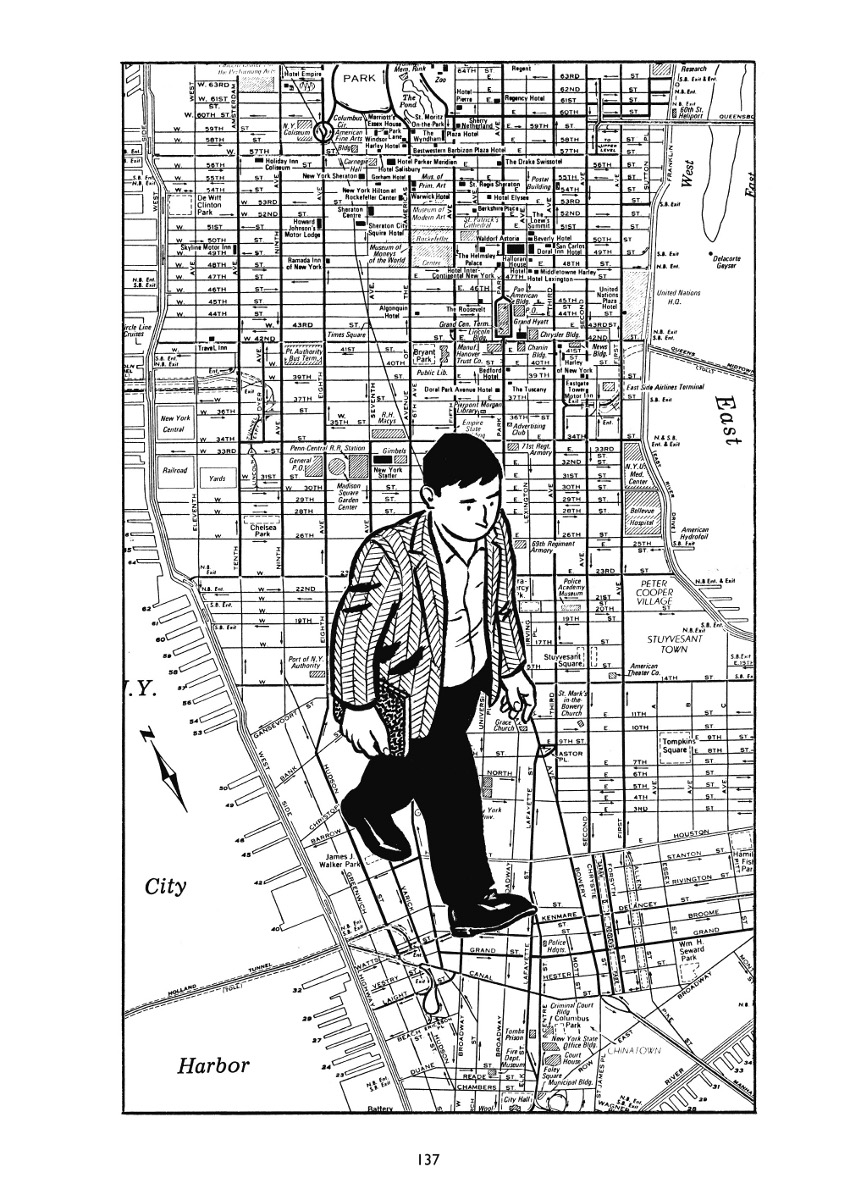

Per questo sarà interessante vedere il modo in cui, plasticamente, le parole di Città di vetro siano state a loro volta reinterpretate all’interno di un genere, quello del graphic novel, che fa della congiunzione di parole e immagini, ovvero di un’unione cronotopica di spazio e tempo, la propria stessa struttura. Paul Karasik e David Mazzucchelli sono riusciti a realizzare con il loro omonimo romanzo a fumetti una vera e propria ‘traduzione’, che rilegge le parole dell’opera narrativa nelle immagini, rendendo in questo modo esplicita la ‘costruzione spaziale’ del romanzo di Paul Auster. Ne nasce un percorso di lettura derivato e al contempo autonomo.

La Città di vetro descritta, e forse già disegnata, da Auster si rivela una città dall’identità sfuggente, una ‘città-percorso’, o meglio intreccio di percorsi, in cui «i punti di partenza e di arrivo hanno un interesse relativo», la cui essenza in costante mutazione è colta da quello «spazio intermedio, lo spazio dell’andare» che è «il luogo in cui si celebra quotidianamente il rito dell’eterna erranza»,[12] rivissuto con Quinn nelle peregrinazioni quotidiane per le strade di Manhattan.

La metropoli, in un gioco di specchi che dai palazzi di vetro dello skyline di Manhattan conduce alle pagine dell’autore americano, assume le sembianze di una ‘città-testo’: il paesaggio ripropone le strutture complesse del racconto e i suoi giochi citazionali, i percorsi assumono le sembianze delle linee narrative lungo cui si compiono i destini. Anche il racconto, però, nell’incontro col cronotopo urbano, si trasforma avvicinandosi ad un «testo-città»,[13] che fa propria la natura cangiante della metropoli e ne assume la sua geografia mobile come principio fondativo.

Il pedone, sia esso un uomo qualunque che, come Quinn, trascorre la propria quotidianità «lasciandosi alle spalle se stesso e abbandonandosi al movimento delle strade», oppure uno scrittore o un lettore, «vaga senza meta»[14] e senza identità per le strade; riassorbito dal costante mutare della città, talvolta si arrischia però a ‘giocare’ nella scacchiera delle sue infinite possibilità, diviene parte del cambiamento cercando di assumerne il controllo, elaborando quelli che de Certeau definisce «mille stratagemmi» e «gesti tattici».[15]

Il camminare si rivela allora uno strumento che, proprio per la sua intrinseca caratteristica di simultanea lettura e scrittura dello spazio, si presta ad ascoltare e interagire nella mutevolezza di questi spazi, a intervenire nel loro continuo divenire con un’azione sul campo, nel qui e ora delle trasformazioni, condividendo dall’interno le mutazioni di quegli spazi che mettono in crisi il progetto contemporaneo.[16]

Sorgono così, nel camminare, scritture e letture infinite che, come «miriadi di movimenti quasi invisibili, giocano sulla trama sempre più fitta di un luogo omogeneo, continuo e proprio a tutti»,[17] nell’intento di riappropriarsene. Le costanti ‘astuzie’ che costruiscono il linguaggio dell’opera di Paul Auster, o ancora le camminate di Quinn, compongono, all’interno delle «sintassi prescritte» e del «materiale e i vocabolari delle lingue ricevute», «traverse eterogenee»,[18] che si insinuano nelle trame di un disegno urbano altrimenti illeggibile.

In questa detective story tipicamente postmoderna, il senso non si ritroverà, allora, nella risoluzione del caso, ma già nella decisione del protagonista di assumere l’identità di un investigatore che, con il suo taccuino, indagherà sulla natura del linguaggio; il senso si ritroverà nel suo tentativo, poi, di tracciare una mappa dei propri spostamenti compositivi per leggerli. Quando però la mappa si rivelerà anch’essa, inevitabilmente, un gioco di lettura soggettiva, il ‘caso’ porterà Quinn a confondersi con il racconto e la città che esso ha attraversato. «Il racconto non esprime una pratica. Non si accontenta di dire un movimento. Lo compie. Lo si comprende pertanto se si partecipa alla danza».[19]

2. scrivere la Città: Giochi di Specchi in Testi di Vetro

E poi, più importante di tutto: ricordare chi sono. Ricordare chi dovrei essere.

Non credo che questo sia un gioco. D’altra parte, non c’è niente di chiaro. Per esempio: tu chi sei? E se pensi di saperlo, perché continui a mentire? Non ho risposta. Non posso dire altro che questo: ascoltami.

Mi chiamo Paul Auster. Non è il mio vero nome.

Paul Auster[20]

Michel de Certeau, ne L’invenzione del quotidiano, riconosce ai narratori newyorchesi la capacità di non fermarsi alla rappresentazione della metropoli in un «quadro» che ne ritragga i luoghi in una visione ordinata, ma di compiere con i loro racconti delle «azioni spazializzanti»,[21] che producono un movimento narrativo all’interno del tessuto urbano.[22] Accade così che nel ‘romanzo newyorchese’[23] l’accento cada sul movimento, sull’esperienza dello spazio e le storie siano raccontate, modificate dall’architettura dei luoghi e non-luoghi che esse attraversano. La stessa abilità si ritrova allora anche in Città di vetro, là dove non è solamente il plot a raccontare la città, ma persino l’orditura linguistica e le scelte stilistiche riprendono l’arbitrarietà e la casualità che dominano l’esistenza dei suoi abitanti.

Attraversando la fitta trama di rimandi e ambiguità linguistiche, si ritrovano allora le regole di un ‘gioco autoriale’ che si propone quale strumento esegetico e approccio interpretativo rispetto all’architettura complessa di New York. È un vero e proprio «gioco di produzioni testuali»,[24] con cui «l’uomo esprime, affina e conosce le proprie multiformi potenzialità, adattandosi all’ambiente», e che, per Quinn, diviene anche «una forma di scoperta che il giocatore fa di se stesso».[25] Città di vetro non si limita quindi ad essere un romanzo sulla lingua, ma fa della profonda riflessione su di essa lo specchio del cronotopo attorno a cui si costruisce la narrazione, oltre ad una rifrazione della poliedrica personalità del protagonista.

Se infatti i segni si rivelano meri involucri privi di significato, allo stesso modo, di Quinn non rimangono che mille volti sovrapposti: Daniel Quinn il poeta, William Wilson lo scrittore di gialli, Max Work l’investigatore, che si confonde con Paul Auster lo scrittore, e ancora Peter Stillman il figlio, che lo assume, ma anche il padre, che deve invece inseguire. Le identità sono maschere intercambiabili, mentre l’individualità del personaggio non può che confondersi con i sentieri della metropoli tra cui si ritrova a zigzagare.

Tutto il racconto comincia semplicemente con una telefonata sbagliata, simbolo delle svolte arbitrarie che determinano il destino lungo l’intreccio metropolitano; e quando Quinn pensa, allora, di poter «giocare un po’»[26] con il proprio sconosciuto interlocutore, fingendosi un investigatore, elabora una «tattica personale»[27] all’interno del testo desemantizzato della città, assumendo un ‘ruolo’ per darsi un significato.

Analogamente anche la scelta di comporre un romanzo urbano può essere interpretata come un tentativo di dominare l’animo sfuggente della città ritraendone il volto irrappresentabile: leggendola con de Certeau, la scrittura di Auster si rivela quale composizione di una traiettoria individuale, ‘altra’ rispetto ai tragitti già previsti entro un vocabolario e una sintassi dati; si comporta come una di quelle pratiche quotidiane, tra cui si ritroveranno anche la lettura e il camminare, che «giocano d’astuzia»[28] all’interno di uno spazio metropolitano da cui il soggetto era stato alienato. Lungi dall’essere «soltanto un gioco, il gioco scritturale [diviene] produzione di un sistema, spazio di formalizzazione, [che] ha come ‘senso’ di rinviare alla realtà dalla quale è stato distinto per cambiarla».[29]

L’arte di Auster s’insinua così tra le pieghe dei generi codificati, introduce l’innovazione negli schemi della tradizione fortemente strutturata della detective story: rimangono apparentemente i termini di riferimento del genere, la ricerca, il caso da risolvere, il pedinamento e l’investigatore-protagonista che insegue una risposta logica, ma al di là dell’apparenza i ruoli si confondono in un’unica figura polimorfica, e la conclusione del caso non si rivela tanto nella risoluzione dell’enigma, ma nel suo stesso porsi. Se, come sostiene Huhn nel saggio The Detective as Reader: Narrativity and Reading Concepts in Detective Fiction, «il detective è contemporaneamente un lettore ed uno scrittore»,[30] allora la sua indagine sembra rivolgersi alla costruzione del testo, e il rebus che deve sciogliere è il mistero stesso del linguaggio. Per questo l’identità fittizia assunta consapevolmente da Quinn è quella di un investigatore che porta però il nome di «Paul Auster», un uomo che si rivelerà essere, nel libro come nella vita, nient’altro che uno scrittore.

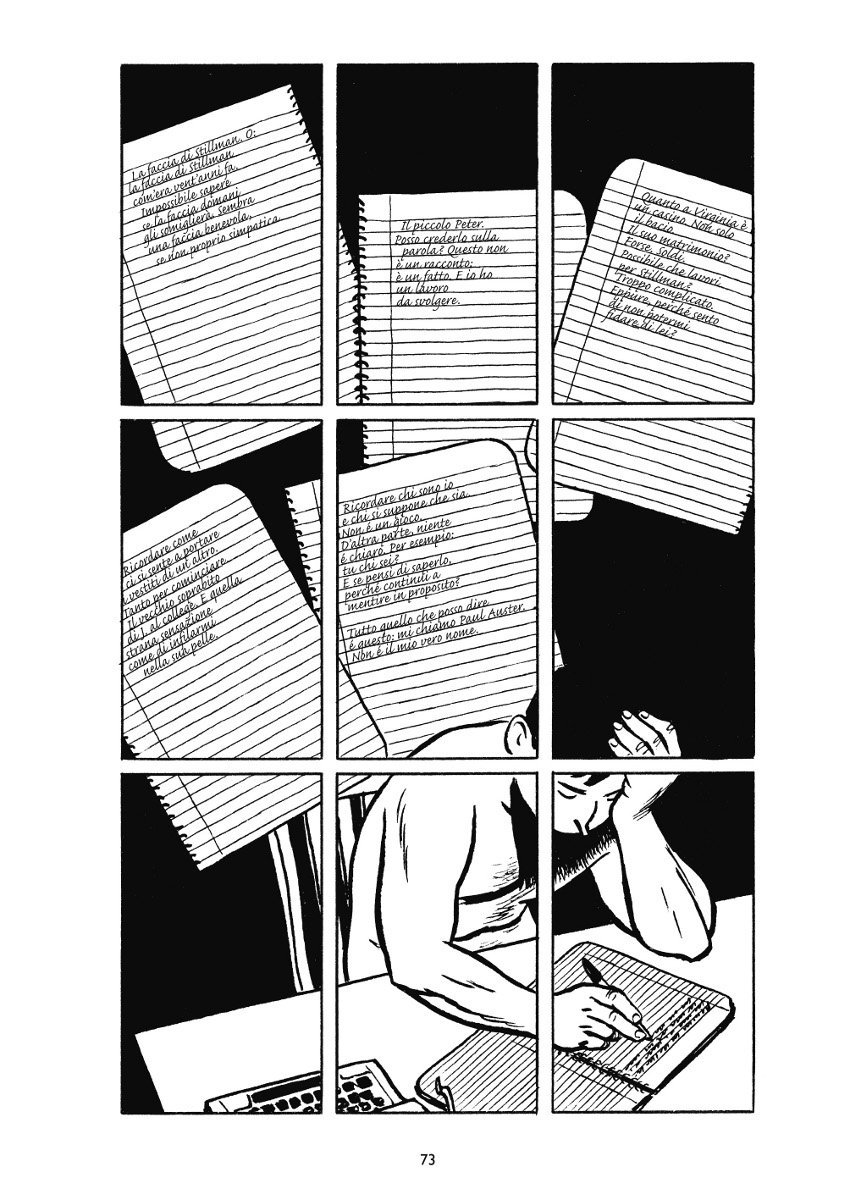

Autore e lettore di una storia dettata da altri, il detective si scontra con la trama scomposta della lingua e della realtà contemporanee, incapace di solcare quello spazio che, in letteratura, separa chi scrive dal suo pubblico. La ricerca di un senso da dare alla propria indagine costringerà infine Quinn a ripiegare su se stesso: la quest del detective è diventata una ricerca di sé, da condurre scrivendo tra le pagine del taccuino rosso, proiezione della sua stessa esistenza.

Così, l’elegante ricercatezza stilistica di Auster, che sin dal titolo lascia intendere la costruzione del testo sopra un’architettura fatta di spirali senza uscita, si confonde con l’articolata costruzione a scatole cinesi delle personalità interne al romanzo: in un complesso reticolo di riferimenti letterari a figure complesse, tra cui Humpty Dumpty o Don Quixote, e giochi delle parti, le identità s’aggrovigliano attorno all’immagine tentacolare della città di New York.

L’inganno della trasparenza della ‘città di vetro’ è perciò l’inganno della lingua, alla cui frammentazione il vecchio Stillman cerca di porre rimedio nelle sue peregrinazioni tra le vie di Manhattan. L’esteriore unità del segno linguistico nasconde ormai un «mondo in frammenti» in cui «le nostre parole non corrispondono più»[31] a ciò che le circonda. Così si ‘leggono’ allora le strade, nelle parole del vecchio:

Sono venuto a New York perché è il più miserabile, il più abietto di tutti i luoghi. Lo sfacelo è dovunque, la disarmonia è universale. Le basta aprire gli occhi per accorgersene. Persone infrante, cose infrante, pensieri infranti. La città intera è un ammasso di rifiuti. […] Trovo che le strade siano una fonte infinita di materiale, un inesauribile emporio di cose frantumate.[32]

Percorrere l’«inesauribile emporio di cose frantumate» avvicina la scrittura ad un’azione di «recupero, di riciclaggio»[33] dei segni linguistici, e l’investigatore, o meglio lo scrittore, alla figura dell’allegorista benjaminiano che, raccogliendo i pezzi del presente, cerca di ricomporli in un collage che restituisca loro un valore. Incapace di arrivare ad un quadro unitario, il detective diviene invece egli stesso un frammento di quel mosaico, e la sua persona si confonde con il caso a cui si era affidata ‘per gioco’. Non muovendosi più tra i tasselli di una scacchiera e di uno spazio finiti, e quindi prevedibili, il gioco investigativo smette di essere un «rifugio dal caos metafisico attorno a lui»:[34] nonostante «tutti i solitari che aveva giocato, malgrado le storie che si era inventato per andare avanti»,[35] il soggetto si ritrova perso in una partita fatta di mosse potenzialmente illimitate, in cui realtà e finzione non sono più separate l’una dall’altra.

Nel romanzo le due dimensioni si intersecano, sia nei contenuti che nelle forme, e la riflessione linguistica si confonde con quella metanarrativa: superati i confini del proprio significato, le parole diventano entità mobili dai contenuti molteplici, e la pronuncia di «eye», nell’espressione «Private eye», può portare Quinn a pensare alla «‘i’ di investigatore», all’«occhio dello scrittore», ma anche alla «‘I’ maiuscola del pronome personale io»;[36] quello stesso ‘io’ che assumerà anch’esso significati differenti. In una serie di «trucchi intellettuali» e «contorsionismi onomastici»[37] i personaggi finzionali e quelli reali si compenetrano e, come Don Quixote, anche Daniel Quinn ha iniziato a vivere solo quando ha assunto un’identità inventata: il gioco gli è però sfuggito dalle mani e nel momento in cui viene a mancare Stillman la sua vita perde ogni direzionalità. «La perdita dell’identità», purtroppo, «è un processo irreversibile».[38]

Nel perpetuo nomadismo dell’‘io’ ciò che permane è soltanto l’incessante riferimento alla scrittura, «la sua unica casa»,[39] unica voce costante nel coro di voci ventriloque che, alternandosi le une alle altre, compongono il romanzo.

Scrivendo, l’uomo comune realizza la propria esistenza ‘nel’ mondo: non è dunque solo il taccuino a «fare appello a lui, quasi che il suo unico destino fosse quello di contenere le parole scritte dalla penna di Quinn»,[40] ma è il destino stesso di Quinn ad esistere in quei fogli. «Il periodo di crescente oscurità» della sua vita si trova infatti a coincidere «con il ridursi delle pagine del taccuino rosso»,[41] e a poco a poco la storia di Quinn, il romanzo di Auster, il percorso nella città e il discorso che l’accompagna si esauriscono con esse; e allora, assieme alla scrittura, anche le tavole del fumetto si ‘disperdono’ sul finale, frantumando la propria struttura per seguire la dissolvenza del protagonista.

La pagina è il luogo in cui Auster ha realizzato le proprie «tattiche» giocando con Quinn, poiché l’unica partita possibile nella città postmoderna assume le forme del «racconto di spazi», che si compone di rifrazioni continue e segni linguistici dai significati molteplici, dai quali non può che nascere un ‘testo di vetro’. Una scrittura a sua volta molteplice è quindi l’unico modo per prendere parte a questo gioco di riappropriazione della città-testo.

Uscendo dallo spazio della pagina per incontrare quello della città, il ‘percorso interpretativo’ abbandona ora le forme e gli stili per attraversare la città, con Quinn che come un pedone segue le linee narrative della metropoli cercando di leggere il significato dell’itinerario compiuto.

3. Leggere la Città: Mappe Testuali per Geografie Mobili

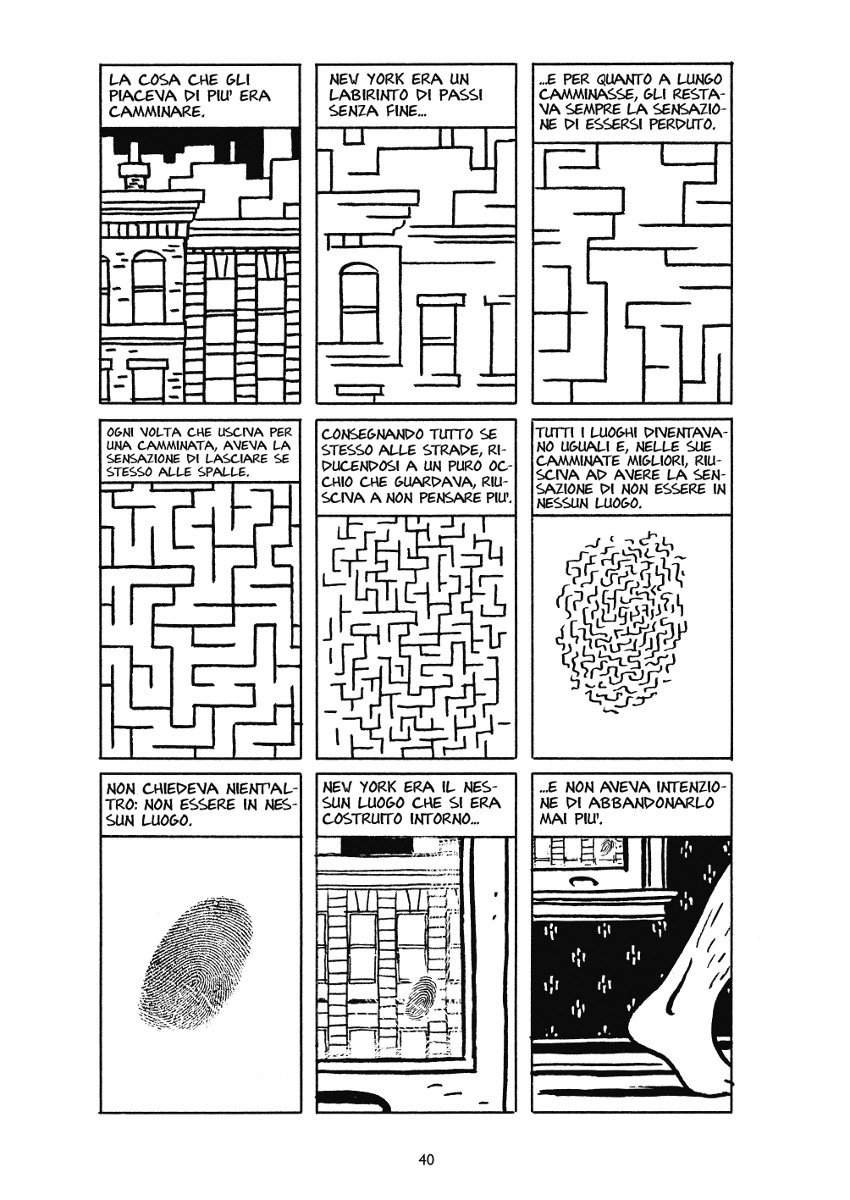

New York era un luogo inesauribile, un labirinto di passi senza fine: e per quanto la esplorasse, arrivando a conoscerne a fondo strade e quartieri, la città lo lasciava sempre con la sensazione di essersi perduto.

Perduto non solo nella città, ma anche dentro di sé. […] Nelle camminate più riuscite giungeva a non sentirsi in nessun luogo. E alla fine era solo questo che chiedeva alle cose: di non essere in nessun luogo.

New York era il nessun luogo che si era costruito attorno, ed era sicuro di non volerlo lasciare mai più.

Paul Auster[42]

Un percorso, come un romanzo, può essere seguito dall’alto, può abbracciare con sguardo apicale le vie descritte da una cartina e seguirne le linee sulla carta, allo stesso modo in cui un narratore può raccontare le vicende del protagonista osservandone gli spostamenti da una certa distanza, vedendo sempre un po’ più in là di quanto non possano fare i personaggi. Un percorso può anche, però, attraversare lo spazio e viverlo dall’interno, costruirsi durante il tragitto, esattamente come un narratore può accogliere gli avvenimenti con lo stesso stupore del protagonista, quasi che accadessero anche nella sua testa, per la prima volta, mentre il personaggio li sta vivendo.

A questo punto del percorso accade che anche la visione di un critico letterario che, come un narratore onnisciente, abbia già letto l’opera e interpretato la cartina degli itinerari narrativi, si unisca all’esperienza del pedone urbano, che percepisce invece gli spazi dall’interno, cercando contemporaneamente di ritrarli su carta. Proprio come Quinn con il suo taccuino.

Il camminare diviene, in questo modo, l’azione con cui si compone il romanzo: è un «gesto che gioca con le organizzazioni spaziali»,[43] ma anche un «mezzo ludico di riappropriazione del territorio» che rende la città «un gioco da utilizzare a proprio piacimento [...] e dove sperimentare comportamenti alternativi».[44] Per quanto i percorsi del pedone rincorrano le vie disegnate dalla planimetria urbana, «operando delle scelte nei significati del ‘linguaggio spaziale’»,[45] sono però in grado di riappropriarsi del reticolo stradale, proponendone delle rielaborazioni inedite. Quinn, proiezione postmoderna dell’«homo ludens» di cui parla Careri, come Abele fonda una «prima mappatura dello spazio» e inizia l’attribuzione di «valori simbolici ed estetici del territorio»,[46] forgiando così un’architettura altra, nomade, che nasce dalla lettura simbolica di uno spazio in movimento.

Nella città-testo postmoderna quell’architettura fatta di simboli ritorna nella ‘testualizzazione’ del paesaggio urbano: «i percorsi dei passanti seguono traiettorie o deviazioni assimilabili a ‘figure’ o ‘stili’», componendo una «retorica del camminare», e «l'arte di ‘elaborare’ frasi ha come equivalente un’arte di inventare percorsi».[47]

Avviene così che in Città di vetro la cornice immobile della descrizione si frantumi, per lasciare il posto ad una descrizione cinetica che insegue il protagonista tra le strade di Manhattan. Le parole riproducono la sensazione del movimento, svoltano, girano, deviano, proseguono, e «leggere il testo diventa come camminare lungo i marciapiedi»,[48] mentre la città di New York si tramuta in un racconto scritto dalle sue miriadi di passanti.

Nella geografia mobile che inizia a disegnarsi, il personaggio del romanzo, ma anche il lettore stesso, come suggerisce Bulson, devono prima «imparare a perdersi, per potersi al contempo ritrovare».[49] Il testo della metropoli in cui Quinn si sposta deve quindi diventare il «nessun luogo che si è costruito intorno»,[50] uno spazio la cui ‘geografia poetica’ possa essere ricomposta di giorno in giorno, passo dopo passo, perché priva di riferimenti, di luoghi appunto.

Prima di iniziare a tracciare «con zelo l’esatto itinerario delle digressioni di Stillman, annotando ogni strada da lui seguita, con tutte le curve e tutte le soste effettuate»,[51] Quinn ha perciò dovuto imparare ad abbandonarsi al movimento delle strade, a perdersi nella propria città come fosse dentro se stesso. Quello stesso effetto di spaesamento viene poi trasmesso anche al lettore, attraverso «un eccesso di indicazioni cartografiche»:[52] ancora una volta, dietro all’apparente limpidezza di una descrizione ricca di indicazioni, si nasconde l’inganno del linguaggio, e la sovrabbondanza di significanti cancella la trasparenza dei segni, rendendoli superfici opache dal significato incerto.

Smettere le vesti della propria identità coincide con il ritrovamento di sé nella proiezione mobile delle arterie metropolitane. Solo allora, abbandonata l’idea di una geografia già data, prende il via l’azione creativa dell’homo ludens che, attribuendo valori simbolici al paesaggio traversato, costruisce un’architettura itinerante nelle forme come nei contenuti: il protagonista tenta, così, di restituire un «significato che continuava a sfuggirgli»al mistero delle linee percorse seguendo un uomo che «non sembrava mai dirigersi in nessun luogo in particolare».[53]

Quinn comincia allora a giocare con i propri passi sulle strutture di una planimetria data, al modo in cui si è visto danzare Auster sui confini di un genere codificato; compone, un piede dopo l’altro, ritmi che si muovono nello spazio di Manhattan come le parole sulla pagina, mentre il suo percorso abbandona l’incedere autentico del camminare umano, per attraversare gli spazi con la velocità della parola scritta, e assumere così un valore apertamente allegorico.[54]

Il testo si è rivelato essere l’unica mappa coerente con la spazialità urbana postmoderna, di cui l’investigatore è un lettore attento. Quando Quinn proietta sulle pagine del taccuino gli spostamenti compiuti, realizza la costruzione di un «racconto spaziale», nella consapevolezza che i significati che gli attribuirà saranno delle scelte arbitrarie quanto necessarie, non meno valide perché assolutamente soggettive: affinché il suo tragitto non restasse un segno vuoto non gli rimaneva infatti altra scelta che assumere, come un atto di fede, che «ogni suo passo fosse effettivamente diretto verso una meta».[55]

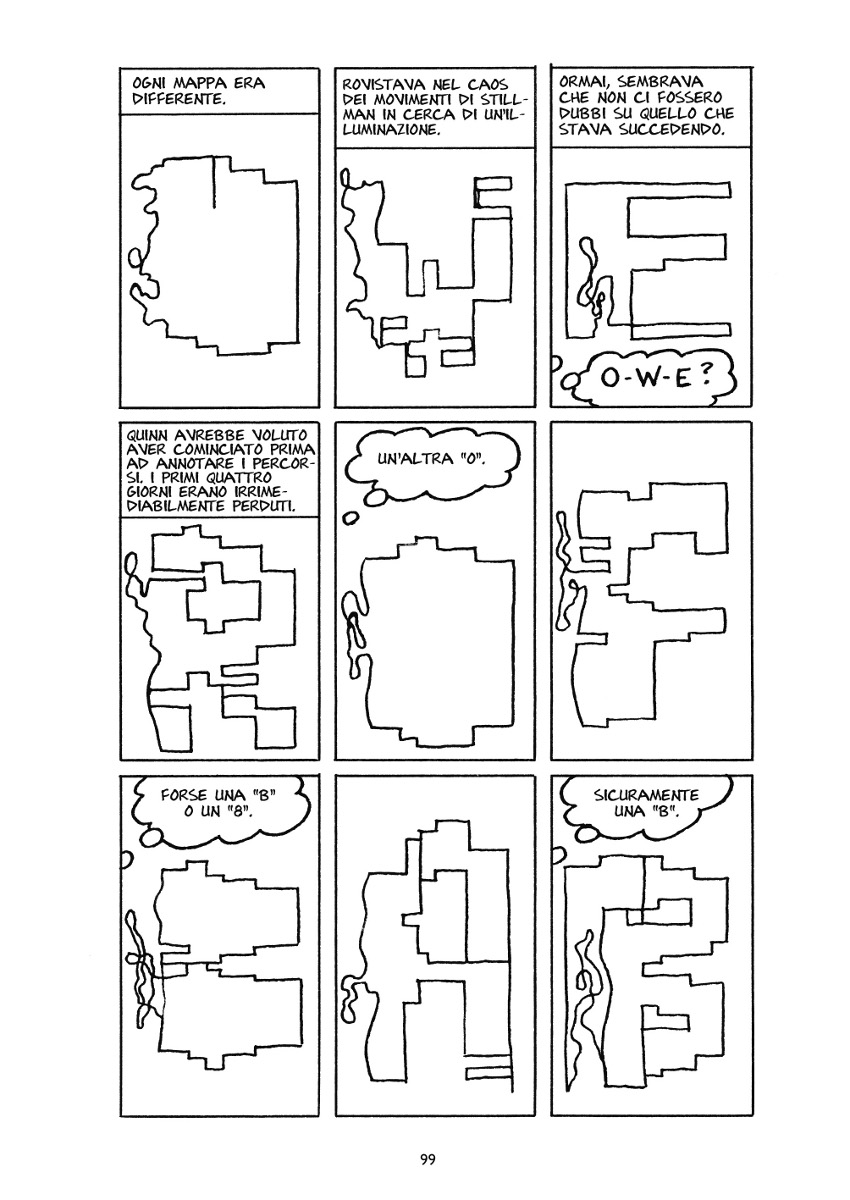

Le pagine del romanzo raggiungono in questo punto l’apice della figuratività, resa con maestria da Karasik e Mazzucchelli nel graphic novel, ma già suggerita dalle mappe inserite dallo stesso Auster nell’originale per consentire al lettore di leggere, con Quinn, le immagini dei percorsi. La prima trascrizione degli spostamenti assomiglia così alla mappa di uno stato del Midwest, o forse, «data la struttura a quadranti delle vie di New York, avrebbe potuto essere anche uno zero o la lettera ‘O’»;[56] quella seguente fa pensare ad un uccello con le ali spiegate, forse da preda, ma «un momento dopo questa interpretazione gli [sembra] fantastica»,[57] e l’uccello svanisce. Con la terza mappa tutto comincia però ad apparire più chiaro, e lo spazio della città inizia a manifestarsi, letteralmente, come testo:

Tralasciando gli sgorbi del percorso nel parco, Quinn era sicuro di trovarsi davanti alla lettera ‘E’. Ammettendo che il primo grafico avesse rappresentato in effetti la lettera ‘O’, era legittimo dedurre che le ali d’uccello del secondo formassero la lettera ‘W’.[58]

Setacciando i movimenti di Stillman alla ricerca di una coerenza, Quinn ha trovato finalmente il segno nello spazio e, copiate tutte le lettere in ordine, «dopo averci giocato per un quarto d'ora, ricombinandole, separandole, riformando la sequenza» iniziale, la risposta appare, nelle parole di Auster e agli occhi del detective, «ineluttabile: THE TOWER OF BABEL, la Torre di Babele».[59] Che si tratti di una casualità, che Quinn abbia visto quelle lettere solo perché «aveva voluto vederle»,[60] poco importa: il romanzo sulla città si è rivelato essere necessariamente un romanzo sulla lingua, e la tessitura letterale dello spazio rimanda a quella stessa riflessione sul linguaggio. Il testo parla del testo, perché la mappa, a sua volta, non disegna più una geografia, ma delle lettere. Camminare è un’azione che al contempo scrive e decodifica il testo spaziale; camminare significa comporre un racconto che, per quanto nel caso di Quinn non sia altro che «una casualità, un tiro giocato a se stesso»,[61] è comunque un ritratto possibile di una realtà metamorfica.

Il disegno finale che abbiamo degli itinerari compiuti da Stillman e Quinn non è altro che un’interpretazione momentanea e personale. La metropoli postmoderna, tuttavia, è «come un testo poetico o narrativo che è presentato allo stesso modo a tutti, ma che ognuno può leggere in maniera soggettiva»:[62] insieme al romanzo che parla di lei, è essa stessa un testo ambiguo e ingarbugliato, di cui i giochi di Auster con Daniel non sono che un esempio.

Per leggerla non resta allora che lasciarsi trasportare con Quinn, dentro e fuori di sé, in nessun luogo e senza nessuna meta, per confondersi infine con i muri della città, come un mattone o un segno d’interpunzione, in un inestricabile labirinto di strade.

4. Ripercorrendo il Testo: Disegnare la Città

Si chiedeva che forma avrebbe avuto la mappa di tutti i passi che aveva mosso nella sua vita, e quale parola avrebbe composto.

Paul Auster[63]

Il rapporto di costante scambio tra lo spazio di carta del romanzo e quello reale, delle strade di New York, rende Città di vetro un’opera ‘di confine’: supera infatti il confine posto tra narrazione e percezione dello spazio urbano, suggerendo una lettura bifronte del testo; riduce quello tra descrizione e attraversamento; ma gioca, anche, con il concetto stesso di confine, lasciando che il finale sia una lettura aperta ad altri possibili sviluppi, magari alla ricerca di Quinn tra le strade in cui si è perso. Forse già nella sua natura il romanzo racchiude allora l’idea di valicare i limiti posti tra i codici, accolta poi dall’abile china di Paul Karasik e David Mazzucchelli nella loro versione a fumetti.

Se già la lettura implica la creazione di immagini mentali, visive, di spazi in cui collocare le vicende narrate,[64] questo processo di figurazione assume un valore ulteriore in un romanzo come Città di vetro, costruito letteralmente attorno al ritratto di New York. Il graphic novel sorge allora da quello stesso processo mentale, riproponendo sulla pagina le proiezioni di quegli spazi immaginari, dando loro forma e concretezza. Nonostante ciò, e per quanto nel passaggio tra codici da sempre «il rapporto traduttivo privilegiato sia quello basato sulla figuratività»,[65] esistono spesso dei limiti posti dalle specificità dei linguaggi coinvolti e anche, come in questo caso, dall’opera che si vuole tradurre. «Città di vetro all’inizio sembra impossibile da adattare», afferma infatti Karasik, «perché riguarda in larghissima parte la natura del linguaggio».[66]

Tuttavia, «come ci insegna Lotman, è proprio la traduzione dell’intraducibile, l’importazione di un’alterità irriducibile, che crea le premesse per una esplosione del senso, per una sua ulteriore possibilità»:[67] ciò che il fumetto è riuscito a fare è stato cogliere questa possibilità, realizzando un’opera che si mantiene fedele al romanzo, e ne propone al contempo una revisione, nel senso di una nuova visione.[68] Partire da «un’opera sorprendentemente non visiva, una rete complessa di idee e parole»[69] è quindi ciò che, paradossalmente, permette al Karasik e Mazzucchelli di dare vita ad una grande opera a fumetti, e non ad una semplice rivisitazione. Pur ricomponendoli in una sintassi e in un vocabolario completamente altri, il graphic novel è capace di riprodurre il ritmo, ma soprattutto il «paesaggio affettivo»[70] plasmato da Auster, realizzando però un percorso di lettura indipendente, che si riappropria del romanzo urbano in una sua nuova rifrazione.

Le immagini che hanno accompagnato questo saggio, in alcuni casi hanno dato forma visiva alle parti narrative, altre volte hanno invece amplificato alcuni elementi, interpretato e simbolizzato nei disegni, immobilizzandole, parole che si potevano invece perdere nella catena continua del testo scritto. La ‘rilettura’ dei due disegnatori ricorda così i ritmi e le interruzioni, i salti e le citazioni dei pedoni che attraversano la città-testo, tralasciando alcuni punti per soffermarsi con più attenzione su altri luoghi.

Anche le tavole presentate sono una selezione rappresentativa e quindi, a loro volta, un’interpretazione dell’opera a fumetti: ci si è difatti focalizzati su poche immagini, adottate perché la loro potenza evocativa potesse aiutare il lettore a seguire l’itinerario di comprensione qui intrapreso. In particolare, parte dell’identità di questo saggio si potrebbe racchiudere nella sequenza di vignette in cui dalle facciate dei palazzi e dal reticolo delle strade newyorchesi, l’inquadratura si allarga a poco a poco, tratteggiando l’immagine di una città come un labirinto; un labirinto che si rivelerà essere, infine, nient’altro che un’impronta digitale su un vetro.

La città è un dedalo senza vie d’uscita, ma è anche la complessità dell’identità che si fonda e si confonde lungo quell’intreccio inestricabile. In una perfetta risonanza tra raffigurazione e testo, gli autori ci dicono che l’unica certezza è che «le cose non sono come sembrano»;[71] mentre il salto dal macro-spazio dei grattacieli allo zoom sull’impronta digitale, restituisce al lettore del fumetto quello stesso senso di spaesamento che si prova attraversando il gomitolo di strade del romanzo.

Quella sequenza dice al lettore molte cose, proprio all’inizio del percorso. Gli dice ‘questa è la cartina’, ossia la griglia a nove vignette, e ‘questi sono i segnali che devi cercare lungo la strada’, vale a dire i motivi e i simboli visuali ricorrenti, e poi gli dice anche: ‘mettiti comodo e goditi il viaggio’.[72]

Le immagini, con la potenza dei simboli, riecheggiano lo ‘spirito’ dell’opera originale; tuttavia, se Città di vetro non è un’opera visiva, è proprio sulla traduzione del ritmo e dell’architettura che si crea un gioco di risonanze tra una versione e l’altra. È qui che la lettura geocritica dell’opera di Auster, attraversata come una ‘mappa letteraria’ in grado di restituire una geografia poetica della metropoli, incontra il fumetto, trovando in esso lo specchio del proprio percorso: l’autore ha realizzato un ‘romanzo urbano’, nel senso letterale del termine, e la sua transcodificazione non si gioca sulla raffigurazione delle descrizioni urbane, ma sulla restituzione di uno stile la cui conformazione spazio-temporale ricordi il volto di New York.

Proprio questa sua strutturazione interna permette di trasporre l’opera di Auster all’interno della semantica di un genere la cui «grammatica è essenzialmente spaziale»:[73] il fumetto, che innesta la linearità della parola scritta nella spazialità del disegno. Anzi, nella lettura di Karasik e Mazzucchelli sembra addirittura che si superino le antiche divisioni tra arti del tempo e arti dello spazio, ritrovando, come suggeriva Jakobson, la «sintassi spaziale soggiacente al linguaggio»[74] del romanzo, per trasfigurarla nella costruzione delle singole tavole.

La griglia a nove vignette attorno a cui si compongono le pagine del graphic novel è allora la chiave della traduzione, è quello che Art Spiegelman definisce «l’Ur-linguaggio del fumetto».[75] Essa ripropone, a livello visivo, i ritmi della città in modo quasi pressante per tutto il romanzo; si trasforma addirittura in una gabbia dietro a cui Quinn cerca di ribellarsi attraverso la scrittura (si veda la figura 2); si sgretola poi, scomponendosi nei momenti critici della narrazione e ritrovandosi, infine, frantumata come l’identità del protagonista, persa tra le pagine del taccuino rosso. Confusa tra le vie della città.

Lo spazio della pagina, come un metronomo, detta il tempo della narrazione. Il montaggio fumettistico, fatto di rappresentazioni, ma soprattutto di salti da una cornice all’altra che coinvolgono in modo pressante l’immaginazione del lettore, costantemente chiamato a riempire quei vuoti con la propria immaginazione, riproduce la «polifonia e la simultaneità»[76] tipiche dell’esperienza urbana. Nasce così una «narrazione plurivettoriale»,[77] che può muoversi in tutte le direzioni, nel tempo come nello spazio. Proprio in questa apertura strutturale, il lettore del graphic novel può vagare negli infiniti percorsi a sua disposizione insieme a Quinn; può raggiungere, nella lettura delle immagini, quella capacità di perdersi e poi ritrovarsi che si richiedeva per l’attraversamento della città-testo.

Partendo da questo spaesamento nel testo, e «colpendo al cuore la struttura del fumetto, Karasik e Mazzucchelli crearono uno strano Doppelgänger del libro originale»: come dice Art Spiegelman, «è come se Quinn, affrontando i due Peter Stillman quasi uguali alla Grand Central Station, abbia scelto di seguirne uno disegnato con pennello e china piuttosto che uno scritto a macchina».[78]

Il ‘percorso interpretativo’ che ha avuto invece la possibilità di seguirli entrambi, si rende conto a questo punto di essere esso stesso un itinerario mobile, fatto di intersezioni e spunti più che di mete raggiunte; è forse anch’esso, a suo modo, una tattica personale che, in «questo intreccio di percorsi, lungi dal costituire una chiusura, ci prepara, io spero, a perderci tra la folla»[79] di coloro che, leggendo, ricreano costantemente nuovi racconti e disegnano nuovi volti di una metropoli sfuggente.

1 M. De Certeau, L’invenzione del quotidiano [1980], trad. it. M. Baccianini, Roma, Edizioni Lavoro, 2001, p. 144.

2 Ivi, p. 160.

3 Ibidem.

4 Ivi, p. 173.

5 B. Westphal, Geocritica. Reale finzione spazio [2007], trad. it. di L. Flabbi, Roma, Armando Editore, 2009.

6 M. Brosseau, The city in textual form: Manhattan Transfer's New York, «Cultural Geographies», II, gennaio 1995, p. 92.

7 S. Pultz Moslund, The presencing of Place in Literature, in R. T. Tally (a cura di), Geocritical explorations. Space, Place, and Mapping in Literary and Cultural Studies, Melbourne, Palgrave Macmillan, settembre 2011, p. 35.

8 Ibidem.

9 M. Bachtin, Estetica e romanzo [1975], trad. it. di C. Strada Janovič, Torino, Einaudi, 1997, p. 397.

10 Ibidem.

11 Ibidem.

12 F. Careri, Walkscapes: camminare come pratica estetica, Torino, Einaudi, 2006, p. 8.

13 M. Brosseau, The city in textual form, cit., p. 94.

14 P. Auster, Trilogia di New York [1985], trad. it. di M. Bocchiola, Torino, Einaudi, 1998 , p. 5.

15 M. De Certeau, L'invenzione del quotidiano, cit., p. 129.

16 F. Careri, Walkscapes, cit., p. 9.

17 M. De Certeau, L’invenzione del quotidiano, cit., p. 78.

18 Ivi, p. 70.

19 Ivi, p. 129.

20 P. Auster, Trilogia di New York, cit., p. 44.

21 M. De Certeau, L’invenzione del quotidiano, cit., p. 178.

22 Partendo dalle indagini condotte da C. Linde e W. Labov in Spatial Networks as a Site for the Study of language and Thought, De Certeau ne recupera il concetto di ‘narratore newyorchese’, inteso come autore di un racconto orale o popolare, allargando però poi le prospettive anche alle ‘rappresentazioni letterarie e scientifiche dello spazio’. Trova così due tipologie di racconto: quello ‘topologico’ in grado di riprodurre un movimento urbano, a cui si possono ascrivere i racconti newyorchesi, da un lato, e quello ‘topico’, riconosciuto nell’immobile staticità delle moderne carte, dall’altro. Ivi, pp. 178-192.

23 Per un approfondimento della produzione romanzesca legata alla città di New York e delle caratteristiche comuni che in essa si riscontra, nelle opere di autori come Jay McInerney, Paul Auster, Salman Rushdie e Jonathan Lethem, cfr. S. Albertazzi, In questo mondo. Ovvero quando i luoghi raccontano le storie, Roma, Meltemi, 2006.

24 M. De Certeau, L’invenzione del quotidiano, cit., p. 246.

25 S. Ballerio, Gioco, letteratura. Alcune riflessioni, «Enthymema», I, 2009, p. 13.

26 P. Auster, Trilogia di New York , cit., p. 9.

27 M. De Certeau, L’invenzione del quotidiano, cit., p. 62.

28 Ibidem.

29 Ivi, pp. 198-199.

30 P. Huhn, The Detective as Reader: Narrativity and Reading Concepts in Detective Fiction, «Modern Fiction Studies», XXXIII, 1987, p. 454.

31 P. Auster, Trilogia di New York, cit., p. 81.

32 Ivi, p. 83.

33 S. Söderlind, Humpty Dumpty in New York: Language and Regime Change in Paul Auster’s City of Glass, «Modern Fiction Studies», LVII, 1, primavera 2012, pp. 11-22.

34 N. Rowen, The Detective in Search of The Lost Tongue of Adam: Paul Auster’s City of glass, «Critique: Studies in Contemporary Fiction», XXXII, 4, 1991, p. 226.

35 P. Auster, Trilogia di New York, cit., p. 69.

36 Ivi, pp. 10-11.

37 Cfr. «Grazie a un semplice trucco intellettuale, a un elementare contorsionismo onomastico, si sentiva incomparabilmente più leggero» in P. Auster, Trilogia di New York, cit., p. 54.

38 S. Söderlind, Humpty Dumpty in New York, cit., p. 10.

39 Ibidem.

40 P. Auster, Trilogia di New York, cit., pp. 41-42.

41 Ivi, pp. 136-137.

42 Ivi, pp. 5-6.

43 M. De Certeau, L’invenzione del quotidiano, cit., p. 155.

44 F. Careri, Walkscapes, cit., p. 76.

45 M. De Certeau, L’invenzione del quotidiano, cit., p. 152.

46 F. Careri, Walkscapes, cit., p. 12.

47 M. De Certeau, L’invenzione del quotidiano, cit., p. 154.

48 M. Brosseau, The city in textual form, cit., p. 100.

49 E. Bulson, Novels, Maps, Modernity: the Spatial Imagination, 1850-2000, New York, Routledge, 2006, p. 18.

50 P. Auster, Trilogia di New York , cit., p. 6.

51 M. De Certeau, L’invenzione del quotidiano, cit., p. 67.

52 E. Bulson, Novels, Maps, Modernity, cit., p. 107.

53 P. Auster, Trilogia di New York , cit., p. 63.

54 Cfr. S. Söderlind, Humpty Dumpty in New York, cit., p. 6.

55 P. Auster, Trilogia di New York, cit., p. 66.

56 Ivi, p. 73.

57 Ivi, pp. 73-74.

58 Ivi, pp. 74-75.

59 Ivi, pp. 75-76.

60 Ivi, p. 77.

61 Ibidem.

62 G. Nuvolati, Lo sguardo vagabondo. Il flâneur e la città da Baudelaire ai postmoderni, Bologna, Il Mulino, 2006, p.59

63 P. Auster, Trilogia di New York, cit., p. 135.

64 Cfr. M.-L. Ryan, Narrative Cartography: Toward a Visual Narratology, in T. Kindt, H.-H. Müller (a cura di), What Is Narratology? Questions and Answers Regarding the Status of a Theory, Berlin, Walter de Gruyter, 2003, p. 335.

65 P. Basso, Fenomenologia della traduzione intersemiotica, in N. Dusi, S. Nergaard (a cura di), Sulla traduzione intersemiotica, «Versus. Quaderni di studi semiotici», 85-87, gennaio-dicembre 2000, pp. 205-206.

66 B. Kartalopoulos, L’officina delle idee. Paul Karasik dialoga con Bill Kartalopoulos, in P. Auster, P. Karasik, D. Mazzucchelli, Città di vetro [1994], Bologna, Coconino Press, 2011, p. 16.

67 P. Basso, Fenomenologia della traduzione intersemiotica, cit., p. 212.

68 Cfr. P. Karasik, Come fare l'adattamento a fumetti di un romanzo, in P. Auster, P. Karasik, D. Mazzucchelli, Città di vetro, cit., p. 5.

69 A. Spiegelman, Rappresentando un vitreo occhio privato, in P. Auster, P. Karasik, D. Mazzucchelli, Città di vetro, cit., p. 31.

70 P. Basso, Fenomenologia della traduzione intersemiotica, cit., p. 209.

71 B. Kartalopoulos, L’officina delle idee, cit., pp. 16-17.

72 Ivi, pp. 15-16.

73 J. Dittmer, Comic book visualities: a methodological manifesto on geography, montage and narration, «Transactions of the Institute of British Geographers», XXXV, 2, aprile 2010, p. 235.

74 P. Fabbri, Due parole sul trasporre, in N. Dusi, S. Nergaard (a cura di), Sulla traduzione intersemiotica, cit., p. 277.

75 A. Spiegelman, Rappresentando un vitreo occhio privato, in P. Auster, P. Karasik, D. Mazzucchelli, Città di vetro, cit., p. 33.

76 J. Dittmer, Comic book visualities, cit., p. 232.

77 Ivi, p. 230.

78 A. Spiegelman, Rappresentando un vitreo occhio privato, cit., p. 33.

79 M. De Certeau, L’invenzione del quotidiano, cit., p. 4.