Nel dibattito critico che si sviluppa attorno all’arte povera due questioni risultano centrali e strettamente connesse: il rapporto arte-vita e la relazione arte-teatro, con il ricorso sovente alla ‘metafora teatrale’ per tematizzare una processualità dell’opera e nuove modalità comportamentali che implicano un differente coinvolgimento dello spettatore al fatto plastico. Già nella prima formulazione dell’arte povera, Germano Celant faceva a vario modo riferimento alle esperienze del Teatro Laboratorio di Grotowski, al Nuovo Teatro di Mario Ricci, ai «gesti mutati dalla vita» del Living Theatre, per identificare l’«antifinzione» di un’arte basata sulla «realtà» e il «presente».[1]

Erodendo i miti della modernità e i meccanismi di omologazione della società di massa, le poetiche poveriste portano infatti al centro del discorso l’uomo, la vita, il vissuto, la dimensione biologica e fenomenologica dell’esistenza. «Pensare, fissare, percepire e presentare, sentire ed esaurire la sensazione in un’immagine, in un’azione, in un oggetto, arte e vita, un procedere per binari paralleli che aspira al suo punto all’infinito», scriveva ancora Germano Celant nel 1968.[2] Fare un’arte che «non è un’arte sulla vita, né un’arte sull’arte, ma certo riguarda la ‘condizione umana’»,[3] specificava di lì a poco Tommaso Trini, in un testo che sarebbe stato pubblicato anche nel catalogo della mostra When Attitudes Become Form – la mitica esposizione che con la coeva Op Losse Schroeven[4] sancì il riconoscimento delle ricerche processuali emerse al di qua e al di là dell’Atlantico nella seconda metà degli anni Sessanta. Il campo operativo dell’arte italiana è dunque scandito, a detta di Tommaso Trini, da un’arte che si definisce come «agire diretto» e che si spinge oltre l’oggetto e la mercificazione per porsi in un rapporto osmotico con «lo spettacolo, in unione col teatro».[5] Toccando appunto un tema centrale già presente nella riflessione di Celant, sin dalla derivazione dell’etichetta stessa di arte povera dal «teatro povero» di Grotowski,[6] Trini porta l’attenzione alla teatralità intesa come «irreversibile intensificazione» da parte dell’artista «del suo operare e essere nel mondo».[7] Quella teatralità che parallelamente Filiberto Menna definisce centrale nel passaggio dall’oggetto allo «spazio vitale» e che trasforma la scultura «in una sorta di attrezzo per la scena della nostra esistenza quotidiana».[8]

Tra il 1966 e il 1969, nella curvatura temporale scandita da mostre personali e collettive come Arte abitabile, Lo spazio dell’immagine, Arte Povera – IM Spazio, Con temp l’azione, Teatro delle mostre, Arte povera più azioni povere, When Attitudes Become Form, Al di là della pittura, nell’arte italiana si assiste al passaggio dall’oggetto all’ambiente all’azione, e si definisce un territorio ibrido che permette di cogliere la specifica dimensione processuale delle ricerche poveriste in cui l’apertura verso l’evento diventa il diramato punto di arrivo di un percorso non circoscrivibile in una univoca accezione linguistica, sintomo di una «totalità»[9] che potremmo definire come ‘politica dell’esistente’.

Il passaggio verso l’azione fa emergere una specificità delle ricerche processuali italiane. Come infatti ha messo in luce Claudio Zambianchi,[10] all’insistenza del «libero agire» dell’arte povera, nella convergenza tra rappresentato e vissuto, non si riscontra tuttavia una netta predominanza di manifestazioni performative ‘canonicamente’ intese. Una peculiarità delle attitudini poveriste è infatti l’individuazione di una performatività e di una teatralità espanse che si estendono all’opera stessa, nell’instabilità e nel divenire del lavoro, così come nella particolare relazione che si istituisce tra intervento artistico e corpo in una dimensione ‘disincarnata’.

Questo testo si propone di portare nello specifico l’attenzione alla teatralità e alla processualità della scultura, enucleando i temi della misura e dell’autobiografia quali paradigmi della peculiare fenomenologia dell’esistente delle ricerche poveriste, in risonanza con questioni molteplici riguardanti il tema dell’‘identità’ e la risignificazione del gesto.

Nell’ambito delle riflessioni connesse a misura e ad autobiografia si dipanano modalità ed esperienze in cui la vita e il vissuto si manifestano come punto di partenza per una nuova possibilità di forma, dove il corpo diventa misura e canone di relazione con lo spazio; dove l’opera si fa prolungamento del corpo, registrazione di un’esperienza o provocazione di un comportamento; dove l’autobiografia può essere declinata come registrazione di una traccia, di una scrittura o diventare il luogo di evocazione in assenza della presenza dell’uomo e dunque ritratto che attiva dialetticamente gli opposti di visibilità e invisibilità.

Portando l’attenzione a casi specifici, si dipanerà una narrazione costruita come una costellazione di riflessioni. L’immagine della costellazione sembra infatti pertinente per definire un territorio di esperienze individuali ma relazionate tra di loro, indirizzate a rimodulare i confini dell’esperienza artistica, anche in considerazione del clima di forte contaminazione linguistica del momento e nella tensione verso un dialogo transatlantico che mette in luce suggestioni provenienti dalle esperienze dell’happening e dell’environment d’oltreoceano, scompaginando tuttavia letture unidirezionate e facendo emergere genealogie e approdi calati in una specifica temperie culturale e politica.

Come evidenziato anche solo da queste considerazioni preliminari, si farà riferimento a una poetica processuale poverista i cui confini sono più sfumati rispetto a quelli delimitati dall’etichetta di arte povera, per come questa definizione si è tramandata a partire dalla sua tempestiva storicizzazione avvenuta negli anni Ottanta del XX secolo. Si può infatti tentare di smuovere il canone della grande narrazione per creare territori più sfrangiati, dove relazioni, tangenze ed esperienze condivise emergono oltre le rigide classificazioni imposte dalle etichette e dai regimi discorsivi. In relazione a questa considerazione gli artisti su cui questo testo porta l’attenzione sono Luciano Fabro, Paolo Icaro, Gilberto Zorio, Piero Gilardi, Mario e Marisa Merz, Eliseo Mattiacci e Giuseppe Penone, per quanto le questioni legate a misura del corpo, autobiografia, in relazione alla performatività dell’opera, siano altrettanto centrali e cruciali nella ricerca di artisti come Giovanni Anselmo, Alighiero Boetti, Pier Paolo Calzolari, Jannis Kounellis, Giulio Paolini ed Emilio Prini su cui in altra sede si è portato l’attenzione con un taglio più estensivo e di ricognizione.[11]

1. Dall’oggetto all’ambiente. Misura come esperienza di spazio, arte abitabile, habitat

In relazione al tema arte-vita e alla teatralità dell’opera, uno dei termini che ricorre nel discorso degli artisti e della critica italiani a partire dalla seconda metà degli anni Sessanta è ‘esperienza’, sintomo della nuova relazione che si istituisce tra l’opera, il vissuto e l’ambiente. In conversazione con Carla Lonzi nel 1966, Luciano Fabro distanzia la propria ricerca plastica dalle teorie gestaltiche e dal formalismo astratto insistendo sulla dimensione dell’esperienza che porta la scultura oltre i problemi di forma, verso il vissuto. «L’esperienza è proprio questo prendere possesso», annuncia Fabro che poi spiega a Lonzi: «Io l’esperienza non la faccio col quadro, lo specchio, la struttura; io la faccio vivendo, guardando le cose, prendendo possesso. Quando vivi ti interessa tutto. Ti parlavo di entrare in atteggiamento attenzionale». E ancora confida: «A un certo punto l’oggetto non riesce più ad accogliere tutta la nostra esperienza arricchita, ci carichiamo a un punto che l’oggetto non basta più. Allora andiamo in giro e aumentiamo la nostra esperienza con situazioni analoghe».[12]

A distanza di anni, in conversazione con Celant, Fabro si sofferma con uno sguardo retrospettivo sulla dimensione esperienziale delle sue opere degli esordi, in cui la misura del corpo diventa canone costruttivo e punto di contatto tra il sé e il mondo, e dove l’esperienza nasce come possibilità per «dare valore allo spazio»,[13] a livello fisico e mentale. «Quando vedo questi lavori, ritrovo una strana parola che usavo allora, ‘esperienza’. All’epoca avevo scoperto questo termine perché volevo precisare un’accezione che mi era molto piaciuta e di cui avevo letto, credo, in Dewey, secondo la quale una sensazione ha valore quando crea un’esperienza».[14]

Il termine ‘esperienza’ trova in effetti risonanza nel pensiero di John Dewey grazie alla grande fortuna che ebbe in Italia Art as Experience (L’Arte come esperienza), uscito in traduzione nel 1951.[15] «L’esperienza è continuamente in atto, in quanto l’interazione dell’essere vivente con le condizioni umane è implicita nel processo stesso della vita»,[16] scrive Dewey.

Da Raccordo anulare (1963-1964) a In-Cubo (1966) Fabro allarga le braccia e prende consapevolezza dello spazio, attraverso un gesto minimo, elementare, che allo stesso modo sottende a un canone costruttivo classico e crea un punto di contatto tra la Storia e la propria storia personale, tra la Misura e la propria misura corporea. In-Cubo è un cubo di tela a cinque facce, aperto nel lato che si appoggia al pavimento, realizzato in relazione alle misure del corpo dell’artista e in una seconda versione in relazione alle misure corporee di Carla Lonzi: l’altezza corrisponde all’altezza del corpo, la larghezza all’ampiezza delle braccia aperte. Il fruitore può sollevare la struttura e penetrare all’interno. L’opera diventa così «campo sensibile»[17] che traghetta il corpo dello spettatore e della spettatrice da un’astratta condizione contemplativa verso un’esperienza dinamicamente coinvolta, ovvero in una partecipazione psico-fisica all’evento estetico.

Se il termine di riferimento come superamento è per Fabro la ricerca gestaltica, nella coeva proposizione plastica delle Forme di spazio, Icaro definisce il proprio orizzonte dialettico nel riduzionismo plastico d’oltreoceano, disarticolando, attraverso la sua azione, l’analiticità della sintassi minimalista e, di fatto, dando senso a una teatralità della scultura differente rispetto a quella minimalista.[18] Come l’In-Cubo di Fabro anche le Forme di spazio (1967) di Icaro sono strutture antropometriche e nascono da quella che l’artista definisce una «pratica corporale»[19] intesa come azione spontanea di misurazione. Tale pratica non ha dunque a che fare con la ricerca di un rapporto teorico con lo spazio ma semmai può indurre a portare l’attenzione sulla possibile relazione con la scrittura scenica. Sollecitato a situare il proprio territorio di relazione con il teatro, Icaro oggi ricorda:

Ho conosciuto, apprezzato e condiviso momenti conviviali con Mario Ricci. Soprattutto il suo fare la scena di fronte agli spettatori costruendo lo spazio dell’azione con tubi e aste, come sostanza in sé dell’azione teatrale... senza inizio, senza distanza né differenza tra “la recita della vita e la vita della recita...”. La fluidità desiderata e praticata in quei giorni è anche di sfrontata e audace rapina linguistica, che ha fatto passare l’azione in pubblico a gesto visto e vissuto come una nuova, rinnovatrice e “normale” sincera teatralità.[20]

Presentate nei diversi esemplari in varie mostre in Italia e all’estero nel corso del 1967, le Forme di spazio, definite da Mario Ceroli Gabbie, sono nate a New York, dove Icaro si era stabilito tra l’aprile del 1966 e la primavera del 1968, dopo gli anni della formazione a Torino e dopo il soggiorno a Roma, luogo cruciale per una prima riflessione sull’environment in relazione alla progettualità di artisti come Pino Pascali, Mario Ceroli, Cesare Tacchi ed Eliseo Mattiacci, tra gli altri. Nelle Forme di spazio di Icaro l’altezza corrisponde all’altezza massima del corpo dell’artista raggiunta con le braccia alzate oltre la testa; le barre sono distanziate l’una dall’altra di circa 30 cm, la misura delle sue anche, in modo da creare strutture permeabili, dove i corpi, dell’artista, dei fruitori e delle fruitrici, possono entrare e uscire con facilità.

«Siamo in uno spazio chiuso o entriamo in uno spazio aperto? Siamo liberi fuori o dentro? Qual è il nostro posto?»,[21] si domanda Celant in occasione della mostra Arte Povera Im Spazio, dove la Gabbia gialla (1967) viene presentata nella sezione dell’Im Spazio, assieme alle ricerche environmentali degli artisti romani.

Certamente queste domande si fanno ancora più conturbanti se si pensa alla Gabbia Pliniominio (1967), esposta nella personale che Icaro tiene alla Galleria La Tartaruga nel giugno 1967. La Gabbia Pliniominio è una struttura realizzata in relazione alle dimensioni dell’ambiente della galleria interamente occupato da una forma di spazio color minio, da cui scaturisce il titolo ludico-affettivo che associa il colore del materiale (minio) al nome del gallerista (Plinio) e il cui suono sembra ricordare una cantilena per bambini. Riportando alla mente la mela magrittiana che satura la stanza creando uno spaesamento psichico nell’osservatore, con la Gabbia Pliniominio lo spaesamento si fa psico-fisico in quanto il fruitore, una volta entrato nella galleria non può sottrarsi dallo sconfinamento nello spazio della scultura che coincide con quello reale della galleria. L’opera invita ad essere vissuta, esperita, con gesti e comportamenti del corpo. A tal proposito Icaro ricorda:

Il commento critico più bello che mi fecero in quell’occasione, non a parole, ma a gesti fu il comportamento di Pino Pascali che, come arrivò, imitò uno scimmione, perché aveva letto quella forma di spazio veramente come una gabbia; quindi, la abitò in quel modo, appendendosi alle sbarre e imitando i gesti dello scimmione.[22]

A differenza della misura e del misurare di Mel Bochner, nella cui opera si crea una tautologica identità tra ordine di misura e spazio reale, per Icaro e Fabro la misura non è un dato omologato, oggettivo: la pratica del misurare serve per esplorare una diversa percezione dello spazio reale e si connette all’idea di costruire un proprio spazio di vita.

Mentre nel 1966 Fabro, in conversazione con Carla Lonzi, insisteva sulla dimensione esperienziale della sua scultura, artisti come Michelangelo Pistoletto, Piero Gilardi e Gianni Piacentino situano la loro prospettiva scultorea oltre l’oggetto, nell’esplorazione di uno «spazio abitabile», che diventa altresì il titolo di una mostra tenutasi alla Galleria Sperone di Torino nel giugno 1966. L’obiettivo dell’esposizione è quello di sperimentare un nuovo rapporto «necessario» fra l’arte e lo spazio della vita, che implica «un consumo fisico dell’arte»,[23] in cui l’arte supera la dimensione oggettuale per entrare «concretamente nell’ambiente», quale spazio della vita.[24] Associato a creazioni come gli Oggetti in meno (1965-1966), lo spazio abitabile è per Pistoletto uno spazio sociale di interrelazione, connesso all’idea di comunità.[25] Gli Oggetti in meno vivono nel confine tra artistico e non artistico, e riattivano, in questo interstizio, il senso del rapporto arte-vita. L’opera d’arte può appartenere a chiunque entri in contatto con essa,[26] incrinando allo stesso modo i confini tra oggetto da contemplare e da agire, con la sua intrinseca teatralità. La relazione al corpo, alla sua modalità comportamentale in potenza, è evidente anche nei titoli: Struttura per parlare in piedi (1965-1966), Quadro da pranzo (1965), Casa a misura d’uomo (1965-1966). Attestando una militanza che prescinde dall’ideologia, Pistoletto conferisce un’ulteriore attivazione di senso all’‘esperienza’ come energia che trasforma la subalternità dell’individuo e lo sottrae alla massificazione e ai meccanismi di produzione capitalistica. Queste urgenze sono altresì al centro di riflessione del teatro di ricerca e di tutte quelle esperienze di scrittura scenica che superando la supremazia del testo ripensano a nuove metodologie di lavoro attraverso una visione esperienziale e di condivisione come riappropriazione di una dimensione politica del teatro.[27]

Nella ricerca visiva l’idea di spazio abitabile rinvia altresì alla dimensione dell’habitat: oltre all’In-Cubo di Fabro, si può fare riferimento agli Igloo di Mario Merz e alla Tenda (1967) di Gilberto Zorio – interventi che possono inserirsi nella genealogia tracciata da Carla Accardi con la realizzazione della sua Tenda abitabile in sicofoil nel 1965-1966.[28] Nello specifico nella Tenda di Zorio, come pure nel suo Letto (1966) e nelle Stelle, realizzate a partire dagli anni Settanta, torna centrale la misura del corpo e la traccia che esso lascia rivelando l’invisibile. Come racconta l’artista:

La memoria della statura corporale è presente nella Tenda che presenta un fatto chimico, ma fa anche scoprire, all’altezza degli occhi, un lago salato che si staglia nel paesaggio del blu. Gli stessi tubi Dalmine presentano una dimensione umana, sono misure in rapporto modulare, come il mio corpo si raddoppia e crea una misura, così fanno i tubi […]. Sono riuscito con la Tenda a portare il mare a livello dell’occhio. Il lavoro nasce da una mia esperienza in un camping al mare. Dopo una tempesta, arrivato il sole, l’acqua si è rappresa sino a trasformarsi in sale, così la natura era riuscita a trasportare il mare molto in alto, in collina, la scultura con acqua salata riproduce lo stesso fenomeno.[29]

La misura come autobiografia, è strettamente connessa nella ricerca di Zorio alla memoria e ai ricordi dell’infanzia che possono riaffiorare nell’opera in relazione a un gesto, a un’azione, a un suono, a un odore. Un universo potenziale che si situa in quel crinale in cui visibilità e invisibilità si incontrano, senza soluzione di continuità. L’opera diventa pertanto una presenza instabile, mutevole, che rivela l’invisibile, vaporizzando altresì i confini tra autore e spettatore. Se l’artista diventa spettatore privilegiato di un risultato non prevedibile a priori – «Penso che la grande capacità dell’arte povera, del lavoro della nostra generazione, sia stata quella di attivare le sensibilità, di rivelare l’invisibile. Io posso dire di pormi nei confronti del mio lavoro come spettatore privilegiato» –,[30] allo stesso modo gli spettatori e le spettatrici diventano soggetto attivo dell’accadimento del lavoro e dunque non possono vivere ed esplicare la loro modalità di essere in uno spazio neutrale, di contemplazione. Con una carica vitalistica e politica, Zorio indaga i processi trasformativi della materia e propaga un’energia propulsiva e radicale di cambiamento. Un’energia che non è mai «un’azione astratta» ma che si riferisce sempre a una «dimensione umana, antropologica».[31]

2. Abiti, indumenti, vestiti

Habitat e habitus hanno la stessa radice etimologica. Habito, come verbo, significa abitare un certo luogo e habitus come sostantivo significa aspetto esteriore, forma del corpo, abbigliamento. Nel pensiero e nella pratica socio-antropologica, il significato si estende ad abitudini, come sistema di attitudini sociali che si formano dalle nostre interazioni con l’ambiente che ci circonda, mediante le quali abitiamo il mondo.[32] Si innesca pertanto uno stretto legame tra luoghi, corpi, costumi e comportamenti, la cui intersezione dà vita all’identità stessa. Tale relazione si fa naturale ed evidente nella produzione degli artisti dell’arte povera dove la misura del corpo crea un collegamento tra habitat e habitus, conferendo, anche in questo caso, una particolare accezione alla dimensione performativa della scultura e alla relazione opera, corpo, comportamento.

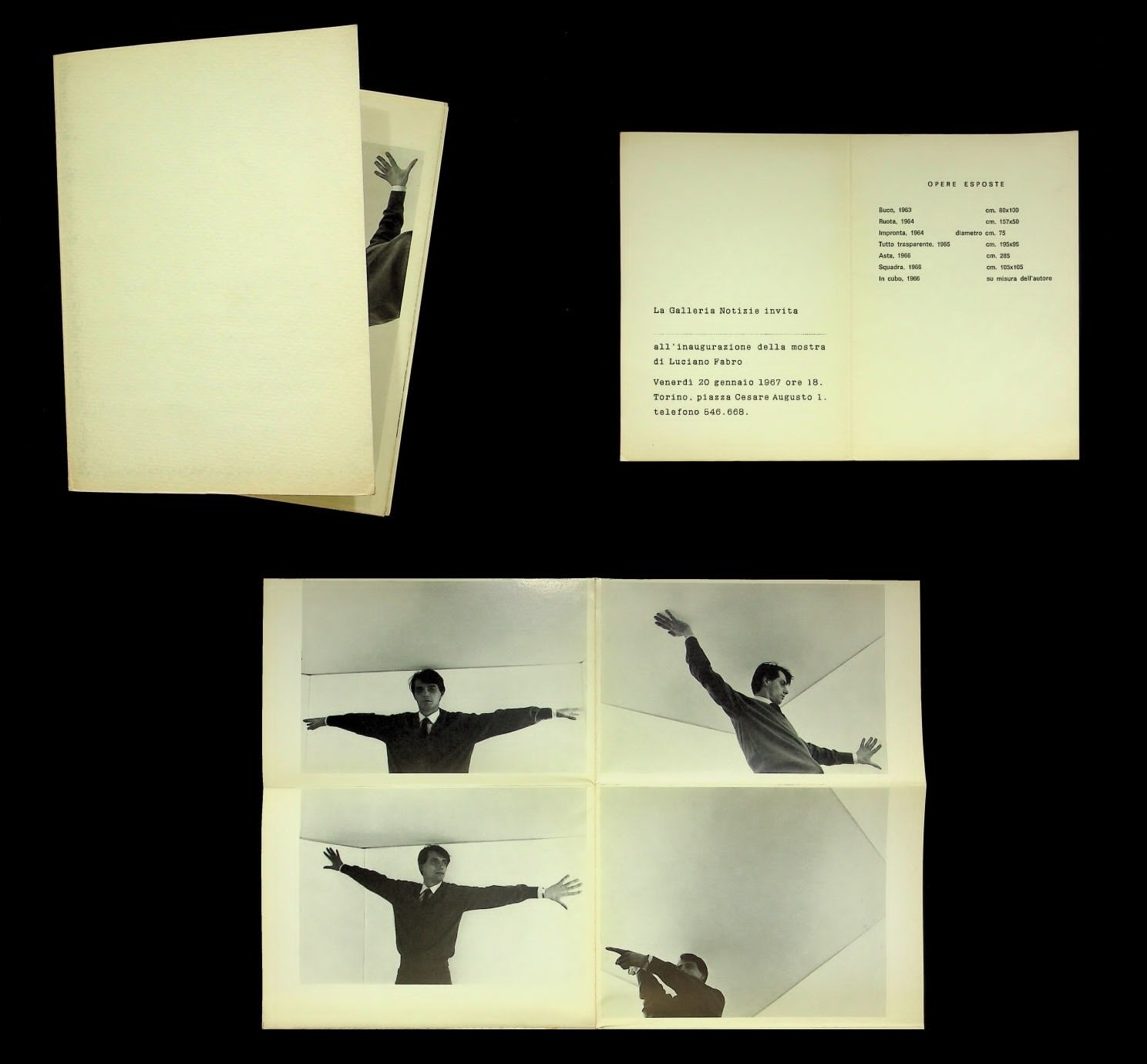

Nel gennaio 1967, Fabro espone gli Indumenti (1966) nella mostra personale alla Galleria Notizie di Torino dove per la prima volta presenta anche In-Cubo. Alcuni anni più tardi, gli Indumenti saranno realizzati in una dimensione performativa, davanti al pubblico, nell’ambito di Aktionsraum A1 a Monaco.[33] Tra i primi Indumenti concepiti «su misura, addosso, sulla pelle»,[34] si annoverano quelli realizzati per Carla Lonzi,[35] frutto di una relazione intima, orizzontale e complice con la critica, che approderà, da parte di Lonzi, alla pubblicazione di Autoritratto.[36] Il momento privato della relazione tra Fabro e Lonzi è ripreso da Marinella Pirelli in un film girato nello studio dell’artista-film-maker (Indumenti, 1966-67, 16mm, col., 2’15’’). Ne deriva un materiale che, come scrive Simona Pezzano ha una «duplice funzione di documentazione e di processo generativo»,[37] e che si inserisce in una progettualità artistica tesa a mettere in discussione le separazioni tra i linguaggi di pittura, scultura e cinema.[38]

Nell’ottica di portare «l’atto creativo nel vissuto delle persone, nella loro vita quotidiana»,[39] anche artisti come Pistoletto e Gilardi danno seguito alla riflessione avviata con la mostra Arte abitabile orientando la loro attenzione sugli indumenti così come gli attori del Living Theatre in Mysteries and Smaller Pieces[40] si mettevano in scena con gli abiti di tutti i giorni in un nuovo teatro «di presenza».[41]

Nel momento in cui Piero Gilardi sta elaborando la sua etichetta di «arte microemotiva», tesa ad esaltare la nuova dimensione di partecipazione psico-fisica all’evento estetico e la soggettività creativa sottraendola agli strumenti di potere istituzionali e mercantili, organizza al Piper Club di Torino, la Beat Fashion Parade, sfilata di moda che ha luogo la sera del 13 maggio 1967, con modelli di suoi abiti (gli Abiti natura), di Alighiero Boetti, Colombotto Rosso e Anne Marie Sauzeau Boetti.

I vestiti sono altresì al centro della riflessione di Pistoletto nel gruppo di lavori esposti ad Arte Povera più azioni povere ad Amalfi, in cui utilizza cumuli di vestiti colorati dismessi posti in relazione con uno o più oggetti: si tratta di opere fondate su una dialettica di forte impatto generata dal contrasto tra ordine e disordine, tra passato e presente, che si ‘sublimizza’ nella Venere degli stracci (1967, non esposta ad Amalfi), dove la classicità della forma plastica rappresentata da una copia della statua greca della Venere Callipigia (riprodotta, nella prima versione dell’opera in cemento ricoperto di mica), si contrappone alla contingenza del cumulo variopinto degli indumenti, e la memoria del passato si riflette in un esserci ‘qui e ora’. I vestiti assumono per Gilardi e Pistoletto un valore ideologico, sia come critica alla società consumistica sia dischiudendo una possibile riflessione sulla libertà dell’individuo, e superano in un certo qual modo quella che Pierre Bordieu definisce come «sterile coppia epistemologica» oggettivo/soggettivo.[42] In uno scritto pubblicato sulla rivista beat Pianeta Fresco nel dicembre 1967, Gilardi fa riferimento a una discussione intercorsa in casa Kornblee a New York, alla quale aveva preso parte anche Pistoletto: il dialogo s’incentrava sulla funzione ed evoluzione degli abiti, sui «presupposti mentali» che caratterizzavano la «nuova idea di abito», connessa ad una nuova idea di «tempo mentale». Gilardi concludeva la propria riflessione osservando:

Mi pare che non si tratti più di dare una immagine al vestito ma di dare un vestito alla immaginazione individuale… delineandolo come supporto neutro in aderenza ai sistemi di produzione industriale, e predisponendolo ad una aperta caratterizzazione derivante dal posteriore uso individuale.[43]

Anche nella ricerca di Icaro si individua un’azione incentrata sui vestiti. Si tratta del Progetto memoria – Ricupero vestiti (1969), connesso al concetto di misura-distanza, ulteriore sviluppo – nella ricerca dell’artista – della misura in relazione ai temi dell’autobiografia e della memoria. Il ritrovamento di alcuni vestiti dismessi del passato induce Icaro a indossarli facendosi fotografare dalla moglie Nancy Nina. Con quest’azione l’artista ricongiunge la propria immagine al presente con quella di un tempo remoto, declinando il concetto di misura-distanza come traiettoria di collegamento tra due momenti di esistenza, in un’investigazione della propria identità soggettiva.

Nell’opera di Marisa Merz Scarpette (1968) si crea invece una convergenza tra misura del corpo, abito, lavoro manuale e processualità, che annulla le separazioni tra spazio e tempo dell’opera e spazio e tempo della vita. Nella ricerca dell’artista il tempo entra infatti nel lavoro attraverso l’azione reiterata del gesto: il taglio, l’intreccio, la sedimentazione. In dialogo con Anne Marie Sauzeau Marisa Merz rivela:

Quando Bea era piccola stavo in casa con lei. Allora facevo i fogli di alluminio. Tagliavo e cucivo queste cose. C’era un ritmo in tutto questo, e il tempo, tanto tempo. Dunque c’era Beatrice, piccola. Mi chiedeva delle cose, mi alzavo le facevo. Tutto sullo stesso piano. Bea e le cose che cucivo, avevo la stessa disponibilità per tutto.[44]

La pratica artistica è per Marisa Merz un’estensione biologica del sé, del suo essere insieme artista, mamma, moglie, e dunque di una soggettività differente, per quanto ella non abbia mai aderito al femminismo. In questa dimensione il lavoro sfugge la stessa definizione di opera per diventare una situazione, una dimensione precaria, transitoria, in divenire. La scultura si sottrae a uno statuto codificato di presenza compiuta e immutabile, per direzionarsi verso una condizione più ibrida ed esibita di lavoro e verso un operare nell’accezione definita da Hannah Arendt come condizione dell’«essere-nel-mondo». Alcune fotografie di Claudio Abate ritraggono le Scarpette sulla riva del mare, dove si accentua il loro essere fragili che prendono parte al «teatro del mondo» ,[45] quasi sul punto di essere risucchiate, come una parentesi transitoria di vita, eppure come avvolte in una dimensione atemporale, sempre un po’ laterali rispetto all’arte e al sistema, quasi fossero «sculture involontarie».[46]

3. Processi e azioni di scultura a misura di corpo, all’incrocio dei media

Una considerazione sul rapporto opera-corpo può condurre a riflettere su differenti esperienze di ‘orizzontalizzazione’ della scultura. Un focus orientato in questa direzione permetterà altresì di sostare sui contesti operativi di Roma e Torino, evidenziando come la processualità e la teatralità della scultura possano essere messe in relazione al dialogo tra i linguaggi, alla sperimentazione e all’ibridazione dei media.

Un primo esempio può essere individuato in due azioni-scultura di Eliseo Mattiacci, collegate al contesto operativo romano, Tubo (1967) e Cilindri praticabili (1968). Questi interventi annunciano una propensione performativa nel lavoro dell’artista che si farà, nel corso degli anni Settanta, anche performance propriamente intesa. Tubo è una delle sculture ambientali più iconiche della stagione espositiva del 1967. Il materiale utilizzato è un lungo tubo metallico flessibile colorato di giallo Agip che viene trasportato dallo studio romano dell’artista, in via Laurina, alla sede della Galleria La Tartaruga, in Piazza del Popolo, dove viene per la prima volta esposto, con un’azione collettiva che coinvolge lo spazio urbano. In presa diretta Mario Diacono aveva evidenziato la relazione di quest’azione con gli happening e gli environment d’oltreoceano, parlando dell’«incessante aggiornamento sul linguaggio internazionale e particolarmente americano attuato a Roma»,[47] per quanto l’operatività di Mattiacci contamini radici avanguardiste diverse incrinando letture unidirezionate. In alcuni appunti inediti, l’artista stesso si sofferma sulla natura processuale del Tubo, precisando, per l’appunto, l’attrazione e la distanza di quest’azione con la dimensione degli happening d’oltreoceano:

Questa mostra non vuole essere un happening. Anche se per la sua libertà può sembrare vicina, certo è più vicina a un happening che a una scultura bloccata. Era un’idea che usciva fuori dagli schemi della scultura precedente, coinvolgendo sia lo spazio sia lo spettatore, per la sua disponibilità in sé, per la scelta di questo materiale proprio per la libertà che consentiva di adattarsi in qualsiasi luogo e spazio. Per me era un problema di spazio e di azione. Difatti la mostra iniziava diciamo nel mio studio dove un gruppo di persone portava un lunghissimo tubo giallo fino alla galleria di Piazza del Popolo, dove andava a riempire tutto l’ambiente, salendo per le scale, penetrando in tutte le stanze […]. Il voler uscire dagli spazi della Galleria alla vecchia maniera è un fatto di esistenza di libertà che libera e che implica una scelta ideologica.[48]

Nel clima incandescente che si dipana dal 2 al 4 marzo 1967 (data di inaugurazione della mostra di Mattiacci alla Tartaruga), la pratica performativa, anche collegata alla ricezione dell’happening d’oltreoceano, attinge a Roma una forte riattivazione di senso attraverso la fuoriuscita e lo sconfinamento dell’intervento artistico dal teatro e dalla galleria alla strada, in un clima di forte contaminazione, tra arte, teatro e poesia. Il 2 marzo 1967, in occasione della presentazione del secondo numero della rivista Grammatica, Nanni Balestrini e Achille Perilli organizzano Non stop teatro ore 12 tenutosi alla Libreria Feltrinelli – una giornata di eventi che si susseguono dalle ore 9.00 alle ore 21.00, comprendenti happening all’interno e all’esterno della libreria, proiezioni di film, azioni musicali, interventi di poesia visiva, con la presenza di artisti come Gastone Novelli, Toti Scialoja, Pino Pascali e poeti della neoavanguardia. Due giorni dopo Mattiacci, con il Tubo, convoglia la propensione performativa e l’energia della strada alla scultura, sancendo di fatto lo sconfinamento dell’oggetto plastico in una pratica operativa nello spazio urbano, attraverso un coinvolgimento collettivo e orizzontale che si rivela come un cruciale punto di riferimento per una nuova modalità partecipativa al fatto plastico. Ciò avverrà di lì a qualche mese anche nella ricerca di Michelangelo Pistoletto con La palla che rotola per le strade di Torino, nell’ambito della mostra Con temp l’azione.

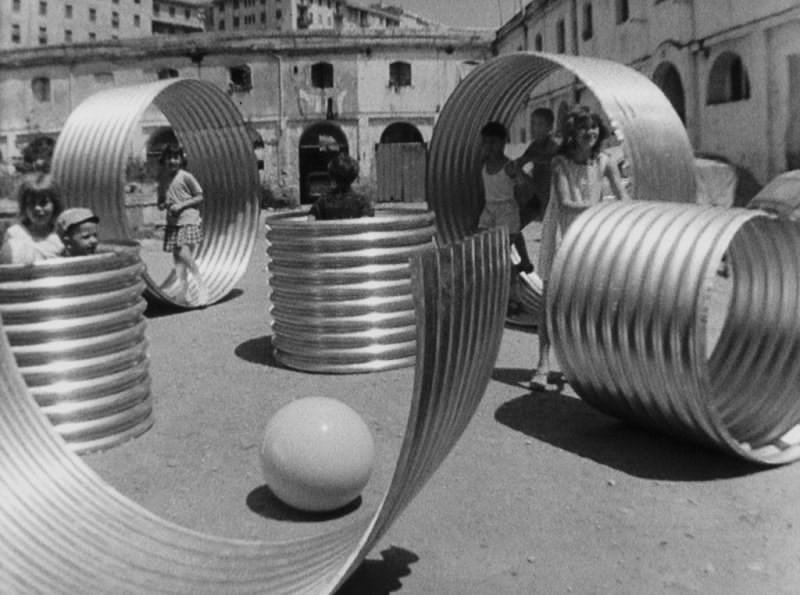

La medesima propensione performativa della scultura si rintraccia anche nei Cilindri praticabili, di lamiera ondulata del diametro di circa due metri ciascuno, misura orientativa dell’ampiezza delle braccia aperte di un corpo adulto. I Cilindri praticabili sono attivabili dal fruitore che è sollecitato a passarvi attraverso, a sostare all’interno, dondolandosi, o a camminare dentro la forma plastica. Come si può vedere in alcune fotografie scattate da Claudio Abate e nelle riprese di Luca Maria Patella per il film SKMP2 (1968, 16mm, b/n, col. e intonazioni di colore, 30’), è la fruizione spontanea, non mediata, dei bambini al di fuori dello studio dell’artista nella periferia di Roma, a traghettare la scultura verso una condizione più ibrida e laterale di oggetto-giocattolo, in piena sintonia con l’utopia marcusiana della liberazione che nutre quei giorni di contestazione e di rivoluzioni socio-culturali. Una rivoluzione e una pratica di orizzontalizzazione che anche nell’ambito teatrale porterà, tra la fine degli anni Sessanta e nel corso degli anni Settanta, alle esperienze di decentramento teatrale nei quartieri popolari delle periferie, in una progettualità condotta a stretto contatto con le comunità.[49]

Così come gli Oggetti in meno di Pistoletto anche i Cilindri praticabili di Mattiacci attestano una militanza che prescinde dall’ideologia e conferiscono una specifica ‘politicità dell’esistente’ al gesto artistico. Dalla strada entrano infine in galleria. Sono infatti esposti nella personale dell’artista all’Attico, che inaugura nel maggio 1968, dove il pubblico li esperisce convogliando ulteriori sfumature semantiche alla loro processualità. Da materiale industriale a grandi giocattoli, i Cilindri praticabili, così come le altre sculture in azione allestite in mostra, diventano dispositivi plastici ambigui e fluidi, tra ready-made, objet trouvé, attrezzi-scenici, con la loro forte propensione demercificante che dissolve l’oggetto in opera-ambiente-happening. Nella cultura capitalistica e della mercificazione l’attrazione di Mattiacci per la dimensione primaria come possibilità di scoperta della reale profondità delle cose, mediante l’investigazione dei materiali, dei comportamenti e dei processi, vaporizza la traiettoria modernista intesa come progresso, tecnologia e incessante richiesta del nuovo. È un orizzonte di ricerca condiviso con gli artisti della costellazione arte povera, e che può altresì connettersi a uno scenario più ampio che coinvolge tanto l’essenza del gesto del coevo teatro sperimentale quanto la teoria e la pratica filmica di Pier Paolo Pasolini.[50]

La modalità di condivisione orizzontale dei Cilindri praticabili fruiti nello spazio urbano da un pubblico trasversale porta l’attenzione sull’aspetto processuale di azioni che si realizzano fuori dai contesti espostivi. Altri artisti e artiste hanno esplorato in questo snodo una dimensione di azione fuori dalla galleria e talvolta come azione privata, senza la presenza del pubblico, nello spazio naturale o domestico: si pensi alle azioni di Giuseppe Penone realizzate nella natura, e restituite in galleria attraverso la fotografia, o a quella domestica di Marisa Merz documentata nel film La conta (1967, 16mm, b/n, 2’44’’) – un materiale filmico riemerso di recente e solo in questi ultimi anni veicolato attraverso la presentazione espositiva.

Nelle prime azioni di Penone condotte sugli alberi della propria regione natale (Alpi Marittime, 1968), l’artista indaga il processo e il tempo di crescita della pianta e di altri elementi, in relazione all’azione umana, alle misure del proprio corpo, ad esperire il continuo divenire dell’energia della natura, «la mutazione», come processualità che è «l’esperienza dell’opera d’arte».[51] Ne La mia altezza, la lunghezza delle mie braccia, il mio spessore di un ruscello (1968) alcune fotografie di Claudio Basso registrano l’azione che consiste nel collocare nel letto di una ruscello una struttura di cemento realizzata in relazione al corpo dell’artista disteso. L’acqua, scorrendo, riempie il vuoto lasciato dal corpo e rende fluida la traccia del corpo stesso attraverso lo scorrere dell’acqua che rimanda allo scorrere eracliteo della vita.

L’attrazione fenomenologica del gesto scultoreo di Penone conduce a ripercorrere alcuni momenti del pensiero di Merleau-Ponty. Nella Fenomenologia della percezione si legge:

Noi siamo al mondo in virtù del nostro corpo, in quanto percepiamo il mondo con il nostro corpo. Ma riprendendo così contatto con il corpo e con il mondo, ritroveremo anche noi stessi, giacché, se si percepisce con il proprio corpo, il corpo è un io naturale e come il soggetto della percezione.[52]

Anche la ricerca di Penone coglie il senso di una povertà come regressione al primario, inteso come «orientamento nettamente antropologico»[53] che fa convergere natura e cultura in una naturale unità (C. Lévi-Strauss). A tal proposito Didier Semin, riflettendo sulla poetica dell’artista, parla di «povertà come spoliazione volontaria delle acquisizioni culturali, ascesi per raggiungere la verità del corpo»,[54] e tramite il corpo, la natura, per riportare al centro del discorso il linguaggio della scultura.

Marisa Merz realizza invece la propria azione in assenza di pubblico nella cucina della sua abitazione torinese, e la riprende nel film La Conta, girato in 16mm. Si tratta di un materiale filmico disarmante per la sua radicale semplicità e per la possibilità di restituire una dimensione che problematizza la questione dell’intimità relata al suo gesto orientandola verso una più profonda pratica trasformativa e di autoaffermazione. Ne La conta l’artista è ripresa al tavolo della cucina mentre sta aprendo un barattolo di cibo in scatola dal quale estrae e conta dei piselli che con un gesto rituale dispone su un piatto. In un’atmosfera notturna e surreale, si vedono sullo sfondo, come in una sorta di caverna, le Living Sculptures, viluppi scultorei in lamelle di alluminio tagliate e spillate che, nel corso del 1967, hanno una duplice diffusione, attraverso una serie di momenti espositivi, ma anche mediante la loro temporalizzazione cinematografica. Oltre a La Conta, sono visibili infatti nel film dell’underground torinese Il mostro verde (1967, 16mm, col., suono, 24’) di Tonino De Bernardi e Paolo Menzio, dove una lunga scena viene infatti girata nel paesaggio metallico delle Living Sculptures (1966), che simboleggiano le interiora contorte del mostro.[55] Il mezzo cinematografico e l’utilizzo di una pratica processuale basata sul tagliare e il cucire sono per Merz modalità per uscire dai linguaggi codificati della scultura e della pittura. Nelle Living sculpture l’attrazione performativa è evidente altresì nel titolo da intendersi come possibile omaggio al Living Theatre e alla relazione che in quegli anni i coniugi Merz hanno con Judith Malina e Julian Beck, sovente loro ospiti nei passaggi a Torino.[56] In uno scenario di duplice sperimentazione domestica, scultorea e filmica, prende dunque avvio il percorso artistico di Marisa Merz. Da una parte si annovera l’azione plastica, realizzata, per l’appunto, come già annunciato parlando delle Scarpette, mediante gesti anticanonici, «umili» e «modesti», che attivano una modalità di rottura in termini di «esperienza», come «tecnica di vita»;[57] dall’altra la sperimentazione filmica, nel momento in cui una nuova generazione di film-maker e artisti visivi rinnovano formati e processi cinematografici, in relazione alla diffusione delle strumentazioni portatili, di più facile utilizzo e più economiche, e più ampiamente per l’impatto proveniente dal cinema underground americano, dalla rivoluzione teatrale del Living Theatre e dalla cultura beat. Ciò implica quel «passaggio attraverso» i linguaggi, che vaporizza le divisioni settoriali e la «fusione delle arti nell’immediatezza della vita»,[58] diffondendo nuovi immaginari creativi e nuovi modelli di vita alternativi. La casa dei coniugi Merz, nella Torino degli anni Sessanta, incarna appunto questo: luogo di incontro e di rimessa in discussione della pratica artistica in relazione alla vita e ai linguaggi.

Nelle differenti opere degli artisti italiani analizzati misura del corpo e autobiografia diventano modalità di narrazione di vita in un’accezione che oltrepassa il piano di un’adesione al presente come cronaca, o di estetizzazione della vita, per definirsi come scrittura di esistenza e affermazione di un essere situati e viventi nell’universo. Questo si fa evidente nell’esplorazione di una processualità della scultura che si relaziona con il corpo definendo un territorio espanso della performatività e della teatralità del fatto plastico. Come abbiamo cercato di evidenziare, il rapporto tra ricerche poveriste e teatro può intendersi infatti anche come fatto intrinseco all’opera e in una traiettoria specifica rispetto alla dimensione performativa che mette in scena il corpo dell’artista di fronte al pubblico. Inoltre, seppure alcuni artisti dell’arte povera abbiano lavorato per il teatro, collaborando a definire il campo di una nuova scrittura scenica,[59] si è qui voluto circoscrivere l’attenzione a una specifica relazione che mette in evidenza momenti di contatto, incontro e influenza con la coeva sfera del teatro sperimentale negli spazi dell’arte e, più nello specifico, nella dimensione della creazione artistica visiva.

La relazione arte-teatro costituisce dunque l’essenza di un’epoca che si approfondisce nel corso degli anni Sessanta sino ad approdare al ’68 e a una rassegna come Arte povera più azioni povere, nell’ambito della quale si crea una situazione di dibattito che coinvolge critici teatrali negli spazi dell’arte, con la presenza appunto di Giuseppe Bartolucci al convegno che affianca la mostra, e definisce momenti cruciali di restituzione dell’azione povera in un’accezione molteplicemente intesa, permettendo di portare la riflessione anche sul rapporto tra azione estetica e azione politica, sugli scambi transatlantici e sui processi di smaterializzazione dell’opera. Corporeità ed elementarietà diventano allora termini e urgenze che nelle due sfere operative del teatro e dell’arte creano non solo punti di contatto ma anche prospettive dalle quali i due ambiti della ricerca si influenzano reciprocamente nella definizione di una nuova autenticità e coscienza del gesto.[60]

1 G. Celant, Arte Povera – IM Spazio, catalogo della mostra (Genova, Galleria La Bertesca, 26 settembre – 20 ottobre), Genova, Galleria La Bertesca-Masnata, 1967.

2 G. Celant, Arte povera, catalogo della mostra (Bologna, Galleria de’ Foscherari, 24 febbraio – 15 marzo 1968), Bologna, Galleria de’ Foscherari, 1968.

3 T. Trini, ‘Nuovo alfabeto per corpo e materia’, Domus, 470, gennaio 1969, p. 45, poi in H. Szeemann (a cura di), Live in Your Head. When Attitudes Become Form. Works, Concepts, Processes, Situations, Information, catalogo della mostra (Berna, Kunsthalle, 22 marzo – 27 aprile 1969), Berna, Kunsthalle, 1969.

4 W.A.L. Beeren (a cura di), Op Losse Schroeven. Situaties en cryptostructuren, catalogo della mostra (Amsterdam, Stedelijk Museum, 15 marzo – 27 aprile 1969), Amsterdam, Stedelijk Museum, 1969.

5 T. Trini, ‘Nuovo alfabeto per corpo e materia’, p. 46.

6 Si veda a tal proposito M.T. Roberto, in G. Celant (a cura di), Arte povera e scrittura scenica, Arte povera, catalogo della mostra (Bologna, MAMbo – Torino, Castello di Rivoli – Milano, Triennale – Roma, MAXXI – Napoli, Madre, 2011), Milano, Electa, 2011, pp. 630-639.

7 Ibidem.

8 F. Menna, ‘Dall’oggetto allo spazio vitale’, in AA. VV., Ottava Biennale d’Arte Contemporanea. Al di là della pittura, catalogo della mostra (San Benedetto del Tronto, Palazzo Scolastico Gabrielli, 5 luglio – 28 agosto 1969), Firenze, Centro Di, 1969.

9 Riprendo il concetto della ‘totalità’ dalle riflessioni di Filiberto Menna e Mario Perniola. Menna scrive: «Se analizziamo la componente umana di questo spazio estetico totale dallo stesso punto di vista linguistico, che ci ha guidato finora, constatiamo che essa non è più data dall’uomo inteso come portatore di un’esperienza razionale e nemmeno più soltanto dall’uomo inteso come ospite di un processo percettivo visuale: ma è l’uomo come totalità intellettuale e psicosensoriale, l’uomo come corporeità totale» (F. Menna, ‘Dall’oggetto allo spazio vitale’). Sulla ‘totalità’ come concetto chiave per interpretare la situazione sociale ed estetica del ’68 rimando invece a M. Perniola, Miracoli e traumi della comunicazione, Torino, Einaudi, 2009, pp. 42-43.

10 C. Zambianchi, ‘“Oltre l’oggetto”. Qualche considerazione su arte povera e performance’, Ricerche di storia dell’arte, 114, 2014, pp. 35-45.

11 L. Conte, ‘Measure and Autobiography in Arte Povera’, in N. Bätzner, M. Disch, C. Meyer-Stoll, V. Pero (a cura di), Entrare nell’opera. Processes and Performative Attitudes in Arte Povera, Köln, Verlag der Buchhandlung Walther Koenig, 2019, pp. 87-96.

12 L. Fabro in ‘Discorsi. Carla Lonzi: intervista a Luciano Fabro’, Marcatrè, 19-22, aprile 1996, poi in L. Conte, L. Iamurri, V. Martini (a cura di), Carla Lonzi. Scritti sull’arte, Milano, Et Al, 2013, pp. 465-466, 469.

13 L. Fabro in G. Celant, ‘Entretien avec Luciano Fabro, 1971’, in AA. VV., Luciano Fabro, catalogo della mostra (Parigi, Centre Georges Pompidou, 9 ottobre 1996 – 6 gennaio 1997), Parigi, Éditions du Centre Pompidou, 1996, p. 27.

14 Ibidem.

15 J. Dewey, L’arte come esperienza [1934], trad. it. di C. Maltese, Firenze, La Nuova Italia, 1951.

16 Ivi, p. 45.

17 Attingendo dalla definizione di ‘campo’ proposta da Maurizio Calvesi nell’ambito del Convegno Lo spazio nell’arte d’oggi tenutosi ad Amalfi nel maggio 1967 (la relazione di Calvesi, dal titolo ‘Da Giorgione alla pittura al neon’, è pubblicata in Quindici, I, 4, 15 settembre-15 ottobre 1967), Celant parla di «campo come spazio di forze spazio-visuali» in G. Celant, ‘L’“Im-Spazio”’, in Lo spazio dell’immagine, catalogo della mostra (Foligno, Palazzo Trinci, 2 luglio – 1 ottobre 1967), Venezia, Alfieri Edizioni d’Arte, 1967, p. 20; e di spazio come «campo sensibile» in Id., Precronistoria. 1966-69. Minimal Art, Pittura Sistemica, Arte Povera, Land Art, Conceptual Art, Body Art, Arte Ambientale e Nuovi Media, Firenze, Centro Di, 1976, p. 10.

18 Nel famoso saggio Art and Objecthood, Michael Fried considera il minimalismo, che definisce «literalist art», come una conseguenza negativa della scultura formalista (Cfr. M. Fried, ‘Art and Objecthood’, Artforum, V, 10, giugno 1967, pp. 12-23). E partendo dalle premesse enunciate da Clement Greenberg nell’articolo Recentness of Sculpture, Fried osserva che l’oggettività della minimal art ha annullato la distinzione fra arte e non arte così come quella concezione di spazio estetico ideale che appartiene all’opera modernista [Cfr. C. Greenberg, ‘Recentness of Sculpture’, in M. Tuchman (a cura di), American Sculpture of the Sixties, catalogo della mostra, (Los Angeles, County Museum of Art, 28 aprile – 25 giugno 1967; Philadelphia, Museum of Art, 15 settembre – 29 ottobre 1967), Los Angeles, County Museum of Art, 1967, pp. 24-26]. A detta di Fried, il minimalismo, istituendo una nuova relazione con lo spazio fenomenologico, implica la creazione di un nuovo rapporto con l’osservatore, che definisce «teatrale»: riporta cioè il fruitore nel tempo e nello spazio reale, in un ‘qui e ora’ che impone un superamento della concezione idealista modernista, a suo dire essenza imprescindibile per la determinazione dell’opera d’arte. Si è affrontato questo dibattito in relazione al minimalismo e alle ricerche postminimaliste in: L. Conte, Materia, corpo, azione. Ricerche artistiche processuali tra Europa e Stati Uniti. 1966-1970, Roma-Milano, MAXXI-Electa, 2011, pp. 108-141.

19 P. Icaro in conversazione con L. Conte, Roma, 23 maggio 2018.

20 P. Icaro in conversazione via email con L. Conte, 25 novembre 2021.

21 G. Celant, Arte Povera – IM Spazio.

22 P. Icaro in conversazione con I. Bernardi, Tavullia (PU), 7 aprile 2010. Parte dell’intervista è pubblicata in I. Bernardi, Teatro delle mostre. Roma, maggio 1968, Milano, Scalpendi, 2014, pp. 182-185.

23 M. Pistoletto in ‘Lo spazio dell’immagine’, Flash Art, I, 2, luglio, p. 2.

24 G. Piacentino in M.Bandini (a cura di), ‘Torino 1960/1973’, Nac, 3, marzo 1973, poi in M. Bandini, 1972. Arte Povera a Torino, Torino, Umberto Allemandi & C., 2002, p. 76.

25 Il rapporto tra gli Oggetti in meno di Pistoletto e il concetto di comunità è stato affrontato in un saggio cruciale di Gabriele Guercio: G. Guercio, ‘Una comunità del non-tutto’, in C. Basualdo (a cura di), Michelangelo Pistoletto. Da uno a molti. 1956-1974, catalogo della mostra (Philadelphia Museum of Art, 2 novembre 2010 – 16 gennaio 2011; MAXXI – Museo Nazionale delle arti del XXI secolo, 4 marzo – 15 agosto 2011), Milano, Electa, 2011, pp. 127-159.

26 Cfr. Ibidem.

27 Si rimanda, attraverso questo breve cenno, al dibattito emerso nell’ambito del Convegno per un Nuovo Teatro di Ivrea nel1967.

28 Sulla Tenda di Accardi si veda L. Iamurri, ‘Una cosa ovvia. Carla Accardi, Tenda, 1965-66’, L’uomo nero, XXIII, 13, dicembre 1966, pp. 151-165.

29 G. Zorio in G. Celant, ‘Una attraversata nel crogiuolo delle irradiazioni artistiche’, in Id. (a cura di), Gilberto Zorio, catalogo della mostra (Prato, Centro per l’Arte Contemporanea Luigi Pecci, 11 aprile – 30 giugno 1992), Torino, Hopefulmonster, 1992, pp. 30, 32.

30 G. Zorio in G. Celant, Quaderni di scultura contemporanea, 9, 2010, p. 28.

31 G. Zorio in G. Celant, ‘Gilberto Zorio. La scultura come essere nel mondo’, Flash Art, 337, febbraio-marzo 2018, p. 69.

32 Si può in tal senso fare riferimento alla nozione di habitus emersa nel pensiero di Pierre Bordieu: Cfr. P. Bordieu, Per una teoria della pratica. Con tre studi di etnologia cabila [1972], trad. it. di I. Maffei, Milano, Raffaello Cortina, 2003.

33 L’azione di Fabro ha luogo il 18 aprile 1970.

34 L. Fabro in Id., Fabro. Vademecum, Rotterdam, Museum Boymans-van Beuningen, 1981, citato in J. De Sanna, Luciano Fabro. Biografia, Pasian di Prato (UD), Campanotto Editore, p. 32.

35 Il film girato da Marinella Pirelli ne documenta la prova in casa di Fabro.

36 C. Lonzi, Autoritratto, Bari, De Donato Editore, 1969.

37 S. Pezzano, ‘Farsi immagine: gli esperimenti di Marinella Pirelli davanti alla cinepresa’, in L. Cardone, E. Marcheschi, G. Simi (a cura di), ‘Sperimentali. Cinema, videoarte e nuovi media’, Arabeschi, 16, luglio-dicembre 2020

38 Presentando l’ambiente di Pirelli qualche anno dopo nell’ambito dell’Ottava Biennale d’arte contemporanea di San Benedetto del Tronto, Dorfles si soffermerà sulla relazione che si istituisce nella ricerca di Pirelli tra le immagini proiettate, i suoni elettronici e la percorribilità da parte dello spettatore in quello «spazio cinematografico» che si fa esperienza delle «continue proliferazioni nel settore della visualità dinamica». G. Dorfles, ‘Artificiale e naturale nelle ultime correnti artistiche audio-visive’, in AA. VV., Ottava Biennale d’Arte Contemporanea. Al di là della pittura.

39 P. Gilardi in C. Sylos Calò, S. Ciglia, ‘Piero Gilardi. Natura espansa’

40 Si ricorda che Mysteries and Smaller Pieces va in scena all’Unione Culturale di Torino dal 5 all’8 maggio 1966.

41 F. Perrelli, I maestri della ricerca teatrale. Il Living, Grotowski, Barba e Brook, Bari, Laterza, 2007.

42 Cfr. G. Paolucci, Introduzione a Bourdieu, Bari, Laterza, 2011, p. 42.

43 P. Gilardi, ‘Una lettera da New York’, Pianeta Fresco, dicembre 1967.

44 M. Merz in A.M. Sauzeau, ‘Lo specchio ardente’, Data, 18, settembre-ottobre 1975, p. 53.

45 H. Arendt, La vita della mente, [1978], trad. it. di G. Zanetti, Bologna, il Mulino, 2009, p. 103.

46 Riprendo una suggestione verbale e visiva tratta dalla pagina del Minotaure (dicembre 1933), in cui è pubblicata una serie di fotografie in bianco e nero realizzata da Brassaï con la collaborazione di Dalì di piccoli objets trouvés corredati dalla suddetta definizione.

47 M. Diacono, ‘Eliseo Mattiacci’, Bit, 2, maggio 1967, p. 24.

48 E. Mattiacci, appunto manoscritto inedito, non datato, Studio Eliseo Mattiacci, Pesaro.

49 Per l’analisi delle prime esperienze di decentramento si veda “Teatro”, II, 2, 1970, numero speciale dedicato all’esperienza di decentramento teatrale nei quartieri popolari condotta in via sperimentale dal Teatro Stabile nella stagione teatrale 1969-70. Per una ricognizione delle esperienze romane si rimanda a V. Valentini, ‘La politica dell’esperienza: il Teatro tra le arti a Roma’, in D. Lancioni (a cura di), Anni 70. Arte a Roma, catalogo della mostra (Roma, Palazzo delle Esposizioni, 17 dicembre 2013 – 2 marzo 2014), Roma, Iacobelli Editore, 2013, pp. 106-115.

50 Sull’argomento, cfr. L. Caminati, Il cinema come happening. Il primitivismo pasoliniano e la scena artistica italiana degli anni Sessanta, Milano, Postmedia, 2010.

51 G. Penone, ‘Intervista con Mirella Bandini’, Data, 7-8, estate 1973, poi in M. Bandini, 1972. Arte Povera a Torino, p. 65.

52 M. Merleau-Ponty, Fenomenologia della percezione [1945], trad. it. di A. Bonomi, Fenomenologia della percezione, Milano, Bompiani, 2003, p 239.

53 T. Trini, ‘Nuovo alfabeto per corpo e materia’, p. 45.

54 D. SEMIN, ‘Giuseppe Penone o il tempo palpabile’, in G. Celant (a cura di), Arte Povera 2011, catalogo della mostra (Rivoli – Torino, Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea, 9 ottobre 2011 – 19 febbraio 2012; e altre sedi), Milano, Electa, 2011, p. 395.

55 T. De Bernardi in S. Francia Di Celle e S. Toffetti, Dalle lontane province. Il cinema di Tonino De Bernardi, Torino, Lindau, 1995, p. 68.

56 Per questo titolo in relazione al Living Theatre si rimanda a C. Butler, ‘Marisa Merz. Alien Culture’, in Id. (a cura di), Marisa Merz. The Sky Is a Great Space, catalogo della mostra (Hammer Museum University of California, Los Angeles) New York, DelMonico Books, 2017, p. 35. La prima presenza del Living Theatre a Torino risale al 1961, con The Connection, andato in scena al Teatro Carignano il 16 giugno 1961. Si ricorda altresì la frequentazione da parte di Judith Malina e Julian Beck di casa Merz in base a quanto da me ricostruito in una conversazione con B. Merz, Torino, Fondazione Merz, 6 febbraio 2020.

57 ‘Intervista a Marisa Merz’, Marcatrè, IV, 26-29, dicembre 1966, p. 406 (intervistatore anonimo).

58 A. Costa, ‘Living Pictures’, in AA. VV., Anteprima per il cinema indipendente italiano. Catalogo generale. XII edizione (Bellaria, Igea Marina, 3-8 giugno 1994), Bellaria, 1994, p. 42.

59 Per una ricognizione di insieme si rimanda a M.T. Roberto, in G. Celant (a cura di), Arte povera e scrittura scenica, Arte povera.

60 Mi riferisco e rimando a tal proposito alle riflessioni di Giuseppe Bartolucci in relazione alle ‘azioni povere’ nell’ambito della rassegna Arte povera più azioni povere. Cfr. G. Bartolucci, ‘Azioni povere su un teatro povero’, in G. Celant (a cura di), Arte povera più azioni povere, catalogo della mostra (Amalfi, 4-6 ottobre 1968), Salerno, Rumma Editore, Salerno, 1969, pp. 57-62.