Non voglio, per farmi bello,

fregiarmi della tua morte

come d’un fiore all’occhiello.

Giorgio Caproni

Susanna ha portato tre tazzine di caffè su un vassoietto di legno, l’ha posato sul tavolo e ha detto: «Beviamo, se no si raffredda. Pier Paolo è in giardino e ci raggiungerà fra poco».

Dacia Maraini

Scriveva Pierpaolo Antonello nel 2012 in Dimenticare Pasolini che «sono molti i critici che hanno sottolineato e compitato lo scadimento della figura di Pasolini a mito, a icona generazionale, a cheguevarismo all’italiana, al feticcio rappresentativo di un impegno progettuale e politico che sembra oggi mancare come il pane».[1] Al punto che «Pasolini è diventato addirittura un “personaggio”, trasfigurato»[2] in romanzi, graphic novel, pièce teatrali, film, canzoni, i cui autori sono «tutti ovviamente impegnati a investigarne soprattutto la morte, il delitto Pasolini, centro irradiante di questa mitografia».[3]

Le celebrazioni del centenario potevano comportare il rischio di un’ulteriore espansione della ‘mitologia’ pasoliniana, termine che a mio avviso meglio descrive il culto di Pier Paolo Pasolini rispetto a ‘mitografia’, più strettamente – e letteralmente – collegato, come stiamo per vedere, alla produzione di racconti – mythoi – incentrati sulla sua figura negli anni successivi alla sua morte; l’anniversario ha invece fornito l’occasione per iniziative ed eventi volti a un complessivo ripensamento sull’autore, oltre che per importanti operazioni critiche come la nuova edizione delle Lettere e di Petrolio.[4] Ecco allora che in questo rinnovato orizzonte diventa possibile sottrarre al ‘feticismo’ pasoliniano le scritture dedicate al personaggio Pasolini: nella misura in cui esse contribuiscono alla digestione culturale dell’autore[5] con la specificità di una scrittura in cui per definizione, senza che ciò si traduca automaticamente in un’irriflessa devozione, il personale si intreccia con il politico e la rappresentazione del personaggio privato con quella del personaggio pubblico. Ciò che infatti contraddistingue le mitografie pasoliniane da una produzione più eminentemente saggistica o biografica è la dichiarata adozione di una prospettiva in cui convergono memoria e finzione, oltre al pathos che nutre la variante post mortem di «quella specie di sottogenere poetico»[6] costituito dai numerosi componimenti redatti per Pasolini sin dai tempi di Una polemica in prosa di Edoardo Sanguineti (1957), passando per Lettera a Malvolio di Eugenio Montale (1971). Una simile commistione di piani discorsivi spesso approda nei territori del non fiction novel, del romanzo-saggio o di una poesia che può assumere l’aspetto di una narrazione lirica, secondo un ibridismo che non è poi così sorprendente se pensiamo al peculiare sperimentalismo di Pasolini: come se chi scrive di lui non solo si proponesse di confrontarsi con un protagonista assoluto del secondo Novecento (e oltre), ma intendesse non di meno immergere la propria scrittura nella progressiva decostruzione pasoliniana delle forme e dei generi.

Nelle dimensioni del presente lavoro non potrò certo ripercorrere esaustivamente le tante versioni di Pasolini che si sono distribuite per quasi cinquanta anni nella concatenazione delle sue mitografie in prosa e in poesia. Mi limiterò, facendo riferimento ad alcuni lavori particolarmente significativi, a predisporre una mappatura della rete tematica disegnata da un sistema testuale assai più ampio, che nell’insieme delinea un personaggio sfaccettato e sfuggente, segnato dallo ‘scandalo del contraddirsi’ di cui si legge già nelle Ceneri di Gramsci:[7] a conferma della complessità ossimorica, ma anche del fascino inestinguibile, se non proprio inestricabile, della figura di Pasolini. Di questa tendenza alla sineciosi, per utilizzare il termine introdotto, com’è noto, nel 1959 da Franco Fortini,[8] offre un ottimo viatico il Monologo di un servo di scena di Mario Luzi, composto per «un dossier su Pier Paolo Pasolini della rivista “L’Espresso” (22 ottobre 1995)»:[9]

In fretta, l’intervallo sta per finire.

E poi, signori, non mi piace sentenziare del dopo.

Il dopo modifica gli eventi

grandi e minimi. Alcuni li snatura,

altri li invera, forse, nella loro

impreveduta essenza. Però non lo sappiamo,

ci confonde la medesima alchimia

che in noi si dà da fare al pari che nel mondo

tutto quanto. Pasolini?

Ho pensato a lui più volte

e quei casuali pensieri vi riporto.[10]

Riservando per se stesso, in un allegorico gioco di specchi metateatrale, il ruolo minore dell’addetto alle mansioni più umili della messinscena,[11] Luzi evoca l’eco di un dramma collettivo sfumato in un passato ormai remoto: «Difficile è oggi ravvisare le dramatis personae / e quali furono le parti»[12] quando «La materia del contendere era angusta / però affocata ed aspra»;[13] non di meno, l’eco del passato si riverbera sullo spazio scenico in cui si muove, nel «dopo [che] modifica gli eventi», il personaggio di Pasolini morto. Di qui il tramutarsi dei «casuali pensieri» del servo nell’enumerazione di alcuni motivi tipici dell’ambivalenza pasoliniana:

Lo incalzavano

due erinni: la disperazione

e la vitalità, fameliche ugualmente,

lo mordeva la sua intelligenza.

La perduta integrità del mondo

diceva scritta nella sua rovina,

ed era, credo, fieramente vero,

narcisisticamente anche lo era,

e sacrificalmente, spero.[14]

Ciò non toglie che il rovello intellettuale ed esistenziale di Pasolini entri in dialogo con la soggettività di chi scrive, affidata nei versi citati al finale ed enigmatico «spero»: un auspicio, ma anche un dubbio di verità riguardo alla postura di Pasolini, che in parte si lega alla postumità confusa dello sguardo del poeta, in parte interroga l’inevitabile messa in posa del personaggio pubblico. È tempo, però, di iniziare a esplorare la rete mitografica: «Ma ecco mi gridano da dentro: su il sipario!».[15]

1. Il mite ignoto

Una prima costante dei mythoi pasoliniani si riconosce nel bisogno di gestire attraverso la scrittura un lutto mai veramente elaborato, sospeso tra dolore personale e trauma culturale. In una delle lettere che in Caro Pier Paolo (2022) indirizza all’amico scomparso, Dacia Maraini gli parla di sua madre negli anni successivi alla sua morte: «Non so se recitasse la dolce Susanna, o se fosse veramente convinta che tu non eri morto».[16] L’immagine di Susanna Colussi che nell’appartamento di via Eufrate all’EUR posa sul tavolo del soggiorno una tazzina di caffè per il figlio «in giardino»[17] sembra concentrare icasticamente quella messa in finzione che amiche e amici, lettrici e lettori, intellettuali e persino fan di Pasolini hanno istituito con lui attraverso la scrittura: come se da un momento all’altro egli dovesse rientrare in casa e rispondere alle tante domande irrisolte che dalla pagina scritta incessantemente lo reclamano, pervase, in definitiva, di un’incredulità mai superata di fronte all’inaudito destino del ‘poeta assassinato’, per citare un titolo di Dario Bellezza. Se Pasolini chiede al fratello morto, in una lettera del maggio1945, «con dolore e commozione: ma dove sei adesso, e in che maniera sei morto?»,[18] non molto diverso è ciò che si sorprende a pensare Maraini: «Le stesse domande che io ora faccio a te, Pier Paolo, non è strano?».[19] E di queste domande il libro si fa carico: «Ma tu veramente presagivi di dovere morire giovane? Intuivi che saresti stato ucciso? Sapevi di rischiare il tipo di morte che ti hanno fatto patire? […] Mi chiedo se tu abbia capito chi ti stava uccidendo».[20]

In realtà, non solo sulla morte, ma anche sulla vita di Pasolini si interroga Caro Pier Paolo. Maraini giustappone aneddoti, episodi vissuti insieme, abitudini comuni e, inframezzandoli con brani e versi pasoliniani, li volge a un serrato confronto con un autore che per lei è stato innanzitutto un amico e poi un compagno fantasmatico, costantemente – paradossalmente – presente nella quotidianità della mancanza. Per questo, nel libro la postura luttuosa prende la forma anche di una liberatoria resa dei conti. Sebbene le pagine siano costantemente attraversate da tenerezza e malinconia, si percepisce come dietro la superficie ondivaga il discorso tenda all’obiettivo di un definitivo congedo: «Addio, Pier Paolo, e che la morte ti sia più benigna della vita».[21] Così leggiamo nella pagina conclusiva e non possiamo non intravedere in questo saluto la ricerca di una pacificazione che permetta all’autrice di affrontare un altro prossimo commiato: il proprio, quello dell’ultima sopravvissuta di una società letteraria ormai estinta, quando «non c’era bisogno di darsi appuntamento fra intellettuali e artisti, per stare un poco insieme […] in qualche trattoria poco cara»[22] della Roma di una volta.

Duplice è l’escamotage finzionale a cui Maraini ricorre per condurre il suo amoroso corpo a corpo con l’amico scomparso. Innanzitutto, avviando ogni capitolo con la formula epistolare ‘Caro Pier Paolo’, la scrittrice dipana una corrispondenza unilaterale, imperniata su un ‘tu’ che bene le consente di fuoriuscire dal Pasolini pubblico per entrare nell’intimità del Pier Paolo che ha conosciuto:

[…] la gente aveva di te un’idea diversa. I più ti vedevano come un uomo rancoroso, rigido, feroce nelle tue indignazioni e nelle tue ire ideologiche. E in parte era vero. Ma solo quando scrivevi o prendevi parte a un discorso pubblico. Tu volevi provocare ed eri bravissimo a suscitare collere, irritazioni e reazioni rabbiose. […] Eppure nel tuo rapporto con gli amici, nella tua vita privata, eri l’uomo più paziente, docile, mansueto che io abbia mai conosciuto.[23]

La seconda strategia consiste nella messa in scena di sogni in cui l’autrice è di nuovo insieme a Pier Paolo: «è curioso che la tua presenza nei miei sogni faccia largo a un fiume di ricordi e di pensieri che non hanno voglia di mettersi in riga e formare un quadro ordinato e fisso, ma si sparpagliano da tutte le parti».[24] Anche se non si tratta di una narrazione del tutto consequenziale e progressiva, ogni sogno mette in moto l’atto del raccontare, consentendo a Maraini di superare il blocco che per tanti anni le ha impedito di scrivere di Pasolini: «forse potrò finalmente parlargli senza l’ansia della fuga».[25]

È questa un’affermazione il cui significato si chiarisce a mano a mano che si procede nella lettura e si mette progressivamente a fuoco un ritratto in cui spiccano la mitezza e la dolcezza di Pasolini, ma anche la sua taciturnità: «a volte era difficile tirarti fuori le parole. Eri per carattere timido, silenzioso e chiuso. Anche se poi, quando meno te lo aspettavi, veniva fuori il ragionatore fiducioso, il confidente allegro».[26] Seguendo i propri ricordi, Maraini non tralascia di menzionare la predilezione dell’amico per gli abiti vistosi – «Portavi spesso i blue jeans, e sopra magliette colorate in estate, camicie con disegni geometrici d’inverno»[27] – e la sua nota passione per il calcio, senza omettere la capacità di tenere ritmi di lavoro forsennati, come in occasione della frenetica redazione a quattro mani della sceneggiatura delle Mille e una notte a Sabaudia. Molte pagine sono poi dedicate agli avventurosi viaggi intrapresi in Africa, insieme anche ad Alberto Moravia e, in un caso, persino Maria Callas; di qui la definizione della vita di Pasolini come di una «vita di viaggiatore e di vagabondo notturno»,[28] nella quale la condivisa passione per la ricerca degli angoli più remoti e, al tempo, incontaminati del mondo si intreccia con la linea tematica dell’eros, che di Caro Pier Paolo costituisce in definitiva il tracciato più enigmatico e sofferto.

A distanza di quasi cinquant’anni dalla morte dell’amico, ciò che ancora turba Maraini non sono tanto le incursioni nella notte in cerca di ragazzi quanto la trasformazione dell’avventura in routine: «Possibile che l’eros ti abbia chiuso dentro un cerchio magico così ripetitivo?».[29] La domanda sposta la sessualità di Pasolini nei confini di un’ossessione nevrotica e venata di sensi di colpa, ricondotta – in linea con le dichiarazioni private dell’amico, ma anche con una poesia come Supplica a mia madre – al rapporto simbiotico con Susanna. La ricorrenza della coppia quasi sinonimica dei verbi ‘sparire’ e ‘svanire’ dà tuttavia il senso di un’invalicabile separazione fra lo sguardo di Dacia e l’esperienza di Pier Paolo; significativo al riguardo è già il primo sogno raccontato, che risalirebbe a circa un anno dopo la morte di Pasolini:

[…] mi hai detto: «Sai, Dacia, voglio riprendere a lavorare. Ho in mente un bellissimo soggetto per un film. Ma questi non lo vogliono sapere».

«Questi chi?» ho chiesto, e tu mi hai indicato un gruppo di ombre che stava da una parte. Le ombre sono venute avanti e sono apparsi i corpi di persone che conoscevo: Alessandro, Marcello, Luciano, i tuoi tecnici, che ti seguivano dovunque tu andassi.

«Cerca di convincerli anche tu» hai continuato, e io, spinta dalle tue parole vive, mi accingevo a persuaderli, quando uno di loro mi ha preceduta dichiarando con un certo vigore: «Ma non può lavorare, Dacia, digli che è morto».[30]

L’intenzione di Pier Paolo di riprendere il lavoro interrotto molto si configura come la proiezione di un desiderio impossibile, dettato dall’affetto e dal rimpianto, della stessa scrittrice. Sennonché, proprio quando Dacia – «tesa fra il dispiacere di doverti ricordare che eri morto e la gioia di rivederti vivo» –[31] sta per prendere la parola, avviene ciò che si ripeterà inesorabilmente in ogni sogno: «tu sei sparito, così come sono spariti anche i tecnici, e io mi sono svegliata con il respiro corto e affannoso».[32] L’immagine ricorre anche in altri segmenti onirici[33] al punto che finisce per incrinare la fluidità digressiva dei ricordi, come un sotteso ritorno di quell’«ansia della fuga» da cui Maraini riteneva di essersi finalmente liberata:

Caro Pier Paolo,

ora che scrivo di te, mi vieni sempre più spesso in sogno. Ma a volte ho solo il tempo di vederti di lontano perché appena cerco di parlarti, sparisci.

Vorrei acchiapparti per un braccio, Pier Paolo, e chiederti: ma tu che corri sempre, dove vai?

Correvi anche da vivo. Ma più che con le gambe, con il pensiero, con il desiderio di corpi sempre più giovani, inseguendo l’ombra sensuale di tua madre incinta di te.[34]

Si svela qui il sostanziale nocciolo d’incomprensibilità che separa, ma anche avvince la scrittura ragionevole e domestica di Dacia al personaggio di Pier Paolo, al ‘suo’ Pier Paolo: i sogni finiscono per replicare il quotidiano spettacolo a cui l’amica ha assistito per anni – e con lei altri amici e amiche, non di meno ogni volta stupiti: «A un certo punto della serata, sparivi».[35]

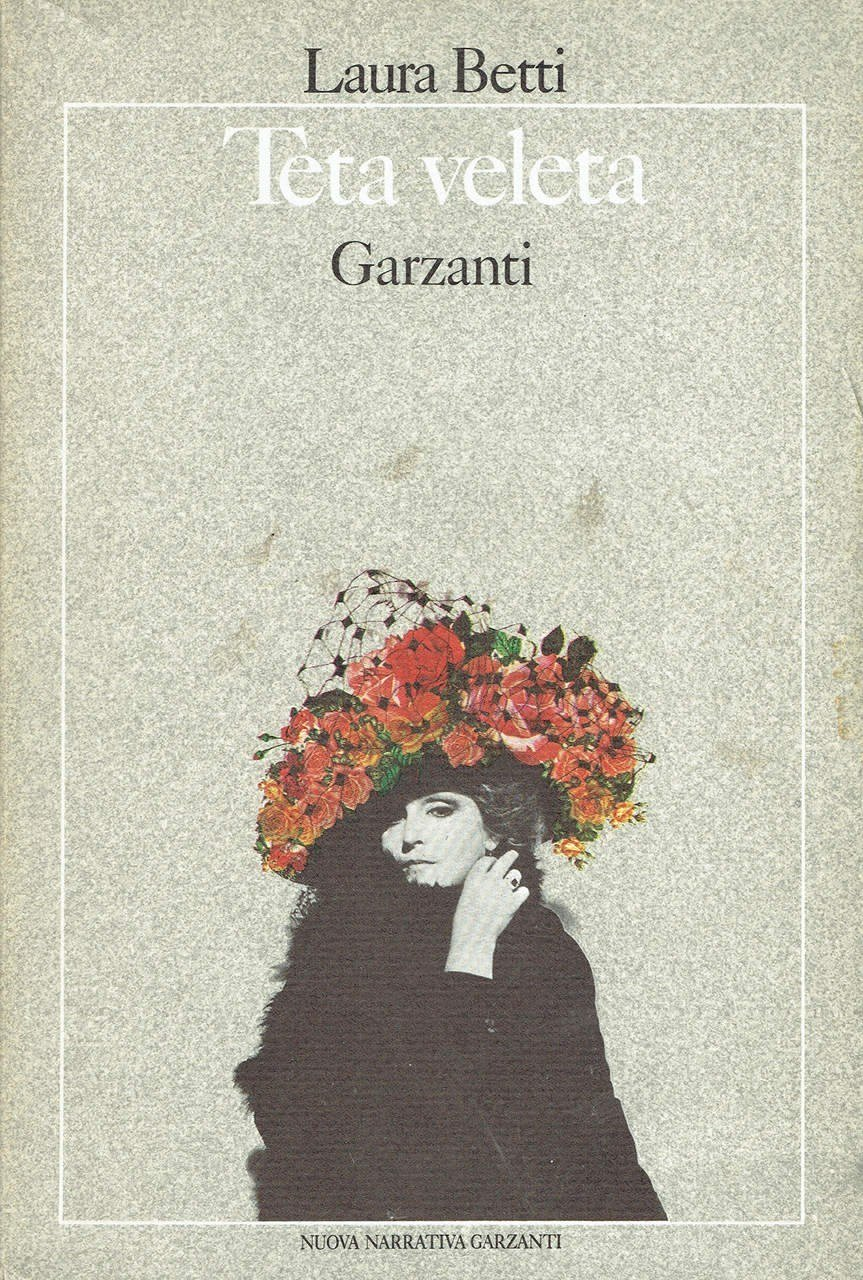

È questo un aspetto che si acuisce se poniamo a confronto Caro Pier Paolo con la scrittura di un’altra speciale amica e sodale di Pasolini quale Laura Betti. Maraini non si esime dal passare in rassegna le donne più importanti della vita di Pasolini: non solo la madre Susanna ed Elsa Morante, sulla quale tornerò in seguito, ma anche «altre donne [amate] come Laura Betti, come Maria Callas. Purché il sesso rimanesse chiuso fuori dalla porta sacra del tuo corpo».[36] E se Maraini di Callas parla in termini affettuosi, di Betti scrive invece che, nonostante gli sforzi di andare d’accordo con lei in nome della comune amicizia per Pier Paolo, «non [le] piaceva la sua prepotenza [e] il suo linguaggio rabbioso, e quando con pesante ironia trasformava tutti i maschili in femminili: “la filma, la cazza, la libra” eccetera».[37] In effetti, non si potrebbero pensare due personalità più distanti e, di conseguenza, due versioni del personaggio più divergenti, come appare evidente se si prende in esame Teta Veleta, una sorta di autobiografia mitopoietica a cui Laura Betti già lavora nel 1973, ma che riesce a portare a termine solo dopo la morte dell’autore, nel 1979:

«Ma lei, scusi, non se li toglie mai quegli occhiali neri?»

««Mmmmmmmmmm».

«Non ha voglia di vedermi col colore giusto? Ho i capelli biondi e gli occhi azzurri sa…»

«Mmmmmmmmmmmmmm».

«Le piacerebbe desiderarmi sessualmente?»

«Mmmm Mmmmmmmmmmmm!»

«Si rende conto che sono famosa? Mi chiamano ‘la giaguara’! È perché cammino con la falcata, guardi, così…»

«Mmmmm».

«Che palle! Adesso ti bacio.»

«Mmm Mmmmmmmmmmmmmm Mmmmmmmm MmmMmmMmmMmmMmmMmmMmmmmmm!»

«Guarda che ti ho baciato in bocca, dentro, con la lingua. Non te ne sei accorto? Sai, io sono fatta così. Io li stupro gli uomini. Sono io che me li faccio, non sono mica loro che si fanno me.»

«Mmmmmmmmmmmm».

«Mi scrivi una canzone? Anche con dentro tutte quelle borgate e quei noiosissimi ragazzi di vita coi brufoli? Sai, è per via della pubblicità… ‘la giaguara va in borgara’ eccetera…».

«Mmmmmmmmm».

«Mi porti fuori con la Morante la Moravia e tutto il parnaso?»

«Mmmmmmmmm».[38]

Con questo surreale dialogo, Pasolini entra improvvisamente in scena nel libro, non nominato, ma ben riconoscibile con i suoi occhiali scuri e la sua mansueta taciturnità, che qui affettuosamente Betti caricaturizza, come fa del resto con la propria sfrontatezza. Anche nelle altre sequenze in cui appare, come la non meno surreale trasferta a Berlino in occasione di un festival cinematografico che vi si tiene a inizio anni Settanta, il personaggio di Pasolini non prende mai direttamente la parola, come sopraffatto dalla loquela sconnessa dell’io narrante e protagonista: «Dicevo che Pier Paolo mi piace proprio molto e gli ho quindi spiegato che siamo fidanzati e siccome siamo fidanzati possiamo anche andare a fare la gita sui laghi per leggere questo Freud»[39] e altre cose intellettuali, come «andare nei boschi di Ivrea con la Volponi sempre leggendo che dopo c’è Dostoesvskij».[40] Tuttavia, è proprio la costante parodia delle convenzioni del ‘parnaso’ in cui si aggira stranita e furiosa a consentire a Betti di rilevare, dall’interno, la differenza fra Pasolini e il suo entourage:

Però loro non mi stanno ad ascoltare. Voglio dire non ascoltano me in quanto me. Mi ascoltano in quanto io ci vado a cena con quello veneto che è Pier Paolo e loro vogliono sempre vedere e controllare Pier Paolo che non parla mai però con me sì e loro lo sanno. Insomma Pier Paolo è uno che hanno anche un po’ paura perché pensano che è di più e vogliono subito sapere prima degli altri le cose che pensa e che nessuno sa perché non sono cose ma idee e e le idee di Pier Paolo fanno sempre piazza pulita tanto che bisogna ricominciare svelti da capo e andare anche di fretta sennò non si fa in tempo e si rimane indietro e viene il fiato grosso per rimettersi in pari.[41]

Comprendiamo così come pur da angolature molto lontane sia Betti che Maraini abbiano entrambe rappresentato l’elusività e l’inafferrabilità di un autore non meno misterioso in vita, nella sua più intima vita psichica, che nell’orrore della morte. A differenza, tuttavia, di quanto accade nell’educata prosa di Maraini, la declinazione di una simile impotenza a circoscrivere l’uomo Pasolini avviene in Betti attraverso l’estremizzazione di modalità espressive desunte dal suo amico – nonché, per certi tratti, pigmalione –, come già suggerisce l’aver assunto nel titolo del libro l’espressione che Pasolini bambino ideò per indicare le sue primitive forme di desiderio sessuale. Perché è vero che le pagine in cui questi è presente come personaggio sono minoritarie nel testo, incentrato sulla strabordante e «realfantomatica»[42] Laura più che su Pier Paolo, ma, come ha messo in luce Stefania Rimini, le irriverenti provocazioni e la beffarda infrazione del senso del pudore di Teta veleta appaiono nel complesso debitrici «della lezione pasoliniana, ovvero della concezione orgiastica della “lingua della carne”».[43]

Mi sembra pertanto che non renda giustizia alla sua carnevalesca maestosità considerare Teta veleta uno «sgangherato volume di memorie e raccontini».[44] Il libro costituisce piuttosto «una giostra di maschere e travestimenti impossibile da catalogare»,[45] nel cui orizzonte la «“personalità gigantesca” trasformata nel corpo dal dolore»[46] dell’autrice-attrice Betti dà forma al «bisogno spasmodico di non interrompere la comunicazione con lo scrittore» dopo la sua morte.[47] Detto altrimenti, se il mythos di Betti ci risucchia nei territori di una logica onirica e surreale che letteralmente erutta un inarrestabile flusso di associazioni, paradossi, sberleffi, oscenità, è questo l’effetto di un proteiforme sperimentalismo performativo[48] che attraverso il più assoluto rovesciamento comico esprime la tragedia di un lutto razionalmente inelaborabile. Da questo punto di vista coglie nel segno Dario Bellezza ricordando in Morte di Pasolini di aver osservato, durante il processo a Pino Pelosi, «accanto ad una macchina, appoggiata e stremata, l’inconsolabile Laura Betti».[49]

2. Il profetico parresiastes

Colpisce il comune accenno in Betti e in Maraini alla taciturnità di Pasolini perché l’immagine dell’autore è associata alla sua loquace autorevolezza di intellettuale militante. Non è un caso, del resto, che un secondo consistente filone che si può riconoscere nelle mitografie pasoliniane prenda diretta origine dalla sua vita pubblicamente esposta: personale e politico si sovrappongono in una strenua lotta contro la società borghese, colpevole del genocidio nei confronti della civiltà contadina e del nuovo fascismo dei consumi.

I termini di un simile impegno sono noti: sono quelli del Pasolini che ha «inventato la poesia civile di sinistra», come afferma Alberto Moravia nella sua appassionata orazione funebre – in un certo senso il primo mythos pasoliniano –,[50] e che raggiunge l’acme fra il 1973 e il 1975 sulle colonne del «Corriere della sera». Com’è noto, l’autore si pronuncia sui più disparati argomenti di attualità, attirandosi in certi casi, come la questione dell’aborto, non poche critiche e prese di distanza anche dai suoi sodali; tuttavia, nel lungo termine il coraggio di Pasolini di sfidare i loces communes ha prevalso sulle accuse di incoerenza e ambivalenza ideologica. In particolare, le interpretazioni politiche del suo omicidio insistono sulla circostanza che egli avrebbe pagato con la vita l’indefessa volontà di dire la verità o, perlomeno, la sua verità, come in Che cos’è questo golpe, l’editoriale apparso sul «Corriere» il 14 novembre 1974 e ripubblicato negli Scritti corsari col titolo Il romanzo delle stragi,. Sono quelle che Maraini definisce «esplosioni di verità talmente crude da suscitare timore […] per le conseguenze che avrebbero procurato»[51] e che possiamo ricondurre al Pasolini appunto corsaro o, con un termine greco riproposto da Foucault[52], al Pasolini «moderno parresiastes»,[53] fautore, secondo Carla Benedetti, di «un discorso in cui la verità non è più solo un fatto di verità dell’enunciato, ma di rischio dell’enunciatore»[54].

A questa versione di Pasolini si rifanno quegli autori che con forte coinvolgimento emotivo ricercano in lui il modello, morale ancora prima che politico, di una forma di impegno che non si sottrae all’imperativo estremo della verità. È il caso, in primis, di Gianni D’Elia, per il quale si può parlare di una totale identificazione con «il poeta più poeta, il morto / più vivo che conosca, dopo Giacomo / Leopardi»,[55] manifestatasi in svariate prove poetiche e saggistiche: ad esempio, la programmatica Pasolini nel ’75, pubblicata nel 1996 – «cuore maestro fratello maggiore // mite nel senso violento d’amore / amico poterti chiamare per nome!...» –,[56] il volume del 2009 di interventi militanti significativamente intitolato Riscritti corsari, sino alla recente poesia [Al fantasma corsaro], apparsa sulla rivista «Oblio» nel 2021. Dopo un incipit segnato dalle consuete, ma in questo caso particolarmente calcate contraddizioni del personaggio – «“Soave scimmia dallo zigomo duro / Marcato viso in voce celestiale | Homo sapiens dall’intelletto puro / Arcaico poeta del senso animale»[57] –, il componimento si concentra sullo strenuo discorso civile di Pasolini, nonché sugli effetti devastanti del suo coraggio di dire la verità: «Pier Paolo Pasolini ribollente mare invaso dal petrolio d’un potere oscuro»[58]. Il gusto petrarchesco dell’accostamento ossimorico procede in altri versi in cui Pasolini è tra l’altro definito «Vario ed estremo umanista ereticale»,[59] mentre la conclusione ritorna sulle tragiche conseguenze della sua parresia:

Schiantato contro il più segreto muro

Sull’idroscalo del freddo guerreggiare

Lì attirato da un mistero maturo

Lasciato solo e matato come un cane

Dal fascismo di sempre e imperituro

Del primitivo odiare universale...».[60]

Si avverte la volontà di fare proprio il «senso violento d’amore» riconosciuto al «fratello maggiore» di elezione: quella di D’Elia è una passione ideologica che eleva Pasolini a faro «nel vuoto crudele di oggi che raddoppia l’irrealtà nazionale dell’omologazione nelle mode stereotipate dei generi letterari di massa».[61] Si tratta di una visione del mondo che assume la polemica apocalittica di Pasolini, sposandone appieno il valore profetico, come si nota in un sonetto tratto dal Tiranno mellifluo, una sezione in versi di Riscritti corsari:

Se tu potessi vedere l’Italia,

la catastrofe in atto dell’Italia,

la catastrofe immobile e faziosa

di questa nostra gente fatta odiosa,

disperato della realtà, né lieto

della tua profezia realizzata,

perché al governo è il potere segreto

che la tua cara vita ha già schiacciata,

sempre più dentro l’opera e nel sesso,

a far la vita d’utopista ossesso,

pure godresti il tepore autunnale,

nel gran garbino, che annuncia sul mare

la tempesta e l’inverno capitale,

nella tragica farsa nazionale.[62]

Non mancano nella poesia alcuni echi montaliani – il «sempre più dentro» che evoca L’anguilla o la «tragica farsa nazionale» che rovescia l’ironia di Piove –, ma nell’impietosa invettiva che decompone l’apparente tregua del paesaggio marino risuona soprattutto la «profezia realizzata» di Pasolini: per chi ritiene che la sua verità sia la principale eredità dell’autore nella società desolata del presente, il parresiastes è anche un profeta che ha perfettamente compreso quali sarebbero stati gli esiti futuri della mutazione antropologica avviatasi negli anni Sessanta. Scrive Walter Siti: «C’è stato un momento, subito dopo la sua morte, che Pasolini è diventato di moda […]. Si parlava di lui poco meno di un profeta»,[63] ma per D’Elia, evidentemente, si è trattato non tanto di una postura à la page quanto dell’introiezione irreversibile di una prospettiva catastrofica. Al contempo, il dato formale più rilevante è l’utilizzo del condizionale – «pure godresti» – all’interno di un lungo periodo ipotetico che copre l’intero componimento. L’utilizzo di questo modo verbale è infatti una marca del correlato topos dell’autore immaginato anziano, come mostra Pasolini, la poesia pubblicata da Giuseppe Conte sul «Messaggero» il 1° novembre 2005, per il trentennale della morte:

Avrebbe ottantre anni. Sul volto

le rughe ancora più scavate

e la bocca più rattrappita.

L’insonne meraviglia della vita

gli farebbe ancora cercare ragazzi

ma senza la dolcezza pagana di Kavafis.

Avrebbe visto compiersi la sua profezia

nell’era della Rete, dell’e-mail e del fax,

si sarebbe scagliato contro Bush, Blair, il mercato

e forse persino – a torto – contro i PACS.

Contraddittorio, non rassegnato

avrebbe amato o non amato

l’Islam, la sua energia

di conquista e di sottomissione?

Avrebbe cercato ancora tragedia, passione?[64]

Pasolini vi è rappresentato, non senza affondi umoristici, come un vecchio i cui tratti sono evocati con un costante ricorso al condizionale, il modo verbale che meglio veicola la scommessa interpretativa su che cosa avrebbe detto del mondo contemporaneo l’autore se non fosse prematuramente ucciso. Il perno del discorso è, di nuovo, il compiersi della «profezia», ma i versi sembrano parlare più di chi scrive che non di Pasolini, come rivelano alcune significative scelte lessicali, ad esempio «l’insonne meraviglia della vita» che ammorbidiscono – ‘impenniscono’ – la compulsività sessuale pasoliniana, al di là della presa di distanza da Kavafis. La trasformazione di Pasolini in un alter ego è un tratto che richiama il «fratello maggiore» di D’Elia, cui lo lega anche il comune richiamo al tragico nel verso finale della poesia; il Pasolini profeta di Conte risulta più disteso, tuttavia, di quello di D’Elia, che appare come corroso dalla sua più esibita azione di parresiastes.

Il culto implicato dal personaggio parresiastes e profeta si manifesta in un’altra variante di questa versione mitografica, più un corollario, a ben vedere, che non un attributo della sua figura: il pellegrinaggio alla tomba dell’autore a Casarsa. Ancora D’Elia ne fornisce un duplice esempio con Ritorno a Casarsa (1988) e Altro ritorno a Casarsa (2006), che si chiude con questa immagine:

[…]

e due lumache stavano allacciate

vicino alla tua tomba, in amore, PIER

PAOLO PASOLINI (1922-75), con tua madre

Susanna Colussi ved. Pasolini (1891-81);

e i sette fusticelli dell’alloro

alle rose, alle roselline, drizzavano

pagoda d’ombra, anche a noi, morti vivi…[65]

Si noterà, a dimostrazione della coerenza perseguita da D’Elia nel guardare a Pasolini come a «un riferimento a tutti gli effetti fondamentale»,[66] il rovesciamento che, di fronte al poeta morto ma vivo, ‘allacciato’ alla madre, nello strazio del presente rende veri «morti» i vivi. Il pellegrinaggio, però, non concerne solo la generazione degli autori che sono diventati adulti negli anni Settanta e che hanno fatto in tempo ad assistere al magistero di Pasolini in vita; al parresiastes e, in particolare, al Romanzo delle stragi guarda anche il viaggio a Casarsa di Roberto Saviano in Gomorra (2006), alla fine del capitolo Cemento armato dedicato all’impero economico dei Casalesi:

Casarsa è un bel posto, uno di quei posti dove ti viene facile pensare a qualcuno che voglia campare di scrittura, e invece ti è difficile pensare a qualcuno che se ne va dal paese per scendere giù, oltre la linea dell’inferno. Andai sulla tomba di Pasolini non per un omaggio, neanche per una celebrazione. Pier Paolo Pasolini. Il nome uno e trino, come diceva Caproni, non è il mio santino laico, né un Cristo letterario. Mi andava di trovare un posto. Un posto dove fosse ancora possibile riflettere senza vergogna sulla possibilità della parola. La possibilità di scrivere dei meccanismi del potere, al di là delle storie, oltre i dettagli. Riflettere se era ancora possibile fare i nomi, a uno a uno, indicare i visi, spogliare i corpi dei reati e renderli elementi dell’architettura dell’autorità. Se era ancora possibile inseguire come porci da tartufo le dinamiche del reale, l’affermazione dei poteri, senza metafore, senza mediazioni, con la sola lama della scrittura. […] dopo aver vagato inutilmente riuscii a raggiungere via Valvasore, il cimitero dove è sepolto Pasolini e tutta la sua famiglia. Sulla sinistra, poco dopo l’ingresso, c’era un’aiuola di terra nuda. Mi avvicinai a questo quadrato con al centro due lastre di marmo bianco, piccole, e vidi la tomba. “Pier Paolo Pasolini (1922-1975).” Al fianco, poco più in là, quella della madre. Mi sembrò d’essere meno solo, e lì iniziai a biascicare la mia rabbia, con i pugni stretti sino a far entrare le unghie nella carne del palmo. Iniziai a articolare il mio io so, l’io so del mio tempo.[67]

Con i suoi tipici effetti di esacerbazione stilistica Saviano da una parte prende le distanze dal culto laico dell’autore, dall’altra mostra come l’indignazione civile di Pasolini lo faccia sentire «meno solo» nella rabbia di cui si nutre l’ostinazione del suo ‘sapere’. Pertanto, recuperando più stringentemente il lessico di questa mappatura mitografica, ci si può spingere ad affermare che la «possibilità della parola» che Pasolini ha dischiuso rappresenti il modello massimo della categoria di parresiastes a cui Saviano sente di appartenere. Al punto che nelle pagine seguenti, per presentare il senso della sua operazione di denuncia, Saviano ripropone, variandolo, il celebre attacco del Romanzo delle stragi: «Io so e ho le prove. Io so come hanno origine le economie e dove prendono l’odore. L’odore dell’affermazione e della vittoria. Io so che cosa trasuda il profitto. Io so».[68]

A ben vedere, di tratta di una riproposizione che rovescia il ‘sapere’ pasoliniano in quanto adesso – nel «mio tempo» che è poi il nostro, la nostra attualità – non basta più per dire la verità essere uno scrittore, ma è necessaria l’esperienza di chi ha frequentato i contesti criminali di cui parla e ha sufficienti «prove» per dimostrare le proprie affermazioni.[69] Ciò non toglie che il Pasolini parresiastes che appare con questa sorta di cameo in Gomorra sia un personaggio che acquista significato innanzitutto dalla proiezione su di lui che Saviano fa della propria stessa rivendicata parresia. Di conseguenza, nonostante neghi la natura di «omaggio» o «celebrazione» nei confronti di un qualche «santino laico» o «Cristo letterario», Saviano dà vita a ciò che in sostanza finisce per apparire un pellegrinaggio in un luogo in cui si celebra il rito dei (poeti) morti: di fronte alla tomba del poeta civile per eccellenza del Novecento italiano, l’‘io so’ del giovane parresiastes molto assomiglia a una preghiera o a un mantra recitati al cospetto del proprio nume tutelare.

3. Il poeta assassinato

Tra i cultori del Pasolini parresiastas e profeta si può contare anche Elio Fiore. «La tristezza che ebbe la tua coraggiosa allegria», redatta fra il 5 e il 7 novembre 1975 con un titolo che cita Federico García Lorca, ripropone con toni accesi e sacrali dettati dall’urgenza del lutto quello che con irriverente ironia Laura Betti definiva, come si è visto, il parnaso letterario della Roma che fu:

Elsa e Moravia ti capirono. E i compagni veri. Ora,

non voglio vedere nessuno. Gli attori

devono recitare, fino in fondo, la loro parte perfetta.

Al tuo cuore, non hanno creduto, gli eterni scribi

che ti erano accanto, vivi, perché il tuo sangue

svelasse i loro peccati occulti, lordi di sacro![70]

In effetti, non si può non rilevare la frequenza delle apparizioni di Alberto Moravia ed Elsa Morante nelle mitografie pasoliniane. Specie quest’ultima si erge come figura potente e cruciale, un’autentica «madre simbolica» come la definisce Maraini,[71] che conobbe Pasolini verso la metà degli anni Cinquanta e intrattenne con lui una stretta amicizia e collaborazione intellettuale perlomeno fino all’inizio degli anni Settanta. A quest’altezza il rapporto si raffreddò per divergenze personali e culturali – le scelte di vita di Ninetto Davoli, la diffidenza di Morante per la ricchezza da cinematografaro di Pasolini, la recensione molto aspra di lui alla Storia –,[72] cosa che spiega perché in Morte di Pasolini Bellezza ritragga la scrittrice «addolorata per non essersi riconciliata con Pier Paolo».[73] Al tempo, tuttavia, non ci fu nessuna presa di posizione ufficiale da parte dell’autrice, coerentemente col suo proposito di affidare unicamente alla scrittura l’espressione delle proprie posizioni e idee, come sarebbe in effetti avvenuto col suo ultimo romanzo Aracoeli nel 1982.

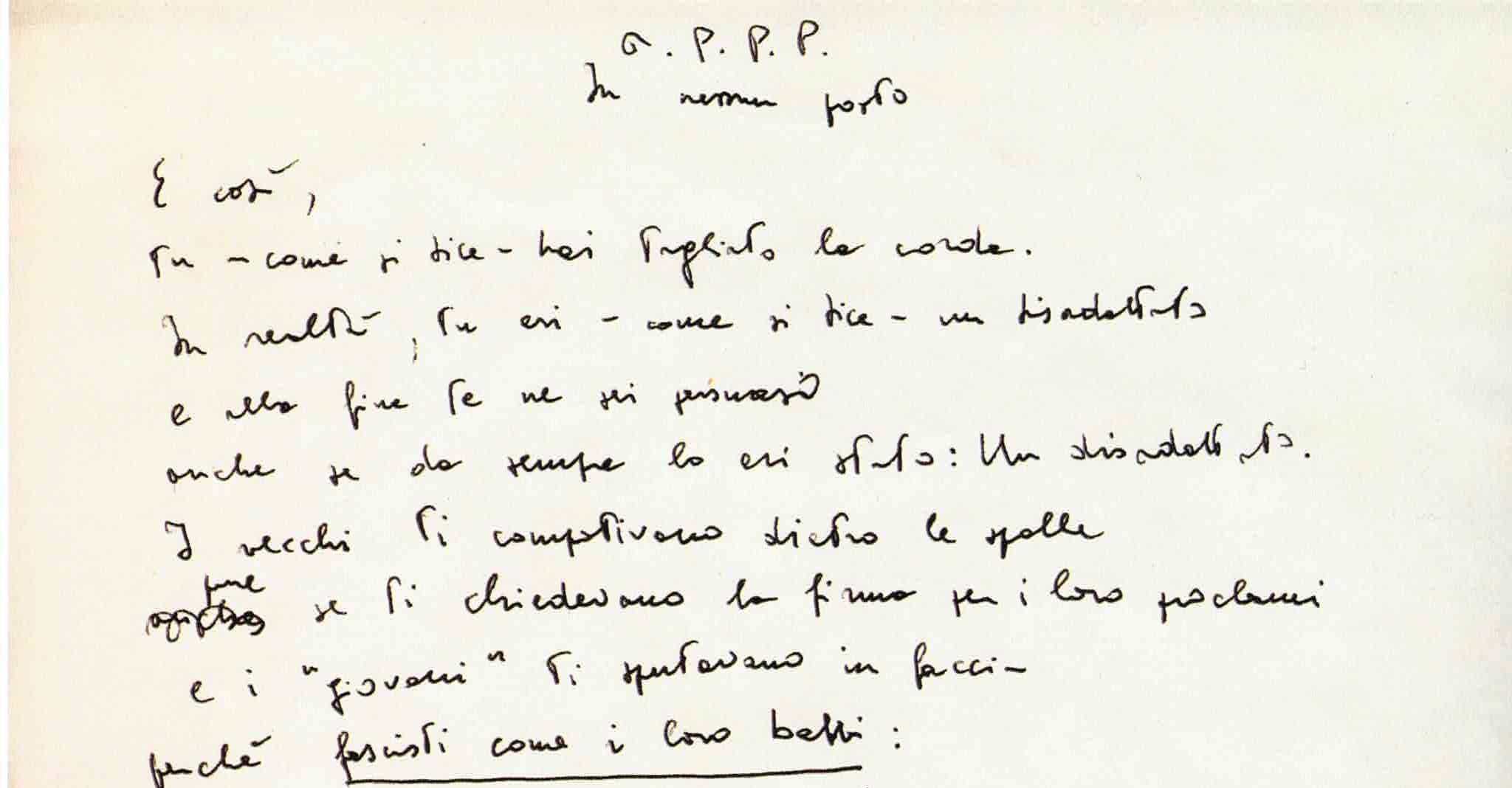

Come è stato rilevato dalla critica,[74] il protagonista e io narrante omosessuale Manuele non poco appare ricalcato, nel suo rapporto simbiotico con la madre, nel suo odio antiborghese, e nella delusione di fronte ai ragazzi post Sessantotto, sulla figura di Pasolini. Tuttavia, se correttamente si può parlare di Aracoeli anche come di un’elaborazione del lutto per la morte dell’amico perduto, è altresì vero che ‘tecnicamente’ non assistiamo alla costruzione di un racconto che ruoti intorno a un personaggio di nome Pier Paolo; per tale ragione, mi pare più opportuno valutare il ruolo di Morante nell’orizzonte mitografico pasoliniano a partire dalla poesia A P.P.P. In nessun posto, datata 13 febbraio 1976 e ritrovata tra le carte dell’autrice, ora conservate presso l’Archivio della Biblioteca Nazionale Centrale di Roma.

L’incipit recita: «E così, / tu – come si dice – hai tagliato la corda. / In realtà, tu eri – come si dice – un disadattato / e alla fine te ne sei persuaso / anche se da sempre lo eri stato: Un disadattato».[75] Siamo subito immersi nella situazione di conflittualità dolorosa che secondo Morante separava Pasolini dalle stesse persone che pure gli si rivolgevano, ipocritamente, in cerca di un sostegno non solo intellettuale, ma anche economico per le loro battaglie: gli stessi che poi, specie i giovani, pubblicamente gli «sputavano in faccia»,[76] magari rinfacciandogli la sua omosessualità:

Ma in verità in verità in verità

quello per cui tu stesso ti credevi un diverso

non era la tua vera diversità.

La tua vera diversità era la poesia

È quella l’ultima ragione del loro odio

perché i poeti sono il sale della terra

e loro vogliono la terra insipida.

In realtà, LORO sono contro-natura.

E tu sei natura: Poesia cioè natura.[77]

Il tono evangelico assimila l’identificazione narcisistica che sin dal periodo friulano da Pasolini ha instaurato con l’immagine del Cristo crocefisso, «anticipando quello stretto rapporto tra autore e personaggio, tra opera e biografia, che segnerà l’intera esperienza scandalosa»[78] dell’autore, come ha rilevato Gian Carlo Ferretti. Morante piega però tale identificazione a fini diversi: per sostenere una prospettiva sul personaggio divergente dalla vulgata, secondo la quale la vera diversità – e il vero scandalo – di Pasolini non sarebbe stata l’omosessualità, bensì la sua intima poeticità. In ciò si consuma appieno la tensione mitografica della scrittrice: Pasolini risulta un personaggio della sua costellazione autoriale, nella quale poesia e grazia sono considerate le virtù massime della condizione umana. Non si tratta, tuttavia, di una posizione meramente letteraria; la poesia post mortem conduce a compimento il senso di un rapporto di amicizia travagliato, ma animato per decenni da un’innegabile sincerità affettiva, come testimonia sin da subito la lettera del 3 gennaio 1955 in cui Elsa annuncia a Stanislao Lepri, compagno dell’amica pittrice Leanor Fini, di aver conosciuto una «persona molto simpatica […] un poeta: Pasolini, ma questi miracoli sono rari».[79]

Nell’osmosi di letteratura e vita professata da Morante, Pasolini si configura come un poeta di cui il mondo contemporaneo, quello dell’età atomica amaramente descritto in tutta la sua irrealtà in Pro o contro la bomba atomica, non può che essere nemico. Per tale ragione la scrittrice immagina che, con uno scherzo supremo, non dissimile da quelli dei F.P. della canzone ad essi dedicata nel 1968 nel Mondo salvato dai ragazzini, Pier Paolo abbia «tagliato la corda»[80], lasciandosi alle spalle la miseria delle «crisi di governo / e i cali della lira, e decretoni e decretini / e leggi e leggione»[81], ma anche delle «speculazioni e rendite accumulate / e fughe dei capitali e tasse evase / e delle loro carriere ecc.».[82] La poesia, però, non si chiude sulla speranza di immaginare Pier Paolo che di tali miserie ride e sorride «dal Nessun Posto / dove ti trovi ora di passaggio»;[83] seguono altri versi che, pur con affetto, esprimono il disagio di Morante di fronte alla nuova ricchezza del registra e intellettuale di successo:

Tu eri un povero

e andavi sull’Alfa come ci vanno i poveri

per farne sfoggio tra i tuoi compaesani: i poveri,

nei tuoi begli abitucci da provinciale ultima moda

come i bambini che ostentano di essere più ricchi degli altri

per bisogno d’amore degli altri.

Tu in realtà questo bramavi: di essere uguale agli altri,

e invece non lo eri. DIVERSO, ma perché?

Perché eri un poeta.

E questo loro non ti perdonano: d’essere un poeta.

Ma tu ridi[ne].

Lasciagli i loro giornali e mezzi di massa

e vattene con le tue poesie solitarie

al Paradiso.

Offri il tuo libro di poesie al guardiano del Paradiso

e vedi come s’apre davanti a te

la porta d’oro

Pier Paolo, amico mio.[84]

La condizione piccolo-borghese di ritorno, per così dire, di Pasolini non scalfisce l’autenticità della sua natura poetica, semmai accresce la tenerezza dell’amica nel descrivere lo spettacolo dei suoi tentativi ingenui e maldestri di essere come gli altri, proprio lui che di continuo stigmatizzava l’omologazione culturale della nuova Italia del benessere. Al contempo, si intuisce che è la sua condizione poetica, non la sua verve polemista, a rendere agli occhi di Morante Pasolini un parresiastes: perché, come sostenuto in Pro o contro la bomba atomica, la missione dei poeti – e quindi anche di lei stessa – è di restituire realtà all’irrealtà del presente, premesso che «Irrealtà è sinonimo di volgarità, e realtà è sinonimo di poesia».[85]

La poesia è stata resa nota più di venticinque anni dopo la morte dell’autrice, ma il suo valore non è solo quello di una testimonianza postuma. A P.P.P. In nessun posto delinea una diffusa modalità di approccio a Pasolini, specie negli ambienti di amicizia intellettuale da lui frequentanti. La si riconosce anche nell’orazione funebre di Moravia – e infatti nel Libro degli amici Elio Pecora si ricorda di Morante che al funerale di Pasolini «bacia le mani [dello scrittore] dopo la disperata orazione»[86] – e in alcuni lavori di Dario Bellezza, non a caso molto legato, per quanto conflittualmente, a Morante, oltre che allo stesso Pasolini, al quale già dedicò vari componimenti poetici prima della sua morte. Al 1983 data invece In memoriam, il cui incipit attinge a piene mani da alcuni dei topoi mitografici che, pur nelle differenze delle caratterizzazioni, si sono già individuati:

Un poeta

che vede da lontano, dall’indefinito azzurro,

la vita di quaggiù, e innocuo ormai

nel suo sangue versato come Cristo

si dispera di non farne più parte![87]

Più avanti si parla di «procurato martirio: / anelito di Narciso che vuole espiare / i peccati del mondo, pubblica / crocifissione»[88] e si definisce Pasolini un «civile poeta»[89], secondo una prospettiva che appare ancora in linea con il primo dei due libri che Bellezza ha dedicato al suo amico e mentore: Morte di Pasolini, del 1981, cui farà seguito Il poeta assassinato. Una riflessione, un’ipotesi, una sfida sulla morte di Pier Paolo Pasolini, uscito nel 1996.[90] Mentre in questo secondo lavoro, redatto in prossimità della propria morte come una sorta di rito liberatorio ma anche di abiura risarcitoria, Bellezza sposerà la tesi del delitto politico, in Morte di Pasolini – su cui mi concentro – l’autore sostiene la difficile, persino improbabile, posizione di una morte poetica: di una morte, cioè, in cui si consumano i più tragici effetti della via poetica di Pasolini all’eros omosessuale. In altri termini, anche Bellezza ritiene che il 2 novembre 1975 sia stato ucciso un poeta, ma la versione che egli fornisce si discosta da quella sostanzialmente umanistica di Morante, esplorando piuttosto gli anfratti più disturbanti e notturni della sessualità pasoliniana.

Pur senza raggiungere i livelli decostruttivi di Betti, Morte di Pasolini ne condivide la logica emotiva e dolorosa, sebbene Bellezza affermi che nel 1975 il rapporto con Pasolini era già stato «digerito, smaltito, superato»[91]. D’altro canto, l’autore rivendica come propria la «funzione Pasolini»[92] del contraddirsi e ciò contribuisce a spiegare il fatto che la successione dei capitoli sia nervosa e irregolare. L’iniziale Premessa, di ben cinquanta pagine, è assai più lunga delle successive sezioni, che prendono tutte le mosse dalla scena ossessiva di Bellezza che osserva Pino Pelosi al processo del 1976: un effetto di realtà, ma anche una strategia finzionale che consente di appigliare il discorso all’elaborazione di un trauma in cui il lutto per la morte dell’amico si intreccia con la sconvolgente fascinazione per l’assassino. Bellezza si rende conto, tuttavia, che è proprio il suo sguardo posato su Pelosi a costituire la chiave per scrivere della morte dell’amico: ciò che egli si propone di fare è «di guardarlo [Pelosi] con gli occhi di desiderio di Pasolini».[93] Dovrà quindi Dario immedesimarsi con Pier Paolo e immaginare il desiderio che egli può avere avuto di questo ragazzo ricciuto, così simile al perduto Ninetto, estrema incarnazione del mito erotico-poetico dell’«epoca favolosa dei suoi ragazzi di vita»,[94] prima che la mutazione antropologica degli Italiani coinvolgesse anche loro, ormai indistinguibili nelle capigliature e nell’abbigliamento dai detestati, sessualmente irrilevanti, ragazzi borghesi.

In tale ottica Bellezza trova inverosimile la pista del delitto politico, ritenendo che ogni prova del coinvolgimento di altri possa rovesciarsi in una controprova: dalle impronte sul fango dell’Idroscalo al golf verde ritrovato nell’auto di Pasolini e alla mancanza di sangue sui vestiti di Pelosi. Per lui, come per Nico Naldini e Sandro Penna, che cita a sostegno della sua tesi, l’omicidio è stato un delitto a sfondo sessuale, in cui il desiderio cristallizzato per i ragazzi si è intrecciato con la cupio dissolvi dell’ultimo Pasolini:

Io penso sempre che Pasolini alla fin fine, quando è stato tutto detto, e si è anche imprecato contro il destino e sia stato che no, per carità, non voleva morire, pure, pur preso alla sprovvista, non sia sia lasciato sfuggire l’occasione. Un’occasione più unica che rara. E senza ironia questo è detto e scritto. Era un poeta: la morte era al centro della sua meditazione; l’ha vista, non ha voluto o potuto sfuggirle.[95]

Bellezza ricorda che nell’opera di Pasolini non soltanto molti sono i luoghi in cui questi ha descritto il proprio amore compulsivo per i ragazzi, sino al trattatello pedagogico Gennariello, nel 1974 fuori tempo massimo, ma anche si riscontrano occasioni in cui ha inscenato un’inquietante prefigurazione della propria morte violenta, come accade nella Divina Mimesis, risalente agli anni Sessanta ma pubblicata da Pasolini pochi mesi prima del suo assassino. Non di meno Bellezza menziona episodi violenti sperimentati dall’autore negli ultimi tempi della sua vita, come la rapina della sua auto: non per rimproverare l’imprudenza dell’amico quanto per rimarcarne l’attrazione per il pericolo, l’intreccio di paura ed eros, la concezione del sesso solo in termini di avventura e rischio, di fascinazione per la violenza. Scrive Bellezza al culmine della sua (ipotetica) versione dei fatti, chiamando a supporto noi lettori:

Quello che mi sgomenta di più, e sgomentandomi mi lascia l’amaro in bocca, come uno che non può avvertire di un pericolo mortale l’amico del cuore, è questo: Pasolini capì che Pelosi era un potenziale assassino. Dato l’occhio clinico ed esercitato del regista di cinema che prende i suoi attori dalla strada per far loro recitare la parte che la loro faccia esprime, per esibire la loro anima, come diceva? Al ladro chiedeva di fare il ladro, a un truffatore il truffatore, a una checca la checca, a Pelosi invece ha chiesto di recitare la parte più importante della sua vita, quella intravista e neppure confessata a se stesso. E dunque se uno accetta, caro lettore, il fatto che sia stato Pelosi, il ragazzo dai ricci neri come quelli di Ninetto, l’assassino, allora deve pure arrivare alle estreme conseguenze del delitto: che Pasolini sapesse e sia stato corresponsabile della sua morte.[96]

La tesi può apparire discutibile, tanto più a quaranta anni di distanza da quando è stata enunciata, con tutti i risvolti che sono stati nel frattempo considerati e molto hanno a che fare con la redazione di Petrolio, cui Bellezza accenna per sentito dire nella cerchia delle comuni conoscenze, oltre che in virtù della testimonianza di Dino Pedriali, da lui incontrato durante la stesura del libro. Non per questo risulta inficiato il valore mitografico di Morte di Pasolini, del quale lo stesso autore appare consapevole nel momento in cui nelle pagine iniziali afferma: «Certo, anche la mia è letteratura».[97] Una letteratura, tuttavia, che non sembra rientrare, per riprendere l’icastica immagine di Giorgio Caproni citata in exergo, nel «fiore all’occhiello»[98] di chi vuol «far[si] bello» in nome del poeta ucciso.

4. Il potente intellettuale

Nei tre filoni individuati sinora il sentimento dominante è senz’altro quello dell’empatia, nei confronti sia dell’uomo Pier Paolo che dell’autore Pasolini, attraverso la quale chi scrive afferma una visione della vita e della letteratura simile a quella del proprio personaggio. Molteplici sono gli esempi che si potrebbero ulteriormente addurre, specie poetici: di autori e autrici sia della sua generazione o poco più anziani, sia più giovani o nati dopo il 1975, posteriori ma anche postumi nel loro rapporto all’opera di Pasolini attraverso il filtro della sua morte orrenda. Sembrerebbero, quindi, le costanti tematiche mitografiche ancora pressoché coincidenti con alcune delle componenti del mito dell’autore rilevate da Walter Siti in un intervento del 2006, che egli stesso, raccogliendolo in Quindici riprese, descrive come «polemico, e come tutti gli interventi polemici un po’ esagerato»:[99] la «poesia assassinata dalla società»,[100] «la certezza che esistono i profeti, che intuiscono e vedono per noi»,[101] il «coraggio delle proprie idee, fino alla morte».[102]

Tuttavia, osservando attentamente le versioni di Pier Paolo che si sono citate, si nota come l’empatia sia spesso venata di riserve o di un’ombra di incomprensione, raggiungendo la forma di un’adesione incondizionata solo nei casi in cui la ‘funzione Pasolini’ sia piegata, più che a un esercizio di feconda contraddittorietà, a un radicale antagonismo etico-politico nei confronti della società contemporanea. Si pensi, al riguardo, a un segmento di Morte di Pasolini in cui, coi consueti toni melodrammatici, Bellezza definisce Pasolini «quell’angelo di luce e di buio, frammento inequivocabile del Potere Culturale».[103] È questo un tratto che, da un lato, evoca il parnaso intellettuale in cui Betti comicamente chiede a Pasolini di venire introdotta; dall’altro, richiama certe notazioni già di Franco Fortini che con Pasolini ebbe un rapporto intenso e conflittuale e in vari luoghi dei suoi saggi a lui dedicati parla del «gruppo, anche di potere, costituito a Roma da Moravia, la Morante, Pasolini e i loro amici»[104] – e non sarà casuale che Siti dedichi Quindici riprese proprio «Alla memoria di Franco Fortini, severo e affettuoso antidoto».[105]

In questa prima mappatura delle mitografie pasoliniane nell’orizzonte di una rete tematica vorrei pertanto contemplare anche «il successo di pubblico e di mercato, che insieme ai riconoscimenti e alle gratificazioni può portare con sé mistificazioni, strumentalizzazioni e ambiguità (lo stesso Pasolini se ne rammarica, sia pur contraddittoriamente)».[106] A tal fine, mi soffermerò su un’opera che offre una visione spiazzante e disincantata del suo protagonista, ossia Giornate di Sodoma. Ritratto di Pasolini e del suo ultimo film di Uberto Paolo Quintavalle, pubblicato nel 1976: perché, se è vero che l’autore non può essere equiparato a intellettuali del calibro di Fortini, Ferretti e Siti, sono proprio i suoi limiti ideologici e estetici che, sottraendolo al carisma di Pasolini, gli consentono di costruire un profilo spregiudicato e privo di forme di soggezione. Conferisce poi un supplementare valore al controcanto di Giornate di Sodoma il fatto, tutt’altro che scontato, che Quintavalle riconosca l’autenticità della sofferenza dietro le contraddizioni del personaggio. Con un esercizio di straniamento pari alla convinzione di detenere un punto di vista assolutamente attendibile, egli osserva sì quelle che gli appaiono le eccentricità spesso incomprensibili di Pasolini, ma non di meno registra il dolore con cui questi nel suo ultimo anno di vita si sentiva «un perseguitato, un escluso»,[107] o persino «un martire»[108].

Come suggerisce pur con qualche ambiguità il titolo, il racconto è incentrato sul periodo di lavorazione di Salò o le centoventi giornate di Sodoma, in quanto l’autore è uno degli attori non professionisti reclutati per il film. Pasolini gli propose di interpretare uno dei quattro aguzzini, l’Eccellenza, già all’inizio del 1975, dato che lo conosceva da tempo ed evidentemente considerava il suo volto particolarmente adatto a esprimere il temperamento del personaggio, secondo Quintavalle sarebbe il più artistico dei quattro. Sin dalle prime pagine, tuttavia, ci si accorge della distanza, culturale ed esistenziale, fra i due. Quintavalle, di estrazione aristocratica milanese, risulta estraneo a qualsiasi koiné intellettuale del tempo e non condivide, quando proprio non comprende, le ragioni del film a cui ha preso parte, cosicché chi legge si ritrova spesso a pensare alla scena della Ricotta in cui il regista interpretato da Orson Welles sbeffeggia un giornalista dicendogli che non ha capito niente della poesia che gli ha appena letto. Ciò non impedisce a Quintavalle di riconoscere «i lampi di intuizione visiva»[109] che scaturiscono da un modo di lavorare apparentemente disordinato e, più in generale, il paradossale esibizionismo pasoliniano, di tipo opposto a quello dannunziano: «Proponeva, in fondo, al suo pubblico un modello di vita che nessuno logicamente avrebbe voluto vivere o imitare, dal momento che lui stesso se ne diceva angosciato e schifato».[110]

L’attento esercizio di osservazione si traduce in una prosa asciutta e disadorna, a volte persino didascalica nello sforzo di non far passare i propri giudizi per un moralismo che in effetti è assente. I giudizi sono, piuttosto, quelli dell’uomo di mondo, disincantato e nutrito di buon senso, non di meno stupito di fronte a ciò che gli si presenta come l’intimo rovello di incomprensibilità del personaggio Pasolini:

Certo, nessuno ama le persone negative, i pessimisti a oltranza. Pasolini in teoria avrebbe potuto avere tutte le carte in regola per riuscire antipatico e insopportabile. Invece non era così: dalla sua persona, anzi, emanava qualcosa che lo rendeva attraente nonostante tutti i discorsi catastrofici […].

Uno che lo avesse visto per la prima volta, quale sensazione ne avrebbe provato? Un uomo piccolo magrolino, con nulla di imponente nell’aspetto o nel comportamento. Silenzioso, non invadente, chiuso in se stesso, gelido. Lo si sarebbe detto una persona passiva, abulica, che si lasciava trascinare dalla corrente. Non certo quel grande organizzatore, animatore, trascinatore che era. Non aveva mai l’aria indaffarata, affrettata, eppure combinava una massa di cose. Il suo modo di fare era costantemente sotto controllo, cortese e compito, però stava sempre sulle sue, rispondendo puntualmente alle domande ma non di più.[111]

Quello del distacco, per cui «non si capiva se non stesse in verità annoiandosi e se non fosse col pensiero lontano mille chilometri»,[112] è un motivo mitografico ricorrente, come si è visto, che esprime l’inquietudine di chi ha frequentato Pasolini al cospetto di ciò che si configura come il suo più sfuggente nocciolo psicologico; più specificamente, però, la versione di Giornate di Sodoma sposta le enigmatiche contraddizioni dell’autore – «A voler[le] analizzare […] non si finirebbe mai» –[113] nelle maglie di un’ambivalente relazione col potere. Da una parte, Quintavalle ricorda che Pasolini, «dovendo scegliere fra vivere nelle borgate e avere rapporti occasionali col mondo borghese oppure vivere nel mondo borghese e avere rapporti occasionali con le borgate, aveva optato per la soluzione borghese»;[114] dall’altra, riporta un dialogo che avrebbe avuto effettivamente luogo, suscitando un iroso disaccordo nel suo interlocutore:

Gli spiegai: «Non ti rendi conto che tu sei praticamente l’uomo più potente d’Italia, che nessuno ha la tua libertà di azione? Neanche Fanfani o Berlinguer possono fare e dire quello che vogliono, tu però sì. Qualsiasi cosa ti salti in testa, se vuoi batterti per il divorzio piuttosto che contro, per l’aborto o contro l’aborto, tu puoi dire la tua, avere il più importante giornale d’Italia che pubblica il tuo scritto immediatamente in prima pagina, e, quel che è più, tutta la nazione che immediatamente ne discute, perché sei in grado di influenzare la gente come pochi altri. Guarda anche il caso di questo film, non so se alcun altro regista potrebbe girare un soggetto come questo con la libertà tua, circondato dal rispetto e dall’aura dell’alta cultura. […]

«Quanto a Potere, devi ammettere che tu sei in una posizione tale da poter fare quasi tutto quello che ti salta in testa, e da poterlo far fare agli altri, come stai facendo nel caso presente, perlomeno in maniera assai più rilevante che non la stragrande maggioranza. Non ti rendi conto che sei, oggi come oggi, un Potente con la P maiuscola, un privilegiato del potere? Cosa sono allora tutte queste tue pretese? Stai protestando contro te stesso?»[115]

Una simile ‘spiegazione’ – e il termine bene rivela la prospettiva di presunta superiorità che l’autore di Giornate di Sodoma si riserva – poggia su un’argomentazione così retoricamente curata che risulta difficile credere che il dialogo possa avere effettivamente avuto luogo in questi termini. Sembra di riconoscere, piuttosto, una strategia narrativa mediante la quale Quintavalle concentra la sua visione del personaggio Pasolini: una visione che, tra Fanfani e Berlinguer, generalizza senz’altro le forme e gli esercizi di potere, ma al contempo – per tornare ai versi di Luzi da cui abbiamo preso le mosse – bene insinua un’ombra nella verità esibita, come un sottile rovescio della medaglia nella parola del parresiastes.

Si intuisce quanto mettere l’accento sulle ambivalenze di un intellettuale teso tra potere e impotenza possa contribuire a porre le basi per una più decisa ‘dissacrazione’ del personaggio Pasolini: non nei termini di un rancoroso abbattimento dell’altare cultuale, bensì in quelli di una fuoriuscita critica dal culto. In questa direzione – ed è l’auspicio che si può formulare al termine di questa prima mappatura mitografica –, si potrebbe persino giungere a riconoscere nella sineciosi implicata dalla funzione Pasolini una forma simbolica dello stesso Novecento, secolo quanto mai segnato da un doppio status intellettuale e popular, letterario e visuale, tragico e grottesco. E sarebbe questa non un’azione di cancel culture, bensì una postura simile a quella descritta da Attilio Bertolucci nei versi finali di Due frammenti della vita di Pier Paolo Pasolini (1993):

Non un brindisi funebre

un mazzo di genziane miste a felci

vogliono le tue ossa – non le tue ceneri –

che ancora inquietano e consolano

noi in attesa

di ricordarti di dimenticarti.[116]

1 P. Antonello, Dimenticare Pasolini. Intellettuali e impegno nell’Italia contemporanea, Milano-Udine, Mimesis, 2012, p. 98.

2 Ibidem.

3 Ibidem.

4 Cfr. rispettivamente P.P. Pasolini, Le lettere. Nuova edizione, a cura di A. Giordano e N. Naldini, Milano, Garzanti, 2021 e Idem., Petrolio, a cura di M. Careri e W. Siti, Milano, Garzanti, 2022.

5 Cfr. M. Belpoliti, Pasolini in salsa piccante, Milano, Guanda, 2010, p. 12. Belpoliti utilizza il termine per descrivere la necessità di fare i conti con l’eredità dell’autore: «divorare chi ci ha preceduto in sapienza, intelligenza ed età: ingerire con il maestro anche il suo sapere e la sua forza» (ibidem). A ben vedere, l’immagine di un simile banchetto molto è ancora debitrice di un’attitudine cultuale.

6 R. Galaverni, ‘Introduzione’, in Idem (a cura di), PPP. Poesie per Pasolini, Milano, Mondadori, 2022, p. 5. Superfluo precisare che l’antologia, apparsa nella collana Lo specchio e nella quale è raccolto il gotha della poesia italiana degli ultimi sessanta anni, meriterebbe una trattazione a sé. Posso qui attingervi solo in modo molto parziale, preferendo citare i lavori da questa sede anziché dalle edizioni originarie in quanto mi pare un modo per almeno segnalare l’esistenza di un più vasto orizzonte poetico.

7 Cfr. P.P. Pasolini, ‘Le ceneri di Gramsci’, in Id., Tutte le poesie, a cura e con uno scritto di W. Siti, Saggio introduttivo di F. Bandini, Cronologia a cura di N. Naldini, Milano, Mondadori, 2003, t. 1, p. 820.

8 Cfr. F. Fortini, ‘La contraddizione’, in Id., Attraverso Pasolini, Torino, Einaudi, 1993, p. 22.

9 R. Galaverni, ‘Notizie sui testi’, in Idem (a cura di), PPP. Poesie per Pasolini, p. 169.

10 M. Luzi, ‘Monologo di un servo in scena’, in Id., Parlate, a cura di Stefano Verdino, Novara, Interlinea, 2003, poi in R. Galaverni (a cura di), PPP. Poesie per Pasolini, p. 79.

11 Si può forse riconoscere il modello di The Dresser di Ronald Harwood (1979), tradotto in italiano col titolo Il servo di scena.

12 M. Luzi, ‘Monologo di un servo in scena’, p. 79.

13 Ibidem.

14 Ivi, p. 80.

15 Ibidem.

16 D. Maraini, Caro Pier Paolo, Vicenza, Neri Pozza, 2022, p. 52.

17 Ibidem.

18 Ivi, p. 94. Maraini sta menzionando qui la nuova edizione delle Lettere di Pasolini (cfr. supra nota 4).

19 Ibidem.

20 Ivi, p. 24.

21 Ivi, p. 203.

22 Ivi, p. 9.

23 Ivi, p. 17.

24 Ivi, p. 13.

25 Ibidem.

26 Ivi, p. 92.

27 Ivi, p. 128.

28 Ivi p. 19.

29 Ivi, p. 53.

30 Ivi, pp. 14-15.

31 Ibidem.

32 Ibidem.

33 «Un sogno profetico? Come al solito, quando stavo per risponderti, sei svanito e mi sono trovata a stringere il cuscino con le mani tremanti per lo sgomento» (ivi, p. 20); «quando sono tornata a guardare verso di te, eri sparito […]. Come al solito, quando pensavo di chiederti qualcosa, trovavo il vuoto» (ivi, p. 75).

34 Ivi, p. 177.

35 Ivi, p. 7.

36 Ivi, p. 40.

37 Ivi, p. 139.

38 L. Betti, Teta veleta, Milano, Garzanti, 1979, pp. 51-52.

39 Ivi, pp. 56-57.

40 Ivi, p. 57.

41 Ivi, p. 55.

42 A. Zanzotto, Lettera a Laura Betti, 3 giugno 1979, citata in R. Chiesi (a cura di), Laura Betti, illuminata di nero, Cineteca speciale, 2005, p. 71.

43 S. Rimini, Con occhi torbidi e innocenti. Laura Betti nel cinema di Pasolini, Lentini (CT), Duetredue Edizioni, 2021, p. 68.

44 E. Trevi, Qualcosa di scritto, Milano, Ponte alle Grazie, 2012, p. 77.

45 S. Rimini, Con occhi torbidi e innocenti, p. 11.

46 Ibidem. La citazione «personalità gigantesca» è tratta da L. Betti, ‘“Madame” Betti à Paris’, intervista a cura di J. Chavanne, Ex libris, 4 ottobre 1989 (traduzione di R. Chiesi).

47 Ivi, p. 65.

48 Riconducibile, peraltro, allo statuto divagrafico del libro. Cfr. anche M. Rizzarelli, ‘Il doppio talento dell’attrice che scrive. Per una mappa delle “divagrafie”’, Cahiers d’études italiannes, XXXII, 2021 [https://journals.openedition.org/cei/8357; accessed on 18.12.2022].

49 D. Bellezza, Morte di Pasolini, Milano, Mondadori, 1981, p. 38.

50 L’orazione funebre è ascoltabile su youtube: https://www.youtube.com/watch?v=oxyDdtxzuuo [accessed on 24.10.2022].

51 Ivi, p. 82.

52 In un corso tenuto presso l’Università di Berkeley nell’autunno del 1983; cfr. M. Foucault, Discorso e verità nella Grecia antica, Edizione italiana a cura di Adelina Galeotti, Introduzione di Remo Bodei, Roma, Donzelli, 2005.

53 C. Benedetti, Il tradimento dei critici, Torino, Bollati Boringhieri, 2002, p. 134

54 Ibidem.

55 G. D’Elia, ‘Altro ritorno a Casarsa’, in «nostro lunedì», 2005, 6, citato in R. Galaverni (a cura di), PPP. Poesie per Pasolini, p. 46.

56 G. D’Elia, ‘Pasolini nel ’75’, in Congedo dalla vecchia Olivetti, Torino, Einaudi, 1996, poi in R. Galaverni (a cura di), PPP. Poesie per Pasolini, p. 42.

57 G. D’Elia, ‘[Al fantasma corsaro]’, Oblio. Osservatorio bibliografico della letteratura italiana otto-novecentesca, 2021, XI, n. 44, p. 253,

58 Ibidem.

59 Ibidem.

60 Ibidem.

61 G. D’Elia, ‘Sul disincanto incivile’, Oblio, p. 252.

62 G. D’Elia, ‘IX’, in Il tiranno mellifluo, in Riscritti corsari, a cura di D. Nota, Milano, Effigie Edizioni, 2009, p. 162, poi in R. Galaverni (a cura di), PPP. Poesie per Pasolini, p. 48.

63 W. Siti, ‘Tra padri mancati ci si intende’ cit., p. 14. In particolare, ricorda Siti, «non ne potev[a] più di sentir[si] chiedere che cosa avrebbe pensato Pasolini dell’edonismo reaganiano o delle Brigate rosse» (ibidem).

64 G. Conte, ‘Pasolini’, in «Il Messaggero», 1° novembre 2005, poi in R. Galaverni (a cura di), PPP. Poesie per Pasolini, p. 39.

65 Idem, Altro ritorno a Casarsa, p. 47.

66 R. Galaverni, ‘Notizie sui testi’, p. 165.

67 R. Saviano, Gomorra, Milano, Mondadori, 2006, p. 233.

68 Ivi, p. 234.

69 «Il sapere di Saviano, che viene pure da un lavoro di ricerca, non rivendica altro privilegio che l’esperienza» (R. Donnarumma, Ipermodernità. Dove va la narrativa contemporanea, Bologna, il Mulino, 2014, p. 12, ma cfr. più ampiamente ivi, pp. 11-18). Siti parla di uno «slancio di ingenuità» (W. Siti, Contro l’impegno. Riflessioni sul Bene in letterature, Milano, Rizzoli, 2021, p. 71) e di un «imperativo vitalistico» (ibidem), secondo i quali Saviano perderebbe di vista il fatto che «Pasolini, sull’impotenza della parola di fronte all’enormità della vita, ci ha penato per anni, ci ha giocato il valore della sua poesia, attraverso una continua dolorosa sperimentazione formale. Per Saviano sembra che basti ridurre la forma ai minimi termini» (ibidem).

70 E. Fiore, ‘«La tristezza che ebbe la tua coraggiosa allegria»’, in Id., In purissimo azzurro, Milano, Garzanti,1986, poi in R. Galaverni (a cura di), PPP. Poesie per Pasolini, p. 57.

71 D. Maraini, Caro Pier Paolo, p. 42.

72 Si vedano al riguardo L’hobby del sonetto e il ritratto della scrittrice che il protagonista Carlo visita a Siracusa in Petrolio, anche se in questa figura confluiscono varie suggestioni (cfr. W. Siti, ‘Non doveva finire così’, in Quindici riprese. Cinquant’anni di studi su Pasolini, Milano, Rizzoli, pp. 355-382).

73 D. Bellezza, Morte di Pasolini, p. 38.

74 Cfr. al riguardo F. Fortini, ‘Aracoeli’, in Nuovi saggi italiani, Milano, Garzanti, 1987 e C. D’Angeli, Leggere Elsa Morante. Aracoeli, La Storia e Il mondo salvato dai ragazzini, Roma, Carocci, 2003, pp. 19-26.

75 E. Morante, ‘A P.P.P. in nessun posto’, in R. Galaverni (a cura di), PPP. Poesie per Pasolini, p. 104.

76 Ibidem.

77 Ivi, p. 105.

78 G.F. Ferretti, Pasolini personaggio. Un grande autore tra scandalo, persecuzione e successo, Novara, Interlinea, 2022, p. 15.

79 L’amata, Lettere di e a Elsa Morante, a cura di D. Morante, con la collaborazione di G. Zagra, Torino, Einaudi, 2012, p. 222. L’entusiasmo è tale che Morante ha dato a due suoi nuovi gattini il nome di «Penna e Pasolino, in onore dei due poeti» (ibidem).

80 E. Morante, ‘A P.P.P. in nessun posto’, p. 105.

81 Ibidem.

82 Ibidem.

83 Ibidem.

84 Ivi, pp. 105-106.

85 E. Morante, ‘[Prima stesura del Testo precedente]’, in La vita nel suo movimento. Recensioni cinematografiche 1950-1951, a cura di G. Fofi, Torino, Einaudi, 2017, p. 118. Il frammento risale alla prima metà degli anni Sessanta.

86 E. Pecora, Il libro degli amici, Vicenza, Neri Pozza, 2017, p. 63. Si vedano anche i versi di Jolanda Insana: «e anche Elsa con il suo biondo dolore è là | andando e tornando dall’inferno | sbircia avanti e indietro» (J. Insana, ‘Sfogliando «Il Menabò» numero 6 del ‘63», in «Il Messaggero», 1° novembre 2005, poi in R. Galaverni (a cura di), PPP. Poesie per Pasolini, p. 71).

87 D. Bellezza, ‘In Memoriam’, in Id., io, Milano, Mondadori, 1983, poi in R. Galaverni (a cura di), PPP. Poesie per Pasolini, p. 10.

88 Ivi, p. 11.

89 Ibidem.

90 Nel 2010 è poi apparsa postuma presso l’editore Via del Vento, a cura di Roberto Mosena, col titolo Ricordo di Pasolini la trascrizione di una conferenza del 1983.

91 D. Bellezza, Morte di Pasolini, p.14.

92 Ivi, p. 15.

93 Ivi, p. 79.

94 Ivi, p. 23.

95 Ivi, p. 21.

96 Ivi, pp. 110-111.

97 Ivi, p. 10.

98 G. Caproni, ‘Dopo aver rifiutato un pubblico commento sulla morte di Pier Paolo Pasolini’, in Res amissa (1991), in L’opera in versi, edizione critica a cura di L. Zuliani, introduzione di P.V. Mengaldo, cronologia e bibliografia delle opere di A. Dei, Milano, Mondadori, 1998, poi in R. Galaverni (a cura di), PPP. Poesie per Pasolini, p. 38. La poesia è datata 5 novembre 1976.

99 W. Siti, ‘Il mito Pasolini’, in Quindici riprese, p. 219.

100 Ivi, p. 220.

101 Ibidem.

102 Ivi, p. 221.

103 D. Bellezza, Morte di Pasolini, p.14.

104 F. Fortini, ‘Uno scambio di lettere’, in Attraverso Pasolini, p. 127.

105 W. Siti, ‘Quindici riprese, p. 7.

106 G.F. Ferretti, Pasolini personaggio, p. 27.

107 U.P. Quintavalle, Giornate di Sodoma. Ritratto di Pasolini e del suo ultimo film, Milano, Sugarco Edizioni, 1976, p. 81.

108 Ibidem.

109 Ivi, p. 46.

110 Ivi, p. 49.

111 Ivi, p. 98.

112 Ivi, p. 99.

113 Ivi, p. 70.

114 Ibidem.

115 Ivi, pp. 80-81.

116 A. Bertolucci, ‘Due frammenti della vita di Pier Paolo Pasolini’, in Verso le sorgenti del Cinghio, Garzanti, Milano, 1993, poi in R. Galaverni (a cura di), PPP. Poesie per Pasolini, p. 27.