Quando si pensa a Elio Vittorini e Albe Steiner viene subito in mente l’avventura del Politecnico (1945-1947), e forse anche le parole di Franco Fortini, che ricorda scivolare tra le mani del grafico quelle «sue strisce nere e rosse» (Steiner, Huber 1977, p. 14). Le pagine del periodico, fondato nella Milano del ’45, non sono solo il primo segno di una grafica moderna, ma anche il banco di prova della collaborazione tra lo scrittore e il designer, che avvia un’osmosi tra i loro rispettivi mestieri. Entrambi infatti sono attratti da quel politecnicismo che guarda alla cultura come ricerca, alla ricerca intesa come «dialogo democratico» tra diverse forme espressive e artistiche (Lupo 2011, p. 7). Capiterà spesso, infatti, che Vittorini si faccia prendere dal «vizio della tipografia», citando un articolo di Giuseppe Trevisani (Trevisani 1947, p. 22), così come Steiner diventi quasi co-autore delle decisioni più propriamente editoriali.

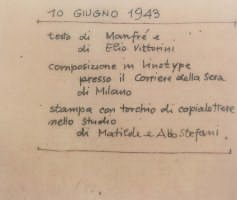

Un passo indietro può aiutarci a comprendere meglio le premesse che hanno portato alla rivoluzione grafica del Politecnico, seguendo come via privilegiata quella delle immagini. Siamo negli anni della Resistenza, quando nel 1943 Lica Covo-Steiner, rimasta a Milano come staffetta, incontra Vittorini. I coniugi Steiner sono entrambi partigiani comunisti e tramite il siciliano Salvatore (detto Totò) Di Benedetto – che nel ’43 è capo della sezione di Milano del fronte antifascista clandestino – iniziano a lavorare con lo scrittore. Svolgono attività di propaganda, curando la grafica di materiale politico di stampa clandestina, tra i quali il noto volantino Dieci giugno, composto nel 19° anniversario dell’eccidio di Giacomo Matteotti, zio di Steiner [figg. 1-2]. La scritta a mano del grafico si legge sul retro del volantino originale: composto presso il Corriere della Sera, redatto da Vittorini, Di Benedetto (Manfrè), stampato clandestinamente da Lica (Matilde) e Albe (Aldo Stefani) nel loro studio utilizzando come torchio un copia-lettere. Il volantino è uno dei primi lavori svolti clandestinamente, ma che già delinea la loro attività di comunicazione militante e prepara il terreno al «programma resistenziale» del Politecnico (Vittorini 2008, p. 1105). In questi anni, sono diversi gli incarichi di propaganda che verranno affidati allo scrittore, che spesso si occuperà della stampa in senso stretto, quindi della mise en page, acquisendo parte di quelle competenze tipografiche a cui farà ricorso di frequente durante la sua esperienza editoriale.

Sono due i giornali precursori del Politecnico e a cui Vittorini e Steiner, in diverso modo, guarderanno: Milano Sera e l’Unità clandestina, impaginata dal grafico a Domodossola nel ’44 e l’anno dopo a Milano assieme a Vittorini. Tuttavia, occorre qui fare una precisazione: com’è stato messo in luce da Marina Zancan (Zancan 1984, p. 15), il progetto Politecnico si fa risalire al movimento Fronte della cultura sotto Eugenio Curiel, nonché al giornale f.d.g. (Fronte della gioventù) (1944) il cui progetto grafico si deve a Lica Steiner. Tra i collaboratori c’è anche Vittorini, almeno nella fase iniziale, mentre Steiner si trova impegnato come partigiano in Val d’Ossola. Il sodalizio tra Vittorini e il grafico ritorna dunque nell’edizione milanese dell’Unità. Il giornale nei quarantacinque giorni dopo la caduta di Mussolini esce solo in cinque numeri, di cui il primo il 26 luglio (giorno dell’arresto di Vittorini). L’Unità è di sole due pagine, con articoli brevi e stretti [fig. 3]. Steiner viene incaricato di ridisegnare la grafica di quel foglio-simbolo in modo asciutto e geometrico: ripulisce i caratteri della scrittura, sposta il titolo su un lato della pagina, guadagnando così spazio e limpidezza. Già in questa prima esperienza si rintracciano gli interessi bauhausiani per la ‘scansione’ della testata e per la pulizia dell’impaginazione. La nuova veste dell’Unità viene mantenuta per tutto il periodo della clandestinità, compreso il periodo a Domodossola nel ’44. Dopo la Liberazione di Milano, Vittorini assume l’incarico di redattore capo del periodico non più clandestinamente per i primissimi numeri, ma presto lascia o è costretto a lasciare, e con lui anche Steiner decide di andar via per approdare in un altro giornale, Milano Sera [fig. 4]. Lo scrittore ne diventa redattore capo e Steiner, con a fianco Max Huber, si occupa del progetto grafico per i primi sette numeri. Il direttore responsabile è Michele Rago, che riassume così quell’esperienza:

Per “Milano Sera” Albe Steiner aveva fatto un progetto grafico che prefigurava già “Il Politecnico”. La testata era in bastoni enormi e molto belli e Vittorini, di suo, ci aggiungeva delle fotografie gigantesche. Questo suscitava feroci ironie nel partito e fuori (“Musocco Sera” qualcuno chiamava sfottitorio il giornale) (Crovi 1998, p. 235).

L’impostazione concepita da Steiner, basata su grossi e neri caratteri bastoni, anticipa dunque quella del Politecnico. Difatti l’11 agosto 1945 Milano Sera esce con la prima pagina occupata per un quarto da una grande fotografia di un soldato americano che mostra una gigantesca tartaruga, proprio per iniziativa dello scrittore. Il progetto non convince (per Gian Carlo Pajetta non basta un foglio di avanguardia di un gruppo letterario) e Vittorini, insieme a Steiner, viene «cacciato da “Milano Sera”». Così infatti riporta lo stesso Steiner su alcuni appunti con cui correda il volume-inchiesta sui quotidiani e periodici del tempo, Milano com’è (di cui sua è la grafica): «Il “Politecnico” è stato fondato da Vittorini dopo la sua cacciata da “Milano Sera” e fu studiato in tutti i particolari (compresi i programmi di contenuto) dalla Ginetta Varisco, da Lica Covo e Albe Steiner». E più avanti si legge ancora: «Steiner non fu solo il grafico (vedi volume sulla composizione della redazione di Forti Ed. Lerici) ma diversi articoli non firmati sono suoi (vedi Candoglia, Walt Disney, Natale, El Lissisty ecc.)» (Steiner 2015, p. 142). Questi appunti ci indicano due questioni importanti: la prima è che si tratta di un lavoro congiunto, non solo dei due intellettuali ma anche delle rispettive mogli; la seconda è che nella rivista grafica e contenuto (così come immagine e testo) sono imprescindibili. Non solo perché Vittorini crede nel valore funzionale della grafica, ma anche perché per il grafico-redattore la forma veicola il contenuto, e per farlo occorre conoscere l’oggetto e rispettare il destinatario (cfr. Steiner 1990, p. 195). Inoltre, è interessante la nota relativa al lavoro anche di Lica Steiner e Ginetta Varisco, che avranno sicuramente contribuito alla stesura del numero 17 del settimanale, dedicato all’emancipazione delle donne in America.

Come già delineato dal saggio di Corinne Pontillo, per meglio intercettare le influenze che hanno agito sul lavoro di Steiner e comprenderne i criteri, può essere utile osservare le bozze della pagina che avrebbe inaugurato il primo numero del Politecnico [fig. 5]. Pontillo spiega infatti che se le prime bozze (quasi esclusivamente in bianco e nero) si avvicinano a un’impaginazione più tradizionale per struttura, uso del colore e per carattere tipografico, successivamente il titolo del giornale si sposta al centro, si ingrandisce e diventa visivamente predominante, come già in Milano Sera (cfr. Pontillo 2018) [fig. 6]. Dalle bozze emerge, dunque, una sorta di «sistema metrico di fondo» con delle formule costanti che verranno riaffermate ad ogni nuovo numero della pubblicazione, ma con all’interno variazioni e invenzioni sempre diverse (Steiner, Huber 1977, p. 14). Lica, moglie e collaboratrice del grafico, racconta così quella stagione:

Bisognava pensare alla testata, all’impostazione dei diversi argomenti, alla ricerca delle immagini, al taglio che ogni numero avrebbe avuto, quindi un’impaginazione strutturata ma flessibile. […] Il settimanale era a due colori, rosso e nero; titolo in carattere bastone tutto maiuscolo in negativo su una banda rossa smarginata in alto. Vi erano altre soluzioni per la testata […], ma poi prevalse la soluzione che Steiner considerava più appropriata, innovativa e soprattutto visualizzava lo spirito del contenuto della rivista (L. Steiner 1967, p. [2]).

Dunque ne risulta un giornale dominato dal senso di libertà e al tempo stesso da un rigore geometrico, fondato sui calcoli di misure auree proprie dell’impaginazione, che Steiner non dimenticava mai. Basta vedere il tutt’uno composto dalla testata, l’indicazione del numero della pubblicazione, in un quadrato sulla destra, e il rettangolo con il sottotitolo e le informazioni di tipo pratico e burocratico (prezzo, indirizzo ecc.). Il carattere tipografico senza grazie della famiglia dei bastoni è secondo l’uso Bauhaus giocato in positivo e negativo, in modo da disporre in un equilibrio dinamico le illustrazioni grafiche e fotografiche.

Guardando, infatti, la prima pagina in rosso e nero del Politecnico settimanale [fig. 7], l’architettura grafica è impostata su lunghe direttici verticali, tagliate orizzontalmente in minor lunghezza. Un lavoro che richiama in particolar modo Mondrian, secondo il quale per fare una pittura che abbia «la dignità della scienza» si suddivide la superficie mediante coordinate verticali e orizzontali (Steiner 1978, p. 13). Steiner fa riferimento alle ricerche dei costruttivisti russi (di El Lissitzky, per esempio), nonché alle formulazioni asimmetriche del movimento moderno. I ‘bianchi’ tipografici, messi in evidenza dagli uomini della Bauhaus, servono a dare struttura alla pagina, che diventa architettura perché è modulare, matematica. Per amplificare la formula visiva applicata, Steiner aggiunge la sua carica emotiva, umana che risponde all’ispirazione del momento, intesa come logica interna. Insomma, un po’ alla Vittorini, il designer si rifà alla formazione autodidatta, ma senza smettere di ascoltare i suoi «astratti furori». In entrambi c’è una voglia di sperimentare che si traduce in una contaminazione visiva e contenutistica: da un lato troviamo i più disparati generi giornalistico-culturali, dall’altro l’immagine declinata nelle sue varie forme con una fortissima istanza informativa e divulgativa, pedagogica e di denuncia, in un continuo e attivo rapporto con i lettori. Questa forte tensione militante tra avanguardia e divulgazione, tra esplorazione culturale e formazione delle coscienze, nella fattispecie tra il progetto del Settimanale dei lavoratori e il realizzato Settimanale di cultura contemporanea (come si legge dalle bozze) si riversa tra le pagine del Politecnico, conferendogli attualità e originalità (cfr. Ferretti 1992, p. 76). Se Vittorini, dunque, punto dal tarlo della curiosità, non conosce i confini del proprio mestiere, allo stesso modo Steiner adotta come prassi quella dell’interscambio continuo dei linguaggi e delle scritture, inclusa quella fotografica.

Anche il modulo del mensile del Politecnico viene impostato dal grafico milanese, prima della sua partenza per il Messico nel ’46, ma a seguirlo sarà Giuseppe Trevisani. E se da un lato i coniugi Steiner portano Il Politecnico in Messico (è il caso delle riviste Politica e Partido Popular a cui lavorano i grafici), dall’altro è Vittorini a richiedere notizie e materiali che dalle Americhe arrivano sulle pagine della rivista milanese. Le lettere di questi anni, conservate da Anna Steiner (figlia di Albe e Lica), permettono di restituire uno scorcio di vita messicana, ma soprattutto la ‘conversazione’ tra le due famiglie, che continua anche oltreoceano.

Ciò che qui preme sottolineare è che quel segno rosso del Politecnico, settimanale e mensile poi – «che Vittorini diceva avesse il sapore del fumo di Milano» (Calvino 1995, p. 2801) – segue una convinzione tecnico-culturale: «i mezzi grafici impiegati sono una precisa connotazione di idee, […] il mezzo è messaggio se fa e dice il messaggio» (Steiner 1978, p. XXV). Non a caso, nel ricordo di Fortini citato all’inizio torna la mano del grafico, che gli si impone con la smarginatura alta della testata del Politecnico, perché quell’impostazione convogliava dei contenuti politici, gli stessi che Vittorini voleva nei testi.

Bibliografia

R. Crovi, Il lungo viaggio di Vittorini. Una biografia critica, Venezia, Marsilio, 1998.

I. Calvino, ‘Il segreto di Albe Steiner’, l’Unità, 3 settembre 1974, ora in Id., Saggi 1945-1985, a cura di M. Barenghi, Milano, Mondadori (I Meridiani), II, 1995, pp. 2799-2802.

R. Crovi (a cura di), ‘Il Politecnico. 1945-1947’, in G. Del Bo (a cura di), Milano com’è. La cultura nelle sue strutture dal 1945 a oggi, Milano, Feltrinelli, 1962, pp. 171-175.

G. Del Bo (a cura di), Milano com’è.

U. Dragone (a cura di), ‘Milano-Sera’, in G. Del Bo (a cura di), Milano com’è, p. 97.

G.C. Ferretti, L’editore Vittorini, Torino, Einaudi, 1992.

F. Fortini, ‘Che cos’è stato il «Politecnico»’, Nuovi Argomenti, 1, marzo-aprile 1953, ora in Id., Dieci inverni 1947-1957. Contributi ad un discorso socialista [1973], a cura di S. Peluso, Macerata, Quodlibet, 2018, pp. 55-74.

G. Lupo, Vittorini politecnico, Milano, FrancoAngeli, 2011.

C. Pontillo, ‘Elio Vittorini e Albe Steiner: note sul layout grafico del «Politecnico»’, Arabeschi, 12, luglio-dicembre 2018 <http://www.arabeschi.it/elio-vittorini-e-albe-steiner-note-sul-layout-grafico-del-politecnico/> [accessed 11 February 2019].

S. Spazzali (a cura di), ‘l’Unità’, in G. Del Bo (a cura di), Milano com’è, p. 35.

A. Steiner, Il manifesto politico, a cura di L. Steiner Rollier, introduzione di D. Micacchi, Roma Editori Riuniti, 1978.

A. Steiner, Il mestiere di grafico, Torino, Einaudi, 1978.

A. Steiner, Foto-grafia. Ricerca e progetto, a cura di L. Steiner e M. Cresci, introduzione di G. Anceschi, Roma-Bari, Laterza, 1990.

A. Steiner, Licalbe Steiner. Grafici partigiani, Mantova, Corraini, 2015.

L. Steiner, Una straordinaria esperienza, dattiloscritto inedito, gennaio 1967, conservato presso lo Studio Origoni Steiner, Milano.

L. Steiner, M. Huber (a cura di), Albe Steiner: comunicazione visiva, Milano, Alinari, 1977.

G. Trevisani, ‘La tipografia è il vizio segreto di Vittorini’, Pesci rossi, XVI, 5, maggio 1947, pp. 22-23.

E. Vittorini, I libri, la città, il mondo. Lettere 1933-1943, a cura di C. Minoia, Torino, Einaudi, 1985.

E. Vittorini, ‘«Siamo politici anche noi»’, Il Contemporaneo, 4, aprile 1965, ora in Id., Letteratura arte società. Articoli e interventi 1938-1965, a cura di R. Rodondi, Torino, Einaudi, 2008, pp. 1102-1108.

M. Zanantoni, Albe Steiner. Cambiare il libro per cambiare il mondo. Dalla Repubblica dell’Ossola alle Edizioni Feltrinelli, Milano, Unicopli, 2013.

M. Zancan, Il progetto «Politecnico». Cronache e strutture di una rivista, Venezia, Marsilio, 1984.