Riprendendo il modello spaziale elaborato da Bachelard, è possibile considerare le case disseminate lungo i bordi del cinema di Fassbinder come «strumento di analisi per l’anima umana» (Bachelard, p. 28). Lungi dall’essere l’emanazione di una condizione felice, come vorrebbe la poetica di Bachelard, le case fassbinderiane servono piuttosto a vivisezionare l’intimità dei personaggi, a far emergere il giogo di costrizioni e ricatti, di desideri e mancanze che ogni opera incarna. Nonostante il tratto per lo più claustrofobico dei film del regista, si pensi allo spazio millimetrico de Le lacrime amare di Petra von Kant o all’angustia mentale e materiale che opprime Veronika Voss, gli ambienti costruiti permettono di far deragliare la quarta parete e si trasformano in piccoli, e precisissimi, teatri anatomici. Fedele alla poetica del Kammerspiele, Fassbinder elegge gli interni domestici come elementi matrice di una visione certamente cupa, feroce, dell’esistenza, vissuta dalla maggior parte dei personaggi come traiettoria della disperazione, del disinganno, tipica della disposizione melodrammatica che resta alla lunga l’insegna più credibile dell’intera sua opera. L’esiguità dei mezzi di produzione non ha mai interferito con la pienezza dei segni espressivi, debitrici della lezione di Sirk per ciò che attiene al registro delle emozioni, e così ogni testo filmico ridisegna la simmetria (o la sproporzione) fra interni ed esterni attraverso sintagmi visivi e codici diegetici stratificati e a tratti debordanti. Proprio la concentrazione degli spazi e degli arredi, la veemenza dei destini e delle colpe, fanno sì che gli effetti della composizione di scene e sequenze obbediscano a una misura, a un equilibrio fra pieni e vuoti, tagli e raccordi, attese e tradimenti. A suggerire il nesso tra ‘relazioni pericolose’ e luoghi dell’abitare è in fondo lo stesso autore, come si legge tra le righe di una delle sue dichiarazioni più famose: «Sognare un amore vero è proprio un bel sogno, ma le stanze hanno sempre quattro pareti, le strade sono quasi tutte asfaltate e per respirare c’è bisogno dell’ossigeno» (Fassbinder 2005, p. 21). L’amore ha a che fare con il perimetro della realtà, con le funzioni dell’esistere, con la logica delle sensazioni e dei corpi, e in questa tassonomia si infrange l’archetipo della rêverie teorizzata da Bachelard. La chiusa geometria delle stanze non esclude però la permeabilità dei punti di vista, e così grazie a un calcolato sistema di soglie le case di Fassbinder si trasformano in vere e proprie ‘macchine per vedere’, in dispositivi mobili che esaltano la densità delle immagini. Guardare l’altro, o l’immagine raddoppiata e sfocata di sé stessi, significa attivare un meccanismo di compensazione, un’istanza che giunge a sublimare perfino i dolori più accesi, perché in fondo quello del regista è un cinema della compassione.

Non potendo passare in rassegna le diverse occorrenze topografiche del suo macrotesto, scegliamo di concentrare l’attenzione su uno dei film più ardui, per tema e ispirazione, Un anno con tredici lune (1978). In risposta alla morte violenta dell’ex compagno Armin Meir, Fassbinder gira in venticinque giorni un’opera bruciante e controversa, attraversata dalla corrente carsica del pensiero di Schopenhauer e votata a una radicale riflessione contro le imposture della società. Il racconto è affidato alla «svagata isteria» (Ferrario 1995, p. 85) di Volger Splender nei panni della transessuale Elvira: nella galleria di figure ‘impreviste’ che anima il corpus fassbinderiano Elvira rappresenta senza dubbio un punto estremo, non tanto per la presunta «incapacità di scegliere un’identità» (Ferrario 1983, p. 69) quanto piuttosto per la condanna a una marginalità non richiesta, né esibita, ma connaturata al suo destino.

Come ammonisce la didascalia iniziale, sono sei in ogni secolo gli anni con tredici lune, congiuntura astrologica che influirebbe su individui particolarmente sensibili, provocando crisi interiori ed effetti psichici. È quel che accade a Elvira/Erwin Weishaupt nel corso dei suoi ultimi cinque giorni; il sesto la vede compiere un suicidio che diviene gestus brechtiano, estrema sintesi di una vita vissuta come mascheramento del reale. Fin dalle prime battute il corpo di Elvira è il fuoco della narrazione, il dispositivo che orienta i discorsi e fa emergere la carica tragica del personaggio. Il battuage sulle rive del fiume in abiti maschili, con cui si apre il film, finisce male: Elvira viene pestata a calci e offesa, perché il suo aspetto non corrisponde alla sua vera natura. Il paradosso della sua condizione è tutto qui, nella mancata coincidenza fra sòma e desideri: la sproporzione fra maschile e femminile diviene stigma, ferita che brucia, e il cambio di genere, con l’operazione a Casablanca, si trasforma alla fine in una condanna anziché in una promessa. L’incontro con lo spregiudicato Anton Saitz, vittima dei campi di concentramento divenuto a sua volta carnefice, altera il corso di una vicenda apparentemente lineare: dopo aver vissuto un’infanzia difficile, Erwin trova lavoro come macellaio al mattatoio, si sposa con Irene e concepisce una figlia, ma poi qualcosa si spezza e comincia il calvario del personaggio. Fassbinder fa in modo che chi guarda proceda a ritroso lungo i sentieri dell’esistenza del/della protagonista; si parte dall’evidenza di un corpo imperfetto, ancorché chirurgicamente ‘rimediato’, per attraversare poi le stazioni di una terrena via della croce, fatta di abbandoni, cadute, rifiuti e scandite da una disperazione sorda, mista a un estremo bisogno di amore. Se la moglie Irene sembra ancora capace di esprimere un interesse autentico nei confronti di Elvira, le altre figure che la circondano paiono mosse da una curiosità morbosa, da un latente disprezzo, oppure semplicemente i loro passi seguono un istinto che non comprende la pietà e nemmeno il pudore.

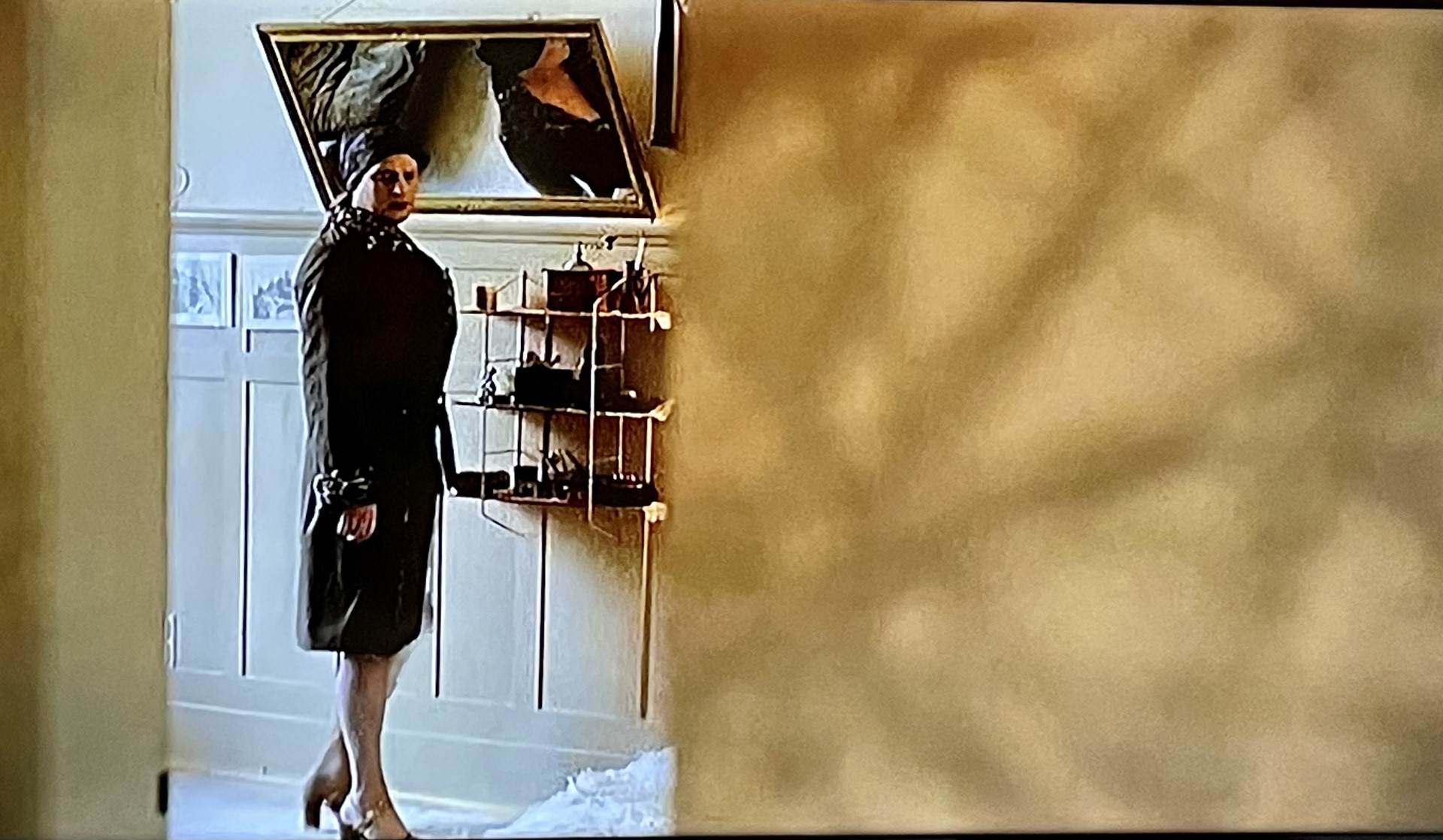

In questo senso una delle sequenze chiave per leggere in controluce il suo percorso è quella che si svolge nel convento-orfanatrofio, in dialogo con Suor Gudrun che rivelerà alla protagonista e alla sua amica-prostituta Zora i dettagli della sua sfortunata infanzia. Dal punto di vista drammaturgico questo frammento risulta decisivo sia per i rimandi alla storia della Germania (la scelta della madre di abbandonare il figlio si lega infatti alla ferocia del secondo conflitto bellico) sia per gli effetti del passato sulle traiettorie esistenziali di Elvira; ma c’è un altro elemento che rende tale passaggio cruciale e si tratta delle scelte di messa in quadro [figg. 1-2]. L’intero frammento narrativo è ambientato tra i reticoli del chiostro, in uno spazio che mantiene le premesse ambigue di ogni luogo di sorveglianza – à la Foucault – ma allo stesso tempo allarga i margini delle pareti domestiche, concedendo se non altro qualche minuto d’aria in un contesto aperto-chiuso. Con precisione chirurgica però il corpo di Elvira rimane fuori campo, escluso dal perimetro dell’inquadratura sebbene ricompreso dalla rievocazione della suora; comparirà poi alla fine del racconto-rievocazione ma in stato di incoscienza, riverso a terra, quasi esanime. È chiaro a questo punto come l’unica condizione del personaggio sia il «decentramento» (Burgoyne 1982, p. 57), spaziale e morale, l’esclusione dalla giostra della vita, a cui corrisponde – per una sorta di paradossale contrappasso – il continuo tentativo di rilocazione nel tessuto urbano. Tale spinta prevede una calibrata alternanza fra luoghi pubblici (il parco, mattatoio, l’orfanotrofio, le sale da gioco) e privati (la casa, il condominio di Saitz), che esplicitano i rapporti di forza che Elvira si trova a dover gestire, stretta fra la smania di intimità e calore e il rifiuto degli altri. La protagonista si pone dunque come figura di vulnerabilità, la sua è una agency controversa, intermittente, segnata dall’esplicitazione di pulsioni in bilico fra eros e thanatos, sempre sull’orlo dello schianto. Il dato imprescindibile nella lettura dei suoi codici espressivi è l’ipervisibilità del corpo, da intendersi come (s)oggetto del desiderio, come medium di una persistente simulazione del reale [fig. 3]. Nel muoversi attorno al proprio asse, sempre in cerca di un approdo possibile, Elvira sperimenta il rifiuto e l’ingiuria come risposta sistematica al suo fare ma allo stesso tempo rivendica l’unica certezza del suo status: il possesso della casa. Pur essendo alla lunga un personaggio nomade e de-costruito, si appoggia alle pareti del suo appartamento ed edifica al loro interno una specie di grotta scheggiata, di micro-sistema di varchi, per lo più occludenti, da cui prova ad arginare gli assalti di quanti la circondano. La lunga sequenza in cui litiga furiosamente col suo ex compagno è indicativa delle dinamiche relazionali di Elvira, della sproporzione fra devozione (passiva) e richiesta di riconoscimento: semi svestita, visibilmente alterata, si sposta da una stanza all’altra, gridando e piangendo, nel tentativo di ricomporre la crisi e trattenere con sé la persona amata [fig. 4]. Nel ribadire il principio della sua forza, insiste su un’idea fissa («La casa è mia, mia… e faccio quello che mi pare»), sottolineando come il fatto di averla comprata e arredata testimoni la sua adeguatezza, il suo essere rispettabile. Contro questa impalcatura filosofica, sincera ma non sufficiente, si muove però la prepotenza dell’uomo, che urla senza un briciolo di compassione parole pesanti («sei un oggetto, sei una cosa, non servi a niente»), rispetto alle quali Elvira dimostra di non aver alcun riparo («sempre il solito teatro… tutti a sgridarmi e a offendermi»). La logica dell’abbandono governa in modo assoluto l’esistenza della transessuale, esplicitandosi nella dialettica fra possesso e spossessamento, nello scarto tra chi possiede e chi è posseduto perché in fondo «è nelle abitudini del comune vivere domestico che si annidano i germi che alimentano le ideologie autoritarie» (Reich 2002). A intensificare tali dinamiche interviene la retorica della messa in scena attraverso la frantumazione dei punti di vista, la moltiplicazione delle superfici riflettenti, che incarnano la deriva della soggettività e producono un effetto di virtualizzazione dei sentimenti [figg. 5-6]; del resto – come sottolinea Burgoyne – «per ogni persona che incontra ella è uno specchio deformante, una grottesca conferma dello stereotipo di genere, invariabilmente deviante» (Burgoyne 1982, p. 54).

Come spesso accade nei mélo fassbinderiani, è la camera da letto lo spazio deputato alla rivelazione dell’interiorità dei personaggi, il luogo in cui la reciprocità fra nudità e travestimento devia le traiettorie di senso e complica la risoluzione della diegesi. In Un anno con tredici lune si resta soggiogati dalla potenza espressiva di questo spazio, nel quale Elvira esercita il suo dominio senza riuscire però ad essere pienamente amata. Nel chiuso della camera si consuma una delle esperienze più stranianti, una sorta di compensazione fra desiderio e annientamento, un tentato suicidio che passa da un gesto di autoerotismo estremo, che vede il corpo svestito e inerme di Elvira giacere quasi senza vita [figg. 7-8]. Il regista organizza la rappresentazione di questa scena con grande minuzia, esaltando le geometrie e il gioco di riflessi tramite lo specchio, ennesima dimostrazione della forza perturbante di ogni dispositivo visuale. Al di là del gusto estetizzante, dello studiato rapporto tra figura e oggetti, a sorprendere è la stretta correlazione fra regia e drammaturgia: niente è superfluo, ogni dettaglio concorre alla traduzione dello sfinimento di Elvira, e così la stanza diviene lo spazio performativo del sé, finanche di un io dissociato e impuro. L’orizzontalità del corpo in preda a un’estasi mortifera è l’indice di un’agentività impossibile, della resa alla oltranza del destino, che accomuna la parabola della protagonista a molte delle eroine del suo cinema: qui però «il guardaroba della coscienza» (Ferrone 1980) è spoglio e quel che si manifesta è il ‘tremore dell’anima’. In più, nel mettere in abisso l’idea di un cinema-casa, la macchina da presa di Fassbinder gioca con le soglie, con la dialettica fra opacità e trasparenza, riesce ad attraversare i muri, a far travalicare lo sguardo. Gli occhi che penetrano la scena di questa morte apparente testimoniano la vocazione patetica della poetica di Fassbinder, ma spesso oltre la facciata resta soltanto la potenza del crollo:

La facciata

Alta e signorile è la facciata –

e dentro?

Il crollo, peccato!

Sì questo è l’interno.

Bella la fronte, il volto –

e dentro?

Sappiamo che la verità va in pezzi

là dentro?

Più si costruisce alta la facciata

più si perde quando crolla.

Avete confidato soltanto nella boria

che non mantiene le promesse.

Alta e signorile è la facciata

e dentro?

Il crollo, peccato!

Lutto unito a smarrimento.

(Fassbinder in Trimborn 2014, p. 313)

Bibliografia

G. Bachelard, La poetica dello spazio [1957], Bari, Dedalo, 2006.

M. Bellini, ‘Una dialettica sincopata. Una riflessione su Un anno con tredici lune di R.W. Fassbinder’, Materiali di estetica, 4.1, 2017, pp. 14-36.

R. Burgoyne, ‘Narrative and Sexual Excess’, October, 21, Summer 1982, pp. 51-61.

D. Crimp, ‘Fassbinder, Franz, Fox, Elvira, Erwin, Armin, and all the others’, October, 21, 1982, pp. 62-81.

G. Deleuze, Cinema 1. L’immagine-movimento [1983], tr. it. di J.-P. Manganaro, Milano, Ubulibri, 2000.

R.W. Fassbinder, I film liberano la testa (1984), tr. it. di R. Menin, Milano, Ubulibri, 2005.

D. Ferrario, ‘Un anno con 13 lune’, Cineforum, 224, 5, 1983.

D. Ferrario, Rainer Werner Fassbinder, Roma, Il Castoro, 1995.

S. Ferrone, ‘La critica della ragion dialettica’, Scena, 2, 1980.

J. Lingelser, ‘Abitare e filmare. Archetipi e immagini della casa nel cinema’, Cinergie. Il cinema e le altre arti, 1, 2, novembre 2012, pp. 175-191.

E. Magrelli, G. Spagnoletti (a cura di), Tutti i film di Fassbinder, Milano, Ubulibri, 1983.

W. Reich, Psicologia di massa del fascismo, Einaudi, Torino, 2002.

G. Spagnoletti (a cura di), Rainer Werner Fassbinder, Roma Carte Segrete, 1992.

J. Trimborn, Un giorno è un anno è una vita. Rainer Werner Fassbinder. La biografia [2012], tr. it. di S. Albesano, A. Luise e A. Ruchat, Milano, Il Saggiatore, 2014.