La dialettica dei sentimenti propria della ricerca artistica di Rainer Werner Fassbinder trova nella articolazione degli spazi uno dei nodi concettuali più interessanti, tanto da suggerire di rileggere la sua produzione nel segno di una vera e propria ‘cartografia’ dei luoghi. La lucida riflessione sui caratteri delle passioni umane, quasi sempre condizionate dal determinismo materialista della società, offre un’ampia gamma di soluzioni architettoniche, grazie anche alla continua tensione fra le città e le case, che non era sfuggita al giudizio di Deleuze. Per il filosofo francese, infatti, Fassbinder «elaborava i propri esterni come città-deserti, i propri interni sdoppiati negli specchi, con pochissimi punti di riferimento e una moltiplicazione di punti di vista senza raccordo» (Deleuze 2000, p. 145). La perentorietà di questa considerazione, di fatto uno dei pochi passaggi dedicati al regista tedesco, permette di ricavare un primo livello della topografia del suo cinema, cioè l’attrito fra dentro e fuori, pubblico e privato che si esplica a partire dalla frizione fra le trame del complesso urbano, spesso castranti nei confronti degli individui, e i dettagli delle stanze e dei palazzi, frazioni di soggettività divise e in lotta.

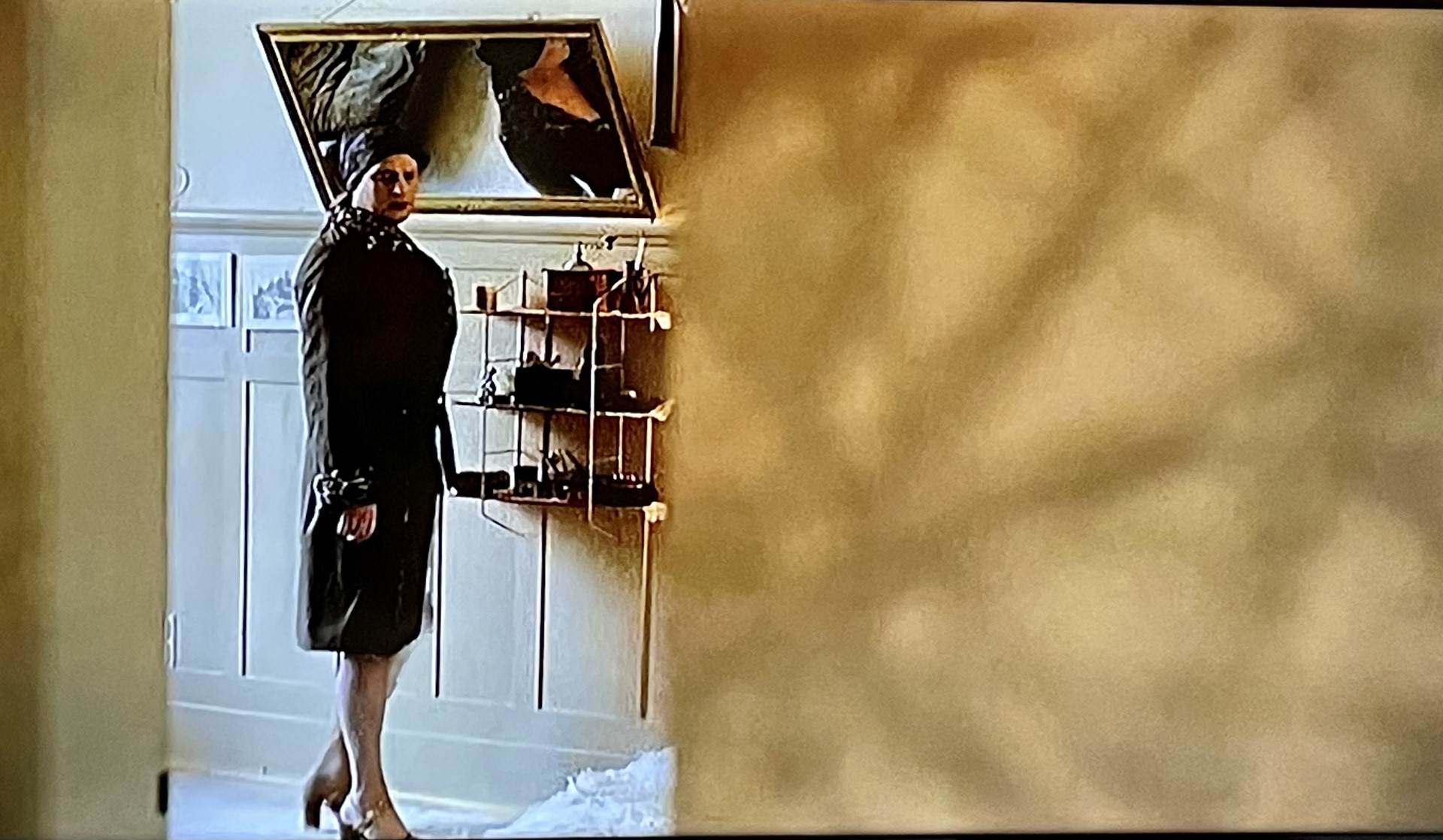

Riprendendo il modello spaziale elaborato da Bachelard, è possibile considerare le case disseminate lungo i bordi del cinema di Fassbinder come «strumento di analisi per l’anima umana» (Bachelard, p. 28). Lungi dall’essere l’emanazione di una condizione felice, come vorrebbe la poetica di Bachelard, le case fassbinderiane servono piuttosto a vivisezionare l’intimità dei personaggi, a far emergere il giogo di costrizioni e ricatti, di desideri e mancanze che ogni opera incarna. Nonostante il tratto per lo più claustrofobico dei film del regista, si pensi allo spazio millimetrico de Le lacrime amare di Petra von Kant o all’angustia mentale e materiale che opprime Veronika Voss, gli ambienti costruiti permettono di far deragliare la quarta parete e si trasformano in piccoli, e precisissimi, teatri anatomici. Fedele alla poetica del Kammerspiele, Fassbinder elegge gli interni domestici come elementi matrice di una visione certamente cupa, feroce, dell’esistenza, vissuta dalla maggior parte dei personaggi come traiettoria della disperazione, del disinganno, tipica della disposizione melodrammatica che resta alla lunga l’insegna più credibile dell’intera sua opera. L’esiguità dei mezzi di produzione non ha mai interferito con la pienezza dei segni espressivi, debitrici della lezione di Sirk per ciò che attiene al registro delle emozioni, e così ogni testo filmico ridisegna la simmetria (o la sproporzione) fra interni ed esterni attraverso sintagmi visivi e codici diegetici stratificati e a tratti debordanti. Proprio la concentrazione degli spazi e degli arredi, la veemenza dei destini e delle colpe, fanno sì che gli effetti della composizione di scene e sequenze obbediscano a una misura, a un equilibrio fra pieni e vuoti, tagli e raccordi, attese e tradimenti. A suggerire il nesso tra ‘relazioni pericolose’ e luoghi dell’abitare è in fondo lo stesso autore, come si legge tra le righe di una delle sue dichiarazioni più famose: «Sognare un amore vero è proprio un bel sogno, ma le stanze hanno sempre quattro pareti, le strade sono quasi tutte asfaltate e per respirare c’è bisogno dell’ossigeno» (Fassbinder 2005, p. 21). L’amore ha a che fare con il perimetro della realtà, con le funzioni dell’esistere, con la logica delle sensazioni e dei corpi, e in questa tassonomia si infrange l’archetipo della rêverie teorizzata da Bachelard. La chiusa geometria delle stanze non esclude però la permeabilità dei punti di vista, e così grazie a un calcolato sistema di soglie le case di Fassbinder si trasformano in vere e proprie ‘macchine per vedere’, in dispositivi mobili che esaltano la densità delle immagini. Guardare l’altro, o l’immagine raddoppiata e sfocata di sé stessi, significa attivare un meccanismo di compensazione, un’istanza che giunge a sublimare perfino i dolori più accesi, perché in fondo quello del regista è un cinema della compassione.