Tomaso Binga è, letteralmente, un’artista-palinsesto; l’escursione di tecniche inventariabili nell’arco del suo percorso creativo rende la stessa categoria di interdisciplinarità un concetto scivoloso e metodologicamente scomodo. È un assioma ormai sedimentato nella bibliografia critica che, con l’ibridarsi progressivo degli oggetti artistici a partire grossomodo dalla fine degli anni Cinquanta, la poesia appaia sempre più «comme un embrayeur communicationnel, vecteur et invariant des relations multiples entre le geste graphique, l’articulation phonique (déclamation, marmonnement, chantonnement), la perception visuelle et l’ouïe intérieure».[1] Eppure, i lavori di Binga sembrano resistere alla etichetta generalista di multimedia o di mixed media; piuttosto, si potrebbe azzardare la definizione di ‘ipertesto vivente’, una rete connettiva in cui le competenze disciplinari non si sommano per via giustappositiva ma convivono biologicamente in un’unità garantita dal corpo stesso dell’artista – vera e propria cinghia di trasmissione tra le diverse motrici (della scrittura, della figurazione e del gesto). Il propulsore anatomico, insomma, conferisce coerenza ad azioni e installazioni provenienti da settori diversi della sperimentazione artistica, fino a porsi come autentico stile nonché ideologia d’intervento estetico e sociale.[2]

La parabola operativa di Binga coincide, insomma, con la storia di un corpo che si grammaticalizza, evitando di ridursi, tuttavia, ad una semplice conversione dal pensiero poetico all’atto performativo[3] – un ‘salto’ mediologico piuttosto ricorrente nel contesto generazionale degli anni Settanta. La reversibilità tra anatomia e lessico rappresenta una cifra stilistica originaria e denotativa della prassi di Binga, senza che sia possibile individuare una metamorfosi da un primum lineare a un esito finalisticamente performativo.

In apparente contraddizione con questi assunti, la presente disamina tenterà di interrogare il versante letterario astraendolo parzialmente dal contesto gestuale, per verificare quale funzione assumano i moduli verbali in quel lucidissimo teatro anatomico della parola che ha rappresentato l’opera di Binga. Nel perimetro di una «scrittura vivente», legata alla dimensione corporea e quasi ‘biopolitica’ dell'evento creativo, si cercherà di isolare la ricerca specifica sul segno scritto – per confermarne poi, all’opposto, l’inscindibilità dalle altre dotazioni disciplinari.

1. Tomaso Binga e il Gruppo 70: qualche ipotesi di complicità verbo-visiva

Le ricerche di Binga necessitano preliminarmente di essere contestualizzate all’interno di quella che potrebbe essere considerata a tutti gli effetti la più feconda stagione di intersemiosi tra le arti (almeno in Italia). All’inizio degli anni Sessanta, pur da barricate teoriche e formali per certi versi inconciliabili, il Gruppo 63 e il Gruppo 70 rivendicano l’interdisciplinarità e l’attrito benefico tra parola e immagine come forma, da un lato, di opposizione alle poetiche tardo-ermetiche e neo-realistiche, e, dall’altro, come espediente per reagire in presa diretta agli stimoli dell’iconosfera.[4]

Se le tangenze con la Neoavanguardia ‘ufficiale’ si rivelano piuttosto scarse e limitate perlopiù alla frequentazione con Edoardo Sanguineti – che ottenne una cattedra di Letteratura italiana moderna e contemporanea a Salerno dal 1965 (lo stesso anno in cui, nella stessa città, Filiberto Menna fu chiamato a insegnare Storia dell’arte nell’Istituto Statale di Magistero) –, tutt’altro che episodiche si rivelano, invece, le occorrenze bibliografiche che attestano effettive forme di co-operazione e condivisione dei medesimi ambienti (editoriali e culturali) occupati dagli esponenti del Gruppo 70. In un’intervista sulle Scritture desemantizzate rilasciata a Marco Giovenale nel settembre del 2017, Binga ricorda che:

Sicuramente determinanti sono state le frequentazioni con gli artisti fiorentini (Miccini, Pignotti, Ori, La Rocca) e i napoletani (Stelio M. Martini, Luca, Alfano) che in quel momento si stavano confrontando con il cambiamento linguistico-visuale determinato dai nuovi mezzi di comunicazione. Ricordo i furiosi e scardinanti dibattiti negli incontri alla libreria Guida di Napoli dove un giovanissimo Achille Bonito Oliva fu tra i primi a proporsi come poeta verbo-visivo (posizione subito rinnegata).[5]

Nel corso della stessa intervista, così come in un successivo colloquio con Cristiana Perrella (registrato nel febbraio del 2018), Binga ribadirà di essersi sempre mossa «con grande coerenza» nei due ambiti dell’«arte concettuale e della poesia visiva»,[6] stabilendo una cesura operazionale e, al contempo, una complementarità tra le due ‘anime’ della «scrittura verbovisiva e della poesia sonoro-performativa».

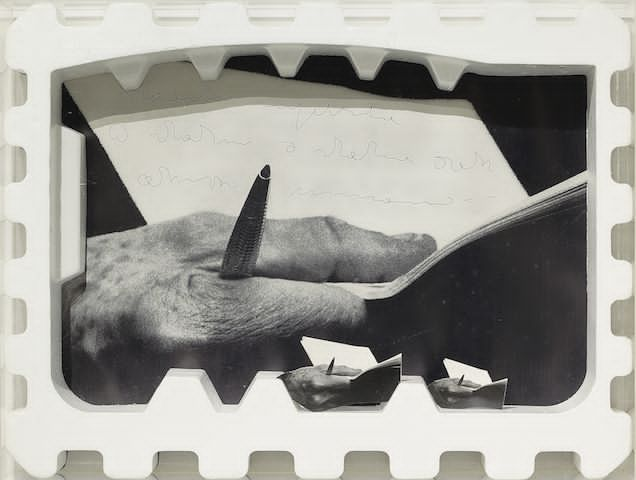

L’influenza del Gruppo 70 e dei circuiti napoletani, insomma, viene riconosciuta dall’artista stessa come un punto di riferimento nodale nel superamento dei primi «lavori di stampo cubista e futurista» – come si può osservare, ad esempio, nel ciclo dei Polistirolo, in cui un’iniziale giustapposizione meccanica dei materiali e delle tecniche viene armonizzata approdando a esiti del tutto raffrontabili a quelli del coevo Gruppo fiorentino – pur con una certa sfasatura cronologica.[7] Un’opera come Mani per una parabola (1973) potrebbe agilmente essere letta in parallelo alle sperimentazioni fotografico-performative sulla gestualità delle mani condotte da Ketty La Rocca dalla fine degli anni Sessanta – che approderanno poi al libro d’artista intitolato In principio erat (1971).[8] A differenziare i due esperimenti, tuttavia, è proprio l'impiego della scrittura: le tavole di Ketty La Rocca ospitano una mimesi tipografica della didascalia concettuale (o dell’enunciazione pamphlettistica tipica del manifesto d’avanguardia) – spietatamente impersonale (nella formattazione) eppure svuotata del suo valore referenziale attraverso l’inserimento di contenuti stranianti rispetto al dogmatismo del font (come la filastrocca infantile «la vecchina che semina il grano | volta la carta e si vede il villano | il villano che zappa la terra | volta la carte e si vede la guerra ecc.»). Anche gli inserti apparentemente assiomatici vengono contraddetti intimamente dall’inversione sintattica o dal ritaglio che trasforma ogni postulato in nonsense («determinismo quantunque raccoglie impegno di una», «l’espansione rivitalizza ammissibile un punto di contatti la sfera di un», ecc.). Nel caso di Appendice per una supplica (1971) – una tela emulsionata esterna al perimetro del libro d’artista ma ascrivibile al medesimo progetto creativo – il potenziale prescrittivo della frase iniziale viene istantaneamente revocato dall’iterazione sottrattiva («dal momento in cui qualsiasi procedimento» – «dal momento in cui qualsiasi» – «dal momento in cui» – «dal momento») che traghetta la norma linguistica verso l’abisso indistinto dell’afasia.

Ketty La Rocca, insomma, disattiva il codice pur fagocitandone imitativamente la facies esterna. Nel polistirolo di Binga, invece, la scrittura predilige la manualità mantenendo orgogliosamente la propria allure artigianale, in una perfetta equivalenza tra gesto (alfabetico) della parola e gesto (materiale) della mano.

In generale, la vicinanza agli ambienti verbo-visivi si realizza all’insegna di una comune attenzione per la comunicazione e per la circuitazione reciproca di messaggi tra arte e nuovi media, che presuppone anche l’intenzione ideologica di ridefinire il ruolo dell’artista nei termini di un intellettuale interdisciplinare e intermediale, in grado di tramutare i segni del reale in cellule linguistiche di resistenza e di provocazione politica. Come scriverà Pignotti nel 1973, il pittore è diventato «uno da cui ci si può aspettare tutto, dall’archeologia alla fantascienza»; in un mondo che, dopo l’iconic turn,[9] è diventato a dominante visiva e tecnologica, la pittura deve coniugarsi necessariamente con l’altro: «con lo spettacolo, con la parola, col suono, con l’azione, con la politica, per esempio. Quella che è morta non è l’arte, ma l’arte a una dimensione».[10] L’arte di Binga si inserisce pienamente in questi tracciati multidimensionali che conducono ad una riattivazione ‘per via di desemantizzazione’ del valore comunicativo della parola. E forse alcuni esperimenti degli anni Settanta meriterebbero di essere indagati, a tutti gli effetti, come esiti interni al discorso tecnologico del Gruppo 70; nel descrivere l’opera intitolata Io sono una carta (1977), lo stesso Dorfles scriverà che «per pignoleria» si dovrebbe «far rientrare nell’ambito della poesia visiva»[11] questa costola del lavoro di Binga. Se il presupposto teorico del Gruppo fiorentino consisteva nel recuperare il «neo-volgare di massa» disciolto nella pastoia linguistica dispensata da televisione, pubblicità e nuovi media, convertendolo di segno attraverso il setaccio della lingua letteraria, anche Binga affermerà di voler praticare una simile metamorfosi operazionale – senza «inventare un nuovo codice», ma riciclando e riattivando le parole dal torpore dei messaggi mediali, come apprendiamo in un’intervista rilasciata a Italo Mussa:

Spesso trascrivevo le notizie più sconcertanti riportate dai giornali, le traducevo nella mia scrittura, per restituire ad esse un altro senso. [...] Ancora una volta lavoravo sul piano della contestazione, questa volta del messaggio scritto; ma ancora una volta, alla ricerca di un messaggio diverso.[12]

Se si leggono le dichiarazioni ‘storiche’ del Gruppo 70 si può individuare l’eco di una militanza estetica consonante, che invita a non creare ex nihilo un neo-linguaggio poetico («non si è trattato di fare qualcosa di nuovo, secondo intenti avanguardistici superati e romantici»[13], scriveva Luciano Ori su «Dopotutto», la rubrica curata da Miccini e Pignotti sulle pagine di «Letteratura» tra il 1964 e il 1966). L’artista dovrà «prelevare» le parole e le immagini dispensate dall’iconosfera e impegnarsi affinché vengano «trasfigurate mutandone il contesto, la sintassi e tutta l’organizzazione formale».[14] A contraddistinguere poi lo stile denotativo di Binga sarà piuttosto, come approfondiremo nel prossimo paragrafo, lo scarto corporeo introdotto in questo passaggio trasformativo dal niger della parola consumistica alla «scrittura dorata» dell’alchimia poetica. Se i poeti visivi utilizzano le stringhe verbali incollate dai quotidiani per ottenere un effetto di straniamento positivo nel lettore (che è forzato a individuare il ‘rimosso’ poetico nel montaggio calcolato di articoli di giornale o slogan pubblicitari, organizzati giustappositivamente come se si trattasse di moduli versificatori), Binga preferirà tornare alle origini della comunicazione, da un lato, revocando la leggibilità e mostrando soltanto l’ologramma tipografico della parola, dall’altro scrivendo con il corpo una serie di unità linguistiche elementari – i caratteri stessi dell’alfabeto oppure ‘archi-vocaboli’ eterni come Case (1974), Mater (1976), Amore (1976), Mio (1976), e così via. Binga trascrive (o cancella) l’essenziale, ciò che sopravvive al terremoto dei linguaggi e che il corpo può (letteralmente) mimare e contenere entro il suo perimetro anatomico. Ma quale sarà la parola parlata da questo stile del corpo? E quale spazio residuo resterà per la poesia intesa in senso più tradizionalmente lineare?

2. Grammaticalizzare il mondo, affrancare il corpo: la vocazione «liberatoria» della scrittura

Attraversando il percorso creativo di Binga l’osservatore si imbatte in un’apparente sproporzione tra l’importanza attribuita dall’artista al problema della scrittura e la difficoltà di visualizzare o rintracciare materialmente delle ‘scritture-scritture’. Il binomio tra illeggibilità[15] e scrittura porterebbe a ipotizzare, a tratti, una parentela con Gianfranco Baruchello e la microscopia enigmatica dei suoi «simboli disegnati»;[16] eppure, in Baruchello la miniaturizzazione delle cellule testuali non comporta mai la «desemantizzazione» del dato verbale di partenza – al massimo si assiste al tentativo di innescare una fruizione decrittativa e indiziaria dell’opera, costringendo lo spettatore a «guardare la tela molto da vicino, […] accostandovisi come si fa per una miniatura».[17] In Binga, invece, si assiste a un processo inverso di grammaticalizzazione del reale in cui la scrittura ‘allaga’ i contenitori e le superfici – dal foglio convenzionale alla carta da parati, come avviene in Distratti dall’ambiente (1977). In questo processo di espansione incondizionata, del linguaggio verbalizzato si conserva soltanto una traccia memoriale che, secondo le istruzioni dell’artista, deve agire «dentro di noi senza essere distratti dal significato corrente delle parole»; le parole infatti, prosegue Binga, «sconfinano dai luoghi deputati, proliferano come cellule, invadono gli spazi che le circondano», in una «necessità proliferante della scrittura».[18] La liquefazione dei contorni normativi della parola comporta paradossalmente un incremento della concentrazione, da parte del lettore, su quegli stessi sintagmi revocati dalla «scrittura subliminale»[19] di Binga – in un funzionamento non dissimile (sul piano squisitamente teorico) dalle obliterazioni di Emilio Isgrò, inaugurate nel 1964 con la serie delle Cancellature e formalizzate nel 1968 con la pubblicazione del «romanzo elementare» intitolato Il Cristo cancellatore.[20]

Leggiamo a questo proposito un breve frammento di una lettera indirizzata da Giulio Carlo Argan a Binga il 25 marzo del 1975 – in cui ritroviamo tanto la questione dell’intensificazione ‘sottrattiva’ della potenza verbale quanto l’idea che, silenziato il significato, permanga comunque sul supporto una traccia strutturale della parola (per il critico, «il senso e la metrica» più profonda del testo):

Il suo lavoro sull’ambiguità semantica è molto sottile e convincente, nell’uno e nell’altro gruppo dei suoi lavori; e maggiormente, mi pare, nelle lettere, dove la regressione della parola a segno (ma la parola è data come già letta e recepita) conserva e comunica, anzi intensifica, il senso della comunicazione). […] Come in una poesia di cui si perdano le parole, ma si conservino il senso e la metrica.

La dialettica tra un’attenzione quasi paranoide per la scrittura e la parallela rinuncia alla leggibilità si trova al centro della sperimentazione verbo-visiva dei primi anni Settanta – complice l’‘esportazione’ della poesia concreta dalle esperienze estere condotte da Eugen Gomringer, in Svizzera, e dal gruppo brasiliano riunitosi attorno alla rivista «Noigandres». Mentre si assiste a un crescente predominio della significanza tipografica (la lettera visualizzata come segno estetico di per sé espressivo), le teorizzazioni ospitate dai cataloghi tentano di storicizzare istantaneamente il fenomeno proponendo alcune parentele ideali destinate presto a imporsi come archetipiche (dal Coup de dès di Mallarmè ai Calligrammes di Apollinaire, passando per i giochi linguistici dadaisti e futuristi). In questo tentativo di stabilire, attraverso un pedigree genealogico d’elezione, una sorta di neo-calligrafismo italiano, si inseriscono alcune mostre collettive che scommettono proprio sul paradigma della desemantizzazione segnica. La scrittura sarà il titolo di una mostra itinerante – tenutasi tra la Galleria Seconda Scala di Roma, lo Studio Sant’Andrea di Milano e Unimedia di Genova – in cui verranno esposte una serie di opere di artisti provenienti tanto dal Gruppo 70 (Pignotti, La Rocca, Miccini) quanto da altre aree di sperimentazione ‘laterale’ (Spatola, Niccolai, Xerra). Attraverso le ricognizioni critiche di Menna, Mussa, Pignotti, Barilli e Migliorini il catalogo propone al lettore una cartografia dei percorsi dalla scrittura lineare al «neo-ideogramma».[21] In questo tentativo di registrare in presa diretta un atto generazionale di «insubordinazione nei confronti dello spazio del testo»[22] viene incluso anche un lavoro di Binga – più precisamente, una fotografia della Scrittura su carta da parato (1976), impaginata accanto a una dichiarazione dell’artista stessa che afferma di voler «togliere alla parola il suo potere istituzionale, nel tentativo di ridarle un altro significato. [...] Ora è il corpo, il mio corpo, che mostra sé stesso come scrittura», sforzandosi di conferire alla poesia «un senso più globale, una fisicità più concreta e nello stesso tempo una polivalenza di significati da opporre a ogni specializzazione riduttiva».[23] Binga mostra subito il proprio audace scarto differenziale all’insegna di una «scrittura vivente» in cui il corpo della performer non si riduce soltanto a ‘pennino’ o utensile anatomico della scrittura (come avverrà, ad esempio, nelle paradigmatiche Antropometrie di Yves Klein), ma diventa esso stesso parola, collocandosi sullo stesso piano delle altre unità discorsive. L’Alfabetiere del 1976 verrà definito da Flavia Ruggieri «una tautologia […] ai confini con la Body Art»,[24] ma forse sarebbe opportuno interpretare la performance non come un tentativo esoletterario di passare il testimone della scrittura alle pratiche performative, ma come una prassi ancora squisitamente endoletteraria – che implica l’azione di trascinare il corpo dentro il perimetro centripeto della testualità. Maria Francesca Zeuli ha parlato efficacemente di una scrittura «che si appropria delle lettere come contenuto e come contenente (o contenitore) [...]; è la lettera come cellula della scrittura o come corpo stesso della scrittura».[25]

Al progetto di grammaticalizzare il mondo si accompagna, nel lavoro di Binga, quello di pronunciarlo inventarialmente, come si può notare anche soltanto enumerando i titoli scelti per alcune performance – ad esempio Nomenclatura e L’ordine alfabetico, svoltesi entrambe nel 1973 presso lo studio dello scultore Attilio Pierelli. L’importanza del titolo come forma paratestuale che, nelle indagini verbo-visive di questi anni, «entra nello spazio dell’immagine» determinando lo «scatto di una significazione metaforica» decisiva per comprendere l’inventio di partenza, veniva ribadita da Filiberto Menna proprio nel catalogo miscellaneo su La scrittura.[26]

A un’azione tassonomica e apparentemente strutturalista di reductio ad abecedarium (veicolata soprattutto dalle titolature quasi jakobsoniane) si contrappone complementariamente il segno ‘alieno’ del corpo, ospitato nei ranghi del letterario e lasciato sedimentare come parola visualizzata. Binga sembra ritagliare per il proprio lavoro un’accezione liricizzata di ‘poesia concreta’, facendo decantare sopra il tappeto neutrale del Witz tipografico e la riproduzione asettica dei caratteri di stampa la propria giocosa soggettività. È il caso, per fare un esempio, di L.P., tratto dalla serie dei Ritratti analogici (1972),[27] in cui la riproduzione minimalista delle due lettere diventa il piano di appoggio di altre figurazioni (anatomie femminili, in particolare).

Questa ‘eccedenza’ che viene a introdursi negli ingranaggi tipografici del linguaggio verbo-visivo si può esemplificare ulteriormente attraverso il paragone tra la serie Grafici di storie d’Amore (collage e pennarello su carta millimetrata, 49,5 x 74,6 cm, 1973) e alcune opere coeve di Vincenzo Agnetti che utilizzano la medesima struttura del diagramma statistico-matematizzante. Tuttavia, se nei grafici di Agnetti le «de-scritture» poetiche si dispongono nei termini di una teoria estetica da verificare empiricamente – conservando la formattazione tipica dell’enunciazione da teorema matematico[28] –, Binga inserisce un surplus corporeo e lirico (il collage di una figura femminile, di spalle e nuda). Grafico matematizzante e fisicità si fondono determinando l’effetto di un’ossimorica ‘contrainte di libertà’, in cui la griglia diventa l’accogliente cornice del racconto visivo e quasi suo complemento naturale, anticipando alcune soluzioni adottate nel decennio successivo da Carol Rama – ad esempio, in Sortilegi (1984), in cui le figure umane (stavolta pitturate e non ritagliate) verranno a disporsi sopra un foglio di calcolo saturo di schemi e diagrammi.[29]

Per inquadrare l’operazione ‘bio-formale’ di Binga potrebbe essere produttivo utilizzare la definizione di «sguardo-accecamento» proposta da Riccardo Donati nei termini di un «eccesso di visione» che comporta l’«attivazione di meccanismi di introversione/propriocezione endoscopica» al punto che «l’opera è chiamata a far sistema con la stessa corporeità del poeta, fungendo da vera e propria protesi o innesto mentale, psichico e persino fisico».[30] Di fronte al lavoro di Binga è necessario apportare un piccolo ma sostanziale correttivo, dal momento che la sua scrittura non viene a impiantare una «protesi» artificiale perché tra scrittura e corpo non è rimasta alcuna paratia disciplinare. Come scriverà Marshall McLuhan, l’ibridazione occasionata dall’incontro autentico tra due media «is a moment of freedom and release from the ordinary trance and numbness imposed by them on our senses»:[31] una liberazione sinergetica della scrittura rispetto al corpo e del corpo rispetto alla scrittura.

3. Ciò che resta della parola: il residuo fossile della tradizione

Dopo aver appurato che a connotare il ‘disavanzo’ creativo dell’operazione di Binga rispetto alla coeva poesia visiva e concreta è proprio la tipografia del corpo, si tenterà conclusivamente di analizzare alcuni residui fossili di testualità (o di tradizione letteraria) rimasti latenti nel percorso artistico dell’artista.

Come racconta Zeuli nella Biografia ragionata dell’artista, Binga è una lettrice precoce e onnivora, che sin dall’infanzia ha letto «di tutto, “piluccando”, nell’affollata ed eterogenea biblioteca paterna, testi di Boccaccio e di Baudelaire, di Tasso e di Stecchetti, di Marinetti e di Dante» – autori di cui «amava rifare il verso in controcanto, ma soprattutto rimescolandoli tra di loro per ottenerne sequenze spiazzanti».[32] Ed effettivamente, dagli esempi campionabili all’interno delle poesie giovanili più convenzionalmente ‘lineari’,[33] emerge un costante lavoro di rimasticazione del canone letterario – apparentemente eccentrico e difficilmente armonizzabile rispetto agli esempi performativi vagliati finora. Eppure alcuni affioramenti letterari trapelano sintomaticamente anche nella produzione successiva; si può citare, ad esempio, l’Omaggio a Ungaretti (1973),

in cui il tributo al poeta ermetico sembra ascrivibile a quella lettura «in controcanto» delle scritture ufficiali riconosciuta da Zeuli negli avvicinamenti giovanili alla tradizione scolastica. Leggiamo un frammento della Scheda critica approntata sempre da Zeuli:

L’omaggio al grande poeta si manifesta come un’opera di passaggio importante per Tomaso Binga, che fonde l’espressività dei polistiroli a una nuova riflessione sulla scrittura [...]. Dalla variegata sagomatura di una finestra di polistirolo una mano anziana di uomo tiene una penna e dei fogli, sui quali appare una scrittura corsiva illeggibile [...]. Uno dei poeti più ermetici del ‘900 propone una scrittura incomprensibile ai codici comuni di lettura e ai meccanismi di decodificazione convenzionali.[34]

Per omaggiare Ungaretti, insomma, Binga non si limita a citare o a riscrivere le sue parole, ma ne emula il meccanismo di decodifica cifrata conducendo l’esercizio di decrittazioni ai minimi termini della leggibilità. Il modello ermetico viene ‘binghizzato’, alluso e al contempo cannibalizzato entro il sistema fortemente ricorsivo dell’artista, in una forma di dialogismo che, nell’ammiccare a una fonte (a partire addirittura dalla dichiarazione ostensiva del titolo), finisce per ribadire la propria originalità creativa.

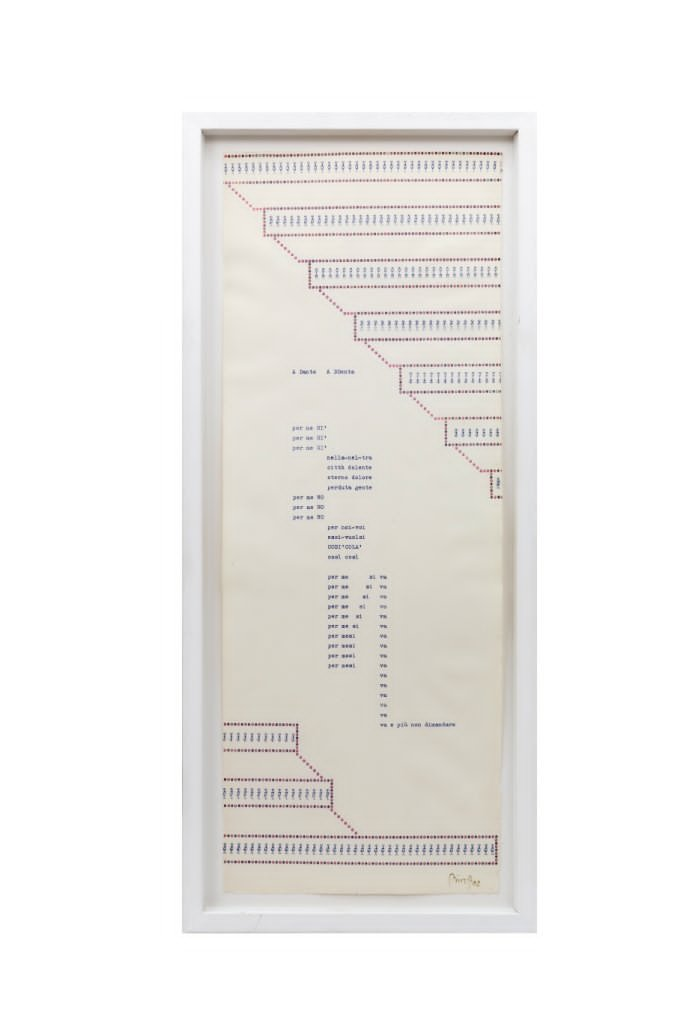

Ancor più significativa si rivelerà l’opera A Dante A DDenta (1982) tratta dalla serie Poesia e Dattilocodice.

In questo lavoro la celebre iscrizione apposta sulla porta infernale («per me si va nella città dolente, | per me si va nell’etterno dolore, | per me si va tra la perduta gente», Inf. iii, vv. 1-3) viene manipolata tanto dal punto di vista tipografico (attraverso una distribuzione impaginativa che imita la formattazione storica dei calligrammi) quanto sul piano squisitamente testuale, dal momento che la citazione dantesca non soltanto viene scomposta e alterata ma anche accorpata, con un salto logico disturbante e confusivo, ai successivi vv. 95-96, in cui Virgilio si rivolge a Minosse con la celebre massima «vuolsi così colà dove si puote | ciò che si vuole, e più non dimandare»:

per me SI’

per me SI’

per me SI’

nella-nel-tra

città dolente

eterno dolore

perduta gente

per me NO

per me NO

per me NO

per noi-voi

essi-vuolsi

COSI’ COLA’

così così

per me si va

[...] per mesi

va e più non dimandare

L’intertestualità dantesca tornerà ad affacciarsi nell’installazione denominata Tavola d’artista (2004), in cui sui piatti e sulle tovagliette ricoperte da iscrizioni verbo-visive compariranno moduli iterativi come «OC come duro è... OC come duro è... OC come duro è... LO scendere e il salir per l’altrui sca...le» oppure «OC come sa di sa’ OC come sa di sa’ OC come sa di sa’ LO pane...altrù...iiii!!».[35] Di fronte alla citazione letteraria (in questo caso da Par., xvii, vv. 58-60), Binga si comporta come un parassita che, insinuandosi all’interno dell’organismo ospitante, ne altera internamente le funzioni biologiche, interrompendo alcune sequenze genetiche o introducendo variazioni grafiche o sillabiche che ne manipolano il significato pur mantenendo riconoscibile la matrice complessiva della frase. In una dichiarazione datata 1982 e pubblicata nel catalogo de I percorsi della memoria (l’happening di «suoni parole e immagini concertati e sconcertati da Gian Carlo Riccardi & Giovanni Fontana» nel centro storico di Frosinone), Binga dichiarava significativamente:

Anche su Dante ho fatto il medesimo lavoro di ricerca: recuperare immagini e parole ormai entrate a far parte del linguaggio corrente ed in bocca a tutti. Un po’ di dissacrazione, un po’ di stupore come mettere i baffi alla Gioconda: io ho messo le virgole o se preferite le virgolette a Dante. Fino ad oggi abbiamo avuto un DANTE ALIGHIERI, io ho voluto ritrovare dante alighieri: anche lui sapeva ridere e giocare ma soprattutto con le parole, con le sillabe, con i suoni.[36]

Una produttiva direttrice d’indagine consisterebbe nel leggere le ‘poesie-poesie’ scritte da Binga trattando gli espedienti tecnici e retorici come analogon dello stile adottato nei lavori verbo-visivi – che, del resto, come verrà puntualizzato nel catalogo di Playgraphies (la mostra allestita presso la Galerie Satellite di Parigi nell’ottobre del 1998, con opere di Binga, Pignotti e Fontana), potevano già «(anche) essere consumati in modo “tradizionale”» si per sé.[37] Sfogliando, per fare soltanto un esempio, i testi di Sono stanca a più non posso (1987), impaginati assieme alle opere di Antonio Corpora,[38] si ritrovano alcune parole-chiave ritornanti nelle titolature e negli esperimenti performativi di Binga – dall’insistenza sulla «casa» (pp. 46 e 49) alle rivendicazioni orgogliosamente femministe. L’impostazione da litania incantatoria, in cui stati d’animo, azioni o verbi all’infinito vengono addizionati inventarialmente, ricorda da vicino la struttura narrativa dei sillabari. Se l’Abbecedario del 1976 si concludeva con la declinazione provocatoria del verbo essere, in cui le persone femminili venivano isolate dal carattere corsivo («io sono tu sei ella è noi siamo voi siete esse sono»), la prassi dell’elenco compitato a memoria si ritroverà anche in questi testi poetici più standardizzati, come si può vedere, ad esempio, nella coniugazione variata del verbo essere («io sono – tuo padre | io sono il tuo maestro | io sono il tuo dottore | io sono il tuo estetista...», p. 26), oppure nell’enumerazione presente nel testo inaugurale – in cui a modificarsi, nella catena iterativa, è la particella pronominale (o il pronome personale) che trascina anche il verbo a rettificarsi per assonanze incatenate («tu MI pensi | tu LA pensi | tu TI penti | tu MI menti», p. 11).

Per Binga, insomma, la «scrittura» si articola secondo alcuni ordinamenti ricorsivi che accomunano tanto la distribuzione convenzionale della parola entro la misura del verso quanto la sua dispersione eversiva sui supporti laterali al foglio. Non è possibile individuare una cesura netta tra poesia e performance, tra polarità letteraria e gestuale: entrambe le strutture sono disciplinate dai medesimi meccanismi interni di funzionamento, dalla stessa retorica dell’impaginazione e della forma. Svuotato il codice inteso come dogma e condizionamento sociale, rimane lo stile del corpo come misura di una prassi che diventa essa stessa regola di libertà.

1 C. Pardo, A. Reverseau, N. Cohen, A. Depoux (eds.), Poésie et médias XXe–XXIe siècle, Paris, Nouveau Monde, 2012, p. 18.

2 Su questi temi, si vedano due significativi saggi di G. Fontana, ‘Per una linea poetica intermediale. Il pre-testo come luogo di trasfigurazione’ e ‘L’opera plurale: Intermedialità, Drammaturgia delle arti, Poesia d’azione’ in M. M. Gazzano, Visione molteplice. L’opera Audiovisiva di Hermes Intermedia, Roma, Armando Editore, 2019, pp. 19-83 e 85-94. Le collaborazioni tra Binga e Fontana si erano intensificate a partire dal 1979, in occasione della rassegna Oggi Poesia Domani – organizzata da Spatola, Niccolai e Fontana a Fiuggi, con il coinvolgimento della stessa Binga. La successiva proliferazione di eventi culturali condivisi meriterebbe senza dubbio un approfondimento specifico. In questa sede mi limito a ricordare la presenza dell’artista nella rassegna itinerante Figura/Partitura, organizzata da Fontana tra 1982 e 1983 – nelle città di Lecce, Bergamo, Salerno, Brescia, Crema, Monza e Roma –, e la partecipazione di Binga a un numero monografico della rivista Dismisura (‘Discrittura o dal barocco’, 63/66, gennaio-agosto 1983) coordinato sempre dal performer laziale. Nel 1987, inoltre, Fontana (anche se non accreditato ufficialmente) curerà la pubblicazione del volume di Binga Indovina cos’E’ per i tipi dell’Hetea, una casa editrice nata ad Alatri per iniziativa, tra gli altri, di Raffaele Manica, Tarcisio Tarquini e dello stesso Fontana – che ringrazio per queste informazioni e per il paziente invio di materiali documentari.

3 Per un’analisi documentaria delle performance realizzate negli anni Settanta rimando al dettagliato contributo, su questo stesso numero, di Raffaella Perna, che ringrazio per il prezioso aiuto nel reperire informazioni e fonti necessarie a questa ricerca.

4 Per un inquadramento generale dei problemi teorici dibattuti sul piano nazionale e all’interno degli specifici gruppi sperimentali, cfr. soprattutto L. Vetri, Letteratura e caos. Poetiche della «neo-avanguardia» italiana degli anni Sessanta, Milano, Mursia, 1992; G. Luti, C. Verbaro, Dal Neorealismo alla Neoavanguardia (1945-1969), Firenze, Le Lettere, 1995.

5 M. Giovenale, ‘Le “scritture desemantizzate” di Tommaso Binga’, Segno (Settembre 2017) <https://www.rivistasegno.eu/le-scritture-desemantizzate-di-tomaso-binga/> [accessed 6 October 2021].

6 C. Perrella, ‘Tomaso Binga: la parola è donna’, Flash Art (28 febbraio 2018) <https://flash---art.it/article/tomaso-binga/> [accessed 6 October 2021].

7 È opportuno specificare che i rapporti con il Gruppo 70, infatti, non si giocano sul piano temporale della sincronia; mentre le sperimentazioni del nucleo fiorentino risalgono, infatti, all’inizio degli anni Sessanta, il dialogo sul collage avviato da Binga si realizza a distanza di circa dieci anni.

8 K. La Rocca, In principio erat, Firenze, Centro Di, 1971, s. n. Su questo libro d’artista e, più in generale, sulla dialettica tra gesto e comunicazione nella produzione dell’artista, si veda E. Biagini, ‘L'ossessione del linguaggio: le prime opere di Ketty La Rocca’, Italian Culture, XIX, 1, 2001, pp. 111-126.

9 Utilizzo la definizione, ormai classica, di G. Boehm, Was ist ein Bild?, München, Fink, 1994; trad. it. La svolta iconica, Roma, Meltemi 2009.

10 L. Pignotti, Nuovi segni. Catalogo di modelli culturali e artistici in trasformazione, Padova, Marsilio, 1973, p. 27.

11 G. Dorfles, E. Maurizi (a cura di), Tomaso Binga, il corpo della scrittura, catalogo della mostra tenutasi presso la Pinacoteca e Musei Comunali Amici dell’Arte (Macerata, marzo-aprile 1981), p. 5.

12 G. Dorfles, E. Maurizi (a cura di), Tomaso Binga, il corpo della scrittura, Macerata, Coopedit, 1981, p. 16.

13 L. Ori, ‘Presentazione della Cartella ’70’, Letteratura, 5, 1965, p. 165.

14 E. Miccini, ‘Colloquio’, in Poesia visiva 1963-1988. 5 maestri Ugo Carrega, Stelio Maria Martini Eugenio Miccini Lamberto Pignotti Sarenco, Verona, Edizioni Cooperativa “La favorita”, 1988, p. 69.

15 Sul tema dell’illeggibilità nell’opera di Binga, cfr. soprattutto il contributo di E. Migliorini in G. Dorfles, E. Maurizi (a cura di), Tomaso Binga, il corpo della scrittura, p. 21, dove leggiamo che la scrittura «si appiattisce, si deforma, si riduce a semplice traccia grafica, a mera voluta. Tende a perdere il suo carattere convenzionale, di comunsegno, per ritornare verso la sfera del privato, per rifiutarsi alla comunicazione. Le parole, sottoposte a una radicale deformazione calligrafica, “sembrano” parole, ma non sono leggibili, o lo sono scarsamente, ambiguamente, faticosamente, lasciando sempre un’ampia zona di incertezza. La scrittura, appena promessa, annulla se stessa e i propri significati, si nasconde, si nega. Si assiste così, da un’opera all’altra, a un pervicace processo di desemantizzazione della scrittura».

16 A. Jouffroy, ‘Baruchello e la scrittura del caso’, Marcatrè, iv, 26/27/28/29, 1966, pp. 339-340: 339.

17 Ibidem.

18 T. Binga, ‘Il mio nome maschile’, in G. Dorfles, E. Maurizi (a cura di), Tomaso Binga, il corpo della scrittura, p. 11.

19 Ibidem.

20 E. Isgrò, Il Cristo cancellatore. Romanzo elementare, Milano, Galleria Apollinaire, 1968. Su questo tema rimando al saggio di A. Cortellessa, ‘Cancellare la cancellatura. Emilio Isgrò e la parola: un duello che dura mezzo secolo’, in M. Bazzini, A. Bonito Oliva (a cura di), Dichiaro di essere Emilio Isgrò, catalogo della mostra (3 febbraio-11 maggio 2008), Prato, Centro per l’Arte contemporanea Luigi Pecci, 2008, pp. 25-37.

21 L. Pignotti, Senza titolo, in F. Menna, I. Mussa, L. Pignotti (a cura di), La scrittura. Interventi critici di Renato Barilli, Ermanno Migliorini, Roma, Tilligraf, 1976, pp. 15-17: 17.

22 F. Menna, Ut scriptura, ivi, pp. 5-9: 5.

23 Ivi, pp. 54-55.

24 F. Ruggeri, ‘Storie di ordinaria scrittura. Tomaso Binga e il fascino del confine’, Arte & cronaca: trimestrale d’arte, 6-7, 1987, p. 22.

25 S. Lux, M. F. Zeuli (a cura di), Tomaso Binga. Autoritratto di un matrimonio, Roma, Gangemi, 2004, p. 35.

26 Ibidem.

27 L’opera è riprodotta ivi, p. 20.

28 Si veda, a titolo di esempio, V. Agnetti, ‘Assioma - Il valore culturale di un'opera è direttamente proporzionale alla necessità che suscita in noi’ (1971), in P. Nicolin, ‘Vincenzo Agnetti’, Flash Art (3 luglio 2017) <https://flash---art.it/article/vincenzo-agnetti-2/> [accessed 6 October 2021]. Gli esperimenti di Agnetti verranno parzialmente replicati anche da alcuni poeti del Gruppo 70 – cfr. ad esempio E. Miccini, Rivolta (1972), riprodotto in F. Menna, I. Mussa, L. Pignotti (a cura di), La scrittura, pp. 74-75.

29 L’opera si trova in L. Tozzato, C. Zambianchi (a cura di), Edoardo Sanguineti Carol Rama, Torino, Franco Masoero, 2002, tav. 11, p. 50.

30 R. Donati, La musica muta delle immagini. Sondaggi critici su poeti d’oggi e arti della visione, con una nota di Daniela Brogi, Lentini, Duetredue Edizioni, 2017, p. 14.

31 M. McLuhan, Understanding Media. The Extension of Man, London-New York, The MIT Press, 1964, p. 63.

32 Ivi, p. 131.

33 T. Binga, Poesie e non solo: inediti 1941-1964, Roma, Edizioni Lidia, 2005.

34 S. Lux, M. F. Zeuli (a cura di), Tomaso Binga. Autoritratto di un matrimonio, pp. 101-102.

35 Ivi, pp. 90-91.

36 T. Binga, ‘Senza titolo’, in I percorsi della memoria, Frosinone, Arti Grafiche Tofani, 1984, s. n.

37 Playgraphies. Tomaso Binga, Giovanni Fontana e Lamberto Pignotti. Testi di Paolo Guzzi e Mario Lunetta, Frosinone, Tipografia Bianchini, 1998.

38 T. Binga, Sono stanca a più non posso. Opere di Antonio Corpora, Roma, Rossi & Spera, 1987.