Durante l’esilio americano (1941-1947) Bertolt Brecht si trova nella necessità di dover tradurre in inglese il testo del suo Galileo (1938) per la messa in scena programmata nel luglio del 1947 a Beverly Hills. Nel lavorare alla traduzione con l’attore destinato a impersonare Galileo, Charles Laughton, non solo Brecht sapeva poco l’inglese, ma Laughton non conosceva il tedesco. Malgrado le non poche difficoltà i due riuscirono comunque nell’impresa perché, assieme alla traduzione del testo condotta da Brecht con l’aiuto di dizionari, l’attore «recitava il tutto finché andava bene, cioè finché si era trovato il gesto».[1] L’individuazione del gesto era quindi funzionale alla resa della recitazione. Ciò porta a constatare che l’utilizzo del gesto come verifica della traduzione rende conto del fatto che a teatro una rappresentazione recitata in lingua straniera si comprende bene pur senza capirne le parole. E porta anche a osservare che il gesto, poiché sanciva la comprensione dell’attore ed era riconosciuto da Brecht, «non faceva parte di ciò che veniva tradotto e non era quindi traducibile».[2] Oppure, per converso, si potrebbe pensare che il gesto fosse l’unica cosa traducibile, lì dove la lingua non costituiva il codice comune di comunicazione.

Eravamo costretti a fare ciò che traduttori meglio attrezzati dovrebbero fare: tradurre i gesti. Perché la lingua è teatrale nella misura in cui esprime anzitutto l’atteggiamento reciproco dei dialoganti.[3]

Brecht afferma come l’estraneità di ciascuno alla lingua dell’altro li avesse obbligati a usare la recitazione (acting) come mezzo, come strumento di traduzione. Precisamente alla gestualità agita da Brecht in cattivo inglese o in tedesco seguiva la frequente ripetizione agita da Laughton in inglese corretto, fino a che non si otteneva qualcosa di soddisfacente. Il tutto veniva scritto, e l’individuazione della giusta espressione linguista poteva richiedere anche molti giorni. Brecht definisce questa modalità d’individuazione del gesto e dell’espressione ad esso associata un «system of performance-and-repetition»,[4] ossia un metodo in cui l’espressione dell’azione e la sua ripetizione erano funzionali all’esito performativo. E specifica come si concentrassero sui frammenti più piccoli, persino le esclamazioni, considerati di per sé.

Questa testimonianza di Brecht è cruciale per intendere la dimensione traduttiva che la pratica teatrale possiede in quanto atto performativo. Dimensione che si rivela in particolare nel meccanismo di ripetizione proprio del teatro, e nella varietà espressiva delle sue forme tra cui sono comprese anche la replica, l’iterazione, l’adattamento, il re-enactment. L’aspetto intimamente riproduttivo della pratica teatrale richiede di considerare di pari passo anche la sua dimensione citazionale, in cui la citazione, ed anche la traduzione, vanno intese, con Irene Fantappiè, come «gesti concreti, movimenti nello spazio, spostamenti, Translationes»[5] da una lingua all’altra, da un contesto a un altro.

Come ci mostra Brecht, tradurre non significa ripetere il testo o la parola altrui, quanto invece il gesto, l’atteggiamento (haltung) dell’autore. L’«atteggiamento d’insieme» [6] assunto di fronte ad altre persone esprime per Brecht il significato del gesto che, come si evince dal valore attribuitogli nel teatro epico, risulta essere il nucleo ossimorico della traducibilità e intraducibilità che la citazione svela. Gestus, termine tedesco che ha origini latine, è l’altra parola usata da Brecht per intendere il gesto come atteggiamento; un termine che non ha mai definito in modo esauriente, ma ha riferito di volta in volta al punto di vista del regista, dell’attore e dello spettatore.[7]

Il gesto brechtiano racchiude il senso dell’intendere la traduzione rispetto alla pratica teatrale nei termini di ‘estraniazione’ e resistenza più che di ‘domesticazione’, o resa di una lingua in un’altra. Tra gli studiosi delle teorie della traduzione che hanno accolto questo modo di intendere l’atto traducente, è opportuno ricordare Antoine Berman. Significativamente, il linguista si sofferma sulla capacità della traduzione di mantenere l’estraneità, insieme all’accessibilità dell’opera, concentrandosi sulle traduzioni di Friedrich Hölderlin. Raccogliendo un giudizio di Martin Heidegger, Berman osserva come il poeta tedesco, nell’intento di tornare ai significati della lingua naturale e natale greca, si muova simultaneamente nella direzione della resa estraniante: «la prova dell’estraneo e l’esperienza del proprio» sono due «movimenti inseparabili».[8] Non a caso Brecht ha scelto la traduzione dell’Antigone fatta da Hölderlin proprio per l’effetto estraniante prodotto dalla lingua. E, rivolgendo lo sguardo al teatro dei nostri giorni, non si può ignorare anche la particolare predilezione di Romeo Castellucci per il poeta tedesco, motivata da ragioni analoghe.

Ma anche il concetto di foreignisation, elaborato da Lawrence Venuti desumendolo dal contesto culturale tedesco, in particolare da Friedrich Schleiermacher, – e le cui radici arrivano fino a Johann Wolfgang Goethe –, esprime il senso di questa accezione dell’atto traduttivo, ossia di intendere la traduzione come apertura allo straniero. Foreignisation vuole fare resistenza alla tendenza consolidata della domesticating, che Venuti attribuisce soprattutto al paradigma angloamericano. Di contro alla riduzione etnocentrica del testo straniero ai valori culturali della lingua d’arrivo, la foreignisation favorisce invece un metodo di traduzione ‘estraniante’, e registra la differenza linguistica e culturale del testo di partenza, di in modo da «portare il lettore all’estero».[9] Contro la scorrevolezza, la trasparenza, l’invisibilità, l’equivalenza semantica, l’univocità implicate nella traduzione che ʻaddomesticaʼ il testo straniero, Venuti accoglie un approccio alla traduzione basato sulla resistenza. Pertanto propone una lettura e una scrittura ‘alienate’, volte a riconoscere la differenza culturale e linguistica del testo da tradurre. Il traduttore è considerato «come un agente di alienazione linguistica e culturale»,[10] che agisce come un mediatore delle differenze. È evidente che portare il lettore all’estero e agire l’alienazione linguistica siano indicazioni di atti, di azioni e spostamenti, di traslazioni nello spazio, ossia di gesti. La foreignisation mette in crisi la sottomissione ai valori dominanti della lingua d’arrivo, la quale «presuppone un’ideologia di assimilazione all’opera nel processo di traduzione, individuando l’identico in un altro culturale, perseguendo un narcisismo culturale che è imperialista all’estero e conservatore, persino reazionario nel mantenimento del canone in patria».[11] La sottomissione agisce una violenza etnocentrica, ossia la sostituzione netta della differenza culturale e linguistica di un testo straniero con un altro testo intellegibile per il lettore della lingua d’arrivo.

Uniformazione e differenziazione, e di riflesso identità e differenza, sono quindi i due poli tra ai quali si gioca la pratica traduttiva intesa come foreignisation. E poiché identità e differenza, particolare e universale, sono le polarità filosofiche deducibili dall’osservazione dell’arte teatrale, viene da chiedersi quanto il concetto di foreignisation possa essere assimilato a quello di ‘straniamento’ (Verfremdung) introdotto da Brecht.

Funzionali per vagliare questa possibilità sono le riflessioni di Walter Benjamin sul teatro epico, in particolare sul valore della citazione che il filosofo tedesco riconosce nel teatro brechtiano, di riflesso all’uso che esso stesso ne fa. Portando a teatro la riflessione sulla traduzione estraniante è possibile non solo riconoscere nell’uso della citazione una modalità di agire la foreignisation, l’estraniamento, ma anche di considerare il teatro di per sé uno ‘strumento citazionale’; così emerge infatti nella comprensione di Benjamin del teatro epico di Brecht. E riconoscere la natura citazionale e traduttiva del teatro significa anche entrare nel merito di una sua possibilità strutturale. Come ha osservato Samuel Weber nel rileggere Benjamin attraverso Derrida, non è tanto rilevante la citazione di per sé ma la citabilità, così come nel pensiero del filosofo francese non conta tanto l’iterazione ma l’iterabilità.[12] In entrambi i casi – ma la stessa analisi vale anche per il concetto di ‘traducibilità’ e non a caso si potrebbe pensare tutta l’opera di Derrida come una riflessione sul tradurre – l’irriducibile possibilità della ripetizione data nella citazione, o nell’iterazione, ha un valore differente dalla sua effettiva attuazione fattuale. Secondo Weber il valore della ripetizione è colto da Benjamin nel testo che dedica al teatro epico di Brecht più che in qualsiasi altro suo scritto,[13] come se l’arte performativa, il teatro, e in particolare la «citabilità del gesto», fosse il luogo ideale per osservare il meccanismo della ripetizione, dove identità e differenza convergono dialetticamente.

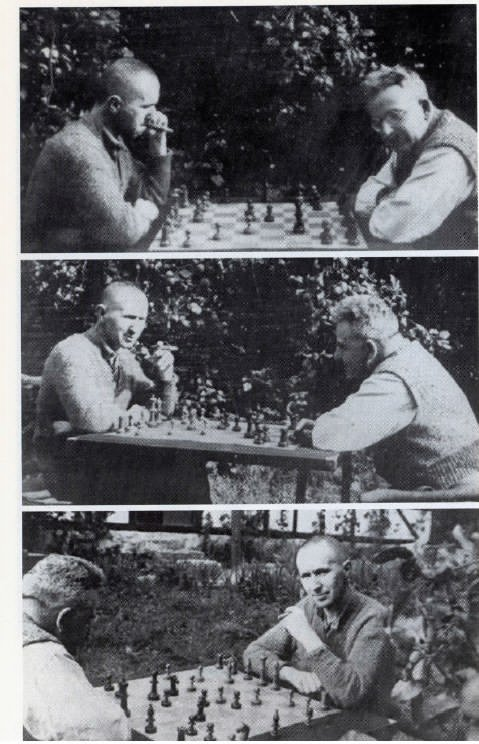

Non a caso la frequentazione tra Benjamin e Brecht si svolge durante gli anni dell’esilio.[14] Frequentatisi precedentemente soprattutto tra il ’29 e il ’30 a Berlino, entrambi fuggono nel 1933 dalla Germania nazista e, ritrovatisi dapprima a Parigi, si incontreranno poi più assiduamente in Danimarca. È in questo frangente critico fuori dalla loro patria, in fuga da un’ideologia totalitarista, in una condizione – verrebbe da dire di ‘lost in translation’ – di dislocazione ed estraniamento, che i due approfondiscono la conoscenza reciproca e lo scambio di idee. Brecht amplia la nozione di teatro epico e Benjamin, che deve all’incontro con lui le sue prime riflessioni sul lavoro scenico, nell’arco di una decina di anni, dal ’30 al ’39, dedica numerosi saggi a questa forma di teatro, che significativamente ha definito anche «teatro dell’emigrazione».[15]

Il termine Verfremdung – da verfremden: rendere estraneo – è utilizzato definitivamente da Brecht nel 1935, e generalmente è reso con l’espressione Verfremdungs Effekt. Al termine Entfremdung, precedentemente utilizzato per indicare l’esercizio critico che vuole mettere in atto nel teatro, preferisce Verfremdungs Effekt per porre l’accento sull’esito, sull’obiettivo a cui si mira: l’effetto di straniamento sul pubblico.[16]

Il rapporto tra straniamento e citazione è esplicitato da Brecht in più passaggi; ad esempio, in Effetti di straniamento nell’arte scenica cinese, scritto nel 1937, osserva come l’attore cinese «rinuncia alla metamorfosi totale e si limita a “citare” il suo personaggio, così l’attore epico, rinunciato che abbia alla totale metamorfosi, recita il suo testo non come colui che improvvisa, ma come chi fa una citazione».[17]

Una chiave di accesso alla comprensione dell’estraniamento è quindi il concetto di citazione; ed è Benjamin a comprendere, attraverso Brecht, che la citazione sulla scena del teatro epico avviene anzitutto attraverso il gesto. In Che cos’è il teatro epico? l’«interruzione» a teatro, considerata «uno dei procedimenti fondamentali di ogni strutturazione della forma»,[18] sta alla base della citazione, e rende citabili i gesti in quanto strumento per interrompere l’azione, il naturale svolgimento della rappresentazione. Nel gesto che permette di presentare l’azione in cui è coinvolto, l’attore crea delle distanze: dalla parola perché la cita, dal personaggio perché lo mostra, dal fatto perché lo ripete. Insieme a questo scarto, l’attore condensa inoltre delle contraddizioni: parla al passato mentre il personaggio parla al presente, e non è ʻfreddoʼ ma esprime delle emozioni, che non sono necessariamente le stesse del personaggio.[19]

Nel teatro epico l’interruzione della rappresentazione che richiederebbe l’immedesimazione illusionistica avviene con lo «snodare le articolazioni fino al limite estremo».[20] Nelle messe in scena di Brecht ciò è reso attraverso l’uso dei songs, delle didascalie, dei pannelli che producono intervalli e al tempo stesso fungono da giunture di scene; è nell’uso di questi elementi che Benjamin legge lo straniamento capace di svelare, di mostrare le situazioni. Il gesto è la prima condizione dell’effetto di straniamento, e in quanto tale ha valore sociale. Il gesto che si genera dall’interruzione è «dimostrativo», e «presentativo»: mostra per portare alla coscienza una situazione, estraniando dal contesto. Si tratta di strategie per favorire la presa di distanza da una facile adesione ideologica, oltre che emotiva, a quanto messo in scena; difatti ciò che muove l’opera di Brecht è un intento eminentemente politico. E l’atteggiamento che, si è visto, ha rilevanza sociale e trova espressione nel gesto, è da ricondurre non tanto all’intenzione che muove l’azione, che sta a monte, ma piuttosto nell’effetto, nell’esito che è recepito nell’insieme, nella portata complessiva del comportamento fatto di atti e di espressioni linguistiche. Come ha osservato Milena Massalongo nel riflettere sulla traduzione del Fatzer di Brecht, nell’atteggiamento/gesto così inteso non c’è frattura tra forma e contenuto, perché non è in questione un problema di comunicazione del significato, o semplicemente di trasmissione formale – della gestualità –, ma la modalità del comportamento nel suo complesso.[21] In ciò sta la rivoluzione del concetto brechtiano di gesto. Restituire un gesto in scena significa «delineare l’atteggiamento con precisione tanto da essere in grado di riprodurlo e di verificarlo al cospetto di situazioni diverse da quelle in cui si è formato».[22] In questione c’è un’eccedenza rispetto al contenuto e alla forma. Riprodurre e verificare in un nuovo contesto è proprio sia del citare che del tradurre, e l’oggetto, ciò che viene raccolto, confermato e trasformato, è sempre un’eccedenza. Come ha osservato Maria Teresa Costa a proposito della traduzione, anche quando si ha a che fare con la parola scritta, la sua traduzione non si esaurisce mai in essa, ma piuttosto ha a che fare con la voce, con «il dire più che con il detto, con il lato performativo della lingua, e dunque con la sfera del gesto e dell’azione».[23]

La stessa radice etimologica del verbo citare, così come zitieren, esprime un movimento, dal latino ciere, ma anche dal greco kinein, che indicano il muovere, il far venire a sé. Ma ha un valore anche giuridico e significa ʻchiamareʼ, ʻnominareʼ, ʻfare l’appello dei testimoni chiamati a giudizioʼ. Per Brecht l’attore «cita un personaggio, è il testimonio di un processo»[24], e anche lo spettatore è un ʻtestimoneʼ che ha la capacità di osservare. Il palcoscenico è equivalente a un tribunale dove citare in giudizio. Il teatro brechtiano, nell’intento di essere sovversivo, agisce sul pubblico perché vuole che esso prenda posizione rispetto all’ideologia di cui è impregnato. Infatti, nell’eccedenza espressa dal gestus si vuole cogliere e denunciare l’ideologia incarnata negli atteggiamenti quotidiani.

La comprensione dello statuto citazionale che Benjamin scorge nel teatro di Brecht è resa possibile in virtù del valore della citazione per il filosofo tedesco. La citazione, prima che una pratica di scrittura, è uno strumento del pensiero, oltre che essere rivelativa delle origini ebraiche del filosofo. Come ha osservato Edmond Jabès, l’atto di citare è uno dei cardini della scrittura ebraica - di una cultura che vive l’esilio come una condizione radicale dello spirito - e formalmente riflette anche la modalità di interpretazione ebraica del testo biblico che contempla il continuo commento interlineare attraverso i midrash.[25] Anche questo è coerente con una concezione benjaminiana della citazione, che si iscrive nel contesto di una prospettiva di riscatto messianico. Tessitore di citazioni, Benjamin le colleziona con la stessa funzione che riconosce in Brecht, ossia di interrompere l’ordine del discorso. La citazione, diversamente dall’uso comune per cui serve a ribadire, a trovare conferma di un concetto, o semplicemente funge da ornamento, è usata dal filosofo tedesco per il portato distruttivo che comporta.[26] Come afferma in Strada a senso unico: «Le citazioni, nel mio lavoro, sono come briganti ai bordi della strada, che balzano fuori armati e strappano l’assenso all’ozioso viandante».[27] La citazione implica l’essere estrapolata da un contesto di provenienza per venire ricontestualizzata in uno nuovo, e tale operazione non è mai pacifica. Come la modalità del teatro epico, che Benjamin paragona al montaggio di immagini cinematografiche, l’atto del citare procede per scossoni, provoca shock, perché comporta sempre una risemantizzazione del testo citato, che acquista un nuovo significato anche quando resta invariato, con un conseguente effetto straniante. Il contatto tra il testo citato e il nuovo contesto in cui si inserisce implica infedeltà, distanza e differenza rispetto all’originale che lo precede. Nell’uso della citazione si comprende anche il rapporto di Benjamin con il passato, con la tradizione e la storia intesa come storicismo, che egli vuole riformare proponendo una filosofia della storia in cui passato e presente sono in rapporto dialettico. Nella citazione il passato non è semplicemente riproposto nel presente, ma relazionandosi a esso entra in dialogo e collisione con esso. Lo scontro dialettico tra passato e presente è espresso nel concetto di Jetztzeit – la Zeit, il tempo, che si dà nello Jetzt, l’adesso – formulato nelle Tesi sul concetto di storia.[28] Significativamente, il valore dello Jetzt, l’ʻadessoʼ, appare già ne Il dramma barocco tedesco, in un contesto di studi teatrali, lì dove l’attimo mistico attribuito al simbolico della tragedia si trasforma secolarizzato nell’ ‘adesso attuale’, proprio dell’allegoria del dramma barocco; e l’allegoresi barocca arriva a significare la cifra propria del gesto delle avanguardie. La Jetztzeit chiarifica come sia sempre l’urgenza del presente a determinare l’appropriazione del passato; è propriamente il bisogno, la necessità attuale – e soprattutto, ci avverte Benjamin, il pericolo – a dettare il senso della sua appropriazione.[29] Questo vale nel teatro in modo peculiare per la crucialità del valore della presenza attuale: il teatro è il luogo per eccellenza della presenza, condivisa tra attore e spettatore, che è tutta fisica, corporea e performativa. La Jetztzeit è quindi uno strumento della citazione e della traduzione, che muovono anch’esse dal presente per entrare in dialogo con il passato. Per questo Benjamin ne Il compito del traduttore,[30] testo in cui emerge chiaramente il rapporto di affinità tra citazione e traduzione, parla dell’ʻora della traducibilitàʼ (Jetzt der Übersetzbarkeit), ossia il momento opportuno, il kairos, il cui il presente avverte l’urgenza di confrontarsi con un testo storicamente appartenuto al passato.

La traduzione, più che sostituirsi al testo originale, dovrebbe costantemente accompagnarsi a esso, come un suo commento interlineare. In modo affine a quanto affermato da Jabès, per Benjamin «la versione interlineare del testo sacro» è infatti intesa come l’«archetipo o l’ideale di ogni traduzione (Urbild)».[31] Per questo, tra la traduzione e l’originale, il filosofo riconosce «un rapporto di vita».[32] La categoria funzionale della relazione ha perciò un valore cruciale: non si può pensare all’originale e alla traduzione separatamente, isolatamente, ma esse vanno intese in una costante relazione. Per Benjamin il compito del traduttore consiste allora nel trovare quell’atteggiamento (intention) verso la lingua in cui si traduce, che possa «ridestare l’eco dell’originale».[33] Qui sembra riecheggiare l’atteggiamento (Haltung) a cui fa riferimento Brecht per intendere il gestus che, come si è detto sopra, fa scarto rispetto al concetto di intenzione declinato come scopo, come motivazione che sta a monte di un’azione, ma indica invece l’esito, il suo effetto complessivo, la sua ricezione. Benjamin d’altronde intende Intention nel senso di intentio, lì dove vuole specificare che la traduzione non esprime l’affinità rispetto all’originale nei termini di una superficiale somiglianza, ma nel senso di ʻaffinità metastoricaʼ, definita anche come ʻpura linguaʼ (reine Sprache): «Ogni affinità metastorica delle lingue consiste in ciò che in ciascuna di esse, presa come un tutto, è intesa una sola e medesima cosa, che tuttavia non è accessibile a nessuna di esse singolarmente, ma solo alla totalità delle loro intenzioni reciprocamente complementari: la pura lingua».[34] Esaminando il concetto di intenzionalità, Benjamin afferma che la lingua pura ha che fare con ciò che si intende piuttosto che con il modo di intenderlo; e l’inteso implica non solo una complessità di senso, ma anche la sua ricezione, quindi un soggetto ricevente che può anche stravolgere il significato originario dell’intenzione. Perciò gestus e pura lingua possono essere ricondotti al senso più ampio di atteggiamento (Haltung), come è compreso da Brecht.

Quindi, se per Benjamin la capacità del traduttore sta nel porsi «in ascolto dell’eco dell’originale»,[35] bisogna riconoscere nell’eccedenza, di cui si parlava sopra, la peculiarità di esprimersi sotto forma di eco fatto risuonare dalla citazione e dalla traduzione. Tale eccedenza può essere intesa come espressione del gestus o della pura lingua, considerato anche che per Brecht «un gesto può essere posto anche soltanto in parole».[36]

Maestro di citazione per Benjamin è stato quel «genio mimico» – come lo ha definito – di Karl Kraus. Benjamin coglie il valore polemico dell’uso della citazione in Kraus, che riconosce come «il disperato» – disperato per l’epoca in cui vive – «che scoprì nella citazione la forza, non di custodire, ma di purificare, di strappare al contesto, di distruggere».[37] Il ridire – nachsprechen – praticato da Kraus nel citare, è frequente nella recitazione a teatro di di testi costruiti per l’appunto da citazioni, non è mera trascrizione.[38] Come ha osservato Stefan Morawski, la citazione pretende fedeltà, discretness, ovvero la possibilità di riconoscerla come tale all’interno del nuovo contesto, e literaliness, cioè l’uso delle parole alla lettera.[39] La sfida di Kraus, nell’ampia varietà di casi in cui l’autore ha lavorato per tessitura di citazioni, consiste nel trasformare il testo citato, pur mantenendolo uguale a se stesso;[40] tale sfida è resa possibile dalla relazione che si instaura tra testo e contesto, capace di generare di volta in volta la differenza. In tal senso la citazione innesca un processo di differenziazione e di straniamento dato dallo spostamento di uno stesso elemento da un ‘luogo’ a un altro. La citazione implica uno spostare altrove, un portare fuori, ed è quindi imprescindibilmente legata allo spazio; in questo si legge il suo legame profondo con il teatro, con la concezione spaziale della rappresentazione, con la parola nello spazio e soprattutto con il gesto.

A partire dall’idea di spostamento prodotto dalla citazione, si comprende ulteriormente il legame della pratica teatrale con la traduzione, che è stato colto da Fantappiè prendendo in esame l’esperimento del Theater der Dichtung di Kraus. Citazione e traduzione acquistano commensurabilità quando sono riconosciute come traslazioni (translationes/translations), ossia come spostamenti che implicano un cambiare posto, un trapiantare, divenendo movimenti nello spazio, gesti.

Per Brecht, come si è visto nel lavoro svolto con Laughton, sono i gesti a dare forma compiuta alla lingua. Il gesto a teatro è segno della traslazione, del movimento generato dalla traduzione, e perciò comporta una trasformazione, mantenendo tuttavia un rapporto con l’originale. Allo stesso modo, replicare uno spettacolo può implicare una ricontestualizzazione, ogni volta in un luogo diverso di una stessa messa in scena. Trasformazione e metamorfosi appartengono alla traduzione nella misura in cui Benjamin la intende come una forma,[41] ossia la forma assunta dall’originale nel momento in cui subisce il mutamento. Poiché tra originale e traduzione vi è un ‘rapporto di vita’, il principio che informa la traduzione non può che rimandare a una forma formans di goethiana memoria. La forma formans come radice comune della creatività artistica e della formazione della natura, che il concetto di ʻfenomeno originarioʼ (Urphänomen) intende esplicare.[42]

In questo senso il Gestus – e Brecht non a caso sceglie un termine tedesco che ha origini latine, tale da risultare antico, classico – è un’invariante, che si dà nel differire della traduzione/traslazione. L’invariante è implicita in ogni traduzione e citazione, come ‘presenza assente’, inaccessibile dell’Urtext nella variazione, ossia nella trasformazione data dalla ricontestualizzazione. Leggere nella citazione e nella traduzione soltanto un’operazione distruttiva equivale ad assumere un’ottica univoca e parziale; difatti accanto alla funzione destruens va considerata anche quella construens propria del meccanismo di montaggio, che permette la traslazione da un contesto a un altro attraverso operazioni di frammentazione e ricomposizione. Anche in questo senso, Benjamin sostiene che l’interruzione è uno dei «procedimenti fondamentali per ogni strutturazione della forma»,[43] e che strappare la parola dal contesto che distrugge significa richiamarla alla sua origine; pertanto nella citazione si legittimano sia origine che distruzione, e lì dove essi si fondono, afferma Benjamin, la lingua è perfetta.[44]

Ha colto la polarità di questo doppio movimento creativo e distruttivo Hannah Arendt, che non a caso associa la figura di Benjamin a un pescatore di perle, e individua il culmine del suo interesse per la citazione nella frequentazione con Brecht. Cosa sono le perle? Cosa significa la loro scelta e collezione? Arendt riconosce negli «scopritori del distruggere» – Benjamin con Kraus e Franz Kafka –, l’intento profondo di conservare. La forza distruttrice della citazione, scrive Arendt citando Benjamin, è «l’unica in cui è riposta ancora la speranza che qualcosa sopravviva a questo spazio di tempo».[45] E l’unico modo per frantumare una tradizione, e con essa il passato e la storia, è estrarne ciò che è prezioso e raro: ossia i coralli e le perle. Nel riconoscere in questa operazione «l’ambiguità del gesto in relazione al passato»,[46] Arendt conferma che citazione e traduzione trovano una significativa commensurabilità nel gesto dell’estrarre, che è un portare fuori. L’estrarre corrisponde «al perforare l’essenza nella citazione come si perfora lo strato sotterraneo per trovare la sorgente nascosta». Il gesto che estrae le perle le sottrae al contesto di appartenenza, come fa il collezionista per riordinarle secondo un nuovo criterio, col quale le trasforma. Arendt, citando The Tempest di Shakespeare, fa riferimento alla metamorfosi che il mare – il sea-change – ha operato negli occhi dei naufraghi, trasformandoli in perle e le loro ossa in coralli: oggetti che sono il frutto della cristallizzazione che procede di pari passo alla decomposizione. Per la filosofa il mare è l’«elemento non storico cui deve cadere tutto quanto si è compiuto nella storia».[47] L’ambiente marino è ciò che permette la nascita di nuove forme e formazioni cristalline, che aspettano di essere pescate; paragonabili, secondo la filosofa, ‘frammenti di pensiero’ o, recuperando il concetto goethiano, a ʻeterni fenomeni originari (Urphänomene)ʼ.[48]

La comprensione del valore construens dell’uso della citazione emerge in particolare nelle osservazioni di Furio Jesi su Thomas Mann, un altro virtuoso del citare.[49] Le opere dello scrittore rivelano una trama ininterrotta di citazioni occultate, perché Mann si appropria di documenti storici, attinge a testi, immagini, materiali lessicali per inserirli nel tessuto narrativo. Tali materiali lo interessano esclusivamente per il tempo del loro utilizzo; una volta che ne ha fatto uso, si libera di tutte le fonti. Per questo, osserva Jesi, egli rifiuta la «presunta veridicità oggettiva del documento storico»,[50] e la tecnica della citazione non ha la presunzione di dire qualcosa con l’autorità del collage di brani di documenti, ma di contrapporre alla storia la scrittura stessa, considerata in sé e per sé, come tecnica virtuosa della scrittura. Rende il senso di questo concetto il paragone fatto da Jesi con la composizione musicale, nella differenza che vi è tra l’esecuzione di un brano e il virtuosismo, nel quale la tecnica del suonare trascende il pezzo suonato, sua semplice occasione epifanica. L’esercizio della scrittura per citazioni secondo Jesi è simile all’operazione del mago astrologo «che compone pietre, colori e metalli come costellazioni operanti»; e ciò che si combina nel montaggio di citazioni, non dice qualcosa ma fa qualcosa, crea. Per questo Jesi considera tale tecnica ‘mitologica’, ossia capace di creare mito attraverso la composizione come quella musicale.

La tecnica del citare indica lo stesso processo creativo, la ʻsorgente nascostaʼ a cui fa riferimento Arendt o ʻl’eterno fenomeno originarioʼ. Come per Arendt la capacità di Benjamin di raccogliere perle è dono del suo «pensare poeticamente», così per Jesi il mitologo nel creare mito è poeta oltre che veggente. Il ʻfenomeno originarioʼ, di ascendenza goethiana, è il termine che sia Kerényi che Jesi riconducono al mito inteso non come mitologia – ossia i prodotti del mito, le trame, le storie, le figure – ma nel senso di processo creativo, di fonte, di «macchina mitologica», come l’ha definita Jesi, che crea mitopoiesi.

Il ʻfenomeno originarioʼ, nel significato elaborato da Goethe, indica il darsi del fenomeno nella sua tipicità; nella funzione di sintesi del molteplice empirico è il termine ultimo, non come causa, ma come condizione sotto la quale appaiono i fenomeni. È l’invariante che si può cogliere a uno sguardo d’insieme nella molteplice varietà del mondo, in altre parole l’universale che si intravede nel continuo differenziarsi del particolare. Prioritario però non è tanto l’esito della sintesi, ossia l’individuazione del typus o della serie di varianti, quanto la messa in rapporto degli elementi osservati. Nell’atto di porre le relazioni c’è la possibilità dello scarto, dell’eccedenza, dell’eventualità, dell’accidentalità, dell’accadimento, della novità, della creatività che fa resistenza alla ripetizione dell’identico. L’originarietà dell’Ur goethiano non indica infatti un’oggettiva antecedenza storica, ma è tale rispetto a un punto di vista, all’intuizione di un disegno secondo cui, a un determinato livello di consapevolezza, i fenomeni molteplici risultano leggibili nella relazione tra particolare e universale, stabilita per mezzo di associazioni e nessi analogici.

Il mito, infatti, nella definizione elementare che ne dà Aristotele nella Poetica, è la capacità di dire gli universali. Universali che sono a rischio di univocità quando sono al servizio di un’ideologia, come ad esempio nella traduzione addomesticante, ma che divengono poesia quando esprimono la differenza, come dovrebbe essere nella funzione del teatro. Perle sono il tesoro strappato al continuum della tradizione, per essere inserito in un rapporto vitale col presente; per questo per Benjamin la traduzione è un «rapporto di vita». Sono le perle che Benjamin raccoglie; e «le costellazioni cariche di tensioni che si generano quando si crea questa frizione fulminea tra passato e presente provocano un urto «che si cristallizza in una monade». Perla è questa monade e perla è il gestus brechtiano. Perla è il teatro quando fa mito, ossia quando è opera poetica e crea costellazioni gravide di significato.

Universale e particolare, identità e differenza, individualità e collettività sono le polarità in gioco nel momento carico di senso simbolico in cui consiste l’attualità del fare teatro: attraverso esse quest’ultimo si rende intelligibile in quanto pratica citazionale e traduttiva.

*Una versione ridotta di questo contributo è stata presentata in occasione del convegno Traslating Theatre: ‘foreignisation’ on stage, tenutosi a Londra presso l’Europe House, il 21 ottobre 2016.

1 B. Brecht, Diario di Lavoro, p. 845.

2 C. Cappelletto, Figure della rappresentazione. Gesto e citazione in Bertolt Brecht e Walter Benjamin, Milano-Udine, Mimesis, 2002, p. 53.

3 B. Brecht, J. Willett, Brecht on theatre: The development of an aesthetic. New York, Hill and Wang, pp. 165-166 (traduzione a cura dell’autrice).

4 Ibidem.

5 Cfr. I. Fantatappiè, Karl Kraus e Shakespeare. Recitare, citare, tradurre, Macerata, Quodlibet, 2012.

6 B. Brecht, Scritti teatrali [1957], Torino, Einaudi, 2004, p. 212.

7 Per una definizione del Gestus brechtiano si veda anche P. Pavis, Dictionary of the Theatre: Terms, Concepts, and Analysis, Toronto, University of Toronto Press, 1998, p. 164; P. Pavis, ‘Le gestus brechtien et ses avatars dans la mise en scène contemporaine’, L’Annuaire théâtral, 25, 1999, pp. 95-115; P. Pavis, ‘Mise au point sur le gestus’ [1978], in Voix et images de la scène: vers une sémiologie de la scène, Lille, Presses Universitaires de Lille, 1985, pp. 83-92. E più nel dettaglio rispetto alla relazione tra Brecht e Benjamin: B. Doherty, ‘Test and Gestus in Brecht and Benjamin’, MLN, vol. 115, no. 3, 2000, pp. 442-481.

8 Cfr. A. Berman, La prova dell’estraneo. Cultura e traduzione nella Germania romantica [1984], Macerata, Quodlibet, 1997, pp. 201-223.

9 L. Venuti, The translator’s invisibility (1995), London-New York, Routledge, 2004, p. 20 (traduzione a cura dell’autrice).

10 Ivi, p. 307.

11 Ivi, p. 20.

12 Cfr. S. Weber, Benjamin’s –abilities, Cambridge, Massachusetts, Harvard University Press, and London, England, 2008. In riferimento al testo di Weber si veda anche A. Sacchi, ‘Su un’abilità di Walter Benjamin: la citabilità del gesto’, Culture Teatrali, 18, 2008, pp. 155-164.

13 Ivi, pp. 95-114. Cfr. W. Benjamin, Che cos’è il teatro epico? [1938-39], in Id., L’opera d’arte nell’epoca della sua riproducibilità tecnica. Arte e società di massa, Torino, Einaudi, 2003.

14 Sull’amicizia tra i due si rimanda alla edizione inglese di E. Wizisla, Benjamin and Brecht. The Story of a Friendship, Londra-New York, Verso Book, 2009.

15 Cfr. W. Benjamin, Il paese in cui non si può nominare il proletariato, in Avanguardia e rivoluzione. Saggi sulla letteratura, Torino, Einaudi, 1972, p. 184.

16 Cfr. C. Cappelletto, Figure della rappresentazione. Gesto e citazione in Bertolt Brecht e Walter Benjamin, Milano-Udine, Mimesis, 2002, p. 36.

17 B. Brecht, Effetti di straniamento nell’arte scenica cinese [1957], in Id., Scritti teatrali, Torino, Einaudi, 2004, p. 76

18 W. Benjamin, Che cos’è il teatro epico? [1938-1939], in Id., L’opera d’arte nell’epoca della sua riproducibilità tecnica, p. 131.

19 B. Brecht, ‘Breve descrizione di una nuova tecnica della recitazione che produce l’effetto di straniamento’ [1940], in Id., Scritti teatrali, Teoria e tecnica dello spettacolo, Torino, Einaudi, 1975, p. 182.

20 W. Benjamin, ‘Che cos’è il teatro epico?’, p. 128,

21 M. Missalongo, ‘Brecht o il piacere di rischiare sul piacere’, Cosmo. Comparative Studies in Modernism, 2, 2013, pp. 49-68.

22 Ivi, p. 54.

23 M.T. Testa, Filosofie della traduzione, Milano-Udine, Mimesis, 2012, p. 41.

24 B. Brecht, Breve descrizione di una nuova tecnica della recitazione che produce l’effetto di straniamento, in Id. Scritti teatrali, vol. I, cit., p. 184.

25 Cfr. E. Jabes, Il libro della sovversione non sospetta, Milano, Feltrinelli, 1982.

26 Sull’uso della citazione in Benjamin si veda anche G. Scaramuzza, ‘Citazione come oblio’, Leitmotiv/Led on Line, 2/2002, pp. 11-23.

27 W. Benjamin, Strada a senso unico, Scritti 1926-1927, a cura di G. Agamben, Torino, Einaudi, 1983, p. 59.

28 W. Benjamin, ‘Tesi di filosofia della storia’ [1940], in Angelus Novus. Saggi e frammenti, a cura di R. Solmi, Torino, Einaudi, 2006, pp. 75-86.

29 Per una applicazione del concetto di Jetztzeit al contesto teatrale, in particolare alla messa in scena dell’Orestea (una commedia organica?) si veda D. Sacco, ‘La Jetztzeit del teatro. L’Orestea della Socìetas Raffaello Sanzio/Romeo Castellucci venti anni dopo’, Biblioteca Teatrale, nn. 119-120, luglio-dicembre 2016, in corso di pubblicazione.

30 Cfr. W. Benjamin, ‘Il compito del traduttore’, in Angelus Novus. Saggi e frammenti, a cura di R. Solmi, con un saggio di F. Desideri, Torino, Einaudi, 2006, pp. 39-52.

31 W. Benjamin, ‘Il compito del traduttore’, p. 52.

32 Ivi. p. 41.

33 Ivi, p. 47.

34 Ivi, p. 44.

35 Ivi, p. 47.

36 B. Brecht, citato in M. Massalongo, ‘Brecht o il piacere di rischiare sul piacere’, p. 53.

37 W. Benjamin, ‘Karl Kraus’, in Id., Avanguardia e rivoluzione. Saggi sulla letteratura, Torino, Einaudi, 1973, p. 130.

38 Cfr. I. Fantappiè, Karl Kraus e Shakespeare. Recitare, citare, tradurre.

39 Cfr. S. Morawski, ‘The Basic Function of Quotation’, in Sign, Language, Culture, a cura di J.A. Greimas e R. Jakobson, Paris, Mouton, 1970, pp. 690-705.

40 Si veda sempre di I. Fantappiè, ‘Einschöpfung: il concetto di plagio in Karl Kraus’, Studi Germanici, 1, 2012, pp. 113-131.

41 W. Benjamin, Il compito del traduttore, p. 40.

42 Cfr. D. Sacco, Goethe in Italia. Formazione estetica e teoria morfologica, Milano-Udine, Mimesis, 2016.

43 Benjamin, ‘Che cos’è il teatro epico?’, p. 131.

44 W. Benjamin, ‘Karl Kraus’, p. 128.

45 H. Arendt, ‘Il pescatore di perle’, in Il pescatore di perle. Walter Benjamin 1892-1940, Milano, Arnoldo Mondadori, 1993, pp. 69-92.

46 Ivi, p. 76.

47 Ibidem.

48 Ibidem.

49 Cfr. F. Jesi, ‘Thomas Mann pedagogo e astrologo’ [1979], in Materiali mitologici. Mito e antropologia nella cultura mitteleuropea, Torino, Einaudi, 2004, pp. 183-223.

50 Ivi, p. 207.