1. In principio era l’immagine

All’origine della scrittura di Umberto Eco c’è l’immagine. Lo ha rivelato lo stesso autore, in un preciso autocommento sulla preistoria della propria attitudine narrativa:

Ho iniziato a scrivere romanzi così. Prendevo un quaderno, e scrivevo un frontespizio. Il titolo era di tipo salgariano, perché quelle (insieme a Verne, a Boussenard, a Jacolliot, alle annate 1911-1921 del Giornale illustrato dei viaggi e delle avventure di terra e di mare, scoperte in una cassa in cantina) erano le mie fonti. Quindi titoli come Gli scorridori del Labrador o Lo sciabecco fantasma. Poi scrivevo in basso il nome dell’editore, che era Tipografia Matenna (audace ircocervo composto da “matita + penna”). Quindi procedevo a collocare ogni dieci pagine una illustrazione, sul tipo di quelle di Della Valle o Amato per le edizioni di Salgari. La scelta dell’illustrazione determinava la storia che avrei poi dovuto costruire.[1]

Di questa produzione giovanile – l’autore fissa l’età del proprio apprendistato da romanziere «tra gli otto e i quindici anni» – è sopravvissuta ai vari traslochi solo un’opera «di genere incerto», dal titolo In nome del “Calendario”, diario del mago Pirimpimpino che «descriveva (e disegnava) l’isola su cui regnava»: nell’archivio dello scrittore è nascosto dunque un quaderno dalle sottili righe orizzontali e dai grandi margini verticali viola in cui «il testo si alternava a disegni e il racconto (che non rispondeva alle regole di alcun genere) sfociava nell’enciclopedia – col senno di poi si vede come le audacie infantili possono determinare le debolezze dell’età adulta».[2] L’autore ammicca al lettore e retrocede agli anni della prima formazione la scoperta della funzione generativa affidata alle immagini. Costruisce così un’ipotesi genetica di lunga durata per la propria scrittura finzionale, che trova conferma nei romanzi.

I miei tre romanzi sono nati tutti da un’idea seminale che era poco più di una immagine: è quella che mi ha preso, e mi ha fatto venire il desiderio di andare avanti. Il nome della rosa è nato quando sono stato colpito dall’immagine dell’assassinio di un monaco in una biblioteca […]. Forse partivo da alcune emozioni che avevo provato a sedici anni, durante un corso di esercizi spirituali in un monastero benedettino, dove passeggiavo tra chiostri gotici e romanici e poi entravo in una biblioteca ombrosa dove, su un leggio, avevo trovato aperti gli Acta Sanctorum […]. Ma si vede che sin da allora, mentre sfogliavo quell’in-folio aperto verticalmente davanti a me, in un silenzio sovrano, tra lame di luce che entravano da vetrate opache quasi scanalate nelle pareti che terminavano in sesti acuti, avevo avuto un momento di inquietudine.[3]

Dopo aver messo a fuoco l’immagine iniziale, bisogna costruire attorno ad essa la storia, ‘ammobiliare’ un mondo: e così «il resto è nato a poco a poco, per dar senso a quell’immagine», insieme con la decisione di ambientare la narrazione nell’amato Medioevo, «leggendo, rivedendo delle immagini, riaprendo armadi dove si erano accumulate da venticinque anni le mie schede medievali, stese per tutt’altre ragioni».[4]

2. Il nome della rosa

La dimensione visuale non si limita al momento aurorale della scrittura, ma la accompagna costantemente, anche se nel primo romanzo rimane spesso confinata ai materiali preparatori e di supporto, ai diagrammi, alle mappe e ai ritratti dei personaggi che l’autore ha disegnato nel corso della stesura del libro. Come ha rivelato in un’intervista, tracciare le mappe dei luoghi era un modo «per prendere confidenza con l'ambiente che stavo immaginando. Avevo bisogno di sapere quanto ci avrebbero messo due personaggi per andare da un luogo a un altro. E questo definiva anche la durata dei dialoghi che non ero così certo di saper realizzare».[5] Allo stesso modo la raffigurazione dei monaci dell’abbazia rispondeva al «bisogno di riconoscere i miei personaggi, mentre li facevo parlare o agire, altrimenti non avrei saputo cosa fargli dire».[6]

All’inizio della sua cronaca la voce narrante si prende carico di quest’attenzione per la fisionomia dei personaggi, palesandola attraverso la formula retorica della preterizione:[7] «nelle pagine che seguono non vorrò indulgere a descrizioni di persone – se non quando l’espressione di un volto, o di un gesto, non appariranno come segni di un muto ma eloquente linguaggio – perché, come dice Boezio, nulla è più fugace della forma esteriore».[8] Si tratta di una strategia testuale pienamente consapevole e perseguita con deliberato proposito, tanto che Eco scrive nelle Postille:

Adso è stato molto importante per me. Sin dall’inizio volevo raccontare tutta la storia (con i suoi misteri, i suoi eventi politici, le sue ambiguità) con la voce di qualcuno che passa attraverso gli avvenimenti, li registra tutti con la fedeltà fotografica di un adolescente, ma non li capisce (e non li capirà a fondo neppure da vecchio, tanto che poi sceglie una fuga nel nulla divino che non era quella che gli aveva insegnato il suo maestro). Far capire tutto attraverso le parole di qualcuno che non capisce nulla.[9]

La funzione del narratore diventa così la personale soluzione dell’autore al dilemma del postmoderno, e cioè, in estrema sintesi, il recupero dell’intreccio, e nello stesso tempo del godimento del testo, ma in una logica problematica e non consolatoria. Sul gioco delle citazioni, sul double coding e sulla complessità delle articolazioni delle varie istanze enunciative molto è stato scritto e detto; è stata meno rilevata, mi sembra, la dimensione visuale della voce narrante e la sua corrispondenza con il compito, affidatogli dall’autore, di ‘fotografare’ la realtà senza comprenderla. Adso adempie diligentemente a questa funzione. Nell’episodio della fuga del cavallo Brunello, dove Guglielmo dà la prima prova della propria abilità di detection, il novizio viene ripreso bonariamente dal suo maestro per la sua incapacità di collegare i segni in un disegno coerente, di ‘leggere’ le immagini con cui la realtà si rivela: «è tutto il viaggio che ti insegno a riconoscere le tracce con cui il mondo ci parla come un grande libro. Alano delle Isole diceva che omnis mundi creatura / quasi liber et pictura / nobis est in speculum».[10]

Ma è nelle pagine successive che il dispositivo diegetico è messo alla prova in un virtuosistico gioco di rimandi e di negoziazioni tra media e codici diversi. Si prenda in considerazione la lunga descrizione del portale della chiesa:

Abituati finalmente gli occhi alla penombra, di colpo il muto discorso della pietra istoriata, accessibile com’era immediatamente alla vista e alla fantasia di chiunque (perché pictura est laicorum literatura), folgorò il mio sguardo e mi immerse in una visione di cui ancor oggi a stento la mia lingua riesce a dire. / Vidi un trono posto nel cielo e uno assiso sul trono.[11]

La descrizione continua per oltre quattro pagine, ed è un mirabile esempio di ekphrasis. I critici più attenti[12] hanno riconosciuto nel portale dell’abbazia di Moissac un possibile referente, ma tutto il brano si può considerare una riscrittura di Apocalisse 4. Nei suoi studi sul libro giovanneo Eco si è concentrato sul complesso rapporto tra parola e immagine, riconoscendovi il punto di confluenza tra la visualità della cultura greca e l’oralità della tradizione ebraica. Nelle Noterelle su Beato, un saggio incluso nella raccolta Dall’albero al labirinto (2007), ma rielaborazione di due interventi precedenti datati 1973 e 1996, Eco condensa le sue ricerche sulle ‘traduzioni’ visive dell’Apocalisse di Giovanni:

La cultura medievale trova difficoltà a tradurre in immagini i testi biblici perché essa nasce dalla cultura greca, che è eminentemente visuale. Ogni epifania del sacro, nella Grecia classica, si realizza sotto il segno della forma di immagine e – per ovvie ragioni – di immagine fissa […]. Al contrario, la cultura ebraica era eminentemente orale. Nel Timeo platonico il Demiurgo crea l’universo avvalendosi di immagini geometriche, mentre nella Bibbia è attraverso un atto della parola che Dio crea il mondo. I greci vedevano i loro dei, Mosè di Dio intende solo la voce.[13]

Eco ricorda che le immagini dell’Apocalisse di Giovanni – e del modello sulle cui spalle si erge, Ezechiele 1, 10 – scaturiscono da una visione, e quindi sono da intendersi, nel loro andamento onirico e impreciso, come la manifestazione di «evento cinematografico, in cui le immagini si dispongono in successione».[14] L’impasse del Beato di Liébana, che commenta il testo interpretandolo in una teoria di immagini spazializzate e immobilizzate, viene superata dall’autore del Nome della rosa trasformando il narratore da osservatore che descrive le raffigurazioni del portale a protagonista di una visione.[15] Si ripercorre a ritroso, così, la catena della tradizione della varie trasfigurazioni mediali, per fare ritorno all’esperienza originaria dell’autore biblico. L’approccio visivo della descrizione, testimoniato da precisi segnali lessicali – la regolare scansione di «vidi… vidi… vidi...», anche in poliptoto («come visti in trasparenza») – si tramuta quasi impercettibilmente in un approdo visionario. I riferimenti alla contingenza degli elementi fisici del portale si fanno più radi, fino a sparire del tutto, mentre le immagini si animano, anche grazie al procedimento dell’elenco, e alla dimensione visiva si sovrappone quella uditiva:

Ma, mentre l’anima mia, rapita da quel concerto di bellezze terrene e di maestosi segnali soprannaturali, stava per esplodere in un cantico di gioia, l’occhio, accompagnando il ritmo proporzionato dei rosoni fioriti ai piedi dei vegliardi, cadde sulle figure che, intrecciate, facevano tutt’uno con il pilastro centrale che sosteneva il timpano […]. E mentre ritraevo l’occhio affascinato da quella enigmatica polifonia di membra sante e lacerti infernali, vidi a lato del portale, […] altre visioni orribili a vedersi […]. E tramortito (quasi) da quella visione, incerto ormai se mi trovassi in un luogo amico o nella valle del giudizio finale, sbigottii, e a stento trattenni il pianto, e mi parve di udire (o udii davvero?) quella voce e vidi quelle visioni che avevano accompagnato la mia fanciullezza di novizio […] e Colui che era assiso vibrò la sua falce e la terra fu mietuta. // Fu allora che compresi che d’altro non parlava la visione, se non di quanto stava avvenendo nell’abbazia […]

Peculiare esperienza dell’incarnazione dello sguardo nel testo, l’ekphrasis si colloca al centro di un ampio dibattito e oggetto di una solida linea di ricerca della critica letteraria di cui Cometa ha fornito una tassonomia precisa, che raccoglie anche i contributi di Eco sul tema.[16] L’esempio preso in esame condensa le tre modalità in cui si estrinseca il patto ecfrastico tra narratore e lettore, richiamando così semiotiche diverse in dipendenza dei differenti statuti di realtà implicati: dal grado zero della denotazione, mera didascalia di un’immagine reale, si passa ai procedimenti di dinamizzazione attraverso cui l’ekphrasis descrive le immagini come se si animassero davanti agli occhi, fino a proiettare lo spettatore – e il suo sguardo – al loro interno. Si giunge così al livello più sofisticato dell’ekphrasis, che Eco ha definito «descrizione con richiamo alle esperienze personali e culturali del destinatario» e «descrizione con richiamo ad esperienze percettive del destinatario» e che Cometa ha sintetizzato come «forme di integrazione», perché chiama in causa la capacità di integrare la descrizione – o la stessa visione – con l’ausilio dell’immaginazione, degli altri sensi (l’udito, in questo caso), o con il riferimento alle conoscenze artistiche e culturali dell’osservatore.

Non passi inosservata, inoltre, la funzione metanarrativa svolta dall’ekphrasis – «Fu allora che compresi che d’altro non parlava la visione, se non di quanto stava avvenendo nell’abbazia» – e che prefigura lo svolgimento del romanzo, illustrando una chiave per risolvere i delitti dell’abbazia. Il testo sembra obbedire alla lunga tradizione della modernità che, almeno da Schlegel in poi, concepisce il romanzo anche come teoria dello stesso, ma allo stesso tempo se ne prende gioco: l’immagine in cui la narrazione si rispecchia, infatti, si rivelerà fallace, l’Apocalisse non è lo schema che soggiace ai delitti dell’abbazia, come creduto inizialmente da Guglielmo. Anche se condurrà al colpevole, il disegno è errato: l’assassino, infatti, ha adeguato la propria trama delittuosa alle deduzioni investigative del detective, in modo da celare il vero movente. Si può notare, così, un’ulteriore analogia funzionale tra il libro di Giovanni e gli unici supporti iconici presenti nel romanzo, la mappa dell’abbazia in apertura del testo e quella dell’Edificio a p. 323. Anche la mappa dell’Edificio funziona in maniera simile: guida Guglielmo e Adso – e il lettore – all’interno della biblioteca ma poi si rivela inutile, perché i luoghi descritti vengono distrutti dall’incendio. È la lezione che Guglielmo, usando le parole di Wittgenstein, consegna ad Adso: «l’ordine che la nostra mente immagina è come una rete, o una scala, che si costruisce per raggiungere qualcosa. Ma dopo si deve gettare la scala, perché si scopre che, se pure serviva, era priva di senso. Er muoz gelîchesame die Leiter abewerfen, sô Er an ir ufgestigen ist...».[17] Nelle Postille Eco spiega che il labirinto della biblioteca è di tipo manieristico, cioè una struttura con molti vicoli ciechi e una solo uscita, mentre «il mondo in cui Guglielmo si accorge di vivere è già strutturato a rizoma: ovvero, è strutturabile, ma mai definitivamente strutturato».[18] Naturalmente, per questo labirinto senza centro e senza periferia, in cui ogni strada può connettersi con ogni altra, manca la mappa.[19]

3. Il pendolo di Foucault

Se l’immagine seminale da cui prende le mosse Il nome della rosa è poco più di un pretesto, seppur necessario per avviare un movimento della scrittura che, fedele all’originaria impronta visuale, potrebbe essere accostato all’allargamento di campo, invece nel caso dei due romanzi successivi la dinamica suggerita dalle immagini si traduce in un ardito montaggio. Il pendolo di Foucault, infatti, si sviluppa dall’accostamento di due immagini: il Pendolo, naturalmente, e la visione dell’autore che suona la tromba a un funerale di partigiani, «una storia vera» raccontata sempre «in situazioni di grande tenerezza». Nella ricostruzione dell’autore, lo sviluppo della trama non è altro che il filo narrativo che collega le due immagini: «il problema era solo: come si arriva dal pendolo alla tromba? La risposta a questa domanda mi ha preso otto anni, ed è il romanzo».[20] Fin dall’apertura il romanzo denuncia una dimensione visiva – «Fu allora che vidi il Pendolo» – confermata da un apparato iconico funzionale a guidare il lettore attraverso la complessa elaborazione del Piano per il dominio del mondo. L’immagine dell’albero sefirotico, i mappamondi e le Rotule da Tritemio hanno il compito di potenziare l’impressione di veridicità della costruzione finzionale. Il ricorrere di due immagini simili, provenienti dalla stessa fonte, la Clavis Steganographiae di Tritemio (p. 110 e a p. 423) suggerisce una corrispondenza pendolare tra due momenti topici del plot narrativo: l’iniziale elaborazione del Piano dei Templari da parte del colonello Ardenti e la decodifica del misterioso documento da parte di Lia. Si tratta due interpretazioni diametralmente opposte, la semiosi libera e farneticante dei ‘diabolici’ e la rigorosa ermeneutica della donna, improntata ai criteri della corretta filologia.

4. L’isola del giorno prima

Il romanzo successivo, L’isola del giorno prima, parrebbe marcare una battuta d’arresto all’interno del fertile commercio tra parola e immagine. Non contiene illustrazioni, e l’autore ha dichiarato di aver espressamente vietato agli editori stranieri di accludere al testo un disegno della nave, perché voleva «che il lettore si confondesse, e non riuscisse più a orientarsi nel piccolo labirinto di quella nave che riservava sempre nuove sorprese».[21] In realtà, fin dall’immagine seminale che sollecita la scrittura – un uomo su una nave che guarda un’isola – il romanzo trova nella visualità la sua cifra dominante. Gli elementi strutturanti questo dominio scopico possono essere semplicemente richiamati, rinviando ad altre indagini[22] il compito di approfondire questa fertile pista ermeneutica: l’ambientazione secentista, in primo luogo, è la scena ideale per questo visibile parlare; il protagonista, poi, afflitto da una malattia agli occhi, si interroga sulla consistenza della propria percezione visiva, e sul suo essere oggetto scopico da parte del suo doppio, Ferrante; quindi giocano un ruolo significativo gli specchi e le protesi della vista, come gli occhiali messi a disposizione da padre Caspar, la «Persona Vitrea», cioè la maschera subacquea, grazie alla quale Roberto può vedere in un elemento che non gli appartiene, disciplinando l’intero corpo in funzione della vista, e infine il cannocchiale, emblema di un’epoca, e la lente d’ingrandimento. È sottoposta al regime del visuale anche la formazione del protagonista, dalla scoperta del teatro della memoria e delle mnemotecniche fino alla rivelazione della potenza conoscitiva della metafora grazie alla lezione di padre Emanuele (Tesauro) e del suo Cannocchiale aristotelico: «Ecco figliolo: se tu avessi detto semplicemente che i prati sono ameni altro non avresti fatto che rappresentarmene il verdeggiare – di cui già so – ma se tu dici che i Prati ridono mi farai vedere la terra come un Huomo Animato […]. E questo è ufficio della Figura eccelsa fra tutte, la Metafora».[23] A suggello e conferma dei dispositivi retorici messi in atto in connessione con la dimensione visuale – il ritratto, la descrizione topografica («quale amante prudente si sentiva egli, che aveva affidato il corpo amato agli archi dei seni e dei golfi, i capelli al fluire delle correnti per i meandri degli arcipelaghi», p. 122) – l’autore ha confessato, in margine a un convegno dedicato alla sua opera, che

l’idea chiave del romanzo è nata […] dalla proposta di realizzare una grande ipotiposi. […] Aggiungo ancora una nota a piè di pagina: tra le varie forme di ipotiposi ho praticato moltissimo l’ecfrasi. Tutta la descrizione di Casale, ad esempio, non è che lo scanning minuzioso di una stampa dell’assedio di Casale che avevo trovato a Torino […]. Chi vuole divertirsi, può trovare nel romanzo almeno tre de la Tour, un Philippe de Champaigne, un Vermeer, e via dicendo. E in fondo anche l’ecfrasi è una forma di ipotiposi, è un’ipotiposi aiutata o assistita, dato che non si fa altro che raccontare quello che si vede.[24]

5. Baudolino

Il lettore che volesse avere davanti agli occhi le immagini con cui dialogano le parole di Baudolino, il romanzo con cui Eco torna al Medioevo, dovrebbe aprire le ricche pagine illustrate della Storia delle terre e dei luoghi leggendari. Troverebbe così non solo la storia della lettera del Prete Gianni, il falso documento attorno a cui si costruisce la narrazione romanzesca,[25] ma anche le illustrazioni di blemmi, sciapodi e monocoli, che compaiono nella seconda parte del romanzo, nonché la comparazione tra le raffigurazioni di un unicorno e di un rinoceronte. Ragionando sulla testimonianza di Marco Polo, Eco mette in luce la frizione generata tra le immagini suggerite dalla tradizione letteraria e la realtà dell’ungulato che il viaggiatore ha di fronte.[26]

E la lettura parallela potrebbe continuare mettendo a confronto il gustoso capitolo 11 del romanzo – Baudolino costruisce un palazzo al Prete Giovanni – e il capitolo 2 del volume illustrato dedicato alle Terre della Bibbia. Nel tentativo di immaginare la residenza del Prete Gianni, Baudolino e compagni si basano sul modello del Primo Tempio di Gerusalemme, fatto edificare da re Salomone. Il problema si pone quando si mettono a confronto la descrizione presente nel Libro dei Re e la visione di Ezechiele: sono destinati all’insuccesso tutti gli esperimenti, come quelli effettuati da Riccardo di San Vittore, di ricostruire l’edificio basandosi sulle misure presenti nel testo sacro. Interviene l’ebreo Salomon a ricordare l’origine orale delle visioni profetiche:

Voi cristiani non capite che il testo sacro nasce da una Voce. Il Signore, ha-qadosh barúch hú, che il Santo sia sempre benedetto, quando parla ai suoi profeti fa udire loro dei suoni, non mostra delle figure, come accade voi con le vostre pagine miniate. La voce certamente suscita immagini nel cuore del profeta, ma queste immagini non sono immobili, si liquefanno, cambiano forma a seconda della melodia di quella voce, e se volete ridurre a immagini le parole del Signore, che sia sempre il Santo benedetto, voi congelate quella voce, come se fosse acqua fresca che diventa ghiaccio, e non disseta più, ma addormenta le membra nel gelo della morte […]. La visione è simile ai sogni, dove le cose si trasformano l’una nell’altra, non alle immagini delle vostre chiese, dove le cose rimangono sempre uguali a se stesse.[27]

La necessità di una interpretazione letterale di Ezechiele – commenta Eco nella Storia delle terre e dei luoghi leggendari – nasceva dal principio esegetico – ricavato da Agostino – che riconosceva nelle espressioni scritturali troppo minuziose, come numeri o misure, un senso allegorico. Dovevano quindi essere considerate come un fatto, cioè delle indicazioni reali, anche se le ricostruzioni tentate crollavano miseramente.

Altri commentatori si erano rassegnati a parlare del Tempio solo in riferimento ai suoi significati mistici, e lì potevano sbizzarrirsi senza dover fare i conti con progetti architettonici realizzabili. Oppure si poteva dare libero sfogo alla fantasia, come facevano certi miniatori medievali che lo vedevano come una cattedrale gotica.[28]

6. La misteriosa fiamma della regina Loana

Leggere un libro mentre si hanno davanti agli occhi le immagini di un altro volume: è un’operazione simile a quella compiuta dal giovane Giambattista Bodoni, detto Yambo, il protagonista della Misteriosa fiamma della regina Loana. Per tentare di riappropriarsi della memoria ‘autobiografica’ perduta, fornito solo della memoria ‘semantica’, Yambo ritorna nella casa di campagna dove ritrova i libri e i giornalini letti da ragazzo, i quaderni di scuola, i dischi ascoltati durante il periodo della propria formazione, e tra L’Isola del tesoro e i romanzi di Salgari scopre anche le avventure di Sherlock Holmes nella raccolta dello Strand Magazine. Dal momento che da ragazzo non conosceva l’inglese, Yambo congettura di aver letto le traduzioni italiane; «però la massima parte delle edizioni italiane non erano illustrate, quindi forse leggevo in italiano e andavo poi a cercarmi le figure corrispondenti sullo Strand».[29]

La misteriosa fiamma della regina Loana dichiara la propria natura di romanzo illustrato fin dal sottotitolo in copertina. Come ulteriore conferma compare nella prima pagina un riferimento a Bruges-la-Morte di George Rodenbach, primo esemplare di fototesto, in cui foto e testo sono nate insieme, dalla concorde volontà dell’autore. Il protagonista si muove nella nebbia dell’oblio, «non ricorda immagini, né odori né sapori», ma «solo parole».[30] Riconosce opere d’arte e personaggi famosi, ma non i genitori ritratti in foto; risponde alla richiesta di disegnare Napoleone tracciando un disegno dove sono condensati i segni caratteristici del generale francese, dal tricorno alla mano nel panciotto.

«Non male […] ha disegnato il suo schema mentale di Napoleone», commenta Gratarolo, il medico che ha in cura lo smemorato protagonista, richiamando l’espressione usata dal semiologo nel suo La struttura assente per indicare l’influenza esercitata dai codici iconici nella rappresentazione della realtà. È solo un accenno alla presenza della questione dell’iconismo[31] nel romanzo, che nei saggi viene ampiamente sviluppata, e che conferma la costante tendenza a usare i romanzi per ‘mostrare’ le teorie filosofiche dell’autore.[32]

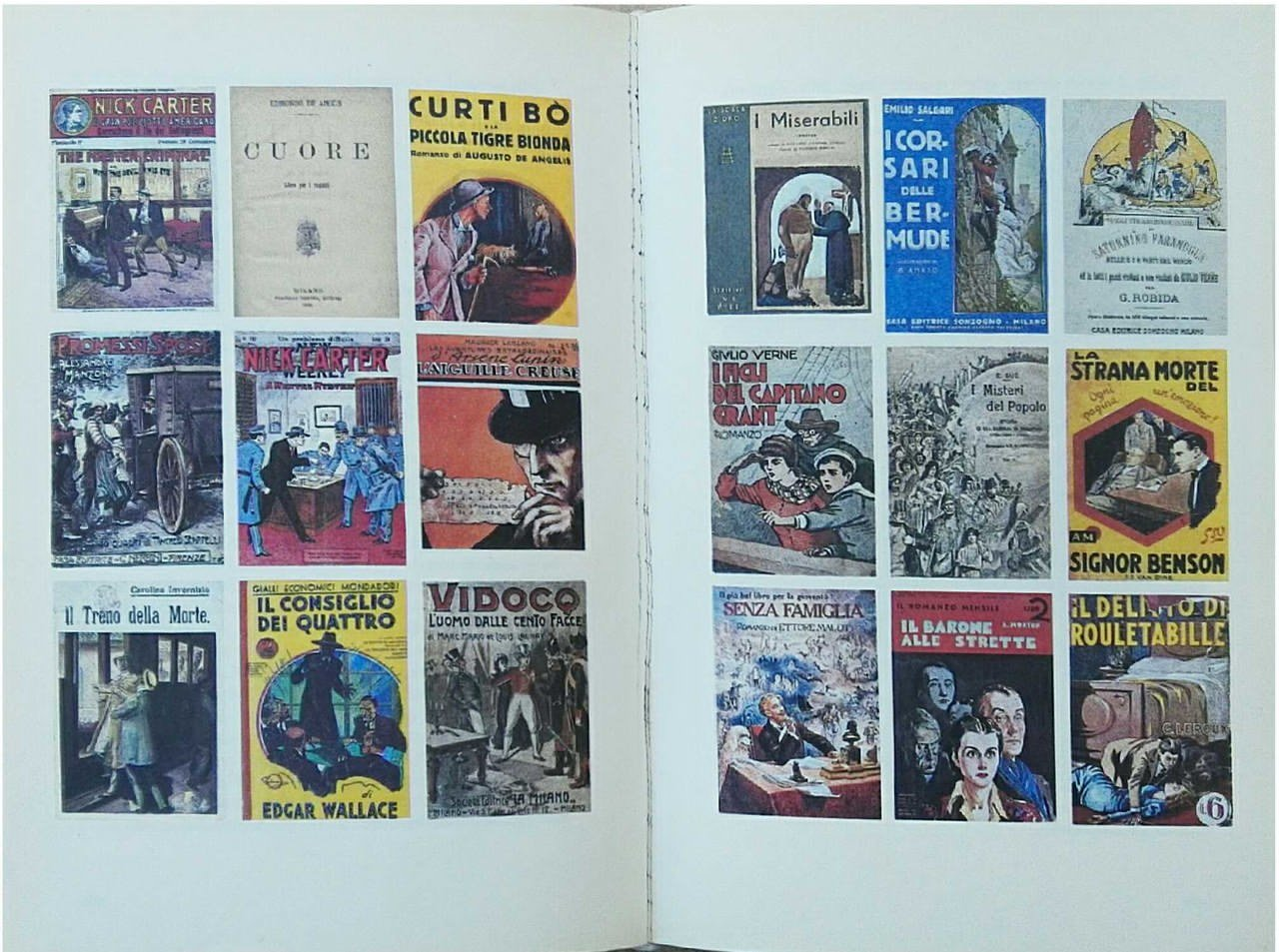

Per recuperare le immagini e i suoni della propria vita precedente, Yambo si rifugia nella propria casa di campagna, tra le Langhe e il Monferrato, scrigno della propria infanzia. A questo punto – è la seconda parte, intitolata Una memoria di carta – la narrazione si intesse delle illustrazioni di giornali, oggetti, fotografie, ma anche dei fumetti di Flash Gordon e di quelli che raccontano della misteriosa fiamma della regina Loana. Scorrono davanti agli occhi del lettore le immagini che destano i ricordi dell’infanzia e dell’adolescenza del protagonista. Le strategie di impaginazione sono sostanzialmente due. Le immagini, prive di didascalie, intarsiano il testo nel punto in cui la scrittura evoca l’oggetto: appaiono così, in capo, al centro, ma più spesso alla fine della pagina, le riproduzioni della copertina aperta della Filotea di Giuseppe Riva, le illustrazioni dai romanzi di Verne, de Il capitano Satana di Jacolliot, le vignette dei fumetti, le pagine dell’abbecedario, i manifesti della propaganda bellica, ma anche raffigurazioni di oggetti come il barattolo del Cacao Talmone o la scatola dell’Effervescente Brioschi. Un’altra scelta è quelle di riservare alle riproduzioni simmetricamente disposte un’intera pagina – e in alcuni casi anche due – realizzando così graficamente la strategia retorica dell’elenco coerente: la tavola dei supplizi dal Nuovissimo Melzi, le bustine e gli astucci di sigarette, i calendarietti da barbiere, le copertine di volumi vari (da Nick Carter ai Promessi Sposi illustrati da Tancredi Scarpelli, dai Gialli Mondadori ai Misteri del Popolo di Eugène Sue), le prime pagine del Giornale Illustrato dei Viaggi, le copertine della Biblioteca dei miei Ragazzi di Salani, i fumetti. Un’ulteriore variante di questa composizione grafica è la trascrizione dei testi delle canzoni dell’epoca in calce alla riproduzione delle copertine dei dischi su uno sfondo azzurrino.

In questa seconda parte le strategie adottate convergono verso una stretta sinergia tra parola e immagine tesa a confermare – attraverso il duplice, intermediale rimando al referente concreto – la veridicità dell’operazione di recupero memoriale. La voce narrante del Nome della rosa – Adso che registra gli avvenimenti con «fedeltà fotografica di un adolescente» senza comprenderli – viene rovesciata nella prospettiva di Yambo, che rivolge al passato il proprio sguardo colmo di storia ma privo di memoria. Eco combatte l’angoscia dell’influenza di Proust[33] ribaltando la tecnica della mémoire involontaire: si concentra sull’esterno, sugli oggetti, riprendendoli in mano con lo scrupolo e il metodo dell’archivista. I reperti del passato vengono riattivati per guadagnare così una carica simbolica e sottrarsi alla sterile serialità e alla dinamica consumistica di ciclica creazione e distruzione, trasformandosi da ‘oggetti’ a ‘cose’.[34] Nell’orizzonte della funzione mitopoietica dello sguardo feticista indagata da Fusillo,[35] l’illustrazione si configura come la membrana posta tra la superficie sfavillante degli oggetti, che la letteratura postmoderna e la Pop art espongono nella loro infinita riproducibilità, e l’abisso memoriale degli oggetti desueti.

Il rapporto di mutua implicazione tra parole e immagini prova a superare così la crisi di referenzialità verificatasi nel postmoderno. Nello spazio dell’iconotesto i segni iconici e verbali non si sommano, ma moltiplicano la propria valenza allegorica, diventando indizi che rimandano a una presenza invisibile e continuamente allusa. [36]

Attraverso il filo della narrazione faticosamente ritessuto attorno, le immagini diventano ancelle di un processo aggregativo che cerca di tenere insieme non solo un individuo, ma la dimensione autobiografica di un’intera generazione. Eco ha ripetutamente affermato questa dimensione collettiva del romanzo, sottraendo il più possibile alla vicenda narrata il suo carattere esclusivamente autobiografico.[37]

Un’unica foto, infatti, pare rimandare direttamente alla biografia dell’autore: collocata quasi a conclusione della seconda parte è preceduta da un’ampia descrizione, quasi una didascalia:

Una solo foto mi ha veramente commosso: era un’istantanea ingrandita, lo si vedeva dalla sfocatura, e rappresentava un bambino che si chinava un poco imbarazzato mentre una fanciullina più piccola si alzava su un paio di scarpine bianche, gli metteva le braccia al collo e lo baciava sulla guancia. Così la mamma o il papà ci avevano sorpresi, mentre Ada spontaneamente, stanca di stare in posa, mi gratificava di sororale affetto.

Sapevo che quello ero io e quella era lei, non potevo non intenerirmi a quella vista, ma era come se lo avessi visto in un film, e mi intenerissi da estraneo, di fronte a una rappresentazione artistica dell’amore fraterno. Come commuoversi di fronte all’Angelus di Millet, al Bacio dell’Hayez o a Ofelia che galleggia preraffaellita su una coltre di giunchiglie, ninfee e asfodeli.

Nel commento successivo si fa spazio il sospetto che tra la parola e l’immagine possa svilupparsi una contesa intorno alla questione della memoria:

Erano asfodeli? Che ne so, ancora una volta è la parola che manifesta il suo potere, non l’immagine. La gente racconta che abbiamo due emisferi nel cervello, il sinistro che presiede ai rapporti razionali e al linguaggio verbale, il destro che si occupa delle emozioni e dell’universo visivo. Forse mi si era paralizzato l’emisfero destro. Eppure no, perché eccomi a morire di consunzione nella ricerca di qualche cosa, e la ricerca è una passione, non un piatto che si mangia freddo come la vendetta.[38]

Michele Cometa, chiamando in causa quest’immagine del romanzo all’interno della sua analisi del fototesto, invita a riflettere sulla centralità del tema della ‘sfocatura’ nella valutazione delle memorie familiari, e quindi sul conflitto che si viene a consumare tra scrittura e fotografia attorno alla questione dell’elaborazione post-traumatica della memoria.[39]

Nella terza e ultima parte, Οι̉ νόστοι, il protagonista recupera la propria memoria personale in seguito a un secondo ictus, rievoca gli avvenimenti drammatici della Resistenza e riesce a mettere a fuoco l’evento che ha segnato il proprio ingresso nell’età adulta: la discesa nel Vallone coperto dalla nebbia come guida di un gruppo di cosacchi che voleva unirsi ai partigiani, l’uccisione – compiuta da Gragnola, maestro di un’etica anarchica imbevuta di gnosticismo – dei due prigionieri tedeschi, e infine la morte dello stesso Gragnola per mano dei fascisti delle Brigate Nere. La sezione, intessuta di commosse risonanze fenogliane, si apre con un richiamo alla riflessione echiana sull’ipotiposi: «è come essere in treno e vedere approssimarsi segnali nel buio e poi dal buio vederli inghiottiti, e svanire».[40] Il riferimento è a un poemetto di Blaise Cendrars, Prose du Transsiberien (1913), e in particolari a due versi – «Toutes les femmes que j'ai rencontrées se dressent aux horizons / Avec les gestes piteux et les regards tristes des sémaphores sous la pluie» – che sono molto cari all’autore fin dai tempi del saggio Il modo di formare come impegno sulla realtà,[41] in cui li cita in risposta a Elemire Zolla e al suo Eclissi dell’intellettuale. Les sémaphores sous la pluie è poi il medesimo titolo per due saggi diversi[42] che analizzano la complessa fenomenologia dell’ipotiposi e la possibilità di rappresentare lo spazio con le parole. Mentre nel 1962 Eco difendeva i versi di Cendrars dall’accusa di essere «un tragico esempio di gusto macabro» che usa un veicolo «orridamente tecnologico» per una metafora amorosa, agli inizi degli Anni Zero si chiede se «chi è nato nell’epoca dei treni rapidi coi finestrini ermeticamente chiusi» possa ancora apprezzare con l’adeguata intensità quei versi.

Come si reagisce a un’ipotiposi che sollecita il ricordo di qualcosa che non si è mai visto? Direi, facendo finta di averlo visto, e proprio in base agli elementi che l'espressione ipotipotica ci provvede. I due versi appaiono in un contesto in cui si parla di un treno che va, per giorni e giorni e per pianure sterminate, i semafori (nominati) in qualche modo ci rinviano a occhi che scintillano nel buio, e l’accenno agli orizzonti ce li fa immaginare perduti in una lontananza che il moto del treno non può che ingrandire, momento per momento... D’altra parte anche chi conosca solo i rapidi di oggi, ha scorto dal finestrino luci che si scomparivano nella notte. Ed ecco che l'esperienza da ricordare tentativamente si profila: l’ipotiposi può anche creare il ricordo di cui necessita per potersi realizzare.[43]

A conclusione della sua analisi sulla capacità della parola di mostrare ciò che non è verbale, Eco riconosce nelle varie tecniche dell’ipotiposi la comune necessità che il lettore collabori alla sua realizzazione, poiché si tratta di un «un fenomeno semantico-pragmatico, esempio principe di cooperazione interpretativa».[44] E chiama in causa ancora una volta il quarto capitolo dell’Apocalisse come esempio di ipotiposi ‘mancata’, non per l’insufficienza dell’autore, ma per l’incapacità dei lettori a collaborare per attivare l’immagine descritta. Lo prova la già citata difficoltà sperimentata dai miniatori mozarabici nell’illustrare il testo e nel rappresentarne il movimento originario.

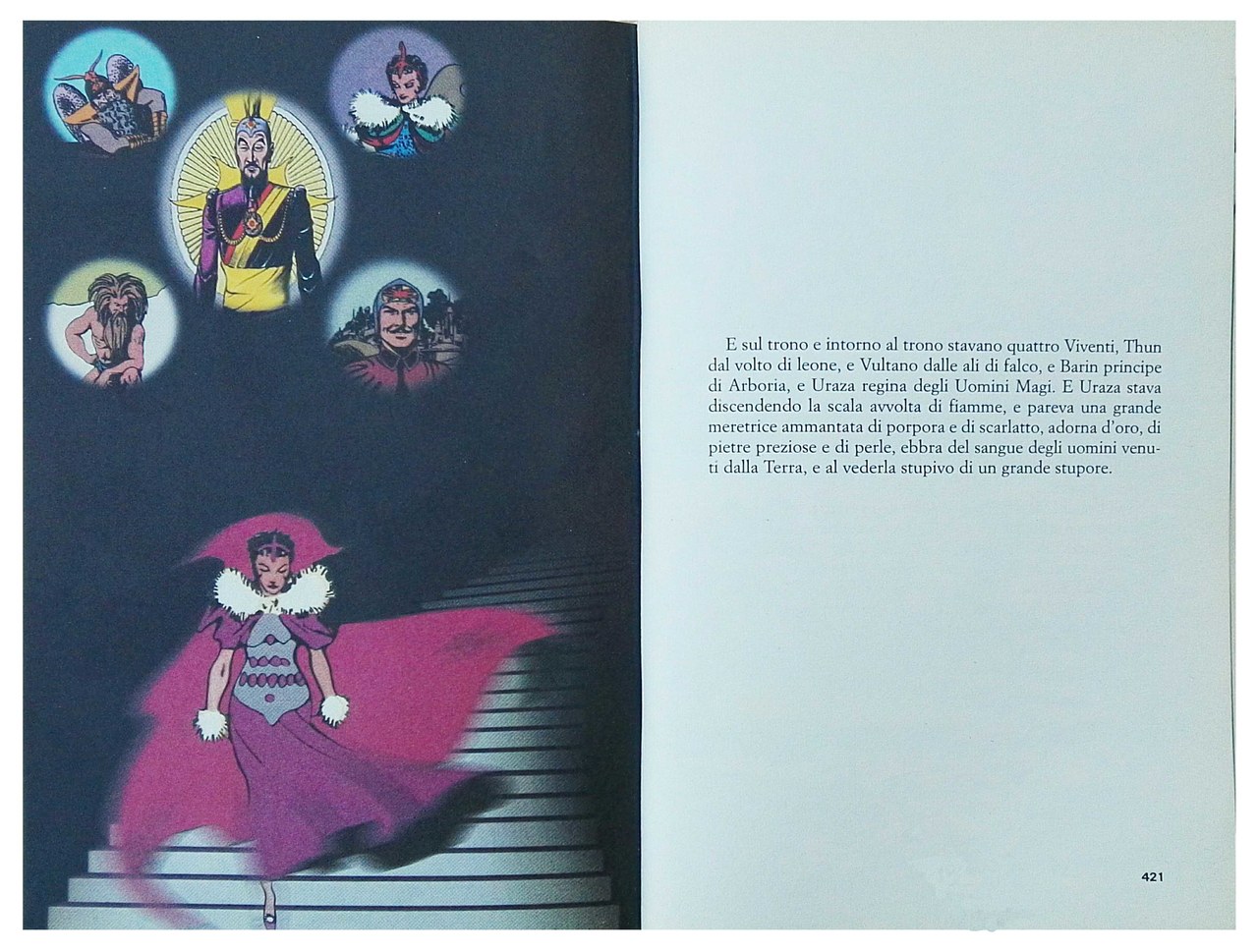

L’ultimo capitolo della Misteriosa fiamma della regina Loana tenta di declinare nuovamente il motivo dell’Apocalisse in un orizzonte postmoderno. Lo fa mettendo in campo contemporaneamente le due strategie della ‘distruzione’ e della ‘persistenza’ del senso originario di rivelazione individuate da Mirko Lino come modalità operanti nel gran bacino del postmoderno.[45] Gli elementi del testo biblico vengono scomposti, citati, rovesciati. Assiso sul trono è infatti Ming, signore di Mongo, mentre i quattro Viventi che stanno «sul trono e intorno al trono» sono «Thun dal volto di leone, e Vultano dalle ali di falco, e Barin principe di Arboria, e Uraza regina degli Uomini Magi».[46]

L’illustrazione – che occupa sempre un’intera pagina a fianco della narrazione – è una ‘traduzione’ cioè «la materializzazione visiva di quanto un testo verbale dava ad immaginare».[47] Colora la visione come un fumetto, perché i fumetti coloravano l’immaginario di Yambo adolescente nel cui sguardo il narratore tenta disperatamente di riconoscersi.[48] Dietro la calcolata regia dell’autore la sinergia dell’apparato iconico e di quello verbale potenzia la fastosa fantasmagoria in technicolor dei personaggi che scendono dalla bianca scalinata del liceo, ma nello stesso tempo rivela una scarsa fiducia nell’ipotiposi, nella capacità ostensiva della parola oppure nella disponibilità a collaborare del lettore.

Eppure, all’interno di questo riuso dei moduli apocalittici secondo procedimenti ludici e parodici, il dispositivo conserva l’originale funzione rivelatrice. L’Apocalisse è l’attesa di un’immagine, quella del volto di Lila, l’amore perduto del protagonista, che alla fine non si mostra. La fine dei tempi, del chronos, è la rivelazione del kairòs, del ‘tempo opportuno’: «dovrò cogliere l’Occasione»,[49] dice il narratore, prima che un leggero fumifugium veli l’entrata della scalinata e il sole si oscuri, sottraendo per sempre allo sguardo il volto agognato, l’Ersatz di una ricerca di senso[50] mai appagata, l’immagine che non può essere detta né raffigurata.

7. Il cimitero di Praga

Dopo la saturazione dei colori della Misteriosa fiamma della regina Loana, l’indagine sulla dimensione visuale nell’opera narrativa di Eco si può concludere sul bianco e nero delle illustrazioni del Cimitero di Praga. Il sesto romanzo ruota attorno al tema della falsificazione e presenta una complessa tessitura di voci narranti – il notaio e falsario Simone Simonini, il misterioso abate Dalla Piccola, nonché il Narratore anonimo eterodiegetico – identificate attraverso l’uso di tre diversi caratteri tipografici. Il ricco corredo iconografico, composto da incisioni provenienti dalla letteratura popolare ottocentesca, in massima parte appartenenti alla biblioteca dell’autore, non ha uno scopo meramente esornativo, ma svolge una funzione ancipite. Da una parte continua e completa l’opera di falsificazione del protagonista con le stesse modalità operative: come infatti Simonini imbastisce i suoi falsi copiando testi già esistenti, mescolando plagi e riscritture provenienti da generi diversi, allo stesso modo l’autore correda la narrazione con illustrazioni che, attraverso didascalie richiamanti lacerti del testo, sembrano creazioni originali mentre sono prelievi da giornali e romanzi dell’epoca.[51] In secondo luogo la presenza delle illustrazioni – e la loro origine remota – rassicura il lettore e lo predispone a leggere la storia come se fosse un feuilleton. In maniera abbastanza palese, il romanzo dialoga con il modello manzoniano, ma lo fa anche alla luce della riflessione echiana sulla letteratura d’appendice e dell’idea che il romanzo popolare abbia fornito l’archetipo letterario alla sindrome del complotto.[52] L’apparato iconico, insieme con il teatro catottrico delle voci narranti, contribuisce a svelare, con gli stessi strumenti della finzione narrativa, la falsificazione[53] tragicamente reale di quei testi che hanno generato il triste parto dei Protocolli dei Savi di Sion. E seguendo la lezione manzoniana del Discorso sul romanzo storico, provvede a distinguere, nelle Inutili precisazioni erudite poste in conclusione, l’unico personaggio d’invenzione, Simone Simonini, da tutti gli altri personaggi storici, che «sono realmente esistiti e hanno fatto e detto le cose che fanno e dicono in questo romanzo».[54] Sulla soglia del testo compare l’ultima illustrazione, la copertina della prima edizione dei Protocolli degli Anziani di Sion, contenuta nel volume Il grandioso nell’infimo di Sergej Nilus. Di fronte al dilemma sulla rappresentabilità della Shoah[55] l’autore sceglie il percorso dell’archeologia, lasciando Auschwitz sullo sfondo, punctum inquietante e dolente di un’apocalisse per la quale non ci sono immagini né parole.

1 U. Eco, Come scrivo, in Id., Sulla letteratura, Milano, Bompiani, 2013 [2002], pp. 325-326.

2 Ivi, p. 326.

3 Ivi, pp. 330-331.

4 Ivi, pp. 331-332.

5 U. Eco, A. Gnoli, ‘Così ho dato il nome alla rosa’, La Domenica di Repubblica, 9 luglio 2006, pp. 41-45: 42.

6 Ibidem.

7 A proposito di questa strategia retorica, l’autore chiarisce nelle Postille come l’abbia usata per evitare il rischio del salgarismo: «lo stile narrativo di Adso è fondato su quella figura di pensiero che si chiama preterizione […]. Si dice di non voler parlare di qualcosa che tutti conoscono benissimo, e nel dirlo si parla di quella cosa. Questo è un poco il modo in cui Adso accenna a persone ed eventi come ben noti, e tuttavia ne parla». (U. Eco, Postille al Nome della rosa, ora in Id., Il nome della rosa [1980], Milano, Bompiani, 1983, p. 519).

8 U. Eco, Il nome della rosa, p. 22

9 U. Eco, Postille al Nome della rosa, p. 518. Corsivi miei.

10 U. Eco, Il nome della rosa, p. 31

11 Ivi, pp. 48-49.

12 Suggerisce il riferimento Costantino Marno nelle sue note a U. Eco, Il nome della rosa, Milano, Bompiani per la scuola, 1990, p. 511.

13 U. Eco, Noterelle su Beato, in Id., Dall’albero al labirinto, Milano, Bompiani, 2007, pp. 240-242. Corsivi dell’autore. Il testo è corredata da tre illustrazioni in bianco e nero che riproducono le miniature del Beato di Ferdinando e Sancha di Madrid, del Beato di San Millán e del Beato di San Severo.

14 U. Eco, Noterelle su Beato, p. 243.

15 Mario Andreose ha rivelato che il commento all’Apocalisse di Beato è proprio l’antefatto che introduce alla stesura del romanzo e alla sua originaria destinazione per i tipi di Franco Maria Ricci: «L’idea di Il nome della rosa arriva da lì, era naturale per lui pensare di farne una cosa di nicchia, magari nella collana che Borges dirigeva per Fmr.» (S. Chiapponi, ‘Nel nome di Eco’, la Repubblica, 1 novembre 2017).

16 Si rimanda a M. Cometa, La scrittura delle immagini. Letteratura e cultura visuale, Milano, Raffaello Cortina, 2012, in particolare al cap. ‘Descrizioni’, pp. 11-166; per Eco si rinvia a Les sémaphores sous la pluie, in Id., Sulla letteratura, pp. 191-214, che sarà analizzato più avanti. Si concentrano sugli aspetti più strettamente linguistici del tema C. Segre, La pelle di San Bartolomeo. Discorso e tempo dell’arte, Torino, Einaudi, 2003 e P.V. Mengaldo, Tra due linguaggi. Arti figurative e critica, Torino, Bollati Boringhieri, 2005.

17 U. Eco, Il nome della rosa, p. 495.

18 U. Eco, Postille al Nome della rosa, p. 525.

19 Sulla presenza del tema del labirinto nel romanzo di Eco si sono concentrati numerosi studi, anche recenti: lo hanno affrontano, con risultati e approcci in parte differenti, F. Forchetti, Il segno e la rosa, Roma, Castelvecchi, 2005, in particolare pp. 21-70; M. Trainito, Umberto Eco: Odissea nella biblioteca di Babele, Padova, Il prato, 2011, pp. 73-100. Mette a confronto lo schema della biblioteca e la mappa del complesso abbaziale, ricavandone sottili allegorie, G. Verri, ‘Annotazioni sulla voce narrante e sulle illustrazioni del Nome della rosa di Umberto Eco’, Critica letteraria, XXXIX, 152, 2011, pp. 579-587.

20 U. Eco, Come scrivo, p. 333

21 Ivi, p. 339.

22 È un’accurata ricognizione sul tema il contributo di S. Stefanelli, ‘L’immagine verbale nel romanzo L’isola del giorno prima’, in F. Musarra et alii (a cura di), Eco in fabula. Umberto Eco nelle scienze umane. Atti del Convegno internazionale (Lovanio, 24-27 febbraio 1999), Firenze, Franco Cesati, 2002, pp. 407-424.

23 U. Eco, L’isola del giorno prima, Milano, Bompiani, 1997, pp. 84-85.

24 U. Eco, Reazioni, in F. Musarra et alii (a cura di), Eco in fabula, pp. 438-439. In un altro intervento, Eco segnala esplicitamente un esempio di ekphrasis occulta di ritratti di Georges De La Tour presenti nel romanzo: «Roberto ora vedeva Ferrante seduto nel buio davanti allo specchio che, per chi vi stava a lato, rifletteva solo la candela posta di fronte. A contemplare due luminelli, l’uno scimmia dell'altro, l’occhio si fissa, la mente ne è infatuata, sorgono visioni. Spostando di poco il capo Ferrante vedeva Lilia, il viso di cera vergine, così madido di luce da assorbire ogni altro raggio, e da lasciarle fluire i capelli biondi come una massa scura raccolta a fuso dietro le spalle, il petto appena visibile sotto una leggera veste a mezzo scollo... » (U. Eco, Les sémaphores sous la pluie, <http://www.golemindispensabile.it/index.php?_idnodo=7450> [accessed 29 september 2009]).

25 Per la stessa ammissione dell’autore, la lettera riesce a far «“quagliare” una serie di ricordi ed esperienze di lettura. Nel 1960 avevo curato per Bompiani l’edizione italiana (Le terre leggendarie) di Lands Beyond di Ley e Sprague Du Camp. C’era naturalmente il capitolo sul Regno del Prete Gianni e un altro sulle tribù disperse di Israele. In copertina era stato messo (da una incisione credo quattrocentesca, con finta colorazione au pochoir) uno sciapode. Anni dopo avevo comperato una mappa a colori da un Ortelius smembrato, quella che rappresenta appunto le terre del Prete Gianni, e me l’ero appesa nello studio» (U. Eco, Come scrivo, pp. 342-343). Si tratta dell’illustrazione riprodotta a p. 133 della Storia delle terre e dei luoghi leggendari, Milano, Bompiani, 2013. Il volume completa la rassegna dei libri illustrati curati da Eco, che comincia con il dittico Storia della bellezza (2004) e Storia della bruttezza (2007), e continua con la Vertigine della lista (2009).

26 «Polo sapeva che secondo la leggenda l’unicorno è una bestia, ovviamente con un lungo corno sulla fronte, bianca e gentile, e che è attratto dalle vergini […]. Poteva Marco Polo non cercare unicorni? Li cerca, e li trova, perché è indotto a guardare le cose con gli occhi della tradizione. Ma una volta che ha guardato, e visto, in base alla cultura passata, ecco che si mette a riflettere da testimone veritiero, che sa criticare gli stereotipi dell’esotismo […]. Quelli che lui aveva visto erano dei rinoceronti, e così confessa che gli unicorni hanno “pelo di bufali e piedi come leonfanti”, il loro corno è nero e grosso, la lingua è spinosa, la testa è quella di un cinghiale» (cfr. U. Eco, Storia delle terre e dei luoghi leggendari, pp. 109-112).

27 U. Eco, Baudolino, Milano, Bompiani, 2000, pp. 131-132.

28 U. Eco, Storia delle terre e dei luoghi leggendari, p. 50.

29 U. Eco, La misteriosa fiamma della regina Loana, Milano, Bompiani, 2004, p. 151.

30 Ivi, p. 29.

31 Eco ha partecipato al dibattito sull’iconismo con una posizione intermedia tra i sostenitori del naturalismo del segno iconico e quanti lo consideravano come un elemento caratterizzato da un’identità fortemente convenzionalizzata. Nella Struttura assente (1968), infatti, l’autore è convinto dell’esistenza di un rapporto di reciproca influenza tra modelli culturali ed esperienze percettive, tale che il segno iconico si possa considerare contemporaneamente motivato e convenzionale. La natura ibrida e dalla varia categorizzazione del segno iconico viene messa a fuoco, in una direzione profondamente coerente seppur articolata al suo interno, nelle opere successive, dal Trattato di semiotica generale (1975) fino a Kant e l’ornitorinco (1997), dove, oltre a precisare il modello di ‘tipo cognitivo’ e il rapporto di similitudine stabilito tra la rappresentazione e l’oggetto concreto, riflette analiticamente sulle modalità percettive. Una precisa e chiara sintesi di questo percorso è fornita da P. Polidoro, Umberto Eco e il dibattito sull’iconismo, Roma, Aracne, 2012.

32 Mentre Anna Maria Lorusso teorizza esplicitamente la separazione tra il percorso semiotico e quello letterario, attribuendola allo stesso autore (A. M. Lorusso, Umberto Eco. Temi, problemi e percorsi semiotici, Roma, Carocci, 2008, p. 10), Claudio Paolucci individua nell’opera di Eco una continua tensione tra il ‘dire’ delle opere teoriche e il ‘mostrare’ dei romanzi (C. Paolucci, Umberto Eco. Tra Ordine e Avventura, Milano, Feltrinelli, 2017). Procede nella stessa direzione di analisi dell’intenso rapporto che corre tra attività speculativa e scrittura narrativa il mio Umberto Eco. Epifanie, ossessioni, gnosi, Lentini (SR), Duetredue, 2017.

33 I percorsi di distanziamento dall’ombra di Proust sono indagati con particolare precisione da U. Musarra Schroeder, ‘Dimenticanza e memoria nella «Misteriosa fiamma della regina Loana»’, in A. Dolfi (a cura di), Non dimenticarsi di Proust. Declinazioni di un mito nella cultura moderna, Firenze, Firenze University Press, 2014, pp. 455-478.

34 Remo Bodei, prendendo in esame un variegato repertorio che comprende anche il romanzo di Eco, distingue gli ‘oggetti orfani’, privi di una carica simbolica, dalle ‘cose’, che rientrano all’interno dell'orizzonte valoriale del soggetto e che manifestano «sia le tracce dei processi naturali e sociali che lo hanno prodotto, sia le idee, i pregiudizi, le inclinazioni e i gusti di un’intera società»: R. Bodei, La vita delle cose, Roma-Bari, Laterza, 2011, p. 34.

35 Lo studio di Massimo Fusillo sugli oggetti-feticcio nella letteratura interpella il romanzo di Eco su numerosi punti: la discrasia fra il linguaggio e le cose, l’attenzione riservata alle dinamiche soggettive della percezione che procede per dettagli perché incapace di cogliere la totalità se non in maniera fulminea e improvvisa, il tentativo vano di sottrarre l’esistenza al suo effimero attraverso la conservazione di ogni piccola traccia di vissuto consegnata agli oggetti e alla loro riproduzione fotografica. Cfr. M. Fusillo, Feticci: letteratura, cinema, arti visive, Bologna, Il Mulino, 2011.

36 Cfr. J. Baetens, H. van Gelder, ‘Petite poétique de la photographie mise en roman (1970-1990)’, in D. Meaux (a cura di), Photographic and Romanesque, numero monografico di Etudes romanesques, X, 2006, pp. 265-266.

37 Eco tiene molto a confermare questo carattere generazionale, e non meramente autobiografico, della propria narrazione: «Ho sempre detto che il mio nuovo romanzo non è un’autobiografia mia, è un’autobiografia della mia generazione. Citavo le canzoni che ricordavo io, però stavo proprio pensando di fare un libro che raccontasse la vicenda di una generazione» (U. Eco, ‘«Alla ricerca della misteriosa fiamma»: Un colloquio con sul suo quinto romanzo’, a cura di T. Stauder, Italienisch, 1, 2006, p. 6).

38 U. Eco, La misteriosa fiamma della regina Loana, p. 273.

39 Per un approfondimento della questione rimando a M. Cometa, ‘Forme e retoriche del fototesto letterario’, in M. Cometa e R. Coglitore (a cura di), Fototesti. Letteratura e cultura visuale, a cura di, Macerata, Quodlibet, 2016, pp. 69-115.

40 U. Eco, La misteriosa fiamma della regina Loana, p. 300.

41 Il saggio, pubblicato inizialmente sul quinto numero della rivista Menabò, è stato poi incluso in Opera aperta a partire dall’edizione del 1967. In questa prima versione Eco traduce “semaphores” con “semafori”, e poi darà conto della traduzione corretta (“segnali”) e del proprio errore negli interventi successivi.

42 Il primo saggio in ordine di pubblicazione è inserito in Sulla letteratura, pp. 191-214, ed è la versione di una comunicazione tenuta al Centro di Studi Semiotici e Cognitivi dell’Università di San Marino il 29 settembre 1996. L’intervento successivo, pubblicato sul sito www.golemindispensabile.it, è datato 1 luglio 2002. Naturalmente tra i due testi ci sono molte parti in comune e in questa sede non è possibile rendere conto delle differenze; basti considerare che la tassonomia delle tecniche dell’ipotiposi è significativamente più ampia nella versione on-line (9 contro 5) e corredata da un numero maggiore di esempi, citati in maniera più ampia.

43 U. Eco, Les sémaphores sous la pluie, in Id., Sulla letteratura, p. 210 (corsivo dell’autore). Identiche parole ricorrono anche nella versione on-line.

44 <http://www.golemindispensabile.it/index.php?_idnodo=7450> [accessed 29 september 2009].

45 Il saggio a cui si fa riferimento (M. Lino, L’Apocalisse postmoderna tra letteratura e cinema. Catastrofi, oggetti, metropoli, corpi, Firenze, Le Lettere, 2015), presenta non poche tangenze con la presentazione del tema apocalittico nel romanzo echiano, per la sua attenzione alla dimensione visuale e cinematografica e per le strategie di riuso simbolico messe in atto nel romanzo e analizzate nel saggio. Non si può dimenticare, d’altra parte, che Eco sia stato precursore, con il suo Apocalittici ed integrati (1964), dell’analisi della cultura di massa – fumetti e prodotti televisivi – e del rapporto tra mito e immagine all’interno di uno scenario che vedeva in Zolla e nei profeti della catastrofe uno dei bersagli polemici.

46 U. Eco, La misteriosa fiamma della regina Loana, p. 421.

47 U. Eco, Les sémaphores sous la pluie, p. 214.

48 Scrive Patrizia Violi: «in Loana l’apparato iconico opera piuttosto per accumulo estensivo di colori e di forme; il cromatismo dinamico proprio dei fumetti di quell'epoca “colora” letteralmente tutto il testo verbale e ne pervade il ritmo interno» (P. Violi, ‘Eco e l’autore’, La Rivista dei libri, 7-8, 2005, pp. 12-14).

49 U. Eco, La misteriosa fiamma della regina Loana, p. 445.

50 Eco confessa esplicitamente in un’intervista la matrice religiosa di questa ricerca: «Se vuole conoscerne il fondo autobiografico, è la ricerca di qualcuno che nella gioventù aveva la fede e poi l'ha perduta; cioè, gli viene a mancare il centro della sua vita» (T. Stauder , ‘«Alla ricerca della misteriosa fiamma»: Un colloquio con Umberto Eco sul suo quinto romanzo’, p. 12).

51 Sul procedimento di costruire nuovi documenti utilizzando materiali in parte già noti e quindi dalla maggiore credibilità, spostando «sul piano editoriale quello che avviene comunemente nell’arte della falsificazione» si è intrattenuto anche D. M. Pegorari, Il fazzoletto di Desdemona. La letteratura della recessione da Umberto Eco ai TQ, Milano, Bompiani, 2014, in particolare p. 197.

52 Nel romanzo è Simonini ad avanzare l’ipotesi ermeneutica: «Di fronte alla messa in scena di Dumas (venerando io quel grande autore) mi domandavo se il Vate non avesse scoperto, nel raccontare di un solo complotto, la Forma Universale di ogni complotto possibile» (U. Eco, Il cimitero di Praga, Milano, Bompiani, 2010, p. 95). Dopo una prima edizione del 1976, gli studi di Eco sul romanzo popolare sono stati ripubblicati in U. Eco, Il superuomo di massa. Retorica e ideologia nel romanzo popolare, Milano, Bompiani, 2001; a cui si può aggiungere almeno Elogio del “Montecristo”, in Id., Sugli specchi ed altri saggi [1985], Milano, Bompiani, 2001, pp. 147-158.

53 Per un’accurata analisi dell’intreccio dei documenti storici e degli elementi finzionali si rimanda a F. Fistetti, ‘Storia e invenzione ne Il cimitero di Praga di Umberto Eco’, Studi novecenteschi, LXXXVIII, 2, 2014, pp. 413-440.

54 U. Eco, Il cimitero di Praga, p. 515.

55 Sulla questione della possibilità (e della necessità, dell’opportunità, delle forme e delle strutture) della rappresentazione della Shoah, la letteratura critica è ampia e ha coinvolto studiosi di varia estrazione, approdando talvolta anche alla superficie del dibattito pubblico. Si segnalano soltanto, perché a vario titolo in dialogo con il presente saggio, A. Minuz, La Shoah e la cultura visuale, Roma, Bulzoni, 2010; G. Vitiello, La Shoah e l’immagine del sublime. Carnefici, vittime, spettatori, <http://www.arabeschi.it/la-