La centralità del corpo è certamente uno degli elementi cardine nella ricerca di Tomaso Binga, un aspetto attorno al quale si dipana il pensiero che sorregge molta parte della produzione dell’artista e che quindi resta fondante anche nelle espressioni più recenti del suo fare. La testimonianza più evidente della propensione di Binga ad intendere il corpo in guisa di strumento espressivo, è sicuramente il fatto che l’artista sia ricorsa, costantemente nell’arco della sua ormai lunga carriera artistica, alla performance[1] o comunque a operazioni che restano di marca accentuatamente performativa anche quando ricondotte all’interno di diverse dimensioni linguistiche, dal video alla fotografia, a forme composite di espressione visiva, capaci di ‘mantenere’[2] viva tutta la tensione dell’accadimento. Come nel caso di Vista Zero uno dei primi interventi performativi di Binga, proposto ad Acireale il 24 settembre 1972, in occasione della VI Rassegna d’Arte Contemporanea – Circuito Chiuso/Aperto, il cui ‘esito’ fotografico, una sequenza di fotogrammi dell’azione, ha assunto la forza dell’opera in sé autonoma.

La riflessione sul corpo, e il suo uso secondo varie declinazioni come segno espressivo, certamente ha a che fare con il coinvolgimento di Binga con le tematiche che il femminismo della differenza andava proponendo proprio in quei primi anni Settanta, delle quali è interprete sottile e raffinata: senza toni rivendicativi o aggressivi, l’artista si pone in modo comunque chiaro e diretto rispetto alle questioni legate alla condizione femminile, in senso sociale e personale. Iconica, in questo senso, è Bianca Menna e Tomaso Binga oggi spose, installazione e performance tenutesi alla Galleria Campo D. a Roma, il 15 giugno 1977, per le quali è interessante leggere quanto scrive l’anno successivo Alberta De Flora:

il titolo innesta, insieme con le due fotografie che costituiscono l’oggetto dell’operazione, più processi di appropriazione e di identificazione. Innanzitutto Tomaso Binga e Bianca Menna sono nomi diversi della stessa persona, il primo è il nome con il quale Bianca Menna si presenta nell’ambito artistico. Da qui la prima appropriazione: la persona si identifica con la figura dell’artista, il ruolo artistico è parte integrante della persona che lo svolge. Nulla di nuovo, d’accordo, ma è una donna che lo dichiara. E si pensi che meno del 40 per cento delle donne italiane svolge un’attività lavorativa, ha, cioè la possibilità di assumere un ruolo professionale. I due nomi sono, inoltre, uno maschile e l’altro femminile e qui entra in campo un’altra relazione sancita dal consesso sociale: quella coniugale che tiene conto anche della diversità sessuale. Se la struttura familiare minima sta alla base della convivenza sociale, allora me ne approprio. Di più nella relazione entro con me stessa, a ribadire che il soggetto è base e fondamento della società. Non è neppure questa volta una scoperta […] ma il soggetto non è mai stato di sesso femminile. […] Kate Millet individua i tre parametri che caratterizzano la herrschaft (come Max Weber classifica ogni forma di dominio o subordinazione), dell’uomo sulla donna nella nostra società. Questi sono il ruolo (legato alla forma di organizzazione del lavoro), lo status (legato alla posizione dell’individuo nella società) e il carattere (come effetto del ruolo dello status sulla personalità). L’operazione di Bianca Menna mette in discussione ciascuno dei tre parametri e si caratterizza, quindi, come un’operazione critica nei confronti dell’ideologia patriarcale.[3]

La decostruzione, di fatto, è la chiave di lettura di tutta la lunga ricerca dell’artista. La decostruzione dei miti, sociali, culturali ed esistenziali, che chiaramente coinvolge il linguaggio, visivo e verbale, il quale vive di convenzioni sociali e che, soprattutto, è chiaramente un portato culturale e non ‘naturale’. Dunque questo smontaggio, radicale e sistematico nell’opera dell’autrice, costituisce il suo contributo essenziale alla pratica femminista: Binga, come molte altre artiste attive in questo contesto, azzerando il linguaggio non può che ripartire dal corpo, indiscusso protagonista delle ricerche femministe, sin dalle origini, sin dalle prime esperienze svolte in questa direzione nell’Ottocento.[4]

Luogo fisico della differenza, il corpo è al centro della riflessione sul sé da parte delle artiste che ragionano intorno alla loro identità, di quante conducono un serio ripensamento dell’immagine femminile diffusa nella comunicazione mediatica, nella quale le donne non possono rispecchiarsi, riconoscersi. In questa accezione possiamo anzitutto interpretare alcuni lavori di Binga, come certe opere della serie dei Polistiroli, un ciclo nel quale l’artista estende la ‘desemantizzazione’ all’oggetto di scarto, che diventa invece preziosa custodia dell’opera: Donna in scatola (1972), Teca I (1971), Eva (1973), nelle quali attraverso collage realizzati con reperti visivi della società contemporanea, immagini riciclate, risemantizzate, Binga ci mette in guardia sulla condizione della donna e della fisicità femminile. Ma l’insistenza sul corpo, passa anche per l’attenzione ai particolari (Mani-occhi e Piedi del 1973) e per la scelta di mettersi direttamente in gioco, come l’artista è abituata a fare (Autoritratto, 1971).

Ma ricorrere al corpo come soggetto e/o come mezzo dell’espressione artistica è un gesto molto più significativo e profondo. Come nota nel 1974 Lea Vergine, infatti, finalmente le donne hanno «meno paura di conoscere il loro corpo» e quindi «non lo censurano».[5] Anzi. L’arte è uno strumento perfetto per «deculturalizzare il rapporto convenzionale con il corpo».[6] Ed è proprio su questa linea che si muove Tomaso Binga, operando tra performance, scrittura e fotografia, intesa come mezzo per tradurre la fisicità del corpo in segno, in linguaggio alternativo, posto al di fuori della cultura diffusa. Infatti, è determinante nella lettura del lavoro dell’autrice il fatto che la centralità del corpo si coniughi, sin dagli esordi, con un continuo e coerente lavoro sulla scrittura, incentrato su una costante operazione di desemantizzazione.[7] Interessante quanto osserva nel 1974 Ermanno Migliorini:

la scrittura è dunque uno dei luoghi dove può terminare il processo riduttivo delle arti. E in questa considerazione la scrittura assume ovviamente sensi diversi a seconda della prospettiva in cui viene a collocarsi: se essa, cioè, è il risultato della destrutturazione di un testo letterario, poetico, acquisterà di diritto (dovranno essere attribuite) valenze in qualche modo letterarie, poetiche, e così, se essa si presenta come il sostituto di una pittura irrimediabilmente sottratta, saremo obbligati ad una lettura che ravvisi, sul fondo dell’operazione riduttiva, come un barbaglio delle forme dei colori perduti, e comunque tutta la storia dell’istituto dell’arte figurativa; e così se ci troviamo di fronte ad essa come musica, come risultato di una distruzione della musica, dietro di essa, lontano da essa, risuoneranno ancora gli echi delle note smarrite; e ancora se ci si presenta come architettura (al posto dell’architettura) dovremmo leggerla come un orizzonte di colonne ed archi, di campanili e cupole, in un intenzionamento, insomma, squisitamente architettonico.[8]

Binga, al fine di questo «processo riduttivo» dà vita a una lingua antagonista, completamente diversa da quella convenzionale, da intendersi non tanto nei termini di scrittura automatica in senso surrealista, bensì nei termini, appunto, di scrittura desemantizzata, e quindi deculturalizzata, come osserva Dorfles che parla di una scrittura «demistificata, de-semantizzata, degradata. E, finalmente, re-incarnata “in carne ed ossa” nelle strutture stesse del proprio corpo».[9]

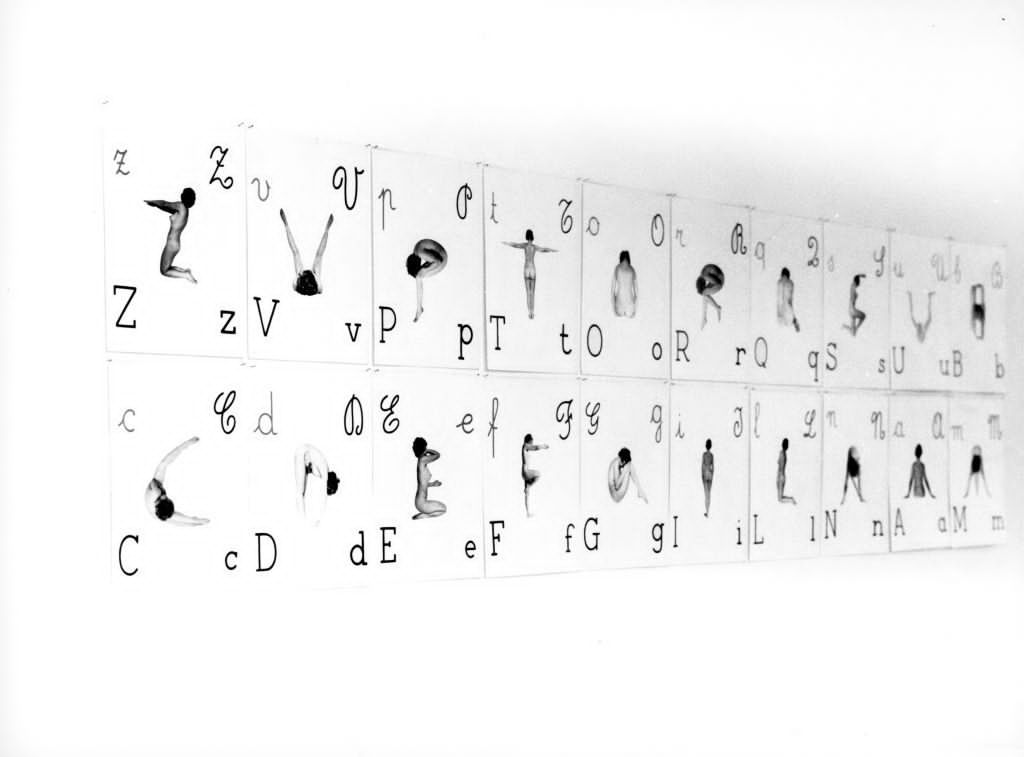

Come nelle opere della serie Scrittura vivente, quali Mater o Litanie Lauretane o Alfabetiere murale del 1976, nelle quali la parola s’incarna, appunto, e torna alla capacità espressiva primaria del corpo, libera dalla censura delle convenzioni che derivano dalla struttura sociale. D’altro canto, il totale rifiuto della cultura del patriarcato è alla base del femminismo: per la donna la liberazione passa dalla riappropriazione della propria identità ma anche delle strutture culturali profonde, tra le quali è certamente il linguaggio. Ecco la natura – profondamente – sovversiva delle opere dell’artista, il senso della sua attiva pratica femminista che raggiunge esiti di grande interesse poiché mette radicalmente «in discussione l’assunto concettuale che il linguaggio è neutro, trasparente e razionale».[10]

1 Intorno all’aspetto più propriamente performativo del lavoro di Binga ha ben ragionato Raffaella Perna nel saggio pubblicato proprio in occasione di questa riflessione, di questo incontro con l’artista.

2 A proposito della capacità della fotografia in questo senso si veda C. Marra, Fotografia e arti visive, Roma, Carocci Editore, 2014, p. 103.

3 A. De Flora, ‘Storia di un matrimonio’, Data, 31, marzo-maggio 1978, p. 37.

4 F. Muzzarelli, Il corpo e l’azione. Donne e fotografia tra otto e Novecento, Bologna, Atlante, 2007.

5 L. Vergine in D. Palazzoli, L. Vergine, ‘Parliamo della body art… Intervista di Daniela Palazzoli a Lea Vergine’, Data, 12, Estate 1974, p. 54.

6 Ibidem

7 Per un approfondimento su questo fondamentale aspetto dell’opera di Binga si rimanda al saggio di Chiara Portesine in questo numero.

8 Testo di Ermanno Migliorini scritto nel 1974 e pubblicato per la prima volta in S. Lux, M.F. Zeuli, Tomaso Binga. Autoritratto di un matrimonio, Roma, Gangemi Editore, 2004, pp. 42-43.

9 G. Dorfles, Tomaso Binga, il corpo della scrittura, catalogo della mostra, Macerata, Pinacoteca Comunale, 1981.

10 H. Foster in AA. VV., Arte dal 1900. Modernismo, antimodernismo, postmodernismo, Milano, Zanichelli, 2013, p. 614.