Discutere di Dylan Dog e del mondo reale non è solo cosa che riesce naturale, ma forse anche inevitabile, perché uno dei principali motivi di interesse della serie risiede proprio nella sua capacità, soprattutto nella fase iniziale, di riflettere lo Zeitgeist del momento, con le sue ansie, perturbamenti, insoddisfazioni e amari disincanti. Erano, i lettori del 1986 in cui uscì inizialmente Dylan Dog, soprattutto adolescenti e giovani adulti che non si sapevano più identificare nei grandi movimenti politici degli anni ’60 e ’70, che si sentivano culturalmente ed emotivamente estranei a quella classe piccolo- e medio-borghese a cui spesso appartenevano, e che pure rifiutavano di adeguarsi ai gruppi edonistici che erano diventati i nuovi referenti di identità e associazione (metallari, punk, paninari, dark…). Si trattava di una condizione di crescente nichilismo che pochi hanno descritto con tanta perspicuità quanto i testi dei CCCP nel loro album del 1985: «Io sto bene, io sto male, / io non so come stare; / io sto bene, io sto male, / io non so cosa fare»; «Mi annoio mortalmente normalmente, / non so bene, non so cosa, / non so quando, non so dove, / non so più, non so, non so».[1] Per restare in ambito musicale, qualche anno dopo l’assenza di un significato generale e la riduzione dell’esperienza umana a una congerie di gesti insignificanti sarebbe stata ben captata anche da Elio e le Storie Tese: «Sono uno abitudinario, leggo la targhetta sopra l’ascensore: / qual è la capienza, quanti chili porta, / poi si apre la porta, e non lo so già più».[2] Era questa una diffusa percezione della realtà in cui si riusciva a identificare soltanto quello che non andava e che non si voleva essere, mancando un fine altro a cui tendere.

Appare chiaro fin dal primo numero di Dylan Dog che la rappresentazione di questo tipo di contesto e la riflessione critica sul medesimo saranno elementi portanti nella serie. Ciò avviene in maniera altamente programmatica per bocca dell’antagonista, Xabaras. Siamo alla scena classica nella narrativa popolare del monologo finale del cattivo, e qui, a sorpresa, tale scena diventa invece un’occasione per veicolare idee che il lettore medio poteva facilmente condividere:

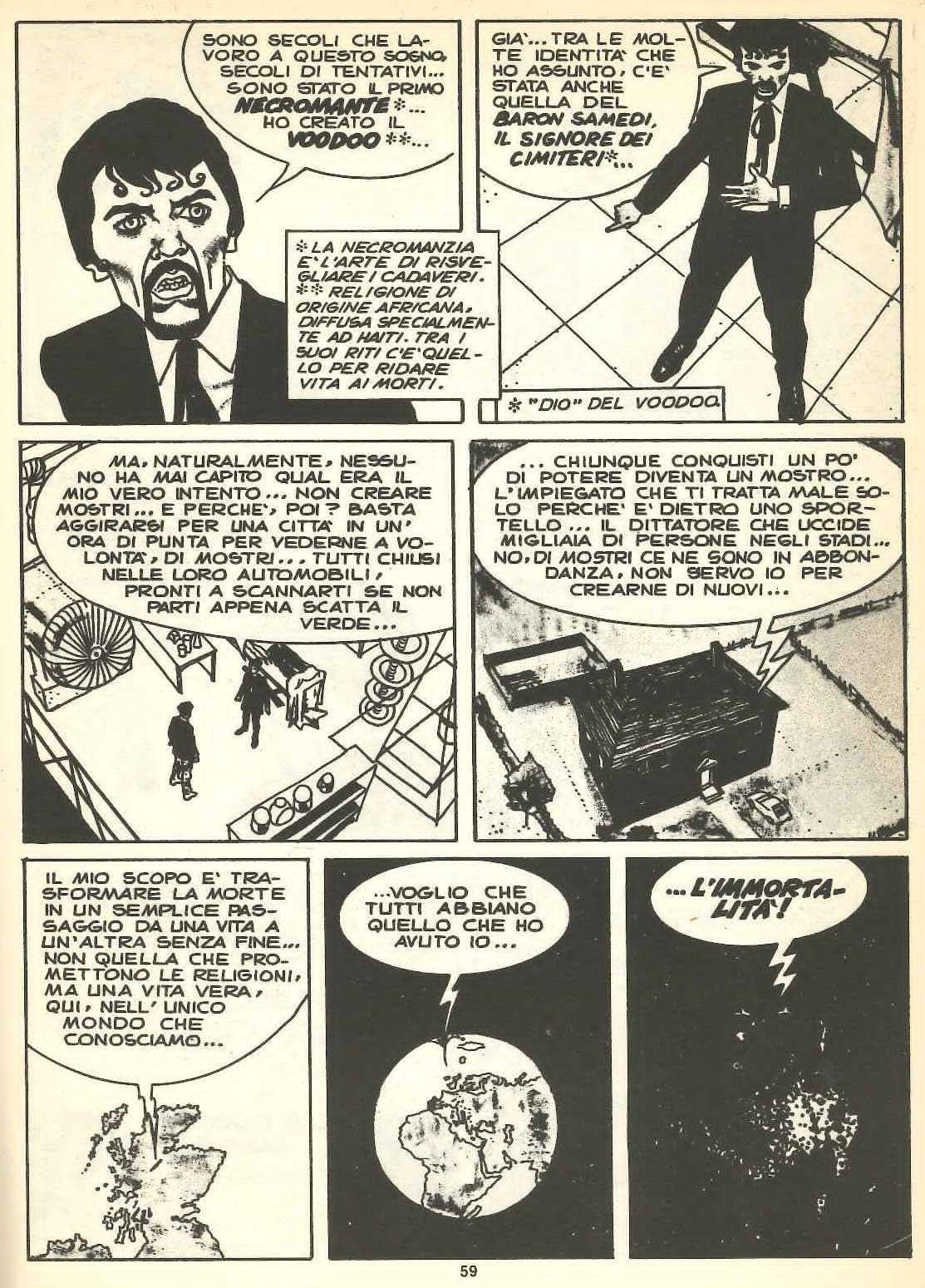

Nessuno ha mai capito qual era il mio vero intento… non creare mostri… e perché poi? Basta aggirarsi per una città in un’ora di punta per vederne a volontà, di mostri… tutti chiusi nelle loro automobili, pronti a scannarti se non parti appena scatta il verde… chiunque acquisti un po’ di potere diventa un mostro… l’impiegato che ti tratta male solo perché è dietro uno sportello… il dittatore che uccide migliaia di persone negli stadi…. No, di mostri ce ne sono in abbondanza, non servo io per crearne di nuovi.[3]

A volerlo leggere come pura espressione psicologica del personaggio, il monologo contiene diverse debolezze, in quanto è davvero difficile immaginare il genio diabolico di Xabaras seduto in un’automobile imbottigliata nel traffico di Londra, o in coda allo sportello di un ufficio postale. La situazione farebbe ridere come Darth Vader col vassoio di plastica in sala mensa, e aggiungerebbe una stonatura alla figura dell’affascinante villain. Il monologo piuttosto va visto come momento di comunicazione diretta dall’autore reale al lettore reale, i quali, loro sì, si trovano a dover affrontare quotidianamente la sgarbatezza del prossimo e le notizie di violenza sui giornali.

Soprattutto si pongono qui le basi per la chiave di volta della filosofia sul mondo in Dylan Dog, fatto che viene indicato visivamente dall’ampliarsi graduale della prospettiva di questa sequenza di vignetta in vignetta, con l’inquadratura del particolare della stanza all’inizio che arriva poi a includere il pianeta Terra e l’universo, in modo che la costruzione propriamente fumettistica del passaggio suggerisca la portata e il significato generale del discorso.

È questo il primo e chiaro manifestarsi di una filosofia al cuore del mondo di Dylan Dog come si andrà chiarendo e sviluppando lungo i numeri successivi, e che nella sua componente sociologica si può rozzamente riassumere con l’idea che sono le convenzioni sociali a definire ciò che è normale e ciò che non lo è, e a emarginare il non-normale etichettandolo come mostro. Ciò che per accordo della classe dominante viene visto come normale non è dunque intrinsecamente buono o desiderabile, poiché rappresenta soltanto il risultato del processo con cui tale classe rispecchia e celebra se stessa; parallelamente, ciò che per convenzione è mostruoso si rivela essere la vittima sacrificale di cui la cultura al potere ha bisogno per razionalizzare tutto quello che non rientra nei propri parametri.

La serie di Dylan Dog spiegava fin dalle origini che nella società extra-fumettistica in cui viviamo, l’etichetta di mostro non è applicata necessariamente al criminale che danneggia il corpo, la libertà o le proprietà altrui – anzi, un individuo che compisse tali azioni celandole dietro i parametri di rispettabilità accettati resterebbe comunque ben visto, quando non addirittura ammirato. Mostro, piuttosto, diventa chi non può o non vuole compartecipare delle norme e dei valori borghesi stabiliti, e dunque il povero, il malato, il brutto, l’artista, l’eccentrico, il tossicodipendente, l’omosessuale, il migrante, insomma il diverso in senso ampio, colui che pur quando non contravviene alla legge compie un crimine culturale nei confronti dei valori imperanti. In forma narrativa questa idea trova un contenitore perfetto nel genere horror, nel quale la differenza tra normale e mostruoso si può concretizzare nella rappresentazione perspicua di figure spaventose e ripugnanti, che rendono la metafora di base più efficace e la fanno giungere più a fondo nella sensibilità del lettore.

Quando poi, come avviene nel fumetto o nel cinema, il mostro dell’horror ci viene messo davanti agli occhi, visualizzato nelle sue fattezze terrificanti, il senso di repulsione che si forma in noi assume forme più viscerali e profonde; ci si attacca addosso ineluttabilmente, e proprio per questo proviamo poi una scossa più forte se ci viene rivelato che quel mostro orripilante è in realtà la vittima impotente di una società egoista. La scoperta dell’innocenza di fondo del mostro è così sconvolgente proprio perché la visione diretta di quel mostro ci ha ormai costretti a metterci in gioco emotivamente. Noi non abbiamo soltanto letto di un gruppo di persone che trova il mostro ripugnante, ma siamo stati obbligati dal medium visivo a provare ripugnanza, e quando scopriamo di esserci sbagliati ci troviamo a dover ridiscutere le nostre posizioni e a dover ammettere che anche noi ci siamo lasciati influenzare dalla trappola degli stereotipi e dei pregiudizi. Nel Dylan Dog delle origini esempi lampanti di questo processo si trovano nei bellissimi episodi Alfa e Omega (#9), Il ritorno del mostro (#8) e Dal profondo (#20).

Una variante di questo processo si ha quando il mostro è effettivamente crudele e pericoloso, ma il suo comportamento viene impiegato nel testo per assottigliare la distanza tra il mostruoso e il non-mostruoso, per dimostrare cioè che tra in entrambi i campi vi sono individui che compiono azioni di analoga efferatezza, e che questi campi sono, in ultima analisi, artificiali e ugualmente problematici. Il monologo di Xabaras visto sopra operava un rovesciamento tra normale e mostruoso, come se si dicesse: «Io non sono davvero un mostro, i mostri sono i cosiddetti normali». Questa seconda modalità stabilisce invece un’equivalenza, come a dire: «D’accordo, io sono un mostro, ma mostri sono anche i cosiddetti normali». Di questo tipo di critica sociale e problematizzazione della distinzione tra normale e diverso si trova un bell’esempio già al terzo episodio di Dylan Dog, quando una strega, che crea licantropi adoperando le sue arti su lupi ed esseri umani, spiega: «Chiamali esperimenti… e ti assicuro che non sono più orribili di quelli che fate voi vivisezionando gli animali o facendo esplodere bombe nucleari».[4] Si rivela così che il genere horror, a cui si può facilmente pensare come a un genere conservatore che esorcizza il diverso e protegge il dominante, ha invece la possibilità, nelle mani di autori creativi, di aprirsi a messaggi di segno radicalmente opposto, in cui è proprio lo statuto della normalità a venire messo in discussione.

Questa visione del mondo, che si sostanzia finzionalmente nel mondo rappresentato nelle storie ma che intende riflettere i meccanismi del reale, viene riproposta con grande regolarità lungo l’arco di episodi iniziali di Dylan Dog. Ne è complice il fatto che l’autore dei testi e il delineatore della filosofia di fondo sia uno solo, Tiziano Sclavi, che sa fornire alle pur numerose modulazioni dell’idea portante una forte e riconoscibile coerenza.

Nel primo numero di Dylan Dog, come abbiamo visto, questo discorso è dichiarato già nel monologo di Xabaras, ma il lettore dell’epoca, che prendeva in mano questo fumetto per la prima volta e ancora non sapeva che cosa ci stesse dietro, poteva facilmente dare poca considerazione a quel passaggio, senza garanzie che quel riferimento al mondo reale si dovesse ripetere. Il numero 2, Jack lo squartatore, ritorna sull’idea, ma lo fa in maniera ancora abbastanza convenzionale. Nella storia, un gruppo di persone dell’alta società viene perseguitato da quella che sembra essere una reincarnazione di Jack lo Squartatore, e dunque il serial killer per eccellenza, lo stereotipo e archetipo dell’intera categoria. Certo la persona che sta dietro i delitti si rivela alla fine essere il personaggio più insospettabile, cioè una ragazza attraente e vitale che sta recitando la parte della «stupidina in buona fede»[5] per sviare i sospetti. Ma questa è una sorpresa che non si allontana di molto dalla convenzione del giallo anglosassone classico del least likely suspect, secondo la quale il colpevole deve essere il personaggio meno prevedibile, e in cui è infatti comune che le convenzioni sociali risultino rovesciate nel finale. Più originale è il fatto che in questo albo l’idea del least likely suspect venga associata visivamente e simbolicamente a quella della mostruosità, come avviene nella sequenza finale ambientata al museo delle cere. Qui l’inquadratura delle vignette ci mostra come adiacenti le figure dei mostri tradizionali del cinema horror e quella della ragazza che si è rivelata essere un’assassina.

Nell’ultima vignetta, in cui lei tiene Dylan Dog sotto tiro con la pistola, la mano di una delle statue mostruose si trova piazzata direttamente davanti a Dylan, come se lo stesse tenendo prigioniero: simbolicamente, la ragazza e il mostro stanno collaborando, compiendo la stessa azione.[6] La ‘svanita’ si associa così alle grandi icone del cinema horror; anzi, le viene in un certo senso a sostituire e aggiornare. Se una volta a fare paura erano King Kong, il Frankenstein di Karloff, o il Dracula di Christopher Lee (tutti riconoscibili nelle statue in questa sequenza), oggigiorno a doverci spaventare è l’orrore assai più insidioso che può stare nel cuore di una ragazzina dall’aspetto perbene e dagli impulsi omicidi.

Questo discorso si ripete con sempre nuove variazioni in Dylan Dog, ma non solo lì. Nello stesso mese in cui esce l’episodio Jack lo squartatore, la serie di Mister No ospita una storia scritta da Sclavi che rientra perfettamente nella visione che stiamo descrivendo, e che anzi anticipa temi che saranno cruciali in Dylan Dog. In Mister No #138, del novembre 1986, leggiamo la prima parte di una storia di Sclavi dal titolo La notte dei mostri, una vicenda tratta dal famoso film Freaks di Tod Browning, che sarà poi l’ispirazione anche di alcuni degli albi più apprezzati di Dylan Dog. La notte dei mostri racconta di un gruppo di reietti sociali dall’aspetto grottesco, di freaks insomma, che agiscono da antagonisti di Mister No nella storia, ma che alla fine si scoprono essere sotto il controllo completo di uno scienziato folle, e dunque non responsabili delle loro azioni criminose. Non solo abbiamo già qui il freak e l’idea del mostro innocente, ma troviamo anche pienamente sviluppata la connessione allegorica tra il tema horror e il significato sociale. Questi freaks, infatti, sono dei membri della comunità di emarginati e disperati delle favelas brasiliane, entro la quale infatti si mimetizzano benissimo:

Sono i bassifondi, dove la gente vive in condizioni estreme. Non c’è acqua corrente, non ci sono fognature, nessun servizio sanitario. […] Rifiuti miserabili di una umanità esclusa dalla vita civile. Una umanità di poveri, di reietti, di dannati, di uomini e donne senza speranza, tra i quali quegli infelici, “diversi” e strani che la gente chiama “mostri”, quasi non si distinguono neppure.[7]

Per tornare a Dylan Dog, nel terzo albo troviamo una prestigiosa e rispettatissima scuola tedesca che si rivela poi essere un covo di streghe e un laboratorio di esperimenti licantropici; nel quarto numero, specularmente, è quello che pareva mostruoso a essere normale, quando il fantasma di una donna misteriosa si scopre essere niente altro che un’allucinazione ipnotica rappresentante una donna viva e vegeta. Nel numero 5 arriva nella testata di Dylan Dog quell’esplicita connessione tra mostruoso e sociale che aveva appena avuto un suo test di prova in Mister No. Adesso la mostruosità è nei cittadini londinesi di ceto medio e basso, che sono stati trasformati in folli uccisori dai ricchissimi dirigenti di una corporazione; mostruosità, insomma, in cui gli uccisori sono vittime ed esecutori involontari. Emblematico in tal senso il commento di un personaggio dell’alta società: «Finché i pezzenti si ammazzano tra di loro, meglio per noi».[8]

Nel numero 6 il discorso si sposta sul piano dell’immaginario cristiano. Quel diavolo che ci viene annunciato nel titolo (La bellezza del demonio) e che ci appare così classicamente spaventoso nell’immagine di copertina, si scopre essere in realtà una donna bellissima che proviene da un’altra dimensione, che fu trascinata sulla nostra Terra contro il proprio volere, e che vive ora come malinconico esule tra gli umani.

L’idea non è del tutto nuova in casa Bonelli, se nella storia di Martin Mystère Il flauto di Pan (del 1985) Alfredo Castelli aveva già immaginato che quello che noi chiamiamo diavolo sia in realtà un alieno dall’aspetto semicaprino proveniente dal pianeta E’D’N, approdato sul nostro mondo millenni addietro, e trasformato in simbolo del male dall’incomprensione degli umani. La storia cristiana del diavolo e della cacciata dall’Eden, dunque, non sarebbe altro che una vicenda di viaggi interstellari tramandata incorrettamente attraverso i secoli, e sotto il segno della paura del ‘diverso’.[9] In un caso come nell’altro una spiegazione fantastica ma laica, non sovrannaturale, viene a sostituire il portato della tradizione religiosa.

In Dylan Dog questa idea va però anche a consuonare con l’intera filosofia della testata, ed è resa con un tratto tanto più elegiaco e toccante di simpatia verso l’esule, finendo per dare alla vicenda del diavolo come innocente emarginato un significato diverso e più profondo. Anzi, se in La bellezza del demonio il diavolo in un certo qual modo si normalizza, il nostro mondo a sua volta si de-normalizza quando veniamo a scoprire che esso è in tutto e per tutto simile alla dimensione ‘infernale’ da cui proviene la ‘diavolessa’:

La mia Terra è reale, e da qualche parte esiste. Anzi direi che grosso modo può somigliare a qui. Anche noi abbiamo pubblicità e burocrazia, automobili e dittatori, guerre e inflazione… E naturalmente vendiamo mobili e cosmetici per televisione. Abbiamo rate da pagare e delinquenza minorile, impiegati prepotenti dietro gli sportelli e gente che abbandona i cani quando va in vacanza… L’unica differenza è che tutto ciò, all’Inferno, non avrà mai fine. Esisterà per sempre. Oltre i secoli dei secoli, per l’eternità.[10]

E come avveniva nel primo episodio di Dylan Dog, un monologo verbale che intende avere significato universale viene enfatizzato e fornito del corretto contesto da uno scivolamento di inquadratura di vignetta in vignetta, finendo con l’abbracciare la città, la Terra, e una visione del cosmo.

È comunque nei numeri 7 e 8 di Dylan Dog che il cupo ritratto sclaviano del nostro mondo e della nostra società raggiunge la sua piena maturità. In questi cruciali episodi ci viene mostrata magistralmente la relatività dei concetti di normale e aberrante, e lo si fa in due variazioni speculari: l’una che descrive l’ingiustizia di chi impone al diverso l’omologazione forzata e l’assorbimento nel gruppo dominante (in La zona del crepuscolo), l’altra incentrata sull’esilio sociale del diverso che non si possa omologare (in Il ritorno del mostro).

Come molte altre storie di Dylan Dog, La zona del crepuscolo è riscrittura originale a partire da una fonte precedente, in questo caso il romanzo del 1966 Lest Earth Be Conquered (rititolato poi The Androids; in Italia In una piccola città) di Frank Belknap Long, e sono un omaggio a questo scrittore i cognomi di diversi personaggi del racconto di Sclavi. Entrambe le storie vertono su di una cittadina in cui il quotidiano senso di tranquillità incomincia a vacillare quando alcune presenze inquietanti sembrano sostituirsi, sottilmente e quasi impercettibilmente, ai normali abitanti del paese. Nella Zona del crepuscolo facciamo la conoscenza della cittadina lacustre di Inverary, dove l’esistenza scorre pacifica e ripetitiva, e dove gli abitanti sembrano assomigliare più a stereotipi narrativi che a personaggi ben individuati, con la ragazzina studiosa, il belloccio con la decapottabile, la mamma in sovrappeso, il bibliotecario di paese, il pastore protestante, e via dicendo. Ciò non è però un difetto di sceneggiatura, ma serve a rappresentare appunto una realtà in cui l’abitudine, la convenzione, e l’ordinarietà dominano su tutto. Altrimenti detto: non è questa la rappresentazione malriuscita e stereotipata di una vivace realtà umana, ma piuttosto è l’immagine accurata di una realtà abitata da persone abitudinarie che ripetono di continuo le stesse azioni e gli stessi riti, illudendosi così di poter arginare gli aspetti più problematici dell’esistenza e l’inevitabile certezza della morte. A questo ritratto caricaturale ma fedele Sclavi non fa che aggiungere un elemento horror, anch’esso con intento di critica – e così indagando su questa cittadina Dylan Dog scopre che tutti i suoi abitanti sono degli zombies, o meglio dei morti viventi che si ostinano a credere di essere vivi. Per molte persone un tale mondo ripetitivo e immobile, circoscritto e prevedibile, può essere un’autentica utopia. Per Sclavi, e per il lettore adolescente che sta formando la propria identità adulta mettendo in dubbio la cultura ricevuta, e in generale per il lettore scontento del presente ma incerto sulla possibilità o sui modi di cambiarlo, Inverary è invece l’orrore assoluto. Inverary è il trionfo di una non-vita che non si limita più a minacciare il reale dall’esterno (come farebbe un nemico in una classica storia di mostri), ma che ha ormai completamente sostituito il reale. Lo stesso nome della cittadina, Inverary, porta all’orecchio del lettore l’idea di ‘vero’ e ‘inverare’, a indicare che questo luogo è in qualche maniera allegoria di cose vere.

Il rapporto di connessione tra il contenuto della storia e il mondo reale si salda poi ulteriormente quando ci si accorga che non solo Inverary ‘suona’ come vera, ma anche è ‘vera’, cioè basata su un’autentica cittadina della Scozia, Inveraray, a cui il fumetto fa riferimento con precise indicazioni storiche e geografiche. Proprio come l’Inverary di Sclavi, l’Inveraray reale è una cittadina scozzese di piccole dimensioni (con meno di mille abitanti), si affaccia sul Loch Fyne (menzionato nella storia), ed è sede tradizionale dei duchi di Argyll, ai quali si fa riferimento nella storia menzionando un volume dal titolo La storia dei duchi di Argyll. E se la Inverary di cui leggiamo ha un corrispettivo nella autentica Inveraray, allora anche l’invenzione nel fumetto di una comunità zombificata dall’abitudine ci appare d’un tratto come più autentica, e ci troviamo a domandarci se anche noi non stiamo abitando in una simile comunità di non-morti senza saperlo. Noi lettori di Dylan Dog ci scopriamo sull’orlo di un’intuizione, proprio come lo è la protagonista della storia, Mabel, che ingaggia Dylan per indagare sui morti viventi del suo paese ignorando di essere, lei stessa, uno di loro.

L’orrore di Inverary è infatti un orrore subdolo, che a prima vista non si vede. Esso si cela sotto l’apparenza di una assoluta rispettabilità e di un sistema di meccanismi sociali congegnati a perfezione. Emblematica di tale messaggio è l’immagine iniziale del fumetto.

La storia si apre in una sala di lettura di una biblioteca, e vi predomina l’idea di una rigidità geometrica che ingabbia in sé la complessità del reale, ove tutto appare perfetto e ordinato, e al contempo ineluttabilmente statico e soffocante. Contribuiscono a creare questa impressione la cornice quadrata della vignetta che si estende nella rigorosa proiezione prospettica della stanza, come pure la netta griglia visiva delle grate sulla destra che si corrisponde con l’analoga griglia di libri allineati sugli scaffali a sinistra, e la simmetria compositiva dell’immagine, enfatizzata dalle due finestre sul fondo e sottolineata dalla presenza perfettamente al centro del tavolo di consultazione e delle lampade sul soffitto. Ad alterare il nitore delle geometrie visive ci sono Mabel, che legge sulla sinistra, e soprattutto il signor Belknap, in primo piano. Con la sua posa composta, la calma naturalezza del suo atteggiamento, il suo abbigliamento professionale, Belknap ci dà il senso di una situazione perfettamente normale, e compiaciutamente tale, che nella vignetta seguente vedremo diventare orgoglio per il piccolo mondo di provincia («Eh, la nostra non sarà la biblioteca del British Museum, ma ci si trova tutto!»).[11] A rovinare l’insieme e a rivelarci la presenza di un orrore inquietante vi è uno squarcio slabbrato e ripugnante che attraversa tutto il volto di Belknap, lasciando chiaramente vedere carne e tendini, ma di cui egli incredibilmente non pare accorgersi. L’orrore della non-vita dunque è sempre presente, e non importa se nascosto sotto un volto convenzionale o se la persona che ne è vittima non ne è consapevole. Per quanti sforzi si faccia per mascherarlo o dimenticarlo, l’orrore rimane percepibile, anche se magari solamente a brevi tratti che l’osservatore accorto deve saper cogliere. Lo squarcio sul volto di Belknap è, soprattutto, uno squarcio sulla normalità e convenzionalità di cui il personaggio si fa rappresentante, e in cui gli abitanti di Inverary hanno scelto di esistere. Conta solo relativamente che questa immagine abbia un precedente nell’illustrazione di Karel Thole per l’edizione Urania di Lest Earth Be Conquered,[12] la quale a sua volta sembra rifarsi alla copertina dell’edizione originale,[13] e richiamare anche la precedente copertina di Thole per Il robot che sembrava me di Sheckley, in Urania nel 1979.[14] Come avviene sovente in questi casi, le somiglianze e i debiti palesi servono soprattutto a mettere in risalto il lavoro originale che l’autore ha compiuto sul modello, l’illustratore americano rappresentando un volto metà umano e metà artificiale per visualizzare la compresenza di normale e spaventoso; Karel Thole imponendo a quella idea un tono spiccatamente horror e aggiungendo un ulteriore contrasto tra mostruoso e normale con l’introduzione di una biblioteca sullo sfondo; Sclavi, con i disegnatori dell’episodio, Montanari e Grassani, dando a quello sfondo una piena consistenza scenica (da copertina ad ambientazione di vignetta), che i precedenti non avevano, e creando un rapporto dinamico tra sfondo e primo piano. Nella vignetta in esame l’orrore esplicito in primo piano entra in circuito con l’orrore sociale implicito, quello che è trattenuto e represso nelle opprimenti geometrie della stanza. È proprio questa adiacenza spaziale che permette alle due modalità dell’orrore di valere l’una da segno per l’altra, con l’orrore visibile in primo piano come manifestazione temporanea e perspicua dell’orrore inespresso che pervade l’intera stanza, e da lì l’intera cittadina (e, ci viene da sospettare, il mondo).

Ma se la torpida e sotterraneamente orribile non-vita di Inverary è diventata la normalità, in quanto è condivisa da tutti i cittadini, allora l’individuo che abbia la sfortuna di essere sensibile e intelligente abbastanza da accorgersi dello stato delle cose diventa il reietto e l’emarginato, secondo una lezione che Sclavi ha imparato dal Matheson di I Am Legend: in una società di vampiri, l’essere umano è il mostro leggendario; in una società di zombificata mediocrità, la persona che vuole capire e che pone domande diventa presenza preoccupante e indesiderabile. È questo il ruolo di Mabel nella storia, in quanto personaggio che comincia a essere consapevole dell’orrore che sta appena sotto l’epidermide della convenzionalità, e che sente questo orrore come tale. Il rapporto tra Mabel e gli altri non-morti di Inverary è uno dei punti più forti della storia. Praticamente tutti gli abitanti di Inverary sanno di essere dei morti viventi, ma in qualche maniera sono riusciti a negarlo a se stessi, scegliendo di ignorare questo ‘dettaglio’ pur di continuare a godere della stessa esistenza vuota e insignificante che conducevano da vivi. Mabel, che è giovane, intelligente e curiosa, d’un tratto raggiunge invece piena coscienza della falsità della propria esistenza e di tutti coloro che la circondano. La storia sarebbe stata già abbastanza interessante se il contrasto fosse stato tra un personaggio consapevole e una società inconsapevole, ma il discorso si precisa e risulta ancora più potente per il suo imperniarsi sul contrasto tra un individuo consapevole che ha orrore per la non-vita, e una comunità che è altrettanto consapevole, ma che decide di chiudere gli occhi e adagiarsi in una mortuaria sonnolenza.

Il discorso sull’inganno e sulla relatività dei concetti di normale / mostruoso raggiunge il suo punto di chiarezza massima, quasi da manifesto poetico, all’ottavo albo della serie, Il ritorno del mostro. In questa storia veniamo sin dalle prime mosse manipolati dagli autori, scrittore come disegnatore, riguardo alla maniera in cui dovremo gestire i nostri investimenti emotivi nei confronti dei personaggi. L’albo si apre con una lunga sequenza che ha per protagonista Leonora, una ragazza slanciata, bionda, attraente, appena coperta da un mini-kimono che lascia ben vedere i seni e le gambe.

Nell’arco di poche vignette scopriamo che la ragazza è cieca, e la vediamo aggirarsi in stato di apprensione e confusione in una grande casa; con orrore, scopriamo che la casa è piena di corpi di persone uccise brutalmente, e della cui presenza lei non si accorge.[15] Nell’instaurare un rapporto emotivo col lettore, tutto gioca a favore di questo personaggio femminile: la sua figura basta a generare attrazione per via dell’elemento erotico, mentre la situazione in cui essa si trova la fa apparire come vittima indifesa, privata crudelmente della propria famiglia e dei propri affetti, forse ancora in pericolo (dov’è adesso l’assassino?), suscitando di conseguenza un moto di simpatia e un istintivo desiderio di protezione.

Nel procedere della storia ci viene poi presentato Damien, il presunto assassino, un uomo dal fisico enorme, automaticamente minaccioso ai nostri occhi, che sembra essere mentalmente ritardato e che ha trascorso molti anni nel manicomio di Harlech, in Galles. Per la maggior parte della storia gli autori non ci mostrano il viso di Damien con chiarezza e negano al personaggio di partecipare a un dialogo diretto, chiudendolo nell’isolamento del silenzio. Senza voce e senza volto, Damien rimane così figura massimamente misteriosa, di cui si sottolinea continuamente l’alterità (nel senso di essere ‘altro’), e con la quale dunque ci viene impedito di formare un qualsiasi rapporto di empatia. Quando a questa figura che non possiamo che percepire come mostro viene addossata la colpa degli omicidi visti all’inizio, la dicotomia tra damigella in pericolo e mostro cattivo non potrebbe essere delineata più chiaramente.

Tra la damigella e il mostro, Dylan viene a fare la parte del cavaliere errante, e come tale appare nella sequenza in cui egli esplora i sotterranei della casa di Leonora impugnando una spada (unica arma che ha trovato sul posto), muovendosi per un misterioso labirinto di cunicoli ed evitando trappole mortali – in un setting che richiama un po’ l’eroe del mito classico (da Ercole a Lancelot) e un po’ Dungeons & Dragons. Se non che poi, al momento in cui tutto ci ha portati a credere che assisteremo al duello finale tra un eroe e un villain, arriva la scoperta che noi, come Dylan e gli altri personaggi, abbiamo sbagliato tutto; che cioè il presunto mostro, che sembra un mostro, che viene etichettato come mostro, è il realtà la vittima innocente di un complotto di cui è responsabile soltanto quella donna bellissima per la quale avevamo ingenuamente parteggiato.

Ma se nel mondo del primo Dylan Dog (specchio dell’universo in cui il personaggio fu creato) è così facile ingannarsi su chi è il mostro e chi è la vittima, ciò non avviene per caso né in conseguenza di un’ambiguità localizzata a questo argomento. L’ingannevolezza delle etichette attribuite o attribuibili ai personaggi in Dylan Dog rappresenta piuttosto il sintomo di un’inquietudine molto più ampia e profonda. È il tessuto stesso della realtà, in Dylan Dog, a essere malato e pieno di falle, a disgregarsi e riformarsi in sempre nuove e stranianti concrezioni. Il labirinto sotterraneo in cui Dylan si aggira in Il ritorno del mostro, e al termine del quale trova una risposta del tutto opposta a quella che credeva, è anche il simbolo del labirinto della realtà, di una realtà che è incomprensibile, e ontologicamente tale, e in cui sogni, ipotesi, allucinazioni, ricordi e sparsi brandelli di reale si sovrappongono continuamente senza possibilità di discernimento.

Questa idea, nella serie di Dylan Dog, troverà manifestazioni narrative anche sperimentali ed estreme, prima di tutto con lo storico numero 25, Morgana,[16] e poi in innumerevoli altri casi. Cito come esempio di recente moltiplicazione dei piani di realtà anche l’albo 320, La fuggitiva,[17] ma la lista sarebbe onerosa. Nella prima annata di Dylan Dog Sclavi sembra ancora volere muoversi con cautela riguardo a questo punto. In misura ancora diciamo controllata, i primi segnali che la realtà del mondo e quella della mente non sono facilmente distinguibili si possono ravvisare, in questi esordi, soprattutto nell’impiego di sequenze oniriche o allucinatorie. In questi primi numeri l’impiego più raffinato di scivolamento e sovrapposizione dei piani di realtà si trova nell’albo numero 4, Il fantasma di Anna Never, dove più volte iniziamo a leggere una sequenza credendo che si tratti di eventi che avvengono oggettivamente nel mondo nella narrazione, per scoprire in seguito che si trattava invece di un sogno, o di una scena cinematografica in fase di registrazione, o, combinando le due, di una scena sul set dove si sta filmando una sequenza onirica.

Un mondo incomprensibile è anche un mondo su cui è difficile se non impossibile agire compiutamente. Se ogni interpretazione è parziale e sempre a rischio di disgregarsi, allora ogni calcolo razionale diventa inaffidabile, e le azioni dell’individuo, che magari hanno senso a livello locale, di fatto non sono che una parentesi fortuita entro un insondabile mare di occorrenze. Un contesto del genere crea una situazione narrativa in cui viene a essere minato il ruolo dell’eroe tradizionale che restituisce armonia al mondo. Qui infatti l’eroe, Dylan, spesso si dimostra non altro che un testimone impotente degli eventi, incapace di cambiare il corso delle cose e incapace perfino di capire fino in fondo ciò a cui ha assistito. In La bellezza del demonio (#6), Alfa e Omega (#9) e La zona del crespuscolo (#7) Dylan indaga su fatti misterosi, arriva a comprenderli perché la spiegazione gli viene fornita da altri (non perché ha ricostruito il puzzle alla Holmes o alla Poirot), e da lì la situazione generale o resta inalterata, o si risolve senza l’intervento di Dylan. Questo avviene in misura anche maggiore in Attraverso lo specchio (#10), in cui l’antagonista è la Morte stessa, dunque entità eterna e universale che Dylan non può sconfiggere, e che in questo caso non fa altro che compiere il suo millenario lavoro: uccidere. L’unica differenza tra i decessi comuni e la catena di morti in questo albo, insomma ciò che le rende un caso su cui Dylan Dog indaga, è che per una volta la Morte ha voluto divertirsi un po’, uccidendo in maniera insolita, come in una sorta di performance art. La noia mortale dei CCCP che menzionavamo agli inizi ha ormai contagiato perfino la Morte. Per Dylan questa storia non presenta dunque alcun caso da risolvere o torto da sanare: «Niente di inspiegabile, tutto normale... D’altronde che c’è di più normale che morire?»,[18] e così il suo ruolo di investigatore-eroe risulta del tutto svuotato.

Questo è dunque il mondo di Dylan Dog, architettato da Sclavi e incarnato nei lavori dei disegnatori della serie. Ovviamente chiunque di noi può sedersi al tavolino e inventarsi un mondo fittizio in una sera, e ognuno di noi può benissimo scrivere storie ambientate in quel setting. Ancora più facile è creare un mondo del tutto originale, cioè mai visto prima – basta farlo astrusamente bislacco, e si corre poco rischio di imbattersi in precedenti. Il problema è poi di vedere se quel mondo e quelle storie avranno ciò che occorre per interessare a qualcuno. Le vicende di Dylan Dog e la realtà narrativa che si andava sin dagli esordi delineando intorno al personaggio non avrebbero di certo causato tanto interesse, né sarebbero arrivati allo status di fenomeno culturale negli anni Novanta, se non avessero costituito una radiografia così accurata del clima culturale (soprattutto giovanile) del periodo. Quando arrivarono nelle mani dei loro primi lettori, quelle storie apparvero subito così sconvolgentemente innovative non tanto perché rappresentavano cose mai viste, dato che di zombies, licantropi, steghe, serial killers e fantasmi non erano stati parsimoniosi né il cinema né la letteratura. Piuttosto, quello che era nuovo era il modo di intercettare lo spirito del periodo, e di ritrarlo in una narrazione che appariva così inquietante non perché la realtà vi fosse stata snaturata durante il processo creativo, ma al contrario perché tale realtà veniva mostrata a distanza così ravvicinata.

Per restare solo in ambito Bonelli, Tex e Zagor ci trasportavano in mondi lontani nello spazio e nel tempo, e gli agganci simbolici col mondo attuale, quando presenti, erano pur sempre molto labili e facili a perdersi nell’incalzare delle avventure. Mister No era un personaggio nato costituzionalmente come fuga dal mondo occidentale ‘civilizzato’, un reduce della seconda guerra mondiale che con il nostro mondo non vuole più avere a che fare. Le storie di Martin Mystère erano e sono ambientate nel mondo presente, ma in un mondo che appare familiare solo a prima vista, in quanto poi, tramite le scoperte fatte da Mystère, ciò che era familiare diviene progressivamente più inconsueto e incredibile.

E qui arriva la novità di Dylan Dog, il cui fumetto procede in maniera opposta a quello di Martin Mystère. I clienti di Dylan Dog gli presentano dei casi assurdissimi, e Dylan, indagando, li ricollega invece al mondo normale, rivelando che tali apparenti assurdità non sono che ombre del reale in cui viviamo. Così un paese di morti viventi è un paese dove la gente si stordisce nell’abitudine per illudersi di non dover morire, insomma un posto come quelli in cui molti di noi sono cresciuti; così una catena inspiegabile di morti è il semplice risultato della Morte, insomma una forza inerente al destino di tutti noi; così quella che sembrava un fantasma era una semplice illusione della mente, insomma qualcosa di appena poco più vivido di sogni e fantasticherie che pure noi possiamo avere. Nel rapporto tra mondo reale e invenzione fumettistica, Dylan è davvero l’anti-Mystère tanto quanto Mystère è l’anti-Dylan.

Ma si badi bene, nel ricondurre l’incubo alla nostra realtà nota la serie di Dylan Dog non diventa quella di Scooby-Doo, dove è rassicurante scoprire che il mostro non è un mostro e che il fantasma è un tizio con un lenzuolo sulla testa. In Dylan Dog l’incubo non si annulla una volta che sia stato ricondotto alla nostra realtà, ma piuttosto si ingigantisce, e spande la propria ombra spaventosa sul nostro vivere quotidiano. Scoprire che l’orrore fantastico si può spiegare in chiave realistica trasforma quell’orrore stesso in realistico, e lo trasporta ancora vivo e urlante al nostro mondo – o meglio, rivela l’orrore che la nostra realtà già intrinsecamente covava, e di cui non ci eravamo accorti. La genialità dello Sclavi degli anni Ottanta risiedeva in qualcosa di altro e di oltre dall’inventare un mondo insensato, senza speranza, senza fede, senza direzione, e fatto di orribile banalità e noia esistenziale. No, il genio è stato nel comprendere che quel mondo narrativo corrispondeva a come molti lettori dell’epoca percepivano la realtà intorno a loro, e che l’horror era la chiave giusta per aprire a quei lettori una visione agghiacciante lavorando non di fantasia ma di spietato iperrealismo.

1 Entrambi i passaggi da CCCP, 1964-1985 CCCP fedeli alla linea, Affinità e divergenze tra il compagno Togliatti e noi nel conseguimento della maggiore età (Milano, Virgin Dischi, 1985) nelle canzoni Io sto bene e Noia rispettivamente.

2 Elio e le Storie Tese, Nubi di ieri sul nostro domani odierno (abitudinario), in Elio Samaga Hukapan Kariyana Turu, Milano, Psycho/CBS, 1989.

3 T. Sclavi, A. Stano, L’alba dei morti viventi, in Dylan Dog #1, Milano, Bonelli, 1986, p. 59.

4 T. Sclavi, Montanari & Grassani, Le notti della luna piena, in Dylan Dog #3, Milano, Bonelli, 1986, p. 70.

5 T. Sclavi, G. Trigo, Jack lo squartatore, in Dylan Dog #2, Milano, Bonelli, 1986, p. 86.

6 Ivi, p. 85.

7 T. Sclavi, F. Bignotti, La notte dei mostri, in Mister No #138, Milano, Bonelli, 1986, p. 66.

8 T. Sclavi, L. Dell’Uomo, Gli uccisori, in Dylan Dog #5, Milano, Bonelli, 1987, p. 54.

9 A. Castelli, C. Villa, Il flauto di Pan, in Martin Mystère #40, Milano, Bonelli, 1985, pp. 19-28.

10 T. Sclavi, G. Trigo, La bellezza del demonio, in Dylan Dog #6, Milano, Bonelli, 1987, p. 90.

11 T. Sclavi, Montanari & Grassani, La zona del crepuscolo, in Dylan Dog #6, Milano, Bonelli, 1987.

12 F. Belknap Long, Il una piccola città, Milano, Mondadori, 1969, poi ripubblicato nel 1981.

13 F. Balknap Long, Lest Earth Be Conquered, New York, Belmont, 1966.

14 R. Sheckley, Il robot che sembrava me, Milano, Mondadori, 1979.

15 T. Sclavi, L. Piccatto, Il ritorno del mostro, in Dylan Dog #10, Milano, Bonelli, 1987, pp. 3 e sgg.

16 T. Sclavi, A. Stano, Morgana, in Dylan Dog #25, Milano, Bonelli, 1988.

17 G. Di Gregorio, M. Di Vincenzo, La fuggitiva, in Dylan Dog #320, Milano, Bonelli, 2013.

18 T. Sclavi, G.Casertano, Attraverso lo specchio, in Dylan Dog #10, Milano, Bonelli, 1987.