Giorgio Bacci – Iniziamo dal 2011, data di pubblicazione dell’Orlando furioso: com’è nata l’idea dell’edizione illustrata della Treccani?

Mimmo Paladino – Uno dei classici e semplici inviti da parte della Treccani e dell’allora direttore Massimo Bray. Un’avventura come quella, con tutta la grande qualità classica editoriale della Treccani, era una bella sfida, ma già per le Éditions Diane de Selliers mi ero rapportato con il problema di affrontare un grande classico in un’edizione pregiata, in quel caso l’Iliade e l’Odissea.

G.B. – Come si pone l’artista in questi casi?

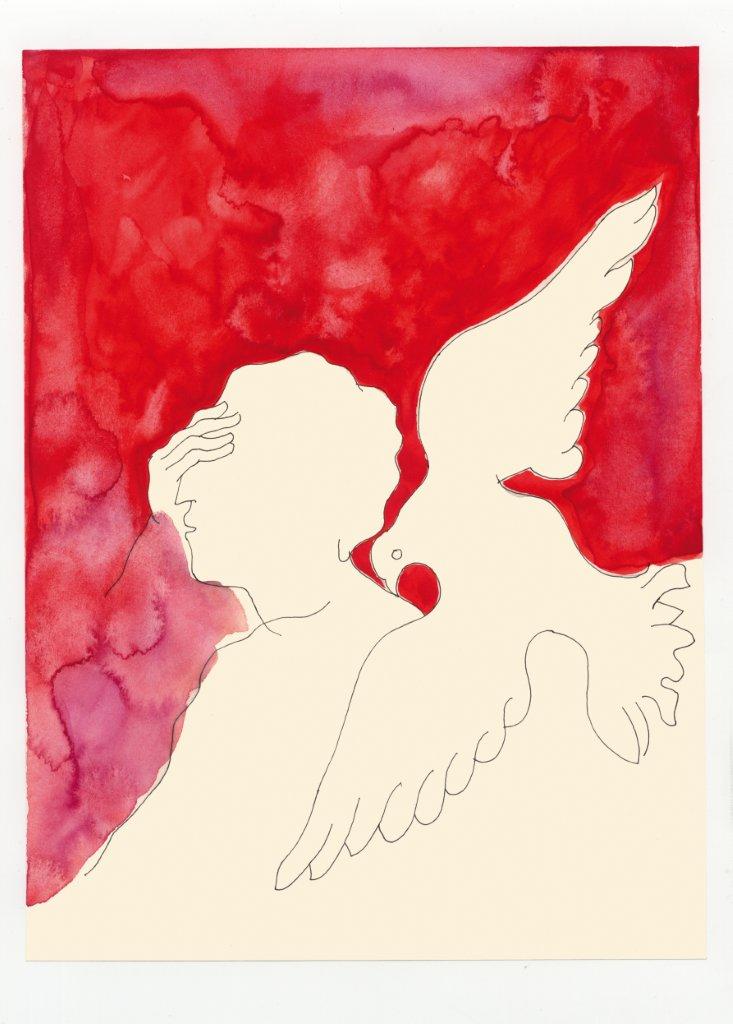

M.P. – Il nodo centrale è se un artista debba avere a che fare con un suo contemporaneo, vivente, oppure no. Ciò infatti implica eventualmente un rapporto diretto, innestando una sorta di gioco al rimando. Invece, di fronte ai grandi classici del passato, bisogna porsi con umiltà, consapevoli che quelle pagine sono già state illustrate da grandi artisti. L’atteggiamento tuttavia deve essere quello di trovare nel testo qualcosa di nuovo, qualcosa che può sollecitare a fare un disegno che sia comunque sorprendente per chi lo guarda e soprattutto che possa dare una lettura diversa dalla pagina stessa. Non mi comporto da illustratore ma da ‘verificatore’. Se si riprende un testo così importante e classico è perché comunque bisogna voler dare una lettura contemporanea anche attraverso la pagina disegnata. La libertà che mi posso consentire è data dal fatto che sono un pittore prestato alla letteratura, non un illustratore, quindi da me non ci si aspetta un pagina illustrativa, ma qualcosa di diverso.

G.B. – Collegandosi dunque anche a quello che diceva Matisse, che «il libro non deve aver bisogno d’esser completato da un’illustrazione imitativa. Il pittore e lo scrittore devono agire insieme, senza confusione, ma in parallelo. Il disegno deve essere un equivalente plastico del poema. Non direi: primo e secondo violino, ma un insieme concertante».

M.P. – Purtroppo però manca sempre di più la possibilità di lavorare con scrittori e poeti contemporanei, si è un po’ persa l’abitudine al bel libro, al bel libro contemporaneo, e quindi anche alla sperimentazione del libro stesso, fatto di design, fatto di pagine e di parole, tutti elementi che invece contraddistinguevano le avanguardie storiche.

G.B. – Uno dei volumi dove spicca la sua grande capacità fantastica-evocativa è sicuramente Pinocchio, pubblicato nel 2004, dove utilizza svariate tecniche, ed anche la fotografia. In particolare, nell’immagine che chiude il volume, la figura di Pinocchio bambino è affidata alla fotografia di un bambino reale [il nipote dell’artista]: in tal modo si crea un suggestivo cortocircuito semantico, laddove il personaggio mitico-letterario viene ora a coincidere con una persona reale. Mito e biografia, letteratura e ricordo personale arrivano a toccarsi.

M.P. – Sì, compare questo rapporto con l’immagine fotografica, con il dato fotografico, però il problema è anche quello di lavorare sulla parola classica super-conosciuta in maniera sorprendentemente contemporanea. L’Orlando furioso è un personaggio mitico, immaginifico, però può diventare un eroe anche del nostro tempo, oggetto fantastico del nostro tempo. Ho sviluppato lo stesso procedimento al cinema, con il Don Chisciotte: anche lui incontrava alcuni elementi del racconto, però incontrava pure alcune pagine di Joyce e di Borges.

G.B. – Quali sono le caratteristiche che deve avere un’immagine nata da un testo?

M.P. – È una questione di linguaggio: se adopero il linguaggio grafico accanto alla pagina scritta, devo tener conto di questo contesto. Non posso limitarmi a rifare un quadro che normalmente posso fare su una pagina vuota. Il linguaggio si deve comunque adattare alla pagina scritta.

G.B. – Tornando al rapporto lettere-immagini, quale significato hanno i caratteri inseriti nella Pazzia d’Orlando? Mi sembrava efficace l’idea della disarticolazione della parola che esplode, uno ‘sparagmòs’ di caratteri.

M.P. – È proprio l’idea del linguaggio, della parola, che può essere oggetto di pura follia. Ma in quel periodo io stavo di nuovo lavorando al Don Chisciotte: ci sono delle affinità, la follia di Don Chisciotte è legata al linguaggio della letteratura, una follia che porta il protagonista a mescolare tutto quello che aveva letto in una enorme storia dove entra ed esce qualunque cosa, una metafora della letteratura.

G.B. – Come si pone di fronte a un testo letterario?

M.P. – Con il gusto di affrontare delle pagine avvincenti come forma letteraria, ma anche, e soprattutto, con il gusto di inventarmi delle forme. Il film di Don Chischiotte è così, tutto reinventato, però alla fine il personaggio rimane quello, anche se poi l’attore recita Borges.

G.B. – Ma quello che è stato scritto, a proposito del suo rapporto con il personaggio [uno dei saggi relativo al Don Chisciotte si intitola significativamente L’ultimo paladino], è una forzatura?

M.P. – Io su quello non interferisco, ognuno legge quello che vuole, se vuole. Parla la pagina e parla a chiunque.

G.B. – Alcune sue immagini, nel caso dell’Orlando Furioso penso alla raffigurazione del Mago Atlante, potente nella sua corposa materia verde, sembrano avere una forza ctonia, impastate di terra, e comunicano al lettore un senso di ricerca delle origini.

M.P. – Sicuramente, però io non ho questa profonda conoscenza del testo. La conoscenza avviene un po’ come per l’Ulisse di Joyce, che tutti dicono di avere letto ma nessuno l’ha letto veramente, pedissequamente, dalla prima all’ultima riga. Piuttosto, lo si percorre, lo si incontra, poi si torna indietro, poi si rivà avanti. Per me la letteratura deve avere un po’ questo senso, di mobilità, e non di fissità narrativa. La grande letteratura per lo meno, non il raccontino dell’ultimo romanziere. La grande letteratura sperimentale, anche antica, è qualcosa nella quale continuamente si possono mettere le mani, anche aprendo una pagina a caso e leggendo una frase a caso, e questo può essere utile alla costruzione di qualcos’altro. Mi annoierebbe il percorso filologico, di significati che non possono essere altri. Sì, giustamente, c’è anche questo aspetto, però da pittore mi comporto diversamente, rubo quello che mi può servire per ottenere un’immagine. Un atteggiamento quasi rabdomantico. Per questo, ritornando ancora al Don Chisciotte, credo sia una figura emblematica: perché lui è un rabdomante, erra per questa pianura, incontra ma non sa, vede una cosa per un’altra. È un po’ l’artista, no?! Perciò alla fine è diventato uno dei miei preferiti.

G.B. – A proposito di classicità e di riferimenti culturali: in che modo si pone di fronte all’illustrazione di opere come appunto l’Ulisse di Joyce o Le Metamorfosi, o ancora l’Iliade e l’Odissea, che hanno visto precederla artisti del calibro di Matisse, Chagall, Picasso?

M.P. – Non me le sono scelte, però mi arrivano sempre cose storicamente ricche, pane per chi vuol lavorare con la fantasia. Però anche il lavoro più rigoroso può sempre sorprendere con un’immagine, si può stupire il lettore con un’immagine che non trova precisamente descritta. Limitandosi agli esempi recenti: Guttuso ha illustrato ciò che stava scritto, io cerco di farlo ma poi cerco anche di fare una cosa che non c’è scritta, in parallelo.

G.B. – Concetto simile a quello che ha del disegno. In una sua intervista affermava infatti che il disegno «è la cosa più vera, la più antica che ci appartiene prima che si carichi di altri significati, storici, culturali, eccetera. Mi interessa la capacità del segno di essere libero da qualunque condizionamento intellettuale, formale, come in un sonnambulismo grafico. Il segno, ai suoi primordi. Indicibile, misterioso per l’impossibilità stessa di riprendere quella prima idea di comunicazione che è del linguaggio infantile. È una forma di racconto, di narrazione, di espressività assoluta, di auto espressione» [E. Coen, La mia arte senza colore, intervista a Mimmo Paladino, «Corriere della Sera», 22 luglio 2002, p. 35].

M.P. – Sì, il disegno non è mai un preparativo, è sempre autosufficiente. Tanti altri artisti del passato usano il disegno in questo senso, autosufficiente, come espressione della sensibilità.

G.B. – Tra l’altro siete stati tra i primi [il riferimento è naturalmente alla Transavanguardia] a restituire dignità di opera al disegno.

M.P. – Sì, si veniva da un momento concettuale ormai statico, stanco. L’uso del disegno era riportare da zero quello che poteva essere la pittura [il disegno come ricerca delle radici del fare pittorico]. Quindi nei primi anni Settanta c’era un rinnovato interesse ma ritengo che anche in questo momento ci può essere un ritorno alla pittura, anche se non mi piace la parola, ma comunque un interesse nuovo alla punta di matita. Anche in architettura, soprattutto, è importante. L’uso del computer ha svilito molto la dimensione di ricerca più interna e quindi si può arrivare a una forma facilmente. Quello della punta di matita non è un atteggiamento romantico, puramente nostalgico, viceversa l’uso della matita comporta una grossa forma di riflessione, soprattutto per l’architettura, anche se non è il mio campo. Disegno come forma che si svolge attraverso il pensiero, il rapporto diretto con l’idea.

G.B. – Ci riallacciamo così anche alla sua descrizione del concetto di scultura, concepita in termini disegnativi.

M.P. – Sì, parto da una forma che a volte viene anche fatta direttamente, ma sempre la immagino come forma grafica, quasi mai plastica, pur essendo plastile: sempre visioni prospettiche schiacciate, come se fossero dei segni insomma. Un cavallo ad esempio è una forma geometrica, poi è anche volume, ma prima di tutto è forma geometrica.

G.B. – Nei disegni sembra di vedere anche un rapporto con i libri illustrati da Rodin (ad esempio le litografie e le incisioni per Octave Mirbeau, Le Jardin des Supplices, Paris, Vollard, 1902) e Manzù (tra le altre opere, le acqueforti per Le Georgiche di Virgilio, Milano, Hoepli, 1948), per la capacità di modellare in senso espressivo la linea grafica.

M.P. – Non ho mai pensato a questi due, se penso ad artisti di cui apprezzo il disegno, penso a Beuys e Licini, quando cancella il disegno e lo rifà: tutti questi pentimenti esprimono una forma di pensiero che si evolve; la linea è estremamente importante, anche la linea cancellata che riemerge. Il disegno di Licini è una delle cose più importanti: lui è il disegno.

G.B. – In realtà forse questo rapporto [con le opere grafiche di Rodin e Manzù], se c’è, è quindi in termini di scultori che pensano in forma di disegno.

M.P. – Mah, io sono un pittore e penso di continuare a essere pittore; poi uno fa lo scultore, o il regista, per curiosità, per sperimentare nuove possibilità: la coralità, il lavoro d’insieme, il suono, l’immagine. La mia scultura non è la scultura monumentale, plastica, volumetrica che può fare Kapoor, per fare un nome. È una cosa diversa. Anche nella scultura io ho sempre pensato a quelli che anche nel passato avevano questa architettura grafica, ad esempio Martini, per arrivare fino alla scultura italica, che ha una sua architettura geometrica.

G.B. – Parliamo allora della Montagna di Sale, che ha implicato a Milano così come prima a Napoli, la tematica del rapporto con il pubblico, con i cittadini, trovandosi in piazze importanti [Piazza del Plebiscito a Napoli e Piazza di Palazzo Reale a Milano].

M.P. – Riguardo all’ideazione non posso dire nulla, fu un’intuizione. L’assalto alla montagna… in realtà si tratta di una scultura intanto effimera; probabilmente il fatto che sia stata poi scalata, in un momento di feste ed euforia collettiva, fu incoraggiato proprio dal non essere di marmo, di bronzo, e questo elemento attraeva. Veniva offerta una possibilità di interazione, una forma quasi da usare perché non era di materiale intoccabile, una forma quasi giocosa insomma.

G.B. – C’era stata una interazione che aveva aumentato l’impatto ambientale.

M.P. – Il contesto di

interazione era quello della grande festa popolare. Io sono contrario

al monumento nelle piazze, qualcosa che è sempre stato retorico. E

allora va bene che ci sia una retorica sul monumento a Garibaldi,

giusto che sia bronzeo, etc. Ma l’arte contemporanea, nelle piazze,

deve avere una familiarità con la gente: ovviamente non è che debba

essere deturpata, ma vissuta in qualche modo sì, non la si deve

subire. Quando ho fatto la Montagna di Sale a Napoli, quando per la

prima volta è stata esposta nella piazza, questa apparizione è

rimasta nell’immaginario dei napoletani per lungo tempo, ma

soprattutto è stata capita per quello che era. Non un’appropriazione

di uno spazio urbano dentro il quale si impone un’opera e la si

deve guardare, ma qualcosa che cominciava a far parte della

sensibilità della gente: c’era chi si portava il sale a casa, e

gli scugnizzi la scalavano di notte. Una sorta di teatro continuo,

dove le persone vivevano l’opera d’arte. Più poetico, più dolce

che a Milano, anche se è significativo che a Milano abbiano scalato

la mia montagna e non il monumento a Vittorio Emanuele II nella

limitrofa Piazza del Duomo. Quest’epicità della vittoria aveva

spinto a vivere la montagna [i danni al monumento si erano verificati

in seguito ai festeggiamenti per lo scudetto vinto dal Milan nel

2011]. Non c’era da scandalizzarsi tanto. L’opera deve avere una

relazione con la gente. C’è un’opera molto bella di Jaume Plensa

[la Crown Fountain al Millenium Park a Chicago], in una

piazza, dove c’è una grande fontana compresa tra due torri,

composte da migliaia di schermi digitali, sui quali scorrono le

gigantografie dei volti dei cittadini. Opera che gioca molto sulla

gente, sui volti, sul cambiamento dell’immagine, giocosità: ‘opera

aperta’ come diceva Umberto Eco, non monolitica e autocelebrante.

Molta architettura ormai è su quella dimensione, autocelebrante,

monolitica, non colloquiale rispetto alla cittadina.

Un’opera d’arte in una città

invece non è come un’opera d’arte in una galleria o in un museo,

oggi deve avere questo rapporto di relazione, flessione, gioco,

essere partecipe della vita cittadina.

G.B. – C’è da rivedere quindi anche il concetto della Transavanguardia come ripiegamento su noi/se stessi.

M.P. – È una storia da rivedere, gli esordi non sono mai stati nostalgicamente di ritorno alla pittura, nessuno l’ha mai detto. Ci sono dei quadri di Chia dove di fronte a dipinti sironiani aveva messo dei pupazzi di scimmie e non mi pare che fosse una cosa nostalgica… I quadri di Cucchi erano estremamente visionari, per niente accondiscendenti. Quando ho fatto Mi ritiro a dipingere un quadro tutto era nel titolo, cioè il fatto di volersi sottrarre a quel clima di piombo: erano anni molto plumbei, storicamente e anche di cultura plumbea, con un’estremizzazione del concettualismo ormai arrivato a forme accademiche. Quindi affermazione della volontà di ritirarsi a dipingere, qualsiasi cosa. Non è importante il soggetto, ma tornare a una forma di rottura e di libertà, poi subito dopo ho fatto altre cose, installazioni, sculture, film. Quindi non era un limitativo ‘torniamo alla pittura’.

G.B. – Tornano alla mente le parole di Arcangeli a proposito di Klee, quando, a proposito dell’accusa di ‘frammentismo’ mossa all’artista, spiegava: «Quest’accusa, che sembra illudere di qualche efficacia ove si porti contro una, o poche opere che vengan prese in esame, di certi grandi autori, perde di senso quando quei presunti “frammenti”, adunati in una mostra, danno un suono invece potente, unito, continuativo, senza fratture. I frammenti si rivelano allora nient’altro che il modo particolare, sempre esistito nell’arte, e che da gran tempo si conviene di chiamar “lirico”, del manifestarsi di una personalità» [F. Arcangeli, Nota per Klee. Conversazione radiofonica, 1954, in occasione della mostra allestita nel padiglione tedesco alla Biennale di Venezia, ora in F. Arcangeli, Dal Romanticismo all’Informale. Il secondo dopoguerra, Torino, Einaudi, 1977, p. 229].

M.P. – Sì, è proprio così, capacità di raccogliere in un piccolo spazio un mondo intero. Non è un problema di grandezza, ma di dire che in un foglio di carta, può essere anche la pagina di un libro, tu, artista, puoi raccontare un’avventura grande come l’universo, non è detto per forza che tu debba costruire l’universo in scala reale. Il gigantismo ci viene da deformazione di suggestione della cultura americana [come spiega subito dopo, il riferimento è ai grandi formati dell’espressionismo astratto americano]. È chiaro che quando si sono visti i grandi quadri di Rauschenberg, Pollock, etc., ci si impressionava, ma è un’altra storia.

G.B. – Il fatto di sapere che le sue opere avranno destinazioni editoriali differenti, a bassa tiratura (il Philobiblon ad esempio) oppure a larga circolazione (Le Metamorfosi), influenza in qualche modo il suo lavoro? Cambia la percezione del suo operare immaginarsi che un lettore sfoglierà delle pagine rilegate a mano, raffinatissime, seduto in un raccolto e raffinato studio o salotto, oppure, all’opposto, che durante un viaggio in treno impugnerà un libro fatto sì con cura, ma certamente non con i caratteri in piombo? In poche parole, lei lavora sia ad opere che saranno, per parafrasare Anatole France, le ricche porcellane del servito buono, sia con i piatti di tutti i giorni.

M.P. – Non c’è una doppia testa, però c’è sicuramente il fatto che, nel caso di un libro a larga circolazione, si sa in anticipo che sarà un libro di tipo diverso, pubblicato con dispendi minori sulla qualità materica perché va riprodotto in migliaia e migliaia di copie, quindi viene adoperato un tratto più semplice, una materia più semplice, meno elaborata, e anche più riproducibile tecnicamente per quello scopo. So che se faccio un disegno in bianco e nero al tratto funziona sia su un quotidiano che su una carta di poco conto, però se chiaramente mi si offre la possibilità di avere la pagina stampata in quadricromia ‘pazzesca’, su di una carta fatta a mano… allora l’elaborazione tecnica è più enfatica. E penso anche ai libri che non sono stampati tipograficamente ma addirittura a tiratura limitatissima, con torchio a mano, caratteri di piombo, acquaforte, litografia: allora lì è il tripudio… Cerco sempre di non far morire la grande tradizione del libro fatto a mano, è sempre più raro il tipografo che pubblica e stampa quel genere di libri. E quindi veramente, in quel caso, è un’operazione quasi da missionario, far continuare questo genere di pubblicazioni che stanno sparendo. Il gusto di una carta fatta mano, dei caratteri composti con i piombi, sono cose al di fuori della nostra epoca. Non è il lusso, ma la necessità di sopravvivenza ormai archeologica di un modo di fare libri che non c’è più, come nel caso del Philobiblon: Franco Sciardelli [il tipografo] è uno dei superstiti di quel vecchio mondo. C’è anche un gusto della sperimentazione: si usava il ferro invece del rame, clima anche sperimentale dunque. E poi il fatto di avere la magia del libro rilegato a mano con carta speciale, inchiostri, piombi. Non è un’alchimia per nostalgici, ma l’uso di un linguaggio arcaico per perpetuare un’arte. La visione dell’amanuense. Un processo di capacità artigianali, rarissime, che vanno sostenute. Si sente un sapore alchemico, di sapienza antica; senza però rinunciare al libro commerciale stampato in migliaia di copie.

G.B. – A livello stilistico, ancora nel Mago Atlante, sembrava di scorgere una figura memore di Dubuffet, riandando anche ad alcune opere dei suoi esordi, intorno al 1964…

M.P. – Non c’ho pensato in

realtà. Agli esordi sì, c’era Dubuffet, ma in quegli anni avevo

Persico come professore al liceo, pittore napoletano in contatto con

il gruppo dei nucleari e Baj. Quindi direi che se c’era

un’influenza era più da ricondursi a Baj, con il quale ci siamo

anche conosciuti. Tornando all’oggi, invece, l’ultima bella

avventura è stata con Levi-Strauss, Tristi tropici, lui ormai

ultracentenario: per me è stato sempre un libro importante, avendo a

che fare col primitivo. Il fatto che fosse un libro al quale ho

sempre fatto riferimento, che fosse privo di narrazione in senso

tradizionale, mi ha permesso di fare 40 disegni liberi. Fare delle

tavole ispirate al tema… disegnai in totale libertà. Suggestioni

verso un mondo antico, primitivo, grafico, di simbologie universali.

È un lavoro parallelo, non illustrativo. Sorta di ispirazione su

questo libro. Ho utilizzato tutte le tecniche: dal collage alla terra

mescolata a colla, sabbia, etc.

Illustrare Alajmo [Le ceneri

di Pirandello] è stato diverso, più illustrativo, storiella

precisa, che lascia poco alla fantasia, però è talmente fantastico

già in sé...