Nell’introduzione al suo testo teatrale La voix humaine (1930), Jean Cocteau definisce il progetto come una risposta alle lamentele da parte di quelle attrici che lo avevano accusato di far risaltare, nelle sue opere, più la voce dello scrittore/regista che non la capacità artistica di chi recita. Il testo di Cocteau nasce quindi come un esperimento a partire da alcuni elementi basilari: è un atto unico, c’è un solo personaggio femminile in una camera da letto spoglia in cui spicca l’accessorio di ogni dramma moderno, il telefono, un’invenzione che ha cambiato definitivamente il modo di concepire e rappresentare le relazioni. Il monologo è un dialogo simulato in cui, tramite le parole della protagonista, dobbiamo immaginare le parole, le reazioni e il carattere di chi sta dall’altra parte della cornetta. Il dramma infatti consiste in una lunga telefonata, più volte interrotta, tra una donna che sta parlando al telefono – probabilmente per l’ultima volta – con l’uomo che la sta lasciando dopo un rapporto sentimentale durato cinque anni. Si tratta di uno spettacolo che è stato fatto più volte oggetto di riscrittura e adattamento, e col passare degli anni è diventato praticamente un manuale di recitazione per tante grandi attrici che volevano dimostrare la propria bravura a partire da un testo basato sugli aspetti dolorosi della fine di un amore.

In questo articolo prenderò in considerazione tre adattamenti cinematografici del testo di Cocteau che mettono alla prova tre grandi attrici, partendo dalla messa in scena di Rossellini con Anna Magnani, passando a quella di Edoardo Ponti con sua madre, Sophia Loren, fino ad arrivare al recentissimo film di Pedro Almodóvar con Tilda Swinton. In tutti i casi presi in esame si tratta di un vero e proprio omaggio, prima ancora che al testo, alle interpreti. Rossellini definisce il proprio un documentario «su un fenomeno dal nome Anna Magnani» (Rossellini 1955, p. 7), per Ponti è un omaggio alla madre e alle sue origini napoletane (Porro 2014), mentre la collaborazione tra Almodóvar e Swinton nasce da un lungo rispetto reciproco tra regista e attrice, e da una comune visione del cinema. In modi diversi e sovversivi, le trasposizioni cinematografiche indagano, a partire dal testo originale, l’immagine della donna innamorata e sofferente. Amplificando il tempo e lo spazio spoglio di Cocteau, gli adattamenti mettono a fuoco la complessità dell’auto-rappresentazione della protagonista, del suo rapporto con gli oggetti e con gli spazi domestici in cui vive, spazi di sofferenza e assenza ma anche di agency e dignità.

1. La voce umana rosselliniana

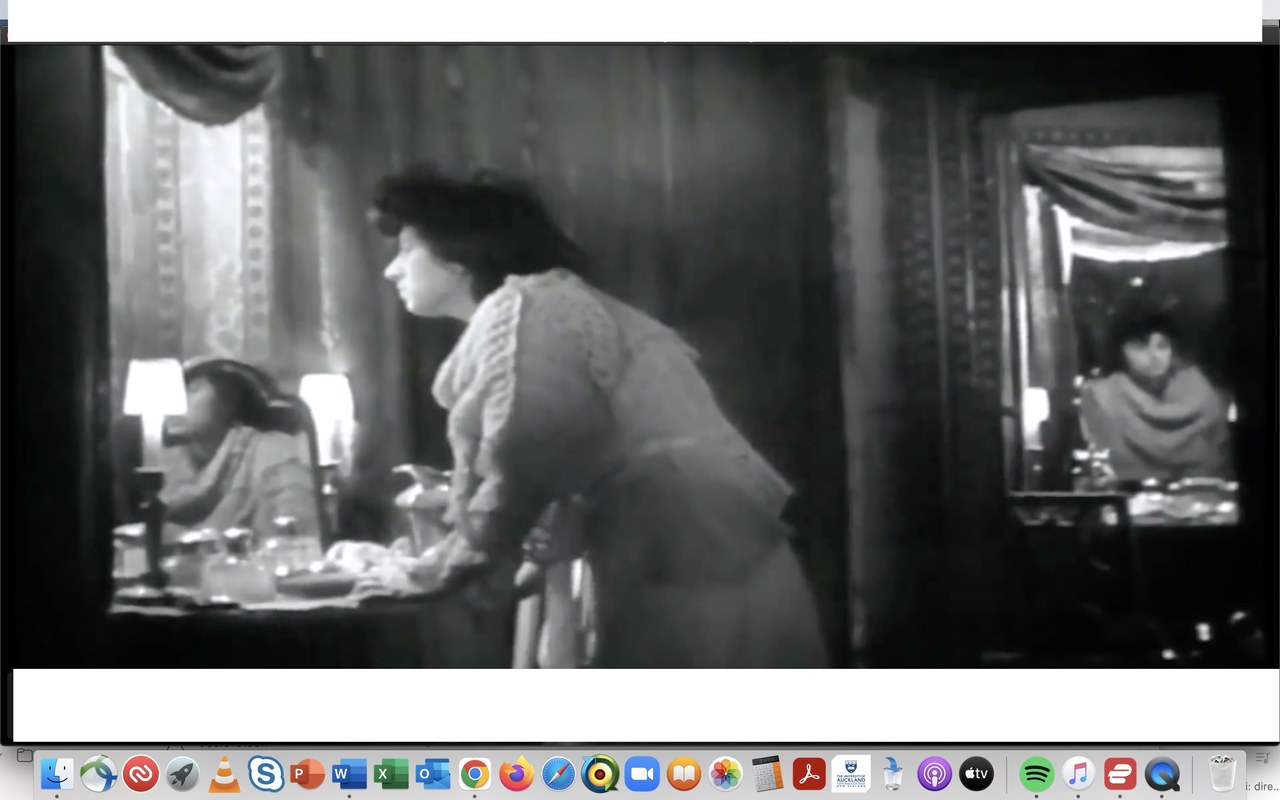

La versione rosselliniana di La voce umana (1948) inizia con la camera fissa sul riflesso del volto di Anna Magnani nello specchio: un viso appena svegliato che rivela un’espressione sconvolta. Per i tre minuti iniziali la cinepresa le sta addosso, ne segue gli spostamenti con inquadrature lunghe che a volte comprendono tre o quattro specchi, enfatizzando l’effetto claustrofobico di una donna chiusa in sé stessa e nella sua stanza [fig. 1]. L’occhio della macchina da presa, distratto solo per un istante dal cane che piagnucola tristemente, si sposta poi sulla protagonista, coi capelli arruffati e spettinati e il corpo avvolto in una camicia da notte e uno scialle. Allo squillo del telefono la donna si butta sul letto, si aggrappa alla cornetta e risponde con un urgente «Pronto». Dall’inizio del monologo la camera di Rossellini rimane fissa su Anna Magnani; lunghissimi primi piani scrutano il volto e il corpo dell’attrice, registrando variazioni di espressioni, gesti e sfumature vocali. I pochissimi tagli servono per riprendere l’attrice in pose diverse che scandiscono, come voluto da Cocteau stesso, le varie fasi della conversazione: la finta calma iniziale, la confessione, le dichiarazioni d’amore, la menzogna, l’angoscia. In questo monologo-dialogo, dove sentiamo prevalentemente la voce di lei (anche se Rossellini sperimenta con i suoni, che sembrano arrivare dalla porta accanto come un lieve sottofondo indistinguibile dell’uomo al telefono o come rumori ambientali), ci parlano anche i silenzi, le pause, le esitazioni. Talvolta la cinepresa si ritira, allargando il campo e accentuando il contrasto tra il biancore generale (il viso illuminato dell’attrice, le lenzuola bianche, il bagno bianco) e le ombre della stanza. La stanza e i suoi oggetti, tranne il telefono stesso, rimangono in penombra, quasi oscurati, espressione dello stato d’animo della donna; i pochi spostamenti dell’attrice all’interno della stanza servono solo per enfatizzare il suo stato di reclusione. La camera da letto, in effetti, assomiglia a una tomba sigillata dalla quale non c’è via d’uscita: non andiamo mai oltre la soglia della porta alla quale la donna si avvicina quando sente i passi, e non si vedono mai finestre. Nella scena finale, dopo l’ultimo «ti amo» gridato dopo la fine della chiamata, la donna cade in una profonda disperazione e, a testa in giù sul letto, lascia cadere la cornetta del telefono, simbolo dell’amante perduto e dell’amore finito [fig. 2].

Secondo Peter Brunette, in questo film «the stolid immobility of the furniture and the stasis of the unchanging set further to push Magnani’s bravura, self-conscious performance forward» (Brunette 1985, p. 44). Si potrebbe aggiungere che la scenografia serve non solo ad accentuare la bravura dell’attrice ma anche a collocare la protagonista tra le donne del melò, uno dei tre body genres secondo lo schema di Carol Clover che privilegia lo spettacolo del corpo sormontato da una sensazione o emozione intensa, l’immagine di corpi afflitti da isterismi e nevrosi, simbolo della fragilità del soggetto nel suo rapporto col mondo (Williams 1991, p. 4).

2. Voce umana alla napoletana

La versione di Edoardo Ponti, film del 2014 sceneggiato in napoletano insieme ad Erri De Luca, celebra la lingua ‘viscerale’ di Sophia Loren che ha conferito ai gesti, all’ironia e alla drammaticità del testo una certa immediatezza e franchezza. In un’intervista con Maurizio Porro, Ponti racconta che le sfide che ha dovuto affrontare nel girare la sua versione di La voce umana erano principalmente due: la prima era quella di raccontare nel XXI secolo la signora di un’altra epoca nella quale le donne di oggi si potessero identificare dal punto di vista emotivo; la seconda era quella di imprimere un certo dinamismo in una storia che si svolge in un’unica stanza (Porro 2014, p. 49). La protagonista che ci propone Ponti è una vedova che, anziché rassegnata à la Cocteau, è determinata a provare a riprendersi l’uomo che l’ha fatta rinascere dopo la morte in guerra di suo marito. Lo farà attraverso la sua identità napoletana, contraddistinta dalla lingua, dal cibo e dalla diversità dall’uomo che non la capisce né emotivamente né linguisticamente.

È proprio la messinscena napoletana che rende quest’adattamento particolarmente dinamico. Il film non ha luogo in una sola stanza, ma tramite l’inserimento di alcuni flashback brevissimi che si alternano con la narrazione del presente, l’opera di Ponti respira, si apre sul mare di Napoli e sul Vesuvio e dà volto a personaggi inesistenti o solamente evocati in altre versioni. Non rivelando mai comunque il volto dell’uomo-amante, il film offre un’immagine maschile universale della storia, «spalancando i confini di quella stanza che si affaccia sulla Napoli del 1950» (Porro 2014, p. 54). La luce entra dalle finestre e dagli spazi della memoria. La casa diventa, adottando la formula di Victoria Pastor-Gonzalez, uno spazio «translucent, emphasizing its porosity rather than its impenetrability», uno spazio del tutto diverso da quello rosselliniano (Pastor-Gonzalez 2020, p. 65).

All’interno della casa la lunghezza materiale del filo del telefono, che nell’originale e nell’adattamento di Rossellini rimane un filo corto costringendo la protagonista a rimanere immobile e passiva sul letto, la trasforma in un soggetto mobile e attivo, e le consente, ad esempio, di cambiare stanza o di posare il telefono, conferendole una libertà di movimento non solo fisica ma anche psicologica (Pastor-Gonzalez 2020, p. 55) [fig. 3]. Anche la cinepresa si muove, in modo da svelare agli spettatori i vari elementi della stanza tramite lunghi piani sequenza che portano alla graduale scoperta degli spazi della memoria (le fotografie e le cartoline). Ponti trasgredisce non solo i confini dello spazio ma anche del tempo. La telefonata, che nell’originale si svolge in tempo reale (i trenta minuti della conversazione), si dilata nell’arco di quattro ore dalle 16.00 alle 20.00, in cui passiamo dalla speranza evocata della luce pomeridiana, alla tinta blu della crescente delusione, sino alla disperazione finale di Angela riflettuta nelle ombre che occupano la stanza (Porro 2014, p. 56).

La versione di Ponti aggiunge un altro spazio simbolico assente nell’originale, ovvero la cucina dove la domestica si dedica alla consueta preparazione settimanale della parmigiana. Da un lato questa quotidianità serve da contrappunto alla sofferenza di Angela, dall’altro rappresenta un doppio abbandono. La parmigiana attentamente preparata, infornata e poi presentata in una bella tavola apparecchiata [fig. 4] non verrà apprezzata dagli amanti cui è destinata ma sarà tragicamente abbandonata, diventerà anch’essa vittima della storia come il cane del padrone del dramma originale.

3. The Human Voice alla Almodóvar

Dei tre adattamenti il più lontano in assoluto dall’originale è quello recente di Pedro Almodóvar (2020), regista che da sempre ha voluto adattare il testo di Cocteau, di cui alcuni riferimenti, anche sovvertiti, erano già presenti in Legge del desiderio e Donne sull’orlo di una crisi di nervi (Willem 1998). Il film di Almodóvar ci propone una protagonista contemporanea, una sofferente calcolatrice. Prima ancora dei titoli di testa vediamo una donna che entra sul palco (il retroscena cinematografico) sfoggiando uno splendido vestito da sera rosso, un colore vibrante e passionale che domina la scena. Solo quando la macchina da presa si avvicina e si ferma sul volto della Swinton troviamo invece lo sguardo stravolto della classica protagonista di Cocteau. Dopo un taglio, partendo dal basso la cinepresa ci rivela una seconda inquadratura della figura quasi spettrale – piedi neri e abito nero – che si alza ed esce dalla scena. Il rosso-passione e il nero-lugubre sono espressione di un continuo alternarsi degli stati emotivi della protagonista, tra il desiderio di un amore isterico-totalizzante e uno stato di profonda disperazione.

I titoli sono seguiti da una scena del tutto inaspettata: ritroviamo la donna in un negozio di ferramenta dove acquista un’ascia, se la mette in borsa e ritorna a casa. Dal momento del suo rientro lo spazio domestico viene esplorato dal regista in modo dettagliato. La macchina da presa gira intorno alla Swinton e la segue di stanza in stanza, fermandosi in campi lunghi che la collocano in mezzo agli oggetti, tra cui spiccano alcuni quadri in sottofondo: La venere dormiente di Artemisia Gentileschi appare in molte scene come un richiamo continuo alla natura passionale e alla solitudine della protagonista, mentre Ettore e Andromaca di Giorgio de Chirico rappresenta il momento dell’addio degli amanti e riassume cromaticamente tutti i colori principali del film [fig. 5]. Tanti sono gli oggetti domestici che riflettono la natura, l’esperienza e lo stato d’anima della donna, dal poster pin-up con la sua immagine provocante e audace ai dvd e libri che riordina: i film di vendetta Kill Bill e The Phantom Thread, il romanzo Tender is the Night di Fitzgerald, la raccolta Too Much Happiness di Alice Munro, i vasi di Ettore Sottsass e gli scaffali dell’architetta Charlotte Perriand riflettono il gusto eclettico e raffinato della donna. Alternate alle dettagliate inquadrature di spazi interiori troviamo quelle, talvolta riprese dall’alto, dello spazio-backstage, un richiamo al cinema come spazio della finzione.

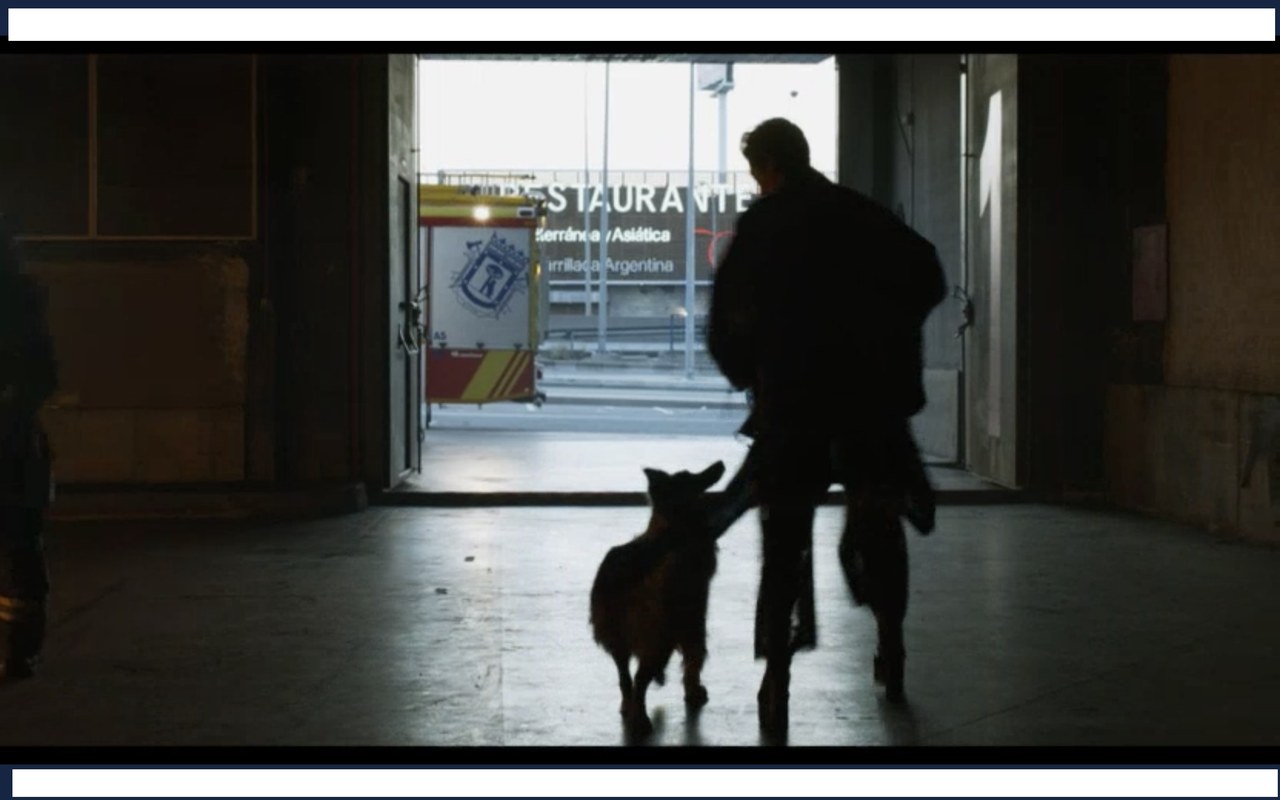

Swinton, diversamente delle altre protagoniste, non si fa sopraffare da una disperazione paralizzante, e invece di arrendersi, agisce. Nel finale, parlando con l’ex amante al telefono per l’ultima volta, gli dice di girare lo sguardo all’appartamento che ha incendiato. Ed è lei a porre fine alla conversazione: «I’m going to hang up. I have to learn how to hang up». Invece di rassegnarsi, rinchiudendosi tra le mura della casa e nello spazio della memoria e dell’amore finito, sceglie la via della rinascita. Tramite un omicidio metaforico anziché reale (come era stato scherzosamente riferito nella scena di apertura e nell’assalto al vestito dell’uomo steso sul letto) Almodóvar e la Swinton aprono le porte alla speranza, a una nuova vita per la donna abbandonata che deve però passare attraverso la distruzione dello spazio domestico e degli oggetti legati ai ricordi, al passato, all’amore perduto: esce dall’edificio e anche dallo spazio della finzione cinematografica, girando le spalle agli spettatori e alla storia d’amore finita [fig. 6].

4. Gli spazi domestici

Lo spazio domestico della messa in scena teatrale di Cocteau è limitato e ben definito, come indica lui stesso nell’introduzione: «Una camera di donna; camera scura, bluastra, con un letto mezzo disfatto a sinistra, e, a destra, una porta semiaperta su di una stanza da bagno illuminatissima». La camera da letto è lo spazio del desiderio per eccellenza, lo spazio privato dell’intimità, ma anche dell’elusione e della delusione dell’amore eterno. Più che uno sfondo per l’azione narrativa, la camera da letto è lo spazio dei sentimenti conflittuali, di memoria ed esperienza, di connessione e separazione, di presenza e assenza, di compagnia e solitudine.

In The Poetics of Space Gaston Bachelard descrive la casa come uno spazio lirico che racchiude sogni e memorie spesso nascosti negli angoli e tra gli oggetti. Come abbiamo visto in questi tre film, il cinema riesce a sfruttare gli esterni e interni delle case per rappresentare questo spazio come luogo dell’immaginario, pervaso di sentimenti, di nostalgia e di memoria. Nei diversi adattamenti, la narrazione sulla fine dell’amore si riflette nel rapporto che la protagonista stabilisce con gli spazi domestici, gli oggetti che la circondano e il loro valore simbolico: il telefono è simbolo della comunicazione ma anche della simulazione e della menzogna, i suoi fili fragili ci legano e ci separano, fanno entrare le voci da fuori ma queste rimangono voci senza corpo, presenza e assenza; lo specchio è simbolo della frammentazione e della trasformazione, nonché manifestazione dell’angoscia. Per non parlare di fotografie, cartoline, lettere, simboli nostalgici del passato e dell’assenza. Come ci ricordano Blunt e Dowling, per una donna lo spazio domestico è uno spazio fisico e un imaginario legato all’identità, uno spazio di appartenenza ma anche potenzialmente di alienazione, una matrice di relazioni sociali e sentimenti. Gli spazi domestici e gli oggetti materiali non sono semplicemente espressioni passive o riflessi delle protagoniste, ma in tutta la loro ambiguità servono come siti della memoria, del desiderio e di esperienze formative, costituenti dell’identità femminile.

Bibliografia

G. Bachelard, The Poetics of Space, Boston, Beacon Press, 1994.

A. Blunt, A. Dowling, Home, London, Routledge, 2022.

P. Brunette, ‘Rossellini and cinematic realism’, Cinema Journal, vol. 25, n. 1, 1985, pp. 34-49.

J. Cocteau, La voce umana [1930], trad.it. di M. Zini, Torino, Einaudi Editore, 1989.

V. Pastor-González, ‘Resist, Redefine, Appropriate’, in S. Baschiera (a cura di), Film and Domestic Space: Architecture, Representations, Dispositif, Edinburgh, Edinburgh University Press, 2020, pp. 56-71.

M. Porro (a cura di), Voce umana, Milano, Rizzoli, 2014.

R. Rossellini, ‘Dix ons de cinema’, part. II, Cahiers du cinema, 9, n. 52, novembre 1955.

L. M. Willem, ‘Almodóvar on the Verge of Cocteau’s “La Voix Humaine”’, Literature Film Quarterly, vol. 26, n. 2, 1998, pp. 142-147.

L. Williams, ‘Film Bodies: Gender, Genre, and Excess’, Film Quarterly, vol. 4, n. 4, 1991, pp. 2-13.