Lo scemo del villaggio, l’emarginato per eccellenza, l’artista fuori dagli schemi: è questa la magistrale interpretazione che Mario Perrotta dà di Antonio Ligabue (1899-1965) in Un bès (2013), vincitore del Premio Ubu 2013 come migliore attore protagonista, e prima tappa del Progetto Ligabue, seguita da Pìtur (2014) e Bassa continua-Toni sul Po (2015).

Splendido esempio di teatro narrazione biografico-psicologica, il disperato monologo che Perrotta porta in scena attraversa, nell’arco di un’ora e mezzo, le principali tappe che hanno lacerato la vita di Antonio Ligabue.

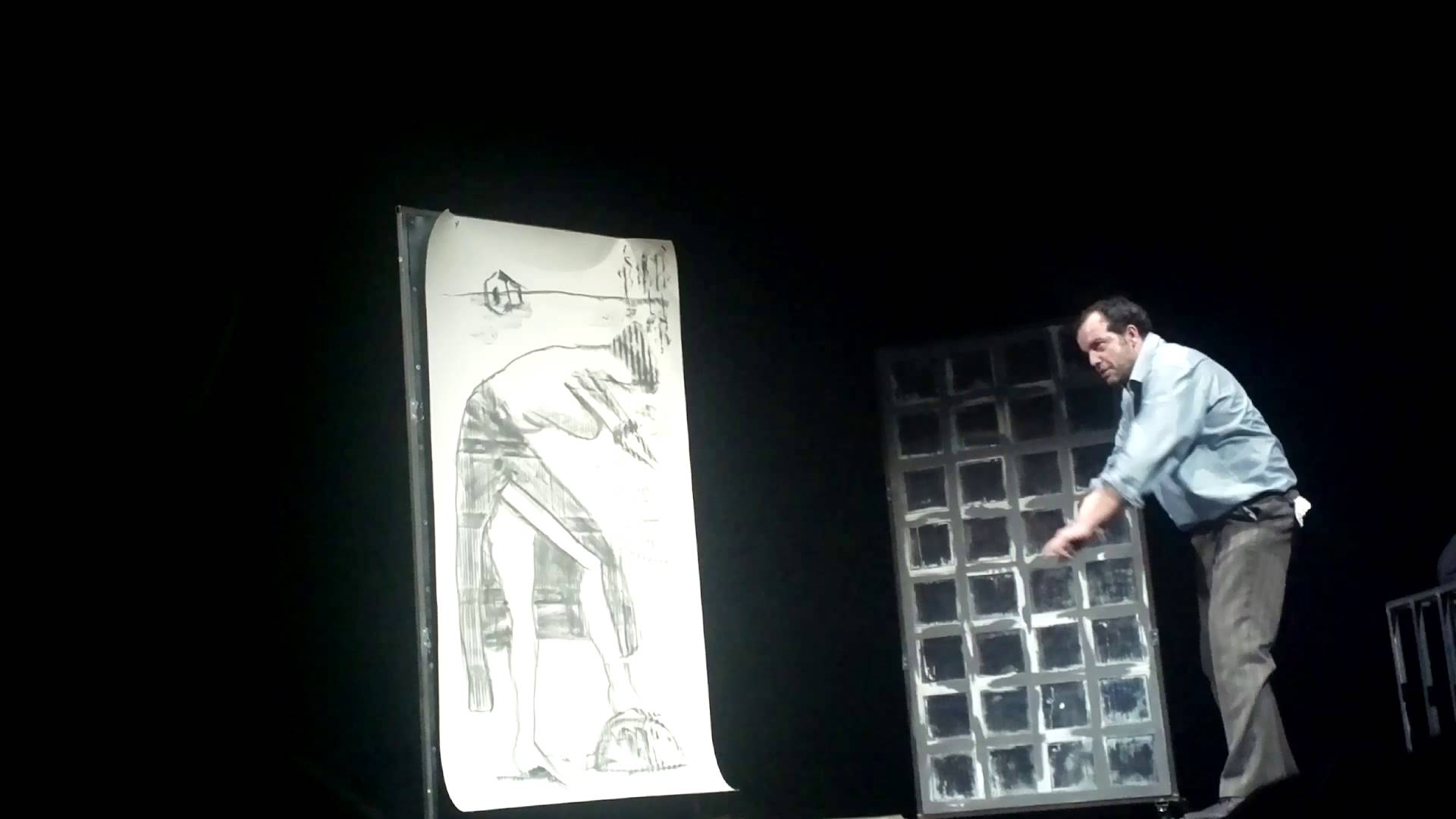

Dopo aver percorso la platea elemosinando caritatevolmente un bacio, Perrotta sale sul palcoscenico, dove occupano la scena tre pannelli mobili rettangolari in vetro-cemento: sul verso riproducono le plumbee sbarre di un carcere, sul retro vi sono appesi grossi fogli di carta. È su questi che Perrotta/Ligabue ricrea e plasma, con la sola forza di un carboncino, i fantasmi del passato e i mostri del suo presente, dando così vita ad una convulsa partitura narrativa che fonde e confonde parole e immagini. Con esse l’attore conversa e interagisce, fingendo siano presenze concrete dotate di carne ed ossa. I dipinti, creati estemporaneamente, non solo si affiancano alla narrazione, ma la rendono densa di significati: attraverso il colore e il tratto veloce, furioso e tenace, Perrotta esalta dettagli che la sola parola non potrebbe esprimere nel pieno delle sue potenzialità. L’abilità dell’attore non sta semplicemente nella sua capacità figurativa, ma nel tenere incollato lo spettatore al progressivo e plastico evolversi del disegno: ogni qual volta cambia foglio, non si riesce a comprendere immediatamente quale sia il nuovo soggetto che egli si accinge a dipingere; talvolta, anzi, i dettagli delle figure sono assemblati a partire da prospettive diverse e solo alla fine, come in un’epifania, il disegno appare nella sua verità e completezza. Ogni foglio, inoltre, al di là dei soggetti rappresentati – frutto della fantasia di Perrotta – simbolizza le varie fasi della vita del pittore, fungendo narrativamente da spartiacque temporale.

La scenografia, povera e materica, è arricchita dai dipinti realizzati dall’attore mentre recita. La luce soffusa rischiara quanto basta il volto scavato di Perrotta. Sulla parete di fondo vengono, talora, proiettate alcune immagini di dipinti d’autore e, alla fine dello spettacolo, un video d’archivio che mostra l’anziano Ligabue ancora all’angosciosa ricerca di quel confortante bacio sempre questuato e mai ricevuto.

I disturbi ansioso-depressivi e le azioni ripetitive e dissociate dell’artista trovano il loro riflesso nell’uso appropriato che Perrotta fa della parola. Il monologo alterna liberamente l’italiano all’elemento alloglotto (il tedesco) e dialettale (il reggiano), creando nel pubblico un senso di spiazzamento. L’attore vaga col pensiero fra ricordi, incontri, luoghi e tempi diversi, sfruttando differenti punti di vista: Perrotta/Ligabue narra in prima persona le proprie esperienze di vita e dialoga con i personaggi da lui raffigurati, a cui dà voce, simulando si rivolgano a lui o di lui parlino. Lo stile con cui è costruita la narrazione, invece, gioca sullo stream of consciousness, adottando una costruzione sintattica solo a tratti logica, spesso infantile. Ed è dall’infanzia che inizia questa piccola odissea narrativa, al cui centro v’è il solo Perrotta, il suo gesto nevrotico e la sua parola concitata e spesso farfugliante.

Ligabue sconta da sempre il disagio di essere nato da padre ignoto e di essere stato affidato in adozione dal patrigno ad una famiglia svizzera.

Due donne, due madri, dunque, dominano i suoi primi anni di vita, come due sono le figure femminili che Perrotta/Ligabue tratteggia a carboncino su due fogli adiacenti. Della madre biologica delinea un melanconico volto a metà, insistendo sull’occhio piangente che scruta a distanza, per un’ultima volta, il pittore da piccolo, lasciato nelle mani della madre adottiva Elise nel pieno della campagna svizzera, dove predomina in lontananza la sagoma di un bue (possibile citazione di Aratura con buoi, 1950-55, olio su faesite, 46 x 44 cm.).

Raccontando la propria adolescenza, l’attore abbozza su un nuovo foglio un piano medio di Mutter Elise sotto il cui commiserante volto si accoccola (nella posa, sembra alludere alla Pietà michelangiolesca), chiedendole insistentemente un bacio da lei sempre negato.

Perrotta evidenzia come quella del pittore fosse una vita fatta di assenze, di sogni semplici e di piccole umane aspirazioni irrealizzabili.

Lo scarso affetto umano ricevuto e il percepirsi uno scarto della società generano in lui una grave lacuna esistenziale, ma allo stesso tempo favoriscono un sempre più radicato dialogo con la natura animale in campagna così come nell’istituto psichiatrico, dove viene rinchiuso perché definito dai maestri «immorale e onanista». Ligabue, ‘onanista’, lo sarà senza mai capire fino in fondo il significato di quel termine per lui troppo astratto. Egli punta al concreto, al terrestre, facendo della sua ‘deficienza’, del suo essere «scumpensà», non un limite, ma un punto d’appoggio per indagare il mondo a lui circostante: prima Zurigo e San Gallo, poi l’emiliana Gualtieri, dove inizia la sua attività di pittore e scultore. Tante le persecuzioni subite dagli insolenti compaesani, a tre dei quali Perrotta dà voce e corpo disegnando i loro visi accigliati, inquietanti e deformi, marchiati da rughe e smorfie caratterizzanti forse più il grottesco di Leonardo e di Messerschmidt che lo stile ritrattistico tipico di Ligabue.

Seguono anni di isolamento in un capanno sulla riva del Po, dove Perrotta/Ligabue racconta di trascorrere intere giornate a imitare i versi degli animali e a contemplare la natura, sua prediletta musa ispiratrice. Toni, come ora viene soprannominato dai popolani, trova sicuramente più soddisfazione nel confidarsi con la «piopa parladora» che nel relazionarsi con le belle e formose lavandare, mentre cantano a squarciagola Sotto la mia sottana: delle loro bellezze, raffigurate naturalisticamente su un ultimo foglio, nulla viene mostrato al desideroso pittore che le squadra non ricevendo in cambio né abbracci né baci. Solo una ragazza di paese, Ines, lo introduce al segreto culto dell’amore. Nemmeno la telefonata – massima resa scenica dell’amor de lohn – con la «gnorina» del centralino riesce ad appagare il suo bisogno d’affetto.

Se, pertanto, il contatto ‘umano’ fallisce, non risulta certo sterile il legame che istituisce con l’arte e la materia, con quelle stesse superfici di carta a cui parla e contro cui struscia il suo volto per sporcarsi e generare un amplesso diverso, che lo vede persino danzare con i pannelli posti al centro o ai lati del palco nel susseguirsi delle scene. Questo modo impulsivo di approcciarsi all’altro, è destinato però a restare platonico, allontanandolo definitivamente dalla Donna, ormai pura proiezione mentale. In lui, però, non si spegne di certo la pervicace fedeltà alla terra, che assume le forme di una nietzschiana accettazione della vita e della sua tragica esistenza. Come in Nietzsche, il pensiero di Ligabue è nomade e selvaggio, polisemico, incoerente e antisistematico, non fondato su certezze ma su verità effimere, come precaria e inquieta è la sua bipolarità schizofrenica, perfettamente resa attraverso il gesto ossessivo-compulsivo con cui la mano si scaglia sulla superficie pittorica.

Proprio nell’ora della celebrità, per Ligabue giunge la paresi e, infine, la morte. È a questo punto che, dove l’attore dovrebbe uscire verosimilmente di scena, si ritaglia invece altri dieci minuti per commentare sarcasticamente gli ipocriti paesani tutti presenti al suo funerale, non per rendergli un ultimo saluto, ma per vendere i quadri che a loro aveva regalato o svenduto e che, ora, lievitavano di prezzo. Nella prospettiva di Perrotta/Ligabue, gli spettatori diventano così l’ombra, il doppio dei paesani giunti in massa attorno alla sua tomba. Si deduce dalla struttura a Ringkomposition: lo spettacolo si apre e si chiude con l’attore che punta il dito contro il pubblico, contando gli spettatori ad uno ad uno (eins, zwei, drei, vier, fünf…).

Termina così, con l’ennesima morbosa e gridata richiesta di «un bès», il tributo che Perrotta fa al Toni e alla sua laica via crucis: lui, «nato con la vita di dietro».

[foto ©Luigi Burroni]