C’è stato un momento nella produzione di Pasolini in cui i corpi dei giovani e il sesso hanno cessato di custodire e di rivendicare una propria sacrale incorruttibilità. L’autore, che nella vita e nelle opere aveva incarnato e trasfigurato in forma di poesia le tensioni più puramente progressiste degli anni Cinquanta e del decennio successivo, rintraccia nella liberalizzazione dei costumi avviata tra la fine degli anni Sessanta e la prima metà degli anni Settanta una bieca imposizione, tanto più sinistra e pervasiva quanto più coperta dalla maschera di una falsa tollerabilità. La natura incontaminata dei corpi e l’amplesso come atto di ribellione al potere, ultimi baluardi ancora pieni della loro fisica espressione nell’ambientazione al passato della Trilogia della vita, nelle riflessioni mature di Pasolini subiscono anch’essi un’inesorabile trasformazione:

Ora tutto si è rovesciato.

Primo: la lotta progressista per la democratizzazione espressiva e per la liberalizzazione sessuale è stata brutalmente superata e vanificata dalla decisione del potere consumistico di concedere una vasta (quanto falsa) tolleranza.

Secondo: anche la «realtà» dei corpi innocenti è stata violata, manipolata, manomessa dal potere consumistico: anzi, tale violenza sui corpi è diventato il dato più macroscopico della nuova epoca umana.

Terzo: le vite sessuali private (come la mia) hanno subito il trauma sia della falsa tolleranza che della degradazione corporea, e ciò che nelle fantasie sessuali era dolore e gioia, è divenuto suicida delusione, informe accidia.[1]

L’orizzonte poetico dell’autore si proietta, dunque, verso toni più gelidi e disincantati, che spianano il terreno a un’ultima, disarmante prova cinematografica:

Io mi sto adattando alla degradazione e sto accettando l’inaccettabile. Manovro per risistemare la mia vita. Sto dimenticando com’erano prima le cose. Le amate facce di ieri cominciano a ingiallire. Mi è davanti – pian piano senza più alternative – il presente. Riadatto il mio impegno ad una maggiore leggibilità (Salò?).[2]

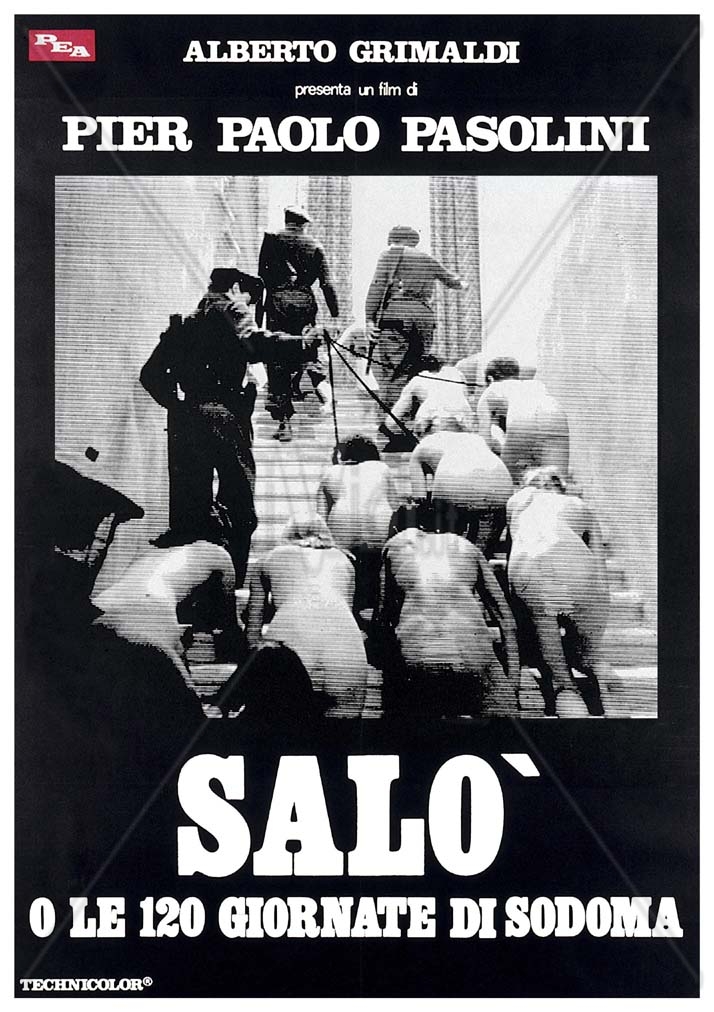

Alle soglie della sua scomparsa, Pasolini lascia in eredità ai giovani le sequenze di un film insopportabile, chiuso com’è tra lo scorrere di una rara eleganza estetica e l’efferatezza degli atti violenti che vengono compiuti. Salò o le 120 giornate di Sodoma, adesso restaurato grazie all’intervento del laboratorio L’immagine ritrovata della Cineteca di Bologna e prossimamente presentato nella sezione Venezia Classici nell’ambito della 72/a Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica, è l’emblema della mercificazione dell’uomo perpetrata dal potere consumistico; il romanzo di Sade e l’ambientazione nei tempi e nei luoghi della Repubblica Sociale Italiana si pongono come pregnante metafora della riduzione del corpo a cosa causata dal dilagare del sistema neocapitalistico. È lo stesso Pasolini a darne conto in occasione di una autointervista:

Ma le sue Centoventi giornate di Sodoma non si svolgono appunto a Salò nel 1944?

Sì, a Salò, e a Marzabotto. Ho preso a simbolo di quel potere che trasforma gli individui in oggetti […] il potere fascista e nella fattispecie il potere repubblichino. Ma, appunto, si tratta di un simbolo. Quel potere arcaico mi facilita la rappresentazione. In realtà lascio a tutto il film un ampio margine bianco, che dilata quel potere arcaico, preso a simbolo di tutto il potere, e abbordabili alla immaginazione tutte le sue possibili forme… E poi… Ecco: è il potere che è anarchico. E, in concreto, mai il potere è stato più anarchico che durante la Repubblica di Salò.

E De Sade, che c’entra?

C’entra, c’entra, perché De Sade è stato appunto il grande poeta dell’anarchia al potere.[3]

Finite le riprese, la voce di Pasolini subisce una fatale battuta d’arresto la notte del 2 novembre 1975 e il film, tra censura e sequestro, in Italia va incontro a una complicata vicenda giudiziaria. La prima proiezione in anteprima avviene al I Festival di Parigi il 22 novembre 1975, mentre in Italia, ancora nel pieno della persecuzione alla pellicola, il film viene proiettato nel cinema Majestic di Milano il 23 dicembre 1975. All’indomani di queste prime uscite ufficiali, tra le colonne di quotidiani e periodici, intellettuali e scrittori italiani manifestano le loro reazioni. La visione a caldo del film, la sua notevole portata innovativa e le atrocità messe a nudo sullo schermo inducono ad assumere posizioni critiche non sempre favorevoli e, in alcuni casi, influenzate dagli aspetti più privati della vita di Pasolini.

Attratta dal vortice di un’interdizione senza vie d’uscite è la reazione di Natalia Ginzburg, che trasfigura in immagini rarefatte un sentimento quasi di paralisi:

Il silenzio che all’inizio ci investe è come una raffica di vento che ci trasporti nelle profondità d’un pianeta diverso dal nostro. Placata quella raffica di vento, noi ci accorgiamo d’essere caduti in uno stato di immobilità, come se fossimo stati colpiti da una malattia o da un freddo improvviso, e ci sembra d’avere perduto ogni nostra sensibilità abituale. […] Nel corso del film, davanti alle azioni turpi e alle risate lunghe e lugubri, e davanti agli escrementi e al sangue, non sentiamo nulla, salvo un senso di oppressione al respiro, e un senso di immobilità. Non sentiamo pietà per i ragazzi, né odio per i loro persecutori. Siamo caduti in preda a un’indifferenza smorta, che trascolora il mondo ai nostri occhi.[4]

La scrittrice si rifiuta di formulare un giudizio perentorio su Salò e in chiusura della recensione affida le sue impressioni alla descrizione di un’ineffabile indicibilità:

In presenza di questo film, e nel ricordarlo, tutte le parole che adoperiamo di solito ci sembrano improprie e false. Falso è definirlo fallito, falso definirlo riuscito. Né fallito, né riuscito, ma remoto dalle frontiere nelle quali di solito giudichiamo le cose, esso ci lascia un senso di profondo malessere, che insorge in noi dopo l’insensibilità, un malessere e un’angoscia che non mandano né luce, né suono. Falso è definirlo osceno, e definirlo casto sarebbe forse altrettanto falso, essendo qui la castità e il pudore stranamente presenti ma gelidi. Falso definirlo allucinante, falso definirlo crudele. Esso in verità non ha aggettivi, come non ha aggettivi l’idea della morte, e potremmo soltanto definirla immota, spoglia e solitaria. Esso è sconfinatamente lontano da tutto ciò che siamo usi percorrere, amare, detestare e calpestare.[5]

Una sensazione di più scoperto disagio, invece, è quella testimoniata da Leonardo Sciascia. Lo scrittore si riferisce al film come a una visione da cui difendersi e di fronte all’orrore delle scene dissolve ogni spessore critico nella reazione provocata dall’impatto emotivo:

Ho sofferto maledettamente, durante la proiezione. Per quanto mi sforzassi, non riuscivo a non chiudere gli occhi, davanti a certe scene: e nel buio diciamo fisico che si faceva in me, precario conforto a quell’altro, morale e intellettuale, che dilagava dallo schermo, disperatamente e come annaspando cercavo nella memoria immagini d’amore. Poi venne, da una delle vittime – da una di quelle che anche nelle didascalie iniziali, coi loro nomi anagrafici, sono definite vittime, – venne l’invocazione-chiave, l’invocazione che spiega il senso del film e l’impressione che produceva in me: «Dio, perché ci hai abbandonati?».[6]

Distante da una forte identificazione con le vittime di Salò è Italo Calvino, autore di un intervento tra i più apertamente critici nei confronti del film. Calvino, pur riconoscendo il coraggio di Pasolini nel mostrare immagini così ripugnanti, non intravede nelle scelte dello scrittore-regista una decisione in merito all’effetto che tali immagini si propongono di portare avanti.

Ne è venuto fuori un film che è fedele alla lettera di Sade più di quanto sarebbe stato necessario ed è troppo lontano dallo spirito di Sade per giustificare questa fedeltà letterale.[7]

Da questo punto in poi l’argomentazione procede avanzando giudizi sull’attendibilità del film in base alla distanza o meno dal romanzo sadiano, elevando a criterio di valutazione la categoria della fedeltà al testo:

Per prima cosa devo dire che l’idea di ambientare il romanzo di Sade ai tempi e nei luoghi della repubblica nazi-fascista mi sembra pessima da ogni punto di vista. La terribilità di quel passato che è nella memoria di tanti che l’hanno vissuto non può essere usata come sfondo per una terribilità simbolica, fantastica, costantemente fuori dal verosimile come quella di Sade (e giustamente rappresentata in chiave fantastica da Pasolini). Intendiamoci: anche la terribilità di Sade è vera e credibile, ma su un altro piano, quello dell’ipotesi mentale e della finzione letteraria che toccano qualcosa di nascosto nell’animo umano e nella società.[8]

L’analisi di Sade attraverso Salò o le 120 giornate di Sodoma prosegue fino a coinvolgere un aspetto della vita di Pasolini che prescinde dalle sue scelte estetiche, poetiche e stilistiche. Partendo ancora una volta dal romanzo del Divin Marchese, Calvino allude al ruolo assunto dal denaro dopo l’apertura dello scrittore bolognese all’attività cinematografica:

Ricorderò che Sade si preoccupa d’escludere dalle «giornate di Sodoma» ogni pauperismo o miserabilismo; e proprio per questo stabilisce che le sedici vittime siano tutti giovinetti e giovinette di nobile famiglia. Ma molto però insiste sulla corruzione attraverso il denaro. Ed è proprio questo il punto che Pasolini lascia in ombra.

Ora, il solo modo di rendere credibile e attuale la relazione che si stabilisce tra i quattro perversi signori e la loro corte era mettere in evidenza che essa ha per suo principale strumento il denaro. Solo così Pasolini sarebbe arrivato a parlare del tema fondamentale del suo dramma: la parte che il denaro aveva preso nella sua vita da quando era diventato un cineasta di successo.[9]

Che Calvino volesse riferirsi a una separazione di Pasolini dal mondo del sottoproletariato, determinata in maniera irreversibile dal successo e dal guadagno, o che intendesse invece aludere al suo dramma individuale può apparire secondario rispetto alla constatazione del fatto che l’esame di Salò, nel corso della recensione, scivola nella sfera della soggettività e da essa viene totalmente inglobato, tralasciando ulteriori approfondimenti sul valore del film in quanto opera cinematografica in sé portatrice di una dignità estetica e contenutistica.

Attratto da una presunta traduzione letterale del testo di Sade è anche l’intervento di Roland Barthes, apparso per la prima volta su Le Monde nella metà del 1976. Il semiologo francese individua proprio in una rigorosa trasposizione la principale caratteristica di Salò e si esprime sul carattere simbolico del film contraddicendo quanto dichiarato da Pasolini stesso nell’autointervista sopra citata:

Nel film di Pasolini (e questo, credo che gli appartenesse proprio) non c’è alcun simbolismo: da un lato una grossolana analogia (il fascismo, il sadismo), dall’altra la lettera, minuziosa, insistente, esibita, leccata, come la pittura di un primitivo; l’allegoria e la lettera, ma mai il simbolo, la metafora, l’interpretazione.[10]

Sebbene non consideri il film pienamente riuscito, né dal punto di vista politico né in relazione al modello letterario (da lui considerato in maniera perentoria neanche lontanamente ‘figurabile’), alla fine dell’argomentazione, tuttavia, Barthes non manca di cogliere l’amara essenza di Salò, proiettando le istanze eversive dell’operazione pasoliniana nell’orbita di un disagio collettivo:

Del fascismo non vuole affatto dire il fascismo. C’è il «sistema fascismo» e c’è la «sostanza fascismo». Tanto il sistema richiede un’analisi esatta, una discriminazione ragionata, che deve impedire di considerare come fascista qualunque oppressione, così la sostanza può circolare ovunque; perché in fondo essa è soltanto uno dei modi con cui la ‘ragione’ politica giunge a colorare la pulsione di morte […]. È questa sostanza che Salò risveglia a partire da un’analogia politica, che qui ha esclusivamente un effetto di firma. Fallito come figurazione (sia di Sade che del fascismo), il film di Pasolini trova il suo valore come riconoscimento oscuro, mal padroneggiato in ciascuno di noi, ma sicuramente imbarazzante: mette a disagio tutti, perché, in ragione dell’ingenuità tipica di Pasolini, impedisce a chiunque di riscattarsi.[11]

Una visione meno aspra, infine, è quella veicolata dall’intervento di Dacia Maraini, che nell’attenuare l’impatto provocato dal carattere osceno della rappresentazione fornisce un’ipotesi interpretativa che si avvicina forse più di tutte alle intenzioni che Pasolini aveva dichiarato parlando del suo film:

Salò o le 120 giornate di Sodoma è un film in certo modo sgradevole, però è anche una parabola abbastanza chiara sulla violenza. In fondo le cose che infastidiscono sono le cose ambigue: Pasolini è invece estremamente chiaro, anche troppo, a tal punto che diviene quasi astratto, simbolico. […] Qui c’è un distacco nettissimo, manicheo: ci sono gli oppressi e gli oppressori, e fra di loro non si instaurano rapporti se non di brutale violenza. Forse la cosa che più colpisce non è tanto la violenza quanto la parte escrementizia: siamo abituati a vedere sia il sesso che la violenza, ma la parte escrementizia è nuova, e dà una certa impressione.[12]

Dal confronto tra le recensioni critiche citate, che rappresentano soltanto una parte del dibattito sollevato dalla distribuzione del film tra la fine del 1975 e l’anno successivo, emerge un’attenzione quasi esclusiva al rapporto con il dettato sadiano da un lato, e alla resa in chiave storica dell’ambientazione nazi-fascista dall’altro. La lente di ingrandimento con cui si scrutano le scene del film appare spesso marcata da un’ottica parziale, nonché condizionata da fattori in parte estranei all’argomentazione critica, come il coinvolgimento esclusivo della sfera emotiva. Così come risulta parziale la tendenza che ha portato ad enfatizzare la vocazione testamentaria di Salò, facilmente contestabile se si pensa alla frenetica attività di Pasolini, che al momento della realizzazione del film aveva già ripreso, attraverso le carte di Petrolio, il lavoro con il genere narrativo e stava già progettando un altro film, Porno-Teo-Kolossal, ideato secondo un registro tutt’altro che apocalittico.

Nessuno degli interventi immediatamente successivi alla prima visione del film si sofferma sul rigore formale dell’opera, sull’eleganza estetica e sull’esemplare compattezza del materiale girato; eppure, si tratta di fattori per nulla trascurabili se messi in relazione al fatto che Pasolini, in precedenza, aveva prevalentemente effettuato riprese in esterni e solo di rado aveva impiegato attori professionisti.

Oggi, nel quarantennale della morte dell’autore, Salò o le 120 giornate di Sodoma continua a rivendicare la propria forza espressiva. Le citazioni letterarie e filosofiche, i rimandi alla pittura classica, l’uso simbolico delle scelte musicali e le sofisticate geometrie di volta in volta sottese alla disposizione dei corpi nella cornice dell’inquadratura, alludono a un microcosmo poetico ben più complesso di quanto suggerito dalle stratificazioni culturali di una ricezione immediata.

1 P.P. Pasolini, ‘Abiura dalla Trilogia della vita’, in Lettere luterane, Einaudi, Torino, 1976, ora in Id., Saggi sulla politica e sulla società, a cura di W. Siti e S. De Laude, Milano, Mondadori (I Meridiani), 1999, p. 600.

2 Ivi, p. 603.

3 P.P. Pasolini, ‘Il sesso come metafora del potere’, Corriere della Sera, 25 marzo 1975, ora in Id., Per il cinema, II, a cura di W. Siti e F. Zabagli, Milano, Mondadori (I Meridiani), 2001, pp. 2065-2066.

4 N. Ginzburg, ‘Il Salò di Pasolini’, Il Mondo, 4 dicembre 1975, ora in Id., Non possiamo saperlo, a cura di D. Scarpa, Torino, Einaudi, 2001, pp. 40-41.

5 Ivi, p. 42.

6 L. Sciascia, Nero su nero, Torino, Einaudi, 1979, ora in Id., Opere 1971-1983, a cura di C. Ambroise, Milano, Bompiani, 1989, pp. 776-777.

7 I. Calvino, ‘Sade è dentro di noi (Pasolini, Salò)’, Corriere della Sera, 30 novembre 1975, ora in Id., Saggi, II, a cura di M. Barenghi, Milano, Mondadori (I Meridiani), 2007, p. 1933.

8 Ibidem.

9 Ivi, p. 1935.

10 R. Barthes, ‘Sade-Pasolini’, Le Monde, 16 giugno 1976, ora in Id., Sul cinema, a cura di S. Toffetti, Genova, il melangolo, 1997, p. 159.

11 Ivi, p. 160.

12 D. Maraini, ‘Salò e altre ipotesi. Incontro con Dacia Maraini’, a cura di G.R. Ricci, Salvo imprevisti, III, 7, gennaio-aprile 1976, ora in AA. VV., Dedicato a Pier Paolo Pasolini, Milano, Gammalibri, 1976, pp. 66-67.