Nell’ambito di un’indagine sulle intersezioni foto-biografiche, i casi di studio offerti dall’attività dello scrittore turco Orhan Pamuk offrono un campionario di esempi piuttosto ampio. Seguire la produzione dell’autore, infatti, significa anche attraversare un territorio dove la sua ideale autobiografia dialoga spesso con la fotografia e dove i frammenti iconografici, incontrandosi continuamente con la scrittura, delineano le angosce e gli ideali di un individuo e di un’intera comunità.

In relazione alla lettura di una componente autobiografica che si sviluppa nelle zone di contatto fra letteratura e fotografia, è possibile isolare un segmento del corpus di Pamuk che prende avvio nel 2003, con l’edizione in lingua originale dell’autobiografia illustrata Istanbul, uscita per la prima volta in Italia nel 2006 per Einaudi, e approda alla pubblicazione di una delle ultime fatiche creative dello scrittore, Balkon, sulla quale ci si soffermerà nel secondo paragrafo del contributo. Si tratta di un volume edito nel 2018 – e attualmente disponibile in lingua inglese, oltre che in turco – dove è raccolta una selezione delle fotografie che Pamuk ha scattato tra la fine del 2012 e il mese di aprile del 2013 dal ‘balcone’ del suo appartamento nel quartiere stambuliota di Cihangir. Tra i due estremi rappresentati dal fototesto autobiografico Istanbul e il libro fotografico Balkon si situa la seconda edizione di Istanbul, pubblicata nel 2017 e corredata di un apparato iconografico più ampio rispetto alla precedente versione.

Se si prova a focalizzare l’attenzione in maniera ordinata su ciascuno di questi momenti della produzione di Pamuk, ci si rende conto di come la struttura intermediale dei testi vada spesso di pari passo con una peculiare costruzione dell’io, con un’edificazione del sé che diventa via via sempre più riconoscibile. La stessa articolazione interna delle opere, infatti, ci aiuta a comprendere l’evoluzione della poetica letteraria e fotografica dello scrittore attraverso la lente d’ingrandimento offerta da due prove letterarie e visive che possono essere lette come il recto e il verso di un’unica fonte di ispirazione, strettamente connessa alla città natale e alle sensazioni da essa suscitata in quanto depositaria di una memoria individuale e collettiva.

![O. Pamuk, Istanbul. I ricordi e la città [2003], Torino, Einaudi, 2008 O. Pamuk, Istanbul. I ricordi e la città [2003], Torino, Einaudi, 2008](http://www.arabeschi.it/uploads/xpontillo_pamuk_s_fig1.jpg.pagespeed.ic.XCkNljh6-x.jpg)

1. Istanbul: autobiografia e fotografia

La prima delle opere prese in esame, Istanbul, rappresenta una pietra miliare nel macrotesto di Orhan Pamuk. Il volume ripercorre i primi vent’anni di vita dell’autore, proponendo un recupero memoriale che si arresta significativamente nel momento in cui l’io narrante informa il lettore circa la propria decisione di diventare uno scrittore.[1]

Sul piano teorico, un’ipotesi di applicazione al testo di Istanbul dell’imprescindibile studio di Lejeune, che pone a fondamento dell’autobiografia l’«identità di nome fra l’autore (col suo nome in copertina), il narratore del racconto e il personaggio di cui si parla»,[2] non incontra particolari ostacoli. Ciò che viene sancito tra le pagine di Istanbul è un patto autobiografico garantito dalla presenza di un narratore autodiegetico e dall’identità esplicita del nome e del cognome della voce narrante, dichiarati fin dalle prime righe, con quelli del personaggio principale e dell’autore. «Fin da bambino, per tanti anni ho creduto che vivesse un altro Orhan, del tutto simile a me […] in una strada di Istanbul, in un’altra casa simile alla nostra»,[3] si legge nell’incipit, poco prima di venire a conoscenza di ulteriori dati utili a una verifica della convergenza nell’io narrante delle tre figure coinvolte nel patto autobiografico: «A cinque anni, a un certo punto ero stato mandato in un’altra casa. I miei genitori, dopo la loro separazione, si erano incontrati a Parigi e avevano deciso di lasciare me e mio fratello a Istanbul, ma divisi. Mio fratello era rimasto a Palazzo Pamuk, a Nişantaşı […]. Io invece ero stato mandato dalla zia materna a Cihangir» (IS, p. 3).

Chiarito rapidamente l’impianto di base del testo, a una lettura più ravvicinata Istanbul rivela una serie di aspetti peculiari della scrittura di Pamuk, primo fra tutti il rapporto costante con la propria città natale. Una delle principali caratteristiche dell’opera è infatti costituita dall’intreccio tra la memoria autobiografica e la trasposizione letteraria di Istanbul, in un contrappunto narrativo dove il racconto retrospettivo dell’infanzia e dell’età giovanile dell’autore intersecano continuamente la rappresentazione dello spazio urbano e della storia della città. Rispetto alla scrittura autobiografica di Istanbul, proprio la dimensione spaziale assume un rilievo particolare, poiché non identifica uno sfondo o un elemento accessorio, ma concorre in maniera determinante alla definizione della soggettività dell’autore:

Ci sono scrittori come Conrad, Nobokov e Naipaul che hanno scritto con successo pur avendo cambiato lingua, nazione, cultura, paese, continente, persino civiltà. Io so che la mia ispirazione trae vigore dall’attaccamento alla stessa casa, alla stessa strada, allo stesso panorama e alla stessa città, come l’identità creativa di quegli scrittori ha preso forza dall’esilio e dall’emigrazione. Questo mio legame con Istanbul significa che il destino di una città può diventare il carattere di una persona (IS, p. 6).

Il rapporto simbiotico che Pamuk intrattiene con i luoghi della sua infanzia, gli stessi nei quali vive attualmente, ha già costituito il fulcro dell’analisi di Tina Maraucci, la quale ha rilevato come tra i capitoli di Istanbul «i luoghi dell’infanzia vengano rielaborati e trasformati in un’immagine fortemente interiorizzata».[4] Come evidenziato dall’autrice, a tenere legati il filo narrativo concernente la vita dello scrittore turco e il recupero del passato della sua città è appunto la soggettività della voce narrante,[5] che condensa l’oscillazione tra la componente privata e la dimensione collettiva nella parola hüzün. Si tratta della condizione che accomuna il «carattere» dell’autore al «destino» di Istanbul e che può essere tradotta in italiano con il termine ‘tristezza’, sentimento che deriva dalla rovina seguita al crollo dell’impero ottomano e ulteriormente riflesso nel declino a cui è andata incontro la famiglia dello scrittore, segnata dalla separazione dei genitori e dall’impoverimento causato dal fallimento del padre. Attratto da un’istanza di modernizzazione che non è riuscito ad attuare pienamente, «il presente è povero e confuso» (IS, p. 99), spiega Pamuk; la tradizione e il passato sono stati superati, ma ad essi si è sostituita una «vaghezza della cultura» (IS, p. 31), come è stata definita dallo stesso autore, che è all’origine di quell’angoscia dalla quale egli si sente pervaso e che rintraccia anche all’esterno, perfino nelle strade – dove sono ancora visibili le rovine simbolo di una precedente ricchezza – e nelle abitazioni di Istanbul, facendone un vero e proprio filtro interpretativo.[6]

Quella espressa in Istanbul è una soggettività che si definisce, dunque, attraverso un equilibrio tra la memoria individuale e la sua proiezione sui luoghi riplasmati entro la tessitura della prosa autobiografica. Peraltro, sulla valenza fondativa rivestita da tale nesso nella scrittura di Pamuk è stato posto l’accento anche dagli studi critici. Tra questi si segnala l’intervento di Catharina Dufft, la quale ha addirittura assunto la nozione di ‘spazio autobiografico’, individuata da Lejeune in riferimento a un registro autobiografico leggibile in seno alla complessiva produzione narrativa di un autore, in senso letterale. È noto come per lo studioso francese sia possibile estendere il patto autobiografico, indirettamente, anche alle opere finzionali di uno scrittore in ragione di un principio di verità espresso pure dai romanzi,[7] oltre che dalle autobiografie, individuando in questo modo uno ‘spazio’ in cui il patto autobiografico traspare in maniera indiretta, appunto, e proprio come conseguenza della relazione tra l’autobiografia e il romanzo. «Non si tratta più di sapere se è più vera l’autobiografia o il romanzo – sostiene Lejeune – né l’una, né l’altro; all’autobiografia mancheranno la complessità, l’ambiguità ecc., al romanzo l’esattezza; si tratterebbe […] piuttosto dell’una in rapporto all’altro. Lo spazio nel quale rientrano le due categorie di testi, e che non è riconducibile a nessuno dei due, diventa rivelatore. La creazione, per il lettore, di uno “spazio autobiografico” è l’effetto di rilievo ottenuto da questo procedimento».[8] Nelle argomentazioni di Dufft su Pamuk, invece, lo spazio autobiografico si concretizza e viene rappresentato dal quartiere di Nişantaşı, luogo di residenza di Palazzo Pamuk e ambientazione ricorrente dei suoi romanzi, tra i quali Il signor Cevdet e i suoi figli (1982), Il libro nero (1990), Neve (2002).[9]

Ma c’è un altro leitmotiv alla luce del quale poter leggere il volume analizzato e riguarda il linguaggio fotografico. Istanbul non è soltanto un testo autobiografico, ma è anche un’opera intermediale[10] che alterna alla narrazione frammenti visivi rappresentati prevalentemente da fotografie e da opere figurative poste in corrispondenza dei brani cui si riferiscono. Tra le sezioni verbali scorrono decine di immagini che intrattengono con il testo un rapporto affine, secondo la classificazione delle forme e delle retoriche dei fototesti letterari proposta da Michele Cometa, alla cosiddetta «forma-illustrazione»,[11] giacché il corredo iconografico, privo di didascalie, procede di pari passo con il racconto offrendone una visualizzazione. In tale contesto, le immagini e il loro valore testimoniale seguono l’assetto di fondo dell’opera riprendendo lo scrittore turco in diverse fasi dell’infanzia o della prima giovinezza, nonché i membri della sua famiglia, insieme a numerose vedute e prospettive dei quartieri di Istanbul.

![O. Pamuk, Istanbul. I ricordi e la città [2003], Torino, Einaudi, 2008 O. Pamuk, Istanbul. I ricordi e la città [2003], Torino, Einaudi, 2008](http://www.arabeschi.it/uploads/xpontillo_pamuk_s_fig2.jpg.pagespeed.ic.jX16zfuHtk.jpg)

A fronte di una struttura formale piuttosto compatta, occorre tuttavia notare che le immagini inserite nel testo non possono non avere ripercussioni sullo statuto autoriale e sulle forze centrifughe che agiscono in direzioni divergenti rispetto alla teorizzazione del genere autobiografico. Se nei segmenti verbali è possibile registrare quell’identità tra autore, narratore e personaggio posta da Lejeune alla base del ‘patto autobiografico’, le interazioni con i segmenti visivi, invece, determinano una messa in crisi di tale identità, dal momento che le fotografie scattate dall’autore rappresentano soltanto una minima parte del corredo iconografico e preesistono alla realizzazione dell’opera. L’apparato illustrativo interviene a riformulare il patto autobiografico, in ragione di una componente autoriale che si situa, semmai, nella selezione delle immagini ma che non è rintracciabile a monte, né dietro né di fronte l’obiettivo.

Restringendo il campo d’indagine alla fotografia e al suo rapporto con le narrazioni autobiografiche, è possibile ricordare che le questioni sollevate dalla presenza dei frammenti fotografici e dalla loro interazione con le scritture del sé sono state affrontate in sede teorica da Roberta Coglitore, la quale ha posto l’accento, nella lettura di un fototesto autobiografico, sul «duplice punto di vista», sullo «sguardo altro che permette di completare la propria narrazione».[12] «Si tratta pertanto di interrogarsi», specifica ancora Coglitore, «su un’istanza autoriale complessa»,[13] che determina una produzione di senso generata dalle intersezioni dei due media. Nel caso di Istanbul, i nessi tra la voce autoriale e i ritratti della città sembrano essere guidati da un rapporto di identificazione; quanto più le fotografie si avvicinano all’immaginario dello scrittore, tanto maggiore risulta il coinvolgimento dei frammenti visivi nel tessuto narrativo. È ciò che avviene ad esempio con gli scatti, disseminati in diversi luoghi del testo, del fotografo di origine armena, nonché amico dello scrittore, Ara Güler: «le sue meravigliose fotografie […] – afferma Pamuk proiettando sulle immagini il riflesso della propria soggettività – ritraggono uno dopo l’altro i sobborghi pittoreschi, Beyoğlu e la Istanbul della mia infanzia con i suoi tram, i suoi viali lastricati, i suoi cartelloni pubblicitari e la sua atmosfera in bianco e nero, sottolineando la stanchezza, l’invecchiamento e la tristezza della città» (IS, p. 257).

La questione del punto di vista riveste un ruolo cruciale anche nel confronto, come si vedrà più avanti, con Balkon. Prima di arrivare al volume fotografico, però, non sarà privo di interesse ricordare, ai fini di un discorso su una costruzione dell’io articolata intorno al rapporto tra letteratura e fotografia, la seconda edizione di Istanbul, pubblicata in Italia da Einaudi nel 2017. Qui l’autore mantiene invariato il testo ma amplia il corredo illustrativo, oltretutto offrendo un ulteriore spunto di riflessione relativamente alla ‘prospettiva altra’ posta in essere dai fototesti autobiografici; a differenza della prima versione dell’opera, dove figuravano scatti eseguiti quasi esclusivamente da fotografi turchi, nel 2017 Pamuk integra alle visuali ‘interne’ alla sua città gli sguardi esterni di alcuni artisti europei, tra i quali Ferdinando Scianna, Cartier-Bresson, Robert Capa.

Insieme alla nuova veste editoriale del volume, inoltre, il cui formato viene ingrandito allo scopo di accrescere l’impatto emotivo delle immagini, appare anche un’introduzione quasi interamente incentrata sul dialogo dello scrittore con la fotografia e da cui si ricavano informazioni essenziali relative alla sua concezione della stessa ‘pratica’ fotografica. In questa sezione Pamuk riferisce di aver ricevuto la sua prima macchina fotografica all’età di dieci anni. L’uso che ne fa inizialmente ricalca quello a cui si è adeguato prima di lui il padre, intento a immortalare, nella descrizione dell’autore, i membri della sua famiglia in pose convenzionali che tradiscono lo sforzo di apparire più moderni di quanto in realtà non fossero.[14] L’utilizzo della macchina fotografica in questa fase si mostra analogo a quell’esercizio della fotografia come «forma d’arte di massa» di cui ha discusso Susan Sontag; nella sua nota trattazione Sulla fotografia anche in quanto «rito sociale», «conservare il ricordo delle gesta di singoli individui, intesi come membri di una famiglia […], è la più antica utilizzazione popolare della fotografia»; in questo modo, prosegue l’autrice, «ogni famiglia si costruisce una cronaca illustrata di se stessa, un corredo portatile di immagini che attestano la sua compattezza».[15] Con il passare del tempo, tuttavia, di questi rituali fondati sulla volontà di trattenere sulla pellicola fotosensibile la possibilità di uno sguardo ‘al futuro’, Pamuk avverte sempre di più l’inautenticità. Ne abbandonerà totalmente l’abitudine intorno alla prima metà degli anni Settanta, nel periodo in cui matura la decisione di diventare uno scrittore, ed è a partire dal tentativo di procedere a un recupero ideale degli scatti che non ha realizzato in quel lasso di tempo che inizierà poi a raccogliere fotografie di Istanbul.[16] Nella redazione di entrambe le versioni dell’autobiografia, la frequentazione del linguaggio fotografico si traduce in una prevalente lettura delle immagini, di una «visione fotografica»[17] tale da lasciar emergere un nodo cruciale: ciò che attira l’attenzione dell’autore sono piuttosto i dettagli che i fotografi non hanno inteso fissare, rivelatori della vita quotidiana e delle emozioni incarnate dalla città di Istanbul. «L’apoteosi della vita quotidiana e il tipo di bellezza che solo la macchina può rivelare – un angolo di realtà materiale che l’occhio non vede o non riesce normalmente a isolare», individuati da Sontag come i «principali obiettivi dei fotografi»,[18] diventano in questo caso il proposito di un osservatore d’eccezione. Con la seconda edizione di Istanbul si ritorna infatti all’ossessione tematica e visiva dello scrittore turco, a quel senso di malinconia che si scopre essere anche la proiezione di uno sguardo letterariamente connotato.

2. Immagini di uno «state of mind»: Balkon

Tra gli ultimi testi di Pamuk, Balkon racchiude in sé buona parte delle caratteristiche già enucleate e allo stesso tempo si discosta dalle precedenti prove. Come nel romanzo Il museo dell’innocenza,[19] anche qui l’autore recupera la mania del collezionismo, ma questa volta la catalogazione non riguarda gli oggetti, bensì le imbarcazioni, le cupole, le sottili variazioni di luce immortalate dagli scatti. Se è possibile ricondurre l’operazione editoriale in cui rientra il volume Balkon a una generale sperimentazione di Pamuk concentrata sulle componenti visive, è pur vero che ciò avviene in maniera diversa rispetto a Istanbul.

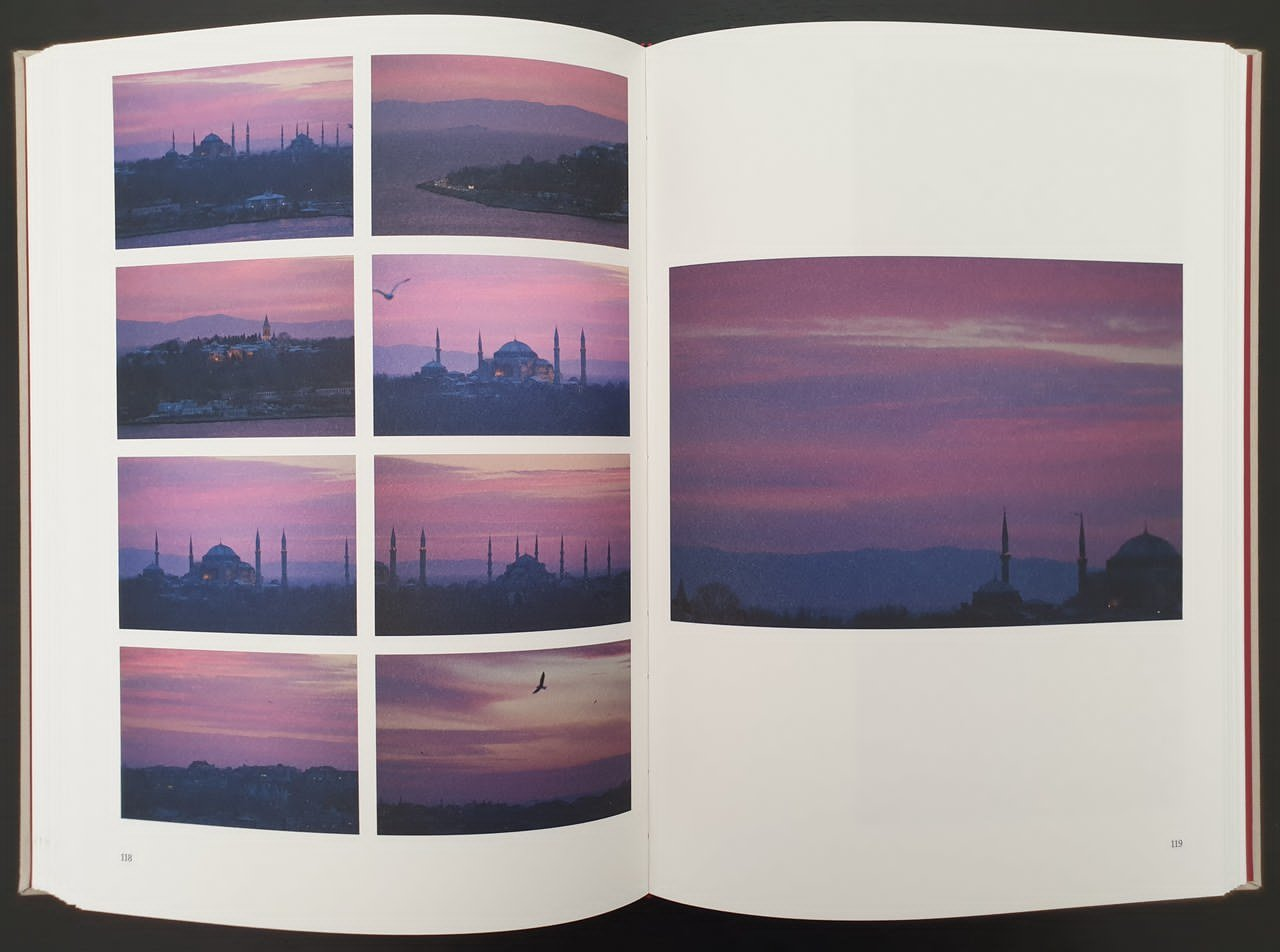

Da questo punto di vista, il titolo rappresenta già una spia lessicale; il testo del 2003 poneva l’accento sulla dimensione urbana e sulla città come elemento fondativo del racconto autobiografico, Balkon invece porta in primo piano una soglia visiva nella quale converge una serie di significati simbolici che si manifesta a partire dal layout grafico del testo. A differenza di Istanbul, infatti, la sezione verbale è limitata a un’introduzione dello scrittore e le quasi cinquecento fotografie contenute nel volume, spesso disposte in successione, scorrono senza soluzione di continuità e senza l’interferenza di parti testuali. All’eterogeneità dell’apparato illustrativo di Istanbul, inoltre, piuttosto vario nei soggetti ritratti, negli autori e perfino nella stessa natura delle immagini (che comprendono anche disegni e incisioni), fa da pendant in Balkon un corredo fotografico realizzato esclusivamente dall’autore, variando l’angolo di visuale e lo zoom, a partire però da un’unica prospettiva, quella visibile dal balcone del suo studio appunto.

Un’altra differenza rilevante, inoltre, riguarda l’eliminazione dello sdoppiamento dell’autore, che in Istanbul si concretizza in forma visiva attraverso l’inserimento di fotografie dello scrittore da piccolo o da giovane, mentre in un’opera come Il museo dell’innocenza, ad esempio, si articola intorno a un espediente narratologico. Nel romanzo l’artificio retorico su cui si fonda la narrazione si evolve in maniera da rendere sempre più labile il confine tra finzione romanzesca e referente, fino ad arrivare a una studiata messa in discussione di tale discrimine. Nell’ultimo capitolo, infatti, lo scrittore Orhan Pamuk entra nel dispositivo finzionale, portandosi dietro anche tutta una serie di corrispondenze biografiche e di dati extratestuali, e raccoglie la volontà del protagonista Kemal, creatura letteraria, di narrare la storia che lo ha unito all’amata Füsun e di costruire un museo che possa contenere l’esposizione di tutti gli oggetti collezionati.[20] In Balkon, invece, anziché adottare uno sguardo altro e riconoscersi, ad esempio, nel «chiaroscuro» (IS, p. 36) del fotoreporter Ara Güler, nume tutelare del timbro visivo di Istanbul, Pamuk si riappropria interamente dell’istituzione autoriale, dando prova di una manifestazione in atto dell’etimologia del termine ‘foto-grafia’, ovvero ‘scrittura di luce’. E anziché sdoppiarsi tra un io narrante e un soggetto fotografico, oppure tra un io finzionale e uno reale, dissolve il proprio corpo dietro una tematizzazione assoluta dello sguardo che osserva il panorama e dello stesso dispositivo, capace di cogliere dettagli invisibili a occhio nudo.

Ci si chiede a questo punto quale sia il rapporto che si instaura tra la partitura visuale del testo e la scrittura letteraria. È lo stesso Pamuk a chiarire nell’introduzione che il gesto ricorrente di usare la fotocamera coincide con un blocco della creatività letteraria. Nel periodo in cui realizza le fotografie, lo scrittore si sposta continuamente dalla scrivania al balcone convogliando la propria ispirazione, più che nella penna con cui scrive, nelle parti del corpo preposte all’esecuzione dello scatto, le dita e l’occhio.

Lo sguardo che Pamuk posa sul panorama non rinvia a un’alternanza tra memoria privata e destino di una città; in Balkon, a differenza di Istanbul, non è più possibile distinguere tra una dimensione collettiva e una individuale. Quello espresso nel volume fotografico è uno sguardo introspettivo, ripiegato su se stesso e affidato a immagini fotografiche, non di rado sfocate, che riescono a rappresentare – stando alle parole dello stesso Pamuk – uno «state of mind».[21] Ed è difficile, a questo proposito, non pensare a tutte le sequenze fotografiche di Balkon che nella loro successione, e nelle loro variazioni a volte infinitesimali, sembrano ricalcare la tecnica del flusso di coscienza.

Tale disposizione d’animo non solo appare strettamente connessa alla responsabilità che l’autore sente di dover preservare un’immagine che un istante dopo non sarà più la stessa, come accenna nell’introduzione,[22] ma può essere spiegata anche attraverso il riferimento a una paura più profonda, esplicitata, ancora una volta, nella scrittura autobiografica di Istanbul, dove l’autore si sofferma sul significato della sua «passione di contare la navi» che attraversano il Bosforo:

C’è una […] paura che la gente di Istanbul si porta dentro: la trasformazione della loro città, che un tempo filtrava la ricchezza di tutto il Medio Oriente, in un posto misero e triste, desolato e pieno di rovine a causa delle guerre che l’impero ottomano ha intrapreso con l’Occidente e la Russia. Questo mutamento ha reso gli abitanti di Istanbul introversi e nazionalisti, continuamente sospettosi degli stranieri, dei luoghi lontani, degli occidentali e, alla fine, di tutte le novità e di tutto ciò che reca un’impronta straniera (IS, p. 203).

Queste parole risuonano di una forza maggiore se correlate alla descrizione che l’autore offre dello scorcio da lui ripreso in più di ottomila scatti complessivi. «What is unique about my balcony in Cihangir – afferma l’autore – is that it also offers views further westward into the city, and of the neighbourhoods north of the Golden Horn in which I grew up». Protagonisti delle fotografie scattate da Pamuk sono infatti le acque del Bosforo, che separano l’Europa dall’Asia, la moschea di Cihangir, il quartiere in cui si trova l’appartamento, e i ‘classici’ panorami, come spiega ancora Pamuk, «that have historically been the subject of choice for landscape paintings and pencil sketched silhouettes of the city made by Western travellers and artists».[23]

La ‘prospettiva’ dell’Occidente continua a fungere da polo d’attrazione e coesiste con il desiderio di dare voce alla vita autentica che si svolge all’ombra di tale tensione verso l’altro, sciogliendosi in quella tristezza simbolica sui cui l’autore ha insistito a più riprese. Il dialogo che si instaura tra le parole e le immagini accolte in Balkon, sebbene in seno a una loro autonomia topologica, lascia affiorare dunque il sospetto che l’atto del fotografare e la volontà di congelare l’istante altro non siano che una messa in immagine di tale sentimento. Associata al senso di perdita, la questione identitaria rappresenta ancora una ferita non rimarginata e vissuta, se vogliamo, attraverso una simbiosi dello sguardo con la città di Istanbul ancora più inquieta.

Occorre aggiungere, tuttavia, che la fotografia in Balkon ha anche una funzione ‘catartica’. Finito l’inverno del 2013, l’autore avverte con sempre minore urgenza la necessità di osservare Istanbul attraverso l’obiettivo della fotocamera allestita nel suo balcone, e torna alla scrittura letteraria:

At the first signs of spring, I began to see blues, greens, and oranges that had been absent during the winter months. One sunny, glittering morning, I did not go out on my balcony to take photos. [...] I did emerge onto the balcony later to take a few pictures, but without feeling any great urge to do so. I had gone back to my novel now, back to walking down the streets of Istanbul with my characters. For a time, I forgot about my new camera on the balcony and my landscape photographs.

I returned to those images again five years later for the purposes of this book, and it was invigorating to go through them all again.[24]

Così si legge in uno dei paragrafi conclusivi dell’introduzione al volume, lasciando numerosi quesiti aperti sulle possibili direzioni future dell’attività creativa di Pamuk. Che la narrativa e la fotografia sorgano da un nucleo di ispirazione che contempla entrambi i media emerge chiaramente anche dalle dichiarazioni di cui già si dispone; nelle riflessioni dell’autore, ogni scatto realizzato lo ha riempito di una gioia e di una soddisfazione simili a quelle provate quando ha aggiunto una frase o un paragrafo a un suo romanzo.[25] Ma se e quanto il dispositivo fotografico possa aver influenzato il procedimento narrativo, se Pamuk affiderà ancora la costruzione dell’io a narrazioni intermediali, sospese tra letteratura e fotografia, si scoprirà seguendo le prossime opere.

Allo stato attuale, ciò che si conosce dei lavori dello scrittore turco successivi a Balkon lascia già supporre la prosecuzione di un dialogo con le arti visive. Per la stessa casa editrice per la quale è stato pubblicato il volume del 2018, la Steidl Publishers,[26] nel 2020 è uscito un altro libro fotografico, Orange. Molto simile, nel layout, al lavoro precedente, quest’ultima prova dello scrittore offre una declinazione diversa della formula già adottata. Come Balkon, il nuovo volume si compone di un breve scritto introduttivo, in cui si discute della genesi dell’opera e delle ragioni sottese alla sua realizzazione, seguito dal corpo del libro, interamente occupato dalla successione di scatti eseguiti, ancora una volta, dall’autore. Tuttavia, rispetto alla marcata soggettività e alla staticità della prospettiva che caratterizzano l’opera del 2018, dove era totalmente assente la componente umana, con Orange Pamuk conduce nuovamente per mano l’osservatore tra i vicoli e quartieri, anche i più poveri e degradati, di Istanbul, senza evitare di riprendere in diversi scatti donne, uomini, anziani, bambini sottratti dalle istantanee al fluire delle loro vite serali o notturne. Le potenzialità espressive della fotografia vengono adesso condensate in una scelta cromatica, la cui centralità è suggerita anche dal titolo. Secondo quanto riferito nell’introduzione, la collezione di immagini accolta nel volume nasce nel momento in cui, in anni recenti, lo scrittore si rende conto che la luce arancione, tipica delle strade di Istanbul, stava venendo progressivamente rimpiazzata dall’avanzare della luce bianca. Questa trasformazione dello scenario urbano documentata sul crinale dell’illuminazione elettrica diventa per Pamuk l’espediente tramite cui riflettere sui cambiamenti riscontrabili nel tessuto sociale della sua città e, soprattutto, catturare un’immagine di Istanbul destinata a scomparire. Se, come spiega l’autore, guardando le fotografie i suoi amici si sono mostrati preoccupati nell’accorgersi del crescente numero di persone che vanno in giro con i turbanti e in abiti religiosi,[27] non è comunque l’involuzione nazionalistica e conservatrice – a cui la Turchia è andata incontro dall’elezione nel 2002 del Partito della Giustizia e dello Sviluppo ad oggi – a costituire il focus visivo dell’opera. Orange esprime forme di resistenza ben più complesse, che attengono a uno strato ancora più profondo, relativo all’umanità ritratta dalle fotografie e alla vita degli individui che tra le vie di Istanbul scorre e si reifica. Il colore arancione dell’illuminazione immortalato dalle immagini fotografiche, infatti, sembra riflettere anche la volontà di trattenere l’autenticità delle persone e dei luoghi prima di una trasformazione di cui la diffusione della luce bianca, pure percepibile tra le splendide fotografie di Orange, può considerarsi simbolo:

It wasn’t just the orange light that I was photographing, but the whole appearance, the very looks and life of the city at night. The greatest pleasure of all was looking into people’s faces one by one as I passed them on the street! I wanted to return to that world of mothers and fathers carrying their children in their arms as they hurried back home, of youths and newlyweds strolling arm in arm, of weary old men and women trailing behind, quiet and meek. I loved to surprise of walking through the utter silence of a totally empty street and emerging at the other end to find a crowded, vibrant square with tables laid out and families sitting and talking amongst each other.[28]

Se paragonato agli altri testi citati, Orange racchiude una più esplicita riflessione politica,[29] ma il volume contribuisce comunque all’individuazione di una linea maestra che dalla prosa autobiografica di Istanbul conduce, lungo un arco cronologico di quasi vent’anni, fino alla stesura di testi sub specie fotografica; una linea maestra che, se osservata nella sua evoluzione diacronica, lascia emergere i segni di un’attenzione in crescendo per la fotografia. In quest’ultimo tassello della sua produzione, peraltro, Pamuk rinuncia alla mediazione degli scatti altrui e, calandosi nuovamente nel ruolo di operatore, trova il modo di riappropriarsi ancora una volta della sua città.

1 Alludendo alla doppia formazione dell’autore – che in età giovanile si è dedicato al disegno e all’arte figurativa, mosso dalla passione per la pittura, e ha frequentato per qualche anno la facoltà di architettura – Istanbul si conclude con le seguenti parole: «– Non diventerò pittore, – dissi. – Diventerò scrittore, io» (O. Pamuk, Istanbul. I ricordi e la città [İstanbul. Hatıralar ve Şehir, 2003], trad. it. di Ş. Gezgin, Torino, Einaudi, 2008, p. 361). Le successive citazioni verranno tratte da questa edizione e indicate, nel testo e nelle note, con la sigla IS.

2 Ph. Lejeune, Il patto autobiografico [1975], trad. it. di F. Santini, Bologna, il Mulino, 1986, p. 23.

3 Sulle connotazioni tematiche e semantiche del ‘doppio’ di Orhan in Istanbul ha riflettuto Massimo Fusillo, che ha ravvisato in tale «ossessione infantile» di Pamuk «la polarità fra Oriente e Occidente così centrale in tutta la sua poetica» (M. Fusillo, L’altro e lo stesso. Teoria e storia del doppio [1998], Modena, Mucchi, 2012, p. 330).

4 T. Maraucci, Autobiografia e memoria urbana: la città come spazio di scrittura del sé in Istanbul di Orhan Pamuk, in F. Bertuccelli (a cura di), Soggettività, identità nazionale, memorie. Biografie e autobiografie nella Turchia contemporanea, Firenze, Firenze University Press, 2017, p. 139.

5 Cfr. ivi, p. 141.

6 Oltre a costituire uno dei nuclei tematici più ricorrenti, alla ‘Tristezza’ è dedicato un intero capitolo di Istanbul, il decimo, dove all’approfondimento relativo all’etimologia del termine hüzün si associa anche un elenco, che va avanti per circa sei pagine, di scorci e situazioni in cui la tristezza agisce attraverso la vita della comunità (cfr. IS, pp. 89-105).

7 «Che cos’è questa “verità” che il romanzo permette di avvicinare meglio dell’autobiografia, se non la verità personale, individuale, e intima dell’autore, cioè la stessa alla quale mira ogni progetto autobiografico? Il romanzo è giudicato più vero quando c’è autobiografia, se così si può dire. Il lettore è invitato a leggere i romanzi non soltanto come finzione che si riferisce a una verità della “natura umana”, ma anche come fantasticheria rivelatrice di un individuo. Chiamerò patto fantasmatico questa forma indiretta di patto autobiografico» (Ph. Lejeune, Il patto autobiografico, p. 45).

8 Ivi, p. 46. La categoria di ‘spazio autobiografico’ risulta particolarmente appropriata per un’osservazione del macrotesto di Pamuk, esplicitamente ricondotto a una diffusa matrice autobiografica nel volume M. McGaha, Autobiographies of Orhan Pamuk. The Writer in His Novels, Salt Lake City, The University of Utah Press, 2008.

9 Cfr. C. Dufft, ‘The ‘Autobiographical Space’ in Orhan Pamuk’s Works’, in O. Akyildiz, H. Kara, B. Sagaster (eds.), Autobiographical Themes in Turkish Literature: Theoretical and Comparative Perspectives, Würzburg, Ergon-Verlag, 2007, pp. 173-183.

10 Nella definizione di Istanbul come opera intermediale si adotta qui una delle categorie di intermedialità tracciate da Irina Rajewsky, cioè la «‘combinazione mediale’ (compresenza di due o più media convenzionalmente distinti […])». Le altre due declinazioni di intermedialità delineate dalla studiosa sono la «‘trasposizione intermediale’ (adattamenti di testi cinematografici di testi letterari, ‘novellizzazioni’, ecc. […])» e le «‘referenze intermediali’ (ad es. riferimenti in un testo letterario a uno specifico film, o a un genere filmico, o al film in quanto medium […])» (I. Rajewsky, ‘Percorsi transmediali. Appunti sul potenziale euristico della transmedialità nel campo delle letterature comparate’, in F. Agamennoni, M. Rima, S. Tani (a cura di), Schermi. Rappresentazioni, immagini, transmedialità, Between, VIII, 16, 2018, <https://ojs.unica.it/index.php/between/article/view/3526> [accessed 08.06.2020]). Per un approfondimento del concetto di intermedialità si rimanda anche a I. Rajewsky, ‘Intermediality, Intertextuality, and Remediation: A Literary Perspective on Intermediality’, Intermédialités/Intermediality, 6, 2005, <http://cri.histart.umontreal.ca/cri/fr/intermedialites/p6/pdfs/p6_rajewsky_text.pdf> [accessed 08.06.2020]; M. Fusillo, ‘Intermedialità’, Enciclopedia Treccani, Appendice IX, Roma, Istituto dell’Enciclopedia Italiana, 2015, <http://www.treccani.it/enciclopedia/intermedialita_%28Enciclopedia-Italiana%29/> [accessed 08.06.2020].

11 M. Cometa, ‘Forme e retoriche del fototesto letterario’, in M. Cometa, R. Coglitore (a cura di), Fototesti. Letteraratura e cultura visuale, Macerata, Quodlibet, 2016, p. 94. Le altre tipologie fototestuali individuate da Cometa sono la «forma-emblema […] che costringe il lettore a una lettura/visione monodirezionale ancorché tripartita (inscriptio, pictura, subscriptio)» e la «forma-atlante, […] significazione diffusa in cui senz’altro prevale il ruolo della ricezione, chiamata a organizzare autonomamente il senso, attraverso letture sempre più complesse e comunque multidirezionali» (ivi, pp. 93-94). Per un ragguaglio critico sui fototesti cfr. anche S. Albertazzi, Letteratura e fotografia, Carocci, Roma 2017, pp. 97-125; M. Rizzarelli, ‘Nuovi romanzi di figure. Per una mappa del fototesto italiano contemporaneo’, in G. Carrara, R. Lapia (a cura di), Narrativa italiana degli anni Duemila: cartografie e percorsi, numero monografico della rivista Narrativa, 41, 2019, pp. 41-54. Al saggio di Maria Rizzarelli si rinvia anche per la ricognizione relativa ai fototesti autobiografici italiani (cfr. in particolare il paragrafo ‘Le temps perdu’, ivi, pp. 45-48).

12 R. Coglitore, ‘I dispositivi fototestuali autobiografici. Retoriche e verità’, Between, IV, 7, 2014, <https://ojs.unica.it/index.php/between/article/view/1170> [accessed 08.06.2020].

13 R. Coglitore, ‘Le verità dell’io nei fototesti autobiografici’, in M. Cometa, R. Coglitore (a cura di), Fototesti, p. 54. Sull’impiego della fotografia nelle autobiografie cfr. anche il fondamentale studio di Timothy Dow Adams, Light Writing & Life Writing. Photography in Autobiography, Chapel Hill-London, The University of North Carolina Press, 2000.

14 Cfr. O. Pamuk, Istanbul. I ricordi e la città [Resimli İstanbul. Hatıralar ve Şehir, 2014], trad. it. di B. La Rosa Salim, Torino, Einaudi, 2017, pp. 3-6.

15 S. Sontag, Sulla fotografia. Realtà e immagine nella nostra società [1973], trad. it. di E. Capriolo, Torino, Einaudi, 2004, p. 8. Per una disamina dell’uso privato della fotografia come «promemoria tratto da una vita mentre viene vissuta», come immagine capace di conservare il significato dell’evento ritratto, nell’ambito di un commento ragionato delle tesi di Sontag, cfr. J. Berger, Sul guardare [1980], a cura di M. Nadotti, Milano, Mondadori, 2003, pp. 53-69.

16 Cfr. O. Pamuk, Istanbul, pp. 11-13.

17 Nelle parole di Susan Sontag, una volta sfatato il mito della registrazione fedele della realtà che ha accompagnato l’invenzione della fotografia, «quando la gente scoprì […] che nessuno fotografa nello stesso modo una stessa cosa, l’ipotesi che le macchine fornissero un’immagine impersonale e oggettiva dovette cedere al fatto che le fotografie non attestano soltanto ciò che c’è, ma ciò che un individuo ci vede, che non sono soltanto un documento, ma una valutazione del mondo. Divenne allora chiaro che non si trattava di un’attività semplice e unitaria chiamata “vedere” (registrata e aiutata dalle macchine fotografiche), ma di una “visione fotografica” che era insieme un nuovo modo di vedere e una nuova attività da svolgere» (S. Sontag, Sulla fotografia, pp. 77-78).

18 Ivi, p. 79.

19 Nel romanzo del 2008, uno dei più noti dello scrittore turco, si narra della contrastata e drammatica storia d’amore tra gli stambulioti Kemal, imprenditore dell’alta borghesia, e Füsun, giovane e avvenente commessa nonché lontana parente del protagonista. Il fidanzamento del protagonista e, successivamente, il matrimonio della ragazza impediscono il pieno godimento della relazione e lasciano maturare in Kemal un’ossessione feticistica rivolta agli oggetti appartenuti alla donna amata o riconducibili al ricordo di lei, a tal punto che il contatto sensoriale con gli oggetti direttamente legati alla rievocazione dei momenti vissuti con Füsun viene progressivamente sostituito, di capitolo in capitolo, da un accumulo sempre più sistematico di tali oggetti. La collezione viene incrementata fino alla morte di Füsun e approda alla decisione di Kemal di esporre la collezione in un museo. Man mano che si procede nella lettura, dunque, ci si rende conto di come il romanzo sia insieme il racconto della storia dei due personaggi principali e il resoconto relativo alla costruzione del museo, poi realmente realizzato a Istanbul insieme al relativo catalogo (cfr. O. Pamuk, L’innocenza degli oggetti [The Innocence of Objects, 2012], trad. it. di B. La Rosa Salim, Torino, Einaudi, 2012).

20 Cfr. O. Pamuk, Il museo dell’innocenza [Masumiyet Müzesi, 2008], trad. it. di B. La Rosa Salim, Torino, Einaudi, 2011, pp. 553-575. Si ricorda che nel catalogo L’innocenza degli oggetti la sovrapposizione tra Pamuk e Kemal diventa ancora più esplicita: lo scrittore ascolta i racconti di Kemal finché non arriva addirittura ad uno scambio di ruoli con il personaggio da lui creato.

21 O. Pamuk, Balkon, Göttingen, Steidl, 2018, p. 5. Per alcune considerazioni di Pamuk su questo libro cfr. D. Lerner, ‘Orhan Pamuk, un Nobel al balcone’, L’Espresso, 4 aprile 2019.

22 In una delle prime pagine dello scritto introduttivo Pamuk chiarisce: «I took these photographs with a sense of mounting urgency, and the constant thought that whatever happened, ‘I had better not miss this!’ Slowly, the agitation and the burden of responsibility all this produced became conjoined, in my head, with the weight I felt upon my soul around that time of my life» (O. Pamuk, Balkon, p. 6).

23 Ivi, p. 8.

24 Ivi, pp. 15-16.

25 Cfr. ivi, p. 12.

26 Si tratta di una casa editrice tedesca fondata da Gerhard Steidl, tipografo ed editore anche delle opere di Günter Grass. Insieme ai testi letterari, a partire dagli anni Novanta la Steidl si è specializzata pure nella pubblicazione di libri fotografici di alcuni dei maggiori artisti del XX secolo, tra i quali Robert Frank. Alcune informazioni sulla storia della casa editrice sono ricavabili dal sito ufficiale: <https://steidl.de/Publisher-0211122830.html> [accessed 08.06.2020]. La cura per i dettagli che contraddistingue il lavoro della Steidl è certamente riscontrabile nell’assetto editoriale di Balkon, stampato in un volume di medio formato, con copertina rigida telata, e munito di segnalibro in tessuto.

27 O. Pamuk, Orange, Göttingen, Steidl, 2020, p. 10.

28 Ivi, pp. 10-11.

29 Nel saggio introduttivo Pamuk parla anche delle minacce ricevute per essersi espresso, a metà degli anni Zero, in merito al genocidio degli armeni e spiega dunque il motivo per il quale gli è stata assegnata la scorta, soffermandosi sul clima di tensione generatosi dopo l’assassinio, nel 2007, del giornalista Hrant Dink (cfr. ivi, pp. 5-11).