Questo numero monografico di Arabeschi nasce da un’idea comune delle due curatrici: avviare un confronto fra discipline su un territorio della ricerca nel contemporaneo, il decennio Sessanta in Italia, caratterizzato dall’intensificarsi di sconfinamenti ed erosioni dei confini fra linguaggi artistici. La ricerca, tanto nelle arti figurative quanto nel teatro, converge in quegli anni nell’interesse comune per la contaminazione tra linguaggi (visivo, teatrale, musicale) e codici (visivo, gestuale, musicale, sonoro, verbale), per un rinnovato rapporto con lo spazio e una nuova dimensione di relazione (dell’autore con l’opera, del fruitore con l’opera e dell’autore con il fruitore), e per l’affermazione della dimensione della ‘presenza’, in chiave anti-rappresentativa.

È allora che le arti visive sviluppano una declinazione particolare del gesto, della materia, del corpo, dell’azione, dell’esperienza, mentre il teatro inizia a infrangere il suo legame con il testo e con il quadro scenico, mettendo in discussione l’intera gerarchia dei codici linguistici. In entrambi i campi della ricerca si reinventano le forme, gli spazi, i vocabolari. Si evidenzia ad esempio, tanto nell’ambito delle arti visive quanto nel teatro, una vicinanza alla realtà (quella delle cose, del quotidiano ma anche quella della politica e dei temi sociali), lo sviluppo di nuove forme espressive come l’happening, capace di soddisfare la fuoriuscita dal quadro (opera e scena), l’aspirazione ad aprirsi alla comunità (invitando il pubblico a una partecipazione attiva), l’esperienza di nuovi luoghi e spazi di incontro tra opera e pubblico. Tutto con, sullo sfondo, un decennio complesso, proveniente contemporaneamente dalle ceneri del dopoguerra e dal nuovo volto moderno del Paese.

La collaborazione delle competenze fra storici dell’arte e storici del teatro e delle arti performative è sembrato pertanto il presupposto necessario per rintracciare e rileggere alcuni episodi della storia dell’arte e del teatro italiani degli anni Sessanta, in cui quell’erosione dei confini e il progressivo spostamento nella direzione ‘performativa’ dei linguaggi si è manifestata con particolare evidenza. Alle studiose e agli studiosi che abbiamo coinvolto abbiamo chiesto quindi di riflettere sul rapporto arte, teatro e musica attraverso alcune prospettive: quelle dei luoghi della parola (riviste, convegni, dibattiti); dei luoghi dell’azione (degli spazi condivisi, soprattutto); degli artisti (scegliendone alcuni dal percorso emblematico).

Ad aprire la sequenza dei contributi, i saggi delle due curatrici, focalizzati sul decennio attraverso la lettura di alcune riviste, hanno inteso narrare sviluppi e incontri nell’ambito largo delle sperimentazioni di questi anni, mostrando una ricorrenza di luoghi e di voci, oltre che di tematiche e di termini (‘avanguardia’, ‘nuovo’, ‘azione’, ‘happening’). E ciò, come è naturale, appare tra le pagine delle riviste senza il carattere monolitico di una narrazione storica, secondo l’andamento sfumato delle cose in divenire. In questa prospettiva Donatella Orecchia si concentra su Sipario, la rivista di teatro più letta e autorevole di questi anni che, in particolare sotto la direzione di Franco Quadri a partire dal 1962, e con il coinvolgimento di una parte della critica del tempo, accompagna e promuove la riconfigurazione delle prassi e delle progettualità che caratterizzano la scena teatrale degli anni Sessanta: segue e commenta l’esplodere delle convenzioni e delle gerarchie tradizionali fra codici linguistici, l’affermazione del vasto campo del ‘performativo’ e dà ampio spazio alle influenze delle sperimentazioni internazionali (in particolare americane). Si intreccia a questi discorsi la problematica della presenza/assenza dell’attore nel dibattito, del suo ruolo nel ripensamento di una scena che, se erode i propri confini e spinge verso forme ‘aperte’, se incontra in ciò le esperienze di una parte della ricerca visiva, in Italia deve fare i conti con la presenza ‘imponente’ della tradizione d’attore.

Al centro del contributo di Carlotta Sylos Calò ci sono invece altre due riviste: Almanacco Letterario Bompiani e Marcatrè, contemporaneamente oggetto e fonte di un’analisi sulla situazione delle arti in Italia tra il 1959 e il 1969, in particolare per quanto riguarda le modalità attraverso cui arti visive e teatro ragionano circa la propria identità, i propri canoni e il rapporto con ‘l’altro’. Partendo dalla nascita di una generazione, dell’arte e della critica, capace di mescolare arte, cultura contemporanea, società dello spettacolo e questioni legate all’io, in una chiave anche politica, che rifiuta l’adozione di un solo linguaggio per scegliere invece la combinazione e l’incontro con il quotidiano e l’oggetto, il saggio si sofferma su alcune questioni chiave. La notizia dell’happening giunta a Roma via Gabriella Drudi su Almanacco letterario Bompiani, si accompagna quindi alla riflessione sull’uso della parola ‘teatro’ e ‘spettacolo’ per le arti visive e la musica nel contesto della rivista Marcatré, a dimostrazione di un fatto che unisce queste esperienze ed altre nell’ambito visivo, teatrale e critico, nel modo di guardarsi e di guardare: lo spettatore comprimario.

Roberta Ferraresi indaga i luoghi della parola che hanno accolto i primi incontri fra teatro e arti visive, facendo una ricognizione della qualità dei contatti reali fra i due ambiti, cioè non «le convergenze ideali ‘a distanza’, numerose e pure importanti, e nemmeno le esperienze circoscritte a incontri individuali; ma i dialoghi concreti e complessivi, dal vivo, che si sono effettivamente costruiti fra un versante e l’altro». La studiosa esamina così alcuni episodi centrali, come quelli legati all’iniziativa di Germano Celant e di Giuseppe Bartolucci, e altri momenti di ‘contrappunto’ determinati invece dagli artisti. Tra questi l’happening Grammatica No Stop Teatro, ideato da Achille Perilli, e ‘testimoniato’ dal film sull’evento girato da Alberto Grifi, anche riflettendo sul comune legame di questi momenti di apertura al Gruppo 63. Gli esempi vagliati da Roberta Ferraresi presentano le «due facce di una stessa esperienza che in quel periodo è ancora in fase di elaborazione» e che la studiosa sottolinea come siano stati oggetto di «un precoce processo di auto-storicizzazione da parte della critica», talora in opposizione a uno scenario ancora in divenire.

Luigia Lonardelli affronta il tema dell’antinomia fra spazio e gesto e la connessa revisione della funzione intellettuale dell’artista, stretto in un limbo identitario, fra il rifiuto di una possibile organicità e la mancanza di un modello di aggregazione alternativo alla logica di partito. A questo proposito la studiosa osserva l’esperienza del teatro di strada messa in atto dal gruppo Lo Zoo, fondato da Michelangelo Pistoletto, e la sua connessione con le sensibilità performative di alcuni artisti, principalmente operanti a Roma, come Jannis Kounellis, Eliseo Mattiacci e Pino Pascali, i cui lavori sono osservati alla luce della dialettica fra spazio espositivo e luogo esterno, in una costante oscillazione fra dimensione pubblica e privata. Prendendo in considerazione i fenomeni di autonarrazione, manifesti ad esempio nelle fonti fotografiche e documentarie di questi anni, la formazione di spazi strutturalmente e programmaticamente nuovi rispetto all’esporre, e lo sviluppo di una nuova identità di pubblico, più consapevole e più aperto alla conoscenza di linguaggi alternativi, Lonardelli si sofferma su alcuni eventi «che si sviluppano con palinsesti teatrali», trasformano la modalità di fruizione, esaltando la componente effimera delle opere e, più in generale, «pongono le basi per azioni dove il singolo artista inizia a entrare in una relazione costante con il suo pubblico e con la sua comunità di riferimento».

Mimma Valentino analizza quelle situazioni che hanno segnato la geografia culturale napoletana della prima metà degli anni Sessanta, una geografia dai confini spesso precisi: l'area compresa tra Chiaia e Port’Alba. «Attorno a questi luoghi si riuniscono artisti visivi, architetti, uomini di teatro, poeti, critici, giornalisti alimentando incontri e sperimentazioni, dibattiti e discussioni, conversazioni e polemiche», alimentando un oscillamento tra codici, esperienze e ambiti diversi. Qui, analogamente a quanto accade in altre città italiane e nel più vasto panorama internazionale, si evidenzia infatti un processo di ibridazione performativa delle arti, influenzato anzitutto dall’happening: il visivo esce dalla dimensione del quadro mentre la scena fa propria la lezione delle arti visive, privilegiando la dimensione iconica e l’elemento fisico-gestuale a discapito del testo letterario, entrambi gli ambiti chiamano lo spettatore a un ruolo più attivo.

Nel suo contributo Lara Conte riflette su alcune esperienze vicine a arte povera, un ambito che è ricorso sovente alla ‘metafora teatrale’ per tematizzare una processualità dell’opera e un coinvolgimento dello spettatore, diversi da un passato anche recentissimo, per cui «l’apertura verso l’evento diventa il diramato punto di arrivo di un percorso non circoscrivibile in una univoca accezione linguistica, sintomo di una “totalità” che potremmo definire come “politica dell’esistente”». Conte nel suo saggio si concentra, nella fattispecie, sulla scultura in relazione ai «temi della misura e dell’autobiografia quali paradigmi della peculiare fenomenologia dell’esistente delle ricerche poveriste, in risonanza con questioni molteplici riguardanti il tema dell’“identità” e la risignificazione del gesto». Attraverso gli esempi offerti – Luciano Fabro, Paolo Icaro, Gilberto Zorio, Piero Gilardi, Mario e Marisa Merz, Eliseo Mattiacci e Giuseppe Penone – Conte evidenzia inoltre l’esistenza di un territorio più sfrangiato rispetto a quello individuato dall’etichetta povera.

Cristina Grazioli si sofferma sul percorso di Mario Ricci negli anni della sua formazione, inquadrati entro un contesto europeo di grande vivacità artistica (Parigi e, soprattutto, Stoccolma, dove incontra il marionettista Michael Meschke). La studiosa sottolinea l’interesse dell’artista per pratiche teatrali che attingono alle altre arti, in particolare quelle figurative, e il suo gravitare intorno all’universo del teatro di figura (modello di riferimento per rinnovare la scena contemporanea) e, contemporaneamente, intorno alla dimensione luministica (sfruttata anche per operare la frantumazione dell’immagine, in un processo di scomposizione e ricomposizione, frammentazione e montaggio che è centrale nella sua ricerca). I motivi della ‘presenza scenica’ alternativa all’attore in carne e ossa (oggetti, materiali) e la loro ‘attivazione’ (animazione) grazie alla luce si rivelano luoghi di estremo interesse e individuano una strada che sarà feconda anche per gli anni successivi.

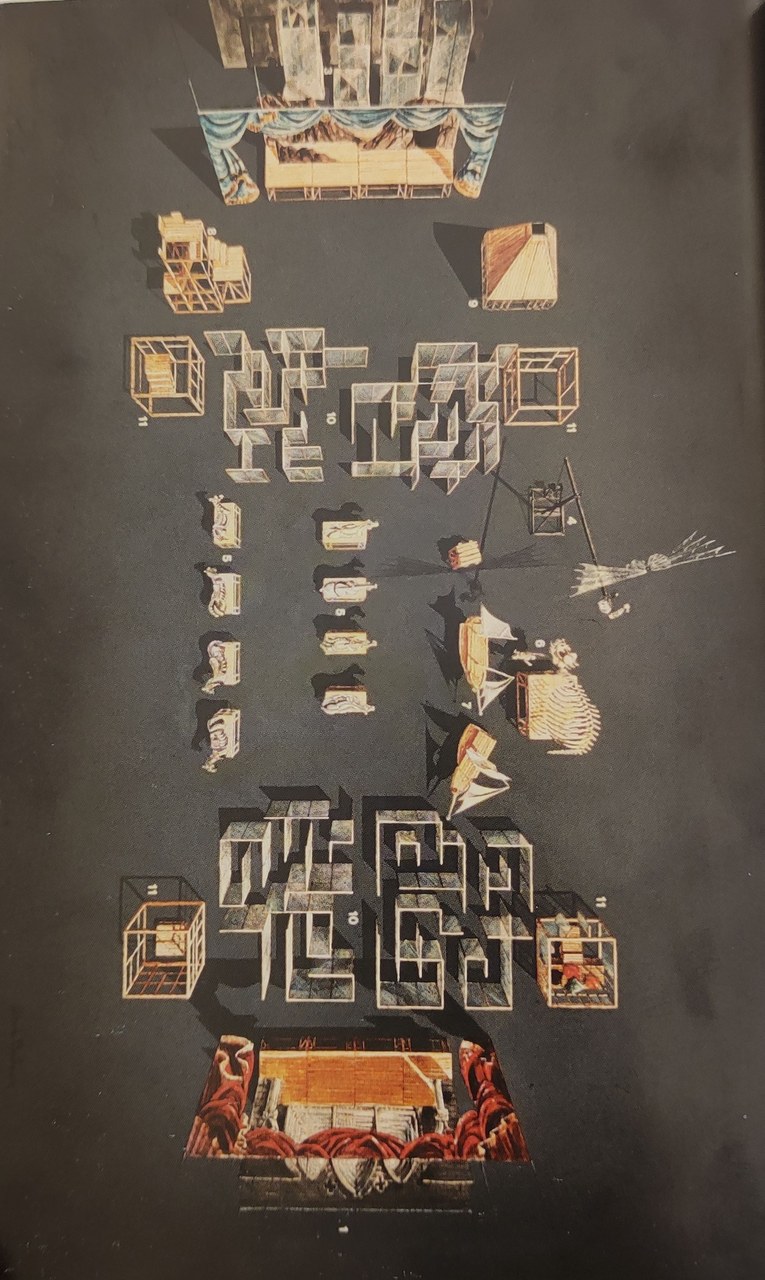

Martina Rossi si concentra sul caso di Achille Perilli, tra i primi artisti del decennio a occuparsi di teatro in una chiave nuova, libera dal testo e orientata al visivo e alla sintesi di diverse forme espressive «sotto l’egida di un comune sperimentalismo e alla ricerca di un coinvolgimento multisensoriale dello spettatore», oramai necessariamente implicato nell’azione come nell’opera. Nell’analisi dei rapporti di Perilli con il teatro, Martina Rossi prende in esame l’importante contributo dell’artista nel rinnovamento della concezione della scenografia, non più intesa come immagine, fondale o ambiente statico ma «azione essa stessa». Così nel suo contributo, mettendo in relazione le prime prove teatrali di Perilli con i suoi studi sull’avanguardia degli anni Cinquanta, la studiosa analizza le azioni realizzate dal 1961 al 1965 nella chiave di una verifica dello spazio scenico, operata all’interno di un più ampio processo di recupero delle esperienze d’inizio secolo, e poi le analizza in parallelo alla vicenda americana del ‘teatro dei pittori’, verificando l’obbiettivo primario di Perilli: «ritrovare nuove metodologie creative».

Daniele Vergni approfondisce l’azione come «presentazione in prima persona, incarnata nel proprio gesto (politico, creativo, didattico ecc.)» e la legge come paradigmatica del decennio, strumento di messa in discussione di prassi e pratiche. Soffermandosi in particolare sulle ricerche teatrali e musicali, Vergni offre una lettura del ripensamento del fatto teatrale legandolo anche al «rifiuto della tradizione e delle logiche statali e parastatali di gestione dello spettacolo» e analizzandolo anche nella sua restituzione attraverso una terminologia varia: happening, event, environment, activity, performance. Egli ritrova due modalità principali del decennio: «quella teatrale in cui prevale la composizione, un nucleo collettivo di elaborazione, la necessità del rapporto spettatoriale, l'instaurazione di una temporalità come durata “da-a”, o come sommatoria di singole durate (molti aspetti comuni all'happening); e quella performativa dove c'è un rifiuto del livello compositivo, un'elaborazione dell'azione spesso individuale, la non necessaria chiamata pubblica, quindi la possibile assenza di un patto spettatoriale». L’azione diviene – nella prospettiva analizzata da Vergni – anzitutto un’esperienza per chi l'agisce, rendendo possibile il superamento del diaframma arte/vita e quindi la sua peculiare «temporalità quotidiana senza cesure». Nel corso della sua narrazione Vergni affronta anche le vicende della musica gestuale dove si verifica un vero e proprio slittamento tra la modalità teatrale e quella performativa, avvisaglia della nascita della performance art in Italia.

Una parte del lavoro comune è stata poi dedicata alla costruzione di una dettagliata cronologia di eventi che, tutti compresi fra il 1959 e il 1969, segnano le tappe di quel percorso di relazione fra i linguaggi al quale tutto il dossier è dedicato. Gli episodi e le questioni che i singoli saggi affrontano non esauriscono, infatti, la molteplicità degli eventi che si intrecciano in questo decennio. Una mappatura estesa e precisa permetterà così, non solo di collocare il singolo episodio in un’ampia costellazione di eventi, ma anche di favorire la riflessione su altre questioni e aprire altre vie di ricerca possibili, che qui non hanno trovato spazio. Inoltre, all’interno della cronologia, alcuni episodi sono stati brevemente approfonditi: un’immagine e una didascalia articolata ci sono sembrati lo strumento più efficace per appuntare l’attenzione su snodi importanti ed emblematici della storia che abbiamo tentato di raccontare, specie quando quegli stessi eventi non sono stati oggetto di riflessione all’interno dei saggi. Ed è questo il segno di quanto ciò che in questo numero speciale di Arabeschi è stato presentato non possa che essere l’avvio di un discorso.

Quali conclusioni dunque? Nessuna definitiva; piuttosto delle riflessioni che potranno essere punto di partenza per altri percorsi di ricerca. Innanzitutto, la ricorrenza di alcuni termini: happening, azione, attività. La derivazione è spesso americana ma è tradotta diversamente nella pratica artistica e in quella teatrale e assume una definizione più precisa, e comunque differente, all’indomani del Sessantotto. Ricorrono anche alcune suggestioni: potente è certamente, su alcuni artisti visivi come su alcuni teatranti, l’impatto del Living Theatre, che, in tournée in Europa proprio in questi anni, è l’esempio vivente di un teatro che fonda la sua proposta sull’azione degli attori, sulla dimensione visiva e sonora, sui linguaggi performativi e che, non da ultimo, porta la realtà in scena.

Alla domanda iniziale su chi siano stati i protagonisti di questa storia, in corso di lavoro, si sono aggiunti, a quelli già individuati, nomi imprevisti, il cui ruolo, nell’ottica di un discorso sulla performatività, è stato a nostro avviso parzialmente dimenticato dalle narrazioni più consuete (ad esempio Valentino Bompiani, Anna Paparatti, Maria Pioppi, Gian Carlo Celli).

Ancora, nel dialogo che si è instaurato tra gli autori di questo numero di Arabeschi, a proposito della dinamica di incontri e intrecci tra i due ambiti, è emerso quanto, nonostante le vicinanze dei temi e delle questioni della ricerca, i contatti e le collaborazioni siano avvenute solo molto di rado, probabilmente per la necessità, per entrambi gli ambiti, di riflettere su sé, eventualmente guardando altrove, ma in una prospettiva anzitutto dedicata alla propria realtà.

Infine, alla domanda centrale per la nostra riflessione su quali fossero stati i luoghi dell’incontro, a come fossero, ad esempio, distribuiti nei vari centri cittadini, si è aggiunta quella del se e del come questi luoghi siano stati un territorio di coabitazione (e a volte non di incontro) e/o di ‘potenziamento’ di un atteggiamento volutamente antiistituzionale nelle pratiche dei linguaggi. A quel tempo certamente la fuoriuscita dal modello dello spazio canonico dell’esposizione e del teatro ha infatti un significato preciso che unisce esperienze diversissime come le azioni compiute in strada, i concerti, le performance, gli spettacoli tenutisi alla libreria Feltrinelli, le serate in spazi altri, ipogei, come il Beat 72 di Roma o la programmazione sperimentale dello spazio plurifunzionale del Piper di Torino.

Ancora, nel dialogo che si è instaurato tra gli autori di questo numero di Arabeschi, a proposito della dinamica di incontri e intrecci tra i due ambiti, è emerso quanto, nonostante le vicinanze dei temi e delle questioni della ricerca, i contatti e le collaborazioni siano avvenute solo molto di rado, probabilmente per la necessità, per entrambi gli ambiti, di riflettere su sé, eventualmente guardando altrove, ma in una prospettiva anzitutto dedicata alla propria realtà.

Anche per avere una prospettiva più precisa sul tema e raccontarne una parte di storia abbiamo deciso di dedicare l’Incontro canonico per la struttura di Arabeschi, al caso esemplare del Piper di Torino: spazio di relazioni e di coabitazioni che, già nella progettazione, propone un diverso modo concepire e vivere eventi, mostre, performance; uno spazio in cui la vita artistica di una città, vivacissima e ‘compatta’, sia nel campo della ricerca visiva, sia in quella teatrale, converge e convive senza mai davvero collaborare; infine spazio in cui una nuova generazione si incontra e fa esperienza di un modo di organizzare e di partecipare nuovo, dentro uno spazio pensato in chiave polifunzionale e con, sullo sfondo importanti figure della cultura torinese di quegli anni (Mario Tazzoli, Gian Enzo Sperone, Edoardo Fadini).

I curatori e gli autori desiderano ringraziare:

l’Amat Marche, l’Archivio Alighiero Boetti (in particolare Agata Boetti), l’Archivio Achille Perilli (in particolare Nadja Perilli, Giorgia Chierici, Fabiola Di Tella e Alessia Monachino), L’Archivio Gastone Novelli (in particolare Ivan Novelli e Maria Bonmassar), l’Archivio Michelangelo Pistoletto (in particolare Michelangelo Pistoletto, Maria Pioppi e Marco Farano), l’Associazione Alberto Grifi, il Centro Studi del Teatro Stabile di Torino, il Comune di Fratte Rosa (PU) per l’archivio Giuseppe Bartolucci, la Fondazione Mondadori di Milano per l’archivio Franco Quadri, Veronica Budini, Giulia Brandinelli, Simone Ciglia, Graziella Gay Derossi, Pietro Derossi, Stefano Gallo, Michael Meschke, Luigi Perrone, Filippo Ricci, Pasquale Nini Santoro, Ilaria Schiaffini, Giuseppina Volpicelli, Claudio Zambianchi.