Tradizione è custodire il fuoco, non adorare le ceneri

Gustav Mahler

1. Ciò che innesca il rogo e ciò che resta del fuoco

Il fuoco e le ceneri: si potrebbe condensare in queste due immagini essenziali così strettamente correlate e al tempo stesso così sideralmente distanti, inconciliabili, la questione che la performance teatrale pone rispetto al proprio lascito, alla propria possibilità di convertirsi o meno in traccia significativa, espressiva.

Quando Jacques Derrida scrive che «la rappresentazione teatrale è finita, non lascia dietro di sé, dietro alla sua attualità, alcuna traccia, nessun oggetto da portare via» e che «non è né un libro né un’opera ma un’energia e in questo senso è la sola arte della vita»,[1] descrive un’arte, quella scenica, che come nessun’altra è accostabile all’idea del fuoco, che come il fuoco brucia e si consuma nell’atto vivo e presente, senza possibilità di replica, di reale memoria. D’altronde è della visione artaudiana di teatro che sta scrivendo, di quell’Antonin Artaud che, in un passaggio ormai divenuto celebre, scrive dell’arte scenica come di un’arte capace di farci sentire «come condannati al rogo che facciano segni attraverso le fiamme»,[2] permettendo a Derrida di descriverla come «l’arte della differenza e del dispendio senza economia, senza riserva, senza riscatto, senza storia».[3] Di un tale fuoco, insomma, sembrerebbe impossibile che si diano dei resti capaci di fornirne testimonianza efficace e potente quanto le fiamme che l’hanno costituito.

La cenere, è sempre Derrida a dircelo – in un’altra opera che reca l’enigmatico titolo Feu la cendre, tradotto in italiano come Ciò che resta del fuoco –,[4] è un resto che non conserva traccia, ma che si fa emblema della traccia stessa come cancellazione progressiva del percorso. Il percorso s’accorcia e si cancella nella traccia che pare dire solo di se stessa; il fuoco brucia e si consuma e la cenere sta lì a rammentarcene il passaggio, senza poterci dire davvero nulla sul fuoco stesso; la performance si esaurisce e le sue spoglie di ogni tipo permangono a testimoniare solo quell’esaurirsi e quel disperdersi sotto gli occhi dello spettatore.

Eppure, come scrive Bruno Moroncini, «se l’elogio della cenere è un elogio funebre (ed ogni elogio lo è) […] è perché il canto che l’intona è la commemorazione della morte interminabile del fuoco»[5] e, dunque, alla cenere appartiene la facoltà capitale di ricordare non tanto quello specifico fuoco, ma ‘il’ fuoco e il suo consumarsi, di segnalare che un rogo c’è stato e che esso, in qualche modo, può tornare ad ardere.

In un simile contesto, porsi seriamente la questione della memoria e della testimonianza della performance teatrale non può che equivalere a fare i conti con la natura radicalmente ambigua, paradossale e inafferrabile del frammento, del documento, dei resti, della cenere appunto. C’è anche un’altra strada possibile, che differisce in modo apparentemente minimo ma in realtà sostanziale; piuttosto che alla domanda su ciò che resta dell’opera dopo l’opera, indirizzare il proprio ascolto a un interrogativo forse ancora più problematico: dove e come rintracciare i flussi, le forze, le energie e le potenze che hanno dato vita a quell’opera, che ne hanno alimentato l’avvento e il compimento? Potrebbe sembrare più o meno la medesima questione, ma si tratta invece di spostare lo sguardo dalla cenere al tizzone; dal riattivare ciò che non è più all’afferrare e canalizzare ciò che ha dato il via alla vampa e che si trova disperso chissà dove; dall’eredità inerte dell’opera creata al sopravanzo di potenza dei processi creativi.

Un progetto editoriale come Album dei Giuramenti. Tavole dei Giuramenti (Quodlibet, 2019) del Teatro Valdoca mette in campo in modo realmente potente questo nucleo di questioni e motivi, tanto sfuggenti quanto di rilevanza capitale nel dibattito teatrale contemporaneo. Una pubblicazione alla cui natura – decisamente più complessa di quello che potrebbe apparire a un primo sguardo e capace di incarnare altrettanto complesse questioni sulla creazione teatrale e sulle sue conseguenze – ci si può accostare efficacemente, più che in positivo, a partire dalla definizione di ciò che ‘non’ è. Di fatto, a ben guardare, non si tratta specificamente di un libro di pratica teatrale; né di un manuale di teoria del teatro o funzionale a una qualsivoglia tecnica scenica; non è neppure un volume che ripercorre la storia, la realizzazione e l’esito di uno spettacolo. Piuttosto, si tratta di un’opera che raccoglie la sfida di custodire, come si usa dire, il fuoco sotto la cenere, di mantenerlo e mostrarne i carboni ancora ardenti e capaci di emanare luce, che non mette in mostra le ceneri ma che tenta di catapultarci nel vivo delle fiamme e nel fermentare della combustione.

Non si tratta, insomma, di testimoniare, di commemorare le fiamme già spente, ma di far sì che non si estingua ciò che ha generato l’opera teatrale. Nello specifico, le forze e le spinte che hanno dato origine nel 2017 a Giuramenti, confluito l’anno dopo, insieme a Non ancora, eppure già e a Discorso ai vivi e ai morti, nel trittico Il seme della tempesta. Trilogia dei Giuramenti.

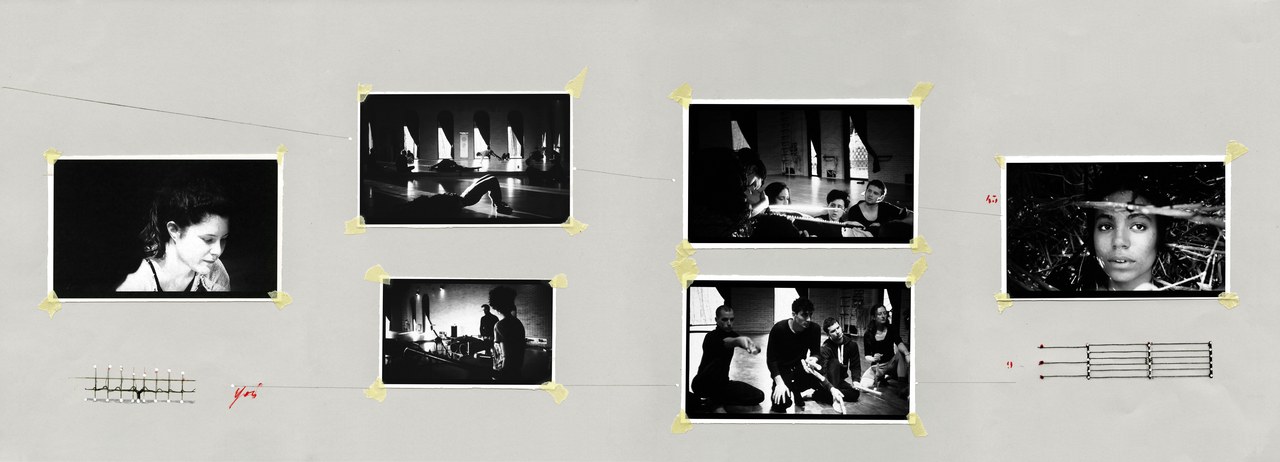

Più che la natura dello spettacolo, dell’evento teatrale, infatti, quello che qui diventa rilevante è la natura di ciò che a esso ha portato e che ne fa un luogo di osservazione particolarmente efficace per un simile progetto. Nato in seguito a ben due anni di incontri e seminari, che hanno condotto a una selezione di dodici attori, Giuramenti prende forma grazie a una residenza di tre mesi in un luogo che è, da quasi vent’anni, tra i più affascinanti del teatro italiano: quell’Arboreto di Mondaino, nella provincia di Rimini, a più di trecento metri di altitudine, costituito dal Teatro Dimora e da un grande bosco che lo circonda. Tre mesi nei quali il gruppo di attori si è pian piano costituito in una vera e propria comunità guidata da Cesare Ronconi e da tre figure fondamentali che si sono prese carico ciascuna di un aspetto nodale del lavoro: Lorella Barlaam dell’impianto teorico, Lucia Palladino del lavoro corporeo e Mariangela Gualtieri della creazione della drammaturgia poetica.

Combustibili, questi tre ambiti così interrelati, che hanno avuto luogo e tempo per rigenerarsi, modificarsi e attraversare metamorfosi capaci di stratificare e ripensare le premesse speculative lungo il cammino, di intrecciare la formazione fisica attoriale a una continua sfida del corpo attraverso il bosco e, infine, di far sorgere nella notte, grazie al germogliare del lavoro portato avanti durante il giorno, quei versi poetici che avrebbero fatto da linfa per il coro sulla scena di Giuramenti. Opera nella quale, precisa Mariangela Gualtieri, «nessun giuramento viene pronunciato. Sarà l’intero spettacolo ad essere giuramento: al teatro in primo luogo. E poi alla vita, semplicemente».[6]

Ed è forse proprio per questo suo incarnare una volta per tutte il fondersi di teatro e vita per la Valdoca, che assume un senso davvero rilevante l’idea di intercettare in Giuramenti i suoi ‘dinamogrammi’, come direbbe Warburg, ossia quei nuclei di energia che si sono fatti pratica, riflessione e spinta costante, e di convogliarli in una pubblicazione. E se il rischio è quello di razionalizzarli, organizzarli, addomesticarli e congelarli, di fatto disinnescandoli, la sfida sarà riuscire a incanalarli in una forma capace di mantenerli nella loro pulsazione e dinamicità.

Così, sotto la spinta dell’energia racchiusa nell’idea stessa di giuramento, funzione del linguaggio che intreccia e insieme tiene distinte la parola e l’immagine – la prima come articolazione del giuramento stesso e la seconda come rispecchiamento dell’avvenimento, del fatto che l’atto del giurare anticipa o sancisce –, questa pubblicazione del Teatro Valdoca si scompone in due volumi distinti ma inseparabili, tenuti insieme da una fascia elastica rossa, come un fil rouge che ne garantisce la costante osmosi, il perenne dialogo profondo: Album dei Giuramenti e Tavole dei Giuramenti, appunto. Il primo riservato alla parola, il secondo consacrato all’immagine.

Due volumi che, prima ancora che a un’osservazione approfondita, rivelano già a un primo sguardo una sorta di vocazione performativa: le copertine riproducono perfettamente, infatti, l’aspetto di quaderni di regia, di diari di lavorazione, di taccuini preparatori, con tanto di indicazione scritta frettolosamente a matita, che corre in verticale lungo il margine sinistro e che recita: «Appunti di lavoro. Genn. Febb. Marzo 2017». La dichiarazione d’intenti non potrebbe essere più esplicita: le pagine dei due tomi non ospiteranno un esito, uno sbocco, la cenere. Piuttosto, tenteranno di accogliere la materia ancora in ebollizione, incandescente, che ha condotto a un risultato ma che chiede di tornare ad accendere roghi, chissà per quanto ancora.

2. «Tempo di pronunciare ora»: la parola, l’Aperto e l’Album dei Giuramenti

Suddiviso a sua volta in due sezioni – anch’esse, come i due volumi che costituiscono l’intera opera, in inscindibile e costante osmosi – Album dei Giuramenti è il luogo del linguaggio. Lo spazio nel quale si dispiega la parola e le parole che, come torrenti, hanno permesso una navigazione nella costruzione del senso di Giuramenti, prima, e dell’oltrepassamento dell’immediatezza e dell’univocità del senso stesso, poi.

La prima sezione da attraversare sono le Stanze che Lorella Barlaam ha eretto con le parole che organizzano un percorso teorico lungo il quale condurre la creazione, mentre la seconda è quella che contiene i versi di Mariangela Gualtieri che costituiscono la vera e propria drammaturgia poetica di Giuramenti. Due sezioni distinte anche a livello materiale da una differente colorazione della carta delle pagine che le compongono: come se il lavoro autonomo, ma interconnesso di ognuna, fosse stato raccolto insieme in una cartella di appunti provvisori e in evoluzione, senza un’organizzazione a posteriori che li unifichi e li fonda immobilizzandoli. Album, per dirla con le parole stesse di Barlaam, come «forma rapida, antiaccademica di raccogliere i materiali di studio».[7]

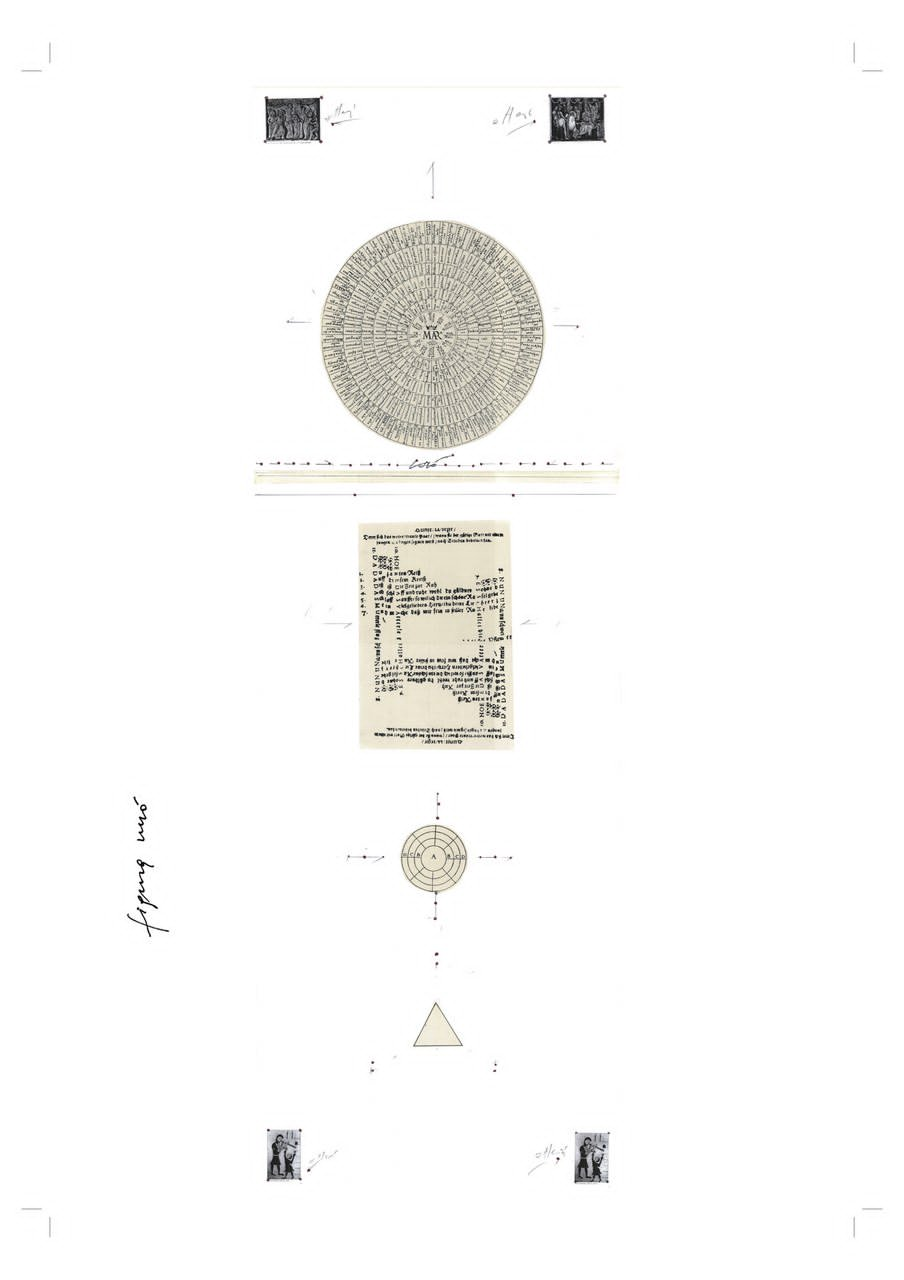

Soffio iniziale dell’album come del lavoro preparatorio di Giuramenti è la mappa creata da Cesare Ronconi: «non progetto ma geroglifico»,[8] come precisa Barlaam, ossia il tracciarsi di un percorso niente affatto chiaro, razionale, univoco e dato, bensì enigmatico, oscuro, da scoprirsi solo nel suo farsi. Un geroglifico che è più l’innesco di un sisma, che sa solo che masse geologiche si smuoveranno e sovrapporranno, ma senza sapere quali e in che modo. E proprio come per successivi smottamenti e stratificazioni geologiche, questo Album è in realtà il terzo, sorto rizomaticamente dal primo (una conversione delle differenti tappe della mappa di Ronconi in parole-chiave) e dal secondo (realizzato da ciascun componente della comunità come sovrapposizione e accumulo di riflessioni, appunti, scelte di brani antologici, proponimenti di viaggio).

Stratificazioni di tappe come stratificazioni di voci, dunque. Come il farsi scrittura di Lorella Barlaam e di Mariangela Gualtieri a partire da un’interconnessione indistricabile di voci differenti. È qui che la natura osmotica dei testi che compongono l’Album si rivela in modo più evidente; nel fissarsi in stesura singolare di ciò che proviene dal molteplice, nel raccogliersi di flussi, che appartengono alla pluralità, in una firma individuale, in un nome proprio: mai come in questo caso potremmo dire, con Deleuze e Guattari, che «il nome proprio non designa un individuo: al contrario, è quando si apre alle molteplicità che lo attraversano da parte a parte […] che l’individuo acquista il suo vero nome proprio»[9] e, di conseguenza, «non c’è enunciato individuale […]. Ogni enunciato è il prodotto di un concatenamento macchinico, cioè di agenti collettivi di enunciazione».[10]

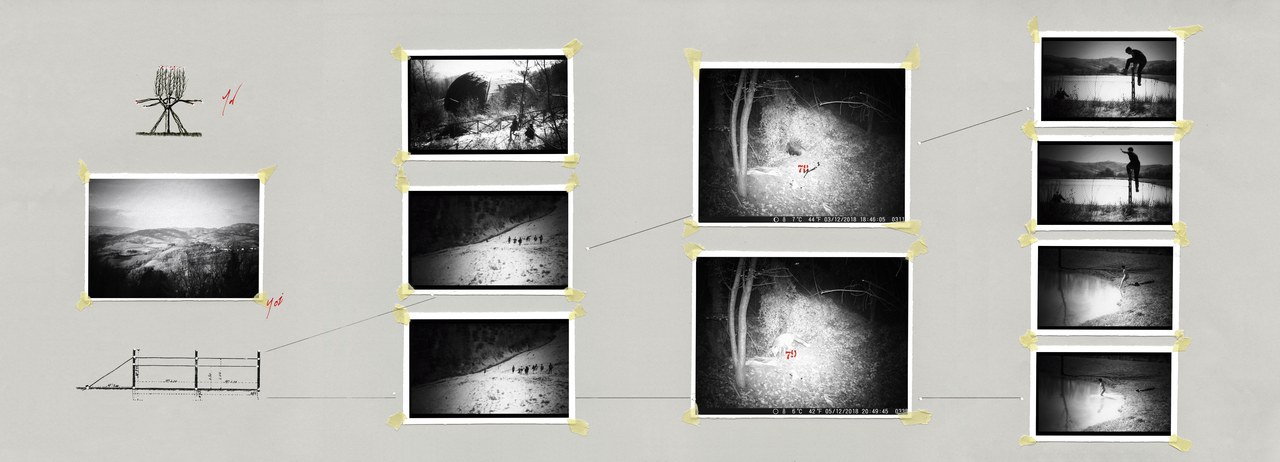

Proprio come un coro, elemento-chiave di Giuramenti: quella «grande voce comune», appunto, «il grande corpo di corpi»,[11] come viene definito in apertura dell’Album. Il sorgere di una comunità – quella degli attori, della scena – che fa da perno per il lungo lavoro di preparazione, di creazione e di realizzazione scenica dell’opera.[12] Un risultato raggiungibile solo con un radicale percorso quasi iniziatico, un cammino di distruzione prima ancora che di costruzione, perché, se da un lato il teatro è «forma formante»,[13] dall’altro è «la distruzione del progetto».[14] Un punto d’arrivo mai definitivo che si trova smarrendosi, «non apprendimento di tecniche»,[15] ma piuttosto «una resa/dimissione/consegna di sé»,[16] se Lucia Palladino, che ha curato la drammaturgia del movimento, «ha proposto di fondare il lavoro del corpo sul bosco […] lì dove non c’era sentiero», nel quale ogni mattina «i ragazzi, le ragazze […] sono andati a perdersi».[17]

E allo stesso modo in cui «ciò che fisicamente è nel bosco, metafisicamente è in teatro»,[18] quel bosco, che materialmente circonda il Teatro Dimora, concettualmente costella l’intero Album dei Giuramenti, non solo come allegoria del perdersi per costruire, ma anche come trasposizione dell’immagine stessa del coro, «come comunità degli alberi […] e Albero nella sua singolarità e solitudine».[19] Se buona parte del tempo trascorso a L’Arboreto, allora, porta in primo piano l’apertura al bosco è perché «passare al bosco è, anche, sporgersi all’Aperto»,[20] termine, quest’ultimo, che ci conduce alla natura stessa della parola e del linguaggio di questo Album dei Giuramenti e, di conseguenza, di Giuramenti stesso.

Una natura, potremmo dire, triplicemente problematica: innanzitutto in quanto parola poetica; in secondo luogo perché si tratta di parola poetica nata non per la pagina ma per la scena, per una voce o, meglio, un coro di voci che deve dirla, pronunciarla, cantarla;[21] infine, in quanto parola poetica nata per la scena e che chiama in causa l’idea del giuramento.

È forse proprio dall’attrito tra due dimensioni in qualche modo antitetiche che si sprigiona una simile natura. Dal confluire di tensioni tra una parola che, come scrive Gualtieri del giuramento, «vuole diventare fattiva, e che si pianta come un chiodo sulla parete ghiacciata della realtà»[22] – parola intorno a qualcosa, dunque – e un’altra, quella della poesia, che, come scrive Rilke, è «un alito che tende / a nulla».[23] Quel Rilke, d’altronde, a partire dal quale le riflessioni di pensatori come Heidegger o Blanchot si sono articolate proprio intorno alla questione dell’Aperto. Questione capitale in un percorso artistico come quello del Teatro Valdoca e soprattutto in questo cammino verso Giuramenti: se Rilke ci dice che la dimensione dell’Aperto, condizione capace di immergere il soggetto nel circostante, senza alcun ripiegamento nel sé, nella coscienza, nell’affermazione dell’io, apparterrebbe esclusivamente agli animali e alle piante, dal momento che l’uomo sarebbe sempre condannato a porre se stesso, la propria interiorità e la propria presunta unità stabile al centro di ogni esperienza e di ogni sentire, Blanchot ammette invece per l’umano una possibilità in tal senso: «L’aperto è la poesia. […] lo spazio della poesia, lo spazio orfico cui il poeta con ogni probabilità non può accedere, nel quale può penetrare solo per scomparire in esso».[24] Né bisogna dimenticare che la poesia di Orfeo, cui tanto Rilke quanto Blanchot fanno riferimento, è quella che si manifesta in canto. Esattamente come, in Giuramenti, il verso di Mariangela Gualtieri smembra la voce nella direzione di un’apertura quanto più estrema possibile, mentre il ripetuto e costante perdersi nel bosco smembra il corpo in una mutazione insieme animale, vegetale, acquatica. Sparire come uscire dal sé per essere costantemente tutto e in tutto, coro col mondo e con la vita non individuata.

«– TI IMMAGINI RESTARE SEMPRE CHIUSI LÌ DENTRO? / – DENTRO IL PENSIERO INTENDI? / – DENTRO IL PENSIERO, CHIUSI DENTRO / – È UN ARGOMENTO TREMENDO, NON CI PUÒ RIGUARDARE / – USCIAMO, USCIAMO, ADESSO USCIAMO»,[25] scrive Gualtieri per gli attori di Giuramenti. Una necessità di fuga dalle maglie del pensiero o meglio, per dirla con Michel Foucault, di fuga in un ‘pensiero del fuori’: l’unico capace di essere al contempo pensiero e suo oltrepassamento oltre il soggetto. Un pensiero «che si tiene fuori da qualsiasi soggettività per farne sorgere come dall’esterno i limiti, per enunciarne la fine, per farne scintillare la dispersione».[26]

Una possibilità alla quale non si può accedere se non, ancora una volta, tramite una profonda messa in discussione del linguaggio, delle sue implicazioni, dei suoi vincoli. Come scrive Davide Tarizzo, riferendosi alle riflessioni di Deleuze in merito a tali questioni, «il pensiero del fuori è il pensiero dell’immagine che si scinde dalla parola e resiste alla presa del linguaggio».[27] La conclusione del volume intitolato Album dei Giuramenti, allora, spalanca la soglia all’avvento dell’immagine come reale pensiero del fuori. Apre la strada all’esperienza successiva: le Tavole dei Giuramenti.

3. «La parola si è persa negli occhi»: l’immagine, il fuori e le Tavole dei Giuramenti

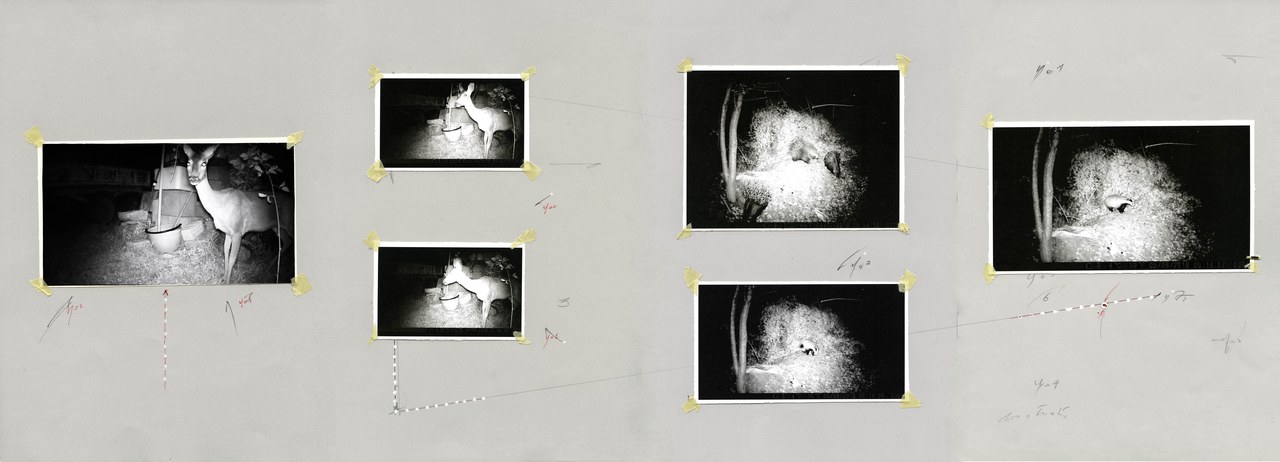

Custodita dal solo Album dei Giuramenti – e in tutta la complessità e nell’intrico di questioni suscitate cui abbiamo accennato fin qui –, dalle Tavole dei Giuramenti la parola si dilegua. A occupare per intero le pagine è adesso esclusivamente l’immagine, organizzata in tavole, appunto, da Cesare Ronconi, attraverso il lavoro al banco ottico. La parola non vi s’intreccia, non la commenta, non se ne fa didascalia, analisi o contrappunto: quello che poteva dire l’ha già detto nell’Album e, come abbiamo visto, era un dire che si faceva rampa di lancio verso l’Aperto, il fuori, nella direzione di «un’esistenza non individuata, la zoè, che eccede e supera se stessa».[28] Un fare coro non solo con gli altri esseri umani che compongono la comunità al lavoro, ma con la realtà tutta, con l’intera vita che circonda un essere così spalancato.

Ora è l’immagine a imporsi, immagine come silenzio e interruzione della parola. Senza più la mediazione del linguaggio, sia pure di quello poetico, le forze, le potenze che hanno attraversato i mesi di lavoro di Giuramenti, emergono adesso dal solo congelamento del frame, dello scatto fotografico, nella direzione di un’ulteriore apertura che possa provenire dal regime dell’immagine come ciò «che ci fa passare da una filosofia dell’Uno a una filosofia del Fuori».[29]

Ma ancor prima che alle immagini stesse è all’interstizio tra esse che bisogna rivolgere l’attenzione. D’altronde, sfogliando Tavole dei Giuramenti ci si trova tra le dita e sotto gli occhi solo una sequenza ininterrotta di pagine bianche, di tavole vuote. Un’apertura definitiva, apparentemente, una sparizione irreversibile. È solo spalancando le pagine come fossero davvero tavole lignee, tavole d’altare, che le immagini si rivelano. Lo sguardo solo frettoloso sembra non autorizzato a coglierle, venendo relegato alla perlustrazione dei soli spazi intermedi tra esse, dei soli interstizi. Spazi fondamentali, in ogni caso, per creare – come scrive Cristina Baldacci riferendosi al lavoro di Aby Warburg e di Gerhard Richter – «quello spazio di riflessione (Denkraum) – aumentato grazie alle numerose possibilità offerte da quell’interstizio che si crea “tra” un’immagine e l’altra (Zwischenraum) – necessario a qualsiasi attività intellettuale e creativa».[30] O come fa notare Foucault, trattando della finzione come di ciò che può permettere di sfuggire all’interiorità per dirigerci verso il pensiero del fuori: «Le finzioni [...] non saranno immagini [...] ma l’intermedio neutro, l’interstizio delle immagini. […] quando suscitano meraviglia, non è mai in loro stesse, ma nel vuoto che le circonda, nello spazio in cui esse sono posate senza radici e senza basi».[31]

Spazio vuoto, interstizio, assenza di basi e di radici che, ancora una volta, equivale alla messa in campo delle energie irriducibili che hanno dato vita e movimento alla creazione di Giuramenti, senza alcun tentativo di addomesticarle, di dar loro una forma definitiva. E se una deroga si potesse fare all’assenza di commento, di accostamento di parole, la scelta migliore potrebbe essere ricorrere ai versi della stessa Gualtieri, laddove sembrano celebrare proprio la natura imprendibile e generante di questo silenzio, di questo accecamento dell’immagine, di queste intercapedini: «Adesso ascolta. / Senti questo vuoto. Non avere paura. / È molto bello. Sentilo. / È il vuoto fra due braccia spalancate / in larga attesa».[32]

La ripiegatura della tavola mette in contatto al proprio interno le immagini, le fa toccare, le fa fondere e insieme le separa dal resto, crea campi di forze isolati che non disperdono le direttrici ma le fanno pulsare da un’immagine all’altra. E spalancando le pagine e andando a immergersi in profondità, la natura reale di Tavole dei Giuramenti si svela nella sua volontà di imprimere alla vista gli attimi più potenti che hanno riempito il tempo trascorso a L’Arboreto, ma concedendo pochissimo a quanto ci si aspetterebbe da una selezione di immagini tratte da un processo di creazione teatrale.

Nella forma ancora una volta grezza di appunti visuali più che di testimonianza, utili alla creazione più che alla memoria, la scelta di foto fissate in modo instabile con piccoli strappi di nastro carta compongono quello che potremmo definire un atlante del movimento verso l’Aperto: a dominare è il viaggio attraverso il bosco, il farsi tutt’uno col circostante, la giustapposizione di umano e animale senza alcuna soluzione di continuità, anzi con l’apporto di tracce schizzate a matita che segnano direttrici misteriose, geometrie indecifrabili che collegano senza logica apparente una foto all’altra. Un tasso interconnesso a una donna fra gli alberi, un istrice a una figura che scavalca una rete per accostarsi a un lago e una volpe alla stessa figura, ormai nuda, che entra in acqua. Umano e animale, ormai, come due manifestazioni di una stessa apertura. Apertura che, in certi casi, è così totale da escludere – come avviene addirittura in due tavole su nove – l’umano dalla scena: a dominare resta solo la dimensione animale o quella vegetale, come altrettante manifestazioni di quel fare coro con il circostante verso cui il lavoro di Giuramenti s’è mosso.

E a potenziare notevolmente la natura pulsante di queste immagini è il loro essere due volte la condensazione di un movimento, dell’azione, del passaggio del tempo: si tratta infatti, nel caso di quelle che raffigurano gli attori nel bosco o al lavoro in teatro, di fermo-immagini dal documentario Gli indocili, che Ana Shametaj ha girato per tutto il tempo della residenza del Teatro Valdoca. Immagini – tanto queste quanto quelle con al centro la fauna notturna dei boschi de L’Arboreto, realizzate agli infrarossi da Michele Bruzzi – che sembrano inoltre sprigionare, a osservarle con cura e grazie ancora una volta al silenziarsi del linguaggio, una sorta di riverbero sonoro che pare restituire i versi, i cori, le grida e il silenzio colmo di rumori del mondo naturale, in unione al sorgere del verso poetico.

Anche Tavole dei Giuramenti, così come l’Album, esautora la performance, la realizzazione finale, l’evento teatrale. Ancora una volta a conferma dell’attenzione indirizzata non tanto all’esito, nella sua precarietà e nel suo fissare le spinte creatrici e le loro potenzialità in un’unica forma, per di più transitoria, quanto ai processi, ai flussi, alle dinamiche in divenire, come combustibile costante, potenzialmente infinito. Tornando alla metafora del fuoco, non al singolo rogo ma alle infinite possibilità del generare incendi, che restano lì come semi pronti alla generazione. Non tanto al fuoco singolo, congelato nella forma e presto morto, ma al fuoco centrale, per dirlo ancora con Mariangela Gualtieri, che resta sempre vivo e pronto ad alimentare tutti i successivi roghi periferici e contingenti: «Il fuoco centrale non è impalato nel nome. / Esubera dalla distanza del morto, si appoggia / al principio della semenza e lì sta in calice / sottovento».[33]

1 J. Derrida, ‘Prefazione’ in A. Artaud, Il teatro e il suo doppio [1964], trad. it. di G. R. Morteo, G. Neri, Torino, Einaudi, 2000, p. XXX.

2 A. Artaud, Il teatro e il suo doppio, p. 133.

3 J. Derrida, ‘Prefazione’, p. XXX.

4 J. Derrida, Ciò che resta del fuoco [1999], trad. it. di S. Agosti, Milano, SE, 2000.

5 B. Moroncini, Il discorso e la cenere. Dieci variazioni sulla responsabilità filosofica, Napoli, Guida Editori, 1988, p. 127.

6 M. Gualtieri, ‘Giuramenti’, in Teatro Valdoca, Album dei Giuramenti. Tavole dei Giuramenti, Macerata, Quodlibet, 2019, p. 43.

7 L. Barlaam, ‘Stanze’, in Teatro Valdoca, Album dei Giuramenti. Tavole dei Giuramenti, p. 18.

8 Ivi, p. 17.

9 G. Deleuze, F. Guattari, Mille piani. Capitalismo e schizofrenia [1980], trad. it. di G. Passerone, Roma, Castelvecchi, 2014, pp. 84-85.

10 Ivi, p. 84.

11 Teatro Valdoca, Album dei Giuramenti. Tavole dei Giuramenti, p. 11.

12 Si veda a tal proposito, all’interno della sezione ‘Incontro con’ dedicata a Mariangela Gualtieri nel numero 11 della rivista Arabeschi, V. Valentini, ‘Gli spettacoli-rito del Teatro Valdoca’, Arabeschi, VI, 11, gennaio-giugno 2018, <http://www.arabeschi.it/gli-spettacoli-rito-di-teatro-valdoca/> [accessed 07 March 2020].

13 L. Barlaam, Stanze, p. 20.

14 La definizione è di Cesare Ronconi ed è tratta da un’intervista rilasciata a Emanuela Dallagiovanna e confluita in E. Dallagiovanna (a cura di), Teatro Valdoca, Soveria Mannelli (CZ), Rubbettino, 2003, p. 25.

15 L. Barlaam, Stanze, p. 26.

16 Ibidem.

17 Teatro Valdoca, Album dei Giuramenti. Tavole dei Giuramenti, p. 10.

18 L. Barlaam, Stanze, p. 23.

19 Ibidem.

20 Ibidem.

21 A proposito della scrittura per voce di Gualtieri si veda, sempre all’interno della sezione ‘Incontro con’ del numero 11 della rivista Arabeschi, F. Auteri, A. Billò, M. Sciotto, ‘Intervista a Mariangela Gualtieri’, Arabeschi, VI, 11, gennaio-giugno 2018, <http://www.arabeschi.it/intervista-a-mariangela-gualtieri-/> [accessed 07 March 2020].

22 Teatro Valdoca, Album dei Giuramenti. Tavole dei Giuramenti, p. 9.

23 R. M. Rilke, ‘I sonetti a Orfeo’ [1922], in Id., Poesie. 1907-1926, trad. it. di G. Cacciapiglia, A. L. Giavotto Künkler, A. Lavagetto, Torino, Einaudi, 2018, p. 339.

24 M. Blanchot, Lo spazio letterario [1955], trad. it. di F. Ardenghi, Milano, il Saggiatore, 2018, p. 147.

25 M. Gualtieri, Giuramenti, p. 67.

26 M. Foucault, Il pensiero del fuori [1986], trad. it. di V. Del Ninno, Milano, SE, 1998, p. 17.

27 D. Tarizzo, ‘La metafisica del caos’, in G. Deleuze, La piega. Leibniz e il Barocco [1988], trad. it. di D. Tarizzo, Torino, Einaudi, 2004, p. XI.

28 L. Barlaam, Stanze, p. 27.

29 D. Tarizzo, La metafisica del caos, p. X.

30 C. Baldacci, Archivi impossibili. Un’ossessione dell’arte contemporanea, Monza, Johan & Levi, 2016, p. 111.

31 M. Foucault, Il pensiero del fuori, p. 25.

32 M. Gualtieri, Giuramenti, p. 70.

33 M. Gualtieri, Fuoco centrale e altre poesie per il teatro, Torino, Einaudi, 2003, p. 26.